环境生态学实验三

- 格式:ppt

- 大小:1.32 MB

- 文档页数:14

生态环境调查与分析实验报告生态环境调查与分析实验报告「篇一」实验八城市植被生态效应的调查一、概述绿色植物作为自然环境的代表,其调节气候、涵养水源等生态效应影响着人们生活环境的方方面面。

生长在城市植被保护和净化环境的生态效应是也显著的,主要表现在降温增湿、调节环境条件、吸收有毒气体、滞留烟尘净化空气、降低环境噪音等。

本实验以城市生态学中的城市植被为研究对象,说明其产生的效应对改善城市生态环境的重要性。

二、实验原理1.不同的城市绿地由于植被种类、数量、营建方式的不同,植被产生的生态效应也会有较大的差异。

通过城市中不同地点的城市植被生态效应的测定,了解城市中不同植被群落在城市中不同地域空间的生态效益的差异。

2.掌握测定城市植被生态因子的测定方法。

3.通过实验了解实验结果,即不同植被类型的生态效应的差异,主动在城市建设中应用生态效应好的植被群落类型。

三、实验内容和方法(一)实验内容1.通过对城市中具有不同植被类型的地域(城市公园、街头绿地、屋顶花园)的生态因子(CO2、温度、湿度、S02、NOx、总悬浮颗粒物、空气微生物含量等因子)的测定,比较不同地域的不同植被群落生态效应的差异。

2.采样分析项目测定项目:CO2、O2、SO2、NOx、总悬浮颗粒物、空气微生物含量、温度、湿度。

3.测定网点的布设方法选择一处城市地域,根据植被生长的实际情况和人力、物力条件,在各功能区分别设置相应数量的采样点。

每个测定网点附近设定一个无绿化的测定点作对照实验。

4.采样时间和采样频率采样时间:由于街头绿地相对于城市公园和屋顶花园而言,受周围因素的影响较大。

因此,在选定采样时间上应当尽量避免周围环境对测定数据的干扰。

所以测定时间可选择在早晨或傍晚等周围环境相对比较安静的时间段同时完成测定数据。

采样频率:测定次数不少于7次。

(二)实验方法根据测定因子的存在状态、浓度、物理化学性质及测定方法的不同,要求选用不同的采样方法和仪器。

1.O2/CO2的测定本实验可采用O2/CO2气体测定仪(型号CES-02)2.二氧化硫SO2的测定――――紫外荧光法实际工作中可用紫外荧光SO2监测仪测定。

一、实验背景随着全球生态环境问题的日益突出,生态学作为一门研究生物与环境之间相互关系的学科,越来越受到人们的关注。

为了提高我们对生态学理论知识的理解和实践能力,我们进行了本次生态学实训实验。

二、实验目的1. 熟悉生态学实验的基本原理和方法;2. 培养观察、记录和分析生态现象的能力;3. 提高团队合作与沟通能力;4. 深入了解生态系统的结构、功能和稳定性。

三、实验内容本次实验分为以下几个部分:1. 生态系统调查2. 植物群落结构分析3. 生态位宽度与生态位重叠度计算4. 生态系统稳定性分析四、实验方法1. 生态系统调查:采用样方法,随机选取一定面积的样地,调查样地内的植物种类、数量、分布等特征。

2. 植物群落结构分析:记录样地内植物种类、高度、冠幅、叶面积等特征,分析植物群落的结构和动态。

3. 生态位宽度与生态位重叠度计算:根据植物种类、高度、冠幅、叶面积等特征,计算不同植物种类的生态位宽度与生态位重叠度。

4. 生态系统稳定性分析:分析样地内植物群落的物种多样性、均匀度等指标,评估生态系统稳定性。

五、实验结果与分析1. 生态系统调查本次实验共调查了10个样地,样地面积为100m²。

调查结果显示,样地内共有20种植物,其中乔木6种,灌木8种,草本6种。

植物种类丰富,分布较为均匀。

2. 植物群落结构分析通过对样地内植物种类、高度、冠幅、叶面积等特征的分析,发现植物群落结构较为复杂。

乔木层以杨树、柳树为主,灌木层以荆条、胡枝子为主,草本层以狗尾草、蒲公英为主。

植物群落层次分明,结构稳定。

3. 生态位宽度与生态位重叠度计算根据植物种类、高度、冠幅、叶面积等特征,计算得出各植物种类的生态位宽度与生态位重叠度。

结果显示,不同植物种类的生态位宽度存在差异,且生态位重叠度较低,表明植物群落内物种间竞争较弱。

4. 生态系统稳定性分析通过对样地内植物群落的物种多样性、均匀度等指标的分析,评估得出该生态系统稳定性较高。

生态学实验报告一、实验目的生态学是研究生物与环境相互关系的科学,本次实验旨在通过实际操作和观察,深入理解生态学的基本原理和方法,培养我们的观察能力、数据分析能力和科学思维。

二、实验材料与方法(一)实验材料实验选取了校园内的一片草地作为研究区域,同时准备了测量工具如尺子、温度计、湿度计等,以及记录工具如笔记本和笔。

(二)实验方法1、物种调查采用样方法对草地中的植物物种进行调查。

在选定的区域内设置多个样方,记录每个样方内植物的种类和数量。

2、环境因子测量在实验区域内不同地点测量温度、湿度、光照强度等环境因子,并记录测量时间和地点。

3、数据分析将收集到的数据进行整理和分析,计算物种丰富度、多样性指数等指标,并探讨环境因子与物种分布的关系。

三、实验结果(一)物种调查结果经过样方调查,共记录到X种植物,其中优势物种为具体植物名称。

不同样方内的物种组成和数量存在一定差异。

(二)环境因子测量结果实验区域内的温度在具体温度范围之间变化,湿度在具体湿度范围之间波动,光照强度在具体光照强度范围之间。

(三)数据分析结果通过计算物种丰富度和多样性指数,发现该草地的物种丰富度为具体数值,多样性指数为具体数值。

进一步分析发现,温度、湿度和光照强度等环境因子对物种分布有显著影响。

例如,在温度较高、湿度适中、光照充足的区域,某些喜阳植物的分布较为密集。

四、实验讨论(一)物种多样性的影响因素物种多样性受到多种因素的综合影响。

在本次实验中,环境因子如温度、湿度和光照强度的差异导致了不同植物在草地中的分布不均匀。

此外,土壤质地、养分状况以及人类活动等因素也可能对物种多样性产生影响。

(二)生态系统的稳定性较高的物种多样性通常意味着生态系统具有更强的稳定性和适应性。

因为丰富的物种能够更好地利用资源,抵御外界干扰和病虫害的侵袭。

(三)人类活动的影响校园内的草地受到人类活动的一定干扰,如踩踏、修剪等。

这些活动可能会改变草地的生态环境,影响物种的生存和繁衍。

![[实验项目]生态学实验](https://uimg.taocdn.com/2e42791af8c75fbfc67db257.webp)

《生态学实验》实验一 植物种群空间分布格局的调查 [5课时]一、实验目的通过各检验方法的实际训练,使学生认识群落中不同种群个体空间分布表现出的不同类型(随机分布型、集聚分布型、均匀分布型),并掌握检验植物空间分布类型的方法。

二、实验材料皮尺、样方框(20×20,50×50,l00×100cm 2)、铅笔、野外记录表格、计算器。

三、实验原理群落中种群个体空间分布类型的检验方法研究得比较深入。

从1922年Svedberg 提出群落中植物分布的非随机性,以与给出检验植物非随机性的标准方法以来,到现在已经相继提出10多个非随机性检验的估计量。

本实验选用2χ检验法和C x 分布系数法检验。

1. 2χ检验法:如果一个种群的个体分布是随机的,那么各样方包含0、1、2、3、……、n 个个体的概率分布都是符合泊松(Poisson )级数的,级数可写成下列形式:e -m ,me -m,!22m e -m ,!33m e -m ,……,!n m n e -m 其中m 是样方中的平均个体数目,即均值x 。

检验是用2χ值检验实测值(即含0、1、2、3、……、n 个个体样方的分布频次)与理论期望值(即泊松理论的期望频次)是否吻合,有无显著差异。

其统计量为:∑-=理论期望值理论期望值)(实测值22χ 查2χ分布百分比表,比较2χ的计算值与查表值,通常可做出如下判断: 若2χ≥()f 01.02χ,可认为偏离或很不适合泊松分布,即属于非随机分布; 若2χ<()f 05.02χ,可认为适合泊松分布,即属于随机分布;若()f 05.02χ≤2χ<()f 01.02χ,可认为可能不适合泊松分布。

检验时每一级的理论值必须大于5,若小于5,可将相邻区间合并直至满足要求。

2. 分布系数法(扩散系数法):该方法根据Poisson 分布具有方差与均值相等的性质,来统计和检验野外调查数据。

分布系数C x 的统计量为:C x =xs 2式中:x —均值; s 2—方差若C x =0,种群属于均匀分布;0<C x <1,属于规则分布;C x =1,属于泊松分布(随机分布);C x >1属于集群分布。

生态学实验实习指导手册浙江林学院生态学科二○○七年一月目录实验一植物群落内生态因子的测定 (2)实验二不同树种的比叶面积测定 (4)实验三种群空间分布格局的调查分析 (6)实习一森林群落调查实习之一——样方法 (8)实习二森林群落调查方法之二点一象限法 (18)实习三森林群落调查方法之三——样线接触法 (22)实验一植物群落内生态因子的测定植物群落与环境是不可分的。

任何一个植物群落在形成的过程中,植物不仅对环境具有适应能力,而且对环境也有巨大的改造作用。

随着植物群落发育到成熟阶段,群落的内部环境也发育成熟。

植物群落内的环境因子如温度、湿度、光照强度等都不同于群落外部。

植物群落内的各生物物种在它们自己创造的环境中,井然有序地生活着。

不同的植物群落,其群落环境因子存在明显的差异。

【实验目的】(1)在掌握光照强度、温湿度测量仪器的使用和测定方法的基础上,对不同类型植物群落内的光照强度、湿度和大气湿度等生态因子进行测定。

(2)认识不同植物群落内部生态因子以及植物群落与裸地间生态因子的差异。

【实验器材】便携式光照度计,温湿度记录仪,风速测定仪,钢卷尺。

【方法与步骤】(一)植物群落内光照强度的测定(1)选取针叶林、阔叶林与竹林三种不同类型的群落。

(2)分别在针叶林、阔叶林与竹林下,从林缘向林地中心均匀选取5个测定点,用照度计测定每一点的光照强度,并记录每次测定的数值(见表1-1)。

(3)选择一空旷无林地(最好地面无植被覆盖)作为对照,随机测定5个点,用照度计测定裸地的光照强度,并记录每次测定的数值。

(二)植物群落内温湿度的测定在上述同样针叶林、阔叶林与竹林三种不同类型的群落以及对照地中,实施大气温湿度的测定:(1)从林缘向林地中心在1.5m高处,均匀选取5个点,测定每一点的温度和湿度,并记录每次的数值(见表1-2)。

(2)同时在空旷无林地的1.5m高处,随机选取5个点,测定空气温度和湿度,并记录每次测定的数值。

生态学实习报告汇总5篇生态学实习报告篇1实习目的1:(1)巩固和加强生态学课程的理论知识,为林学、森保、环境、生物学专业课后续课程的学习奠定必要的基础;(2)使学生掌握生态学数据的搜集和分析方法;(3)使学生懂得并能正确地使用生态学调查一些常用的工具;(4)熟悉和掌握野外工作的一些安全操作常识,增强实习学生的野外生存能力;(5)锻炼和培养学生的动手能力。

实习目的2:1.通过实习,巩固和提高课堂所学知识,理论与实践相结合,进一步培养独立工作与与人合作的能力。

2.学习用正确的方法和手段来观察和研究生态系统,达到提高分析和综合的能力。

3.走出课堂,体验生物多样性与生态系统多样性,达到感性认识与理性认识相结合,激发学习热情。

三.实习意义:1.通过实习,可以复习和巩固课堂所学的生态学理论知识,实践检验理论,以达到知识的升华。

2.培养实践和动手的能力,提高我们各方面的技能,达到教与学的统一。

3.通过实习培养学生吃苦耐劳和团结协作的精神,体会合作达到成功所带来的乐趣。

4.利用野外实习可以很好地让同学们感受到祖国山河的壮丽,培养热爱自然、保护生态环境的意识。

激发学生积极探索自然界的奥妙。

四.实习内容以及体会:我们于20某某年6月16日开始了生态学综合实习。

虽然只有短短的三天,但是在实习实习期间我感触很多,不仅收获了专业知识,也学到了很多书本上没有的东西。

野外实习是个很好的机会来锻炼学生的动手能力和思维能力,此次实习实习的第一个项目是在青岛崂山北九水景区进行的,我们主要的任务是认识崂山地区的植物,并了解其经济药用价值;对崂山地区的植被进行调查。

虽然我们只有一天的时间领略北九水的美丽风光,但是由于我以前去过北九水,所以这次实习也就没太注意已经看过的美丽风景。

一天的时间,我们置身于风景如画的北九水,亲身领略大自然的奇特风光,感受祖国的大好河山同时也更加的激发了我对生态学学习热情。

爬山总是很累的,但是如果是集体爬山就会变得很有意思。

引言概述:环境生态学实验报告旨在研究和分析物种与环境之间的相互作用,以及环境对生态系统的影响。

本文将通过对五个主要方面的探索,对环境生态学的重要性和关键领域进行详细讨论。

我们将介绍环境生态学的背景和概念;我们将探讨物种与环境的相互作用;然后,我们将讨论人类活动对生态系统的影响;接下来,我们将研究环境生态学在环境保护和恢复中的应用;我们将总结环境生态学的重要性和未来的发展方向。

正文内容:1.环境生态学的背景和概念1.1环境生态学的定义和发展历程1.2研究对象和范围1.3环境生态学的重要性和应用领域2.物种与环境的相互作用2.1物种的适应性和生态位2.2生物多样性和物种间相互作用2.3环境因素对物种分布和繁殖的影响2.4物种对环境的适应性和对策2.5物种与环境的相互作用对生态系统的影响3.人类活动对生态系统的影响3.1开发和污染对自然环境的影响3.2土地利用和碎片化对生态系统的影响3.3气候变化对物种和生态系统的影响3.4入侵物种对生态系统的影响3.5捕猎和捕捉对野生动植物种群的影响4.环境生态学在环境保护和恢复中的应用4.1值得保护的生态系统和物种4.2环境影响评价和资源管理4.3生态系统恢复和修复技术4.4生物多样性保护的策略和措施4.5战略环境评估和可持续发展5.环境生态学的重要性和未来发展方向5.1环境生态学的重要性和价值5.2科学技术对环境生态学的影响5.3环境生态学的挑战和机遇5.4新兴领域和研究前沿5.5环境生态学的未来发展方向总结:通过对环境生态学的介绍和探讨,我们可以清楚地看到其在保护和恢复环境中的重要性。

物种与环境的相互作用、人类活动对生态系统的影响以及环境生态学在环境保护和恢复中的应用,都是关键领域。

环境生态学仍面临着许多挑战和机遇,需要不断发展创新的研究方法和科学技术。

未来,环境生态学将继续深入研究物种和环境的相互关系,为环境保护和可持续发展提供更多有力的支持。

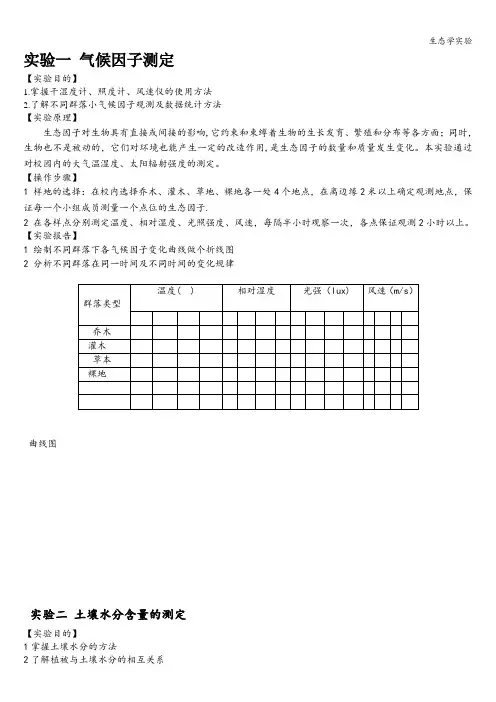

实验一气候因子测定【实验目的】1.掌握干湿度计、照度计、风速仪的使用方法2.了解不同群落小气候因子观测及数据统计方法【实验原理】生态因子对生物具有直接或间接的影响,它约束和束缚着生物的生长发育、繁殖和分布等各方面;同时,生物也不是被动的,它们对环境也能产生一定的改造作用,是生态因子的数量和质量发生变化。

本实验通过对校园内的大气温湿度、太阳辐射强度的测定。

【操作步骤】1 样地的选择:在校内选择乔木、灌木、草地、裸地各一处4个地点,在离边缘2米以上确定观测地点,保证每一个小组成员测量一个点位的生态因子.2 在各样点分别测定温度、相对湿度、光照强度、风速,每隔半小时观察一次,各点保证观测2小时以上。

【实验报告】1掌握土壤水分的方法2了解植被与土壤水分的相互关系【实验原理】土壤水分含量的多少,直接影响土壤的固、液、气三相比例,以及土壤的适耕性和作物的生长发育。

在栽培作物时,需经常了解田间含水量等土壤水分状况,以便适时灌排,利于耕作,保证作物生长对水分的需求,达到高产丰收。

土壤水分大致分为化学结合水、吸湿水和自由水三类。

自由水是可供作物利用的;吸湿水是土粒表面分子力所吸附的单分子水层,只有在转变为气态时才能摆脱土粒表面分子力的吸附;而化学结合水却要在600-700℃下才能脱离土粒。

在进行理化分析时,需要在105℃下烘干,测定烘干的土样的土壤吸湿水含量,并以烘干样品重为相对统一的计算基础。

这是因为土壤理化常规分析常按烘干样品重计算分析结果,这样就可使整个分析结果有一合理的相对性数值。

土壤容重是土壤在未破坏自然结构的情况下,单位容积中的重量,通常以克/厘米3表示。

土壤容重大小反映土壤结构、透气性、透水性能以及保水能力的高低。

砂土容重较大,粘土容重较小。

一般腐殖质多的表层容重都较小。

一般耕作层土壤容重1。

00—1.30克/厘米3,土层越深则容重越大,可达1。

40-1。

60克/厘米3,沼泽土的潜育层容重可达1。

70-1。

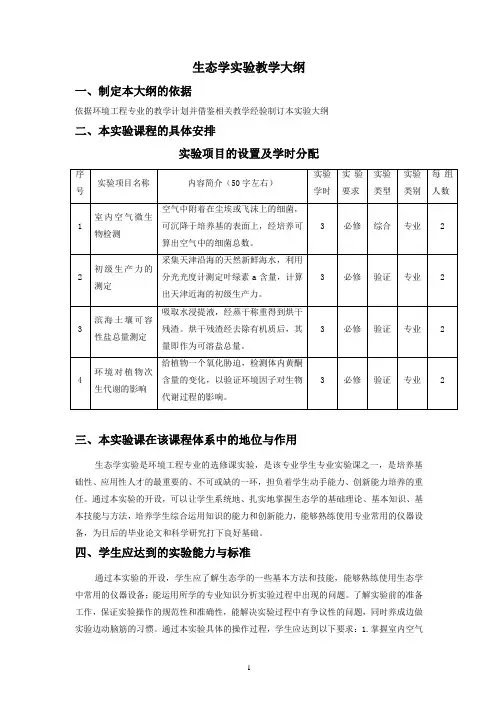

生态学实验教学大纲一、制定本大纲的依据依据环境工程专业的教学计划并借鉴相关教学经验制订本实验大纲二、本实验课程的具体安排实验项目的设置及学时分配三、本实验课在该课程体系中的地位与作用生态学实验是环境工程专业的选修课实验,是该专业学生专业实验课之一,是培养基础性、应用性人才的最重要的、不可或缺的一环,担负着学生动手能力、创新能力培养的重任。

通过本实验的开设,可以让学生系统地、扎实地掌握生态学的基础理论、基本知识、基本技能与方法,培养学生综合运用知识的能力和创新能力,能够熟练使用专业常用的仪器设备,为日后的毕业论文和科学研究打下良好基础。

四、学生应达到的实验能力与标准通过本实验的开设,学生应了解生态学的一些基本方法和技能,能够熟练使用生态学中常用的仪器设备;能运用所学的专业知识分析实验过程中出现的问题。

了解实验前的准备工作,保证实验操作的规范性和准确性,能解决实验过程中有争议性的问题,同时养成边做实验边动脑筋的习惯。

通过本实验具体的操作过程,学生应达到以下要求:1.掌握室内空气微生物的检测技术;2. 掌握测算天津近海初级生产力的方法;3.掌握测定土壤可容性盐总量的方法;3.掌握黄酮含量的测定方法。

五、讲授实验的基本理论与实验技术知识实验一室内空气微生物检测基本要求:掌握培养基的配置方法及沉降法检测室内空气微生物的基本方法基本内容:配置培养基,采样,微生物培养,记数,计算。

仪器设备和耗材:灭菌锅、超净工作台、酒精灯、接种针、恒温培养箱、pH计、KH2PO4、Ca(NO3)2、KNO3、EDTA、蔗糖、琼脂、MgSO4等。

实验二初级生产力的测定基本要求:掌握分光光度计的使用方法;掌握叶绿素a的测定方法。

基本内容:采集天津沿海的天然新鲜海水;利用分光光度计测定叶绿素a含量;计算出天津近海海域的初级生产力。

仪器设备和耗材:新鲜海水、分光光度计、丙酮、冰箱、离心机、10ml离心管、碳酸镁、抽滤装置、玻棒等。

实验三滨海土壤可容性盐总量测定基本要求:掌握电导仪的使用方法、土壤盐分水提取液的制备方法和可容性盐总量的测定方法基本内容:选取某一代表性地方取土样,风干过筛,制备水提取液,用电导法测定可容性盐总量。

五个有趣的科学实验帮助小学三年级学生理解生态学原理随着全球环境问题的日益突出,我们越来越意识到培养儿童对生态学的理解和关注的重要性。

通过科学实验,我们可以激发小学三年级学生的兴趣,帮助他们深入理解生态学原理。

下面,我将介绍五个有趣的科学实验,旨在帮助小学三年级学生更好地理解生态学原理。

实验一:种植豌豆观察生长现象材料:豌豆种子、花盆、土壤、水步骤:1. 将土壤填满花盆,并在上面挖三个小坑。

2. 将豌豆种子放入坑中,然后轻轻覆盖土壤。

3. 每天给豌豆浇水,观察其生长变化。

通过这个实验,学生们可以亲身经历植物生长的过程,并了解到植物对土壤、水和阳光的依赖。

他们还可以观察到种子发芽、变成幼苗的过程,从而更好地理解植物生态系统的运作原理。

实验二:制作简单的水循环模型材料:一个大碗、一个小碗、保鲜膜步骤:1. 将小碗放入大碗中,并将其边缘用保鲜膜封住。

2. 在小碗中加入少量水。

3. 将整个碗放置在阳光直射的地方,并观察几个小时。

通过这个实验,小学三年级的学生可以观察到水在不同温度下的状态变化。

他们将亲自体验到水蒸发和凝结的过程,了解水循环的基本概念,以及水对地球生态系统的重要性。

实验三:构建简易食物链材料:沙土、干叶子、一小袋小米饭、塑料袋步骤:1. 在塑料袋中放入沙土和干叶子,代表森林的土壤和植物。

2. 将小米饭放在塑料袋中,代表小鸟。

3. 将塑料袋密封并放置在室内一周。

4. 观察小鸟吃掉小米饭,并观察它后续的生长情况。

这个实验可以帮助学生们直观地了解食物链的概念。

他们将观察到小鸟通过吃掉植物中的种子来获取能量,并了解到食物链在自然界中的重要性。

实验四:观察土壤过滤材料:干净的玻璃瓶、砂子、小石子、泥土、水步骤:1. 将砂子、小石子和泥土分别放入玻璃瓶中的不同层次。

2. 慢慢倒入水,观察水经过各个层次的过滤效果。

3. 比较经过不同土层过滤后的水的清澈程度。

通过这个实验,学生们可以了解到土壤在自然界中对水的过滤作用。

生态学实验报告生态学实习报告实习一森林群落的组成结构调查一、实验目的通过调查,初步掌握植物群落的调查方法及各统计指标的含义二、工具备品皮尺、钢卷尺、测绳、枝剪、粉笔、铅笔、标签、方格纸、调查表格、植物检索表等。

三、调查方法全面踏查和样方法相结合。

其基本步骤是:全面踏查:对所要进行调查的植物被地全面踏查一遍,选定若干个具有代表性的区域作为(固定或)临时样地。

样地调查:(1)样地面积:森林:20*20平方米,其中:灌木样方五个,2*2平方米,草本样方五个,1*1平方米(2)每木调查:具体按测树学方法进行。

平均胸径大于8厘米者,2厘米一个径阶;小于8厘米者,1厘米一个径阶。

(3)植被及灌木调查:植被调查在1*1平方米小样方中进行,下木调查在2*2平方米小样方中进行,乔木调查在实习中绘制树冠投影图。

植物名称:记录植物中名或学名,并采集有关植物标本(实习中只采集野外不能识别的标本。

经鉴定后再将植物名称填入,但在鉴定前要填入代号)。

由于标本不完整,鉴定有困难时可暂时填入**科或**属的一种。

如苔草属的一种。

层次:可根据植物高度划分为几个层次。

若一种植物分布在几个层次中,按其分布情况记入分布最多的层次中层次盖度:即该层次植物投影面积占该样方面积的百分比。

按植物自然情况进行测定。

范围指最低高度到最高高度。

如果植物最低为0.3米,最高为1.5米,则记为0.3-1.5米。

多度:指该植物投影面积占该样地面积的百分比。

用德鲁提的多度等级进行分级。

分布:指丛生、片状、稀疏、单株等。

(4)统计及报告:按测树学统计林木组成和平均胸径。

植被统计频度和多度。

描述群落的组成结构特征。

四、实验数据表1森林群落类型调查表一、样地基本概况标准地面积:20*20 平方米地点名:调查日期:2015.05.26 海拔:150米经纬度:坡位:半山腰坡度:15.2°森林类型:天然林生态系统类型: 森林生态系统林分郁闭度:80%二、地质、土壤调查土壤类型:壤土母岩类型:砂岩、砾岩、岩石风化残积土壤厚度:一米以上岩石露头:10%土壤A层厚度:棕色枯落物厚度:1.5cm土壤颜色:棕色土壤质地:黄棕壤土壤侵蚀状况:很少排水状况:良好三、经营历史与人为活动状况:表2样地每木调查表序号树种名称胸径cm 树高m 冠幅m*m1 α33.52 20.6 8.7*5.12 麻栎21.82 17.15 4.5*4.43 麻栎28.45 26.5 8.3*7.54 麻栎28.60 24.0 6.1*5.45 麻栎37.38 22.4 9.2*8.36 麻栎32.95 25.3 6.6*6.37 麻栎22.12 18.0 5.4*4.68 麻栎28.96 21.9 6.3*5.49 麻栎20.57 15.4 4.6*3.710 麻栎25.82 18.4 5.3*4.111 麻栎30.21 21.0 7.4*5.812 麻栎22.28 17.4 5.2*4.713 麻栎32.70 17.9 6.5*6.214 麻栎37.72 22.0 9.1*8.015 麻栎22.00 15.9 5.6*5.316 麻栎29.30 14.4 6.5*5.6表2数据分析整理如下:径阶平均直径各株树木直径(cm)/(m)树高实测值株数(株)平均树高20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 20.5722.0625.8228.6729.7632.7033.5237.5520.57/15.421.82/17.15 22.00/15.9 22.12/18 22.28/17.4 25.82/18.428.45/26.5 28.60/24.0 28.96/21.929.30/14.4 30.21/21.032.70/17.933.52/20.637.38/22.4 37.72/22.01413211215.417.1118.424.117.717.2020.622.2由标准地每木检尺实验数据计算得直径算术平均值: 28.40cm 径阶株数分布图1234520222426283032343638径阶/cm株数/株各径阶平均树高胸径散点图y = -0.0136x 2+ 1.0774x - 0.2804R 2= 0.36780510152025300510152025303540平均胸径/cm平均树高/m胸径树高散点图y = -0.0313x 2 + 2.1668x - 15.481 R 2 = 0.37940510152025300510152025303540胸径/cm树高/m表3灌木/下木小样方调查表样方面积:2*2平米总盖度:样方物种名称盖度(%)平均高m 多度(株)1a 28 1.54 12 b 26 1.5 1c 18 1.15 1d 15 1.1 23 eb 20 1.45 14 f 25 1.5 1g 80 1.6 35 e 40 1.7 1c 20 1.3 1表4草本小样方调查表样方物种名称盖度(%)平均高m 分布状况1 A 30 0.08 稀疏B 60 0.80 片状C 50 0.10 稀疏2 络石60 0.07 丛生A 20 0.12 稀疏D 10 0.06 单株3 E 20 0.06 片状麦冬40 0.10 丛生F 10 0.08 稀疏B 10 0.12 单株4 络石40 0.07 稀疏G 50 0.04 丛生麦冬10 0.11 丛生5 络石30 0.07 单株C 10 0.10 稀疏D 10 0.06 单株表5植物频度和多度统计表植物名称小样方号(株)频度(%)平均多度1 2 3 4 5α0 0 0 1 25 0.25 麻栎 6 3 3 3 100 3.75a 1 0 0 0 0 20 0.2b 0 1 1 0 0 40 0.4c 0 1 0 0 1 40 0.4d 0 1 0 0 0 20 0.2e 0 0 1 0 1 40 0.4f 0 0 0 1 0 20 0.2g 0 0 0 3 0 20 0.6A 3 4 0 0 0 40 1.4B 0 2 0 0 1 40 0.6C 0 3 0 0 1 40 0.8D 0 2 0 0 2 40 0.8E 0 0 4 0 0 20 0.8F 0 0 3 0 0 20 0.6G 0 0 3 0 0 20 0.6络石0 3 0 2 2 60 1.4 麦冬0 0 5 3 0 40 1.6由以上数据可知,该样地内群落组成较为丰富,乔灌草均有分布。

若干生态因子的调查作者:(天津农学院园艺系,天津,300384)摘要:从早晨6:30到晚上18:30,每隔两小时测量金叶女贞灌丛和裸地的光照强度,温度和湿度的变化情况。

结果表明,在一天之中,光照强度先上升后下降,中午12:30左右达最大值;温度先上升后下降,中午12:30左右达最高值;湿度先下降后上升,中午13:30左右达最低值。

关键词:光照强度;温度;湿度;金叶女贞灌丛;裸地实验原理:植物与生态因子的相互关系是生态学研究的基本内容之一,可通过对不同环境条件或同一环境条件不同部位以及不同时间生态因子(光照强度、温度、湿度等)的质量与数量的比较,认识植物与环境之间的相互关系。

1. 材料与方法1.1 试验材料照度计,温湿度计1.2 试验方法选择金叶女贞灌丛和裸地两个不同的环境,确定好测量地点,从早晨6:30到晚上18:30,每隔两小时分别测定金叶女贞灌丛和裸地的光照强度,温度和湿度。

其中,金叶女贞灌丛位于天津农学院二号教学楼西南侧小花园;裸地位于天津农学院二号教学楼南侧停车场。

2. 结果与分析2.1 光照强度的变化图1. 一天中光照强度随时间的变化由图表可看出:在一天之中,随时间的推移,光照强度先上升后下降,在中午12:30左右达最大值;并且裸地的光照强度大于金叶女贞灌丛。

分析:a.灌木丛有遮阴的效果,因此灌木丛的光强低于裸地;b.因为测量当天上午为晴天,而下午转阴,所以下午测量的光强值下降幅度较上午大,傍晚时分光强是一天测量值中最低的;c.灌木丛较矮,并且不够集中,因此得到的光强值与裸地的较为接近,这对结果分析较为不利,应选择高一些的灌丛或是林地,调查结果可以更明显。

2.2图2. 一天中温度随时间的变化由图表可看出:在一天之中,随时间的推移,温度先上升后下降,在中午12:30分左右达最高值;并且裸地的温度大于金叶女贞灌丛。

分析:a.一般来说,灌丛地区夜间温度比裸地高,白天温度比裸地低,因此,在清晨6:30测得的温度灌丛高于裸地,出现了图中两条曲线交叉的现象。

第一次实验实验日期:2022年10月18日实验成绩:实验名称:生物气候图的绘制(2)以两条均分为12段(代表12个月)的平行直线作为横坐标,并从左至右依次标出1月、2月、3 月、…、12月。

3、生物气候图的绘制:根据上述确定的坐标体系以及计算出来的逐月年平均降水量和逐月年平均温度,在坐标纸上绘制年平均降水量曲线,并标定图示(1)将降水曲线与温度曲线相交的区域填充不同的标志符。

如果温度曲线在上,降水曲线在下,两者间的区域表示干旱期,将此区域用小黑点填充;如果温度曲线在下,降水曲线在上,两者间的区域表示湿润期,将此区域用细黑竖线填充。

(2)月平均降水量超过100mm的区域用黑色填充。

(3)在降水轴的上方,标明该站点的年均温度和总降水量。

(4)在温度轴的上方标明该站点的海拔高度和经纬度,并在温度轴上方的外侧,标出绝对最高温度。

(5)在双线横轴上将月平均温度低于0℃的月份用黑色填充;将极端最低温度低于0℃的月份用斜线条填充。

(6)在气候图解的左上方注明站点的名称。

各地气候的气候数据:实验结果分析:分析:根据实验内容部分所提供的四张各个地区的气象数据,制作出四张气候图解,其分别是位于新疆的三个城市乌鲁木齐,和田,阿勒泰和位于海洋边的城市新加坡1、乌鲁木齐:属于温带大陆性干旱气候,全年气候干旱,降水稀少。

冬天寒冷夏天炎热,温差大。

乌鲁木齐是世界上离海洋最远的城市,最热的时候是7、9月份。

最寒冷的时候是12、1月份。

最热的时候的平均气温为23.7℃,最冷的时候的平均温度是-7.6℃。

降雨量并不丰富,气候干燥。

根据其温带大陆性气候和降雨量及年的每月平均温度来看,在乌鲁木齐地区的地性类型多为荒漠、林地、草原等2、和田:气候特点是四季分明,夏季炎热,冬季冷而干旱,属于干旱荒漠型的气候。

春季升温快而第二次实验实验日期:2022年10月25日实验成绩:实验名称:种群内分布型的测定和生命表的编制至出现均匀分布;如果资源呈斑块分布,就可能导致动物种群集群分布。