植物的氮素营养与氮肥施

- 格式:ppt

- 大小:9.67 MB

- 文档页数:81

植物营养肥料学第一章:绪论1、植物营养学:是研究营养物质对植物的营养作用,研究植物对营养物质的吸收、运输、转化和利用的规律,以及植物与外界环境之间营养物质和能量交换的科学。

2、植物营养学主要任务:阐明植物体与外界环境之间营养物质交换和能量交换的具体过程,以及体内营养物质运输、分配和能量转化的规律并在此基础上通过施肥手段为植物提供充足的养分,创造良好的营养环境或通过改良植物遗传特性的手段调节植物体的代谢,提高植物营养效率,从而达到明显提高作物产量和改善产品品质的目的。

3、肥料:直接或间接供给植物所需养分,改善土壤性状,以提高作物产量和改善产品品质的物质。

5、植物矿物质营养学说-要点:土壤中矿物质是一切绿色植物唯一的养料,厩肥及其它有机肥料对于植物生长所起的作用,并不是由于其中所含的有机质,而是由于这些有机质在分解时所形成的矿物质。

意义:①理论上,否定了当时流行的“腐殖质学说”,说明了植物营养的本质;是植物营养学新旧时代的分界线和转折点,使维持土壤肥力的手段从施用有机肥料向施用无机肥料转变有了坚实的基础;②实践上促进了化肥工业的创立和发展;推动了农业生产的发展。

在农业产量的增加份额中,有40%〜60%归功于化肥的施用。

植物矿物质营养学说具有划时代的意义。

6、养分归还学说-要点:①随着作物的每次收获,必然要从土壤中取走大量养分,②如果不正确地归还土壤的养分,地力就将逐渐下降,③要想恢复地力就必须归还从土壤中取走的全部养分。

意义:对恢复和维持土壤肥力有积极作用7、最小养分律(1843年),要点:①作物产量的高低受土壤中相对含量最低的养分所制约。

也就是说,决定作物产量的是土壤中相对含量最少的养分。

②而最小养分会随条件变化而变化,如果增施不含最小养分的肥料,不但难以增产,还会降低施肥的效益。

意义:指出作物产量与养分供应上的矛盾,表明施肥要有针对性,应合理施肥。

8、李比希观点认识的不足与局限性:尚未认识到养分之间的相互关系;对豆科作物在提高土壤肥力方面的作用认识不足;过于强调矿质养分作用,对腐殖质作用认识不够。

氮肥的正确使用方法氮肥是指含有氮元素的化学肥料,它是植物生长和发育所必需的营养元素之一。

氮肥的正确使用方法能够提高农作物的产量和品质,同时也能减少对环境的污染。

本文将介绍氮肥的使用方法以及注意事项,帮助农民正确使用氮肥,提高农作物的产量和品质。

一、氮肥的种类氮肥的种类有很多,常见的有尿素、硝酸铵、硫酸铵、硝酸钾等。

其中,尿素是最常用的氮肥之一,因为它价格低廉、氮含量高、易于储存和运输。

硝酸铵和硫酸铵也是常用的氮肥,它们的氮含量较高,但价格较贵。

硝酸钾是一种含氮和钾的复合肥料,它可以提高植物的抗病能力和品质。

二、氮肥的使用方法1. 施肥时间氮肥的施肥时间很关键,一般来说,要在农作物生长的关键期施肥,这样可以提高农作物的产量和品质。

比如,在玉米的生长期,要在拔节期、抽雄期和灌浆期分别进行施肥,这样可以提高玉米的产量和品质。

2. 施肥量氮肥的施肥量也很关键,要根据农作物的品种、生长期和土壤肥力情况来确定施肥量。

一般来说,氮肥的施肥量要控制在合理范围内,过多的施肥会导致氮素过剩,影响农作物的品质和产量,同时还会造成环境污染。

过少的施肥则会导致农作物缺氮,影响农作物的生长和3. 施肥方式氮肥的施肥方式有很多种,常用的有基肥、追肥和叶面喷施。

基肥是在播种或移栽前将氮肥施入土壤中,以供农作物生长和发育。

追肥是在农作物生长期间进行的补充施肥,可以提高农作物的产量和品质。

叶面喷施是在农作物的叶面上喷洒氮肥溶液,可以快速补充植物所需的氮素,促进农作物的生长和发育。

三、氮肥的注意事项1. 避免过度施肥过度施肥会导致氮素过剩,影响农作物的品质和产量,同时还会造成环境污染。

因此,要控制好氮肥的施肥量,避免过度施肥。

2. 配合有机肥使用氮肥和有机肥的配合使用可以达到最佳效果,有机肥可以提高土壤的肥力,促进农作物的生长和发育,同时还可以减少氮肥的使用量,降低成本。

3. 避免施肥到地表氮肥施肥时要避免将肥料直接撒在地表上,因为氮肥会随着雨水流失,导致氮素的浪费和环境污染。

《植物营养学原理》课程教学大纲Principle of Plant Nutrition一、课程基本信息(一)知识目标:以提高土壤肥力为中心,研究和探索土壤肥力的发生发展规律,掌握不断提高土壤肥力的技术措施;— 1 —(二)能力目标: 研究植物的营养特点、肥料的性质,着重研究肥料在土壤中的转化过程及施肥技术。

(三)素质目标:课程紧跟本学科的发展,紧密联系生产实际,增强学生的专业技能。

三、基本要求(一)了解植物营养学在保护环境和维持生态平衡时的重要作用;(二)理解农业生产过程有关的土壤条件和施肥管理措施,从而对农业生产过程的改进提供科学的理论依据;(三)掌握植物营养学的基本概念和基本理论知识,弄清植物营养学的基本原理和各个肥力要素状况及其相互关系。

四、教学内容与学时分配第一章绪论3学时第一节植物营养学与农业生产知识点:一、植物营养学的概念二、植物营养学的作用三、植物营养学的任务第二节植物营养学的发展概况知识点:一、我国古代肥料科学的发展二、西欧植物营养学的发展---植物营养学的建立三、我国植物营养学的发展第三节植物营养学的研究内容和研究方法知识点:一、植物营养学的研究内容二、植物营养的研究方法— 2 —本章小结重点:植物营养学的概念、作用和研究内容难点:植物营养学的研究方法思考题:作业:植物营养学是如何一步步提出的,概述其发展历程。

建议教学方法:课堂讲授第二章植物营养与施肥原则5学时第一节植物必需营养元素第二节植物对养分的吸收第三节影响植物吸收养分的条件第四节施肥的基本原理第五节植物营养特性与施肥本章小结重点:必需营养元素的概念和种类;植物对养分的吸收、影响植物吸收养分的外界环境条件;植物营养特性与施肥原则。

难点:植物对养分的吸收。

思考题:植物的组成、必需营养元素的概念和种类;植物营养期、植物营养临界和最大效率期的概念养分离子向根部迁移的途径、植物对养分(离子态和有机态)吸收的途径特点;光照、温度、水分、通气、土壤反应、养分浓度和离子间的相互作用对植物吸收养分的影响;合理施肥的原则。

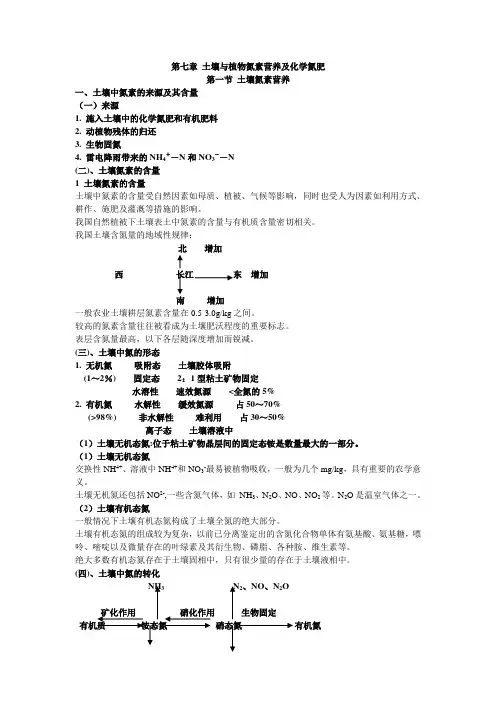

第七章土壤与植物氮素营养及化学氮肥第一节土壤氮素营养一、土壤中氮素的来源及其含量(一)来源1. 施入土壤中的化学氮肥和有机肥料2. 动植物残体的归还3. 生物固氮4. 雷电降雨带来的NH4+-N和NO3--N(二)、土壤氮素的含量1 土壤氮素的含量土壤中氮素的含量受自然因素如母质、植被、气候等影响,同时也受人为因素如利用方式、耕作、施肥及灌溉等措施的影响。

我国自然植被下土壤表土中氮素的含量与有机质含量密切相关。

我国土壤含氮量的地域性规律:北增加西长江东增加南增加一般农业土壤耕层氮素含量在0.5-3.0g/kg之间。

较高的氮素含量往往被看成为土壤肥沃程度的重要标志。

表层含氮量最高,以下各层随深度增加而锐减。

(三)、土壤中氮的形态1. 无机氮吸附态土壤胶体吸附(1~2%) 固定态2:1型粘土矿物固定水溶性速效氮源<全氮的5%2. 有机氮水解性缓效氮源占50~70%(>98%) 非水解性难利用占30~50%离子态土壤溶液中(1)土壤无机态氮:位于粘土矿物晶层间的固定态铵是数量最大的一部分。

(1)土壤无机态氮交换性NH4+、溶液中NH4+和NO3-最易被植物吸收,一般为几个mg/kg,具有重要的农学意义。

土壤无机氮还包括NO2-,一些含氮气体,如NH3、N2O、NO、NO2等。

N2O是温室气体之一。

(2)土壤有机态氮一般情况下土壤有机态氮构成了土壤全氮的绝大部分。

土壤有机态氮的组成较为复杂,以前已分离鉴定出的含氮化合物单体有氨基酸、氨基糖,嘌呤、嘧啶以及微量存在的叶绿素及其衍生物、磷脂、各种胺、维生素等。

绝大多数有机态氮存在于土壤固相中,只有很少量的存在于土壤液相中。

(四)、土壤中氮的转化NH3 N2、NO、N2O矿化作用硝化作用生物固定有机质铵态氮硝态氮有机氮生物固定硝酸还原作用吸附态铵水体中的硝态氮或固定态铵(一)有机态氮的矿化作用(氨化作用)与生物固持作用矿化作用:在微生物作用下,土壤中的含氮有机质分解生成氨的过程。

第六章植物氮素营养与氮肥第一节植物的氮素营养一、植物体内氮的含量与分布一般植物含氮量约占植物干重的0.3%-5.0%,其含量的多少与植物种类、器官、发育时期有关。

豆科植物含氮量比禾本科植物要高,种子和叶片含氮量比茎秆和根部要多。

如大豆籽粒含氮4.5%-5.0%,茎秆含氮1%-1.4%;小麦籽粒含氮2.0%-2.5%,而茎秆含氮0.5%左右;玉米叶片含氮2.0%,籽粒含氮1.5%,茎秆含氮0.7%;苞叶仅有0.4%;水稻籽粒含氮1.31%,茎秆含氮0.5%左右。

同一植物的不同生育时期,含氮量也不相同。

一般植物从苗期开始不断吸收氮素,全株含氮量迅速上升,氮的吸收高峰期是在营养生长旺盛期和开花期,以后迅速下降,直到收获。

在各生育期中,氮的含量不断发生变化。

例如水稻分蘖期含氮量明显高于苗期,通常在分蘖盛期含氮量达到高峰,其后随生育期推移而逐渐下降。

在营养生长阶段,氮素大部分集中在茎叶等幼嫩的器官中;当转入生殖生长时期以后,茎叶中的氮素就逐步向籽粒、果实、块根、块茎等贮藏器官中转移;成熟时,大约有70%的氮素已转入种子、果实、块根或块茎等贮藏器官中。

应该指出:植物体内的氮素含量与分布,明显受施氮水平和施氮时期的影响。

随施氮量的增加,植物各器官中的含氮量均有明显提高。

通常是营养器官的含量变化大,生殖器官则变动较小;在植物生长后期施氮,生殖器官中的含氮量明显提高。

二、氮的生理功能氮素在植物营养中起着十分重要的作用。

它是构成生命物质即蛋白质和核酸的主要成分,又是叶绿素、维生素、生物碱、植物激素等的组成部分,参与植物体内许多重要的物质代谢过程,对植物的生长发育和产量品质影响甚大。

(一)氮是植物氨基酸和蛋白质的主要成分植物吸收的无机态氮在体内首先同化为谷氨酸,然后转化为各种氨基酸,进而合成蛋白质。

组成蛋白质的氨基酸有20种,它们大多数是α-氨基酸,即氨基结合在与羧基(-COOH)相邻的α-碳原子上,各个氨基酸有不同的侧链R,用通式表示如下:H∣R—C—COOH∣NH2根据侧链的化学结构,可将氨基酸划分为中性氨基酸(一氨基一羧酸)、酸性氨基酸(一氨基二羧酸)和碱性氨基酸(二氨基一羧酸)。

氮肥对植物的营养作用有哪些20世纪以来,氮化肥的生产一直居于举足轻重的地位。

这主要是由于世界土壤的平均氮肥力不高,氮素不易在土壤中积累,而现代集约化农业又促使土壤有机质与氮的过多损耗,在多数条件下单位氮素的增产量高于磷、钾养分。

那么氮肥对植物的营养作用有哪些呢?下面就为大家介绍一下吧。

一、氮是作物蛋白质的主要组成元素氮在蛋白质中的平均含量为16%~18%。

在作物生长发育过程中,细胞的增长和分裂以及新细胞的形成都必须有蛋白质的参与。

高等植物缺氮时常因新细胞形成受阻而导致植物生长发育缓慢,甚至出现生长停滞。

蛋白质的重要性还在于它是生物体生命存在的形式。

二、氮素是植物核酸和核蛋白质的成分核酸是植物生长发育和生命活动的基础物质,核酸中含氮15%~16%。

无论是在核糖核酸中还是脱氧核糖核酸中都含有氮素。

核酸在细胞内通常与蛋白质结合,以核蛋白的形式存在。

核酸和核蛋白大量存在于细胞核和植物顶端分生组织中,在植物生活和遗传变异过程中有特殊作用。

脱氧核糖酸是决定作物生物学特性的遗传物质,脱氧核糖核酸和核糖核酸都是遗传信息的传递者。

三、氮是植物多种酶的组成元素酶是植物体内生化作用和代谢过程中的生物催化剂,酶的主要成分是蛋白质,植物体内许多生物化学反应的方向和速度都是由酶系统控制的。

通常,各代谢过程中的生物化学反应都必须有一个或几个相应的酶参加。

缺少相应的酶,代谢过程就很难顺利进行。

酶本身是一种蛋白质,因此,氮素常通过酶间接影响着植物的生长和发育。

所以,氮素供应状况关系到作物体内各种物质及能量的转化过程。

四、氮是植物叶绿素的组成元素叶绿素是作物叶子内制造“粮食”的工厂,利用吸收的太阳能、空气中的二氧化碳和土壤中的水分合成有机质。

叶绿素的含量往往直接影响光合作用的速率和光合产物的形成。

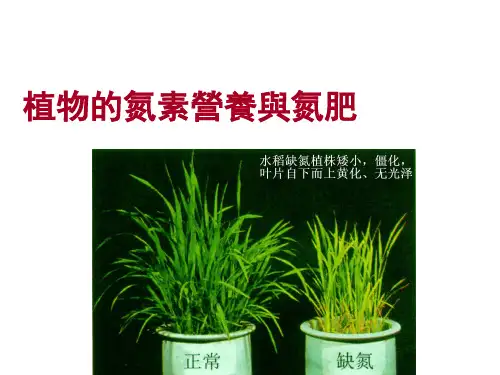

当绿色作物缺少氮素时,体内叶绿素含量下降,叶片黄化,光合作用强度减弱,光合产物减少,从而使作物产量明显降低。

因而,绿色植物生长发育过程中没有氮素参与是不可想象的。

氮肥施用对牧草品质和营养价值的影响研究氮肥对牧草生长和发育的影响一直备受关注。

随着农业技术的发展和人们对草地质量要求的不断提高,研究氮肥施用对牧草品质和营养价值的影响显得尤为重要。

本文将综述当前相关研究成果,以期为农业生产提供科学依据和参考。

1. 氮肥施用对牧草产量的影响氮肥是促进牧草生长的重要因素之一。

研究表明,适量施用氮肥可以显著提高牧草的产量。

然而,过量的氮肥施用可能会导致土壤污染和植物病虫害的增加,进而影响牧草的品质和营养价值。

2. 氮肥施用对牧草品质的影响2.1 蛋白质含量氮肥的施用可以增加牧草中的蛋白质含量。

研究发现,适量的氮肥施用可以提高牧草中氮元素的吸收和转运,从而促进蛋白质合成。

然而,过量的氮肥施用可能会导致氮素积累过多,使牧草中的蛋白质含量下降。

2.2 纤维素含量氮肥的施用对牧草的纤维素含量也有一定的影响。

研究发现,适量的氮肥施用可以促进牧草的生长,但过量的氮肥施用可能会使牧草中的纤维素含量增加,影响其口感和食用价值。

2.3 脂肪含量研究表明,适量的氮肥施用可以提高牧草中脂肪的含量。

脂肪是牧草中的重要营养物质之一,对牲畜的能量供给具有重要意义。

然而,过量的氮肥施用可能会导致牧草中脂肪含量的下降,从而影响其营养价值。

3. 氮肥施用对牧草营养价值的影响氮肥的施用对牧草的营养价值有着直接的影响。

适量的氮肥施用可以提高牧草中的蛋白质和脂肪含量,增加其营养价值。

然而,过量的氮肥施用可能会导致牧草中的营养物质积累过多,从而降低其营养价值。

4. 氮肥施用的调控策略为了最大限度地提高牧草品质和营养价值,合理的氮肥施用策略至关重要。

4.1 施肥时间根据牧草生长的特点,选择合适的施肥时间可以提高氮肥的利用效率。

比如,在牧草生长快速的季节,将氮肥分多次施用,可以更好地满足牧草对氮素的需求。

4.2 施肥剂量选择适宜的氮肥施用剂量是确保牧草品质和营养价值的关键。

过量的氮肥施用不仅会造成环境污染,还会降低牧草的品质。

氮肥的作用和功能主治氮肥的作用氮肥是农业生产中一种非常重要的肥料,它可以为植物提供所需的氮元素,对于植物的生长和发育具有至关重要的作用。

以下是氮肥的主要作用:1.促进植物生长:氮是植物体内最重要的营养元素之一,它是构建植物蛋白质和核酸的基础。

氮肥的施用可以提供充足的氮源,促进植物的生长和发育。

2.增加叶绿素含量:叶绿素是植物进行光合作用所必需的物质,它能够吸收阳光中的能量,将其转化为植物所需的化学能量。

氮肥的施用可以增加植物叶片中叶绿素的含量,提高植物的光合作用效率。

3.促进产量增加:植物在生长发育过程中需要大量的氮元素,充足的氮肥供应可以提高作物的产量。

适量的氮肥施用可以增加作物的叶面积及根系发育,增加植物的养分吸收能力,从而提高产量。

4.改善作物品质:氮肥的施用可以改善作物的品质,如提高水果的甜度、香味、色泽和营养价值等。

适量的氮肥供应可以促进植物的糖分积累,改善果实的口感和风味。

氮肥的功能主治1. 修复土壤氮素缺乏氮素是土壤中最容易流失的元素之一,容易导致土壤氮素贫瘠。

氮肥的施用可以修复土壤中氮素的缺乏,提供植物所需的氮元素,保证作物正常生长。

2. 促进植物营养吸收氮肥有助于植物充分吸收其他营养元素,如磷、钾等。

氮肥的施用可以促进根系发育,增加根毛数量和表面积,提高植物对其他养分的吸收效率。

3. 提高作物的抗病能力适量的氮肥施用可以增强作物的抗病能力。

氮素是构成植物体内抗病物质的基础,氮肥的施用可以提高植物的抗病物质含量,增强作物的抗病能力。

4. 促进根系发育氮肥的施用可以促进植物的根系发育。

氮肥供应不充足时,植物的根系发育不良,根长短小,影响养分吸收和水分利用效率。

适量的氮肥施用可以增加根系的分枝和生长,提高植物根系的发育状况。

5. 调节作物生长期氮肥的施用可以调节作物的生长期。

作物在生长发育过程中,不同生长阶段对氮素的需求不同。

及时补充氮肥,可以满足作物不同生长阶段的氮素需求,促进作物的正常生长发育。

氮肥的合理施用氮素是限制作物产量和品质的主要元素之一。

称为生命元素。

一、土壤氮素(一)土壤氮素的含量我国土壤全氮含量变化很大,变幅0.4--3.8g/kg,平均为1.3g/kg,多数和土壤在0.5--1.0g/kg。

土壤中的氮素含量与气候、地形、植物、成土母质、农业利用的方式及年限。

(二)土壤氮素的来源耕作土壤中氮的来源主要有:生物固氮、降水、尘埃、施入的肥料、土壤吸附空气中的NH3、灌溉水和地下水的补给,其中生物固氮和施肥是主要来源方式。

(三)土壤氮素的形态(四)土壤氮素的转化1.矿化作用矿化作用是指在土壤中的有机物经过矿化作用分解成无机氮素的过程。

矿化作用主要分为两步:水解作用和氨化作用。

水解作用是指在蛋白质水解酶、纤维素水解酶、木酵素菌等各种水解酶的作用下将高分子的蛋白质、纤维素、脂肪、糖类分解成为各种氨基酸。

氨化作用是指土壤中的有机氮化物在微生物——氨化细菌的作用下进一步分解成为铵离子(NH4+)或氨气(NH3)。

2.硝化作用土壤中的氨(NH3)或铵离子(NH4+)在硝化细菌的作用下转化为硝酸的过程叫硝化作用。

硝化作用产生的硝态氮是作物最容易吸收的氮素。

3.反硝化作用反硝化作用是硝酸盐或亚硝酸盐还原为气体分子态氮氧化物的过程中。

4.土壤中的生物固氮作用土壤中的生物固氮作用是指通过一些生物所有的固氮菌将土壤空气中气态的氮被植物根系所固定而存在于土壤中的氮,生物固氮作用一般发生在豆科植物的根系。

5.土壤对氮素的固定与释放土壤中的氮素在处于铵离子状态时可以从土壤溶液中被颗粒表面所吸附,另一方面被土壤吸附的铵离子还可以被释放出返回土壤溶液中。

在一定条件下铵离子在固相和液相之间处于一种动态平衡状态。

6.氮素在土壤中的淋溶作用土壤中以硝酸或亚硝酸形态存在的氮素在灌溉条件下,随着灌溉水的下渗作用。

7.氨的挥发作用铵转化成氨气损失掉的过程。

二、氮肥的性质和施用氨态氮肥 NH4HCO3、NH4Cl、(NH4)2SO4根据氮素的形态分硝态氮肥与硝铵态氮肥 NH4NO3酰胺态氮肥 CO(NH2)2速效氮肥根据肥效分缓(长)效氮肥(一)铵态氮肥的特点与施用1.铵态氮肥的特点氮素形态以氨或铵离子形态存在的氮肥称为铵态氮肥。