渗透汽化与蒸汽渗透讲稿

- 格式:pptx

- 大小:5.92 MB

- 文档页数:140

渗透汽化概述渗透汽化是一种将液体转化为气体的过程。

在物理学中,渗透汽化是液体通过半透膜向气相传导的现象。

在化学工程中,渗透汽化是一项用于分离混合物成分的操作。

本文将介绍渗透汽化的原理、应用领域和常见工艺。

原理渗透汽化的原理基于膜的渗透性能。

膜通常由聚合物或陶瓷材料制成,具有特定的孔隙结构和选择性。

当液体通过膜时,分子会依靠其大小和亲疏水性被膜孔隙所选择性地渗透。

相对较小的分子能够通过膜孔隙,而较大的分子则被阻拦。

渗透汽化的过程可以分为两个阶段:吸附和解吸。

首先,液体通过膜孔隙吸附到膜表面上。

然后,在施加适当的温度和压力条件下,液体分子会解吸并转化为气体。

应用领域渗透汽化已在许多领域得到广泛应用。

脱盐脱盐是渗透汽化的一个主要应用领域。

海水淡化是解决淡水短缺问题的关键技术之一。

通过将海水通过渗透汽化膜进行处理,可以去除其中的盐分和杂质,得到可用于农业灌溉、工业生产和居民生活的淡水。

废水处理渗透汽化也可以用于废水处理。

通过将废水通过渗透汽化膜进行处理,可以分离出其中的有机物、溶解性固体和重金属离子等污染物。

这种方法不仅能够减少水污染物的排放,还能够回收其中的可再利用资源,如有机物和水。

药物和酒精浓缩渗透汽化还可以用于药物和酒精的浓缩。

通过选择性渗透汽化,可以将溶液中的溶剂分离出来,使药物或酒精的浓度升高。

这种方法比传统的浓缩方法更加节能、环保。

气体分离除了液体分离外,渗透汽化还可以应用于气体的分离。

通过选择性渗透汽化膜,可以将混合气体中的特定成分分离出来。

这种方法在石油化工、天然气处理和空气分离等领域具有广泛的应用。

常见工艺渗透汽化的工艺通常包括以下几个步骤:1.前处理:液体进料通常需要经过预处理,去除其中的杂质和固体颗粒,以防堵塞膜的孔隙结构。

2.进料供应:液体需要以适当的速度和压力供应到渗透汽化设备中。

3.温度和压力控制:通过控制进料液体的温度和压力,使液体分子能够在膜孔隙中吸附和解吸。

4.液体和气体分离:通过将液体和气体分离,可以得到纯净的气体产品。

第十章渗透汽化第一节概述一、渗透汽化的发展概况早在1917年Kober在他发表的一篇论文中第一个使用了渗透汽化(Pervaporation)这个词。

该文介绍了水从蛋白质-甲苯溶液通过火棉胶器壁的选择渗透作用。

但长期以来,由于未找到渗透通量高和选择性好的渗透蒸发膜材料,渗透蒸发过程一直没有得到应用。

直到上世纪50年代以后,对渗透汽化的研究才较广泛展开。

其中Binning等人对渗透蒸发过程进行了较系统的学术研究,发现了渗透蒸发过程潜在的工业应用价值,并于60年代在渗透汽化膜、组件和装置制造上申请了专利。

70年代后期至80年代初,随着对能源危机问题的日益重视,渗透汽化的优点又重新引起学术界和技术界的兴趣,德国GFT公司在欧洲首先建立了乙醇脱水制高纯酒精的渗透蒸发装置。

到90年代初已有100多套渗透蒸发装置相继投入应用。

除了用于乙醇、异丙醇脱水外,还用于丙酮、乙二醇、乙酸等溶剂的脱水。

我国在1984年前后开始对渗透汽化过程进行研究,主要工作集中在优先透水膜的研制与醇水溶液的脱水。

近年来主要开展优先透有机物膜、水中有机物脱除、有机物-有机物分离以及渗透汽化与反应耦合的集中过程的研究。

二、渗透汽化的分类渗透汽化是以混合物中组分蒸汽压差为推动力,依靠各组分在膜中的溶解与扩散速率不同的性质来实现混合物分离的过程。

渗透汽化装置包括预热器、膜分离器、冷凝器和真空泵等四个主要设备。

料液进入渗透汽化膜分离器后,在膜两侧蒸汽压差的驱动下,扩散快的组分较多透过膜进入膜后侧,经冷凝后达到分离目的。

按照形成膜两侧蒸汽压差的方法,渗透汽化主要有以下几种形式:1.减压渗透汽化:膜透过侧用真空泵抽真空,以造成膜两侧组分的蒸汽压差。

在实验室中若不需收集透过侧物料,用该法最方便。

2.加热渗透汽化:通过料液加热和透过侧冷凝的方法,形成膜两侧组分的蒸汽压差。

一般冷凝和加热费用远小于真空泵的费用,且操作也比较简单,但传质动力比第一类小。

3.吹扫渗透汽化:用载气吹扫膜的透过侧,以带走透过组分,吹扫气经冷却冷凝以回收透过组分,载气循环使用。

渗透汽化膜分离技术的进展及应用摘要: 综述了渗透汽化膜传递理论研究的现状, 分析了各种模型的特点, 并就渗透汽化膜传递理论的研究方向提出了建议。

叙述了渗透汽化过程的新进展,并着重介绍了它在石化中的四方面应用,即(1) 有机溶剂及混合溶剂的脱水;(2) 废水处理及溶剂回收;(3) 有机混合物的分离;(4) 化学反应过程中溶剂的脱水。

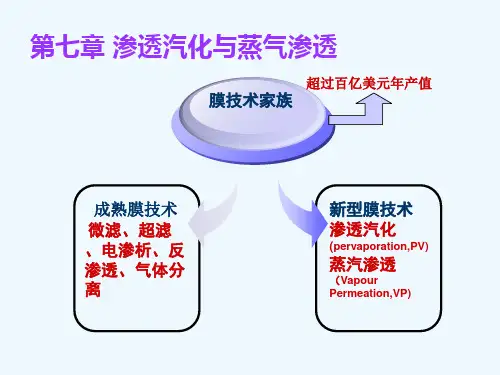

关键词:渗透汽化;传递理论;模型;膜组件;脱水膜前言渗透汽化(Pervaporation, 简称PV ) 是用于液体混合物分离的一种新型膜技术。

自80年代以来, 渗透汽化技术得到了很大的发展, 目前世界范围内有100 多套工业装置。

然而, 渗透汽化膜分离的机理由于涉及到渗透物和膜的结构和性质, 渗透物组分之间、渗透物与膜之间复杂的相互作用, 涉及到化学、化工、材料、非晶态物理、统计学等学科的交叉, 研究工作的难度较大, 认识也不够深入。

也提出了几种描述渗透汽化膜传递机理的模型, 其中主要有溶解扩散膜型和孔流模型[1]。

膜技术作为一种高新技术,近30 多年来获得了极为迅速的发展,已在石油化工、海运、冶金、电子、轻工、纺织、食品、医疗卫生、生化制药、环保、航天等领域内广泛应用,形成了独立的新兴技术产业。

据专家断言:“今后,谁掌握了膜技术,谁就掌握了石油化工技术的未来”。

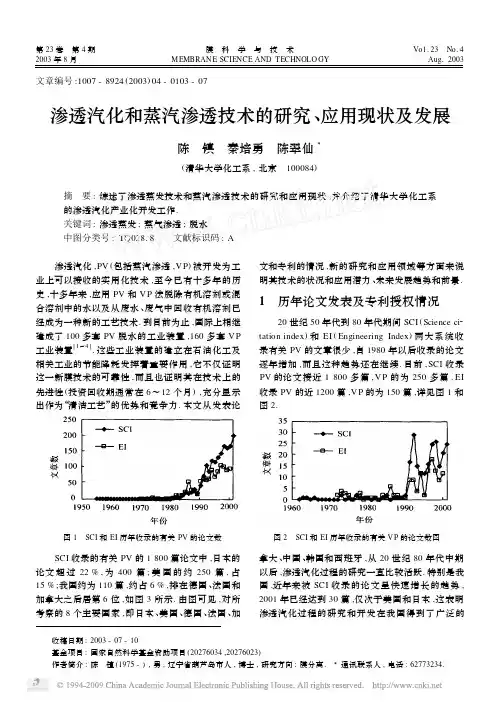

1 渗透汽化过程传递机理1.1溶解扩散模型溶解扩散模型认为PV 传质过程分为三步: 渗透物小分子在进料侧膜面溶解(吸附) ; 在活度梯度的作用下扩散过膜; 在透过侧膜面解吸(汽化)。

在PV 的典型操作条件下, 第三步速度很快, 对整个传质过程影响不大。

而第一步的溶解过程和第二步的扩散过程不仅取决于高聚物膜的性质和状态, 还和渗透物分子的性质、渗透物分子之间及渗透物分子和高聚物材料之间的相互作用密切相关。

因而溶解扩散模型最终归结到对第一步和第二步, 即渗透物小分子在膜中的溶解过程和扩散过程的描述。

一般研究者都认为PV 过程的溶解过程达到了平衡[2]。

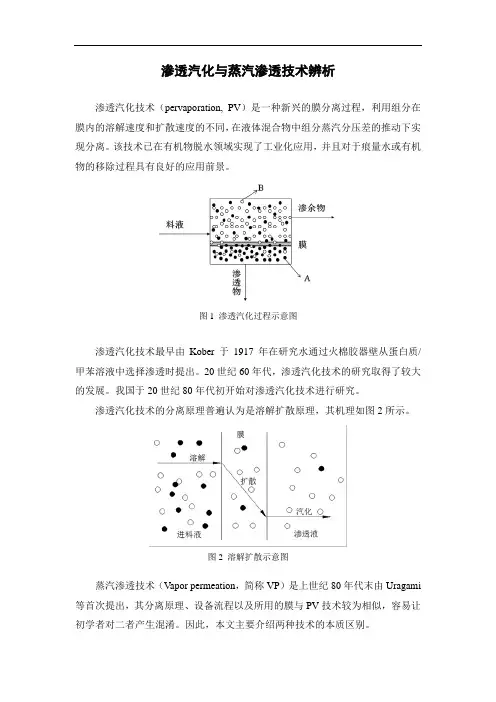

渗透汽化与蒸汽渗透技术辨析渗透汽化技术(pervaporation, PV)是一种新兴的膜分离过程,利用组分在膜内的溶解速度和扩散速度的不同,在液体混合物中组分蒸汽分压差的推动下实现分离。

该技术已在有机物脱水领域实现了工业化应用,并且对于痕量水或有机物的移除过程具有良好的应用前景。

图1 渗透汽化过程示意图渗透汽化技术最早由Kober于1917年在研究水通过火棉胶器壁从蛋白质/甲苯溶液中选择渗透时提出。

20世纪60年代,渗透汽化技术的研究取得了较大的发展。

我国于20世纪80年代初开始对渗透汽化技术进行研究。

渗透汽化技术的分离原理普遍认为是溶解扩散原理,其机理如图2所示。

图2 溶解扩散示意图蒸汽渗透技术(Vapor permeation,简称VP)是上世纪80年代末由Uragami 等首次提出,其分离原理、设备流程以及所用的膜与PV技术较为相似,容易让初学者对二者产生混淆。

因此,本文主要介绍两种技术的本质区别。

蒸汽渗透技术的原理示意图如图3所示。

图3 蒸汽渗透过程原理示意图从操作上,VP技术是以蒸汽进料,这是与PV技术本质上的不同,而且正是如此,二者在应用过程中所表现出的优势与缺点也有显著的区别。

对于PV过程,由于液相与膜直接接触,因此料液对于膜的影响不容忽视1. 料液容易在膜表面或膜内累积,从而造成污染,使膜的通量和分离因子大幅下降;2. 对于一些粘度较大体系的分离过程,待分离物质首先传递到膜表面再透过致密膜到达膜的另一侧,其中,该组分在液相的扩散速率较慢,从而导致物质在膜表面处的浓度低于主体浓度,使通量和分离因子较理论值下降较大,即浓差极化现象,其本质是组分在液相中的扩散系数较小引起的;3. 对于一些强酸强碱等苛刻条件下的分离过程,膜的结构容易被破坏从而导致PV过程难以进行。

此外,PV过程更多与化学反应或生物过程耦合使用,由于膜器的内部流道狭窄,需要采用外置式设备以扩大膜的分离通量。

若将PV技术与生物过程耦合,则为设备的消毒带来较大困难,实际生产过程中易引入杂菌。

渗透汽化技术(PV)的应用杨丽琴、阴秋萍摘要:综述了渗透汽化膜传递理论研究的现状,叙述了渗透汽化膜分离技术的基本原理及传质过程的机理,叙述了渗透汽化过程的进展,叙述了渗透汽化分离水中微量有机物及其在化工生产上的应用进行了介绍.关键词:渗透汽化;传递理论;原理;膜组件;脱水膜;应用1 引言渗透汽化(pervaporation,简称PV)是一种新型膜分离技术。

该技术用于液体混合物的分离,其突出的优点是能够以低的能耗实现蒸馏、萃取、吸收等传统方法难以完成的分离任务.它特别适用于蒸馏法难以分离或不能分离的近沸点、恒沸点混合物以及同分异构体的分离;对有机溶剂及混合溶剂中微量水的脱除及废水中少量有机污染物的分离具有明显的技术上和经济上的优势;还可以同生物及化学反应耦合,将反应生成物不断脱除,使反应转化率明显提高。

所以,渗透汽化技术在石油化工、医药、食品、环保等工业领域中具有广阔的应用前景及市场。

它是目前处于开发期和发展期的技术,国际学术界的专家们称之为21世纪最有前途的高技术之一。

2 渗透汽化膜分离技术2. 1 基本原理渗透汽化是利用致密高聚物膜对液体混合物中组分的溶解扩散性能的不同实现组分分离的一种膜过程(如图1—1所示)。

液体混合物原料经加热器加热到一定温度后,在常压下送入膜分离器与膜接触,在膜的下游侧用抽真空或载气吹扫的方法维持低压。

渗透物组分在膜两侧的蒸汽分压差(或化学位梯度)的作用下透过膜,并在膜的下游侧汽化,被冷凝成液体而除去。

不能透过膜的截留物流出膜分离器。

2. 2 PV膜过程的特点(1)PV最突出的特点是分离系数大,单级即可达到很高的分离效果;(2) PV分离过程不受组分汽.液平衡的限制,适用于精馏等传统方法难以分离的近沸物和恒沸物的分离;(3) PV过程中透过物虽有相变,但因透过量较少,汽化与随后的冷凝所需能量不大;(4)便于放大及与其它过程耦合或集成;(5)能耗低,一般比恒沸精馏法节能1/2~1/3。

化工实验:渗透汽化实验讲义一. 简单介绍渗透蒸发(简称PV)是近年来发展起来的一种新的膜分离技术,利用膜对液体混合物中各组分的溶解与扩散性能的不同来实现其分离的膜过程。

该过程伴有组分的相变过程。

渗透蒸发是一种无污染,低能耗的膜分离过程具有广泛的应用前景。

1:用亲水膜或荷电膜对醇类或其他有机溶剂进行脱水,典型的应用是处理生化发酵液,处理共沸精馏的液体。

2:利用憎水膜去除水中少量有机物,如卤代烃、酚类等,以及对石油工业中的烃类等有机物质的分离,各种同分异构体的分离。

3:用于有机合成,如对于酯化反应。

由于反应本身是可逆的,在反应物和产物之间有平衡关系,通常为得到更多的反应产物常常加入廉价的反应物质,使平衡向产物移动,提高产率,这牵涉了很多的问题如反应物大量消耗等,若采用渗透蒸发在反应的同时连续的把产物中的水除去,就可以使平衡向右移动,得到更多的产物,这在工业应用中意义重大。

总之:渗透蒸发在分离过程不受汽液平衡的限制,对共沸物系,沸点相近物质、同分异构体混合物、受热易分解物质以及水中微量有机物质的脱除等方面具有独特的优势。

与传统的分离过程相比,它具有高选择性,低消耗,为物理分离机制,操作灵活,不需要额外的添加剂以及易于放大,无污染的等优点.实验原理利用膜对液体混合物中各组分的溶解与扩散性能的不同来实现其分离的膜过程;该过程伴有组分的相变过程。

传质模型:1: 渗透蒸发的串联阻力模型渗透蒸发传质过程主要包括:1:渗透组分首先由料液主体扩散至膜的上游侧料液与膜的界面;2:渗透组分吸附在膜的表面;3:渗透组分扩散通过膜至膜的下游4:透组分在渗透侧脱吸为气相;5:渗透组分由气-膜界面扩散至气相主体(浓度或者压力)。

2:溶解扩散模型Binning 等首先将溶解扩散模型用来描述渗透蒸发过程,并得到了广泛认可. 根据溶解扩散模型,渗透蒸发过程分为以下3 个步骤:1:组分在膜上游侧的溶解;2:组分在膜中的扩散;3:组分在膜下游侧的解吸. 需要注意的是,膜中浓度分布取决于膜的溶胀.溶解扩散模型假设过程温度和压力恒定,膜上(下) 游侧表面溶解(解吸) 过程均达到热力学平衡,过程的推动力为活度梯度或浓度梯度.二、渗透蒸发膜渗透蒸发膜是整个PV过程的关键部分,所以目前国内外的研究大部分都集中在PV膜的开发上面。

蒸气压渗透法《蒸气压渗透法:探索微观世界的奇妙方法》蒸气压渗透法,这名字听起来就有点神秘。

蒸气压渗透法就像是一场微观世界里的特殊比赛。

想象一下,在一个超级小的空间里,有好多小分子在跑来跑去。

这些小分子就像一群调皮的小娃娃,它们都有着自己的活动范围和能量。

在这个方法里,有个关键的东西就是溶液。

溶液就像一个小社会,溶质分子和溶剂分子混在一起。

溶质分子就像那些有点特别的小娃娃,它们混在溶剂分子这些普通小娃娃中间。

蒸气压渗透法就是要看看这些溶质分子对整个小社会的蒸气压有啥影响。

比如说,我们把一种溶液和纯溶剂放在一起。

纯溶剂就像一个比较单纯的小群体,里面的分子都比较规矩。

溶液那边呢,因为有了溶质分子这个特殊存在,就像小群体里来了几个新伙伴,整个群体的气氛就有点不一样了。

这个方法的原理和蒸气压有关。

蒸气压就像这些分子想要跑到空间里去玩耍的冲动。

纯溶剂的分子比较自由,它们想跑出去的冲动比较大,所以蒸气压就比较高。

溶液里因为有溶质分子捣乱,溶剂分子就没那么自由了,想跑出去的就少了,蒸气压就低一些。

在蒸气压渗透法的仪器里,就像给这些分子搭了个小舞台。

有两个小池子,一个放纯溶剂,一个放溶液。

然后在周围有一些能检测蒸气压变化的小装置。

这就像在舞台周围有几个小裁判,专门看分子们的表现。

当温度等条件合适的时候,溶剂分子就开始活动了。

纯溶剂那边的分子欢快地往空气里跑,溶液那边因为溶质分子的存在,跑出去的分子就少些。

这样就会产生一个蒸气压的差值。

这个差值就像一个小信号,告诉我们溶液里溶质分子的一些信息。

要是溶质分子比较大,就像来了几个大块头的小娃娃,它们对溶剂分子的影响就比较大,蒸气压的差值也就比较大。

要是溶质分子比较小,就像几个小不点的小娃娃,对溶剂分子的影响就小些,蒸气压差值也就小些。

我们可以把这个过程想象成一场拔河比赛。

溶剂分子想往外面跑,就像在拔河中往一个方向用力。

溶质分子拉着溶剂分子,不让它们那么容易跑,就像在拔河中往另一个方向用力。