第六章当事人与诉讼代理人2电子教案

- 格式:ppt

- 大小:1.88 MB

- 文档页数:139

民事诉讼法学电子教案第一章:民事诉讼法的概念与特征1.1 民事诉讼法的定义1.2 民事诉讼法的特征1.3 民事诉讼法的性质1.4 民事诉讼法与相邻法律部门的关系第二章:民事诉讼法的基本原则2.1 民事诉讼法的基本原则概述2.2 当事人诉讼权利平等原则2.3 同等原则与对等原则2.4 法院调解自愿与合法的原则2.5 辩论原则与处分原则第三章:民事诉讼受案范围与管辖3.1 民事诉讼受案范围3.2 级别管辖3.3 地域管辖3.4 专属管辖与协议管辖3.5 共同管辖与竞合管辖第四章:民事诉讼参加人4.1 民事诉讼当事人4.2 共同诉讼人4.3 诉讼代理人4.4 无独立请求权第三人4.5 法院第五章:民事诉讼证据与证明5.1 民事诉讼证据的概念与特征5.2 民事诉讼证据的种类5.3 民事诉讼证据的收集与提供5.4 民事诉讼证明的责任与程序5.5 证据的审查判断与运用第六章:民事诉讼程序6.1 起诉与受理6.2 答辩与反诉6.3 第一审普通程序6.4 第二审程序6.5 审判监督程序第七章:民事裁判与执行7.1 民事裁判概述7.2 民事判决、裁定与决定7.3 民事裁判的效力7.4 民事执行概述7.5 民事执行程序与措施第八章:民事诉讼费用8.1 民事诉讼费用概述8.2 民事诉讼费用的种类与标准8.3 民事诉讼费用的负担与收取8.4 民事诉讼费用的一般规定第九章:民事诉讼中的特殊制度9.1 合意管辖9.2 简易程序9.3 公示催告程序9.4 督促程序9.5 破产程序中的民事诉讼第十章:民事诉讼法的适用范围与司法解释10.1 民事诉讼法的适用范围10.2 民事诉讼法的空间效力10.3 民事诉讼法的期间与时效10.4 司法解释在民事诉讼中的应用10.5 民事诉讼法的国际化与发展趋势重点和难点解析1. 第一章中,民事诉讼法的定义和特征是理解民事诉讼法学的基础,需要重点关注。

其中,民事诉讼法的性质是难点,需要深入理解其作为独立法律部门的地位。

《民事诉讼法》课件:当事人与诉讼代理人汇报人:日期:•当事人概述•诉讼代理人概述•当事人的诉讼行为•诉讼代理人的诉讼行为目•当事人与诉讼代理人的关系•案例分析与实践操作录当事人概述01当事人是指因民事关系发生争议,以自己的名义进行诉讼,并受人民法院裁判约束的利害关系人。

定义当事人包括原告和被告。

原告是提起诉讼的一方,被告是被诉的一方。

分类权利•起诉权:原告有权向人民法院提起诉讼。

•答辩权:被告有权进行答辩,提出自己的事实和理由。

当事人有权提供证据,支持自己的主张。

当事人有权在法庭上进行辩论,阐述自己的观点。

•辩论权•举证权义务•遵守诉讼秩序:当事人应当遵守诉讼程序,不得干扰法庭正常工作。

•真实陈述:当事人应当如实陈述事实,不得作伪证。

当事人有义务提供证据,协助法院查明事实。

•执行判决当事人应当履行人民法院作出的判决、裁定。

原告地位:原告是诉讼程序的发起者,其诉讼请求是诉讼程序的核心。

原告应当提出明确的诉讼请求和事实、理由,并在法庭上承担举证责任。

被告地位:被告是诉讼程序的应诉方,其任务是针对原告的诉讼请求进行答辩,并提出自己的事实和理由。

被告在法庭上同样享有举证权和辩论权。

以上是关于《民事诉讼法》中当事人概述的内容。

在实际诉讼过程中,当事人的权利和义务都应当得到充分保障和尊重,以确保诉讼程序的公正、公平和高效。

当事人的诉讼地位诉讼代理人概述02诉讼代理人是当事人通过委托关系,授权其代表自己在民事诉讼中进行诉讼行为的人。

分类根据代理权限的来源不同,诉讼代理人可分为法定代理人和委托代理人。

法定代理人是指根据法律规定直接取得代理权的代理人,如父母代理未成年子女;委托代理人是指由当事人委托并授权其代理诉讼事务的代理人。

诉讼代理人需具备完全民事行为能力,并遵守法律、法规,品行良好,未被剥夺政治权利。

此外,不同类型的案件可能对诉讼代理人的资格有特定要求。

资格诉讼代理人的主要职责包括代为实施诉讼行为,维护当事人的合法权益,向当事人报告代理事务的进展情况等。

《民事诉讼法》课件当事人与诉讼代理人汇报人:日期:•当事人概述•当事人诉讼权利义务的具体表现•诉讼代理人制度•当事人诉讼代理人的实践应用目录01当事人概述概念当事人是指与案件的结局有着直接利害关系,参加到诉讼中来,并受法院裁判拘束的当事人。

特点当事人具有诉讼权利能力和诉讼行为能力,并且与案件的结局有着直接利害关系,是诉讼中最为重要的主体。

当事人的概念和特点权利当事人有权在诉讼中主张、举证、质证、进行辩论,申请回避、上诉、申诉、申请执行等权利。

义务当事人有遵守诉讼秩序、履行生效裁判确定的义务,承担举证责任,依法进行诉讼行为等义务。

当事人的权利和义务当事人在诉讼中的地位平等,享有同等的诉讼权利和义务。

诉讼地位当事人具有独立的诉讼地位,可以自主进行诉讼行为,但需要承担相应的法律责任。

诉讼能力当事人的诉讼地位和诉讼能力02当事人诉讼权利义务的具体表现原告的起诉和被告的答辩起诉权利原告有权利向法院提起诉讼,要求法院对争议进行审理。

原告应当在起诉时提交起诉状,并按照被告人数提出副本。

答辩权利被告在收到起诉状副本后,有15日的答辩期,可以针对原告的起诉进行答辩。

答辩状应当记明被告的答辩理由和证据。

当事人的举证和质证举证责任当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。

原告应当在开庭审理前将其证据提交给法院,被告可以在法庭上随时提供证据。

质证权利当事人有权对对方提供的证据进行质证,对真实性、合法性和关联性提出质疑。

质证应当在法庭上进行,并由当事人进行交叉询问。

当事人有权在法庭上进行辩论,就案件的事实和法律问题进行陈述和辩解。

法庭辩论应当按照法定程序进行,当事人应当尊重法庭秩序和对方发言权利。

陈述意见当事人可以在法庭上就案件的事实和法律问题发表自己的意见和看法,但应当客观公正,不得进行虚假陈述或攻击对方。

法庭辩论当事人的法庭辩论和陈述意见VS当事人有权在判决生效后申请执行,要求法院强制执行。

申请执行应当按照法定程序进行,并提供相关证据材料。

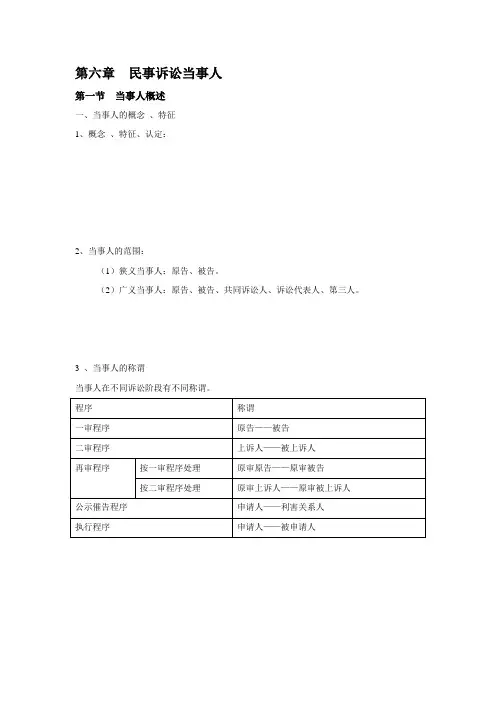

第六章民事诉讼当事人第一节当事人概述一、当事人的概念、特征1、概念、特征、认定:2、当事人的范围:(1)狭义当事人:原告、被告。

(2)广义当事人:原告、被告、共同诉讼人、诉讼代表人、第三人。

3 、当事人的称谓当事人在不同诉讼阶段有不同称谓。

二、诉讼权利能力和诉讼行为能力(一)诉讼权利能力1.概念:2.民事权利能力和诉讼权利能力的区别:诉讼权利能力又称当事人能力,是指能够成为民事诉讼当事人,享有民事诉讼权利和承担民事诉讼义务的法律上的资格。

如果一个主体有资格成为当事人,有资格享有民事诉讼权利,承担民事诉讼义务,那么这样的主体就具有当事人能力。

这个概念与民事权利能力的概念非常相近的。

所谓民事权利能力是指一个主体享有民事权利和承担民事义务的资格,那么同样的道理,诉讼权力能力也是说的一种资格,他有资格当当事人,但他不一定能够亲自进行诉讼事务。

因此诉讼权利能力强调的是一种资格,而不是一种亲身行使的一种能力。

3.范围:自然人、法人和其他非法人组织(二)诉讼行为能力1.概念:2.范围:(三)民法与民诉关于主体资格的重大差别法条民事诉讼法第四十九条规定的其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织,包括:(1)依法登记领取营业执照的私营独资企业、合伙组织;(2)依法登记领取营业执照的合伙型联营企业;(3)依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业;(4)经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体;(5)法人依法设立并领取营业执照的分支机构;(6)中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构;(7)中国人民保险公司设在各地的分支机构;(8)经核准登记领取营业执照的乡镇、街道、村办企业;(9)符合本条规定条件的其他组织。

【例题】关于诉讼行为能力的说法,下列哪些是正确的?( )A.没有诉讼行为能力的人,不能作为民事诉讼当事人B.有无诉讼行为能力是决定当事人能否亲自进行诉讼活动的惟一条件C.公民的诉讼行为能力终于死亡、宣告死亡和宣告无行为能力D.民事诉讼行为能力分为无诉讼行为能力、限制诉讼行为能力和完全诉讼行为能力三、正当当事人1.概念2.特点:(1)以自己的名义进行诉讼;(2)对争议案件享有诉的利益;(3)受法院裁判的约束。

第一节诉讼时效(一)一、诉讼时效的概念(一)时效与诉讼时效1、时效的含义。

时效---是指一定的事实状态持续地达到一定期间而发生一定财产法效果的法律事实。

对于这一定义,必须作如下理解:(1)时效是法定的。

时效也是一种期限,但与一般期限由当事人约定不同,这里所称的时效是法定的。

(2)时效的分类。

时效依其适用的权利和法律效果区分,可分为取得时效和消灭时效:① 取得时效(占有时效)---是适用于物权的时效,我国法律对此未作相应的规定。

② 消灭时效(诉讼时效)---是适用于债权的时效,指债权人怠于行使权利持续到一定的法定期间,其公力救济权归于消灭的时效。

2、我国《民法通则》等民事法律规范规定的时效属于诉讼时效。

(二)诉讼时效的特征1、诉讼时效属于法律事实。

就时效对民事法律关系的效果而言,时效能导致权利的消灭,应属于法律事实。

时效的期间经过不受当事人意志的控制,就此而言,时效属于事件。

2、诉讼时效属于强制期间。

诉讼时效期间由法律强行规定,当事人不得约定更改或预先抛弃,所以时效期间属法定期间。

3、诉讼时效的效果是期间与事实的结合。

诉讼时效期间须与一定的事实状态结合才发生一定的效果,亦即无一定事实状态与之结合,就无时效效果的存在,故时效法律效果的发生须与一定事实状态并存而构成法律要件,就此而言,时效又属于法律要件。

4、诉讼时效仅适用于请求权。

法律基于不同的价值取向,对不同类型的权利规定了不同法定期间,如适用于支配型权利的取得时效、适用于形成权的除斥期间、适用于知识产权的期间等。

而适用于请求权的就是诉讼时效。

请求权须义务人给付才能实现,如请求权人长时间不行使权利,使法律关系处于不稳定状态,诉讼时效就有督促请求权人及时行使权利的功能。

(三)除斥期间1、概念。

除斥期间亦称预定期间,是指法律预定某种权利于存续期间届满当然消灭的期间。

法律对除斥期间的规定是分散的,不象对诉讼时效有一个概括性的规定。

如最高人民法院《民通意见》第73条、《合同法》第55条对撤销权,《继承法》第25条第2款对受遗赠表示等的期间的规定,都是除斥期间的规定。