生态毒理学 (4)

- 格式:ppt

- 大小:868.50 KB

- 文档页数:44

第八章环境污染生态效应污染物在生态系统中的迁移及转化一、环境污染物质的迁移污染物进入生态系统后的迁移,取决于污染物本身的理化性质及环境条件,概括起来,有以下途径:1 、污染物进入水体后被水生生物吸收或经微生物作用后被水生生物吸收。

吸收方式有食物链上各营养级直接吸收和食物链逐级传递富集,有的经陆生生物,人食用后逐步富集。

循着这一食物链系统受污染物作用的生物的尸体,肢体被微生物分解后又被返回水体进行再循环,有的则沉淀在江河、湖泊、海洋的底泥中。

2 、污染物进入水体,由水体灌溉土壤或直接进入土壤,再由陆生生物吸收进入生物体或是由植物吸收后依食物链逐级传递至食物链中顶级动物和人。

然后被污染生物由微生物分解又回到土壤、水、大气或沉积层。

3 、废气进入大气后被生物呼吸、吸附或沉降到土壤,水中再依 1 、 2 途径循环。

二、污染物在环境中的转化排入环境的污染物质由于介质的影响及污染物本身的理化性质,其在环境中的转化也将有所不同。

(一)生物性转化1 .生物体的积累、富集。

相当一部分污染物进入环境后即被一些生物直接吸收,在生物体内积累起来。

有的则通过不同营养级的传递、运移使顶级生物的污染物富集达到严重程度,可使人体发生严重的疾病。

2 .生物作用。

有的物质进入环境后因生物的作用而发生物质形态、性质的变化。

3 .生物吸收、代谢、吸附作用。

相当多的污染物都能被生物吸收。

这些物质进入生物体内在各种酶系参与下发生氧化、还原、水解、络合等反应。

有的毒物经过这些过程转化成无毒物质,有的毒性反而增强。

(二)化学转化1 .中和置换反应。

污染物进入生态系在水溶液中稀释,溶解后多呈离子态,所以很容易和环境中酸、碱性物质起中和置换反应。

2 .氧化还原作用。

有的物质排入环境中发生氧化还原反应。

3 .光化学反应。

许多农药化合物、氮氧化物、碳氢化物在太阳光作用下发生一系列化学反应,产生异构化、水解、置换、分解、氧化等作用。

(三)物理变化毒物或污染物质在环境中可以发生渗透、凝聚、蒸发、吸附、稀释、扩散、沉降及放射性蜕变等一个或若干个物理变化。

生态毒理学——污染物在生态系统中的影响污染物指的是那些由于人类活动或自然原因而使环境中的各种化学物质和生物物质达到一定浓度和数量的物质。

这些物质的存在不仅会危害自然界的生态系统,还会对人类健康带来严重的影响。

因此,对于污染物在生态系统中的影响,生态毒理学的研究变得越来越重要。

一、生态毒理学的概念与意义生态毒理学是一门研究污染物在生态系统中的转化、传递、积累和对生态系统及其组成部分的影响的学科。

生态毒理学研究的对象包括生态系统中的各种物质、生物和环境条件等,涉及的领域极其广泛,包括环境化学、生物学、生态学等多个学科。

深入研究污染物在生态系统中的行为与影响,对于建设生态文明和实现可持续发展具有重要意义。

同时,生态毒理学的研究可以为环境保护提供科学依据,为制定环保政策、开展环保行动提供参考。

二、污染物在生态系统中的转化与传递环境中大量的污染物会在自然条件下分布、转化、迁移、转化和积累,形成复杂的环境污染过程。

其中,生态系统是污染物转移和积累的重要环节。

(一)污染物在生物体中的积累当污染物进入生态系统后,会进入各种生物体中,并经过食物链传递。

污染物在生物体内沉积并积累,成为了生物体组织中的有毒物质,这种现象被称为生物富集。

富集现象中,毒性物质从食物链的下层生物通过捕食被积累到食物链的高层生物中,这种过程被称为生物放大。

(二)水体中污染物的传递水体是大量污染物的传递和积累的重要载体。

污染物可以通过水生物体、水沉积物、水中微生物等途径进入水中并进行迁移和积累。

水体中的污染物可以通过水生生物进入陆地生态系统。

例如,鸟类食用各种水生生物,这些水生生物可能含有有机污染物,鸟类摄入含有污染物的水生生物后,这些污染物得以积累在鸟体内,从而对鸟类产生毒性影响。

(三)土壤中污染物的转化与传递土壤是生态系统中的一个重要污染物吸收器。

污染物可以通过大气气溶胶、降雨、尾气排放和地下水污染的方式进入土壤中。

在土壤中,污染物可以通过吸附、蒸腾、渗漏和挥发等途径进行迁移和转移。

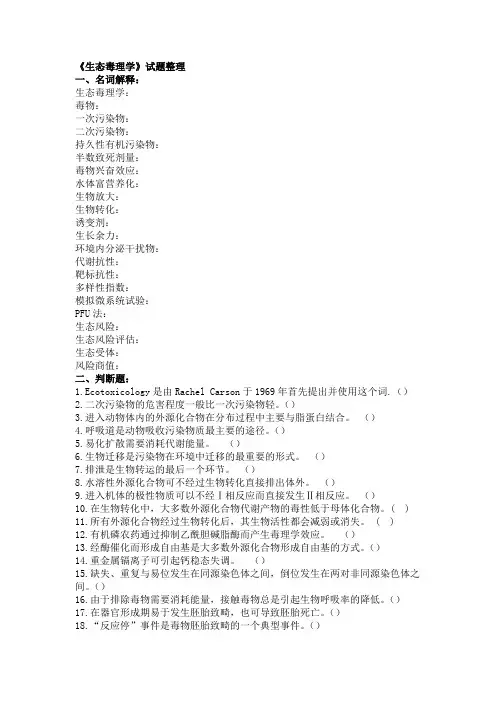

《生态毒理学》试题整理一、名词解释:生态毒理学:毒物:一次污染物:二次污染物:持久性有机污染物:半数致死剂量:毒物兴奋效应:水体富营养化:生物放大:生物转化:诱变剂:生长余力:环境内分泌干扰物:代谢抗性:靶标抗性:多样性指数:模拟微系统试验:PFU法:生态风险:生态风险评估:生态受体:风险商值:二、判断题:1.Ecotoxicology是由Rachel Carson于1969年首先提出并使用这个词.()2.二次污染物的危害程度一般比一次污染物轻。

()3.进入动物体内的外源化合物在分布过程中主要与脂蛋白结合。

()4.呼吸道是动物吸收污染物质最主要的途径。

()5.易化扩散需要消耗代谢能量。

()6.生物迁移是污染物在环境中迁移的最重要的形式。

()7.排泄是生物转运的最后一个环节。

()8.水溶性外源化合物可不经过生物转化直接排出体外。

()9.进入机体的极性物质可以不经Ⅰ相反应而直接发生Ⅱ相反应。

()10.在生物转化中,大多数外源化合物代谢产物的毒性低于母体化合物。

( )11.所有外源化合物经过生物转化后,其生物活性都会减弱或消失。

( )12.有机磷农药通过抑制乙酰胆碱脂酶而产生毒理学效应。

()13.经酶催化而形成自由基是大多数外源化合物形成自由基的方式。

()14.重金属镉离子可引起钙稳态失调。

()15.缺失、重复与易位发生在同源染色体之间,倒位发生在两对非同源染色体之间。

()16.由于排除毒物需要消耗能量,接触毒物总是引起生物呼吸率的降低。

()17.在器官形成期易于发生胚胎致畸,也可导致胚胎死亡。

()18.“反应停”事件是毒物胚胎致畸的一个典型事件。

()19.机体阻止过量环境污染物进入体内的能力称为耐性。

( )20.半模拟微系统试验有产生环境污染的风险。

( )三、填空题:1.生态毒理学是研究环境毒物、污染物对生态系统的( )以及环境毒物、污染物在生态系统中的( )规律的一门综合性科学。

持久性有机污染物的显著特性是 , , , , 。

第一章测试1.生态毒理学是研究有毒有害因子,特别是环境污染物对动物、植物、微生物及其生态系统的损害作用与防护的科学。

A:错B:对答案:B2.生态毒理学与环境毒理学是同一个学科。

A:对B:错答案:B3.生态毒理学是环境科学的分支学科。

A:错B:对答案:B4.1848年英国生物学家对桦尺蛾发生的工业黑化现象的报道是环境污染对动物种群影响的最早报道。

A:对B:错答案:A5.生态毒理学研究的主要对象是()。

A:野外生物B:植物C:家禽D:家畜答案:A6.大型工程建设项目实施前必须进行()。

A:环境生物监测B:生态风险评价C:环境化学监测D:生物标志物筛选答案:B7.研究环境污染物在生物种群、群落和生态系统水平上的生态效应的一种试验方法是()。

A:分子毒理学试验B:整体毒性试验C:微宇宙生态系统毒性试验D:离体毒性试验答案:C8.生态毒理学所研究的对象属于生物范畴是()。

A:动物B:微生物C:植物D:环境污染物答案:ABC9.生物标志物可用于评估或研究环境污染物()。

A:生物体的吸收水平B:在环境中的浓度C:对机体损伤的机制D:物理性质答案:ABC10.从学科知识结构来看,生态毒理学分支学科可分为()。

A:应用生态毒理学B:理论生态毒理学C:生态系统生态毒理学D:实验生态毒理学答案:ABD第二章测试1.进入体内的环境污染物在不同生物酶的催化下经过一系列生物化学变化而发生结构和性质改变并形成其衍生物的过程称为生物转化。

A:对B:错答案:A2.氧化、还原和水解反应统称为环境污染物的第二相反应。

A:对B:错答案:B3.内剂量是指吸收进入体内的外源化学物的数量。

A:错B:对答案:B4.半数致死剂量是指群体中有50个个体死亡所需的剂量。

A:错B:对答案:A5.结合反应中占有最重要地位的是()。

A:谷胱甘肽结合B:硫酸结合C:乙酰结合D:葡萄糖醛酸结合答案:D6.被动转运主要包括简单扩散和()。

A:易化扩散B:主动转运C:滤过作用D:特殊转运答案:C7.根据外源化学物存在的状况,可把剂量进一步分为外剂量、内剂量和()。

生态毒理学考点整理生态毒理学考点整理————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:《生态毒理学》复习纲要第一章绪论1962年Rachel Carson (卡逊) 《寂静的春天》Ecotoxicology=Ecology +T oxicology生态毒理学=生态学+毒理学1969年法国Rene Truhaut (萨豪特)最早提出并使用生态毒理学。

生态毒理学的定义:研究环境毒物、污染物对生态系统的影响和机理以及环境毒物、污染物在生态系统中的运转、循环与归宿规律的一门综合性科学。

生态毒理学主要研究内容1.毒物、污染物在物理环境中释放、分布和行为以及与物理、化学环境的相互作用;2.毒物、污染物进入生态系统的途径、变化及其归宿;3.毒物、污染物在生态系统各种水平上的有毒效应。

生态毒理学研究意义1.全面认识毒物、污染物对生态系统的影响;2.查明毒物直接与间接对生物和人体健康的危害机制;3.为控制污染、制定环境标准和立法提供科学依据。

生态毒理学发展趋势a深入探讨多种环境毒物作用于机体或生态系统的复合生态毒理效应及其机理以及新老污染联合胁迫生物学变化与反应;b 深入研究次生毒物的产生过程以及所导致的次生污染生态毒理效应;c 深入研究环境毒物低水平、长时间暴露的生态毒理效应;d 深入开展种群、群落和生态系统水平的生态毒理效应研究;e 加强分子生态毒理学研究,提高生态毒理效应微观认识水平。

第二章生态毒物及其毒性与剂量效应关系原理毒物:相对较小的剂量,导致生物受害或严重的细胞功能损伤、或生态系统产生不良效应的物质。

污染物(pollutant):指对环境造成直接或间接损害的物质。

一次污染物:污染源直接排入环境,其物理、化学性质没有发生变化的污染物质。

又称为原发性污染物或者“原生污染物”。

二次污染物:排入环境中的一次污染物在物理、化学因素或生物的作用下发生变化,或与环境中的其他物质发生反应所形成的物理、化学性状与一次污染物不同的新污染物。

生态毒理学简介

目录

•1拼音

•2注解

1拼音

shēng tài dú lǐ xué

2注解

生态毒理学是研究毒物对某一地区动植物区系、生态系统的影响以及研究有害物质在生物圈(特别在食物链)中转运的一门学科;也是毒理学的重要分支学科。

生态毒理学也研究环境污染物对天敌、野生动物等各种生物体及彼此平衡的影响。

是生态学与毒理学相结合的边缘学科。

主要研究污染物对生物的影响,在环境中的迁移、转化和归宿及环境对污染物的作用,即研究污染物环境生物三者之间的相互关系,为制订环境质量标准和安全性评价法规,以保护人类的生态环境。

免责声明:本文内容来源于网络,不保证100%正确,涉及到药方及用法用量的问题,不保证正确,仅供参考。

由此造成的问题,本站概不负责。

生态毒理学研究方法及其应用生态毒理学指的是研究生态系统中生物与环境污染物之间相互作用关系的学科,是环境科学领域中的一个重要分支。

为了更好地了解毒物对环境与生物的危害程度以及评估生态系统健康状况,需要采用一系列科学的研究方法。

本文将介绍生态毒理学研究方法及其应用。

一、生态毒理学研究方法1. 毒性试验毒性试验是研究物质对生物的毒性程度的基本方法之一。

常用的毒性试验方法包括急性毒性试验、亚急性毒性试验和慢性毒性试验。

急性毒性试验可以评估在短时间内暴露下物质对生物的毒性;亚急性毒性试验可以评估生物长期暴露在某种物质下的损害程度;慢性毒性试验则可以评估毒物长时间低剂量暴露情况下对生物体造成的潜在风险。

2. 生物标志物生物标志物是使用生物体内的某些物质或生理指标来反映环境污染程度和毒物暴露水平的方法。

常用的生物标志物包括酶活性、代谢产物、DNA损伤指标等。

生物标志物可以作为一种可靠的检测和监测手段,评估生态系统中污染物对生物体的影响。

3. 生态毒理学模型生态毒理学模型是通过对生态系统中污染物在生物体内、水、土壤和大气等不同介质中的迁移、转化和作用进行数学模型化,预测生态系统中污染物的存在和可能发生的效应的方法。

生态毒理学模型广泛应用于污染地区环境风险评估、环境管理和规划及生态安全评估等方面。

二、生态毒理学的应用1. 环境污染评估生态毒理学可以通过评估环境样品中的毒性及生物学影响,了解污染物对环境的影响,为环境保护和生态修复提供科学依据。

生态毒理学方法可以预测环境中有毒或危险物质的成分、来源以及后果,有助于做好环境保护工作。

2. 生态系统管理生态毒理学可以为生态系统管理提供科学依据。

生态毒理学模型可以预测生态系统中物质的迁移,提供生态系统的维护与改善方案。

同时,生物标志物可以监测生态系统中物质的暴露和损伤程度,为环境污染和生态失衡预警提供数据支持。

3. 毒物风险评估生态毒理学方法可以帮助评估毒物对整个生态系统的影响,对于评估毒物安全性、毒性水平及可能的毒害机制有很大帮助。

生态毒理及毒物学的研究随着气候变化、人类活动和工业化的迅速发展,毒物对生态系统和物种生存的影响越来越大。

这种情况对人类和自然世界的健康都构成了威胁,因此研究毒物的毒性和药效就变得尤为重要。

这些研究称为生态毒理和毒物学。

生态毒理学是研究环境里有毒化学物质对生态系统和生物体的影响,而毒物学研究毒物在生物体内的作用和相互作用。

一、生态毒理学生态毒理学的一个基本假设就是,所有生活在特定环境中的生物,都会受到该环境中的毒物影响。

生态毒理学家需要了解毒物在环境中的生物降解能力、毒物在生物间转移的途径、毒物对环境中和生物体内的作用和影响等。

生态毒理学家利用实验室的试验和野外的研究,量化环境因素和毒性因素之间的关系,并且得出正确的结论和建议。

这些实验选择不同的动物和植物,因为它们不同的生理结构和行为习惯,能够体现出毒物的不同作用和影响。

生态毒理学不仅仅是一个科学领域,它也是环境政策制定者的关注点。

为了降低毒物对生态环境的破坏,我们必须深刻理解毒物在生态系统中的行为。

近几十年以来,已经有很多研究已经得出了一些关于毒物在生态系统中的行为,这对于环境政策制定者和自然资源管理人员都具有重要意义。

二、毒物学毒物学是一门研究毒物的药效和剂量的学科。

毒物可以分为两类,生物毒物和化学毒物。

生物毒物可以是蘑菇、毒蛇、昆虫、植物,甚至是细菌、细胞和病毒,而化学毒物则是指在环境中常存在的有毒化合物,如铅、水银、化学肥料等。

毒物使我们的生命变得脆弱,从而破坏人类健康,这就是毒物学研究的重要目标。

毒物在人体内的作用机制复杂,从细胞到神经元,毒物能够对身体的不同部分和系统进行破坏和影响。

毒物学家需要了解毒物在人体内的吸收、代谢、排泄和毒性的作用机制。

这些知识能够帮助我们更好的理解毒物的影响,并且发展出新的治疗方案和防御策略。

毒物学家利用实验室研究,了解毒物的左右和药效剂量等。

三、总结生态毒理学和毒物学是现代科学研究中的重要分支,它们为了了解毒物对环境和生物体的影响,远不止于标准的化学和生物学。

污染物在环境中的化学过程 1、沉积无机化合物进入水体后,许多会与水体中的各种离子反应生成难溶于水的盐类,这些盐类沉积于水底,对水体表面的污染能起到暂时的净化作用。

盐类的沉积和溶解释放作用常随水体化学性质特别是pH 值的变化而相互转化,在高酸度条件下,沉积的金属离子就会向水体中转移。

2、水解水解速度的大小与水体的物理、化学性质有关,特别是温度和pH 值。

一般来说,高温有利于水解,而pH 的水解速度的影响则依不同污染物而定。

化学水解有三种类型:中性水解、酸催化水解和碱催化水解,水解的速度常数通常是三者之和。

水解能力与化学物对环境的危害密切相关,一些基团易水解,如酯健易被水解成醇和酸,对环境的危害减少。

3、氧化氧化可与某些有机化合物形成过氧化物,然后逐步降解,这一过程可在油脂、橡胶、塑料老化过程中观察到,但这一降解过程较为缓慢。

4、光化学反应有些有机物能在紫外光的照射下脱去卤原子,或结果异构化,从而有利于进一步降解,有的甚至可完全降解产物二氧化碳、卤化物及无机盐类,此过程称之为光矿化作用。

但光化学反应也对环境产生不良影响,光化学烟雾便是其中一种。

大气中的氮氧化物、烃、一氧化碳等化学物在紫外光的照射下经过复杂的光化学反应而形成臭氧、过氧乙硝酸酯及醛、酮等一系列还原产物,它们组成的光化学烟雾对人体身体健康极为有害。

环境化学物通过生物膜的方式 被动转运 1、简单扩散(Passivetransport ):定义:生物膜两侧的化学物分子从浓度高的一侧向浓度低的一侧(即顺浓度梯度)扩散。

大部分环境化学物可通过这种发生通过生物膜。

脂/水分配系数(lipid/waterpartitioncoefficien ):一种物质在脂质质的溶解度与其在水中的溶解度之比称为脂/水分配系数。

脂溶性大、水溶性小的物质,一般越容易通过生物膜。

2、滤过(Filtration )定义:环境化学物透过生物膜上的亲水性孔道的过程。

亲水孔道或孔隙由膜上一些亲水的氨基酸组成。