四步骤交通需求预测模型交通方式划分预测

- 格式:pdf

- 大小:10.78 MB

- 文档页数:50

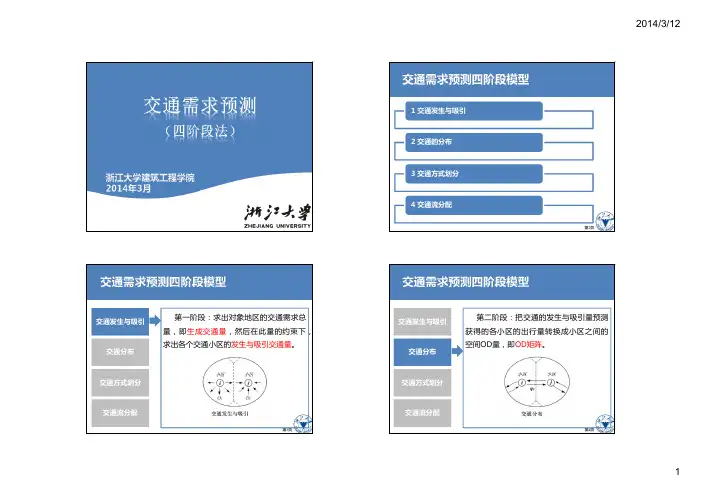

(1) 简述交通需求预测的内容和步骤.现在交通预测中普遍采用的是“四阶段模式”,即交通生成、交通分布、交通方式、交通分配四步骤的交通预测程序。

(1)交通生成预测交通生成预测包括出行产生预测和出行吸引预测。

因为两者的影响因素不同,前者以住户的社会经济特性为主,后者以土地使用的型态为主,故须将出行产生和出行吸引分别进行预测,以求其精确,也利于下一阶段出行分布的工作。

(2)交通分布预测交通分布预测是要找出各交通分区之间的出行交换量,即要得出由交通生成预测的各出行端交通量与区间出行交换量的关系问题。

(3)交通方式划分预测交通方式划分即交通工具分配与选择,就是指人出行次数在不同的交通方式之间进行划分,这主要是对客运交通而言的,对货运交通规划目前无需进行这一步程序,这是因为城市市内货运交通一般只有卡车交通一种,毋须进行方式预测。

(4)交通分配预测在掌握了各分区的出行产生、出行吸引,以及出行分布情况后,即知道了各分区之间有多少出行交换量后,就可着手进行交通分配。

交通分配就是已知各分区之间的出行交换量,具体地确定它们所选用的路线、所使用的道路的方法,也就是对城市各条道路所分担的交通量进行预测。

(2) 简述城市交通规划包含的主要内容。

答:城市交通规划是指为城市居民的交通行为提供合适的交通设施,改善以致优化城市交通条件,并创造良好的城市环境,城市交通规划是城市规划的一个主要内容。

城市交通规划通过对城市交通需求量发展的预测,为较长时间内城市的各项用的、交通设施、交通项目的建设与发展提供综合布局与统筹规划,并进行综合评价,它是解决城市交通问题的有效措施之一。

一般包含以下工作:①总体设计(工作机构、责任分工、总体设计、目标设计);②交通调查(社会经济调查、交通设施调查、居民出行调查、汽车货运调查、公交运行调查);③交通需求预测(社会经济发展预测、居民就业就学预测、居民出行分布预测、客运交通需求预测、货运交通需求预测);④方案制定(近期交通治理、中长期道路网规划、公共客运系统规划、静态交通规划、远期交通发展规划);⑤方案评价(网络总体性能评价、交通质量评价、经济效益评价、交通环境评价);⑥信息反馈与方案调整(交通网络结构调整、交通方式结构调整、土地利用调整、交叉口等级及规模调整)。

四阶段法的局限性及未来的发展趋势摘要:在交通需求预测中,经典的四阶段法广泛应用于实际之中并被大家所认可。

但随着社会经济的不断发展,四阶段法的局限性也显现无疑。

非集计模型具有很多集计模型无法比拟的优点,开始引起人们的关注并发展起来。

可以预见,随着对非集计模型研究的深入,该模型将在包括交通在内的许多领域得到更广泛的应用。

关键词:交通需求预测四阶段局限未来发展正文:四阶段法的局限性四阶段法以居民出行调查(person trip survey)为基础,由发生/吸引交通量(trip generation/attraction)、分布交通量(trip distribution)、交通方式划分(modal split)以及交通量分配(traffic assignment)四个基本阶段组成。

在交通需求预测四个阶段的基础之上,各个阶段又都有具体的理论和相应的模型,其中较具代表性的研究有Fratar法、Furness法、最大熵法、最短路径探索法以及交通网络均衡理论等。

进入20世纪70年代,这些理论日益趋于成熟。

然而,随着上述理论和方法的广泛应用,四阶段预测法自身的问题日益显露出来,其中较为突出的问题为对交通方式划分方法存在争议,预测过程数据量大、耗时长,交通服务水平变量不协调,小区划分主观性大等。

1.1交通方式划分存在很大争议交通方式的划分方法一般是在求出分布交通量(OD交通量) ( :出行的发生, 吸引点)后,再求出各种交通方式的小区间交通量 m(m:交通方式).在实际的交通规划中,人们根据已有的数据建立了时间差、时间比等交通方式划分曲线,并且假设未来交通方式的划分仍然保持不变,从而根据这些曲线来进行交通方式划分。

相比于四阶段法中的其他三个阶段.由于这些曲线整体缺乏可靠的理论依据,而且“交通方式划分保持不变”这一假设也不符合客观规律.因而遭到质疑和争议。

1.2 预测过程数据量大、耗时长一般地,为了更好地进行交通需求预测,四阶段法需要有初始的OD表(Origin—Destination Table)。

第一章:1.交通规划概念:所谓交通规划,是指根据特定交通系统的现状与特征,用科学的方法预测交通系统交通需求的发展趋势及交通需求发展对交通系统交通供给的要求,确定特定时期交通供给的建设任务、建设规模及交通系统的管理模式、控制方法,以达到交通系统交通需求与交通供给之间的平衡,实现交通系统的安全、畅通、节能、环保的目的。

2.交通规划原则: 1)交通系统建设服务于经济发展原则2)综合运输协调发展原则3)局部服从整体原则4)近期与远期相结合原则5)需要和可能相结合原则6)理论与实践相结合原则3.交通规划指导思想:交通规划的指导思想因交通规划类型、层次不同及规划区域不同而不同,没有统一的标准,应结合当地实际情况制定。

但一般来说,在制定交通规划的指导思想时应考虑以下要求。

1)要有战略高度2)要有全局观点3)体现可持续发展理念4)符合经济发展要求4.交通规划的期限:交通规划一般分近期、中期、远期三个阶段。

(1)近期以距基准年1-5年为宜,最长不超过10年;(2)中期以距基准年5-15年为宜,最长不超过20年;(3)远期距基准年15-30年为宜,最长不超过50年。

第二章:1.交通调查的内容:道路交通规划可分为城市道路交通规划和区域公路交通规划两大类,相应的调查内容有所不同,但具体的调查内容都可以划分为基础资料、交通需求、交通设施、交通现状四大项。

2.交通调查专业术语:(1)出行:出行指人、车、货为完成某一目的(如上班、上学、购物等)从起点到讫点的全过程。

出行“起点”指一次出行的出发点,即o点;出行“讫点”指一次出行的目的地,即D点。

起讫点都在调查区内的出行称为境内出行,起讫点在调查区外的出行称为过境出行。

起讫点在同一交通区的出行叫做区内出行,起讫点分别位于不同的交通区的出行叫做区间出行。

(2)小区形心:指交通区出行端点(发生或吸引)密度分布的重心位置,即交通区交通出行的中心点,不是该交通区的几何中心。

(3)期望线:又称愿望线,为连接各交通区重心间的直线,是交通区之间的最短出行距离,因为反映最短距离而得名,其宽度表示交通区之间出行的次数。

背景交通需求预测常用方法

交通需求预测建模即传统的“四阶段法”---出行产生,出行分布,方式划分,交通分配。

1)建设项目交通需求预测主要包括目标年背景交通量预测和拟

建项目新增交通量预测两方面。

目标年交通量即为背景交通量与拟

建项目新增交通量之和。

2)背景交通量预测基本上采用增长系数法(TransCAD软件结果)。

预测的前提条件无外乎:人口岗位的发展变化、机动车数量的变化、出行总量的预测及出行特征变化的趋势(出行强度、出行距离、出行方式结构比重)。

有了前提条件,加上对基地周围的道路功能的分析、高峰小时系数及大型车比例,就可以用增长率发来预测背景交通

量。

3)项目新增交通量指远期建设项目投入使用后,交通影响范围

内路网所蒸蛋的完全由基地项目产生的交通量。

项目交通量的确定,主要分为两个步骤:a:项目出行量预测(出行产生率法);b:项目出行量分配(圈层外推法)。

4)出行预测方法有两种:一种是有基地的岗位数与每个岗位平

均的出行吸引率来计算;另一种是由基地的建筑面积及其吸引率来

计算。

吸引率一般来源于基地所在城市的吸引点调查数据。

吸引率

包括来客和从业人员的出行人次。

5)不同的土地利用功能所发生的出行特征区别很大,可根据基地内部不同建筑的不同功能类型来进行出行预测。

在预测其出行发生量之后,在依据方式划分比例,求的不同方式的出行量。

6)叠加交通量为背景交通量和新增交通量之和。

2021自考《交通工程学》练习题及答案:简答题(1)四、简答题 1.交通需求预测的四阶段法包罗哪四个阶段,各阶段的主要工作是什么?交通规划的四阶段模型:交通生成预测;交通分布预测;交通方式划分预测;交通分配预测。

各阶段的工作:交通生成预测阶段确定规划对象区域的生成交通量及各交通小区的发生交通量和吸引交通量;交通分布预测阶段确定各规划特征年份的OD矩阵;交通方式划分预测阶段确定各种不同交通方式的分担率大小并计算分担交通量;交通分配预测阶段确定规划特征年份各路段以及各交叉口的流量流向。

2.机动车在泊车场地有哪些停放方式,说明各种停放方式的特点。

机动车停放方式包罗:平行式,垂直式和斜列式。

平行式是指车辆平行于通道标的目的停放;垂直式是指车辆垂直于通道标的目的停放;斜列式是指车辆与通道成一夹角停放,夹角一般为30°、45°和60°三种。

平行式较便利车辆进出,适应性强,但停放车辆少;垂直式用地紧凑,进出可以从各个标的目的,但车辆进出受到必然限制,较容易发生碰撞变乱;斜列式可使车辆进出迅速,但用地不经济。

3.人工测定地点车速时要注意哪些问题。

人工测定地点车速时,只有选定的路段不长,且车辆可以匀速通过该路段时,所测得的平均速度才可以作为该路段内任一断面处的地点车速;为使测量记录便利、迅速,事先应制好记录表格;为提高测量精度,所选路段不能过短,一般以车辆通过时间2-3秒为宜。

4.简述影响道路通行能力的主要因素。

①道路条件:如道路的几何尺寸、交通设施、车道数、侧向净空、平面线形、纵断面线形等;②交通条件:主要指车种构成,车道流量,交通量在不同车道或不同标的目的上的分布;③管制条件:主要指道路管制设施类型、办理体制、交通信号、标记的配置等;④其它条件:如气候、地形、心理影响等因素。

5.设置交通信号灯的依据有哪些?①可按照道路交通量大小来考虑,低于某一最小流量则可不设信号灯;②可按照主次干道交通流量大小来考虑,若次干道流量过小可考虑不设信号灯;③可按照最小行人交通量来考虑,即只有行人过街流量超过某一数值才考虑设置;④学校区域,因考虑学生过街需求,可考虑设置信号灯;⑤若设置信号灯,有利于减少交通变乱,则可考虑设置;⑥因①、②、③项均是按照交通量来考虑的,因此可按照它们作综合考虑。

交通规划四阶段法模型TransCAD核心--交通规划模型TransCAD以交通规划“四阶段法”为基础,提供了完善的交通规划模型算法。

其中包括需求预测模型、公交模型、OD矩阵推算、路径模型、路网分析模型、物流模型等。

1(“四阶段法”交通规划模型? 出行产生/吸引模型交叉分类法:交叉分类法是根据一定的社会经济特点将一个城区的人口划分为若干类型。

然后,经验地估计每种类型的家庭或出行者的平均出行率,由此产生的出行率表,可用于预测该研究区的出行产生量。

回归分析模型:普遍采用两种回归分析模型。

第一种,使用以交通小区为标准的集计数据,将每个家庭的平均出行量作为因变量,小区特征属性的平均值作为说明变量(自变量)。

第二种,使用以单个的家庭或出行者为标准的非集计数据,以每个家庭或出行者的出行量作为因变量,家庭和出行者的特征属性作为说明变量(自变量)。

离散选择法: 离散选择法是使用非集计的家庭或单个出行者的数据估算它们的出行概率。

再将所得的结论集计起来即为预测的出行产生量。

? 产生/吸引平衡模型保持出行产生量不变:保持出行产生量不变,调整出行吸引量,使得吸引总量与产生总量相等。

保持出行吸引量不变:保持出行吸引量不变,调整出行产生量,使出行产生总量与吸引总量相等。

用户指定出行总量系数:同时调整出行产生量和出行吸引量,使产生量和吸引量之和等于出行总量乘以用户给定系数之积。

用户指定的出行总量:同时调整出行产生量和吸引量,使产生量和吸引量之和等于用户给定的值。

? 出行分布模型1增长系数法:是通过对现有的矩阵乘以系数实现的(增长系数由未来的出行产生量除以出行现状的产生量计算得出的)。

在无法获悉路网交通小区间距离、出行时间或综合费用等信息时,常常使用该方法。

——常增长系数法——出行产生受约束的增长系数法——出行吸引受约束的增长系数法——全约束增长系数(Fratar福来特法 )重力模型:主要的原理——两个地区之间的空间交流量与出行产生量/吸引量的乘积成正比,与两地之间的交通阻抗成反比。

一、交通生成模型交通出行生成模型是用于预测一个交通小区每天或每一高峰时段所生成的交通出行量。

交通生成预测是在研究城市未来社会经济发展规模、人口规模和土地利用情况的基础上,预测划分的各个交通小区可能产生或吸引的交通总量。

即0D 矩阵中行和列交通生成模型分为交通产生模型及交通吸引模型两个部分,常用的模型包括增长率模型、回归分析模型、类型分析模型等。

增长率模型该模型的基本思想是:从OD调查中,可以得出单位用地面积、单位人口或单位经济指标等参数的交通产生、吸引量,如果假定其交通量是稳定的,则根据未来各交通区的用地面积、人口数量或经济指标等参数进行交通生成预测。

回归分析模型该模型的基本思想是:假定未来年的交通生产量与各因素(自变量)的关系与当前年相同。

根据调查资料,建立交通产生或吸引与其主要影响因素之间的回归方程,利用所建立的回归方程进行交通生成预测。

类型分析模型该模型的基本思想是:以家庭为分析单位,根据对出行起决定作用的一些因素将整个对象区域的家庭划分成若干类型。

以基于同一类型的家庭出行因素相同、各家庭的出行次数基本相同、各类家庭当前年的出行率一直到未来年都不变的假设,确定未来年各类家庭的出行率和各交通小区中家庭数目,进行交通生成预测。

二、交通分布模型交通出行分布模型预测从每一个出行发生的交通小区i到每一个出行吸引的交通小区j的出行交通流q,,推求各个交通小区间的交通分布量,构成一个分布矩阵。

出行分布模型的种类较多,如增长系数模型、重力模型、机会模型等,其中重力模型使用最为普遍该模型的基本思想是:假定交通分布的模式在当前年和未来年变化不大,能够用某一增长系数对未来年的交通分布状况进行预测。

增长系数模型是一种比较简单的分布模型,包括平均增长率模型、Detroit模型及Frator模型等。

重力模型的基本思想是:交通,I\区i到交通小区j的交通分布量与交通小区i的交通产生量、交通小区j的交通吸引量成正比,与交通小区i和j之间的交通阻抗系数参数(如两区之间交通的距离、时间或费用等)成反比。