三年级语文上册第二单元4古诗三首赠刘景文

- 格式:ppt

- 大小:6.37 MB

- 文档页数:9

三年级上4古诗三首《赠刘景文》《三年级上 4 古诗三首〈赠刘景文〉》在三年级上册的语文课本中,有一首名为《赠刘景文》的古诗,它是宋代诗人苏轼的作品。

这首诗以简洁而深刻的语言,传递出了诗人对友人的鼓励与祝福,也蕴含着对人生的思考和感悟。

“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

”诗的前两句描绘了深秋的景象。

荷花已经凋谢,荷叶也枯萎了,再也没有了能够遮风挡雨的荷叶。

菊花虽然也开始凋零,但枝干却依然在寒霜中挺立着,展现出不屈的姿态。

这里通过对荷花和菊花的描写,既点明了季节的特点,又为后文的抒情埋下了伏笔。

我们可以想象,在萧瑟的秋风中,池塘里的荷花失去了往日的娇艳,荷叶也变得破败不堪。

而菊花虽然也渐渐残败,但它那坚韧的枝干却仿佛在告诉人们,它不会轻易被寒冷所打败。

这种景象,让人感受到了时光的无情和生命的脆弱,但同时也能看到生命中那一丝坚韧和不屈。

“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

”在后两句中,诗人笔锋一转,对友人刘景文说道:一年中最好的景致你一定要记住,那就是在橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初的时节。

这看似是在描绘秋天的丰收景象,实则是在鼓励友人。

苏轼告诉刘景文,虽然此刻可能处于人生的低谷,就像荷花凋零、菊花残败,但仍然有像橙橘成熟这样美好的事物存在。

人生也总会有转机和希望,不必因为眼前的困境而灰心丧气。

苏轼写这首诗的时候,自己的人生也并非一帆风顺。

然而,他却能以积极乐观的心态去看待生活中的挫折和困难,并把这种精神传递给友人。

这种豁达和对生活的热爱,在诗中体现得淋漓尽致。

对于三年级的小朋友们来说,理解这首诗可能会有一定的难度。

但通过老师的讲解和引导,他们能够初步感受到古诗的魅力。

在学习这首诗时,老师可以先让同学们观察秋天的景色,说一说自己眼中的秋天是什么样子的。

然后再引入古诗,让同学们对照着诗句,去想象诗中所描绘的画面。

比如,可以让同学们想象一下没有了荷叶的池塘是什么样子的,菊花在寒霜中挺立的姿态又是怎样的。

通过这样的方式,能够帮助同学们更好地理解诗句的意思。

《赠刘景文》说课稿一、说教材:1。

教材分析:《赠刘景文》的大意是:荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年最好的景致你要记住,那就是橙子金黄、橘子青绿的时节.这首古诗是写秋末的景色,第一句以荷败、菊残,写出了秋末的特征。

接下来诗人以橙子的金黄与橘子的青绿,把深秋的景色点缀得色彩鲜明而富有生气。

诗人在此一反悲秋的调子,突出了秋天是收获的季节。

“擎雨盖"指荷叶。

第二行诗赞颂了菊花的残枝有傲霜凌寒的气概。

2.教学目标:(1)知识与技能目标①学会本课生字,重点理解诗句中“擎、残、犹”的意思。

了解诗句的含义。

②能正确、流利、有感情地朗读古诗和背诵古诗。

③通过对诗句的诵读感悟,培养学生丰富的想象力和语言表达能力。

体会诗中描绘的浓浓秋色,感受诗歌美的意境和深刻的哲理(2)过程与方法目标《赠刘景文》是学生理解较难的一首诗,因此,应重视教会学生如何学习,既培养能力,又为以后学习古诗的教学打下基础。

所以本课打算在教师的引导下,通过“欣赏意境”的训练和通过词义理解到理解全句、全篇,来帮助学生领悟、感受全文。

(3)情感与价值目标①通过理解与朗读去感受浓浓的秋色,激发学生对大自然的热爱。

②通过学习课文,唤起学生面对生活要乐观向上,不泄气,珍惜现在的大好时光.3。

教学重、难点:①通过“欣赏意境"的训练和利用画面再现,从词义理解到理解全句、全篇,来帮助学生领悟、感受全文。

②通过对诗句的诵读感悟,培养学生丰富的想象力和语言表达能力.体会诗中描绘的浓浓秋色,感受诗歌美的意境和深刻的哲理.二、说设计理念培养学生自主阅读,感悟诗理的能力,避免逐字逐句的讲析。

本课侧重从搜集整理资料、潜心品析吟诵、想像讨论交流等方面提高学生的语文素养。

让学生在读诗的过程中,自由地、充分地与文本进行对话。

三、说教法、学法:1。

谈话激趣,营造气氛。

三年级的学生已经掌握了一定数量的古诗,在课始让学生诵读有关秋天的古诗,不仅达到调动以往的学习经验,巩固所学知识的目的,同时为学习本课作了铺垫,营造好气氛.2.掌握方法,主动学习。

三年级古诗赠刘景文的原文全文、翻译意思译文、注释释义解释及赏析讲解分析《赠刘景文》是人教部编版三年级语文上册《古诗三首》中的一首古诗,由宋代诗人苏轼所著。

以下是《赠刘景文》的原文、翻译译文、词语注释、作者简介及赏析,供大家参考学习。

【原文】赠刘景文宋·苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

【翻译译文】荷花凋谢连那擎雨的荷叶也枯萎了,只有那开败了菊花的花枝还傲寒斗霜。

一年中最好的景致你一定要记住,最美景是在秋末初冬橙黄桔绿的时节啊。

【词语注释】1.刘景文:刘季孙,字景文,工,时任两浙兵马都监,驻杭州。

苏轼视他为国士,曾上表推荐,并以诗歌唱酬往来。

2.荷尽:荷花枯萎,残败凋谢。

3.擎:举,向上托。

4.雨盖:旧称雨伞,诗中比喻荷叶舒展的样子。

5.菊残:菊花凋谢。

6.犹:仍然。

7.傲霜:不怕霜动寒冷,坚强不屈。

8.君:原指古代君王,后泛指对男子的敬称,您。

9.须记:一定要记住。

正是:一作“最是”。

10.橙黄橘绿时:指橙子发黄、橘子将黄犹绿的时候,指农历秋末冬初。

【作者简介】苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,号“东坡居士”,世称“苏东坡”。

汉族,眉州人。

北宋诗人、词人,宋代文学家,是豪放派词人的主要代表之一,“唐宋八大家”之一。

在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。

其文汪洋恣肆,明白畅达,其诗题材广泛,内容丰富,现存诗3900余首。

代表作品有《水调歌头·中秋》、《赤壁赋》、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、《记承天寺夜游》等。

【赏析】这首诗是诗人写赠给好友刘景文的。

诗的前两句写景,抓住“荷尽”、“菊残”描绘出秋末冬初的萧瑟景象。

“已无”与“犹有”形成强烈对比,突出菊花傲霜斗寒的形象。

后两句议景,揭示赠诗的目的。

说明冬景虽然萧瑟冷落,但也有硕果累累、成熟丰收的一面,而这一点恰恰是其他季节无法相比的。

诗人这样写,是用来比喻人到壮年,虽已青春流逝,但也是人生成熟、大有作为的黄金阶段,勉励朋友珍惜这大好时光,乐观向上、努力不懈,切不要意志消沉、妄自菲薄。

4 古诗三首《山行》《赠刘景文》《夜书所见》一、教材分析本课3首古诗描绘的都是秋天的景色。

《山行》是唐代诗人杜牧的一首七言绝句,是千古传通的佳作。

前两句写出了诗人所看到的山中景致,后两句写出了诗人停车欣赏的原因,这枫林晚景使他流连忘返,舍不得离去,并从中悟得了“霜叶红于二月花”这样富有理趣的警句。

《赠刘景文》是宋代诗人苏轼的一首七言绝句,是送给好友刘景文的励诗。

诗人一反常情,以“黄橘绿”写出了秋天硕果累累的丰收景象,显露了勃物生机,给人以昂扬之感,也给了好友刘景文以勉励。

《夜书所见》是宋代诗人叶绍的一首七言绝句。

前两句写尽了深秋的表清,后两句写由深秋夜晚的灯火想到的生活场景,这勾起了诗人对家乡的追忆、留恋,更显客居他乡的孤寂无奈。

二、教学目标1.会认“径、斜”等11个字,会写“寒、径”等13个字,正确认读多音字“挑”。

2.通过看注释,查字典,联系学过的古诗、成语,根据上下文和生活积累推测、判断重要字词的意思,从而完整地理解诗意。

3.能正确、流利、有感情地朗读三首古诗并能背诵,默写《山行》。

三、教学重点1.理解诗句,感受文字美,通过诗中所描写的景色,体会作者表达的思想感情。

2.体会诗中的意境,学习借景抒情的方法。

四、教学难点通过看注释,查字典,联系学过的古诗、成语,根据上下文和生活积累推测、判断重要字词的意思,从而完整地理解诗意。

五、教学准备1.布置学生借助注释和插图读课文的预习任务。

2.教师准备课件,以及表现秋天情调的乐曲磁带,便于配乐朗诵。

六、教学过程第一课时一、说话训练,进入秋景同学们,你能以秋天为内容,说一句或几句描写秋天景色的句子吗?(生说话练习)二、故事导入,揭示课题:介绍杜牧、岳麓山1.下面请同学们先听一则故事,然后猜猜他是谁?(课件:简介杜牧)故事发生在距今1150多年前,就是唐朝时期,有一位文学家,他从小就有报效祖国的远大志向,所以他刻苦学习,认真创作,25岁就考上了进士。

他的诗立意新奇,优美隽永,骨气雄劲,在当时文坛别具一格。

赠刘景文部编版三年级语文上册第四课《古诗三首》课文原文、知识点及教案5篇《赠刘景文》是北宋文学家苏轼创作的一首七言绝句。

这首诗词抒发了作者的广阔胸襟和对同处窘境中友人的劝勉和支持,托物言志,意境高远。

这里是人美心善的小编首席帮大家整编的5篇赠刘景文的相关范文,希望可以帮助到有需要的朋友。

小学二年级语文《赠刘景文》教案篇一教学目标:1、理解诗句的意思,体会诗中的含义。

2、体会诗人的写作动机,感受秋天的美丽,懂得生活总有其美好的一面,我们要积极地去面对。

3、欣赏情意丰富的古诗,能正确地朗读、背诵课文。

教学流程:一、回忆导入,明确主题1、同学们,四季更迭,秋天已然悄悄地来到我们跟前。

关于“秋天”,我们以前学过不少课文,你还记得吗?(学生背诵相关片断)2、总结自己对秋天的经验。

按句式说话:“在我的印象中,秋天_________________。

”3、在古代大诗人苏轼的心目中,秋天又是怎样的呢?让我们一起来学习古诗《赠刘景文》。

二、初读古诗,感知诗意1、配乐范读,想象画面。

2、读准、读通诗句。

思考讨论:诗中写出哪些景物?3、通读全诗,注意读出诗的节奏。

三、赏析诗句,把握诗蕴1、夏日荷花是什么样子的?(当学生说不清时,可引导背诵已学课文《荷花》片断,板画“荷叶”理解“擎雨盖。

)到了秋末,荷花又变成什么样了?(出示“荷尽”图,理解“尽”。

)2、秋天的'菊花在枯萎时与夏日的荷花有什么不同?(出示“菊残”图,理解“傲霜枝”)3、比较两图,读前两行诗。

你体会到了什么?4、“菊残犹有傲霜枝”,菊花的精神,令诗人对秋天平添了一分敬畏,而秋天的果实更以她沉甸甸的收获,令诗人对秋天偏爱有加。

(出示诗句:一年好景君须记,是橙黄橘绿时)读诗句,想想秋天除了“橙”和“橘”,还有哪些果实也成熟了?(学生说不出时,可引导背诵《秋游景山》片断“这里的果树果实累累。

……”)再读诗句,说说从这句诗中你读懂了什么?四、诵读全诗,体味诗情1、学生自由吟诵,配乐朗读、背诵。

部编版语文三年级上册第二单元4《古诗三首》《赠刘景文》教学备课资料一、《赠刘景文》教学朗读指导:荷尽/已无//擎雨/盖,读此句时要语调平直舒缓,声音稍低,表现冬景的萧瑟凄清。

“已无”要适度强调,与下句的“犹有”形成对比。

菊残/犹有//傲霜/枝。

这一句的声音稍高,注意强调“犹有”。

重读“傲霜”,表现出菊花高傲不屈的精神。

一年/好景//君须/记,语调高亢、热烈,重读“好”和“须”,表现出殷勤嘱咐、热烈期望的意思。

最是/橙黄//橘绿/时。

重读“最”和“橙黄橘绿”,读“橙黄橘绿”时速度要慢,四个字之间要保持一定的间歇,留下让人回旋想像的余地,表现对成熟丰收的冬天的赞美之情。

二、苏轼简介苏轼是中国北宋文学家、书画家。

字子瞻,号东坡居士。

宋代眉州(今四川省眉山市)人。

父苏洵、弟苏辙都是著名古文学家,世称“三苏”。

嘉祐进士,任凤翔府签判,主张改革弊政。

神宗时反对变法,但在密州、徐州任上抗洪灭蝗,赈贫救孤、颇多政绩。

后以“谤讪朝廷”贬黄州。

哲宗时任翰林学士,出知杭、颍、扬、定四州。

徽宗初遇赦召还。

诗、词和散文都代表北宋文学最高成就。

苏轼的诗大都抒写仕途坎坷的感慨,也有反映民生疾苦、揭露现实黑暗之作。

诗风豪迈清新,尤长于比喻。

与黄庭坚并称“苏黄”。

苏轼的词题材广泛,记游、怀古、赠答、送别、说理无不入词,对严格的音律束缚也有所突破,促进了词的发展。

名作有《念奴娇》、《水调歌头》、等,开豪放词派的先河,与辛弃疾并称“苏辛”。

苏轼散文中议论文汪洋恣肆,记叙文结构谨严,明白条畅,如《石钟山记》、《放鹤亭记》等与《赤壁赋》、《后赤壁赋》同为传诵名篇。

与欧阳修并称“欧苏”,是“[唐宋]古文八大家”之一。

文学思想强调“有为而作”,崇尚自然,摆脱束缚,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

致力提拔后进,黄庭坚、秦观等均出其门下。

苏轼还擅长行、楷书,与黄庭坚、米芾[fu2]、蔡襄并称“宋四家”。

他曾遍学晋、唐、[五代]名家,得力于王僧虔、李邕、徐浩、颜真卿、杨凝式,而自成一家。

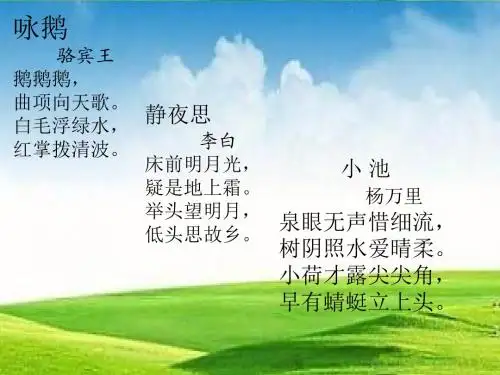

三年级语文上册第二单元第四课《古诗三首》古诗三首:山行[唐]杜牧远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

赠刘景文[宋]苏轼荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝。

一年好景君须记,最是橙黄橘绿时。

夜书所见[宋]叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

【译文】《山行》远远地沿着弯弯斜斜的石头小路上山,白云飘荡的地方隐隐约约有几户人家。

因为喜爱枫林傍晚的景色,我把车儿停下坐着仔细观赏,霜染的枫叶红艳美丽,胜过二月的鲜花。

《赠刘文》荷花开尽后,枯败的茎秆无力举起荷叶遮风挡雨;菊花枯萎了,但那斗风傲霜的茎秆依然挺拔。

一年中的好景你必须记住,最美的就是初冬橙黄橘绿的时节啊!《夜书所见》瑟瑟的秋风吹动梧桐树叶,送来阵阵寒意,江上秋风吹来不禁思念起自己的家乡。

忽然看到远处篱笆下的一点灯火,料想是孩子们在捉蟋蟀。

【赏析】《山行》这首诗描写和赞美了深秋时节山林中美丽的景色。

首句写山路曲折,“斜”照应“远”表现山势高而缓。

次句写远处风光,“生”字表现白云升腾、缭绕和飘浮的种种动态。

第三句写观赏枫林,“晚”字说明时已傍晚、流连忘返、停车甚久等多层意思。

结句写枫叶色彩,用“红于”而不用“红如”,表明枫叶更能经得起风霜考验,是春花所不能比拟的。

《赠刘景文》这首诗是元祐五年诗人在杭州任知州时赠给好友的勉励诗,把写景、咏物、赞人融于一体,借初冬富有生意的橘树赞美了友人的品格。

前两句抓住“荷尽”“菊残”描绘出秋末冬初的萧瑟景象,“已无”与“犹有”形成强烈对比,写出了两种花的不同形象。

后两句揭示赠诗的目的,“橙黄橘绿”表现橘树“自有岁寒心”的坚贞节操,比喻人到壮年成熟有为,勉励友人要珍惜大好时光努力不懈。

《夜书所见》这首诗是南宋诗人叶绍翁所作的七言古诗。

诗一二两句写景,借落叶飘飞、秋风瑟瑟、寒气袭人烘托游子漂泊流浪、孤单寂寞的凄凉之感。

三四两句写儿童夜捉蟋蟀,兴致高昂,巧妙地反衬悲情,更显客居他乡的孤寂无奈。

三年级上册语文 4 古诗三首《山行》《赠刘景文》《夜书所见》教案设计第一课时一、教学目标1. 知识与技能目标学生能够正确、流利、有感情地朗读《山行》这首诗,背诵全诗。

能理解诗句的意思,说出诗中描绘的景象。

2. 过程与方法目标通过反复诵读,感受古诗的韵律美。

借助注释、插图等资料,理解诗句含义,培养自主学习和合作探究能力。

3. 情感态度与价值观目标体会诗人对深秋山林景色的喜爱之情,激发学生对大自然的热爱。

二、教学重难点1. 教学重点理解诗句“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”的含义,体会诗人对枫林景色的喜爱。

正确、流利、有感情地朗读并背诵古诗。

2. 教学难点感受古诗意境,体会诗人的情感。

理解诗人为什么会觉得霜叶比二月花还要红,这种对比手法的精妙之处。

三、教学过程(一)导入新课1. 谈话导入同学们,秋天是一个五彩斑斓的季节,不同的人对秋天有着不同的感受。

今天,我们要走进唐代诗人杜牧笔下的秋天,去领略那别具一格的秋景。

(板书课题:山行)2. 了解诗人杜牧(1)让学生交流课前收集的关于杜牧的资料。

(2)教师补充:杜牧,唐代杰出的诗人、散文家,他的诗以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,与李商隐并称“小李杜”。

(二)初读古诗,读准字音1. 学生自由朗读古诗,要求读准字音,读通诗句。

2. 教师范读,学生注意听准字音和节奏。

强调容易读错的字,如“径(jìng)”“斜(xiá)”。

3. 学生再次朗读,同桌互相检查。

(三)研读古诗,理解诗意1. 借助注释,理解词语山行:在山中行走。

远上:登上远处的。

寒山:深秋季节的山。

石径:石子的小路。

斜:为倾斜的意思。

白云生处:白云升腾、缭绕和飘浮种种动态,也说明山很高。

坐:因为。

霜叶:被霜打过的枫叶。

2. 理解诗句大意引导学生逐句理解诗意。

首句“远上寒山石径斜”,意思是沿着弯弯曲曲的小路上山,在那生出白云的地方居然还有几户人家。

教师可以结合简笔画,画出一条蜿蜒的小路通向高山,山上有几处房屋被白云缭绕,帮助学生理解。