土地管理学地籍管理

- 格式:pptx

- 大小:307.62 KB

- 文档页数:72

1.土地管理:国家在一定的环境条件下,综合运用行政、经济、法律、技术方法,为提高土地利用生态、经济、社会效益,维护在社会中占统治地位的土地所有制,调整土地关系,监督土地利用,而进行的计划、组织、控制等综合性活动。

2.相对封闭原理:在任何一个系统内,管理手段必须构成一个封闭的循环回路,才能形成有效的管理活动。

3.地籍:指记载土地的位置、界址、数量、质量、权属和用途(地类)等基本情况的薄册(含图)。

4.地籍管理:国家为获得地籍信息,科学管理土地而采取的以土地调查(含测量)、土地分等定级、估价、土地登记、土地统计、地籍档案为主要内容的综合措施。

5.土地调查:指对土地的地类、位置、面积、分布等自然属性和土地权属等社会属性及其变化情况以及基本农田状况进行的调查、检测、统计、分析的活动。

6.基本农田:指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占用的耕地。

7.土地登记:国家依照法定程序将土地的权属关系(所有权、使用权和他项权利)、用途、面积、使用条件、等级、价值等情况记录于专门的薄册,以确定土地权属,加强政府对土地的有效管理,保护权利人对土地的合法权益的一项重要的法律制度。

8.土地统计:利用数字、图表及文字资料,对土地数量、质量、分布、权属和利用状况及其动态变化,进行全面、系统的记载、整理和分析的一项管理措施。

9.地籍档案:国家和地方各级土地管理部门及其事业单位在地籍工作中直接形成的,对国家、社会和土地管理工作有保存价值的,反映地籍工作和土地状况的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。

10.土地制度:是一定社会制度下土地关系的总和,是关于土地这一基本生产资料的所有、使用的制度。

11.土地产权:指有关土地财产的一切权利的总和。

12.土地所有权:是土地所有制的核心,是土地所有制的法律表现形式。

或者说,是土地所有者所拥有的、受到国家法律保护和限制的排他性的专有权利。

13.土地使用权:是指实用土地的单位和个人在法律所允许的范围内对依法交由其使用的国有土地和农民集体所有土地的占有、使用、收益以及依法部分处分的权利。

试题(A)一、名词解释:(每小题5分,共20分。

)土地管理:土地管理又称地政管理。

它是指一个国家运用法律和行政的手腕对土地财产制度和土地资源的合理利用实施的各类管理办法的总称。

地籍:是区域内反映土地的位置、数量、质量、权属和用途等大体状况的簿册。

也称土地广籍。

土地市场:是指土地及其地上建筑物和其他附着物作为商品进行互换的总和。

土地用途管制:指国家为保证土地资源的合理利用、经济、社会和环境的协调发展、通过编制土地利用整体计划,划定土地用途区,肯定土地利用限制条件,土地所有者和利用者必需严格依照国家肯定的用途利用土地的制度。

二、填空题:(每空1分,共10分。

)1、土地的资源特性,是土地能成为资产的主要原因。

2、城市建设用地开发,利用的是土地的土地空间承载功能。

3、产生土地报酬递减原理的主要原因是土地容量。

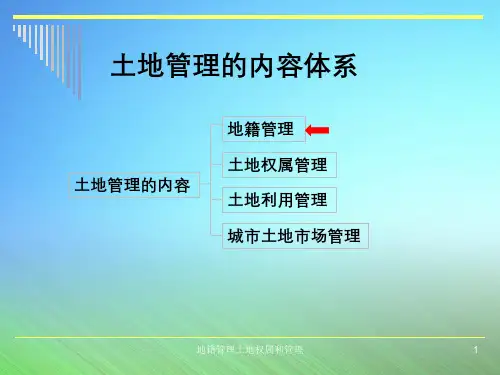

4、在土地管理系统中,地籍管理是基础,土地权属管理和市场管理是核心,土地利用管理是目的。

5、地籍调查的大体单元是宗地,土地利用现状调查的大体单元是县。

6、土地利用权转让与出租的主要区别是所有权是不是转移。

7、我国东部沿海地域的土地管理应着重于土地利用再生产和再开发及防治土地污染。

三、简述题:(每小题10分,共30分)1、结合土地资源的特点,及与人口、环境、可持续发展的关系,阐明土地资源管理的重要性。

答:土地资源特性包括:客观性、生产性、面积有限性、位置固定性、地域分异性、可持续发展性、多功能性;(1)土地与人口土地以其养育功能为人类提供食物和生存、发展、繁衍的环境。

土地生产能力决定着其能养活的人口数量,土地与人口的关系主要表现为土地的人口承载力。

(2)土地与环境土地作为人类环境的一个组成要素,其质量好坏直接关系到环境质量的好坏。

(3)土地与可持续发展土地的功能和土地的人口承载力强调土地为人类服务,可是,人类若是只强调向土地索取,而不重视保护和改善土地,增进经济、社会的可持续性发展,增进土地资源的可持续利用,则土地的功能、土地的人口承载力将与人们的期望愈来愈远。

《地籍管理》考点整理1、地籍——地籍是国家为一定目的,记载土地的权属、界址、数量、质量和用途等基本状况的图簿册。

2、地籍管理——是指为建立为社会服务的地籍,以及研究土地权属状况、自然状况和经济状况而实行的一系列工作措施体系。

3、宗地——是地籍的最小单元,是指土地使用权人权属界线组成的封闭地块,其面积不包括公用的道路、公共绿地、大型市政及公共设施用地等。

4、土地利用现状调查——是指在全国范围内,以县为单位、以图斑为基本单元,按土地利用现状分类,查清各类用地的面积分布、利用和权属状况。

5、土地条件调查——指对土地的土壤、植被、地形、地貌、气候以及水文地质等自然条件和对土地的投入、产出、收益、交通、区位等社会经济条件的调查。

6、地籍调查——是依照有关的法律程序,通过权属调查和地籍测量,查清每一宗土地的权属、界限、面积、用途和位置等情况,形成地籍调查的数据、图件等调查资料,在此基础上进行土地登记和土地统计。

7、土地登记——是国家依照法定程序将土地的权属关系、用途、面积使用条件、等级、价值等情况记录与专门的簿册,以确定土地权属加强政府对土地的有效管理,保护权利人对土地的合法权益的一项重要法律制度。

8、土地他项权利——是在土地所有权和土地使用权以外依法律、合同或者其他合法行为设定的土地权利。

9、土地统计——是社会经济统计和重要内容,是以数据、图形为主要形式,对土地资源的数量、质量、分布、权属、利用状况及动态变化等进行的调查、整理、分析和预测的全过程。

10、地籍档案——凡是在地籍管理活动中直接形成的,具有保存、考查价值的文字、图表、磁盘、磁带、光盘等不同形式的历史记录均称之为地籍档案。

11、地籍管理的任务和原则(1)任务:①为建立完善的土地租赁制度提供科学依据;②通过通过土地登记和土地定级估价、培育和规范土地市场;③明晰产权,为企业改制,建立现代企业制度,以及巩固农村集体经济推进农村改革服务;④为切实保护耕地、实现耕地总量动态平衡提供信息;⑤为实现土地的科学管理提供保障。

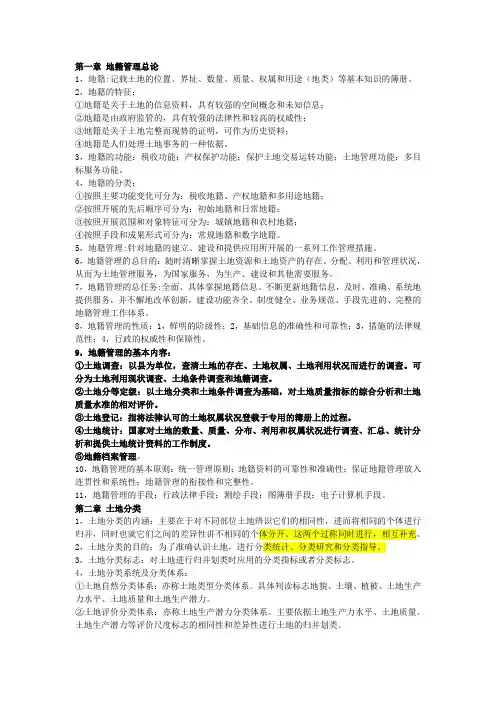

第一章地籍管理总论1,地籍:记载土地的位置、界址、数量、质量、权属和用途(地类)等基本知识的簿册。

2,地籍的特征:①地籍是关于土地的信息资料,具有较强的空间概念和未知信息;②地籍是由政府监管的,具有较强的法律性和较高的权威性;③地籍是关于土地完整而现势的证明,可作为历史资料;④地籍是人们处理土地事务的一种依据。

3,地籍的功能:税收功能;产权保护功能;保护土地交易运转功能;土地管理功能;多目标服务功能。

4,地籍的分类:①按照主要功能变化可分为:税收地籍、产权地籍和多用途地籍;②按照开展的先后顺序可分为:初始地籍和日常地籍;③按照开展范围和对象特征可分为:城镇地籍和农村地籍;④按照手段和成果形式可分为:常规地籍和数字地籍。

5,地籍管理:针对地籍的建立、建设和提供应用所开展的一系列工作管理措施。

6,地籍管理的总目的:随时清晰掌握土地资源和土地资产的存在、分配、利用和管理状况,从而为土地管理服务,为国家服务,为生产、建设和其他需要服务。

7,地籍管理的总任务:全面、具体掌握地籍信息、不断更新地籍信息,及时、准确、系统地提供服务,并不懈地改革创新,建设功能齐全、制度健全、业务规范、手段先进的、完整的地籍管理工作体系。

8,地籍管理的性质:1,鲜明的阶级性;2,基础信息的准确性和可靠性;3,措施的法律规范性;4,行政的权威性和保障性。

9,地籍管理的基本内容:①土地调查:以县为单位,查清土地的存在、土地权属、土地利用状况而进行的调查。

可分为土地利用现状调查、土地条件调查和地籍调查。

②土地分等定级:以土地分类和土地条件调查为基础,对土地质量指标的综合分析和土地质量水准的相对评价。

③土地登记:指将法律认可的土地权属状况登载于专用的簿册上的过程。

④土地统计:国家对土地的数量、质量、分布、利用和权属状况进行调查、汇总、统计分析和提供土地统计资料的工作制度。

⑤地籍档案管理。

10,地籍管理的基本原则:统一管理原则;地籍资料的可靠性和准确性;保证地籍管理放入连贯性和系统性;地籍管理的衔接性和完整性。

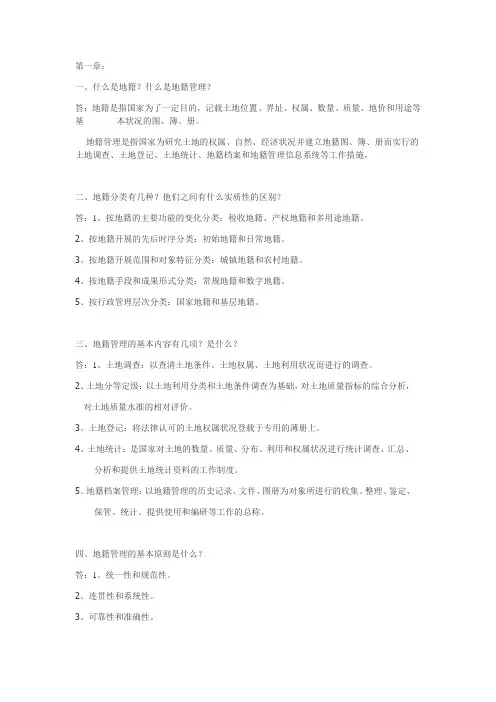

第一章:一、什么是地籍?什么是地籍管理?答:地籍是指国家为了一定目的,记载土地位置、界址、权属、数量、质量、地价和用途等基本状况的图、簿、册。

地籍管理是指国家为研究土地的权属、自然、经济状况并建立地籍图、簿、册而实行的土地调查、土地登记、土地统计、地籍档案和地籍管理信息系统等工作措施。

二、地籍分类有几种?他们之间有什么实质性的区别?答:1、按地籍的主要功能的变化分类:税收地籍、产权地籍和多用途地籍。

2、按地籍开展的先后时序分类:初始地籍和日常地籍。

3、按地籍开展范围和对象特征分类:城镇地籍和农村地籍。

4、按地籍手段和成果形式分类:常规地籍和数字地籍。

5、按行政管理层次分类:国家地籍和基层地籍。

三、地籍管理的基本内容有几项?是什么?答:1、土地调查:以查清土地条件、土地权属、土地利用状况而进行的调查。

2、土地分等定级:以土地利用分类和土地条件调查为基础,对土地质量指标的综合分析,对土地质量水准的相对评价。

3、土地登记:将法律认可的土地权属状况登载于专用的薄册上。

4、土地统计:是国家对土地的数量、质量、分布、利用和权属状况进行统计调查、汇总、分析和提供土地统计资料的工作制度。

5、地籍档案管理:以地籍管理的历史记录、文件、图册为对象所进行的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供使用和编研等工作的总称。

四、地籍管理的基本原则是什么?答:1、统一性和规范性。

2、连贯性和系统性。

3、可靠性和准确性。

4、高效性。

第二章、一、在科学研究和实际工作中常见的土地分类体系有哪些?答:1、土地自然分类体系,也称土地类型分类体系。

主要依据土地自然属性的相同性和差异性进行土地的归并划类。

2、土地评价分类体系,也称土地生产潜力分类体系。

主要依据某些评判尺度标志的相同性和差异性进行土地的归并划类。

3、土地利用分类体系。

分类依据通常是土地的综合特性指标。

二、什么是土地分类利用系统?我国现行土地分类系统各自有何特点?答:根据现阶段土地的实际用途、经营特点、利用方式和覆盖特征等要素的异同性进行的土地分类称为土地利用现状分类。

地籍管理的概念

地籍管理是指对土地进行统一、科学、规范的管理,包括土地的测量、划分、登记、调查、评估等方面。

地籍管理是现代土地管理的重要组

成部分,是国家行政管理、土地利用和土地资源保护的重要基础。

地籍管理的重要性在于,它为土地资源的科学管理提供了基础数据和

技术支持。

通过对土地的测量、登记和调查,可以建立土地资源基础

数据库和土地利用规划,为各级政府和企业提供科学的决策依据。

同时,地籍管理也能够调节土地资源的合理利用,保护土地环境和资源,维护农民和其他土地权益人的合法权益。

在中国,地籍管理的发展也取得了显著的成就。

2017年,国土资源部发布了《关于深化地籍制度改革的意见》,提出全面实行地籍统一,

实行集约化管理,加强信息化建设等举措,推进地籍改革和现代化地

籍管理。

随着我国城镇化进程的加速,地籍管理也面临更大的挑战和

机遇。

在实践中,我们需要继续加强地籍管理的法制化和信息化建设,提高管理水平和科学决策能力,促进土地资源的合理开发和保护。

总之,地籍管理是土地管理的重要组成部分,对于维护土地资源合理

利用、保护环境及土地权益的保障具有重要意义。

在未来的实践中,

我们需要不断完善地籍管理制度,加强技术创新和信息化建设,推进

现代化地籍管理,为实现我国经济、社会和生态可持续发展提供坚实基础。

土地管理学一、名词解释1.土地管理:国家在一定的环境条件下,综合运用行政,经济,法律,技术方法,为提高土地利用生态,经济,社会效益,维护在社会中占统治地位的土地所有制,调整土地关系,监督土地利用,而进行的计划,组织,控制等综合性活动。

(重要)2.相对封闭原理:在任何一个系统内,管理手段必须构成一个封闭的循环回路,才能形成有效的管理活动。

3.土地制度:作为一种制度安排,是一定社会制度下土地关系的总和,是关于土地这一基本生产资料的所有、使用的制度。

4.土地利用管理:是国家按照预定的目标和土地系统运行的自然,经济规律,对土地的开发,利用,整治和保护所进行的计划,组织,控制等工作的总称。

5.地价指数:是指反映土地价格随时间变化的趋势与幅度的相对数,它反映一个城市各类土地价格变化及其总体综合平均变化趋势的相对数。

6.人本原理:就是一切管理,包括土地管理,应该将人的因素放在第一位,以做好人的工作,充分调动人的积极性,主动性和创造性为根本。

7.地籍管理:指国家为研究土地的权属,自然,经济状况并建立地籍图,薄,册等而实行的土地调查,土地登记,土地统计,地籍档案和地籍管理信息系统等工作措施。

8.基本农田:是指按照一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求,依据土地利用总体规划确定的不得占有的耕地。

9.城市土地储备制度:指城市土地收购储备机构,通过征收,收购,置换,到期回收等方式,将土地从分散的土地使用者手中集中起来,并由政府或政府委托的机构组织进行土地整治与开发,在完成了房屋拆迁,土地平整等一系列前期开发工作后,再根据城市土地年度计划,有计划的将土地投入市场的制度安排。

10.土地资产:土地财产中用于生产,经营的那部分土地称之为土地资产。

二、填空1.城市土地供需不平衡情形:答:城市土地供需不平衡有四种情形(1)S1h >D1h,一级市场土地供过于求,表现为城市开发区土地大量闲置(2)S1h <D1h,一级市场土地供不应求,表现为城市建筑密谋和建筑容积率极高(3)S2h >D2h,二级市场土地供过于求,表现为大量的房地产未脱售而空置(4)S2h <D2h.二级市场土地供不应求,表现为居民住房和营业性用房极为紧张2.计划经济下的传统城市土地使用制度的基本特征:答:(1)城市土地实行土地公有制,土地公有制是我国社会主义制度的基础,因此,进行土地管理和土地利用都必须以土地公有制为前提。

第四章地籍管理一、定义1地籍指记载土地的位置、界址、数量、质量、权属和用途(地类)等基本状况的簿册。

2地籍管理:国家为获得地籍信息,科学管理土地,而采取的以土地调查(含测量)、土地分等定级、土地登记、土地统计、地籍档案为主要内容的综合措施。

3宗地:被权属界址线所封闭的地块,或称独立权属地段。

4土地权属调查是以一宗地为单元,调查它的位置、境界、权属、权源、利用类型、有无地权纠纷等。

5土地登记是国家依照法定程序将土地的权属关系、用途、面积、使用条件、等级、价值等情况记录于专门的簿册,以确定土地权属,加强政府对于土地的有效管理,保护权利人对于土地的合法权益的一项重要的法律制度。

6土地注销等级是指因土地权利消灭或其他原因致使原登记内容失去效力,而有土地等级机关将已登记内容进行注销的变更土地登记。

7土地统计是利用数字、图表及文字资料,对土地的数量、质量、分布、权属和利用状况及其动态变化,进行全面、系统的记载、整理和分析的一项土地管理措施。

二、其他问题1地籍的分类地籍,根据其作用、特点、任务及管理层次的不同,可以分为以下几类(1)根据地籍所起的作用不同。

可区分为税收地籍、产权地籍和多用途地籍。

(2)根据地籍的特点和任务不同,分初始地籍和经常地籍。

(3)按城乡土地的不同特点,分城镇地籍和农村地籍。

(4)依据地籍行政管理的层次不同,分为国家地籍和基层地籍。

国家地籍是指以集体土地所有权单位的土地和国有土地的一级土地使用权单位的土地为对象的地籍。

基层地籍是指以集体土地使用者的土地和国有土地的二级使用者的土地为对象的地籍。

2现阶段地籍管理的主要内容包括土地调查、土地分等定级估价、土地登记、土地统计及地籍档案管理等。

土地调查。

根据土地调查内容的侧重面不同,可分为土地利用现状调查、地籍调查和土地条件调查。

土地分等定级估价是在土地利用条件调查与土地利用分类的基础上,以马克思的地租、地价理论为主要依据所确定的各类土地的等级和基准地价。

地籍管理复习资料名词解释1.地籍:记载土地的位置、界址、数量、质量、权属和用途(地类)等基本状况的簿册。

2.地籍管理:即将土地的坐落、形状、面积、性质、使用状况,以及土地权利等项,按照法定地籍测量与土地登记程序进行管理。

3.土地利用现状调查:是指以县为单位,以查清土地数量权属分布和利用现状为内容的土地资源普查工作,又称土地详查。

4.土地利用现状调查的任务:用类型的面积及分布,土地的权属状况和利用现状。

并在此基础上,按行政辖区逐级汇总出各乡、县、市、省、全国的土地总面积及土地分类面积。

5.土地利用现状分类概念:土地利用现状分类,指按一定分类标志(指标),将性质上相差异的土地划分为若干类型。

6.耕地:指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休闲地(含轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。

耕地中包括南方宽度<1.0米、北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);7.园地: 指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数70%的土地。

包括用于育苗的土地。

8.林地:指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。

包括迹地,不包括居民点内部的绿化林木用地,铁路、公路征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林。

指树木郁闭度≥0.2的乔木林地,包括红树林地和竹林地。

指灌木覆盖度≥40%的林地。

9.公共管理与公共服务用地: 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景名胜、公共设施等的土地。

10.特殊用地:指用于军事设施、涉外、宗教、监教、殡葬等的土地。

11.交通运输用地: 指用于运输通行的地面线路、场站等的土地。

包括民用机场、港口、码头、地面运输管道和各种道路用地。

12.调绘:是依据影像,按照《土地利用现状分类》,将实地不同的地类、地物按一定的要求用线划符号绘在正射影象图上。

(⼀)地籍概念⼀、考试⽬的和考试⼤纲要求本部分的考试⽬的是测试应考⼈员对地籍管理基本概念和内容体系的理解与掌握程度。

掌握:地籍的概念和分类,地籍管理的概念和原则,我国地籍管理的内容。

熟悉:地籍管理的任务,地籍档案管理的基本要求。

了解:我国地籍的产⽣和历史发展。

⼆、章节框架1.地籍概念2.地籍分类3.地籍管理概念4.地籍管理原则5.我国地籍管理的内容6.地籍管理的任务7.地籍档案管理的基本要求8.我国地籍的产⽣和历史发展三、内容辅导(⼀)地籍概念(掌握)地籍,地是⼟地,籍是登记基本状况及⾪属关系的簿册。

地籍是指作为维护国家⼟地制度的⼯具,记载⼟地的位置、界址、权属、数量、质量、地价和⽤途(地类)等基本状况、信息的图册。

如同设⽴户籍⼀样,为了掌握有关⼟地状况的资料,⼟地也必须建⽴地籍(包括地籍簿与地籍图)。

《⼟地基本术语》(GB/T19231—2003)规定,地籍是指记载宗地的权利⼈、⼟地权利内容及来源、权属界址、⾯积、⽤途、质量等级、价值和⼟地使⽤条件等⼟地登记要素的簿册。

地籍最早是为征税⽽建⽴的⼀种⽥赋清册或簿册,其主要⽬的是为应纳课税的⼟地⾯积、⼟地质量等级及⼟地税额。

当前,地籍的概念有了很⼤的发展,地籍成为国家管理⼟地、取得有关⼟地资料、巩固⼟地制度、合理利⽤⼟地、制订经济计划的重要依据。

地籍是⼟地的“户籍”。

其具有空间性、法律性、精确性和地籍资料的连续性等特点。

地籍的空间性是由⼟地空间位置的固定性所决定的。

地籍的内容不仅需要记载在地籍簿册上,同时还应在地籍图册上标绘清楚,并做到图册与簿册的⼀致性。

地籍的法律性体现了地籍簿册(含图)的可靠性。

地籍资料的取得,要通过实地调查,并运⽤先进的测绘和计算⽅⾯的技术⼿段,从⽽保证地籍的精确性。

地籍不是静态的,必须经常更新,实⾏动态管理,以保持资料的记载和数据统计的连续性,全⾯反映地籍资料的现势性。

例题:地籍具有( )等特点。

A.空间性B.法律性C.精确性D.地籍资料的连续性E.地籍资料的隔断性答案:ABCD解析:地籍具有空间性、法律性、精确性和地籍资料的连续性等特点。

土地资产:明确了权属关系的土地,简称地产。

土地产权:有关土地财产的一切权利总和。

国土资源:指一国主权管辖内的版图,就其广义而言,包括一国的陆地、河流、领海、大陆架以及它的下层和上空。

包括领土、领海和领空。

国土资源包括土地资源。

土地资源与土地的区别:土地资源是指土地总量中,现在和可预见的未来中能为人类所利用,用以创造财富、产生经济价值的这部分土地。

农用地转用:指农用地转变为建设用地的简称。

即将农用地按照土地利用总体规划和国家规定的批准权限报批后转变为建设用地的行为。

土地政策类型:土地产权政策、土地使用权政策。

功能:导向功能、协调功能、控制功能。

土地利用规划:全国性、区域性的总体还规划,功能:确定各类土地的用途和利用方式,如农用地规划,包括农用地的划分、各项生产基地的布局,农业生产组织的区划与各级经营中心的布局,各项用地的内部规划及各项基本建设规划;生产单位内部的土地利用规划,如仅在一个农业生产单位的地区范围内,结合当地的自然、经济特点,因地制宜地安排农、林、牧、渔、工副等各业用地,居民点用地,耕作区、排溉渠系、田间道路网、农田防护林带等。

基本农田:根据一定时期人口和社会经济发展对农产品的需求以及对建设用地的预测,根据土地利用总体规划而确定的长期不得占用的耕地。

基本农田保护区:是一种区域概念,保护区内除了基本农田以外,还可能有少量建设用地、废弃用地以及未利用地,并不全是基本农田。

土地储备:各级人民政府依照法定程序在批权限内,对通过征收、收回、置换,购买等方式取得的土地利用,进行储备或前期开发整理,并向社会提供各项建设用地的行为。

建设用地的取得方式:征用集体土地(强制性,补偿性);划拨国有土地(使用权主体有限制、无偿、无限期);出让国有土地使用权。

土地市场管理:国家和政府通过土地规划、税收金融和法律等手段对土地市场行为进行规划,以保证有限的土地资源在市场经济条件下的可持续利用。

土地开发、整理、复垦的区别与联系:联系:均是通过一定手段挖掘土地的固有潜力,扩大土地利用空间与利用深度;区别:土地开发侧重于未利用土地,土地复垦侧重于建设中造成破坏的土地使其恢复到可利用状态的活动,土地整理以提高土地集约利用为主要目的,采取一定措施和手段,对利用率不高的用地进行综合整理。