大学物理实验误差理论

- 格式:ppt

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:67

绪论大学的物理实验课是高等院校理科的一门必修基础课程,是对学生进行科学实验基本训练,提高学生分析问题和解决问题能力的重要课程。

它与物理理论课具有同等重要的地位。

这里主要介绍测量误差理论、实验数据处理、实验结果表述等初步知识,这是进入大学物理实验前必备的基础。

物理实验可分三个环节:1)课前预习,写预习报告。

2)课堂实验,要求亲自动手,认真操作,详细记录。

3)课后进行数据处理,完成实验报告。

其中:预习报告的要求:1)实验题目、实验目的、实验原理(可作为正式报告的前半部分)。

2)画好原始数据表格,单独用一张纸。

实验报告内容:(要用统一的实验报告纸做)1)实验题目;2)实验目的;3)实验原理:主要公式和主要光路图、电路图或示意图,简单扼要的文字叙述;4)主要实验仪器名称、规格、编号5)实验步骤:写主要的,要求简明扼要;6) 数据处理、作图(要用坐标纸)、误差分析。

要保留计算过程,以便检查;7) 结论:要写清楚,不要淹没在处理数据的过程中;8) 思考题、讨论、分析或心得体会;9) 附:原始数据记录。

测量误差及数据处理误差分析和数据处理是物理实验课的基础,是一切实验结果中不可缺少的内容。

实验中的误差分析,其目的是对实验结果做出评定,最大限度的减小实验误差,或指出减小实验误差的方向,提高测量结果的可信赖程度。

对低年级大学生,重点放在几个重要概念及最简单情况下的误差处理方法。

一、测量与误差1、测量:把待测量与作为标准的量(仪器)进行比较,确定出待测量是标准量的多少倍的过程称为测量。

测量得到的实验数据应包含测量值的大小和单位。

2、测量的分类测量可以分为两类。

按照测量结果获得的方法来分,可分为直接测量和间接测量两类;而从测量条件是否相同来分,又可分为等精度测量和非等精度测量。

直接测量就是把待测量与标准量直接比较得出结果。

如用米尺测量物体的长度,用电流表测量电流等。

间接测量是借助函数关系由直接测量的结果计算出的物理量。

误差及数据处理物理实验离不开测量,数据测完后不进行处理,就难以判断实验效果,所以实验数据处理是物理实验非常重要的环节。

这节课我们学习误差及数据处理的知识。

数据处理及误差分析的内容很多,不可能在一两次学习中就完全掌握,因此希望大家首先对其基本内容做初步了解,然后在具体实验中通过实际运用加以掌握。

一、测量与误差1. 测量概念:将待测量与被选作为标准单位的物理量进行比较,其倍数即为物理量的测量值。

测量值:数值+单位。

分类:按方法可分为直接测量和间接测量;按条件可分为等精度测量和非等精度测量。

直接测量:可以用量具或仪表直接读出测量值的测量,如测量长度、时间等。

间接测量:利用直接测量的物理量与待测量之间的已知函数关系,通过计算而得到待测量的结果。

例如,要测量长方体的体积,可先直接测出长方体的长、宽和高的值,然后通过计算得出长方体的体积。

等精度测量:是指在测量条件完全相同(即同一观察者、同一仪器、同一方法和同一环境)情况下的重复测量。

非等精度测量:在测量条件不同(如观察者不同、或仪器改变、或方法改变,或环境变化)的情况下对同一物理量的重复测量。

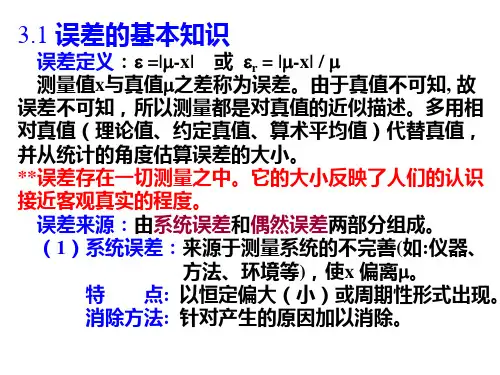

2.误差真值A:我们把待测物理量的客观真实数值称为真值。

一般来说,真值仅是一个理想的概念。

实际测量中,一般只能根据测量值确定测量的最佳值,通常取多次重复测量的平均值作为最佳值。

误差ε:测量值与真值之间的差异。

误差可用绝对误差表示,也可用相对误差表示。

绝对误差=测量值-真值,反应了测量值偏离真值的大小和方向。

为了全面评价测量的优劣, 还需考虑被测量本身的大小。

绝对误差有时不能完全体现测量的优劣, 常用“相对误差”来表征测量优劣。

相对误差=绝对误差/测量的最佳值×100%分类:误差产生的原因是多方面的,根据误差的来源和性质的不同,可将其分为系统误差和随机误差两类。

(1)系统误差在相同条件下,多次测量同一物理量时,误差的大小和符号保持恒定,或按规律变化,这类误差称为系统误差。

第一章 误差估算与数据处理方法课后习题答案1.指出下列各量有效数字的位数。

(1)000.1=U kV 有效位数:4 (2)000123.0=L mm 有效位数:3 (3)010.10=m kg 有效位数:5 (4)自然数4 有效位数:无限位2.判断下列写法是否正确,并加以改正。

(1)0350.0=I A 35=mA错,0.0350A 有效位数为3位,而35mA 有效位数为2位,二者物理意义不同,不可等同,应改为0350.0=I A 11050.3⨯=mA 。

(2)()3.0270.53+=m kg错,测量结果(即最佳估计值270.53=m )有效数字的最后一位应与不确定度的末位对齐。

测量结果有效数字取位时,应遵循“四舍六入五凑偶”的原则;而且,不确定度应记为“±”的形式。

故应将上式改成()3.03.53±=m kg 。

(3)()2000103.274±⨯=h km错,当采用科学计数法表示测量结果时,最佳估计值与不确定度应同时用科学计数法表示,并且10的指数应取一致,还要保证最佳估计值的最后一位与不确定度的末位对齐。

因此,上式应改为()km h 4102.03.27⨯±=。

(4)()004.0325.4±=x A 正确。

3.试按有效数字修约规则,将下列各数据保留三位有效数字。

3.8547,2.3429,1.5451,3.8750,5.4349,7.6850,3.6612,6.26383.85 2.34 1.54 3.88 5.43 7.68 3.66 6.264.按有效数字的确定规则,计算下列各式。

(1)?6386.08.7537.343=++解:原式8.41981.41964.08.7537.343==++= (2)?543.76180.845.88=--解:原式73.3727.3543.76180.845.88==--= (3)?5.20725.0=⨯解:原式18.05.20725.0=⨯= (4)()?001.247.0052.042.8=÷-+解:原式()00.4001.200.8001.247.0052.042.8=÷=÷-+=5.分别写出下列各式的不确定度传播公式。

大学物理中的热力学实验误差分析在大学物理中,热力学实验是一种常见的实践活动,通过实验来验证热力学理论,探究物质在不同温度、压力条件下的热性质。

然而,由于各种因素的存在,热力学实验中难免会产生误差。

本文将分析大学物理中的热力学实验误差,并提出相应的误差分析方法与对策。

一、实验误差来源1. 仪器误差:仪器的测量范围、精度等因素会对实验结果产生影响,如温度计的示数误差、秤盘的零点误差等。

2. 环境误差:实验环境的温度、湿度等因素也会对实验结果产生影响,如温度变化导致的试验物体温度变化等。

3. 人为误差:实验操作人员的技术水平、操作经验等因素会对实验结果产生影响,如读数不准确、操作不规范等。

4. 样品误差:样品的制备、保存等条件会对实验结果产生影响,如试样的纯度、杂质含量等。

二、实验误差分析方法1. 确定误差类型:根据实验过程中的各种因素及实验数据的变化情况,确定误差的来源和类型,例如系统误差、随机误差等。

2. 估计误差大小:通过实验数据的统计分析,进行误差估计,可采用方差分析、回归分析等方法。

3. 误差传递分析:在热力学实验中,经常涉及到多个物理量的测量和计算,误差会随着计算过程传递,因此需要进行误差传递分析。

4. 不确定度评定:基于误差的估计,对实验结果的不确定度进行评定,可采用置信区间估计、标准偏差等方法。

5. 误差处理与修正:根据误差分析结果,对实验数据进行修正和筛选,减小误差的影响并提高实验结果的准确性。

三、误差分析对策1. 提高仪器精度:选用精确度较高的仪器设备,如精密温度计、电子天平等,减小仪器误差对实验结果的影响。

2. 精确控制环境条件:在实验过程中严格控制温度、湿度等环境因素,排除环境误差的影响。

3. 规范实验操作:操作人员应熟悉实验步骤,准确读数,严格按照实验要求操作,尽量减小人为误差。

4. 加强样品处理:在样品制备过程中,严格控制样品的纯度、杂质含量,确保实验数据的可靠性。

5. 多次重复实验:通过多次重复实验,提高实验数据的稳定性和可靠性,减小随机误差对实验结果的影响。