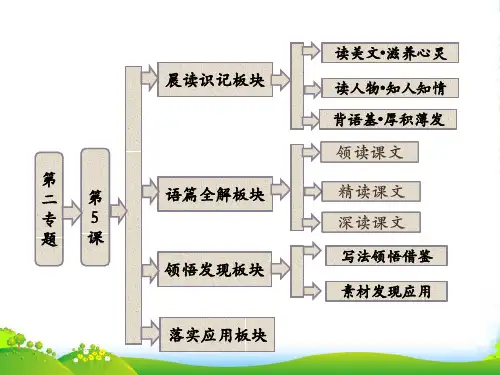

高中语文 第二专题 第5课 一个人的遭遇(节选)教师用书 苏教版必修2-苏教版高一必修2语文教案

- 格式:doc

- 大小:547.00 KB

- 文档页数:22

《一个人的遭遇》一、教材《一个人的遭遇》(节选)主要通过描写在苏联卫国战争中,一个四十几岁的男人家破人亡,内心受到巨大创伤,再现战争的残酷。

本专题要求学生通过对作品的探讨,了解人物的内心世界,能说出战争对人类的摧残,从而正视战争,珍视和平。

二、说学生1.学生对人生意义和生命价值已有一定认识。

2.学生以前接触过小说,但对小说的综合分析能力不强。

三、说目标基于以上分析,并根据《普通高中语文课程标准》,要求学生“与文本展开对话”、“发展独立阅读能力”、“提升人生境界”,并结合本课自身特点,我想本课可以有很多目标:如(1)把握小说情节;(2)分析人物形象;(3)探究人物内心;(4)揣摩人物语言;(5)鉴赏细节描写……但本课的目标是在学生的交流、讨论中生成,可能是我预想中的2个或3个,也可能不在我的预想内。

总之,我的想法核心是:调动学生积极参与,让学生去充分体验达到目标的全过程,让他们得到成功的快乐,并在这种体验中产生学习的兴趣。

四、教法学法1、课前要求:通读全文,把握情节依据:体现教师主导地位,培养学生自主学习,独立思考能力。

2、课堂中:师生共同确立本课目标,明确学习任务,体验学习过程依据:充分调动学生,在交流、合作、互动中体验学习的快乐。

五、教学过程1.课前预习:要求学生通读全文,了解故事情节依据:本文篇幅较长,只有了解了故事情节,才能完成课堂中的合作、讨论、互动活动;同时学生学习负担较重,布置这样的预习作业,有利于为学生减负,增强语文学习兴趣。

2.导入课文采用“移情法”,观看图片使学生对战争有了一定的直观感受,有利于学生很快进入小说情景中。

具体操作:人们都说“水火无情”,但我还想跟同学说战争也同样是无情的,请大家跟我一起看几组镜头。

(播放)镜头里的画面可以说让我们触目惊心,战争给人类带来了莫大的灾难。

这节课,让我们跟随肖洛霍夫一起走进一个在战争中饱经灾难的人的内心世界。

3.交流读后感受在请学生谈自己读后感受时,教师也可引导学生思考对题目的理解以及小说在写法上值得我们学习和研究的地方。

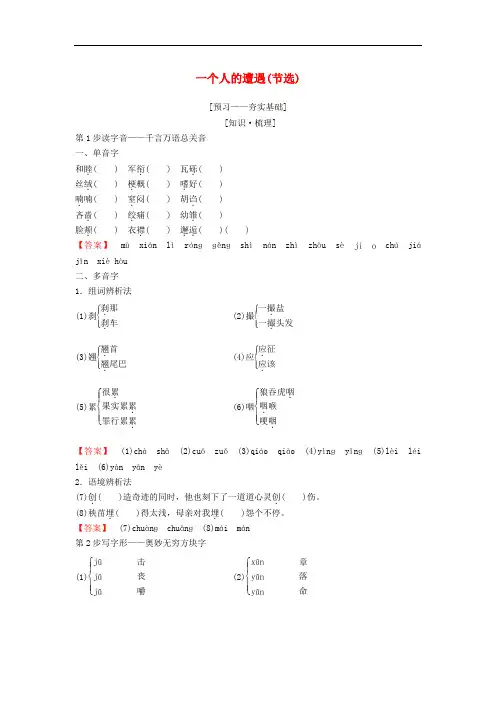

一个人的遭遇(节选)[预习——夯实基础][知识·梳理]第1步读字音——千言万语总关音一、单音字和睦.( ) 军衔.( ) 瓦砾.( )丝绒.( ) 梗.概( ) 嗜.好( )喃.喃( ) 窒.闷( ) 胡诌.( )吝啬.( ) 绞.痛( ) 幼雏.( )脸颊.( ) 衣襟.( ) 邂逅..( )( )【答案】 mù xián lì rónɡ ɡěnɡ shì nán zhì zhōu sèchú jiájīn xiè hòu二、多音字1.组词辨析法(1)刹⎩⎪⎨⎪⎧ 刹.那刹.车 (2)撮⎩⎪⎨⎪⎧ 一撮.盐一撮.头发(3)翘⎩⎪⎨⎪⎧ 翘.首翘.尾巴 (4)应⎩⎪⎨⎪⎧ 应.征应.该(5)累⎩⎪⎨⎪⎧ 很累.果实累累.罪行累累. (6)咽⎩⎪⎨⎪⎧狼吞虎咽. 咽.喉 哽咽. 【答案】 (1)chà shā (2)cuō zuǒ (3)qiáo qiào (4)yìnɡ yīnɡ(5)lèi léi lěi (6)yàn yān yè2.语境辨析法(7)创.( )造奇迹的同时,他也刻下了一道道心灵创.( )伤。

(8)秧苗埋.( )得太浅,母亲对我埋.( )怨个不停。

【答案】 (7)chuànɡ ch uānɡ (8)mái mán第2步写字形——奥妙无穷方块字(1)⎩⎪⎨⎪⎧ 击 丧 嚼 (2)⎩⎪⎨⎪⎧ 章落命(3)⎩⎪⎨⎪⎧ 戏 俘待 (4)⎩⎪⎨⎪⎧ 透 犯 室【答案】 (1)狙 沮 咀 (2)勋 陨 殒 (3)谑 虏 虐 (4)浸 侵 寝第3步辨词语——于细微处细斟酌1.明确词义(1)狼吞虎咽:_____________________________________________(2)小心翼翼:_____________________________________________(3)不屈不挠:_____________________________________________(4)喜气洋洋:_____________________________________________(5)神气活现:_____________________________________________【答案】 (1)形容吃东西又猛又急的样子。

一个人的遭遇肖洛霍夫教学过程一、新课导入:我国著名的军事家孙武在《孙子兵法》说:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察。

”这句话大意是说,战争不是儿戏,它关系重大,决不能轻易为之。

这是为什么呢?今天我们一起学习苏联作家肖洛霍夫的《一个人的遭遇》,一起来感受战争、思索战争。

(说明:根据顾泠沅的情景原理,创设一种情景,营造一种氛围,引导学生走进文本。

)二、作者介绍:米哈依尔•肖洛霍夫(1905—1984年)当代最著名的苏联作家之一,具有独特艺术风格和世界声誉的文学巨匠。

1926年,发表第一部短篇小说集《顿河故事》。

肖洛霍夫的代表作,首推长篇小说《静静的顿河》。

这部小说从1926年开始创作,用了14年的时间,才完成了这部巨著。

小说共分四部八卷,它以中农哥萨克葛利高里•麦列霍夫的命运和他一家人的遭遇为中心,描写了1912—1922年间顿河哥萨克地区的重大历史事件。

它是一部反映顿河哥萨克在历史转折时期的生活、探讨哥萨克悲剧命运的长篇史诗。

自作品问世以来,它已被翻译成世界上几乎所有的主要文字,”成为当代世界文学中流传最广的名著之一。

肖洛霍夫的另一代表作是《被开垦的处女地》(又译《新垦地》)。

1957年肖洛霍夫发表了著名短篇小说《一个人的遭遇》,这篇小说一经发表轰动一时。

1965年,肖洛霍夫获得了诺贝尔文学奖。

(说明:知人论世,了解作者一方面可以引起阅读兴趣,另一方面也可以帮助学生深入阅读文本。

)三、开篇(文本研习)1、这篇小说的标题是“一个人的遭遇”,这个人主要是指谁?【明确】索科洛夫2、在节选部分,索科洛夫有哪些主要遭遇?面对这些遭遇他分别有哪些感受?【明确】遭遇感受家被炸毁,妻死女亡眼前一片黑,心缩成一团返回家乡,面对炸毁的家园感到穿心的悲痛儿子死在前线眼泪干枯,埋葬了最后的欢乐和希望领养孤儿凡尼亚“快乐”极了,无法形容遇车祸悲愁3、你能不能用一个词来形容一下索科洛夫的遭遇?【明确】悲惨、可怜等4、在这之前,索科洛夫的生活怎样?【明确】幸福(见课文前故事梗概)5、他为什么会变得如此悲惨?【明确】战争让索科洛夫的命运发生了改变。

一个人的遭遇[教学目标]1、了解肖洛霍夫其人。

2、了解人物的心灵世界。

3、了解小说中人物性格发展与环境的关系。

[教学重点]1、了解人物的心灵世界。

2、了解小说中人物性格发展与环境的关系。

[知识与巩固]一、作者简介肖洛霍夫〔1905—1984〕,1926年中短篇小说集《顿河故事》和《浅蓝色的原野》问世。

同年,肖洛霍夫开始构思长篇巨著《静静的顿河》,十四年间四卷本分别于1928年、1929年、1933年、1940年出版。

于1941年获得斯大林奖金,在此期间,他还发表了《被开垦的处女地》第一、二部,使他在苏联文学界的地位进一步提高。

苏联评论界称肖洛霍夫为“史诗作家〞,他的作品被誉为“苏维埃时代的编年史〞。

1965年,肖洛霍夫因其“在描写俄国人民生活各历史阶段的顿河史诗中所表现出来的艺术力量和正直品格〞而获诺贝尔文学奖。

二、解题本篇文章采用口述的形式,通过主人公索科洛夫逃回俘虏营后的经历,表现了战争给普通人及其家庭带来的沉重灾难,揭露战争的罪恶,同时表现了索科洛夫的善良。

[基础知识梳理]1、字音狙.击〔〕瓦砾.〔〕器械.〔〕嗜.好〔〕前襟.〔〕泥泞.〔〕喃喃.〔〕窒.闷〔〕胡诌.〔〕梗.概〔〕邂逅..〔〕〔〕瞳.孔〔〕2、解词震动振动工夫功夫消失消逝[文本探究]1、从上面的主人公的遭遇中,我们可以看出他是个什么样子的人?2、他这样子的人〔好人〕怎样把凡尼亚带回家的?〔骗〕为什么骗?这对他的好人形象是不是个破坏?3、收养儿子这段为什么写的这么详细?4、在最后一段中,凡尼亚的挥手为什么会让作者感到“仿佛有一只柔软而尖利的爪子,抓住了我的心〞,这是种什么样的感觉?为什么不想让孩子看到眼泪?5、由上我们可以看出,在战争中受害的仅仅是所科洛夫一个人么?那么题目中的“一个人〞应该怎么解释?6、从《一个人的遭遇》可以看出,其实作者想通过这个人的遭遇在向世人诉说什么?〔或者:这篇小说曾在《真理报》全文刊出,结果被市民抢购一空,当时莫斯科广播电台全文广播这部小说,结果市民们驻足街头,不顾寒风扑面多少人留下了辛酸的眼泪。

《一个人的遭遇》教案吕叔湘中学郭长芬一.教学目标在把握作品人物的基础上进一步认识战争与人的关系。

二.教学重点难点1 通过对作品的研读、探讨,理解“一个人”的含义及他的典型意义。

2认识战争中的人性美。

二.教学内容㈠导入新课同学们,翻开厚重的人类历史,我们有太多太多痛苦的记忆,时光可以流逝,历史无法忘却,也不应当被忘却,今天让我们一起走近苏联作家肖洛霍夫的作品《一个人的遭遇》,让我们一起用心灵去感受一个在战争中饱经磨难的俄罗斯人的内心世界,走进文本,品读感悟。

二走近作家肖洛霍夫(1905-1984),苏联作家,曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧,曾任苏联作协理事、苏共中央委员、最高苏维埃代表等职。

1926年开始创作长篇小说《静静的顿河》,共4部,历时十四年,至1940年完成。

该作品的问世使作者获得了广泛的声誉,1941年获斯大林文学奖,1965年获诺贝尔文学奖;作品主要有长篇小说《被开垦的处女地》、小品文《考验》、《钦差大臣》;短篇小说《一个人的遭遇》开拓了战争文学的新领域。

(三)初步感受人物《一个人的遭遇》中的“一个人”是谁?(设疑)问题1:主人公索科洛夫有怎样的遭遇?面对遭遇,他的内心活动有何变化?(兴奋激动)(喜气洋洋)(心就轻松光明)成功逃亡找到儿子领养凡尼亚妻女炸死儿子牺牲出车祸(穿心的悲痛)(埋葬欢乐)悲愁的心问题2:凡尼亚遭遇如何?小说中如何描写凡尼亚?你读后有何感受?【明确】分别从外貌、语言、动作和细节等方面来描写:外貌——“脸上溅满西瓜汁,尽是灰土,头发蓬乱,脏得要命,可是他那对眼睛呀,却亮得像雨后黑夜的星星!”语言——“走到哪儿,睡到哪儿。

”爸爸“在前线牺牲了”,“妈妈当我们来的时候给炸死在火车里了”(说明:凡尼亚成了流浪儿!)动作——“他扑在我的脖子上,吻着我的腮帮,嘴唇,前额,……响亮而尖利地叫了起来……”,“他贴住我的身体,全身哆嗦”,“他用两只小手勾住我的脖子。

《一个人的遭遇——转换视角品读小说》教学设计学科:语文模块名称:必修二年级:高一课时:一课时必修/选修:必修教材版本:普通高中课程标准实验教科书语文(江苏教育出版社)一:设计理念1、语文学习理念引导学生自主寻找小说中因视角限制产生的写作空白,使用视角转换的方法,根据自己对小说的理解和想象,补充被隐藏的情感和细节,并精致化表达——用语文的方式,感受语文之美,表现语文之美。

2、教学设计理念新课程改革要求教师转变角色,在保证课堂主导性的同时,发挥学生的主体性,提倡自主,合作,探究的学习方式,尊重学生在学习过程中的独特体验。

基于以上考虑,本节课在教学设计上重视转变教师角色,变“知识的讲授者”为“学习活动的设计者、参与者和主持人”,为学生设计了两个探究活动,一个改写实践活动,和一个师生交流、评议和思想碰撞的活动。

前两个探究活动促使学生以合作、探究的学习方式,掌握视角的知识和概念。

而改写和交流评议则充分唤起并尊重学生在学习过程中的独特体验,并使之在一定程度上由感性提升为理性。

二:教学内容的分析1 教材分析本课属于苏教版高中语文必修二第二专题“和平的祈祷”。

该专题以《一个人的遭遇》和《流浪人,你若到斯巴》两篇经典的外国小说对战争这一人文主题进行疏理,表现战争给战胜国和战败国的人民带来的深重伤害,共同表现战争没有胜利者的主题。

因此本课在教学时要引导学生思考战争带给人类的伤害。

《一个人的遭遇》是凭借《静静地顿河》获得诺贝尔文学奖的苏联作家肖洛霍夫的经典作品。

描写了主人公索科洛夫在两次战争中的不幸遭遇和坚韧的性格。

课文截取了其中得知“妻女噩耗”;“重逢之前丧子”;“收养孤儿”三个情节,细腻表现了主人公和次要人物在一连串人生悲剧中的复杂情感。

因此本课在教学时的重点应放在引导学生进入文本,深入感知、体验自己在现实生活中极少经历的苦难中的哀伤和坚强,唤起对人类的普遍的悲悯意识,构建面对苦难的坚韧性格。

另外,从文体看,本册课本集中了高中阶段绝大部分小说。

一个人的遭遇(节选)教学目标:*学生能通过对作品的研读、探讨,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识。

*借助形象的学习材料,让学生正视战争给人民带来的灾难,反思战争的危害,认识到和平与发展是人类社会最迫切的任务,进而珍视和平环境。

学习方式:采用文本研习的方法。

课时:预习1节,研读1节。

教学内容:一、导引:回顾20世纪,两次世界大战给各国人民造成了难以想象的痛苦。

时至今日,世界上的枪炮声仍然没有平息,仍然有人在流血……战争每天都在毁灭生命,毁灭财富。

让我们跟随诺贝尔文学奖获得者苏联作家肖洛霍夫去感受二战的残酷,去感受一个人的悲惨遭遇……二、文本研习:1、本文的情节波澜起伏,而这点是通过主人公的遭遇和内心活动变化展示出的,试作具体分析。

:在苏德战争中受伤被俘――冒险逃跑但被抓回――被派为一个少校工程师开车,找机会俘虏了少校,冲过火线,回到自己的队伍――从俘虏营逃回后得到家破人亡的消息(首先是得知家被德军轰炸毁灭。

“可是过了两星期,却什么东西也吃不下了。

家里没有回信来,说实话,我开始发愁了,东西根本不想吃,晚上也睡不着觉,各种古里古怪的念头尽在脑子里转动”,这是因为想念妻子,而邻居的信给他带来噩耗:他的家被德军飞机的炸弹摧毁了。

索科洛夫的心情——“当时我没有把信念到底。

我的眼前一片黑,心缩成一团,怎么也松不开来。

”但是他还是想回家看一看。

过去亲手建起的欢乐家园,现在的景象是“一个很深的弹坑,灌满了黄浊的水,周围的野草长得齐腰高……一片荒凉,像坟地一样寂静”。

索科洛夫的心情――“站了一会儿,感到穿心的悲痛。

”)――把希望寄托在当了大尉和炮兵连长的儿子身上(儿子在战斗中成长,当上了大尉,索科洛夫憧憬着战争结束后的和平生活。

然而,他等来的是儿子牺牲的消息,而且是战争结束的那一天。

对儿子遗容的描写更让人感到悲伤。

“我的儿子是个肩膀狭窄、脖子细长、喉结很尖的男孩子,总是笑嘻嘻的;但现在躺着的,却是一个年轻漂亮、肩膀宽阔的男人,眼睛半开半闭,仿佛不在看我”,索科洛夫的心情――“我的眼泪在心里干枯了”,“埋葬了自己最后的欢乐和希望”,“我的心里仿佛有样东西断裂了……”)――在战争胜利前夕,儿子却倒在最后的枪弹下,埋葬了最后的欢乐和希望(战争夺走了索科洛夫全部的希望,他最后一点小小的愿望也破灭了。

2012届高一语文专题二第5课《一个人的遭遇(节选)》应用体验之旅教案苏教版必修2(时间:40分钟分值:50分)一、基础巩固(15分,每小题3分)1.下列词语中加点字的读音完全正确的一组是 ( ) A.狙.击(jū)埋.葬(mái)颤.动(zhàn) 胡子茬.(chá)B.粗犷.(kuànɡ) 惬.意(qiâ)吞噬.(shì) 凝眸.远眺(mïu)C.闪烁.(shuî) 赫.然(hâ)诅.咒(zǔ) 惟妙惟肖.(xiào)D.窒.息(zhì) 干枯.(kū)泥泞.(nínɡ) 狼吞虎咽.(yàn)解析:A项,“颤”应读chàn;B项,“犷”应读ɡuǎnɡ;D项,“泞”应读nìnɡ。

答案:C2.下列词语中书写完全正确的一组是 ( )A.腮帮忧郁神气活现狼吞虎咽B.衣襟障碍抑扬顿措不屈不挠C.缘故执照先发治人小心翼翼D.胡诌熄灭礼上往来喜气洋洋解析:B项“措”应为“挫”;C项“治”应为“制”;D项“上”应为“尚”。

答案:A3.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一项是 ( )(1)德国进攻苏联,卫国战争________,41岁的索科洛夫应征入伍。

(2)冬天里我们一直不停地进行反攻,彼此就没________常常写信。

(3)我跟他(凡尼亚)不论怎样总可以过下去的,只是我的心________得厉害,得换一个活塞了……A.爆发工夫震荡B.暴发功夫振荡C.爆发工夫振荡D.暴发功夫震荡解析:“爆发”①火山内部的岩浆突然冲破地壳,向四处迸出;②突然发生;(事变)突然发生。

“暴发”①突然发财或得势(多含贬义);②突然发作。

根据语境选“爆发”。

“工夫”偏指占用的时间或空闲时间。

“功夫”偏指花费的时间精力或心思,还指本领、技艺或学问。

“震荡”指的是震动,使颤动,或者指动荡的意思。

学年第学期桐乡市教师进修学校语文学科电子备课教案5附1:肖洛霍夫简介米哈依尔·肖洛霍夫(M.A.Sholokhov)(1905-1984),是20世纪苏联文学的杰出代表,也是我国读者十分熟悉且至今仍给予特殊关注的作家。

这不仅仅因为他给世界人民留下了《静静的顿河》、《新垦地》(旧译《被开垦的处女地》)、《一个人的遭遇》等珍贵的文学遗产,还因为他一生的创作和文学活动与我国文化事业的发展始终存在着或直接或间接的联系,并产生了一定影响。

二十年代末,我国新文学奠基人鲁迅首先注意到肖洛霍夫的作品。

1928年《静静的顿河》第一部在《十月》杂志上发表,第二年鲁迅先生便约请贺非翻译,并亲自校订,还撰写了后记。

《静静的顿河》获得诺贝尔文学奖。

1931年《静静的顿河》中译本作为鲁迅编辑的“现代文艺丛书”之一,由上海神州国光社出版。

从此,肖洛霍夫的作品几乎每发表一部,都很快介绍到中国来。

尤其是《一个人的遭遇》在《真理报》上刚一刊出,当月就译成了中文,而且有两个不同的译本,先后在《解放军文艺》和《译文》上发表。

这在中国翻译史上是难寻之事。

米哈依尔·肖洛霍夫1905年5月24日出生在顿河维申斯克镇,他的一生中绝大部分时间在那里度过。

他仅受过4年教育,靠自学成才,是顿河哥萨克地区多姿多彩的生活给予了后来成为作家的肖洛霍夫取之不尽的创作素材。

国内革命战争时期,顿河地区的斗争十分激烈和残酷。

少年时代的肖洛霍夫不仅是这场斗争的目击者,而且直接参与了红色政权组建时的一些工作,如担任办事员和扫盲教师,参加武装征粮队等。

1914年肖洛霍夫先是被送往莫斯科,后来又回到哥萨克村里上学。

十三岁时,正值第一次世界大战,德军对乌克兰的入侵中断了他的学业。

1919年至1922年这段时间里,年轻的肖洛霍夫为红军做过各种工作,其中一项是在顿河地区征集军粮,大部分哥萨克人却竭力抵制布尔什维克的“横征暴敛”。

1922年,肖洛霍夫去莫斯科,加入了“青年近卫军”,成为年轻的无产阶级作家组织的一员。

学法提示1•研习课文,从小说情节入手,理解主人公的心理变化、情感变迁。

2. 研读小说,分析作家是如何巧妙地描写环境的。

3. 设计问题,阅读文本,探究内涵,提出自己的见解,加深对文本的理解。

4. 反复诵读文本,体味细节描写的作用。

5. 将几组图片放在一起作直观的比较,以加深对主题的理解。

首页陇西行[唐]陈陶誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

可怜无定河边骨,犹是春闺梦里人。

[赏析]首两句以精练概括的语言,叙述了一个慷慨悲壮的激战场面。

后两句匠心独运,把“河边骨”和“春闺梦"联系起来,写闺中妻子不知征人战死/乃然在梦中想见已成白骨的丈夫,使全诗产生震撼心灵的悲剧力量。

背景助读知识链接基础楣里1. 肖洛霍夫(1905—1984),苏联作家。

曾参加四年的卫国战争,期间遭受了家破人亡的悲剧。

作品主要有长篇小说《被开垦的处女地》《静静的顿河》。

1965年,肖洛霍夫“由于他在描绘顿河的史诗式的作品中,以艺术家的力量和正直,表现了俄国人民生活中的具有历史意义的面貌”,获得诺贝尔文学奖。

2. 卫国战争:1941〜1945年,苏联人民为反对法西斯德国及其欧洲、亚洲盟国侵略而进行的战争。

苏德战场被称为20世纪最为惨烈、最为血腥的战场。

苏联卫国战争对世界反法西斯战争具有极其深远的影响。

背景助读知识链接基础楣里1・注字音背景助读知识链接基础楣里背景助读知识链接基础楣里3•解词语/」M>翼翼:原形容严肃虔敬的样子,现用来形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽。

嗜好:特殊的爱好(多指不良的)。

不屈不挠:比喻在压力和困难面前不屈服,表现十分顽强。

狼吞虎咽:形容吃东西又猛又急。

瓦砾:破碎的砖头、瓦片。

耽搁:①停留;②拖延;③耽误。

梗概:大略的内容。

邂逅:偶然遇见;不期而遇。

4. 辨近义⑴居然竟然背景助读知识链接基础楣里辨析:二者都是副词,常用作状语,都表示预想和结果的关系。

“居然”表示结果和预想的相反,含有“没有料到真会是这样”的意思。

语文必修Ⅱ苏教版第二专题版块一《一个人的遭遇》精品教案从容说课这篇小说,用第一人称的写法,通过小说主人公索科洛夫与“我”的讲述,回忆了自己半生的悲惨遭遇,控诉了战争给人们带来的灾难和不幸,揭露了战争的残酷和罪恶。

教学本文,一是突出学生的内在情感体验,淡化理性分析,适当降低结论的高度;二是尽可能扣住语言来分析,按照鉴赏的实际心理流程来开掘课文鉴赏意识,让学生在审美活动中获得鉴赏能力。

避免从人物、情节、环境三要素这条路线走,而选择对人物形象的审美再创造这条线。

教学重点解读小说的环境,品味小说的语言,把握人物的形象。

教学难点把握鉴赏小说的方法,对文章有更深切的个人体验。

教具准备多媒体课件——《多看一眼》文章、流泪孩子图片、资料卡等。

课时安排1课时。

三维目标知识与技能1.了解肖洛霍夫的相关文学常识。

2.品味小说语言,加深对人物形象的把握。

3.重视对人物形象审美再创造和内在的情感体验。

过程与方法学生能通过对作品的研读、探讨,了解人物的心灵世界和他们在战争中的遭遇,理解世界人民的和平愿望,对战争毁灭人类的罪恶有具体的认识。

情感态度与价值观借助形象的学习材料,让学生正视战争给人类带来的灾难,反思战争的危害,认识到和平与发展是人类社会最迫切的任务,进而珍视和平环境。

教学过程导入新课师同学们,我想先给大家读一篇文章,这篇文章的题目叫《多看一眼》。

说实话,当我看完时,我有些忍不住要流泪了。

【教师读。

】二战期间,在一座纳粹德军的集中营里,关押着数万名犹太人,他们中大部分是妇女和儿童。

由于长期见不到阳光和营养不良,他们大都脸色苍白、骨瘦如柴。

在每次放风的时候,有一名小男孩总是欢快地跑出很远,不顾看守的训斥和谩骂,走到场地边上的一块草坪,摘一两朵小花送给他的父母和姐姐。

由于他的热情和开朗,大家都愿意叫他“小天使”。

死亡的阴影笼罩着每一个人,人们都为明天是否活着而担心。

惟有“小天使”不同,他一有时间就唱歌,或者爬在小小的窗口上向外面眺望,有时候他会安静得不发出一丝声响。

第5课一个人的遭遇〔节选〕第5课一个人的遭遇(节选) (一)作者简介生平经历肖洛霍夫(1905-1984),苏联作家。

出生在顿河维申斯克镇,他仅受过4年教育,靠自学成才,是顿河哥萨克地区多姿多彩的生活给予了后来成为作家的肖洛霍夫取之不尽的创作素材。

他的创作,继承和发展了19世纪俄罗斯现实主义文学的优良传统。

作品短篇小说集《顿河故事》《浅蓝的原野》,长篇小说《静静的顿河》《被开垦的处女地》《他们为祖国而战》,短篇小说《一个人的遭遇》等。

评价他的创作构成了一个独特的艺术世界,是贯穿从孕育诞生到解体前不久整个苏维埃时代百年历程的宏伟篇章。

他在苏联叙事文学中开创了悲剧史诗的艺术先河。

1965年,因其“在描写俄国人民生活各历史阶段的顿河史诗中所表现出来的艺术力量和正直品格〞而获得诺贝尔文学奖。

(二)人物轶事传世之作引发争议1926年肖洛霍夫开始构思长篇巨著《静静的顿河》,经过14年的时间,小说四卷本分别于1928、1929、1933、1940年出版。

小说记述了自1914年开始的政治大风暴对一个哥萨克村镇和一户哥萨克人家的猛烈冲击。

从一开始,小说就很受欢迎,再版达百次之多,并被译成60多种语言。

这部小说空前的销售量虽然可以说明读者对它的推崇和热爱,但也正是由于这部小说,肖洛霍夫受到了来自不同方面的攻击。

第一次发生在小说第一卷出版之后,有人散布谣言,说该书是一部抄袭之作。

1999年,肖洛霍夫的《静静的顿河》手稿面世,谣言不攻自破了。

对肖洛霍夫的第二次攻击是政治上的,发生在斯大林时期。

在斯大林对语言改革甚感兴趣的阶段,肖洛霍夫使用哥萨克人的简洁语言自然要受到当局的审查。

他前几部作品的语言比后面几部带有更多的地方色彩,因而也更粗犷有力。

但经过苏联有关方面严格的删削,1953年再版时小说的语言便苍白无力了。

而且,每一阶段的审查都延迟了肖洛霍夫作品的出版。

(一)背景链接前苏联卫国战争时期,肖洛霍夫作为随军记者耳闻目睹了战争的残酷、人民的苦难、战士的英勇。

同时,肖洛霍夫更深入地思考了战争给国家和人民带来的痛苦。

本文发表于1956年,当时卫国战争结束已经10年,战争结束时肖洛霍夫遇见过一位家破人亡的军人,根据他讲述的不幸遭遇,构思成小说。

小说从战争给人带来的苦难和心灵的创伤的角度来写,对战争进行反思,开拓了战争文学的新领域,引起了强烈反响,被称为当代苏联文学新浪潮的开篇之作。

节选部分写了索科洛夫从俘虏营逃回后的经历。

(二)博览悦读从索科洛夫的眼泪读《一个人的遭遇》小说的节选部分先后描写了主人公索科洛夫的三次“泪〞,仔细研读这“泪〞中前后的文字,一个坚韧异常而又充满温情的硬汉形象便跃然纸上。

索科洛夫的第一次“泪〞,是面对他死去的儿子阿拿多里。

索科洛夫从德军俘虏营里成功逃脱,他最想的便是与家人团聚,那是他在俘虏营里常有的梦想:“我会回来的〞,“我〞和家人“又会在一块儿的〞。

战争的风暴连根摧毁了他“多年来慢慢经营〞起来的“家〞。

那“荒凉〞、那“寂静〞,写满着的是:家破人亡。

好在三个月之后,他有了儿子阿拿多里的消息。

这消息无疑让索科洛夫阴霾笼罩的内心世界透出了一些光亮,这光亮温暖着他的心。

为此,他有了一个梦想:“等到战争一结束,我就给儿子娶个媳妇,自己就住在小夫妻那儿,干干木匠活儿,抱抱孙子。

〞可就是这简单而朴实的梦想,很快又被现实的车轮碾碎。

就在胜利的那一天,阿拿多里却被一个德国狙击兵打死了。

面对着长大了却阴阳相隔的儿子,索科洛夫的“眼泪在心里干枯了〞。

战争先是让索科洛夫失去了妻子和女儿,这本已让他痛不欲生,而现在儿子的牺牲更是埋葬了他“最后的欢乐和希望〞,熄灭了他内心深处最后的一丝亮光。

泪已流“干〞,心已“枯〞死,透出纸背的是人物极度的悲痛和绝望的忧郁。

第二次“泪〞,是索科洛夫在异乡城市偶遇凡尼亚时流出的。

最先出现在索科洛夫眼里的凡尼亚是一个无依无靠的“小雏儿〞,只能到处流浪。

白天他“在茶馆附近靠人家给他的东西过活〞,夜里他“走到哪儿,睡到哪儿〞。

他还完全是一个小孩子,可生活的不幸,让他“已经学会叹气了〞。

“难道他也应该来这一套吗?〞索科洛夫追问着自己的心,让他那“被忧伤压得像石头一样〞的心变软了。

于是,“我的热泪怎么也忍不住了。

我就一下子打定主意:‘我们再也不分开了!我要领他当儿子。

’〞“泪〞是热的,冷的心也随之融化,变得“轻松和光明些了〞。

当凡尼亚“扑在我的脖子上,吻着我的腮帮,嘴唇,前额〞,“响亮而尖利〞地叫着“爸爸!我的亲爸爸!〞时,索科洛夫的眼里更是“蒙上了雾〞。

这样的“泪〞不但显示出一种人性的美,还寄托了人物对未来的希望。

索科洛夫的第三次“泪〞,是与他的梦连在一起的。

自从收养了凡尼亚后,索科洛夫的心里就有了一个念想:将孩子养大,送他进学校。

可当他意识到备受战争折磨摧残的自己似乎已经站在了死亡的门前时,“我的心震荡得厉害,得换一个活塞了〞,“我怕有一天会在睡着的时候死去〞。

他“怕〞那样会“吓坏〞了凡尼亚,他更“怕〞自己的念想落空,使得凡尼亚失去了庇护,再一次沦落为孤儿到处流浪。

因此,一旦夜深人静,那白天“表现〞出来的坚强褪去之后,索科洛夫便会在不知不觉中舔舐心灵深处的累累伤痛,泪水自然也就会夺眶而出。

索科洛夫毕竟是一个硬汉,尽管这充盈着对死去亲人的怀想,贮满着对凡尼亚未来担忧的“泪〞,让他不堪重负,但他还是承载着这些重压,慢慢地走向未来。

未来虽然不可知,但更重要的是“走〞。

这该是最为真实的人物的心性的流露。

索科洛夫的三次“泪〞,构成了人物独有的悲剧人生,“泪〞从“干〞到“热〞,再由“热〞而“浸〞,彰显出人物心路的一段历程。

随着这一历程的铺展,索科洛夫这个独特的硬汉形象便愈加丰满,他的个性特征也就愈加鲜明。

(一)读准字音Ⅰ.单音字(1)梗.概(ɡěnɡ) (2)邂逅..(xiè hòu)(3)勋.章(xūn) (4)吝啬..(lìn sè)(5)狙.击(jū) (6)瓦砾.(lì)(7)嗜.好(shì) (8)雏.儿(chú)(9)耽.搁(dān) (10)胡诌.(zhōu)Ⅱ.多音字1.组词辨析法(1)咽哽咽(y è咽喉(y ān(2)胳胳膊(ɡē胳肢窝(ɡā2.语境辨析法(3)创.(chu àn ɡ)造奇迹的同时,他也刻下了一道道心灵创.(chu ān ɡ)伤。

(4)秧苗埋.(m ái)得太浅,母亲对我埋.(m án)怨个不停。

(二)写准字形(1)b ì(敝掩b ì(蔽 (2)x ī(嬉x ī(嘻(三)用准词语Ⅰ.明确词义(1)神气活现:自以为了不起,得意又傲慢的样子。

(2)小心翼翼:形容举动十分谨慎,丝毫不敢疏忽,多用于人。

(3)不屈不挠:比喻在压力和困难面前不屈服,表现十分顽强。

语境运用(辨析正误)赋闲在家,百无聊赖之际,他时常拿起画笔,几只小虾不消几分钟便跃然纸上,神气活...现.,引得小猫只想去抓。

辨析:“神气活现〞运用错误,应用“活灵活现〞,形容画得逼真。

Ⅱ.易混辨析1.工夫vs 功夫课本原句我跟伊林娜、跟孩子们谈着一切,可是刚想拉开铁丝网,他们就离开我,仿佛在跟前消失了……辨析“消失〞和“消逝〞都指“因发展到一定阶段或变化到一定程度而逐渐减少以至没有〞。

“消失〞侧重结果,强调永远失去或很快失去了;而“消逝〞侧重过程,指逐渐减少。

即境活用我们去川南古镇寻觅日渐消逝的家园,发现随着时光的流逝、岁月的变迁,许多古镇都已经不知不觉间在我们的眼前渐行渐远,甚至在视野中消失了。

第一步快读课文·明大意1.本文的题目为“一个人的遭遇〞,这里的“一个人〞指谁?他有哪些遭遇呢?明确:这里的“一个人〞主要指索科洛夫。

他在二战中遭遇了受伤被俘、妻女死亡、儿子牺牲的痛苦;二战后他又意外遭遇车祸被迫到外地谋生,但意外得到了一个新儿子。

2.本文情节波澜起伏,主要是通过主人公索科洛夫的遭遇和内心活动的变化展示出来的,请根据提示完成下面图表,填上相应的人物心情或故事情节。

明确:感动极了妻女被炸死喜气洋洋心里仿佛有样东西撕裂领养凡尼亚出了车祸3.本文中,索科洛夫的命运是悲惨的。

他在向陌生的“我〞口述自己的经历时是一种什么样的心情?请通过他的讲述概括出他的性格特点。

明确:(1)索科洛夫饱受战争的痛苦,他的表达始终是伤感的,然而又流露出逆来顺受、几近麻木的心情。

(2)他忠厚朴实,在苦难中坚忍不拔,受尽摧残而心地依旧善良。

第二步精读课文·细揣摩1.了解主人公在战争中的悲惨遭遇,认识他坚忍不拔的性格与温情善良的品质。

2.赏析小说描写人物的艺术手法。

一、研习课文第1~10段,思考并回答下面的问题。

1.“我的头好一阵习惯成自然地缩在肩膀里,仿佛怕挨打一样〞这一细节有什么作用?答:明确:这一细节反映出“我〞长期在集中营受到的是一种非人的虐待,说明了法西斯对俘虏的残暴,控诉了他们的恶劣行径。

2.第7段开头“等到战争一结束,我就给儿子娶个媳妇,自己就住在小夫妻那儿,干干木匠活儿,抱抱孙子〞,写主人公的这些梦想有什么作用?答:明确:战时的索科洛夫憧憬着战后的和平生活,渴望享受天伦之乐,这种和平年代最正常、最普通的生活方式,对“我〞而言却只能是一个落空的梦想。

战争毁掉了一个普通人最简单的幸福,更进一步揭示出战争的罪恶和无情。

对后边的悲剧起了深化作用。

3.第9段中“我的儿子躺在里面……而望着我所不知道的很远的远方〞这一段话的描写方法及其作用是什么?答:明确:肖像描写。

将索科洛夫记忆中年少的儿子与眼前成年的儿子作对比,客观的描述中饱含着无言的悲哀。

4.第10段中,索科洛夫为什么决不回伏罗尼士?答:明确:索科洛夫不敢回去,是因为伏罗尼士留给他的只有痛苦的回忆。

故园的欢乐因战争而荡然无存,物是人非,回去只能让人更加痛苦。

所以,索科洛夫选择了逃离,决不回伏罗尼士。

二、研习课文第11~26段,思考并回答下面的问题。

5.第12自然段中的“爱上这不良的嗜好啦〞应如何理解?答:明确:“爱上这不良的嗜好啦〞侧面揭露了战争对人的心灵和精神的摧残。

战争夺走了索科洛夫全部的希望和幸福,他想忘却不幸,但伤痕是抹不掉的。

喝酒是为了消除疲劳,更是为了麻痹自己,试图让自己忘却战争造成的不幸。

6.第14段中“他是个很活泼的小家伙,却不知怎地忽然沉默起来,想了一会儿,一双眼睛又慢慢地从自己那两条向上卷曲的长睫毛下打量着我,叹了一口气。

这样的一个小雏儿,可已经学会叹气了〞,这一段细节描写有何作用?答:明确:这几句是对一个无家可归的孤儿的细节描写,作者在这里既写出了他的可人之处,又写出了他小小年纪就得承受这样一个残酷的现实。

反映了战争给儿童造成的创伤。

7.作者为什么把领养凡尼亚这部分写得特别详细?答:明确:这件事是索科洛夫从战争创伤中走出来的重要转机。