八年级语文下册 第三单元 6《绞刑架下的报告》课文解析 北师大版

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:8

伏契克《绞刑架下的报告》备课全方案新课导入伏契克,捷克文艺评论家、作家,他写过不少歌颂前苏联社会主义建设的散文,最著名的是在狱中写成的长篇特写《绞刑架下的报告》,充分表明了他对人民的深沉的爱和对敌人的刻骨的恨。

今天,就让我们重温革命志士在狱中的战斗岁月吧!积累整合字词积累1.易读错的字音斟(zhēn) 恪.守 (kè) 濒.临 (bīn ) 谨.慎(jǐn) 乱踹.(chuài) 拷.打(kǎo) 搀.扶(chān) 伏契.克(qì) 跛.脚(bǒ) 撒.谎(sā) 联络.(luò) 酣.睡(hān) 菜贩.(fàn) 幼稚.(zhì) 脑髓.(suǐ) 一绺.(liǔ) 布幔.(màn) 捍.卫(hàn) 厉.害(lì) 2.多音字 léi(累赘) 什 更 尽 累 lěi(累积) léi(劳累)3.形近字恪kè(恪尽职守) 濒bīn(濒临) 券quàn(奖券)硌ɡè(硌牙) 频pín(频繁) 卷juàn(试卷)4.词语释义连累:因事牵连别人,使别人也受到损害。

恪守:严格遵守。

间歇:动作、变化等每隔一定时间停止一会儿。

谨慎:对外界事物或自己的言行密切注意,以免发生不利或不幸的事情。

流连:留恋不止,舍不得离去。

噩梦:可怕的梦。

温润:温暖润湿。

突如其来:突然发生(突如:突然)。

无济于事:对于事情没有什么帮助。

shén(什么) ɡènɡ(更加) jìn(尽头) shí(什物) ɡēnɡ(更夫) jǐn(尽管)于事无补:指某种言行对于解决问题没有帮助。

赤手空拳:形容两手空空,没有任何可以凭借的东西。

作者介绍伏契克(1903—1943),捷克文艺评论家、作家,1943年9月8日被希特勒匪徒杀害。

他写过不少歌颂前苏联社会主义建设的散文、有关矿工斗争的报道和马克思主义的文学批评论文,最著名的是在狱中写成的长篇特写《绞刑架下的报告》。

北师大版初中语文初二语文下册《绞刑架下的报告》评课稿1.引言《绞刑架下的报告》是北师大版初中语文下册的一篇课文,该文以真实的历史事件为背景,生动展现了抗战时期人们顽强的生命力和对民族的深切热爱。

本文通过对该课文的评课,旨在对教材内容进行深入剖析,为教师提供一种备课参考,以便更好地教授该课文。

2.课文内容概述《绞刑架下的报告》讲述了抗战时期一名中国记者的遭遇和勇敢举报日本侵华罪行的故事。

故事发生在1942年的香港,记者邹滨在一次偶然机会下了解到了暴行后记录一份详细报告并将其通过密信寄给了国外的友人。

然而,日本特务机关发现了他的行动,将他逮捕并拷问,最后将其上绞刑架。

在生死关头,音乐家张伯奇的一首《义勇军进行曲》改写版救了邹滨,他通过吟唱这首歌,表示对国家的忠诚和坚定。

最终,邹滨成功传递了他的报告,揭露了日本侵华罪行,为抗战事业作出了重要贡献。

3.教材分析3.1 文本特点《绞刑架下的报告》以真实的历史事件为背景,曲折动人的情节、紧凑有效的语言引人入胜。

这篇课文通过展现抗战时期的人们英勇无畏、顽强拼搏的精神,向读者传递了爱国主义的情感。

3.2 语文知识点通过学习本篇课文,学生可以掌握以下语文知识点: - 阅读理解:通过阅读课文,学生能够培养对文章整体结构的理解能力,提高阅读能力。

- 生词学习:通过学习课文中的生词,学生能够扩大词汇量,提高词汇运用能力。

- 语言表达:通过学习本文的文章语言,学生能够提高自己的写作能力和语言表达能力。

4.教学目标通过教学,《绞刑架下的报告》这篇课文可以帮助学生达到以下教学目标: - 理解文章整体结构,把握文章的主要内容和情感表达。

- 掌握本文中出现的生词,扩大词汇量。

- 发展学生的阅读理解能力和写作能力,提高对文字的感悟和表达能力。

5.教学重点和难点5.1 教学重点•培养学生对课文整体结构的理解能力。

•引导学生深入剖析文中的语言运用和情感表达。

5.2 教学难点•帮助学生理解文章中出现的生词,提高词汇量。

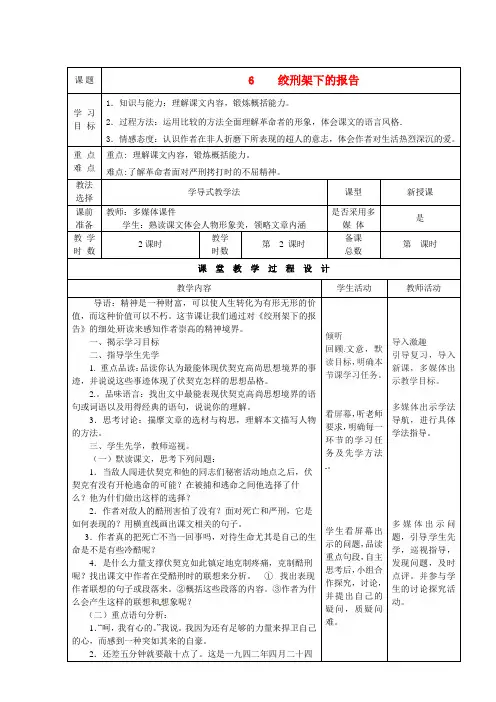

绞刑架下的报告教学目标:1、了解报告文学的特点2、理解课文内容,锻炼概括能力。

3、理解革命者面对严刑拷打时的不屈精神。

4、运用比较的方法全面理解革命者的形象,体会课文的语言风格。

教学重难点:1、理解课文内容,锻炼概括能力。

2、运用比较的方法全面理解革命者的形象。

3、运用比较的方法全面理解革命者的形象和文章的语言风格。

教学课时:二课时第二课时预学、探究:一、课堂导入上节课我们了解了一个革命者面对敌人的严刑拷打的心理状态和他整个的“心”。

这节课我们用比较的方法来进一步把握人物形象和文章的语言风格。

二、课堂研讨1、教师引导学生比较思考:对卢森堡和伏契克,你比较喜欢哪一个?为什么?明确:两人各有特点,同是革命者,卢森堡更多的是女性的细腻和女性的爱,但也不乏坚定的信念和坚强的性格,从而征服了读者;而伏契克也有其非凡的魅力,舍己为人的关爱,面对死亡,无所畏惧。

他的冷峻和清醒,更多给人以大无畏的革命英雄主义的形象。

2、教师引导学生比较两文的语言风格。

(1)我们先回顾《狱中书简》一文中有关景物的描写。

可以看出卢森堡的文章,满了丰富的形容和渲染,可以说是文采风流,激情洋溢,夸X铺饰,哪怕是非常不起眼的植物或者动物的生命现象,都要赞叹一番,激动一番,形容词语纷至沓来,滔滔不绝;描写细腻,语言生动,以情景动人。

(2)《绞刑架下的报告》一文的几个句子(请学生在文中划出):“这一拳几乎要了我的命”“接着就是第二拳,第三拳。

”“我早就料到了这一手。

”“坐好,不然我就要开枪了!”“你开枪吧!”“代替枪弹的是拳打脚踢。

”“一棍子打下来。

两棍子。

三棍子。

”“我感到了疼痛。

五下,六下,七下,现在仿佛棍子直打进了脑髓。

”“现在我又能够比较安静地计算抽打的次数了。

我惟一感觉得到的疼痛,是从那咬烂了的嘴唇上来的。

”3、教师引导学生明确:所有这些形容痛苦的词语都是十分简短的,只有一个细节(咬烂了的嘴唇),是从效果上暗示了殴打之惨烈。

从这样的语言中,我们感到了作者追求的不但是对疼痛感的克制,而且是精神的优越。

第6 课《绞刑架下的报告》教案(北师大版初二下)doc初中语文教学目的:一、从伏契克和他战友的坚贞不屈的崇高品德和高昂的革命乐观主义精神中受到教育与感染。

二、学习通过具体事迹刻画人物优秀品质的方法,领会含蓄地表达思想感情的写作特点。

教学时数:两教时。

教学步骤:一、介绍作者与作品,激发学习热情。

出示?绞刑架下的报告?。

这是一本闻名的报告文学作品,又被译名为?绞索套着颈项时的报告?。

作者是尤利乌斯•伏契克,捷克斯洛伐克的优秀共产党员,闻名的反法西斯战士和作家。

请同学朗读注释①。

1942年4 月24日,由于叛徒的出卖,他不幸被捕,囚禁于庞克拉茨监狱。

在牢狱中他身受酷刑,刚毅不屈,英勇地进行斗争,表现了共产党人的大无畏的革命精神。

?绞刑架下的报告?不是一样的报告文学作品,它是在身受摧残,又被严密监视的极端艰巨的情形下,从〝死神那儿窃取的时刻里〞,用生命写成的壮美的英雄诗篇。

这部作品共约七万字,分八章。

开头三章——〝二十四小时〞、〝临死的痛楚〞(又译〝弥留〞)、〝二六七号牢房〞,记叙被捕时的情形和最初一个时期的狱中生活。

伏契克于1943 年9 月8 日英勇就义。

烈士的英雄形象差不多超越捷克的国界,活在世界革命人民的心中。

让我们怀着对英雄的崇敬与缅怀,学习该文,从中猎取丰富的营养。

二、阅读全文,初步把握要点。

〝二六七号牢房〞是?绞刑架下的报告?一书中最杰出的篇章之一,是伏契克英勇斗争的真实写照。

先明确:1•全文三个部分围绕着一个中心写。

围绕着一个什么中心呢?揭露德国法西斯的凶狠残暴和色厉内荏的虚弱本质,歌颂捷克爱国者坚强不屈、英勇无畏的革命精神,坚信法西斯必败,捷克斯洛伐克人民必胜。

2•在捷克英雄群象中着重写了哪些人?卡瑞尔,”老爸爸〃一一约瑟夫•贝舍克,与牢房中的爱国志士组成的斗争集体。

3•三个部分各写了什么内容?概括讲明。

第一部分着重描画爱国工人卡瑞尔• 马里茨的光辉形象,揭露法西斯监狱的黑暗和残暴。

第二部分着重描画老爱国志士约瑟夫・贝舍克的英雄形象,颂扬爱国者之间深厚的斗争友谊。

北师大版八年级下册语文《绞刑架下的报告》导学案课件PPT说课稿教案教学反思北师大版八年级下册语文《绞刑架下的报告》导学案课件PPT说课稿教案教学反思绞刑架下的报告教案设计一、教学目标:1. 了解报告文学的特点2•理解课文内容,锻炼概括能力。

3•理解革命者面对严刑拷打时的不屈精神。

4•运用比较的方法全面理解革命者的形象,体会课文的语言风格。

二、教学重点:1 •理解课文内容,锻炼概括能力。

2. 运用比较的方法全面理解革命者的形象。

三、教学难点:1・理解革命者面对严刑拷打时的不屈精神。

2.运用比较的方法全面理解革命者的形象和文章的语言风格。

四、教学时数:2课时。

五、教学步骤:预习方案:1、给下列加点的字注音并解释词语:舔:恪守:一缙:濒临:鼾睡:敞开:无济于事:③稚雉堆④裹衷⑤蹲遵尊⑥叛衅⑦恪络参考答案1、舔:用舌头接触东西或取东西。

恪守:谨慎而恭敬地遵守。

—缙:头发等许多根顺着聚在一起。

濒临:临近。

鼾睡:熟睡而打呼噜。

敞开:打开,大开。

无济于事:对事情没有什么帮助。

2、①踹开湍急怀揣②搀扶谗言嘴馋③幼稚雉堞堆积④包裹衷心⑤蹲下遵守尊敬⑥叛乱挑衅⑦恪守联络第一课时以简介作者的方式导入课文的学习:上一课,我们结识了一位充满革命乐观主义的女革命者。

今天我们先来听听一位人物的简要传记。

请听:他1903年生于布拉格一个工人家庭。

在十月革命鼓舞下投入革命活动,18岁加入捷克共产党。

1921年进查理大学文学院学习,由于生活所迫,当过短工和街头广告员。

后任共产党刊《创造》总编辑和共产党机关报《红色权利报》编辑。

1942年4月,他被敌人逮捕。

他在秘密警察监狱里备受折磨,坚贞不屈。

他得到监狱看守人的帮助,用铅笔头在碎纸片上写成了长篇特写《绞刑架下的报告》。

全书共分8章。

写他从被捕的第一天起,就遭到骇人听闻的拷打和迫害,但他始终没有失掉对胜利的坚定信念。

他在监狱中继续组织和领导了“狱中集体” 与法西斯匪徒进行斗争。

在死神临近的时候,他毫无畏惧,他写道:“我们为了欢乐而生,为了欢乐而死,让悲哀永远不要同我们的名字联在一起。

![2019-2020学年度北师大版语文八年级下册[6 绞刑架下的报告]习题精选[含答案解析]七十六](https://uimg.taocdn.com/2058383f01f69e31433294ab.webp)

2019-2020学年度北师大版语文八年级下册[6 绞刑架下的报告]习题精选[含答案解析]七十六一、第1题【单选题】下列对课文的理解有误的一组( )。

A、《狱中书简》中没有描绘监狱的黑暗与残酷,而是描写了一些美好的富有生命力的东西。

说明监狱的生活环境很好,文中的主人公生活得很幸福。

B、《绞刑架下的报告(节选)》中作者用平静的笔调,轻松的语言来写敌人的严刑拷打,说明主人公早已将生死置之度外。

C、《牛虻就义》中对刑士兵的描写从侧面突出了牛虻视死如归,大无畏的革命气概。

D、《囚歌》《就义诗》《我的“自白”书》三首诗都表达了作者愿为革命抛头颅,洒热血的心声。

【答案】:【解析】:二、第2题【填空题】【答案】:【解析】:三、第3题【填空题】根据意思写词语:①旧时称打扫街道的清洁工。

______②形容情景迷人,使人陶醉。

______?【答案】:【解析】:四、第4题【填空题】下列词语中有两个错别字,找出来改正。

亭亭玉立郑重启事光芒四射各守____________【答案】:【解析】:五、第5题【填空题】读准多音字。

供出:______ 其他读音:______ 组词:______? 【答案】:【解析】:六、第6题【填空题】根据意思写词语。

①瘸腿。

亦指导瘸腿的人。

______②对事情毫无补益。

______?【答案】:【解析】:七、第7题【填空题】比较下列形似字,并组词。

踹______ 跛______惴______ 破______【答案】:【解析】:八、第8题【问答题】“拷打一阵之后是泼凉水……你们为什么把我养得这样结实啊?”这里运用了什么表达手法?表现了作者怎样的精神状态?【答案】:【解析】:九、第9题【问答题】工人上班、孩子上学、情人话别等宁静平和生活的联想,表现出《绞刑架下的报告(节选)》作者怎样的精神境界?【答案】:【解析】:十、第10题【现代文阅读】课内阅读。

木笛南京乐团招考民族器乐演奏员,其中一名木笛手。

应试者人头(cuán)动,石头城气氛热烈——这是一个国际级乐团,它的指挥是丹麦音乐大师,这位卡拉扬的朋友长期指挥过伦敦爱乐乐团。

《绞刑架下的报告》课文解析还差五分就要敲十点了。

这是一九四二年四月二十四日,一个美丽而温润的春夜。

【品味】“一个美丽而温润的春夜”却暗藏杀机,反衬后文被捕后严刑拷打的惨烈。

我急急忙忙地走着——按照化装成跛脚老头这个角色所能允许的速度尽快走着,——要在大门上锁之前赶到叶林涅克家,我的“助手”米列克在那儿等着我。

我知道,这次他不会有什么重要的事情告诉我,我也没有什么要告诉他的,但是不去赴约,很可能会引起惊慌——主要的是,我不想让我们这两位好心肠的主人产生不必要的担忧。

【品味】“主要……担忧”一句,表现了作者对革命战友的体贴关心。

他们用一杯茶招待我。

米列克早已在那里等我了,——除了他,还有弗里德夫妇。

这可又是一次不谨慎的行动。

【品味】画线句为下文的被捕埋下了伏笔。

“同志们,我很高兴见到你们,但不希望这样大伙聚在一起。

这样最容易把我们引向监狱和死亡。

要是不遵守秘密工作的规定,就得停止工作,因为这样不仅对自己有害,而且还会连累别人。

明白吗?”【品味】画线句表明了作者作为革命者的警觉,再次为下文被捕张本。

“明白了。

”“你们给我带来了什么?”“五月号的《红色权利报》。

”“好极了。

你怎么样,米列克?”“老样子,没什么新闻。

工作进行得还好……”“好了,就这样吧。

五一后咱们再碰头。

我会通知你们的。

再见!”【品味】画线句表明作者想抓紧时间离开,再次说明此地暗含杀机。

“再喝杯茶吧,先生!”“不,不了,叶林涅克太太,我们在这里的人太多了。

”“至少再来一小杯吧,我请求你。

”新斟的茶冒着热气。

(①“我”明明知道这次秘密会面没什么要紧的事,而且有生命危险,“我”为什么还要去呢?)【品味】“冒着热气”足见主人的好客。

【段解】写“我”和战友们秘密会面。

有人按铃。

现在不是深更半夜吗?这会是谁呢?来的客人没有耐心,把大门敲得咚咚直响。

“快开门!我们是警察!”“快到窗口去!快跑!我有手枪,我来掩护你们撤退。

”【品味】画线句体现了“我”舍己为人的精神品质。

《绞刑架下的报告》课文解析还差五分就要敲十点了。

这是一九四二年四月二十四日,一个美丽而温润的春夜。

【品味】“一个美丽而温润的春夜”却暗藏杀机,反衬后文被捕后严刑拷打的惨烈。

我急急忙忙地走着——按照化装成跛脚老头这个角色所能允许的速度尽快走着,——要在大门上锁之前赶到叶林涅克家,我的“助手”米列克在那儿等着我。

我知道,这次他不会有什么重要的事情告诉我,我也没有什么要告诉他的,但是不去赴约,很可能会引起惊慌——主要的是,我不想让我们这两位好心肠的主人产生不必要的担忧。

【品味】“主要……担忧”一句,表现了作者对革命战友的体贴关心。

他们用一杯茶招待我。

米列克早已在那里等我了,——除了他,还有弗里德夫妇。

这可又是一次不谨慎的行动。

【品味】画线句为下文的被捕埋下了伏笔。

“同志们,我很高兴见到你们,但不希望这样大伙聚在一起。

这样最容易把我们引向监狱和死亡。

要是不遵守秘密工作的规定,就得停止工作,因为这样不仅对自己有害,而且还会连累别人。

明白吗?”【品味】画线句表明了作者作为革命者的警觉,再次为下文被捕张本。

“明白了。

”“你们给我带来了什么?”“五月号的《红色权利报》。

”“好极了。

你怎么样,米列克?”“老样子,没什么新闻。

工作进行得还好……”“好了,就这样吧。

五一后咱们再碰头。

我会通知你们的。

再见!”【品味】画线句表明作者想抓紧时间离开,再次说明此地暗含杀机。

“再喝杯茶吧,先生!”“不,不了,叶林涅克太太,我们在这里的人太多了。

”“至少再来一小杯吧,我请求你。

”新斟的茶冒着热气。

(①“我”明明知道这次秘密会面没什么要紧的事,而且有生命危险,“我”为什么还要去呢?)【品味】“冒着热气”足见主人的好客。

【段解】写“我”和战友们秘密会面。

有人按铃。

现在不是深更半夜吗?这会是谁呢?来的客人没有耐心,把大门敲得咚咚直响。

“快开门!我们是警察!”“快到窗口去!快跑!我有手枪,我来掩护你们撤退。

”【品味】画线句体现了“我”舍己为人的精神品质。

晚啦!秘密警察已经站在窗下,用手枪瞄准了房间。

他们砸开了门,从过道偷偷地涌进了厨房,闯入了房间。

一个,两个,三个……九个男人。

他们没看见我,因为我正站在他们背后,在他们打开的门后边。

我能够不慌不忙地射击。

但是九支枪瞄准着两个妇女和三个赤手空拳的男人。

如果我开枪,他们就会比我先被打死。

假如我开枪自杀,枪声也会引起射击,他们仍然不免要成为枪下的牺牲品。

倘若我不开枪,他们也许会在监狱里待上半年或一年,将来革命会把他们当中活着的人解放出来。

只有米列克和我不可能从那里出来,敌人将折磨我们,——从我的嘴里他们是什么也捞不到的,而从米列克那里呢?这个人在西班牙打过仗,在法国集中营待过两年,在战争期间又秘密地从法国回布拉格来的,——不,这种人是不会叛变的。

我考虑了两秒钟,也许是三秒钟吧?【品味】画线句是心理描写,展现了一位把同胞的生命看得比自己的生命更重要的无产阶级革命者的形象。

他站在闯进来的敌人背后,可以开枪逃命,免受苦刑。

但是这样一来,他的同志却免不了要死于非命。

他无私地选择了自我牺牲以及忍受苦刑。

如果我开枪,那也于事无补,只有我自己可以免受苦刑,但因此将会有四个同志白白地牺牲生命。

不是这样吗?正是这样的!于是决定了。

我从隐蔽的地方走了出来。

【品味】“从隐蔽的地方走了出来”说明“我”顾全大局,舍己救人,为保护同志,甘愿被捕。

“哈,还有一个!”照我脸上打了第一拳。

这一拳几乎要了我的命.......。

【品味】“几乎要了我的命”,词语简洁而利落,突出了敌人的残暴凶狠。

“Hande auf!”。

接着就是第二拳...。

...,第三拳【品味】“第二拳”“第三拳”给人以难以想象“我”所受到的摧残之感,从侧面表现出“我”的坚强。

我早就料到了这一手。

(②这句话有什么含义?)收拾得整整齐齐的房间,现在变成了一堆倒翻的家具和各种什物碎片。

又是一阵拳打脚踢。

“Marsch!”他们把我推上汽车。

手枪一直对着我。

【品味】“手枪一直对着我”是害怕“我”反抗,中途逃跑。

途中就开始审问了。

“你是谁?”“霍拉克教师。

”“你撒谎!”我耸了耸肩....。

【品味】“耸了耸肩”这一动作描写,突出了“我”的镇定与从容。

“坐好,不然我就要开枪了!”“你开枪吧!”代替枪弹的又是拳打脚踢。

我们从一列电车旁边经过。

我觉得电车好像扎着白色的花彩。

难道这个时候还有婚礼电车,在这深更半夜里?大概是我开始发烧了。

【段解】写敌人对“我”的第一次拷打。

佩切克宫。

我原以为不会活着进到这里了。

现在差不多是跑着上到四层楼。

啊,原来这里就是有名的Ⅱ一A1反共科!我倒有些好奇..起来了。

【品味】“好奇”一词用在这里,表现了“我”对敌人的蔑视。

那个瘦长个子的负责抓人的头目把手枪放进衣袋里,把我带到他的办公室。

他给我点上一支香烟。

“你是谁?”“霍拉克教师。

”“你撒谎!”他手上的表指着十一点。

“搜身!”开始搜查。

他们脱去了我的衣服。

“他有身份证。

”“用的是什么名字?”“霍拉克教师。

”“查对一下!”打电话。

【品味】“打电话”的目的是核实“我”的身份的真伪。

“当然没有登记。

证件是假的。

”“谁给你的身份证?”“警察局。

”一棍子打下来。

两棍子。

三棍子。

我用得着数数吗?朋友,你在任何时候、任何地方都未必用得着这个统计数字。

【品味】画线句说明作者具有坚强的革命意志,面对严刑拷打仍从容不迫。

“你叫什么名字?说!住在哪儿?说!同谁有联系?说!秘密联络点在哪儿?说!说!说!不说就打死你!”一个健康的人能经得住几下这样的毒打呢?【段解】写敌人对“我”的第二次拷打。

收声机播送出午夜时刻的信号。

咖啡馆关门了,最后的顾客回家了,情人们还流连在门前难分难舍。

瘦长个子的秘密警察头目愉快地微笑着走进屋来:【品味】“愉快”“微笑”写出了敌人的得意神态,同时也暗示有人叛变。

“一切都弄清楚了,——怎么样,编辑先生?”谁告诉他们的?叶林涅克夫妇吗?弗里德夫妇吗?可是他们连我叫什么名字都不知道呀!“你瞧,我们全知道了。

说吧!放聪明点。

”【品味】“放聪明点”,是敌人的阴谋,是在引诱作者背叛革命。

专门的词汇!“放聪明点”的意思就是背叛。

我可不聪明。

【品味】“我可不聪明”,用词简洁、明快,体现出英雄的坚定和清醒。

“把他捆起来!给他点厉害尝尝!”【段解】写敌人对“我”的第三次拷打。

一点钟。

早后一辆电车回厂了,街上空无人迹,收音机向它最忠实的听众敬祝晚安。

【品味】“一点钟……晚安”,罗列了百姓的日常生活,表现了作者对生命的热爱。

“还有谁是中央委员?电台设在什么地方?印刷所在哪儿?说!说!说!”现在我又能够比较安静地计算抽打的次数了。

我唯一感觉得到的疼痛,是从那咬烂了的嘴唇上来的。

“把他的鞋脱掉!”真的,脚掌上的神经还没有麻木。

我感觉到了疼痛。

五下,六下,七下,现在仿佛棍子直打进了脑髓。

【品味】“仿佛棍子直打进了脑髓”是文中为数不多的形容性语句,表现了作者非凡的忍受力。

【段解】写敌人对“我”的第四次拷打。

两点钟。

布拉格在酣睡中,也许什么地方有孩子在睡梦中啼哭,丈夫在抚摸妻子的肩膀。

“说!说!”我用舌头舔了舔牙床,想努力数清被打掉了多少颗牙齿。

但怎么也数不清。

十二、十五、十七颗?不,这是现在“审问”我的那些秘密警察的数目。

他们当中有几个显然已经疲倦了,而死神却迟迟不来。

【段解】写敌人对“我”的第五次拷打。

三点钟。

清晨从四郊进入城市,菜贩向集市走来,清道夫们打扫街道。

也许我还能活一个早晨。

他们带来了我的妻子。

“你认识他吗?”我舔了舔血迹,不想让她看见……这未免有点幼稚,因为我满脸都在流血,连指尖也在滴血。

【品味】“我舔了舔血迹,不想让她看见”,是怕她看见自己的样子伤心痛苦,做出不理智的事。

“你认识他吗?”“不认识!”她这样回答,没有流露出一点恐惧的神色。

亲爱的!她恪守我们的约言,任何时候也不承认她认识我,尽管这样做现在已经无济于事了。

究竟是谁把我的名字告诉了他们呢?他们把她带走了。

我尽力用最快乐的目光向她告别。

也许这目光一点也不快乐。

我不知道。

【品味】画线句体现了“我”对亲人的深情。

这是一个能够忍受非人折磨的人,在这种情况下,他完全忘记了自己的苦难,把照顾妻子的感情放在第一位,他想安慰妻子,以减轻她的痛苦。

【段解】写敌人对“我”的第六次拷打。

四点钟。

天亮了还是没有亮?蒙上了厚布幔的窗户不给我答复,而死神仍不见到来。

我应该去迎接他吗?应该怎样去迎接呢?【品味】画线句说明“我”寻求解脱,希望摆脱这非人的折磨,准备迎接死神的到来。

我打了谁一下,然后就跌倒在地上。

他们用脚踢我。

在我身上乱踹。

好啦,这样就会死得快些啦。

一个穿黑衣服的秘密警察一把抓住我的胡子,把我提了起来,得意地笑着给我瞧他手里一绺刚拔下来的胡须。

实在可笑。

现在我一点也感觉不到疼痛。

【段解】写敌人对“我”的第七次拷打。

五点,六点,七点,十点,中午了,工人们上工又下工,孩子们上学又放学,商店里做着买卖,家里烧着饭,妈妈也许正在思念我,同志们也许打听到我被捕了,正在采取安全措施……以防我供出来……不,你们不用害怕,我是不会出卖的,请相信我吧!总算离死不远了。

一切只不过是一场梦,一场热病中的噩梦。

拷打一阵之后是泼凉水,接着又是一阵拷打,又是:“说,说,说!”可是我还没有死去。

妈妈、爸爸,你们为什么把我养得这样结实啊?(③文中“五点,六点……安全措施”,是作者亲眼看到的吗?表现了作者什么样的情感?) 【品味】画线句罗列了百姓的日常生活,表现了作者对同胞的关切。

画线句是对拷打的嘲讽,对死亡和痛苦的蔑视。

【段解】概述敌人在五点至中午这段时间里对“我”的一次又一次拷打。

下午五点钟,他们一个个都疲倦了。

拷打现在已经稀疏,间歇很长,多半只凭一种惯性才打两下。

忽然,从远方,从那遥远遥远的地方,响起了一个像爱抚似的平和而宁静的声音:【品味】敌人都疲倦了,可见拷打时间之长、程度之重。

“Er hat schon genug!”然后我坐了起来,桌子在我面前直晃。

有人给我水喝,有人递给我香烟,但我捏不住它。

有人试着替我穿鞋,又说穿不上。

然后又有人把我半搀半拖地带下楼梯,塞进汽车里,我们就坐车走了。

有人又把手枪对准我,我觉得好笑。

我们从一辆扎着白色花彩的婚礼电车旁边经过,但也许这一切只是一场梦,一场热病,也许是临死前的痛苦,或者就是死的本身。

濒临死亡本来是沉重的,但这次我竟毫无沉重之感,它轩得像一根羽毛,只要呼出一口气,一切就都完结了。

【品味】“濒临……完结了”,表现了作者面对死亡的轻松,突出了作者崇高的精神境界。

完结了?还没有,总是完不了。

这会儿我又站了起来,真的站起来了,自个儿站着,不用旁人搀扶。

我眼前是一面污黄的墙,墙上溅了些什么?好像是血……是的,这是血,我抬起手试着用指头去抹它……抹着了,还是新鲜的,我的血……有人从背后打我的头,命令我举起手做一蹲一起的动作:做到第三次时,我倒下了……【品味】画线句说明“我”受到的折磨的程度之重。