正定隆兴寺摩尼殿

- 格式:doc

- 大小:2.46 MB

- 文档页数:11

佛国胜境,华北巨刹—正定隆兴寺河北正定历史悠久,有1600多年的建城史。

自北魏至清末1500多年间,是郡、州、路、府治所。

正定城内有“九楼四塔八大寺,二十四座金牌坊”,其中全国重点文物保护单位就有十处,密集程度在全国县城中首屈一指。

正定和很多北方小城比,格外干净整洁,还点缀着许多绿地和花园,这应该是近年规划妥善的功劳。

作为京畿重地的河北,确实需要这样一座优美的古城作为名片。

本来想一篇文章介绍正定各个景点,但发现那样过于草率,也背离写作的初衷,所以先详细介绍隆兴寺,下一篇再介绍城中四塔和绘满壁画的毗卢寺。

古寺千年隆兴寺始建于隋开皇六年(586年)隋称龙藏寺,唐改额龙兴寺,是我国现存时代较早、规模较大而又保存较完整的一座著名的佛教寺院。

北宋开宝二年(969年),宋太祖赵匡胤敕令于龙兴寺铸大悲菩萨金身,并盖大悲宝阁。

开宝四年兴工,至八年落成,并以此为主体,采用中轴线布局大兴扩建,形成了南北纵深、规模宏大、气势磅礴的宋代建筑群。

寺院于元、明、清又经历扩建和重修,并于康熙四十七年(1708年)在西侧增建帝王行宫,形成东为僧舍,中为佛事活动场所,西为行宫三路并举的建筑格局,寺院达到鼎盛时期。

至清末,西路的行宫被天主教会侵占(现华北大学旧址),中、东两路建筑也是殿阁倾颓。

至梁思成初访正定的民国二十二年(1933年),大悲阁已经损坏到不可收拾的地步。

但所谓“瘦死的骆驼比马大”,寺庙在修葺后依旧美轮美奂,还有六处文物堪称全国之最。

1961年,隆兴寺成为国务院公布的首批全国重点文物保护单位,也幸运地逃过文革劫难。

艺臻极品—摩尼殿摩尼殿始建于北宋皇祐四年(1052年),主体建筑是一座进深七间、面阔七间的正方形殿堂。

建筑长33.32米,宽27.08米,总面积约为1400平方米。

大殿属抬梁式木结构,四面殿身正中各有一山花向前的歇山式抱厦,使平面成十字形。

摩尼殿正门处摆放着一件北宋佛钵,外侧钵身阳刻药师佛及十二药叉大将图像。

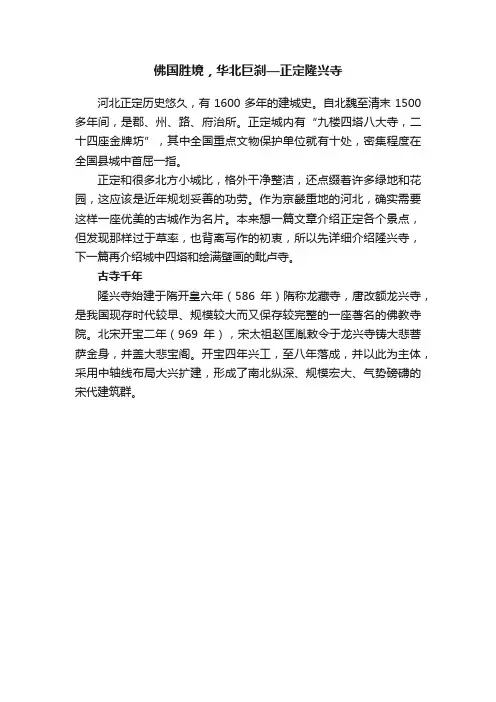

隆兴寺原名龙藏寺,宋初更名为龙行寺,康熙年间才定名为隆兴寺,建于隋开皇六年(公元586年)。

掐指算来,迄今已有1400多年的历史了,却依然保留了古风古韵,是国内现存时代较早、规模较大而又保存完整的佛教寺院之一。

隆兴寺占地面积62000平方米,具规模的佛殿有8座,更难得的是寺内卧虎藏龙,居然包揽下六大“全国之最”,令人叹为观止。

十字形摩尼殿阁摩尼殿是寺内规模最大的一座宋代建筑,具有极高的历史、艺术和科学价值。

虽然同行的游客对建筑都是外行,但对于这座雕梁画栋、重叠雄伟的殿堂仍赞叹不已。

据导游小姐介绍,它的特别之处在于平面呈十字形,重檐九脊顶,四面正中设山花向前的歇山式抱厦,在我国现存宋代建筑中仅此一例。

“东方美神”倒坐观音通常我们看到的观音菩萨都是手持净瓶立于莲花宝座之上的,可摩尼殿背壁上却有一尊五彩悬塑的雕像,被誉为中国最美的观音。

说她美,可能更大程度上是因为她的亲切,跷二郎腿的姿势一下子把神人化了。

倒坐观音面容秀丽恬静,姿态优雅端庄,左足踏莲花,右腿踞起,双手抚膝,双目俯视,突破了以往传统宗教佛像的呆板风格。

作为明代泥塑艺术的佳作,倒坐观音也被视若佛教美学的代表,鲁迅先生以“东方美神”来一言以敝之。

“第一隋碑”龙藏寺碑隆兴寺内碑碣林立,最珍贵的首推隋朝龙藏寺碑。

是国内现存著名碑刻之一,不仅记载了隆兴寺的始建,具有史料价值,而且具有很高的书法艺术价值。

其书法苍劲有力,方整有致,具有古拙幽深的美感。

它上承南北朝余风,下开初唐书法诸家先河,被王国维誉为“此六朝集成之碑,非独为隋碑第一也”。

转轮藏在大悲阁的配殿转轮藏阁底层,又保存了一件宝物,让参观者瞠目结舌。

这是宋代建造的一座八角形木制转轮藏,直径达到7米,分两层阁楼,是现存的宋代木制品的稀有遗物。

导游介绍,北宋时期这个转轮藏有两个用途,一是收藏经书,另外就是和尚做法事时,可以边转动法轮边诵经,取其法轮常转、自动不息的寓意。

铜铸千手千眼观音大悲阁是隆兴寺的主体建筑,五檐三层,高33米。

参观隆兴寺正定县的隆兴寺是国家重点文物保护单位之一,久已闻名于海内外。

在一个秋高气爽的日子,我有幸到此一游。

隆兴寺始建于隋朝开皇年间,称为龙藏寺。

宋朝重建时更名为龙兴寺。

清朝改称隆兴寺。

寺内古树参夭,芳草遍地,金凤送爽,殿阁生辉。

寺院内,令人心旷神怡。

穿过平台,拾级而上,我走进摩尼殿一隆兴寺的第一座大殿。

在寺内现存建筑中,摩尼殿最为古老,建于1052年。

殿内壁画栩栩如生,千姿百态,维妙维肖。

大殿正中的观音菩萨,如同《西游记》中的观音“显圣”。

她头戴凤冠,身披彩绸,细长而传神的几则青流露着光彩,秀丽的脸庞上挂着慈祥的微笑。

她端坐在一朵盛开的莲花上,显得那样温柔恬静。

在她左侧,哪吨大闹东海;上侧,孙悟空力挫群魔,右侧,佛门弟子潜心修行,合掌闭自,各具姿态。

这巧夺天工的泥塑,令人惊叹。

劳动人民的智慧,使我感到骄傲和自豪。

走出摩尼殿,来到转轮藏阁,转轮藏阁正中置有直径七米的八角形转轮,用来藏经或供佛,可以左右旋转。

为容转轮,中柱左右平移,柱间使用弯梁,构架清晰简明,国内罕见,表明宋代木构技术的精巧。

那高达三十三米的大悲阁,更使我眼界大开。

大悲阁是寺内的主体建筑,内供有开宝四年铸造的千手千眼观音像,高二十二米多,是我国现存最大的铜质佛像之一。

佛像矗立在大殿中央,周身熠熠至辉,四十二只伸展的手臂也闪着金光。

观音手中各执日、月、净瓶、宝剑等法器,眼珠下垂,慈爱地俯视着脚一F的游人,如同一个慈善的老人。

我仿佛站在巨人脚下,久久凝望着。

大概由于这座大佛的缘故,隆兴寺又俗称大佛寺。

它吸引着成千上万的外国友人也前来参观游览。

时间提醒我该走了,我仍有点留连忘返,难舍难离。

寺门离我远了,留在我身后,但我心中却装满了对祖国的爱。

隆兴寺摩尼殿壁画初探(上)作者:刘友恒郭玲娣樊瑞平来源:《文物春秋》2009年第05期【关键词】正定;隆兴寺;摩尼殿壁画;内容;现状【摘要】正定隆兴寺的中心建筑摩尼殿始建于北宋皇■四年(1052年),殿内所有墙体除内槽背通塑五彩悬山外,俱绘壁画,内容有佛教尊像画、经变画、佛传故事、吉祥云纹等。

近日经正定县文物保管所工作人员实地测量,壁画原面积应为388.64 平方米,现存335.06 平方米。

本文对该壁画的分布、内容及保存现状作了详细介绍,并对画面内容进行了简单考证和研究。

正定隆兴寺的中心建筑摩尼殿始建于北宋皇■四年(1052年),其内槽九间全为佛坛,坛上供释迦牟尼、迦叶、阿难、文殊、普贤及梵王、帝释(梵王、帝释于“文革”中被毁)等佛像,为宋代遗物。

殿内所有墙体除内槽背通塑五彩悬山外,俱绘壁画,内容有佛教尊像画、经变画、佛传故事、吉祥云纹等。

尊像画绘于四抱厦及内槽东西扇面墙内壁,经变画绘于扇面墙外壁,佛传故事绘于檐墙,云纹绘于内槽北壁。

按祁英涛等先生《摩尼殿壁画揭取、修复的技术操作》一文记载,壁画原面积为528平方米,1984年时尚存422平方米[1]。

近日经正定县文物保管所工作人员实地测量,原面积应为388.64 平方米,现存335.06 平方米(见附表)。

虽因种种原因一些画面已毁,但在一座单体建筑内保存有如此大面积的壁画在全国仍属少有,故本文对该壁画的分布、内容及保存现状作详细介绍,并对画面内容做简单的考证和研究。

一、壁画的分布、内容与面积1、四抱厦壁画四抱厦尺寸各有不同。

南抱厦面宽8.65米,进深5.45米;北抱厦面宽4.8米,进深3.6米;东、西抱厦各面宽4.25米,进深3.1米。

四抱厦各壁周边均于线框内绘画,壁画原面积60.24 平方米,其中南抱厦19.73平方米,北抱厦13.85 平方米,东抱厦13.32平方米,西抱厦13.34平方米。

因南抱厦两壁及北抱厦东壁的画面已无存,现抱厦部分存留壁画33.54平方米。

正定隆兴寺隆兴寺是国内现存时代较早、规模较大而又保存完整的佛教寺院之一。

始建于隋开皇六年(公元586),初名龙藏寺。

唐改额龙兴寺。

北宋开宝四年(971年),奉宋太宗赵匡胤旨,于寺内修筑一尊巨大的四十二臂铜质千手观音菩萨像,并盖大悲阁,而后以此为主体采用中轴线布局进行扩建,形成了一个南北纵深,规模宏大气势磅礴的宋代建筑群,龙兴寺遂跃为(河朔名寺)。

金,元,明各代对寺内建筑均有不同程度的修葺和增建。

清康熙和乾隆年间,又曾两次奉大规模重修,并与寺院西侧增建了帝王行宫(现已无存)。

康熙四十八年(1709年),五十二年(1713年)赐额“隆兴寺”,沿用至今。

隆兴寺现有面积85200平方米,平面呈长方形,布局和建筑保留了宋代的建筑风格,主要建筑分布在南北中轴线及其两侧。

院落南北纵深,重叠有序,殿阁高低错落,主次分明,体现着我国古代建筑艺术的优秀传统和独特风格,是研究宋代佛教寺院建筑布局的重要实例。

中轴线的最南端为一座高大的一字琉璃照壁,壁心饰琉璃砖雕二龙戏珠图案,北面为三路单孔石桥。

因隆兴寺未设山门,迎面便是寺院的第一重殿天王殿依次为大觉六师殿(遗址)、摩尼殿、牌楼门戒坛、慈氏阁、转轮藏阁、康熙乾隆二御碑亭、大悲阁、御书楼和集庆阁、弥陀殿、中轴线末端为1959年正定城内崇因寺迁来的毗卢殿。

天王殿面宽五间,进深二间,单檐歇山顶,七檀中柱式的北宋时期的建筑。

天王殿内,正中供奉一尊金代木雕弥勒佛坐像,亦称布袋和尚。

佛像袒胸露腹,矫首前视,笑口常开,喜迎游人。

据载,这是我国五代后梁时浙江奉化岳林寺一位和尚的形象,名契此。

他平时肩荷布袋,四处化缘,教化群众,颇受群众信仰,因此,僧徒百姓把他当成弥勒佛显化。

两侧有彩雕四大天王像。

大觉六师殿遗址此殿建于宋神宗元丰年间,金,元及清初均进行过重建,民国初因失修塌。

但从台基的规模仍可看出当年建筑的宏阔壮观。

摩尼殿寺内独特建筑,当推摩尼殿。

始建于北宋皇祐四年。

面阔七间,进深七间,总面积1400平方米。

河北正定隆兴寺摩尼殿佛传壁画内容辨识孔 蓓(深圳大学 艺术学部,广东 深圳 518060)[ 摘 要 ]河北正定隆兴寺摩尼殿檐墙佛传壁画是明代壁画艺术的重要遗存,正在引起美术界的高度关注。

以往研究多为据画面现存榜题的概括描写,对壁画内容的准确辨识尚缺。

本文全面考订与辨识了摩尼殿佛传壁画的内容,并从以下三个方面进行论述:榜题错误画面的辨识、榜题不存画面的辨识、壁面完全损毁部分原绘内容的推测。

[ 关键词 ]明代绘画;隆兴寺;摩尼殿;佛传壁画[ 中图分类号 ] J218.6 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675(2020)05-0124-12收稿日期:2020-06-21作者简介:孔 蓓(1989-),女,江苏徐州人,深圳大学艺术学部美术与设计学院助理教授,研究方向:佛教美术、中国美术史。

①本文以释净用印施的嘉靖三十五年(1556)刻本《释氏源流》(北京:中国书店,1993年)为图像对比的主要参照物。

关于《释氏源流》三个类型的研究,参见Tsai Suey-Ling 蔡穗玲,The Life of the Buddha——Woodblock Illustrated Books in China and Korea (Harrasowitz Verlag Wiesbaden,2012)。

②此数据综合了笔者实地考察记录与《正定隆兴寺壁画》中“檐墙壁画”部分的内容(北京: 文物出版社,2013年,第8-13页)。

其中,东檐墙北段11个、东檐墙南段10个、南檐墙东段17个、西檐墙南段3个、西檐墙北段6个、北檐墙西段7个。

③在此讨论的是现存榜题与壁画内容不相符的画面。

画面现存榜题与壁画内容相符、但榜题出现错别字者,不在此讨论范围。

④关于壁画的绘制时间及缘起,笔者另有文章进行讨论。

⑤根据现存壁面所存画面推测,北檐墙东、西壁和南檐墙东、西壁四个壁面,每个壁面原绘画面约19个;东檐墙南、北壁和西檐墙南、北壁四个壁面,每个壁面原绘约11个画面。

作者: 倪春林

作者机构: 河北师大美术与设计学院

出版物刊名: 美术

页码: 118-121页

年卷期: 2016年 第8期

主题词: 古代壁画 隆兴寺 摩尼殿 艺术特征 河北 全国重点文物保护单位 历史文化名城 滹沱河

摘要:河北正定隆兴寺为首批全国重点文物保护单位。

所在地古城正定,西望太行,南临滹沱河,为历代佛教重镇、临济宗祖庭,是国家级的历史文化名城。

隆兴寺摩尼殿建于宋皇佑四年(1052),为国内现有唯一带歇山式抱厦的宋代建筑,殿内所绘壁画是隆兴寺内唯一现存的古代壁画。

摩尼殿名词解释

摩尼殿,位于河北省正定县隆兴寺内,始建于北宋皇祐四年(1052年),是一座重檐歇山顶的建筑,广七间,深六间,殿平面近正方形,殿身四面正中各出一山面向外的歇山顶抱厦,使平面形成“十”字形。

此类形制为唐宋以前常用,明清后失传。

“摩尼”二字源于《妙法莲华经》中的摩尼宝珠,此宝珠有除病、去苦等功德,一般用以譬喻法与佛德,及表征经典之功德。

此外,摩尼殿一处抱厦内原有精美壁画528平方米,现存平方米,均为整壁绘制,壁画绘西方胜境、四十八愿、二十四诸天等佛教题材。

以上内容仅供参考,如需更多信息,建议查阅相关文献或咨询历史学家。

国家文物局关于隆兴寺摩尼殿修缮工程设计方案的意见正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于隆兴寺摩尼殿修缮工程设计方案的意见办保函〔2016〕1395号河北省文物局:你局《关于呈报正定隆兴寺摩尼殿修缮工程设计方案的请示》(冀文物字〔2016〕244号)收悉。

经研究,我局意见如下:一、所报工程方案前期勘察和研究不足,工程措施不当,缺乏必要的图纸和基础资料,我局暂不同意隆兴寺摩尼殿修缮工程设计方案。

二、对该方案提出以下修改意见:(一)应严格遵循“不改变文物原状”、“最小干预”等文物保护原则,进一步加强现状勘察和研究,明确摩尼殿保存现状、主要病害类型、残损情况等,深入分析屋面、台基、地面等构造和当地传统做法。

补充说明摩尼殿屋面残损原因、2009年雪灾影响和2013年屋面修缮工程情况,客观评估2013年屋面修缮工程效果,在此基础上制定有针对性的修缮措施。

(二)进一步补充设计依据,完善工程做法,细化修缮措施。

1.明确屋面的传统工艺做法,说明望砖铺设方式、望砖与连檐相交的具体做法,补充屋面原焦渣背与新做掺灰泥背的搭接、掺灰泥修补焦渣背等做法说明。

2.应开展必要的石质文物检测试验工作,分析阶条石、踏步石的化学和物理性质,在此基础上进一步论证环氧树脂粘接配方的科学性和可行性,尽量采用已有成熟的修复技术。

不同意使用环氧树脂修补阶条石和垂带,建议选用强度适中、修复表观效果好的水硬性石灰等材料。

维修过程中应尽量随形修补,不宜裁补台基阶条石。

3.不同意铺设防水卷材和涂刷防水材料,应尽量采用传统材料、工艺做法维修屋面、解决防水问题。

4.坚持最小干预原则,严格控制工程范围和强度,尽量减少不必要的扰动。

【旧影】百年前的正定▲天宁寺凌霄塔▲大悲阁内宋代泥塑壁自在菩萨,已毁。

▲山本明拍摄的隆兴寺摩尼殿内宋塑明妆背坐观音菩萨,1923年鲁迅先生在北平山本照相馆买下此版照片,并赞誉她为“东方美神”。

▲1907-1912年开元寺全景,后面主殿法船殿现已毁,右侧唐代钟楼二层已恢复唐貌。

图中右侧可看到唐代三门楼石柱已断为数段。

从山本明拍摄的这套老照片可以看出,短短几年间隆兴寺进一步破败,大悲阁一层以上已完全坍塌,大铜佛露天,大悲阁底层基本完好的千佛和文殊、普贤部众塑壁处于风吹雨淋状态。

此时大悲阁两侧的御书楼和集庆阁尚完整,天宁寺木塔顶部破败,开元寺基本完好,法船殿尚存,广惠寺花塔的四小塔塔体进一步损毁。

1918-1924常盘大定、关野贞版▲隆兴寺大悲阁佛坛上四臂菩萨,现已毁。

▲隆兴寺转轮藏阁内北宋稀有小木式建筑转轮藏,1918-1924年转轮藏还保存比较完整,蟠龙柱、垂花间悬镜、内部佛像、经柜清晰可见,十多年后,当梁思成测绘时只余转轮藏骨架,佛像、经柜等全毁。

▲隆兴寺主体建筑大悲阁局部及西侧配殿集庆阁,此时隆兴寺一片破败。

从这批老照片中看到的大悲阁内大佛像前须弥座上供奉的四臂菩萨后来均被毁或被盗,北宋小式木构精品转轮藏里面的挂轴佛像、经柜,垂花间悬挂的镜面及一些柱子上的木雕蟠龙,待到十多年后中国营造学社调查时已不复存在。

1933-1935中国营造学社版▲1933年中国营造社调查测绘北宋皇祐(1052年)建筑摩尼殿。

大殿山花向前、四面出抱夏,造型奇特,除在宋代古画中可见之外,实物仅此一例,梁思成称赞摩尼殿为艺臻极品,并将此孤例建筑收入世界建筑史。

▲1933年隆兴寺摩尼殿明代壁画西方圣境图局部。

▲1933年梁思成拍摄的正定元代建筑阳和楼局部,后阳和楼被拆除。

▲正定县文庙大成殿。

1933年梁思成在正定调查古建筑时意外发现大成殿,此为国内现存不多的五代建筑。

1930年朱启钤在京创建中国营造学社。

营造学社成立之后,以天安门内旧朝房为办公地点,设法式、文献二组,分别有梁思成和刘敦桢主持,分头研究古建筑形制和史料,并开展了大规模的中国古建筑的田野调查工作。

独一无二的北宋四出山花抱厦正定隆兴寺【摩尼殿】年代:北宋公元1052年;方位:河北正定县城隆兴寺内;亮点:独一无二的四出山花抱厦、北宋建筑的代表作、殿内北面的悬塑观音、建筑整体兼具雄浑与优雅之美。

简介正定隆兴寺摩尼殿,建于北宋皇祐四年(公元1052年),面阔7间,进深8架椽(7间),重檐歇山顶,是北宋建筑的代表作之一。

最特别的是,摩尼殿的南、北、东、西均出山花抱厦,使平面呈十字形,是中国唐宋古建筑中仅存的“四出山花抱厦”的实例。

摩尼殿的柱网结构,斗拱、梁架的用材、构件的分布都与后来的《营造法式》所记载的规定相符,是研究这部古书的重要实例。

“摩尼殿是隆兴寺现在诸建筑中最大最重要者。

”;“梁架的结构较为清式轻巧,而各架之叠处的结构、叉手、驼峰、襻间等等的分配,多与《营造法式》符合。

”——梁思成先生《正定古建筑调查纪略》四出山花抱厦“四面加歇山抱厦,而抱厦却以山面向着四面,这种的布局,我们平时除去北平故宫,紫禁城角楼外,只在宋画里见过;那种画意的潇洒,古劲的庄严,的确令人起一种不可言喻的感觉。

”——梁思成先生《正定古建筑调查纪略》故宫东北角楼。

宋画中的四出山花。

南面抱厦,面阔3间。

西抱厦,柱头卷刹、柱子侧脚都比较明显。

东南角拍摄图片截自论文《试谈摩尼殿的建筑构造与修缮原则》_李士连斗拱摩尼殿上下檐、内槽共127铺作(不计襻间斗拱),按位置可以分为5种:柱头铺作、里转角铺作、外转角铺作、补间铺作及襻间铺作等。

材高21cm,下檐材宽15cm,上檐材宽16cm,相当于营造法式的五等材。

外檐上下檐统一为五铺作单杪单下昂偷心造。

上檐斗拱通高125cm,用材21*16cm,下檐斗拱通高120cm,为柱高的32%,用材21*15cm。

南抱厦的柱头铺作有45°的斜栱,其余斜栱接安置在补间铺作,仅在南抱厦柱头用45°斜栱的,大概和想在正中间的地方增强装饰性有点关系。

南抱厦西南角的外转角铺作。

图片截自论文《试谈摩尼殿的建筑构造与修缮原则》_李士连西抱厦,面阔1间,与南抱厦不同,此处是在补间铺作使用45°斜栱。

正定隆兴寺摩尼殿

摩尼殿始建于北宋仁宗皇祐四年,即公元1052年。

大殿面阔7间(约35米),进深7间(约28米)。

十字形平面,呈有南北中轴线的狭长方形。

面阔进深2个方向的次间都比梢间狭窄一些,布局奇特。

大殿屋顶为重檐歇山顶(后代重修),四面正中均出山花向前的歇山式抱厦。

外檐檐柱边砌以封闭的砖墙,内部柱网由两圈内柱组成。

檐柱用材粗大,有侧脚及生起。

阑额

上已有普拍枋,阑额端部做卷云头式样。

补间铺作以用45°斜栱。

四面抱厦有门窗,仅有栱眼壁略通光线,故殿内采光通风欠佳。

檐下斗拱宏大,分布疏朗,配置复杂。

立体结构重叠雄伟,富于变化,在我国现在古代早期建筑中实属罕见。

利用了建筑体量大小和院落空间的变化,轴线虽长而不觉呆板。

1933年4月,时任中国营造学社法式部主任的梁思成,慕名来到正定,“虽在兵荒马乱之中,时间匆匆,但收获却意外的圆满”。

他对隆兴寺摩尼殿十字形平面建筑格局、四面各出一歇山式抱厦惊叹不已,称“只在宋画里见过”。

“与《营造法式》完全相同的斗拱,和许多许多精美的构造,使我们高兴到发狂。

”梁先生第二次考察摩尼殿,是在当年的11月,他携夫人林徽因女士一同详细地校正了旧时图物,并做了细致测量,称摩尼殿“重叠雄伟,可以算是艺臻极品,而在中国建筑里也是别开生面。

”在以后的著述和教学中,梁先生将摩尼殿作为实物中罕见珍例,列入《历代木构殿堂外观演变图》,使这一生动典范永载建筑史。

摩尼殿内槽北壁一座泥塑五彩悬山,上有塑像数十尊,正中为五彩观音菩萨像,俗称“倒坐观

音”。

因观音菩萨有“众生普渡不完,誓不回头”的誓言,而芸芸众生永远也普渡不完,故形成倒坐观音形象。

观音像衣袂飘飘,彩妆绚丽,面容秀丽恬静,那双智慧深藏的双眼微微俯

视着我们,上部及左右有神祇环护。

外檐斗拱及翼角部分

殿宇建于砖砌台基之上,前有月台,殿身面阔七间,进深七间,檐歇山顶,殿身四面正中各出一山花向前的歇山式抱厦,南抱厦面阔三间,东、西、北抱厦皆为一间,人们通过抱厦进出大殿,整个大殿的平面呈十字形,有十六个凸转角和八个凹转角,形制尤其特别。

摩尼殿的立柱布局为“副阶周匝金箱斗底槽式,殿中总共立七十根圆柱,由里向外分三圈布置,最外一圈三十八根,是为大殿下层檐的支柱;中间一圈外金柱二十二根,为上层檐的支柱;里圈前后两排内柱八根,是四缝梁架及屋顶重量的承重支柱。

梁架的大体构造方法为,八根内金柱用阑额、普拍枋将柱头互相连接,四椽明栿搭交在柱头铺作上,栿脊上加大缴背以增强四椽明袱之荷载,明袱上用蜀柱、托脚承托草栿与平槫,草栿上也用短柱托脚承托其上部构件,平梁上蜀柱与叉手并用承托脊槫。

如此这般一金柱、普拍枋、阑额、四缝梁架、槫、襻间共同组成摩尼殿上部主要承重的大木构架。

此外,外金柱二十二根、内外金柱间用乳栿连接,使周圈二十二根外金柱与中心的主体梁架紧密结合,由此构成上檐的木框架结构。

下层檐柱三十八根与外金柱之同也用乳栿连接,使下层檐木构架与上层檐木构架共同组成一个完整稳定的木框架体系。

摩尼殿的斗栱极为丰富,且尤其复杂,站在殿中仰望,实在眼花缭乱,除却襻间斗栱,整座大殿共有一百二十七朵斗栱。

下檐一圈六十七朵,上檐三十八朵,内槽二十二朵。

诸多构件次第搭配,毫不杂乱,井然而轻巧,是《营造法式》中的殿堂结构抬梁式建筑最确切的实物范例。

外檐柱头铺作和内转角铺作结构

外转角部分及转角斗拱细部特征

大量使用的斜栱,这本是北方辽金地区大型木构建筑的特征构件,正定在历史上在宋而不在辽的版图,所以有人认为摩尼殿是金代的遗构。

直到1980年大修时,人们在殿中斗栱上发现北宋皇佑四年(1052年)的墨书题记,才证明斜栱并非是北方辽金的特例。

文档收集于互联网,已重新整理排版.word 版本可编辑,有帮助欢迎下载支持.

1文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑

. 关 于壁画制作,《营造法式》也有记录,其曰:“造画壁之制,先以粗泥搭络毕,候稍干,再用泥横被竹蔑一重,以泥盖平,又候稍干,钉麻花以泥分披令匀,又用泥 盖平。

以上用罢泥五重,厚一分五厘。

若栱眼壁只用粗泥各一重,上施沙泥收压三遍,方用中泥綑衬,泥上施沙泥,候水脉定,收压十遍,令泥面光泽。

”又云“凡 和沙泥,每白沙二斤,用胶土一斤,麻捣洗净者七两。

”1977年,摩尼殿落架对这些壁画进行了揭取和修复,在墙砖上发现明成化二十二年(1486年)题记,故而殿中的壁画皆于明代绘制。

大殿内槽背壁通壁塑一座的彩绘悬山,上塑罗汉天神瑞兽等,中间主尊为一尊水月观音塑像,观音像高近4,米,头微右侧,身前倾俯视,头戴花鬉冠,项饰璎珞,着宽大红裙,帔帛自肩前下垂,再绕两臂向外飘起,左足踏莲,右腿斜倚左股之上,右手绕膝轻抚左手腕。