降解系数和一维水质模型

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

取水水源保护区划分方法摘要:城市用水在水质、水量等方面有较高的要求,地表水源地的安全问题必须给予高度重视,又由于一直以来未形成统一的城市供水水源保护区划分标准,这给水源地保护措施的执行带来了诸多弊端,对城市供水安全造成了风险。

当前水污染问题尤为严重,保护饮用水水源刻不容缓。

建立水源保护区是有效保护集中式供水水源地,保障持续供水的有效手段。

试结合我国水质情况,饮用水水源地保护现状依据《规范》及参考国内外研究来简要阐述取水水源地保护区划分方法。

关键词:地下水地表水饮用水源保护区划分水质划定饮用水水源保护区是防治饮用水源污染、保障人民身体健康以及保障经济可持续发展的重要环节。

而现有《饮用水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007以下简称《规范》)仅仅是定性、定量地提出了分级、分块保护水源地的划分方法,以及对保护区的划分范围和对保护区的沿岸两侧工农业污染源分布和支流汇入情况进行了原则性的说明。

然而,要使水源水质真正得到保护,不能仅仅局限于此,应该将《规范》中的基本模型根据实际河流、湖泊及地下水系统进行细化,并选择合适所研究水体的划分方法进行相关计算。

其中涉及的水质指标按国家建设部颁布的《城市供水水质指标》和国家环保总局颁布的《地表水水质标准》(GB3838-2002)确定。

《规范》中规定划分的一般技术原则:确定饮用水水源保护区划分的技术指标,应考虑以下因素:当地的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特性、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求。

其中:地表水饮用水源保护区范围应按照不同水域特点进行水质定量预测并考虑当地具体条件加以确定,保证在规划设计的水文条件和污染负荷下,供应规划水量时,保护区的水质能满足相应的标准。

地下水饮用水源保护区应根据饮用水水源地所处的地理位置、水文地质条件、供水的数量、开采方式和污染源的分布划定。

各级地下水源保护区的范围应根据当地的水文地质条件确定,并保证开采规划水量时能达到所要求的水质标准。

错误!未指定书签。

该模块采用突发性水污染扩散模型,利用一维水质模型,通过对河段长度与扩散时间进行微分,后利用四点隐式差分格式进行模型的数值求解。

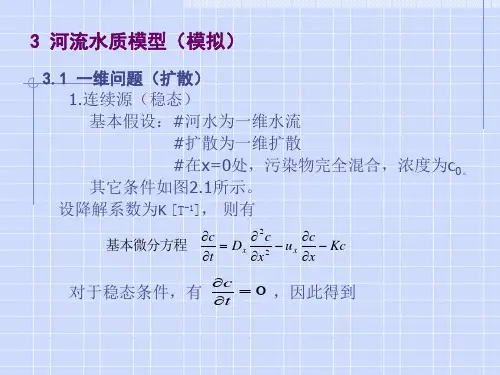

详解如下:1.模型推导:污染物在全断面混和后,其迁移转化过程可用一维模型来描述,基本控制方程为:S S hA KAC x c E D A x x AUC t AC r x x ++-∂∂+∂∂=∂∂+∂∂])([)()( 其中:C 为污染物质的断面平均浓度,U 为断面平均流速,A 为断面面积,h 为断面平均水深,x D 为湍流扩散系数,K 为污染物降解系数。

x E 为纵向扩散系数r S 为河床底泥释放污染物的速率,S 为单位时间内,单位河长上的污染物排放量。

实践证明,水的纵向流速是引起污染物浓度变化的主要参数,因此河流各断面的污染物浓度变化主要由这一项引起。

因此该模型可以简化。

不考虑湍流扩散,河床底泥释放污染物以及沿河其他污染物排放的影响,水污染模型的基本方程为:AKC xC AE x AUC t AC -∂∂=∂∂+∂∂22)()( 2.模型求解:采用有限差分法中的四点隐式差分格式对上式进行数值求解:)(2121121111111j i j i j i j i j i j i j i j i j i C C K xC C C E x C C U t C C -++-++--++-∆+-=∆-+∆- 整理可得: 其中2x E a i ∆-=;2212K x E t i +∆+∆=β;2xE i ∆-=γ;)2()1(1K x U C x U t C j i j i i -∆+∆-∆=-δ将上游边界条件带入上式得:将下游边界条件带入,得:从而组成方程组,利用追赶法求解出j i C ;3:具体实现:本模块通过的含酚污染物污染扩散情况作为实验典型代表来粗略模拟实现扩散过程。

系统默认提供河流参数等数据。

设置K 为2/d ,U 为流速为10m/s 。

x E 为1d km /2。

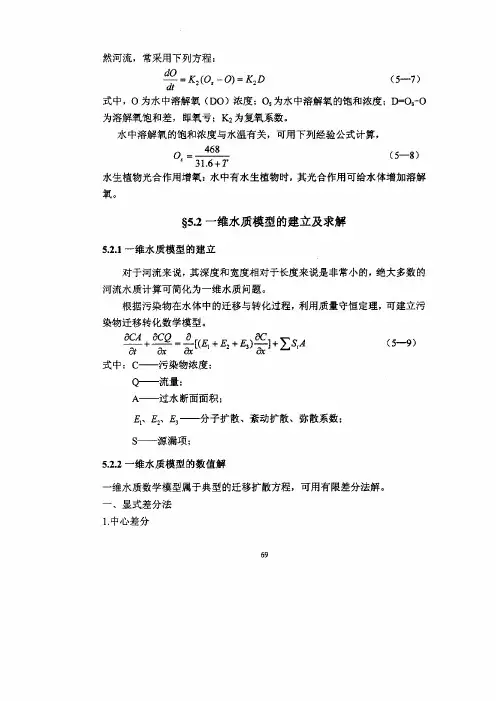

第七章 一维非恒定河流和河网水量水质模型对于中小型河流,通常其宽度及水深相对于长度数量较小,扩散质(污染物质、热量)很容易在垂向及横向上达到均匀混合,即扩散质浓度在断面上基本达到均匀状态。

这种情况下,我们只需要知道扩散质在断面的平均分配状况,就可以把握整个河道的扩散质空间分布特征,这是我们可以采用一维圣维南方程描述河流水动力特征或水量特征(水位、流量、槽蓄量等);用一维纵向分散方程描述扩散质在时间及河流纵向上的变化状况。

特别地,对于稳态水流,可以采用常规水动力学方法推算水位、断面平均流速的沿程变化;采用分段解析解法计算扩散质浓度沿纵向的变化特征。

但是,在非稳态情况下(水流随时间变化或扩散质源强随时间变化)解析解法将无能为力(水流非恒定)或十分繁琐(水流稳态、源强非恒定),这时通常采用数值解法求解河道水量、水质的时间、空间分布。

在模拟方法上,无论是单一河道还是由众多单一河道构成的河网,若采用空间一维手段求解,描述水流、水质空间分布规律的控制方程是相同的,只不过在具体求解方法上有所差异而已。

7.1 单一河道的控制方程 7.1.1 水量控制方程采用一维圣维南方程组描述水流的运动,基本控制方程为:(1)023/422=+-++RQ u n g x A u x Z gA x Q u t Q ∂∂∂∂∂∂∂∂ (2)式中t 为时间坐标,x 为空间坐标,Q 为断面流量,Z 为断面平均水位,u 为断面平均流速,n 为河段的糙率,A 为过流断面面积,B W 为水面宽度(包括主流宽度及仅起调蓄作用的附加宽度),R 为水力半径,q 为旁侧入流流量(单位河长上旁侧入流场)。

此方程组属于二元一阶双曲型拟线性方程组,对于非恒定问题,现阶段尚无法直接求出其解析解,通常用有限差分法或其它数学离散方法求其数值解。

在水流稳态、棱柱形河道条件下,上述控制方程组退化为水力学的谢才公式,可采用相应的方法求解水流特征。

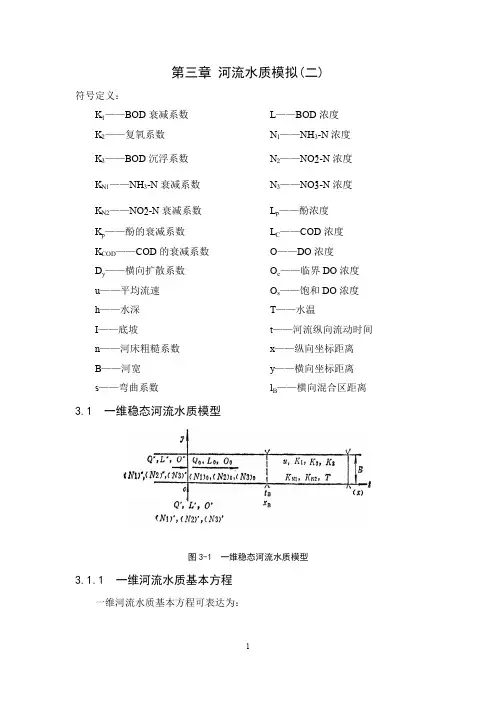

7.1.2 扩散质输运控制方程描述河道扩散物质运动及浓度变化规律的控制方程为:带源的一维对流分散(弥散)方程,形式如下:S S hAKAC x c AE x x QC t AC r x ++-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=+∂∂∂∂∂∂∂∂)()( (3) 式中,C 为污染物质的断面平均浓度,Q 为流量,为纵向分散系数,S 为单位时间、单位河长上的污染物质排放量,K 为污染物降解系数,S r 为河床底泥释放污染物的速率。

降解析数(a)水质预测模式的选用根据尾水性质;评价河段和周围敏感目标的特点,水质预测模式采用如下模式:1、持久性污染物采用单组份一维稳态稀释模式;计算公式为:Co=( qCq + C上Q上)/(Q上+ q )式中:q --排污口污水排放量或流入支流的流量(m3/sec)Cq --排污口污染物排放浓度或入流水质浓度(mg/c)Q上--河道上游来水水量(m3/sec)C上--河道上游来水水质2、对于非持久性污染物,采用一维稳态稀释、降解综合模式计算公式为:C(x)= C o×Exp[-KL/(v×86400)]————更正(上次传错,多多见谅!)式中:Co--排放污水或入流支流与上游来水稀释后的混合浓度K--污染物的降解系数(d-1)L--河道沿程距离(m)v--河道水流流速(m/S)对于BOD采用S-P模式,计算公式为C= Co e-K1L/vQ= Qs-(Qo-Qs)e-K2L/v +[K1Co/(K1-K2)][ e-K1 L/v - e-K2L/v]式中:CoQ --排放污水或人流支流与将上游来水稀释混合后的BOD和溶解氧浓度(mg/L)Qs --饱和溶解氧浓度K1,K1--BOD的降解浓度和溶解氧的复氧系数(d-1).(b)预测模式中系数的确定对于非持久污染物,选用了重要的水质参数BOD、COD、NH3-N进行降解计算,其他水质参数均作为持久性污染物,仅考虑河段的稀释作用。

根据对评价河段的实测数据的分析计算;确定该评价河段中的BOD降解系数为0.021D,复氧系数为0.05 D,COD的降解系数为0.009 D,NH3-N的降解系数为0.032 D。

(c)顺流条件下预测计算三期工程实施以后,排放口设置在青秋浦西侧吴湘江断面时,在顺流条件下对水环境影响进行预测,计算结果见表10-8。

(d)倒流条件下的预测计算三期工程实施以后,排放口设置在青秋浦西侧吴淤江断面时,倒流条件下斜挝大桥水质断面的污染物浓度将会增加,对其增加量计算。

(一)[]036586.4exp(/86400)h W Q Cs K L u C =⨯⨯⨯⨯⨯-其中:365——天数86.4——时间换算系数Qh——流量,m 3/sK——衰减系数,1/d ,COD K 取0.18,氨氮K 取0.12,总磷K 取0.07L——河流长度,mU——流速,m/sC0——上游来水污染物背景浓度,mg/LCs——功能区水质标准浓度,mg/LW——容量,kg/a (二))(*)*(*1000000/86400*365*86400j i i u Kx Q Q C e C Wi +-=河流一维水质模型由河段和节点两部分组成,节点指河流上排污口、取水口、干支流汇合口等造成河道流量发生突变的点,水量与污染物在节点前后满足物质平衡规律(忽略混合过程中物质变化的化学和生物影响)。

河段指河流被节点分成的若干段,每个河段内污染物上界 下界j#k#节点i 河段i的自净规律符合一阶反应规律。

(Wi 容量:t/a ))(*)*(*1000000/86400*365*864000j i A u Kx S Q Q C e C C Wi +--=-式中:Wi 容量----t/a;(三)污染物综合降解系数K收集水文站、水利局等部门相关资料,资料不足情况下对该河段进行现场调查,通常可获取的常规参数有:河道长度L (m )、河宽B (m )、河段流速u (m/s ),入河流量Q (m 3/s )和水质污染物浓度c (mg/L )等。

污染物综合降解系数K 的确定。

K 是反应污染物沿程变化的综合系数,是计算水体那无能力的重要参数,为获取河段K 值,进行水质监测,用二断面法求相应的K 值,公式为:式中:c1——河段上游断面污染物浓度,mg/L ;c2——河段下游断面污染物浓度,mg/L ;x ——河段长度,m ;u ——河段流速,m/s 。

水环境容量计算方法总结目录水环境容量计算方法总结 (1)目录 (1)一、一维模型 (1)二、二维模型 (4)三、感潮河段零维模型 (6)四、湖库模型 (6)一、一维模型1、适用范围:全国水环境容量核定技术指南1)宽浅河段;2)污染物在较短的时间内基本能混合均匀;3)污染物浓度在断面横向方向变化不大,横向和垂向的污染物浓度梯度可以忽略;4)一般情况下适用于河宽小于200m的河流,但注意利用不均匀系数对其容量进行修正。

2、一维衰减公式:排污口、支流排入断面完全混合模型:EP E E P P Q Q Q C Q C C ++= 式中:C 为断面混合后的水质浓度值;C P 为排污口排出的污水的水质浓度值;Q P 为排污口废水排放量;C E 为河水的水质浓度值;Q E 为河水流量。

3、算例:假设该河段水环境功能区目标为III 类,假设该河段上边界COD 来水控制目标为20mg/L ,90%最枯月保证率流量为20m³/s ,该河段平均流速为0.2m/s ,COD降解系数约0.1/d,概化排污口流量为1m³/s,COD浓度90mg/L,支流流量5m³/s,COD浓度为25mg/L。

C 目=Q∗C∗exp(−k∗X186400u)+q∗c+WQ+qexp(−kX286400u)通过上游来水衰减,区间内中间混合后衰减等于水质目标,可以反推出区间内水环境容量,注意公式中的单位,通过上述公式算出的W单位为g/s。

Q:m³/s、C:mg/L、u:m/s、K:1/d、x:m。

(1)上边界→节点1(混合前浓度):C2=C1*exp( kx/u)=20*exp( 0.1*20000/86400/0.2)=18.875mg/L(2)概化排污口汇入混合:C3=(c1*q1+C2*Q1)/(q1+ Q1)=(90*1+18.875*20)/(20+1)=22.262mg/L(3)节点1→节点2:C4= C3*exp( kx/u)=22.262*exp( 0.1*5000/86400/0.2)=21.627mg/L(超标)(4)节点2→节点3(混合前浓度):C5= C4*exp( kx/u)=21.627*exp( 0.1*20000/86400/0.2)=19.264mg/L(5)支流汇入混合:C6=(c2*q2+C5*Q2)/(q2+ Q2)=(25*5+19.264*21)/(5+21)=20.367mg/L(6)节点3→节点4:C7= C6*exp( kx/u)=20.367*exp( 0.1*5000/86400/0.2)=19.786mg/L(7)节点4→控制断面:C8= C7*exp( kx/u)=19.786*exp( 0.1*8000/86400/0.2)=18.891mg/L可见,该河段在现状排污情况下水质能达到地表水III类,但河段允许排放量根据实际情况分配不均匀,上游计算断面1存在超标情况,下游容量仍有富裕,在因此需进一步通过试算的方法,削减概化排污口排污量,此外可根据实际情况对下游支流水质目标进行适当调整,将容量进行合理分配。

第七章 一维非恒定河流和河网水量水质模型对于中小型河流,通常其宽度及水深相对于长度数量较小,扩散质(污染物质、热量)很容易在垂向及横向上达到均匀混合,即扩散质浓度在断面上基本达到均匀状态。

这种情况下,我们只需要知道扩散质在断面内的平均分配状况,就可以把握整个河道的扩散质空间分布特征,这是我们可以采用一维圣维南方程描述河流水动力特征或水量特征(水位、流量、槽蓄量等);用一维纵向分散方程描述扩散质在时间及河流纵向上的变化状况。

特别地,对于稳态水流,可以采用常规水动力学方法推算水位、断面平均流速的沿程变化;采用分段解析解法计算扩散质浓度沿纵向的变化特征。

但是,在非稳态情况下(水流随时间变化或扩散质源强随时间变化)解析解法将无能为力(水流非恒定)或十分繁琐(水流稳态、源强非恒定),这时通常采用数值解法求解河道水量、水质的时间、空间分布。

在模拟方法上,无论是单一河道还是由众多单一河道构成的河网,若采用空间一维手段求解,描述水流、水质空间分布规律的控制方程是相同的,只不过在具体求解方法上有所差异而已。

7.1 单一河道的控制方程 7.1.1 水量控制方程采用一维圣维南方程组描述水流的运动,基本控制方程为:∂∂∂∂Q x B Ztq W += (1) 023/422=+-++RQ u n g x Au x Z gA x Q u t Q ∂∂∂∂∂∂∂∂ (2) 式中t 为时间坐标,x 为空间坐标,Q 为断面流量,Z 为断面平均水位,u 为断面平均流速,n 为河段的糙率,A 为过流断面面积,B W 为水面宽度(包括主流宽度及仅起调蓄作用的附加宽度),R 为水力半径,q 为旁侧入流流量(单位河长上旁侧入流场)。

此方程组属于二元一阶双曲型拟线性方程组,对于非恒定问题,现阶段尚无法直接求出其解析解,通常用有限差分法或其它数学离散方法求其数值解。

在水流稳态、棱柱形河道条件下,上述控制方程组退化为水力学的谢才公式,可采用相应的方法求解水流特征。

降解析数

(a)水质预测模式的选用

根据尾水性质;评价河段和周围敏感目标的特点,水质预测模式采用如下模式:

1、持久性污染物采用单组份一维稳态稀释模式;计算公式为:

Co=( qCq + C

上Q

上

)/(Q

上

+ q )

式中:

q --排污口污水排放量或流入支流的流量(m3/sec)

Cq --排污口污染物排放浓度或入流水质浓度(mg/c)

Q

上

--河道上游来水水量(m3/sec)

C

上

--河道上游来水水质

2、对于非持久性污染物,采用一维稳态稀释、降解综合模式计算公式为:

C(x)= Co×Exp[-KL/(v×86400)]————更正(上次传错,多多见谅!)式中:

Co--排放污水或入流支流与上游来水稀释后的混合浓度

K--污染物的降解系数(d-1)

L--河道沿程距离(m)

v--河道水流流速(m/S)

对于BOD采用S-P模式,计算公式为

C= Co e-K1L/v

Q= Qs-(Qo-Qs)e-K2L/v +[K1Co/(K1-K2)][ e-K1 L/v - e-K2L/v]

式中:

CoQ --排放污水或人流支流与将上游来水稀释混合后的BOD和

溶解氧浓度(mg/L)

Qs --饱和溶解氧浓度

K1,K1--BOD的降解浓度和溶解氧的复氧系数(d-1).

(b)预测模式中系数的确定

对于非持久污染物,选用了重要的水质参数BOD、COD、NH3-N进行降解计算,其他水质参数均作为持久性污染物,仅考虑河段的稀释作用。

根据对评价河段的实测数据的分析计算;确定该评价河段中的BOD降解系数为0.021D,复氧系数为0.05 D,COD的降解系数为0.009 D,

NH3-N的降解系数为0.032 D。

(c)顺流条件下预测计算

三期工程实施以后,排放口设置在青秋浦西侧吴湘江断面时,在顺流条

件下对水环境影响进行预测,计算结果见表10-8。

(d)倒流条件下的预测计算

三期工程实施以后,排放口设置在青秋浦西侧吴淤江断面时,倒流条件下斜挝大桥水质断面的污染物浓度将会增加,对其增加量计算。

(e)水环境影响评价

由于吴撤江纳入河道的水容量较小,而园区污水厂尾水的排放量较大,河道的稀释倍数仅为一倍左右,纳污河段的水环境将受到一定的影响。

因此,园区在开发建设时一定要采取可靠的集中控制手段,使其对环境产生的影响降低到最低程度;同时;还应考虑对纳污河道水质的进一步治理。

如设法增加吴抛江纳污河道的水流量;改善上游来水水质等,以提高纳污河道的稀释和自净能力。

注意几点:

(1) 注意水的扩散影响。

(2) 一维水质模型是简单的,不考虑其他因素。

事实上,水质污染也要考虑河宽、

水的深度、以及降解系数是动态变化的等等原因。

(3)水质的好坏是以指标的最大值来划分等级的,同一个等级的水质有量的差

别,不同级别的水质有质的差别。