伽利略的理想实验与牛顿第一定律(201908)

- 格式:ppt

- 大小:278.50 KB

- 文档页数:20

2019年中考物理考点:伽利略斜面实验及牛顿第一定律

小编精心整理了《2019年中考物理考点:伽利略斜面实验及牛顿第一定律》,希望您能有所收获,祝考生们考试取得好成绩。

更多相关资讯敬请关注本网的更新

2019年中考物理考点:伽利略斜面实验及牛顿第一定律

伽利略斜面实验

①三次实验小车都从斜面顶端滑下的目的是:保证小车开始沿着平面运动的速度相同。

②实验得出得结论:在同样条件下,平面越光滑,小车前进地越远。

③伽利略的推论是:在理想情况下,如果表面绝对光滑,物体将以恒定不变的速度永远运动下去。

④伽科略斜面实验的卓越之处不是实验本身,而是实验所使用的独特方法——在实验的基础上,进行理想化推理。

(也称作理想化实验)它标志着物理学的真正开端。

牛顿第一定律

①牛顿总结了伽利略、笛卡儿等人的研究成果,得出了牛顿第一定律,其内容是:一切物体在没有受到力的作用的时候,总保持静止状态或匀速直线运动状态。

②说明:

·牛顿第一定律是在大量经验事实的基础上,通过进一步推理而概括出来的,且经受住了实践的检验所以已成为大家公认的力学基本定律之一。

但是我们周围不受力是不可能的,因此不可能用实验来直接证明牛顿第一定律。

·牛顿第一定律的内涵:物体不受力,原来静止的物体将保持静止状态,原来运动的物体,不管原来做什么运动,物体都将做匀速直线运动.。

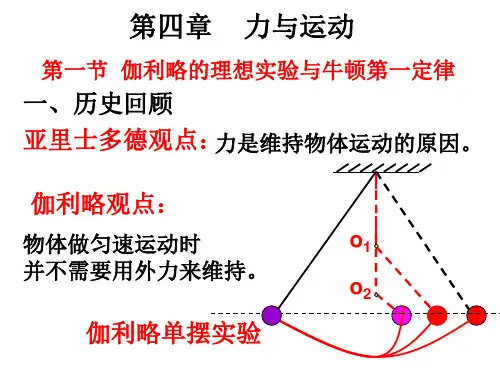

第四章 第一节 伽利略的理想实验与牛顿第一定律.@@@一、重点难点聚焦1、力和运动的关系:(1)亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因[说明]两千多年前,人们的观测方法、手段很有限,主要凭“直觉”和“观察”得出这样一条∙∙误错的结论(2)伽利略的观点:在水平面上的物体,设想没有摩擦,一旦物体具有某一速度,物体将保持这个速度继续运动下去。

[说明]伽利略用“实验”+“科学推理”的方法推翻了亚里士多得的观点。

伽利略的理想实验虽然是想象中的实验,但这个实验反映了一种物理思想,它是建立在可靠的事实基础之上的。

以事实为依据,以抽象为指导,抓住主要因素,忽略次要因素,从而深刻地提示了自然规律。

(3)笛卡尔的观点:如果没有其它原因,运动的物体将以同一速度沿着一条直线永恒地运动下去。

[说明]笛卡尔补充和完善了伽利略的观点。

2、牛顿第一定律:一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,直到有外力迫使它改变这种状态为止。

[说明]牛顿第一定律也叫惯性定律3惯性:(1)定义:物体保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质(2)对于惯性要正确理解以下几点:①惯性是物体的固有属性,一切物体都具有惯性②惯性与运动状态无关;不论物体是处于怎样的运动状态,惯性总是存在的,当物体原来静止时,它一直“想”保持这种静止状态;当物体运动时,它一直“想”以那一时刻的速度做匀速直线运动。

③惯性与物体是否受力无关,与物体速度大小无关,仅由物体的质量决定。

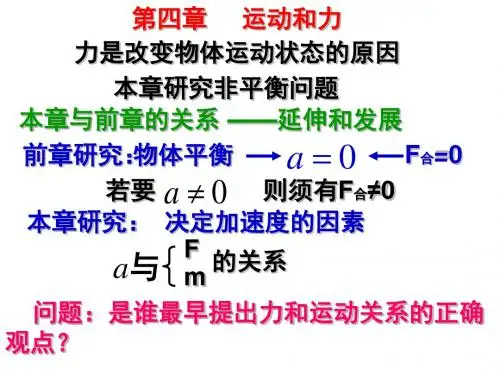

@@@二、方法技巧平台如何正确理解牛顿第一定律?[解答]应从以下几个方面来理解:(1)明确了惯性的概念:定律的前半句话“一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态”,揭示了物体所具有的一个重要的属性——惯性,即物体保持匀速直线运动状态或静止状态的性质,牛顿第一定律指出一切物体在任何情况下都具有惯性。

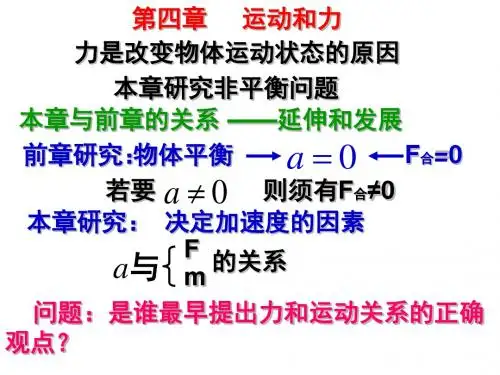

(2)确定了力的含义:定律的后半句话“直到有外力迫使它改变这种运动状态为止”,实际上是对力的定义,即力是改变物体运动状态的原因,并不是维持物体运动的原因,这一点要切实理解。

伽利略的理想实验与牛顿第一定律教案伽利略的理想实验与牛顿第一定律教案一、教案背景1、学生:√中学小学2,学科:物理2、课时:13、学生课前准备:①初读课文,了解牛顿第一定律的大致内容和探究过程。

②收集有关研究力与运动关系的历史人物资料,了解其探究的过程特点。

③发现自学中遇到的问题,并尝试同学间互助解答。

二、教学课题:《伽利略的理想实验与牛顿第一定律》三、教材分析在前三章关于运动和力的分别研究基础上,本章进一步综合研究两者之间的密切关系,从而建立其牛顿运动定律。

牛顿运动定律是动力学的基础,是力学中也是整个物理学的基本规律,而牛顿第一定律则是这个基础的开端,提出物体的运动不需要力来维持,力是改变物体运动状态的原因这些关键结论,为进一步确立力与运动的定量关系,建立牛顿第二定律提供了很好的铺垫。

所以学好这一节内容有着极其重要的意义。

同时,这一节内容彻底打破人们习以为常的力是维持物体运动的原因的观念,强烈地冲击了学生的思维,更让学生懂得如何用科学的研究方法解决实际的物理问题。

对于如何探究这个问题,百度网上有丰富的科学家探究的历史资料,包括文字、图片、视频等资源,特别是对于伽利略的理想实验,鉴于其一定的不现实性和思维外推性,网上的视频资源有效地解决了这个问题,既满足了学生的直观形象思维的需要,更提升了其抽象逻辑思维能力的水平。

五、教学方法1、网络搜索2、对比实验、自主探索、合理推理。

3、利用生活中的实例,理解力与运动、惯性与质量的关系,贴近生活更易理解。

六、教学过程(一)导入:1、多媒体播放《考工记》图片文字,提问为什么“马力既竭,辀犹能一取也。

”从而引出“运动需要力来维持吗?”这个问题。

(/doc/0f19339275.html,/bbs/dispbbs.asp?boa rdid=34&id=10049)2、学生思考回答。

(二)运动需要力来维持吗——人类对运动和力的关系的探索历程教师活动:要是静止的小车运动起来,怎么办?学生活动:对小车施加一个推力作用。