实验四

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:1

实验4放线菌、酵母菌、霉菌形态观察.实验四放线菌、酵母菌、霉菌形态观察(一)放线菌的形态观察1 目的观察放线菌的基本形态特征掌握培养放线菌的几种方法2 原理放线菌一般由分枝状菌丝组成,它的菌丝可分为基内菌丝(营养菌丝)、气生菌丝或有孢子丝三种。

放线菌生长到一定阶段,大部分气生菌丝分化成孢子丝,通过横割分列的方式产生成串的分生孢子。

孢子丝形态多样,有直、波曲、钩状、螺旋状、轮生等多种形态。

孢子也有球形、椭圆形、杆状和瓜子状等等。

它们的形态构造都是放线菌分类鉴定的重要依据。

放线菌的菌落早期绒状同细菌菌落月牙状相似,后期形成孢子菌落呈粉状、干燥,有各种颜色呈同心圆放射状。

3 材料3.1 菌种灰色链霉菌(Str. griseus),天蓝色链霉菌(Str. coelicolor),细黄链霉菌(Str.microflavus)。

3.2 培养基高氏1号培养基。

3.3 器皿培养皿,载玻片、盖玻片、无菌滴管、镊子、接种环、小刀(或刀片)、水浴锅,显微镜,超净工作台,恒温培养箱。

4 流程4.1插片法: 倒平板→插片→接种→培养→镜检→记录绘图4.2压印法: 倒平板→划线接种→挑取菌落→加盖玻片→镜检→记录绘图4.3埋片法: 倒琼脂→切槽→接种→培养→镜检→记录绘图5 步骤5.1插片法5.1.1倒平板将高氏1号培养基熔化后,倒10~12毫升左右于灭菌培养皿内,凝固后使用.5.1.2插片将灭菌的盖玻片以45度角插入培养皿内的培养基中,插入深约为1/2或1/3(图5-1)。

5.1.3接种与培养用接种环将菌种接种在盖玻片与琼脂相接的沿线,放置28℃培养3~7天。

5.1.4观察培养后菌丝体生长在培养基及盖玻片上,小心用镊子将盖玻片抽出,轻轻擦去生长较差的一面的菌丝体,将生长良好的菌丝体面向的载玻片,压放于载玻片上。

直接在显微镜下观察。

5.2压印法5.2.1制备放线菌平板同5.1.1。

在凝固的高氏1号培养基平板上用划线分离法得到单一的放线菌菌落。

实验四:传热(空气—蒸汽)实验一、实验目的1.了解间壁式换热器的结构与操作原理;2.学习测定套管换热器总传热系数的方法;3.学习测定空气侧的对流传热系数;4.了解空气流速的变化对总传热系数的影响。

二、实验原理对流传热的核心问题是求算传热膜系数α,当流体无相变时对流传热准数关联式的一般形式为:(4-1)对于强制湍流而言,Gr准数可以忽略,故(4-2)本实验中,可用图解法和最小二乘法计算上述准数关联式中的指数m、n和系数A。

用图解法对多变量方程进行关联时,要对不同变量Re和Pr分别回归。

本实验可简化上式,即取n=0.4(流体被加热)。

这样,上式即变为单变量方程再两边取对数,即得到直线方程:(4-3)在双对数坐标中作图,找出直线斜率,即为方程的指数m。

在直线上任取一点的函数值代入方程中,则可得到系数A,即:(4-4)用图解法,根据实验点确定直线位置有一定的人为性。

而用最小二乘法回归,可以得到最佳关联结果。

应用微机,对多变量方程进行一次回归,就能同时得到A、m、n。

对于方程的关联,首先要有Nu、Re、Pr的数据组。

其准数定义式分别为:实验中改变冷却水的流量以改变Re准数的值。

根据定性温度(冷空气进、出口温度的算术平均值)计算对应的Pr准数值。

同时,由牛顿冷却定律,求出不同流速下的传热膜系数α值。

进而算得Nu准数值。

牛顿冷却定律:(4-5)式中:α—传热膜系数,[W/m2·℃];Q—传热量,[W];A—总传热面积,[m2];△tm—管壁温度与管内流体温度的对数平均温差,[℃]。

传热量Q可由下式求得:(4-6)W—质量流量,[kg/h];Cp—流体定压比热,[J/kg·℃];t1、t2—流体进、出口温度,[℃];ρ—定性温度下流体密度,[kg/m3];V—流体体积流量,[m3/s]。

三、实验设备四、实验步骤1.启动风机:点击电源开关的绿色按钮,启动风机,风机为换热器的管程提供空气2.打开空气流量调节阀:启动风机后,调节进空气流量调节阀至微开,这时换热器的管程中就有空气流动了。

实验四:循环结构程序设计班级:学生姓名:学号:一、实验目的1、理解循环的概念2、理解并掌握循环结构相关语句的含义、格式及使用3、学会循环的应用及控制,包括:①掌握使用循环输入多个数据的方法②掌握在多个数据中有选择地输出数据的方法③掌握在多个数据中对某种数据进行计数的方法④掌握求多个数据中最大值、最小值的方法⑤掌握使用break、continue语句终止循环4、掌握循环的嵌套二、知识要点1、循环变量、循环条件、循环体的概念2、三种循环语句的一般格式、执行过程3、理解选择结构与循环结构中“条件表达式”之不同含义4、二重循环的执行过程三、实验预习(要求做实验前完成)1、循环变量的主要用途是:2、用循环求多个数的和之前,先要把和的初始值赋为:3、用循环求多个数的乘积之前,先要把乘积的初始值赋为:4、字符变量能否作为循环变量?5、循环过程中,如果循环条件成立,但需要结束循环,可采用什么办法?6、什么叫循环的嵌套?四、实验内容(要求提供:①算法描述或流程图②源程序)1. 编程,利用循环计算以下表达式的值:(5+52)*(4+42)*(3+32)*(2+22)*(1+12)*(1/2+1/3+1/4+1/5)(for循环)include <stdio.h>#include <stdlib.h>int main(){int a;double sum=1,sum1=0;for(a=1;a<=5;a++)sum=sum*(a+a*a);printf("结果为%lf\n",sum);for(a=2;a<=5;a++)sum1=sum1+(1.0/a);printf("%lf\n",sum1);printf("结果为%lf\n",sum*sum1);return 0;}2. 编程,从键盘输入若干个整数,当输入0时,输入停止。

实验四茶叶中一些元素的分离和测定(实验学时:6 )教学内容:茶叶样品用盐酸溶解,过滤后保留滤液,在滤液中依照Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+生成氢氧化物的条件不同,将它们分离并利用各自的鉴定反应将这四种离子一一鉴定出来。

教学目标及要求:1.学习从茶叶中分离和鉴定Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+的方法。

教学重点:1. 茶叶样品的处理;2. Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+的分离和鉴定条件。

教学难点:实验条件的把握和实验现象的正确判断。

教学方法:1.教师简述实验方法、原理及实验注意问题。

2.教师检查学生的预习情况。

3.学生动手做实验,教师指导实验。

教学过程:一、小结上次学生实验及实验报告。

二、实验要求(1)熟悉茶叶样品的处理;(2)熟悉Ca2+、Mg2+、Al3+、Fe3+的分离和鉴定。

三、实验原理在pH=7的氨性溶液中,Al3+和Fe3+生成氢氧化物沉淀,而Ca2+和Mg2+留在溶液中。

在Al3+和Fe3+生成的氢氧化物沉淀中加入过量的NaOH,则Al3+溶解,而Fe3+依然以氢氧化铁形式沉淀析出,在Al3+溶液中,利用Al3+的鉴定反应将其鉴定出来;在氢氧化铁沉淀中加入盐酸使其溶解,然后利用Fe3+的鉴定反应将其鉴定出来;在Ca2+和Mg2+溶液中,利用Ca2+和Mg2+的鉴定反应将它们鉴定出来。

四、实验内容1、茶叶样品的处理台秤上称取4g干燥的茶叶,放入蒸发皿中,在通风橱内加热充分灰化,然后移入研钵中研细,加入20mL 2mol/L盐酸,加热搅拌,溶解,过滤,保留滤液。

2、分离和鉴定Ca、Mg、Al、Fe金属离子用浓氨水将上述所得滤液的pH值调至7左右,离心分离,上层清液转至另一离心管(留后实验用),在沉淀中加过量2mol/L NaOH溶液,然后离心分离。

把沉淀和清液分开,在清液中加2滴铝试剂,再加2滴浓氨水,在水浴上加热,有红色絮状沉淀产生,示有Al3+。

在所得的沉淀中加2mol/L盐酸使其溶解,然后滴加2滴0.25mol/L K4[Fe(CN)6]溶液,生成深蓝色沉淀,示有Fe3+。

实验四体积排除色谱(SEC)法测定聚合物的分子量及分子量分布分子量的多分散性是高聚物的基本特征之一。

聚合物的性能与其分子量和分子量分布密切相关。

体积排除色谱(size exclusion chromatography,SEC)是液相色谱的一个分支,已成为测定聚合物分子量分布和结构的最有效手段。

其还可测定聚合物的支化度,共聚物及共混物的组成。

采用制备型的色谱仪,可将聚合物按分子量的大小分级,制备窄分布试样,供进一步分析和测定其结构。

该方法的优点是:快捷、简便、重视性好、进样量少、自动化程度高。

体积排除色谱在一段时期内常称为凝胶渗透色谱(gel permeation chromatography,GPC)、凝胶过滤色谱(gel filtration chromatography,GFC)、凝胶色谱。

从分离机理看,使用体积排除色谱较为确切。

一、实验目的:1.了解SEC法测定高聚物分子量及分子量分布的原理;2.掌握Waters—510型仪器的操作技术;3.掌握SEC数据处理方法。

二、基本原理:体积排除色谱(SEC)分离机理认为在多孔载体(其孔径大小有一定的分布,并与待分离的聚合物分子尺寸可比拟的凝胶或多孔微球)充填的色谱柱里引入聚合物溶液,用溶剂淋洗,体系是处于扩散平衡的状态。

聚合物分子在柱内流动过程中,不同大小的分子向载体孔洞渗透的程度不同,大分子能渗透进去的孔洞数目比小分子少,有些孔洞即使大小分子都能渗透进去,但大分子能渗透的深度浅。

溶质分子的体积越小渗透进去的几率越大,随着溶剂流动,它在柱中保留的时间越长。

如果分子的尺寸超过载体孔的尺寸时,则完全不能渗透进孔里,只能随着溶剂从载体的粒间空隙中流过,最先淋出。

当具有一定分子量分布的高聚物溶液从柱中通过时,较小的分子在柱中保留的时间比大分子保留的时间要长,于是整个样品即按分子尺寸由大到小的顺序依次流出。

色谱柱总体积为V t,载体骨架体积为V g,载体中孔洞总体积为V i,载体粒间体积为V0,则V t=V g+V0+V iV0和V i之和构成柱内的空间。

实验四沸点的测定

一、实验目的

1. 1.了解测定沸点的意义;

2. 2.掌握微量法测定沸点的原理和方法。

二、实验原理

测定液体的蒸汽压与外界施于液面的总压力相等时对应的温度就是液体的沸点。

三、实验仪器与药品

b形管、温度计、硅油、铁架台、沸点管、苯

四、实验步骤

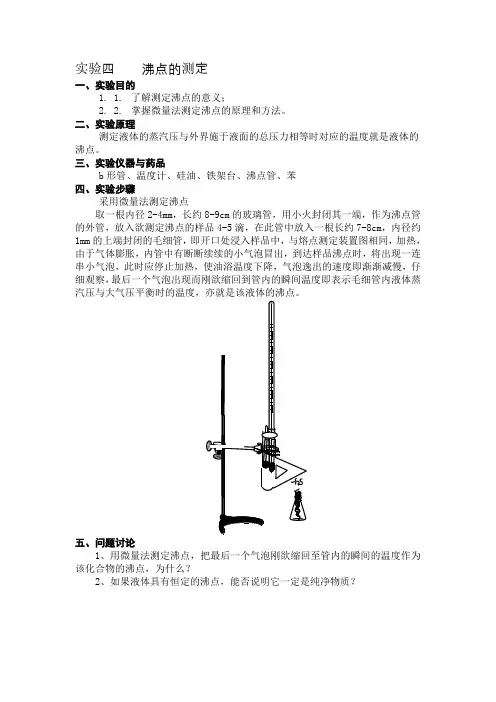

采用微量法测定沸点

取一根内径2-4mm,长约8-9cm的玻璃管,用小火封闭其一端,作为沸点管的外管,放入欲测定沸点的样品4-5滴,在此管中放入一根长约7-8cm,内径约1mm的上端封闭的毛细管,即开口处浸入样品中,与熔点测定装置图相同,加热,由于气体膨胀,内管中有断断续续的小气泡冒出,到达样品沸点时,将出现一连串小气泡,此时应停止加热,使油浴温度下降,气泡逸出的速度即渐渐减慢,仔细观察,最后一个气泡出现而刚欲缩回到管内的瞬间温度即表示毛细管内液体蒸汽压与大气压平衡时的温度,亦就是该液体的沸点。

五、问题讨论

1、用微量法测定沸点,把最后一个气泡刚欲缩回至管内的瞬间的温度作为该化合物的沸点,为什么?

2、如果液体具有恒定的沸点,能否说明它一定是纯净物质?。

实验四直角坐标法测设1.实验目的(1)培养学生读图、用图的能力,能在地形图上进行设计。

(2)掌握施工放样的几种基本方法。

(3)学会对放样结果进行误差分析和精度评定2.实验内容(1)在已有的地形图上设计一条建筑基线。

(2)在图上读取该基线起、终点坐标,设计、选择放样方法。

(3)根据已知控制点数据和设计点数据,按设计方案计算放样数据。

(4)放样该基线的平面位置和高程。

(5)对放样结果进行误差分析,评定放样结果的精度。

3.实验步骤1、图上设计基线位置①从已有图纸上根据控制点位置和建筑物轴线位置设计一条建筑基线,须满足:a.建筑基线与建筑物轴线水平或垂直;b.控制点尽量与基线的起、终点通视。

②读取基线的起、终点坐标,设计放样方案。

2、测设数据的准备①准备控制点资料(一般选择原测图控制点作为放样控制点)。

②选择测站点和定向点。

③计算各点的放样数据。

3、用经纬仪正、倒镜分中法放样角度β,钢尺放样水平距离D,水准仪放样高程①在测站点上安置经纬仪。

②盘左:望远镜照准已知方向,配水平度盘读数为0°00 00²。

松开照准部,顺转到度盘读数约为β值时制动,用水平微动螺旋准确调至读数β。

指挥人在望远镜视线上适当的位置打一木桩,用小钉准确地在木桩上标定其位置。

③盘右:望远镜再照准已知方向,配水平度盘读数为180°00¢00²。

松开照准部,逆转到度盘读数约为180°+β值时制动,用微动螺旋准确调至读数180°+β。

指挥人在望远镜视线方向原木桩上,用小钉准确地标定其位置;若两点重合,该点即是正确位置。

若两点不重合,则取两点连线的中点作为正确位置,则该点与测站点的连线方向即为放样方向。

④在已放样方向上粗放设计距离D并测量丈量时钢尺温度t,打桩,并用水准仪往返测定测站点与粗放点间高差。

⑤计算三项改正数和实际已粗放平距D¢及距离改正数ΔD。

在已放方向上延长或缩短ΔD即可。

实验四、土壤对磷的固定现象一、目的与意义土壤的性质对水溶性磷肥肥效影响较大,如普通磷酸钙为水溶性磷肥,施在石灰性土壤上,其中水溶性的磷酸根离子与钙离子作用生成难溶性的磷酸钙化合物,使肥效降低。

若施于酸性土壤中,因酸性土存在着活性铁、铝离子,往往形成溶解度很低的磷酸铁铝化合物,也会降低磷肥的有效性。

这种现象称为磷的固定作用。

本实验在于,使大家加深土壤对磷固定作用的感性认识,以及施用磷肥时必须充分注意这一问题。

二、实验方法以北方石灰性土壤为样本,几种不同处理的土柱高度,向土壤中施入普通过磷酸钙溶液后分别加入蒸馏水淋洗,淋洗液用钼兰比色法检查磷。

从淋洗液中有无磷的存在,判断水溶性磷肥在土壤中的移动性。

1、实验设计设5个处理:①对照—9 cm高土柱(50 g土样)不施肥、②9 cm高土柱(50 g土样)施1%过磷酸钙水溶液10 ml、③ 5 cm高土柱(30 g土样)施1%过磷酸钙水溶液6 ml、④ 3 cm高土柱(20 g土样)施1%过磷酸钙水溶液4 ml、⑤ 3 cm高土柱(20 g土样)施1%过磷酸钙水溶液10 ml。

2、操作步骤装土柱:取直径约3 cm,高度约为12~13 cm,底部有孔的玻璃管5支,放入棉花少许,沿管壁铺平,分别标上处理代号。

然后,用台秤称取通过0.5 mm筛孔土样两份,每份各50 g,分别装入处理①、②,称取土样30 g装入处理③,最后再称取土两份,每份20 g分别装入处理④、⑤,将每支玻璃柱的下部放上大试管承接滤液。

施肥:用量筒取1%过磷酸钙水溶液10 ml、6 ml、4 ml、10 ml,分别施入处理②、③、④、⑤处理①则加入10 ml蒸馏水(各处理施肥方法同实验三)。

淋洗:待肥料溶液都渗下后,土柱未被溶液浸透,还有不同高度的干土层,这时立即用量筒取蒸馏水20 ml、14 ml、9 ml分别淋洗处理②、③、④,同时处理①、⑤各加放入20 ml蒸馏水淋洗(淋洗过程参看实验三)。

实验四容量法测定阿司匹林肠溶片含量一、目的要求通过本实验掌握两步滴定法测定阿司匹林肠溶片的原理和操作。

二、原理阿司匹林肠溶片除了加入少量酒石酸或枸橼酸稳定剂外,制剂工艺过程中又有可能有水解产物(水杨酸、醋酸)产生,这些酸均会消耗NaOH滴定液,导致测定结果偏高,因此不能采用直接滴定法,而采用先中和与供试品共存的酸,再将阿司匹林在碱性条件下水解后测定含量的两步滴定法。

第一步中和用NaOH滴定液中和可能存在的全部游离酸,阿司匹林也同时成为钠盐,消耗的NaOH滴定液体积可以不计。

COOHOCOCH3+NaOH COONaOCOCH3+H2OCOOHOH+NaOH COONaOH+H2O第二步水解定量加入过量的NaOH滴定液,水解阿司匹林。

COONaOCOCH3+NaOH(过量)COONaOH+CH3COONa第三步测定用H2SO4滴定液滴定剩余的NaOH滴定液,由水解时消耗的碱量计算阿司匹林含量,滴定结果用空白试验校正。

2NaOH(剩余)+H2SO4Na2SO4+H2O三、操作精称本品8片,求平均片重。

置于研钵中,研细成粉后,加入中性乙醇适量(少量多次),研磨均匀,用玻棒和漏斗将溶液全部转移入100mL容量瓶中,研钵、漏斗和玻棒上的残渣用中性乙醇洗涤干净,洗液合并于量瓶中,定容,摇匀。

溶液用漏斗过滤于100mL锥形瓶中,精密量取续滤液25.0mL置于250mL锥形瓶中,加酚酞指示液3滴,用NaOH滴定液(0.1mol/L)滴加至溶液显粉红色(颜色应与空白保持一致),再精密加入NaOH滴定液(0.1mol/L)40.0mL,70℃水浴加热15min并时时振摇,迅速冷却至室温,用H2SO4滴定液(0.05mol/L)滴定至红色退去。

同时将滴定结果用空白试验校正。

空白实验:精密吸取25.0mL的中性乙醇,加酚酞指示液3滴,用NaOH滴定液(0.1mol/L)滴加至溶液显粉红色,再精密加入NaOH 滴定液(0.1mol/L )40.0mL ,70℃水浴加热15min 并时时振摇,迅速冷却至室温,用H 2SO 4滴定液(0.05mol/L )滴定至红色退去。

实验四 Hello World一、实验目的:第一次正面接触嵌入式Linux的开发,第一次编写嵌入式的应用程序,亲身实践一下开发步骤。

二、实验环境:PC机一台、虚拟机系统(Ubuntu系统)、ARM2410嵌入式开发板。

三、实验内容:编写、编译并运行Hello World程序。

四、实验记录:1、实验步骤::1)、打开计算机电源,进入Linux系统;2)、正确连接计算机与实验仪的连接线,其中包括串口线、交叉网线等;3)、在PC机上打开一个终端;4)、输入minicon后回车。

minicom程序应该在以前的步骤中已经设置过了;5)、打开实验仪的电源,在minicom的终端上按回车键进入提示符状态;6)、输入sufo ifconfig eth1 192.168.2.122Mount –t nfs –o nolock 192.168.2.122:/source/rootfs /mnt;7)、宿主机上打开另一个终端输入如下命令,进入/nfs目录cd / source/rootfsvi helloworld.c此时会显示一个空白窗口,可进行程序的编写,最后存盘退出,先按“Esc”键,然后按“:”,此时左下角会出现冒号然后输入“wq”最后按“Enter”确认;8)、交叉编译helloworld.carm-linux-gcc –o helloworld helloworld.cls;9)、回到开有minicom 的终端输入ls./ helloworld查看程序运行输出结果。

2、实验具体操作及结果:再开一个终端:3.实验程序如下:#include<stdio.h>Main(){printf(“hello world!/n”);}五、实验小结:通过这次试验熟悉了嵌入式交叉编译,进一步加强了对linux指令的运用,熟悉及回顾了vi编辑器的用法。

实验四典型非线性环节一、实验要求了解和掌握典型非线性环节的原理,观察和分析典型非线性环节的输出特性。

二、实验原理实验以运算放大器为基本元件,在输入端和反馈网络中设置相应元件(稳压管、二极管、电阻和电容)组成各种典型非线性的模拟电路。

(1)继电特性:见图2-4-1图2-4-1继电特性模拟电路理想继电特性如图2-4-1C所示。

图中M值等于双向稳压管的稳压值。

图2-4-1C理想继电特性(2)饱和特性:见图2-4-2A及图2-4-2B图2-4-2A饱和特性模拟电路图2-4-2B 理想饱和特性理想饱和特性图中特性饱和值等于稳压管的稳压值斜率K 等于前一级反馈电阻与输入电阻值之比,即:t RK R =(3) 死区特性死区特性模拟电路图:见图2-4-3A图2-4-3A 死区特性模拟电路死区特性如图2-4-3B 所示。

图2-4-3B 死区特性图中特性的斜率K 为:1R K R =死区2212()0.42()30R V R V ∆=⨯= 式中2R 单位为K Ω,且21R R =。

(实际∆还应考虑二极管的压降值) (4) 间隙特性间隙特性的模拟电路图:见图2-4-4A间隙特性如图4-4B 所示,图中空间特性的宽度∆(0A )为:2212()0.42()(44)30RV R V ∆=⨯=- 式中2R 单位为K Ω,且(21R R =)。

特性斜率tg a 为: 0(45)fi f R C t g a C R =∙- 根据式(4-4)和(4-5)可知道,改变2R 和1R 可改变空间特性的宽度:改变0iR R 或i f C C ⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭值可调节特性斜率(tga )图2-4-4A 间隙特性模拟电路图2-4-4B 间隙特性三、实验步骤及内容准备:将B7信号发生器单元中的G 和G1用开关连接。

实验步骤:(1)按图2-4-1接线,图2-4-1中虚线处用导线连接好:(图2-4-1A )中用开关将A5中W5电位器的一端与+5V 连接,按模拟电路图由左至右的顺序运放依次由A1、A3、A4运放单元构建,其中第二级运放的反馈部分由A4中的IN 和OUT 之间的第五个开关拨至ON (由下至上)。

实验四 循环控制

一、实验目的及任务:

1,掌握在程序设计条件型循环结构时,如何正确地设定循环条件,以及如何控制循环的次数。

2,了解条件型循环结构的基本测试方法。

3,掌握如何正确地控制计数型循环结构的次数。

4,了解对计数型循环结构进行测试的基本方法。

二、实验环境

Win-TC 编程环境;主机操作系统为Windows2000或Windows XP ;

三、 预备知识

要深入理解循环程序结构的特点,掌握其各种方式的语句实现。

四、实验内容

1求出俩个数的最大公约数和最小公倍数。

程序提示:

2.编写程序利用公式:!n 1!21!111e ++++

= 求e 的近似值,精确到小数后6位 程序提示:

main 函数算法为:

定义int 型变量n,i ,double 型变量e,p,t

输入n 的值

e=1;t=1;p=1;i=1

while(t>=1e-7)

{e=e+t;

i++;

p=p*i;

t=1.0/p;

}

输出e 的值

3.上机完成习题6.10:猴子吃桃问题。

猴子第一天摘下若干个桃子,当即吃了一半,还不过瘾,又多吃了一个。

第二天早上又将剩下的桃子吃掉了一半,又多吃了一个。

以后每天早上都吃了前一天剩下的一半零一个。

到第10天早上想再吃时,见只剩下一个桃子了。

求第一天共摘了多少桃子。

在得到正确结果后,修改题目,改为每天早上都吃了前一天剩下的一半加二个,请修改程序,并运行,检查运行结果是否正确。

程序提示:

使用以下循环结构

x=1

for(i=9;i>=1;i--)

x=2*x+1。