社会美与自然美的区别

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:3

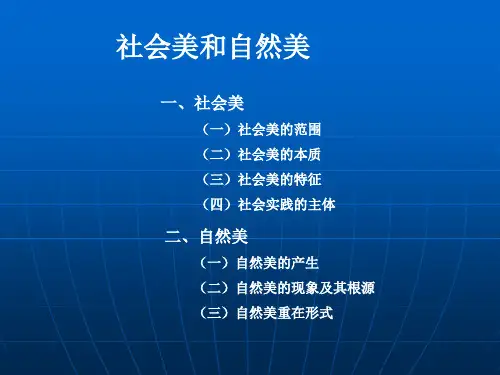

美学概论第三章社会美和自然美美学作为一门较为综合的学科,关注的不仅是艺术作品的审美特征,还包括社会美和自然美。

社会美和自然美是美学研究的两个重要方面,它们从不同的角度去探讨美的存在和价值,丰富了美学的内涵。

社会美是指人类社会中的美。

人作为社会性动物,其生存和发展离不开社会的参与和交往。

社会美主要是研究人类社会中的美的表现形式和价值。

社会美一方面表现在社会生活中的艺术形式,如艺术作品、音乐、舞蹈等,它们不仅是个体审美体验的载体,更是社会文化的传承和创新的体现;另一方面,社会美还包括社会制度的优美、道德行为的美等方面。

社会制度的优美体现在合理公正的社会分配、人与人之间的和谐关系等方面,道德行为的美则体现在人们对他人的关爱、互助与奉献等。

社会美不仅是一个社会共识,更是社会的凝聚力和向往的目标。

自然美是指自然界中的美。

自然界是人类生活的基础,自然美主要是研究自然界中的美与人的交往。

自然美表现在自然景观、自然物体和自然现象等方面。

自然景观是自然美的集中体现,如山川河流、林木湖水等,其壮丽和优美给人以心灵享受和精神愉悦;自然物体的美指的是其形态、颜色、纹理等方面的审美特征,如花草树木、鸟兽虫鱼等,它们不仅给人以视觉上的享受,更是人与自然之间的纽带;自然现象的美是指自然界中具有审美性的现象,如日出日落、雷电暴雨等,它们的美在于其独特的形态和奇妙的变化,给人以震撼和启发。

总之,社会美和自然美是美学研究的两个重要方面,它们从不同的角度去探讨美的存在和价值。

社会美研究人类社会中的美,探索人与人之间的美的关系;自然美研究自然界中的美,探索人与自然的美的关系。

社会美和自然美相互交融、相得益彰,丰富了人们的审美体验和美的观照。

在当今社会中,我们更应该重视和保护社会美和自然美,通过艺术创作和社会行为的美来构建和谐的社会关系,同时保护和维护自然界的美,实现人与自然的和谐共生。

自然美与社会美1. 引言自然美与社会美是人们对美的不同观点和理解。

自然美是指自然界中的美,包括大自然中的景色、动植物以及自然的规律与秩序。

社会美则是指人类社会中的美,包括建筑、艺术、音乐、文学等人类创造的美。

本文将探讨自然美与社会美的特点、联系以及对人们的影响。

2. 自然美的特点自然美是人们对自然界中的美的感受和评价。

它具有以下几个特点:2.1 多样性自然界中的美十分多样化,包括山川河流的壮丽景色,森林中的翠绿和鸟鸣声,夜空中的繁星和月光等等。

每一种自然景观都有独特的魅力,给人以美的享受和震撼。

2.2 自然性自然美强调的是其本身的自然性和纯粹性。

自然界中的景象和生物是自然生成的,没有经过人为的改变和加工。

因此,人们常常将自然界中的美与纯真、真实联系在一起。

2.3 和谐与平衡自然美强调的是各个元素之间的和谐与平衡。

大自然的景色常常呈现出宏伟壮丽的同时也充满了柔和和谐的美感。

例如,大海的浩渺与宁静相融合,山川的险峻与宽广相和谐。

3. 社会美的特点社会美是人们对人类社会中的美的感受和评价。

它具有以下几个特点:3.1 人为性社会美的存在是通过人类的创造和努力实现的。

建筑、艺术、音乐、文学等都是人类在社会生活中创造的美的表现形式。

因此,社会美更加强调人类的主动性和创造力。

3.2 多样性社会美包括了各种各样的表达方式和形式。

不同文化和不同时期的社会都有独特的美学标准和审美观点。

不同社会群体和个体对于社会美的定义和理解也有所不同。

3.3 反映社会价值观社会美往往与社会的价值观和观念密切相关。

不同时期和不同社会背景下的社会美往往反映出当时的社会价值观和审美趋势。

例如,古典主义时期的艺术追求秩序和对称,而后现代主义则强调独立性和突破传统。

4. 自然美与社会美的联系尽管自然美和社会美是有所区别的,但它们之间也存在一定的联系和关联。

4.1 影响人的审美情趣自然美和社会美都可以影响人的审美情趣和审美观念。

人们通过欣赏自然美和社会美中的作品和景观,培养和提升自己的审美能力。

社会美与自然美第一节社会美的本质第二节社会美的基本类型第三节自然美及其价值关于美的形态分类的说明——1.美的形态,指美的各种表现形式,它是美的具体形式与体现。

2.世界上没有相同的两片叶子。

绚丽多姿的美的世界中,每种事物的美都是独特的、不可重复的。

3.社会美与自然美的共同之处在于它们是现实生活中直接具有的、不需要经过人为的艺术加工即已存在。

广泛存在于现实生活领域,为芸芸众生提供作为一个完整的人生存所必需的基本的审美营养。

社会美容易被忽视社会美需要被发现社会美应该被张扬4.从美的存在领域的角度分为现实美(含社会美和自然美)、艺术美和形式美。

第一节社会美的本质一、社会美的本质社会美,是指社会生活中客观存在的社会事物、社会现象所具有美。

社会美是现实美的主体部分,与人、人的活动直接紧密相连,它既具有独立的审美价值,又是艺术美的来源之一。

二、社会美的特征1.直接的社会实践性直接来源于人类的社会实践活动,一目了然。

2.鲜明的社会功利性是社会实用功利与道德功利的统一,社会美应该对整个社会系统的生存、发展有利。

社会美重在内容,更体现审美的社会功用。

3.突出的社会历史性社会美具有流动性,一个时代有一个时代的美,社会美往往体现为时代差异、民族差异、阶级差异和角色差异。

第二节社会美的基本类型一、社会主体美1、人体美人体美是指人的形体所具有的美。

人体美究竟是自然性的还是社会性的,是一个理论难题。

人的美主要包含了两大构成元素:外在美:相貌、形体内在美:道德、情操、气质在这两个组成部分当中,人类对于自己的审美是从人体开始的。

这种对于人体的审美,经历了从最早的生殖崇拜期到后来的健壮体魄欣赏的转变。

前者是基于人类种族延续的需要,后者往往是因为战争等当时的社会生活的需要。

人的躯体不是一种单纯的自然存在,而是在形状和构造上既表示它是精神的感性的自然存在,又表现出一种更高的内在生活,因此就不同于动物的躯体,尽管它和动物的躯体大体上很一致。

社会美学的概念与分类解读-美学论文-哲学论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——社会美是一种极为常见的美的形态,然而有关社会美的理论探讨却相对薄弱。

本文试图在与艺术美相对的现实美视野下,对现实美中与自然美并列的社会美作一个的系统的理论考察。

现实中除了自然之外,就是人的生活。

因此车尔尼雪夫斯基将现实注解为自然和生活[1]97。

人的生活是以社会性为特征的,所以与自然美并列的生活美通常称为社会美。

所谓社会美,是人类在现实生活中通过物质性的社会实践和其他社会活动创造的美。

社会美与自然美的区别是明显的:自然美是天然的,不假人为的;社会美是由人构成的,寄托着人的社会理想,打着人的社会实践的烙印,是人的物质实践与道德实践的结果。

在美丑混杂的自然环境中,人类与其他动物一样面临生存问题。

在类人猿漫长的无意识的物质性谋生活动中,产生了具有高度发达的意识机能的大脑,从此宣告了人类的诞生。

人类具备的其他动物无可比拟的意识机能,指导人类团结起来,共同对付自然、变革自然,通过有意识、有计划的劳动实践创造生活财富。

人离开动物愈远,他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。

[2]516于是,不仅人的社会生活在本质上是实践的[3]18,一切生产都是个人在一定社会形式中并借这种社会形式而进行的对自然的占有[4]90,人本身也是社会性的,人的本质并不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和[3]18;特殊的人格的本质不是胡子、血液、抽象的肉体的本性,而是人的社会特质[5]270;人是最名副其实的社会动物,不仅是一种合群的动物,而且是只有在社会中才能的动物[4]87;人是一切动物中最社会化的动物[2]510。

因此,人的生产实践乃至一切活动创造的美就都带有社会的属性,都可统称为社会美,从而与自然美区分开来。

一、劳动成果之美劳动成果的美是现实生活中社会美的主要形态。

1.美的本质特征体现在哪些方面:答: 首先,美必定是一种感性存在。

美的事物和现象总是形象的、具体的,总是为欣赏者的感官直接感知的。

不论是自然美、社会美,还是艺术美,作为内容和形式的有机统一,都是一种感性的具体形态,它们的内容都要通过由一定的色、声、形等物质材料所构成的外在形式表现出来。

②其次,美必然具有令人动情的感染力。

美不只是具体的、形象的,而且还具有很强的感染力。

③再次,美的感性形态是流动的、新颖的。

美来源于人类自由自觉的实践活动,是人的本质力量的感性显现。

由于人类自由自觉的实践活动总带有一定的创造性,人的本质力量又是积极的、向上的,因此美必然同人类的社会进步性相联系,是流动的、充满着生气和新颖的。

2.应该如何认识美的本质特征?答:①首先,美必定是一种感性存在。

美的事物和现象总是形象的、具体的,总是为欣赏者的感官直接感知的。

不论是自然美、社会美,还是艺术美,作为内容和形式的有机统一,都是一种感性的具体形态,它们的内容都要通过由一定的色、声、形等物质材料所构成的外在形式表现出来。

任何抽象的概念、道理,以及科学的定义、公式,它们可以是非常正确的,甚至是真理,但却不能成为通常意义上的审美对象。

当然,我们也不能把美的感性存在,仅仅看作是一个纯粹的形式问题。

美是内容和形式的统一,美的感性存在,也是在这种统一中表现出来。

②其次,美必然具有令人动情的感染力。

美不只是具体的、形象的,而且还具有很强的感染力。

它不是直接诉诸人的理智,而是诉诸人的情感,通过它以情感人、激励人、愉悦人。

任何美的事物,都能激发人的感情,使人们在精神上得到很大的愉悦和满足。

美的感染性是美本身所固有的特点,它既不是单纯表现在内容上。

3.人的美由哪些方面构成?试评价人造美女的现象。

包含两个要素:一是源于品行、修养、人格等内在方面的精神特质,包括道德、理想、才识、情感等,称内在美;二是人的外在体现,包括语言、举止、服饰、仪容、形体等,称外在美。

说到自然美和社会美的特点,我觉得自然美更属于原始的,而社会美是通过社会的发展而体现的人类的精神、行为合成的一种美。

在我的印象中,自然美分为两种:一种是原生态的没有经过后天的加工的一种美,如天地,园林;另一种则是通过人类的加工而体现的美,如月亮、星星等。

湛蓝是天空的美;墨绿是森林的美,明媚是阳光的美;凄凉是黄昏的美,这是属于自然界的美。

如果我们有意追求自然,这已经不自然了。

自然,要无意才能达到,才能遇到。

自然美以形式取胜,社会美虽然也有客观存在的感性形式,虽然需要通过人的外在形象及各种行为形式表现出来,但形式与内容相比,以内容取胜。

在社会美中,起决定作用的是内容,而不是形式。

社会美这种以内容为重点的特征,使得我们不能仅凭感官的感知进行审美评价,而必须在运用感官感知的同时运用理想思维,去深入把握社会美的内容。

社会美最大的特点就是通过人类不断的发展即社会实践。

社会美还具有历史性,随着社会实践的发展而发展。

在不同时代,社会美具有不同的尺度、标准和面貌;社会美记录了主体实践的艰辛历史,凝结了人类历史斗争的痕迹。

而作为社会中每一成员的我们——人的美则是社会美的集中体现。

在别人失落的时候,一句关心的话是一种美;在他人无助的时候,给别人一些帮助是一种美;在别人丧心丧气的时候,一句鼓励的话是一种美。

如果每个人的内心美了,那么社会美随处可见。

但是不难发现人的美却不容乐观,最近的小悦悦事件就可以披露无疑。

自然美是形式上的,但是内容上的社会美需要我们继续去创造。

社会美与自然美计科133王璇2013120334摘要:美是人所据以改造世界的一种自由形式,它既有相对固定的哲学界定,同时这种自由的形式又随着时代的不同而有着不同的内涵。

正是由于美作为自由的形式随实践而发展,才有艺术由古典到现代的变迁。

古典艺术建构和谐,现代艺术打破和谐。

在后工业时代,美的本质不再仅仅是传统马克思主义所讲的“自然的人化”,更是在此基础之上的人的自然化和自然的本真化。

而建基于人的自然化基础上的美的形态也不再是单纯的自然美和社会美,而是涵融着自然美和社会美的生态美。

关键词:自然关;社会美。

众所周知,实践美学是从人类社会历史实践去理解美和艺术的本质的。

按照这种理解,美的本质在于自然的人化,即由于人对自然的改造活动使得自然不再成为与人为敌的陌生和异在力量,而变成人的精神和心灵的家园,这是“外在自然的人化”。

同时,由于人的这种实践活动,人类本身的心理结构从单纯动物性变成人的,产生了能认识世界的自由直观、分别善恶的自由意志和把对象当做审美对象进行欣赏的自由享受,这是“内在自然的人化”。

外在自然的人化产生美,而内在自然的人化便是美感的产生。

李泽厚先生强调,自然的人化是一个实实在在的物质实践过程,是人对自然的实际改造。

只有当自然的人化达到一定程度,才可能产生作为价值的真、善、美。

因此,美之本质在于自然的人化。

但是,自然的人化只是美产生的前提,准确的说,它是美的本质的哲学前提,却不是美自身的内涵。

正如李泽厚先生本人所曾经谈到的,自然的人化不仅产生美与美感,同样还产生作为自由直观的认识,作为自由意志的道德。

也就是说,美产生于自然的人化,但自然的人化并不必然产生美。

用逻辑形式来表达便是“只有自然人化,才能产生美”而非“如果自然人化,便能产生美”。

从“自然人化”到“美”,还有若干中间环节,其中一个最为关键性的因素,那就是形式。

形式结构与法则是宇宙间普遍存在的,整个宇宙正是按照一些基本的形式结构与法则构成的。

美的表现形态

1. 自然美:指来自自然界的美,如大自然的美景、美食、美妙的气息等。

2. 社会生活美:指人类社会的美,如人们的友情、家庭生活、社交活动等,包括人类社会里各种人际关系中所表现出来的深刻情感。

3. 精神美:指来自精神上的美,如人们对于自己身心健康的追求,对美好生活的向往,对道德伦理的追求等。

4. 艺术美:指来自艺术创造的美,如绘画、音乐、文学、电影等艺术作品所带来的美感。

5. 形式美:指每种美所表现出来的形式,如色彩、形状、音响、言语等。

6.优美和崇高:这是指艺术或文学作品中表现出来的美的品质。

优美是指美的质感柔和、美感的协调一致性,而崇高则强调美的高尚和庄严感。

7.悲剧:悲剧是一种戏剧类型,以引起观众感情上的悲哀为目的。

悲剧通常通过主角的悲惨结局,传递出深层的哲学和道德思考。

8. 喜剧:与悲剧相反,喜剧是一种故事类型,以幽默、滑稽和愉悦为目的。

喜剧通常通过场景和人物的出乎意料的行为,带给观众欢笑和开心的情绪。

这些概念都是关于美的表现形态或美感的类型,有些是基于艺术作品或文化传统,有些则是涉及到人类情感和思考方面的。

每种类型都能够提供一种独特的美学体验,而且这些类型是相互补充而不是互斥关系。

《论自然界与人类社会的优美和崇高》一、美的事物存在的领域美不存在于对象之中,美存在的领域准确的说是引起美的对象存在的领域。

后文简称美存在的领域,所谓自然美、社会美、艺术美其实是指自然、社会、艺术中能够使主体产生美感的对象。

我们共同生活在同一个星球上,我们既可以把地球看作一个自然界的整体,也可以把它看作一个人类社会的整体。

自然界在人类社会以前就与人毫不相干地存在了。

在这个作为自然界的地球上,人类只是其中一个物种,并不显得特别重要;而在作为人类社会的地球上,人类是这里的主人,并在当前以绝对的优势统治着这里。

然而假设我们站在地球之外,以更高的高度,或者说站在上帝的高度,地球只是银河系无数小行星中很不起眼的一个。

也许对于茫茫宇宙来说,人类的存在根本就没有任何意义。

只不过人类不愿意这么想罢了,人类更愿意把自身的存在看得更为重要因此上对于宇宙来说,根本不存在所谓自然界与人类社会的差别,自然界与人类社会的划分很大程度上是为了方便人类对世界的认识,美存在的领域的划分就应证了这种需要。

自然美与社会美的差别就在于其审美对象的差异:自然美的审美对象都未经人类实践活动的改造,是自然的造物。

社会美的审美对象是进入人类社会以后才出现的。

不管是社会环境、劳动产品还是人本身都是人类社会的组成部份。

这些对象都是人类实践活动的结果,即使人自身也是自身实践活动的结果。

艺术美的审美对象当然就是艺术品。

严格地说一切艺术品都是人的劳动产品,其身上也体现了社会美,也属于人类社会的一部份。

只不过艺术美是极其特殊的一部份。

二、崇高的起源在西方美学史上,“崇高”作为一个美学范畴首先是由朗吉驽斯(Longinus)提出来的。

后来,18世纪英国经验主义哲学家柏克(Burke)认为:“崇高与优美起源于人类的两种基本情欲,即自我保全和社会交往。

自我保全是崇高感的基础,自我保全的观念主要是由痛苦和危险引起的,痛苦和危险使人的生命安全受到危胁,使之产生恐怖和惊惧。

审美形式分类

答:审美形式分类是指根据审美对象的形态、特征、风格等因素,将其进行分类和归纳的一种方法。

审美形式的分类主要有以下几种:

1. 自然美:指自然界中存在的美丽景色,如山川、河流、花草、树木等。

2. 艺术美:指通过艺术手段创造出来的美,如绘画、音乐、文学、戏剧等。

3. 社会美:指人类社会生活中存在的美,如风俗习惯、文化传统、建筑风格等。

4. 内在美:指个体内在的品质、精神、思想等方面的美,如品德修养、道德观念、智慧才华等。

5. 形式美:指事物外在形态的美,如色彩、线条、形状、比例等。

审美形式的分类是相对的,不同的人对于同一审美对象可能有不同的分类和理解。

同时,不同艺术形式之间的相互渗透和融合,也使得审美形式的分类更加复杂多样。

社会美与自然美的区别

社会美与自然美的最大区别在于:自然美以形式取胜,社会美虽然也有客观存在的感性形式,虽然需要通过人的外在形象及各种行为形式表现出来,但形式与内容相比,以内容取胜。

在社会美中,起决定作用的是内容,而不是形式。

社会美这种以内容为重点的特征,使得我们不能仅凭感官的感知进行审美评价,而必须在运用感官感知的同时运用理想思维,去深入把握社会美的内容。

关于社会美的具体特点,主教材讲了四点,也是与自然美的四个特点相区别的。

1.社会美具有直接的实践性。

一切美都与社会生活实践相联系,但联系的方式有不同。

社会美不仅根源于实践,而且本身就是实践的最直接的表现。

没有具体的实践活动,社会美就无从产生和体现。

而自然美以自然事物的形式特征直接引起人的美感的,与人类生活实践的联系是间接的,而不是直接的。

2.社会美是美与善的统一,重在内容,与社会功利性密切相关。

人们认为合功利性就是善,合功利性就是指合乎人类实践的目的和想达到的要求,对人有利、有益、有用。

社会美不同于善,但与善有着密切的联系。

善直接与功利相联系,集中表现为人的利益需要;社会美以善为前提,但功利的直接性已消融在感性的形式中,是对人在社会实践表现的对人类有益的品德、智慧、性格、才能等的形象体现。

因此,社会美是形式与内容的统一,但重在内容。

自然美虽然也是内

容与形式的统一,但自然美重在形式,自然美的内容与善的联系是间接的,有时与自然事物的功利性是不一致的。

3.社会美具有实在性、稳定性;而自然美具有变化不居的特点。

许多自然物的形态不是固定不变的,人们对自然物的观赏角度也是可以变化的,从而使得自然美所包含的社会意义具有朦胧不定性。

而人们认识社会美,主要不是通过对某一社会事物的联想去把握它的社会意义,而是去通过社会事物本身去感受其固有的社会意义,社会事物本身所具有的社会意义是明确的、稳定的。

4.社会美的特征还可以从时代、民族、地域、阶级等因素来分析理解。

社会美的时代性是指社会美内容与形式随着时代的发展而发展变化的,不同历史时代的社会美观念往往不同。

这一点是由社会美直接体现实践的特点决定的。

社会美的内容和形式随着人们实践活动内容的变化而变化,不同时代的历史条件、科学水平、文化技术水平等条件影响着人们实践活动的内容和方式,使每个时代都创造了独具特色的社会实践图景、社会风尚与习俗,从而也使直接反映社会实践现实的社会美具有了时代特征。

比如我国人民对女性美的认识,因时代不同就有“以纤瘦为美”(南北朝以前大部分时期)和“以丰腴为美”(唐宋时期)的不同,这一点我们可以从保存下来的美术作品中看出其鲜明区别,也可以通过历史文献得到证明。

这种差异反映了当时的社会生产力和女性地位等多种实践因素。

社会美的民族性和地域性特征是指在不同的民族和地域社会美

的内容和形式有不同。

这是由于不同民族、地区从事实践活动的条件、历史和具体内容不同决定的,不同民族和地域经历了不同的历史发展过程,形成了不同的民族习惯、文化传统、宗教意识等,也形成了各具特色的社会美的内容和形式。

比如旧中国在相当长的历史时期以女性“裹小脚”为美,在缅甸北部的一个部落,以女性脖子长为美。

社会美的阶级性是指处于不同社会阶层、不同社会集团的人,因社会生活内容和文化思想的不同,对社会美的观念也不同。

比如鲁迅讲《红楼梦》中的焦大绝不会认为林黛玉美,就是指出了社会美的阶级性。

在日常生活中,我们也能通过各种比较发现这一点,比如作为普通劳动者的农民对男性形象美的认识和一般城市市民对男性形象美的认识是不同的。