昌乐历史

- 格式:doc

- 大小:24.00 KB

- 文档页数:2

昌乐方山简介和历史昌乐方山,位于山东省潍坊市昌乐县境内,是一座历史悠久、文化底蕴深厚的名山。

方山因其四面平坦而得名,是昌乐县的地标之一。

下面将为您介绍方山的历史和主要景点。

历史方山自古以来就是昌乐县的重要地标,早在唐代就有文献记载。

唐朝时期,方山被称为“东峰”,是当时著名的道教圣地之一。

宋代时期,方山成为了佛教活动中心之一,并且建有大量寺庙和佛塔。

明清时期,方山逐渐成为了民间信仰和文化活动的场所。

景点1. 方山寺:方山寺位于方山顶部,始建于唐朝。

寺内建筑群布局合理、风格独特、气势恢宏,是中国南北宗派相结合的典型代表之一。

2. 方泉:位于方山寺下面不远处的一个小水池,在池中有一口泉眼喷涌而出,形成了一个自然形态优美、清澈见底的小池塘。

相传这里是唐代道士炼丹时所用的泉水,具有神奇的药用价值。

3. 方山石窟:位于方山寺东南约1公里处,是一组规模较小、保存完好的岩石雕刻群。

这些雕刻大多为佛像和佛教故事,具有较高的艺术价值和历史价值。

4. 方山文化广场:位于方山寺下面的广场,是昌乐县政府为纪念方山文化而建立的公共文化场所。

广场中央建有一座高大的方尖碑,上面刻有“昌乐方山”四个大字,象征着方山对昌乐县历史和文化的重要意义。

5. 方山游览区:位于方山脚下,占地面积约3000亩。

游览区内环境优美、景色宜人,是昌乐县重要的旅游景点之一。

游客可以在此欣赏到迷人的自然风光、体验丰富多彩的户外活动和品尝地道美食。

总之,昌乐方山是一个集历史、文化、自然景观于一体的综合性旅游胜地,具有重要的文化和历史价值。

希望更多的人能够前来参观、探索和体验方山的魅力。

第1篇一、前言昌乐县位于山东省潍坊市,历史悠久,文化底蕴深厚。

自古以来,昌乐人民勤劳智慧,创造了丰富的传统文化。

为了传承和弘扬昌乐传统文化,提高民众的文化素养,近年来,昌乐县积极开展了一系列传统文化实践活动。

本文将从昌乐传统文化的基本情况、实践活动的内容和效果三个方面进行阐述。

二、昌乐传统文化基本情况1. 地理环境昌乐县地处鲁东丘陵地带,地势东高西低,土地肥沃,气候宜人。

这里山水相依,景色秀丽,被誉为“山东的江南”。

2. 历史文化昌乐历史悠久,早在新石器时代就有人类在此繁衍生息。

昌乐县境内有众多的历史文化遗迹,如昌乐古文化遗址、昌乐古村落等。

昌乐文化以农耕文化为主,融合了齐鲁文化、吴越文化等多种文化元素,形成了独特的地域文化特色。

3. 民俗风情昌乐民俗风情丰富多样,包括节日习俗、民间艺术、传统手工艺等。

其中,昌乐剪纸、昌乐柳编、昌乐木雕等传统手工艺具有很高的艺术价值。

三、昌乐传统文化实践活动1. 举办传统节日活动昌乐县充分利用传统节日的文化内涵,举办了一系列丰富多彩的节日活动。

如春节、元宵节、端午节、中秋节等,通过举办庙会、文艺演出、民俗表演等形式,让民众亲身感受传统文化的魅力。

2. 开展非物质文化遗产传承活动昌乐县高度重视非物质文化遗产的保护和传承工作,通过举办培训班、研讨会、展览等形式,推动非物质文化遗产的传承与发展。

如昌乐剪纸、昌乐柳编等传统手工艺,通过技艺传承、作品展示等方式,让更多人了解和喜爱这些传统文化。

3. 建设文化基础设施昌乐县加大文化基础设施投入,建设了一批具有地方特色的博物馆、文化广场、文化公园等。

如昌乐县博物馆、昌乐文化广场等,为民众提供了良好的文化娱乐场所,有利于传统文化的传播和弘扬。

4. 推广传统文化教育昌乐县将传统文化教育纳入学校课程体系,通过开设特色课程、举办传统文化讲座、组织学生参加实践活动等方式,提高学生的文化素养。

此外,昌乐县还开展“传统文化进社区”活动,让社区居民深入了解和体验传统文化。

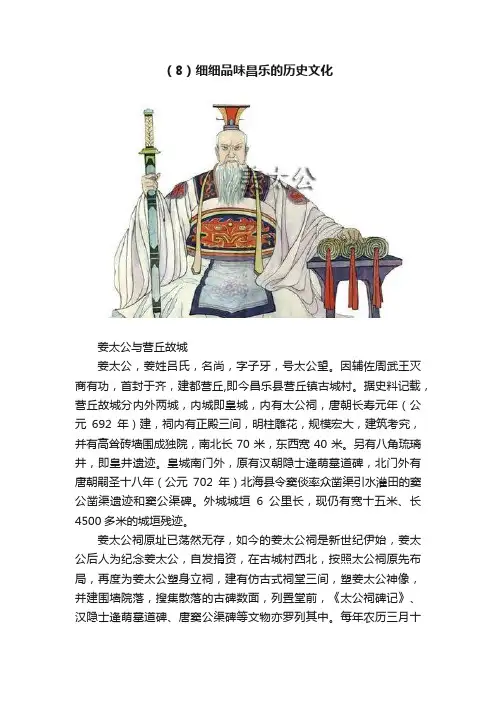

(8)细细品味昌乐的历史文化姜太公与营丘故城姜太公,姜姓吕氏,名尚,字子牙,号太公望。

因辅佐周武王灭商有功,首封于齐,建都营丘,即今昌乐县营丘镇古城村。

据史料记载,营丘故城分内外两城,内城即皇城,内有太公祠,唐朝长寿元年(公元692年)建,祠内有正殿三间,明柱雕花,规模宏大,建筑考究,并有高耸砖墙围成独院,南北长70米,东西宽40米。

另有八角琉璃井,即皇井遗迹。

皇城南门外,原有汉朝隐士逄萌墓道碑,北门外有唐朝嗣圣十八年(公元702年)北海县令窦倓率众凿渠引水灌田的窦公凿渠遗迹和窦公渠碑。

外城城垣6公里长,现仍有宽十五米、长4500多米的城垣残迹。

姜太公祠原址已荡然无存,如今的姜太公祠是新世纪伊始,姜太公后人为纪念姜太公,自发捐资,在古城村西北,按照太公祠原先布局,再度为姜太公塑身立祠,建有仿古式祠堂三间,塑姜太公神像,并建围墙院落,搜集散落的古碑数面,列置堂前,《太公祠碑记》、汉隐士逄萌墓道碑、唐窦公渠碑等文物亦罗列其中。

每年农历三月十八日和九月初八为姜太公庙会,前来瞻仰祭拜姜太公的人络绎不绝,不计其数,庙会规模盛大,热闹非凡,香火旺盛。

姜太公是齐国的缔造者,齐文化的创始人,亦是中国影响久远的杰出韬略家、军事家与政治家,儒、道、法、兵、纵横诸家皆尊其为“宗师”。

他的军事谋略和治国之道,一直影响着中国的历史,他超凡入圣的形象,一直是人们景仰和崇拜的偶像。

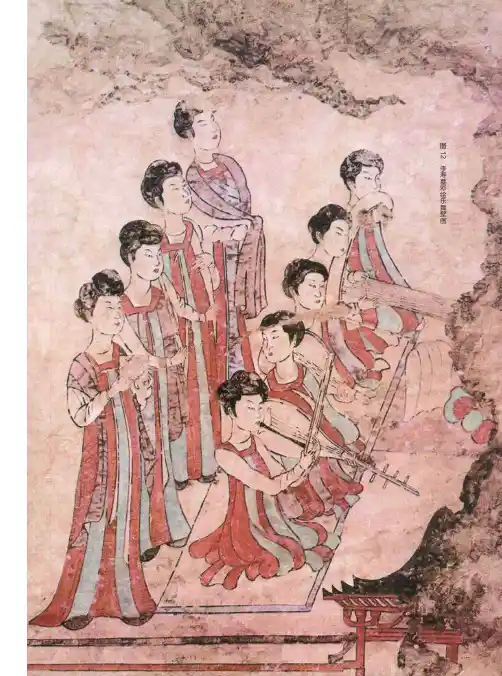

昌乐汉画像石汉画像石是我国两汉时期特有的文物,是汉武帝执政后期出现的新的艺术碑刻,是汉代人雕刻在墓室、祠堂四壁的装饰石刻壁画。

汉画像石在内容上包括神话传说、典章制度、风土人情等各个方面。

在艺术形式上它上承战国绘画古朴之风,下开魏晋风度艺术之先河,奠定了中国画的基本规范。

汉画像石同商周的青铜器、南北朝的石窟艺术、唐诗、宋词一样,各领风骚数百年,成为我国文化艺术中的杰出代表和艺术瑰宝。

昌乐境内古墓100多座,其中汉画像石墓有30多座,时间从西汉中期一直延续到东汉末年。

昌乐县位于山东半岛中部,是潍坊市的近郊县,古为齐国首城,今为宝石之都,辖4个镇、5个街道和1处省级经济开发区、1处水库管理区,面积1101平方公里,人口60万,是国务院批准的沿海经济开放县。

近年来,先后被评为全国平安建设先进县、全国“五五”普法中期工作先进县、全国科技进步先进县、中国金融生态县、中国魅力名县、中国最令人向往的地方和山东最佳投资城市。

昌乐历史悠久,人杰地灵。

周初,姜子牙封于齐,建都昌乐营丘,昌乐是齐文化的发源地。

境内存有大汶口文化、龙山文化、岳石文化和商周文化遗址200多处。

新近发现了崇山石祖林、东夷骨刻文、寿阳山岩书等文化遗迹。

据专家考证,骨刻文比河南安阳甲骨文还早1000多年。

昌乐名人辈出,历史上有建安七子之一的徐干、前秦丞相王猛、唐宋著名画家韩熙载等名人;现代涌现出了一大批党政军商各行各业的优秀代表。

昌乐区位优越,交通便捷。

位于环渤海经济圈与山东半岛城市群的交汇点,距济南机场、青岛机场和青岛海港各一个半小时的车程。

胶济铁路、济青高速公路、309国道横贯东西,省道大沂路、胶王路纵贯南北,是进出山东半岛的交通枢纽。

昌乐还是黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区和胶东半岛高端产业聚集区“三区”叠加之地,发展条件极为优越。

昌乐资源丰富,物产丰饶。

境内有大小古火山一百多座,有寿阳山国家森林公园、北岩远古火山口群、仙月湖风景区等旅游区;有各类大中小水库104座,水力资源丰富;已探明和开发的矿产资源有蓝宝石、油页岩、木鱼石、地热等近30种,其中蓝宝石有矿面积450平方公里,储量数十亿克拉,是世界四大宝石产地之一,年加工交易额300多亿元,被评为“中国珠宝产业基地”;昌乐西瓜年产4.4亿公斤,以早大甜和无公害享誉全国,被确定为中国地理标志农产品。

昌乐产业发达,优势突出。

科学确立了“一二三四”产业提升工程,重点培植珠宝首饰一个千亿级产业,煤化工、食品加工及食品化工两个300-500亿元的产业,装备制造、造纸包装以及以新能源、新材料和生物医药为主的新兴产业三个200-300亿元的产业,乐器、塑胶、农机制造、拉链织带四个过100亿元的产业。

12山东省潍坊市昌乐县昌乐县昌乐县,位于山东半岛内陆,隶属山东省潍坊市,东距潍坊城区25公里,西界临朐、益都,南与安邱隔河相望,北与寿光接壤。

总面积1101平方公里,人口60万。

县辖20镇3乡。

昌乐地理位置优越,交通十分方便,胶济铁路、济青高速公路从北部通过,济青、王潍两条公路干线横贯东西,县内公路四通八达。

县城居县境内北部,商业、通讯、文化、卫生等服务设施齐全。

昌乐县辖5个街道、4个镇:城关街道、宝城街道、朱刘街道、城南街道、五图街道、乔官镇、鄌郚镇、红河镇、营邱镇。

目录1 县名由来2 行政区划3 地理4 人口5 资源6 经济7 旅游8 特产9 特色小吃昌乐县- 县名由来昌乐县古称营丘。

为姜太公初封地。

宋朝建隆三年(962年)始置昌乐县,以“都昌”、“长乐”两地名之尾字取名昌乐县,寓昌盛安乐之意。

昌乐县- 行政区划 地图昌乐县辖5个街道、4个镇:城关街道、宝城街道、朱刘街道、城南街道、五图街道、乔官镇、鄌郚镇、红河镇、营邱镇。

历史沿革:昌乐县古称营丘,为姜太公初封地。

宋朝建隆三年(962年)始置昌乐县,取昌盛安乐之意而得名。

1994年11月1日,撤销平原乡、崔家庄乡、阿陀乡,设立平原镇、崔家庄镇、阿陀镇。

1995年7月25日,撤销毕都乡、南郝乡、北岩乡、河头乡,设立青龙镇、南郝镇、北岩镇、河头镇;撤销漳河乡,以原漳河乡的行政区域设立高崖镇;将临朐县白塔乡的张家楼、东前韩、东后韩、东前河野、东后河野5个行政区和东窝铺、东白塔2个自然村划归高崖镇管辖。

1996年6月28日,撤销临朐县白塔乡,设立昌乐县白塔镇,将原白塔乡所属的刘家沟、西寺后、东寺后、窝铺、白塔、史家沟、北段、山坡西沟、克家洼、卧牛石官庄、魏家沟、后河野、西前韩、南高家庄、山坡、西后韩、董家庄、栗行、建新、前河野、洛村、赵庄、孙家沟、北洋河、南洋河、大沟、闫家河、黄冢坡等28个村和临朐县大关镇的池子村划归白塔镇管辖,镇人民政府驻原白塔乡人民政府驻地;将原白塔乡所属的庞家河、西双山河、东双山河、李家沟、王家沟、大高家庄等6个村划归临朐县辛寨镇管辖,邬家官庄划归临朐县柳山镇管辖,上述区划调整后,昌乐县白塔镇,临朐县辛寨镇、柳山镇的行政区域界线以潍政请字[1996]50号、51号文所附的1:5万地形图上标绘的边界线为准(鲁政字[1996]121号)。

昌乐历史调研报告范文昌乐历史调研报告昌乐县位于山东省东部,是一座拥有悠久历史的文化名城。

我根据实地考察和相关资料整理,撰写了本次昌乐历史调研报告,总结昌乐的历史沿革、文化传承和重要历史遗迹。

一、历史沿革昌乐的历史可追溯到公元前2000多年前的夏朝时期,是古代的山东之乐国都,属于阳城郡、魏郡、高唐郡等政权管辖。

在中国封建社会时期,昌乐是临淄府的腹心区域,受到了历代封建朝廷的高度重视。

在近代历史上,昌乐是一座具有抗日战争纪念意义的城市。

二、文化传承昌乐是齐文化的发源地之一,齐文化是中国传统文化的重要组成部分。

昌乐的孔庙是山东省现存最早的孔庙之一,是封建社会昌乐文化的象征。

此外,昌乐还保留了丰富的民俗文化,如年俗、婚俗、风俗等。

这些文化传承为昌乐的历史遗迹提供了重要的文化支撑。

三、重要历史遗迹昌乐拥有众多重要的历史遗迹,其中包括:1. 孔庙:是昌乐孔庙的简称,始建于宋朝,是中国现存最早的孔庙之一。

孔庙规模宏大,建筑风格独特,是昌乐文化的代表之一。

2. 神道:是昌乐地区唯一的祭孔大典的通行道路,以石碑、石栏杆和古树为特色,是昌乐孔庙的重要组成部分。

3. 历史古街:昌乐拥有历史悠久的古街,保存完好。

这些古街建筑风格独特,百年老店众多,展示了昌乐的历史风貌。

4. 昌乐文庙:始建于明朝,是昌乐县文化的代表之一。

文庙建筑气势宏大,修缮历久,是昌乐的重要历史遗迹。

综上所述,昌乐历史悠久,文化传承丰富,拥有许多重要的历史遗迹。

通过对昌乐的历史调研,我们可以更好地了解和传承昌乐的历史文化,为昌乐的发展提供更好的指导和支持。

昌乐历史调研报告题目《昌乐历史调研报告》一、引言昌乐作为一座历史悠久的城市,拥有丰富的历史文化资源。

本次历史调研的主要目的是通过对昌乐的历史进行深入研究,探索其独特的历史文化价值,促进昌乐历史文化的保护和传承。

二、昌乐的历史背景昌乐是山东省东北部的一个县级市,位于京杭大运河南岸,地处胶济铁路、胶济线交汇点,自古以来就是军事要地和水陆交通要道。

根据考古发现,早在新石器时代晚期,昌乐地区就有人类活动的痕迹。

三、昌乐的历史沿革1. 昌乐的起源根据史书记载,昌乐的历史可以追溯到公元前盛于商代的夏王朝。

夏朝后期至周朝初期,昌乐地区属于齐国领土。

周朝后期至春秋时期,昌乐进入了齐国的兼并范围。

2. 平定胶东战争公元前221年,秦始皇统一中国,昌乐地区归属胶东郡,成为统治者对东方边境的重要控制点。

3. 昌乐的繁荣东汉时期,昌乐成为齐国的割据地,为中国历史上著名的“三国之一”齐国的都城,经济繁荣,文化繁荣。

4. 昌乐的衰落与再兴随着唐朝的兴起,昌乐开始衰落,但在宋朝时期,昌乐再次兴起,成为商贾云集的繁华城市。

四、昌乐的历史文化遗产1. 昌乐城墙昌乐城墙是中国现存最完整的宋代城墙之一,被誉为“东方的哈佛墙”。

其建筑风格独特,深受学者和游客的喜爱。

2. 昌乐禹王庙禹王庙位于昌乐市中心,是中国古代最大的一座祭祀禹帝的庙宇。

庙内保存着大量的历史文物和文化遗产,具有极高的历史艺术价值。

3. 昌乐状元楼状元楼是中国现存最大的古代文化遗址之一,是昌乐的象征之一。

其保存完整,展现了明清时期的建筑风格和文化特色。

五、昌乐历史文化保护与传承1. 宣传与推广通过多种方式,如举办历史文化展览、开展文化遗产保护宣传活动等,提高公众对昌乐历史文化的认知和关注。

2. 政府的重视加大对昌乐历史文化的保护力度,加大投入力度,建立完善的历史文化保护机制,推动昌乐历史文化的传承和发展。

六、结论通过对昌乐的历史调研,我们可以看到它丰富的历史文化资源和独特的历史风貌。

AppreciatION 鉴赏·陶风瓷韵图12 李寿墓彩绘乐舞壁画AppreciatION 鉴赏·陶风瓷韵昌乐,位于泰沂山系北侧偏东地区,东依潍坊,北邻寿光,西、南两面分别与青州、临朐、安丘接壤。

这里是一片古老而美丽的土地,被山带河,风光秀美。

丹河、尧河、溎河、白浪河及汶河等条条水流,竞美争秀,滋润着一方热土 ; 孤山、方山、乔山、黄山、荆山及擂鼓山等座座山峰,并列称雄,扩展着人们的视野。

数千年来,先辈在此开拓经营,前赴后继,建都置郡,生生不息,创造过多少可歌可泣的故事,上演过多少威武雄壮的话剧,从而积淀成灿烂深厚的昌乐古代文化。

这是一条历史的长河,一条文明的长河。

据文物普查统计,昌乐境域已发现史前文化遗址80多处。

其中属于大汶口文化时期的聚落遗址,即已发现20多处。

位于尧沟镇丹河西岸的小李家庄遗址,面积约1.5万平方米,为大汶口文化早期遗存,距今6000多年。

那时尚处于母系氏族社会的繁荣阶段,人们在女性族长的统领下,住着半地穴呈窝棚状的简陋房屋,使用着简单粗劣的陶质器皿,用木质、骨质或石质工具从事简单农作或狩猎。

他们上山能猎取采集,下河可捕鱼摸蚌,在平原则进行原始耕作,过着没有剥削没有压迫的生活。

这是昌乐乃至邻近县区社会发展史上的第一个人类组织实体,是他们将这一片沉睡的土地唤醒,并使这一片醒来的土地生长出希望。

他们是开拓者和奋斗者,昌乐辉煌昌乐史前文化略窥杨 帅 肖守强图1图2编辑|屈梦夏820481337@AppreciatION 鉴赏·陶风瓷韵灿烂的古代文化,就是从这里开始。

看着形成于他们生前或身后的遗址及暴露于断崖的房址、窖穴、陶片等遗迹遗物,祖先们艰难进取的生活场景便跃入眼帘,使人肃然起敬。

他们是奠基者和播种者,是他们把希望的火种播撒至昌乐的山山水水,是他们以坚忍不拔的精神,踏出了坎坷但却向前的道路,并沿着这条道路一直向前,从而走向龙山文化时代,走向龙山文化时代的繁荣和辉煌。

潍县春秋---昌乐昌乐营丘故城考阎其昌文章来源:文史资料选辑营丘故城:原分“外城"、“内城”、“皇城”三廊。

原外城建有东、西、南、北四城关。

《昌乐县志》载: “营丘故城,类今燕都制度,原有外城广袤二十余里。

”城垣已塌无迹。

据考:东门,即古城村东十五里,今坊子区范家庄东北隅里许,原有东门石碑为记;西门在古城村西五里,北申明亭村西南“女娲庙”处,原庙碑记有:“古城西关西门外,女娲娘娘庙"字样;南门在古城村南十二里,高家辛牟村东南隅“府君庙”前,现存南门石碑右上一角为记;北门在古城北六里,潍城区张、陈官庄村附近。

符合周初:“列地封国,公候方百里,伯七十里,子男五十里。

”三品之制的制度(周里小于今里)。

内城:旧雉堞成正方形,广袤为一千五百米,即古营丘城址。

城垣周长十一点二华里,今称营丘古城遗址。

《周礼?坊记》云:“都城不过百雉” (每雉三十丈。

)今内城实际为一百五十雉。

现今仍存有四千五百米、宽十五米之城垣残迹。

位于今河头镇东里许,白浪河西岸;今营丘村西二里处,金钗河北岸。

距昌乐县城东南二十四公里,北纬36。

34’,东经119。

02’。

嘉庆版《昌乐县志》古迹考云:“古营丘城,岂太公之所筑。

仰汉时,因太公之旧,而筑之欤。

”今古城村即古皇城。

原有太公祠,唐朝长寿年(公元692年)建。

及八角琉璃井即皇井遗迹。

皇城南门外,原有汉朝隐士逢萌墓道碑,今徙置古城村东南角处。

皇城北门外,原有唐朝嗣圣十八年(公元702年),北海县令窦使,凿渠遗址和窦公渠碑。

营丘故城,在齐鲁境内,属古老地区之一,据考已有四千五百余年的历史。

唐杜佑《通典》载:“黄帝方制天下,立为万国。

颛顼之所建,帝喾之所授,创建九州。

少昊时(公元前2590年)爽鸠氏己居营丘。

”《太平寰宇记》载:昌乐东南五十里营丘,本夏邑,商以前故国。

当少昊时,有爽鸠氏;虞夏时,有季菏(音:立);汤时,有逢伯陵;周以封太公为营丘。

”《山东通志》载:“青州,古爽鸠之虚。

昌乐历史调研报告一、引言本文档是对昌乐历史的调研报告。

昌乐作为一座历史悠久的城市,拥有丰富的历史资源和文化遗产。

本文将从昌乐的地理位置、历史沿革、文化特色等方面进行介绍,旨在帮助读者更好地了解昌乐的历史与文化。

二、地理位置昌乐位于山东省济宁市西南部,地处京津济黄腹地,北临胶济铁路,东依济青高速公路,交通便利。

昌乐地势较为平坦,气候温和,雨量充沛,适宜农业发展。

三、历史沿革1. 起源据考古学家研究,早在新石器时代晚期,昌乐地区就有人类聚居活动。

公元前685年,昌乐成为鲁国的封邑,至此昌乐正式成为一个城市。

2. 鲁国时期鲁国时期,昌乐是鲁国的政治、经济、文化中心。

这段时期,昌乐的城墙建设、宫殿修建、道路畅通等都得到了很大发展,城市面貌日益繁荣。

3. 秦汉时期秦朝统一中国后,昌乐成为了昌乐郡的郡治所在,开始成为山东地区的重要政治和经济中心。

汉朝时期,昌乐继续保持其地位,不断发展壮大。

4. 隋唐五代隋唐时期,昌乐的发展达到了顶峰。

这段时期,昌乐建设了大量宫殿、庙宇和寺庙,城市规模进一步扩大。

然而,五代时期,昌乐开始走下坡路,城市面貌逐渐衰落。

5. 宋元明清宋朝时期,昌乐运河的开通使得昌乐成为北方的物资集散地,经济繁荣一时。

元朝时期,昌乐又重新焕发活力,城市规模进一步扩大,商业繁荣。

明清时期,昌乐历经战火,城市面貌遭到了极大破坏。

特别是在明朝末年,李自成领导的农民起义造成了昌乐的大规模毁坏。

清朝建立后,昌乐开始逐渐恢复,但已远不及以前的辉煌。

四、文化特色1. 历史建筑昌乐保留了大量的历史建筑,如昌乐穆庙、昌乐古城墙等。

这些建筑不仅具有历史价值,还是中华文化的瑰宝,吸引了大量游客前来观光。

2. 民俗文化昌乐有着丰富多样的民俗文化,如春节庙会、秋季农民音乐节等。

这些活动传承了当地的传统文化,体现了昌乐人民的生活方式和精神风貌。

3. 美食文化昌乐的美食文化独具特色,有着丰富的本土菜肴和特色小吃。

著名的昌乐小吃有昌乐炒面、昌乐烙饼等,深受当地人和游客的喜爱。

昌乐历史昌乐县历史悠久,早在五六千年前先人们就开始在这里繁衍生息,世世代代生生不息。

现如今的昌乐隶属于潍坊市,让我们细数她走过的历程。

西周时期,武王封太公吕望于齐,都营丘,故城在今县城东南25公里处(今河头乡古城村),春秋战国直到秦朝,一直隶属于齐;西汉改北海郡为营陵,东汉恢复北海郡;三国昌乐县境属魏青州北海郡;唐朝武德二年(公元619年),复为营丘县;同年,再置潍州,辖北海、营丘等17县;宋朝属京东东路潍州,金也同样;元朝昌乐县属山东东西道宣慰司益都路潍州;明昌乐县属山东布政使司青州府;清朝,沿明制,昌乐县属山东省青州府;中华民国前期,民国三年昌乐县属山东胶东道,十四年改划胶莱道,十七年,直属山东省;抗日战争时期、解放战争时期昌乐县不断的改变着,直到1949年10月1日,中华人民共和国成立,昌乐县属昌潍专区。

1970年,属昌潍地区;1981年,属潍坊地区;1983年属潍坊市。

现在的昌乐县,位于山东半岛内陆,隶属山东省潍坊市,东距潍坊城区25公里,西界临朐、益都,南与安丘隔河相望,北与寿光接壤。

总面积1101平方公里,人口60万。

昌乐地理位置优越,交通十分方便,胶济铁路、济青高速公路、王潍公路横贯东西,县内公路四通八达。

县城居县境内北部,商业、通讯、文化、卫生等服务设施齐全。

昌乐县辖5个街道、4个镇:城关街道、宝城街道、朱刘街道、城南街道、五图街道、乔官镇、鄌郚镇、红河镇、营邱镇。

农业发展:昌乐县农业基础雄厚,现已形成瓜菜、黄烟、桑蚕、林果、肉鸡、肉鸭和奶牛七大主导产业。

昌乐西瓜已有150多年的栽培历史,栽培面积15万亩,品种80多个;建有中华西瓜科技园,一年四季有瓜,是有名的“西瓜之乡”,产品已获国家农业部“绿色食品”认证。

畜牧养殖业,有乐港、永昌等龙头企业,形成了鸡、鸭、牛、羊、猪等17个系列,年产肉、蛋、奶10万余吨,年养殖肉鸡、肉鸭5000万只。

工业发展:昌乐县工业发展较快。

目前,全县各类企业发展到1035处,其中年销售收入过500万元的工业企业229家,形成了化工、农副产品加工、塑料、机械、建材、宝石加工、轻纺等行业为主的工业体系。

3)中国(昌乐)国际宝石节昌乐乃齐国首城,世界宝石之都,有着悠久的历史和灿烂的文化,尤以蓝宝石和昌乐西瓜名满全国,享誉世界。

中国昌乐国际宝石节是全国独具特色最具人文精神的大型国际节会。

自2002年以来,已经连续成功举办了七届,共接待参会观众350多万人次,国内外客商5600多家,签约额286亿元,贸易额372亿元,在国内外珠宝饰品及相关产业领域产生了巨大的影响。

昌乐古代历史名人1、徐干(170~217),汉魏间文学家,建安七子之一,字伟长,北海郡(今山东昌乐附近)人。

少年勤学,潜心典籍。

汉灵帝末,世族子弟结党权门,竞相追逐荣名,徐干闭门自守,穷处陋巷,不随流俗。

建安初,曹操召授司空军师祭酒掾属,又转五官将文学。

数年后,因病辞职,曹操特加旌命表彰。

后又授以上艾长,也因病不就。

建安二十二年(217)二月,瘟疫流行,徐干亦染疾而亡。

徐干作品,《隋书·经籍志》著录有集5卷,已佚。

明代杨德周辑、清代陈朝辅增《徐伟长集》6卷,收入《汇刻建安七子集》中。

《中论》2卷,《四部丛刊》有影印明嘉靖乙丑青州刊本。

2、王镇恶(373~418),东晋名将。

北海剧(今山东昌乐西)人。

前秦丞相王猛之孙,五月初五出生,家人以为不祥,王猛却说:“此非常儿,昔孟尝君恶月生而相齐,是儿亦将兴吾门矣!”祖父王猛亲自为其取名曰“镇恶”,既有避讳的意思,又有警示为人处事的作用。

王镇恶的祖父是前秦杰出的政治家、军事家王猛。

王镇恶的父亲王休,曾为河东太守。

王镇恶出生于公元373年6月11日,阴历是宁康元年(373年)五月初五。

按习俗,五月初五是不吉利的日子,家人便想把他送给别人家养活,以免对本族有害。

可王猛见了王镇恶后很惊奇,说:“此非常儿,昔孟尝君恶月生而相齐,是儿亦将兴吾门矣”(《宋书·王镇恶列传》)!所以给他起名叫“镇恶”。

王镇恶十三岁时苻秦败亡,他流落到河南西部,曾在渑池人李方家寄食。

后来镇恶随叔父王曜投奔东晋,住在荆州,喜读兵书,论军国大事,虽不擅长骑马射箭等武功,而“意略纵横,果决能断”。

昌乐方山简介和历史一、方山的地理位置和概况方山,位于中国山东省昌乐县,是昌乐县的标志性山峰,也是山东省的重要旅游景点之一。

方山海拔约1300米,是山东省内海拔最高的山峰之一。

方山以其雄伟壮观的山势和悠久的历史而闻名于世。

下面将介绍方山的地理位置、地质结构以及自然环境等基本信息。

1. 方山的地理位置方山位于山东省中部,昌乐县的西部,地理坐标为东经116°30′,北纬36°50′。

它紧邻昌乐城区,距离昌乐市区约10公里。

2. 方山的地质结构方山主要由花岗岩构成,整体呈圆锥形,山体高耸险峻,山势雄伟。

方山是山东省的孤立山峰,周围地势较低。

3. 方山的自然环境方山气候温和,四季分明。

山上植被丰富,森林茂密,尤以松树为主。

山间清澈的溪流蜿蜒而过,形成了独特的山水景观。

方山是一处宜人的生态环境,也是野外探险和休闲度假的好去处。

二、方山的历史渊源方山有着悠久的历史,自古就是文化名山。

下面将从方山的发展历程、历代名人的赞誉以及文化遗产等方面来介绍方山的历史渊源。

1. 方山的发展历程方山的历史可以追溯到远古时期。

据考古学家的研究,方山周边地区曾经是古人类活动的场所,发现了大量的石器和陶器遗物,表明这里早在6000多年前就有人类在居住。

在历史时期,方山逐渐成为昌乐地区的重要文化中心和军事要塞。

出土的古代文物和文献中记载的历史事件都证明了方山在古代的重要地位。

2. 方山的名人赞誉方山自古以来就被誉为”鲁中第一山”,不少历代名人都给予了方山高度赞誉。

比如明代文学家杨慎谔曾言:“方山胜观,实一代名山也。

”此外,还有很多文人墨客曾经到方山游历并留下了许多诗词和文章,对方山的美景和历史底蕴给予了高度评价。

3. 方山的文化遗产方山以其悠久的历史和丰富的文化内涵而闻名于世。

方山上有丰富的岩画资源,这些岩画反映了古人类的生活和社会风貌,具有重要的考古学和艺术价值。

此外,方山还保存了众多的古代建筑和碑刻,这些古迹是方山的重要文化遗产,也是研究古代历史和文化的重要依据。

济昌怎么写济昌是一座位于山东省中南部的城市,全称为济宁市昌乐县。

下面将从济昌的历史文化、景点、经济发展、人文底蕴以及生活环境等方面对济昌进行详细介绍。

一、历史文化济昌是一个历史悠久的地方,可以追溯到春秋时期。

传说中,春秋鲁国的国君鲁公曾在此修建过“昌武之阁”,为其父母鲁隐公在此地建祠纪念。

同时,在春秋时期,昌乐也是鲁国的边疆之地,因此在战争中也扮演了很重要的角色。

随着时间的推移,昌乐逐渐演化为一个繁荣的县城,成为了宋朝的一个重要商贸城市。

在元朝和明朝时期,昌乐更名为昌陵,成为了全国乃至世界上最著名的佛教圣地之一。

当时,昌陵的规模非常大,是一个集军事、政治、宗教、文化为一体的重要城市。

二、景点1.牡丹园:是春节期间最受游客欢迎的景点之一。

牡丹花是中国特有的花卉,济昌的牡丹园更是全国闻名,每年都会举办大型的牡丹花展。

游客可以在这里欣赏到各种各样的牡丹花,同时还可以在花园中喝茶、聊天,度过一个愉快的下午。

2.昌陵文化公园:是济昌最具历史意义的景点之一。

这里保存着元代的一些文物,如昌陵鬼案、昌陵碑铭等,可以让游客深入了解昌陵的历史文化底蕴。

3.高耸的城墙和庄严的关城门:昌乐古城墙是济昌现存的最长长城,全长18公里。

在这里,游客可以欣赏到巨大的砖墙和城门所带来的强烈视觉冲击力,同时还可以深入了解到济昌古城的历史文化底蕴。

4.昌陵寺:昌陵寺是昌陵文化公园的核心景点之一,也是全国著名的佛教寺庙之一。

寺庙建于明朝,极具规模,有“北方大佛教之冠”之称,现供奉着观音菩萨。

三、经济发展近年来,济昌的经济发展呈现出了向现代化转型的趋势。

济昌的主要产业包括农业、工业和服务业。

其中,农业是济昌的传统产业,以棉花、花生、大豆、玉米等为主。

工业方面,则以纺织、电子、机械制造、化工以及医药等领域为主。

此外,随着旅游业的兴起,服务业也成为济昌经济的重要支柱之一。

四、人文底蕴济昌是一个文化底蕴深厚的地方,拥有着丰富的历史文化遗产。

在绵延数百年的历史长河中,昌乐文化独具特色、绽放光彩,昌陵寺、王飞亭、国营二十七厂等历史文化景点散布其中,为这座充满动力与活力的小城市增添了无限魅力。

昌乐历史调研报告昌乐历史调研报告昌乐县位于中国东部,是山东省滨州市下辖的一个县。

本次调研旨在了解昌乐县的历史沿革、文化底蕴以及人文景观,以下是调研报告的主要内容。

昌乐县的历史可以追溯到远古时代,据考古发现,早在6000多年前的新石器时代,昌乐地区就有人类活动的痕迹。

此后,昌乐先后归属于齐国、赵国、魏国、晋国等多个古代国家。

在战国时期,昌乐作为赵国的重要军事要塞,曾经历了多次战争。

在隋唐时期,昌乐逐渐成为山东省的政治、经济和文化中心。

隋朝时,昌乐设县,成为鲁州的辖县,同时昌乐也是鲁州的文化教育中心。

唐朝时,昌乐县发展迅速,成为山东地区的重要经济中心。

唐代还有一位著名的文学家、书法家杜牧,他曾在昌乐任过县令,留下了很多卓越的文化作品。

明代时,昌乐成为山东省的州治所,县城规模扩大,经济得到了进一步发展。

特别是在明代中期,昌乐的商业和手工业取得了巨大的进步,成为山东省的一个重要商贸城市。

明代末年,昌乐的县城被破坏,人口锐减,经济衰退。

随着清朝的建立,昌乐县重新恢复了繁荣。

清朝时期,昌乐县城得到了重建,经济逐渐恢复。

清代还有一位昌乐籍的皇帝康熙,在位期间提倡农业生产和工商业发展,对昌乐县的经济起到了积极的推动作用。

近年来,昌乐县在抓经济发展的同时,也注重保护和传承历史文化。

昌乐有许多历史古迹和人文景观,如李冶墓、邓庄古城等,这些都蕴含着丰富的历史文化内涵。

同时,昌乐还注重挖掘和发展特色文化产业,如昌乐红糖、昌乐大曲等,这些特色产业对于促进地方经济发展和文化传承具有重要的意义。

综上所述,昌乐县拥有深厚的历史文化底蕴,在长期的历史沿革中得到了传承和发展。

通过调研我们可以了解到,昌乐县是一个具有重要历史地位和文化内涵的地方,同时,它也在不断发展壮大,为保护和传承历史文化做出了积极探索和努力。

希望昌乐县能够在今后的发展中,继续注重历史文化保护和传承,在经济建设和文化发展两个方面实现良性互动,为建设美丽昌乐作出更大的贡献。

潍县春秋---昌乐昌乐营丘故城考营丘故城:原分“外城"、“内城”、“皇城”三廊。

原外城建有东、西、南、北四城关。

《昌乐县志》载: “营丘故城,类今燕都制度,原有外城广袤二十余里。

”城垣已塌无迹。

据考:东门,即古城村东十五里,今坊子区范家庄东北隅里许,原有东门石碑为记;西门在古城村西五里,北申明亭村西南“女娲庙”处,原庙碑记有:“古城西关西门外,女娲娘娘庙"字样;南门在古城村南十二里,高家辛牟村东南隅“府君庙”前,现存南门石碑右上一角为记;北门在古城北六里,潍城区张、陈官庄村附近。

符合周初:“列地封国,公候方百里,伯七十里,子男五十里。

”三品之制的制度(周里小于今里)。

内城:旧雉堞成正方形,广袤为一千五百米,即古营丘城址。

城垣周长十一点二华里,今称营丘古城遗址。

《周礼?坊记》云:“都城不过百雉” (每雉三十丈。

)今内城实际为一百五十雉。

现今仍存有四千五百米、宽十五米之城垣残迹。

位于今河头镇东里许,白浪河西岸;今营丘村西二里处,金钗河北岸。

距昌乐县城东南二十四公里,北纬36。

34’,东经119。

02’。

嘉庆版《昌乐县志》古迹考云:“古营丘城,岂太公之所筑。

仰汉时,因太公之旧,而筑之欤。

”今古城村即古皇城。

原有太公祠,唐朝长寿年(公元692年)建。

及八角琉璃井即皇井遗迹。

皇城南门外,原有汉朝隐士逢萌墓道碑,今徙置古城村东南角处。

皇城北门外,原有唐朝嗣圣十八年(公元702年),北海县令窦使,凿渠遗址和窦公渠碑。

营丘故城,在齐鲁境内,属古老地区之一,据考已有四千五百余年的历史。

唐杜佑《通典》载:“黄帝方制天下,立为万国。

颛顼之所建,帝喾之所授,创建九州。

少昊时(公元前2590年)爽鸠氏己居营丘。

”《太平寰宇记》载:昌乐东南五十里营丘,本夏邑,商以前故国。

当少昊时,有爽鸠氏;虞夏时,有季菏(音:立);汤时,有逢伯陵;周以封太公为营丘。

”《山东通志》载:“青州,古爽鸠之虚。

"‘禹贡’为青州,周为齐国。

姜太公封地,都昌、长乐两地名之尾字得名——昌乐【开篇语】自幼长在孔孟之乡,虽不才亦多受传统文化之影响,一向喜欢探究历史,追溯既往。

一直以来,对地名颇感兴趣,充满好奇——为何金乡并无金矿,济南、济宁、济阳得名的济水消失去了哪里,而鱼台、嘉祥又藏着什么样的故事……凡此种种,都让我浮想联翩,于是我决定去探究这些地名的由来,以及这名字背后隐藏的历史,还有,关于这里我能想起的人和事……昌乐地图【地名由来】昌乐县古称营丘。

为姜太公初封地。

宋朝建隆三年(962年)始置昌乐县,以'都昌'、'长乐'两地名之尾字取名昌乐县,寓昌盛安乐之意。

营丘(原),历史悠久,早在6000年前先民就在这里繁衍定居,今位于昌乐县营丘镇营丘村。

营丘古城,春秋称缘陵,西汉称营陵,曾为北海郡治所,北齐撤销,隋复置,改称营丘,唐武德八年(625年)复撤。

营丘,后改称缘陵,营陵,北海等,几经更易,发展至今。

都昌,乃是古地名,南北朝时曾为北海郡治所,距离现今昌乐县不远。

长乐虽然距离都昌不算太远,但却归属渤海郡,故感觉以'都昌'、'长乐'两地名之尾字取名昌乐县似有争议。

南北朝昌乐周边地图昌乐县,隶属山东省潍坊市,位于山东半岛中部,东距海滨城市青岛150公里,北离80公里。

与的交汇点,是内陆通往胶东沿海地区的咽喉地带。

、、等贯穿。

是国务院批准的沿海经济开放县,也是著名的之都。

土地面积1101平方公里,总人口63.8万人(2018年)。

政府驻地城关街道。

【寻欢昌乐】对于昌乐的印象先从昌乐路开始!青岛市北区昌乐路青岛市北区有个昌乐路,总长度1公里左右,但在青岛市却名闻遐迩,因为这条路上有青岛文化市场。

在网络时代尚未兴起的时候,这里是我最喜欢来的地方——古玩字画、期刊杂志、书籍文具……应有尽有!因为喜欢来这里,所以对昌乐也有了独特的印象,爱屋及乌嘛,虽然昌乐这个地方我没去过。

对昌乐直观的印象却来自于西瓜。

昌乐历史

昌乐县历史悠久,早在五六千年前先人们就开始在这里繁衍生息,世世代代生生不息。

现如今的昌乐隶属于潍坊市,让我们细数她走过的历程。

西周时期,武王封太公吕望于齐,都营丘,故城在今县城东南25公里处(今河头乡古城村),春秋战国直到秦朝,一直隶属于齐;西汉改北海郡为营陵,东汉恢复北海郡;三国昌乐县境属魏青州北海郡;唐朝武德二年(公元619年),复为营丘县;同年,再置潍州,辖北海、营丘等17县;宋朝属京东东路潍州,金也同样;元朝昌乐县属山东东西道宣慰司益都路潍州;明昌乐县属山东布政使司青州府;清朝,沿明制,昌乐县属山东省青州府;中华民国前期,民国三年昌乐县属山东胶东道,十四年改划胶莱道,十七年,直属山东省;抗日战争时期、解放战争时期昌乐县不断的改变着,直到1949年10月1日,中华人民共和国成立,昌乐县属昌潍专区。

1970年,属昌潍地区;1981年,属潍坊地区;1983年属潍坊市。

现在的昌乐县,位于山东半岛内陆,隶属山东省潍坊市,东距潍坊城区25公里,西界临朐、益都,南与安丘隔河相望,北与寿光接壤。

总面积1101平方公里,人口60万。

昌乐地理位置优越,交通十分方便,胶济铁路、济青高速公路、王潍公路横贯东西,县内公路四通八达。

县城居县境内北部,商业、通讯、文化、卫生等服务设施齐全。

昌乐县辖5个街道、4个镇:城关街道、宝城街道、朱刘街道、城南街道、五图街道、乔官镇、鄌郚镇、红河镇、营邱镇。

农业发展:昌乐县农业基础雄厚,现已形成瓜菜、黄烟、桑蚕、林果、肉鸡、肉鸭和奶牛七大主导产业。

昌乐西瓜已有150多年的栽培历史,栽培面积15万亩,品种80多个;建有中华西瓜科技园,一年四季有瓜,是有名的“西瓜之乡”,产品已获国家农业部“绿色食品”认证。

畜牧养殖业,有乐港、永昌等龙头企业,形成了鸡、鸭、牛、羊、猪等17个系列,年产肉、蛋、奶10万余吨,年养殖肉鸡、肉鸭5000万只。

工业发展:昌乐县工业发展较快。

目前,全县各类企业发展到1035处,其中年销售收入过500万元的工业企业229家,形成了化工、农副产品加工、塑料、机械、建材、宝石加工、轻纺等行业为主的工业体系。

目前,我县的珠宝、塑料袋、油漆、肉鸡、肉鸭、葡萄糖等产品的产量居全国同行业前列。

全县共有塑料加工企业102家,年加工能力10万吨;拖拉机组装企业20家,年生产能力30万台;乐器加工企业30家,年产吉他、贝司等乐器50万把;地毯生产企业18家,年加工能力240万平方英尺。

第三产业:昌乐县的第三产业发展势头强劲。

2005,第三产业实现增加值19.8亿元,占全县GDP的27.3%;服务业从业人员9.5万人。

大型专业批发市场和集贸市场发展到95处,其中尧沟瓜菜市场年交易量4亿公斤,被评为“国家定点西瓜市场”。

全县商业零售餐饮网点发展到3908户,城区有温州商城、商业步行街、佳乐家超市等大型商业网点,2005年全县社会消费品零售总额达29.4亿元。

旅游业以蓝宝石为依托,建成了中国宝石城、中华宝玉石博物馆、世界民族文化村、仙月湖景区等10多处旅游景点,推出了“蓝宝石之旅”、“生态观光”等旅游专线。

外贸发展:昌乐县对外经贸发展迅速。

近年来,通过大力实施招商引资和多元化市场开拓、产品内部结构战略,对外开放步伐进一步加快。

到目前,全县累计办成外商投资企业180多家。

2005年,全县新批利用外资项目28个,实际利用外资1.2亿美元。

目前,全县出口商品有肉鸡、肉鸭、塑料、纺织品、玩具、蔬菜、油漆、地毯等15大类200多个品种,产品远销50多个国家和地区。

2005年全县出口创汇1.2亿美元。

珠宝业:昌乐县珠宝业发展得天独厚,现已形成规模宏大的珠宝集散地。

自1986年在昌乐发现蓝宝石以来,经过十几年的持续发展,全县珠宝业从业人数已达4000余人,从事珠宝产业的企业已达340家,其中大型宝石开采企业8家,饰品镶嵌企业80多家,珠宝首饰批发、

销售贸易型企业250家,年宝石加工能力600万克拉、饰品400万枚、黄金首饰600万克,年产值10亿元。

已形成山东省规模最大的24K黄金、白金和18K镶金饰品及宝石的专业批发市场,建成了国内唯一冠国家级名称的珠宝交易市场“中国宝石城”。

我县已连续举办了四届宝石节,都取得明显效果。

昌乐文化历史悠久,由来已久,世世代代在这里繁衍不息,不断发展前进。