八年级历史上册第九课

- 格式:ppt

- 大小:5.79 MB

- 文档页数:39

八年级历史第九课知识点八年级历史第九课知识点:中国古代的商朝与周朝商朝是中国历史上第一个有文字记载的王朝,其存在时间大约从公元前16世纪到公元前11世纪。

商朝的都城位于今天的河南省安阳市境内,发展在黄河流域的中游地区。

商朝的统治者被称为商王,商朝的政治制度为君主专制制度。

商王通过宗族联姻和贵族土地授予等手段来巩固自己的统治地位。

商朝的贵族阶层掌握了大部分土地和资源,而普通百姓则为贵族阶层提供劳动力。

商朝的社会经济主要依靠农业生产和手工业。

农业以小麦、大麦、黍、稷等粮食作物为主,同时也种植蔬菜和果树。

手工业方面,商朝的手工业非常发达,制作陶器、青铜器、玉器等工艺品成为了商朝的代表。

商朝的文化主要体现在文字、宗教、礼仪等方面。

商朝使用的文字是楚系文字,这是中国历史上最早的文字之一。

商朝的宗教信仰主要以巫术为主,巫师被认为能与神灵沟通,并通过巫术来祈求神灵的庇佑。

商朝的礼仪制度十分繁琐,注重礼仪的规范和仪式的庄重。

周朝是中国历史上第一个真正意义上的封建王朝,其存在时间大约从公元前11世纪到公元前256年。

周朝的都城先后迁至今天的陕西省西安市和河南省洛阳市。

周朝的政治制度是以封建制为基础的,国家被分为封地,封地由君主分封给诸侯。

诸侯负责管理封地,同时向周天子进贡。

周朝的统治者被尊称为天子,周天子通过分封诸侯来巩固自己的统治地位。

周朝的社会经济主要依靠农业和手工业。

农业方面,周朝的农民主要种植小麦、大麦、稻米等粮食作物,同时也种植蔬菜和果树。

手工业方面,周朝的手工业得到了较大的发展,制作青铜器等工艺品成为了周朝的代表。

周朝的文化主要体现在儒家思想、礼乐制度等方面。

周朝的儒家思想以仁爱、尊卑有序为核心,对后来的中国文化产生了深远影响。

周朝的礼乐制度注重礼仪的规范和音乐的和谐,被视为国家治理的重要手段。

总结起来,商朝和周朝都是中国古代历史上重要的王朝。

商朝是中国历史上第一个有文字记载的王朝,发展在黄河流域的中游地区,有着发达的手工业和繁琐的礼仪制度。

八年级上历史第九课知识点脱胎于劳动的文明——农业文明的发展与演变在人类社会的发展历程中,农业文明是一个里程碑式的阶段,也是人类社会向前迈进的重要标志。

农业文明的出现,不仅改变了人类的生活方式,也带来了社会形态和思想观念的转变。

本文将从农业的起源、农业社会的发展、农业技术的进步以及农业文明的影响等方面进行探讨。

农业的起源可以追溯到约1.2万年前,当时人类开始放弃以狩猎和采集为主要生活方式,而转向种植和畜牧。

在农业的推动下,人类社会逐渐形成了固定的聚居点,人们开始创造自己所需的资源,如粮食和棉花。

这标志着人类进入了农业社会的阶段。

随着农业社会的发展,人们掌握了农业技术的进步,农业生产开始呈现出多样化和专业化的特点。

耕地的扩张、农具的改进和灌溉技术的应用,使农业生产能力大大提高。

此外,人们还学会了畜牧和渔业,为粮食供应提供了更多的来源。

这种农业的演变不仅解决了人们的食物问题,也为社会的发展提供了后续的支撑。

在农业社会中,农民成为了社会的主体。

同时,人们也开始形成了基本的分工制度,农户之间的交流和合作渐渐增多。

这种交流和合作不仅促进了技术的传播,还推动了农业经济的发展和农业文明的积累。

此外,农民为了提高生产力,也逐渐形成了不同的生产方式和农业经营模式,如农田经营和农民组织等。

在农业技术的进步和农业社会的发展背景下,在中国和世界各地相继发展出了若干农业文明。

例如,在中国的北方平原和垦丁地区,发展了农田灌溉农业文明;而在中国的南方和东南亚地区,则发展了类似湿地农业的农业文明。

这些不同的农业文明,在物质生产和文化发展等方面都有自己的特点和贡献。

农业文明的影响是多方面的。

首先,农业文明的出现打破了以往的自然界限,使人类社会进入了一个新的时代,开启了物质生活和文化进步的大门。

其次,农业文明带来了人口的增长和城市的崛起,进一步推动了社会的变革和经济的发展。

同时,农业文明也培养了人们的求知欲和创造力,催生了科学技术的进步和人文思想的繁荣。

八年级上册第九课历史知识点归纳八年级上册第九课是历史课,本课主要讲述了中国古代的经济与文化交流。

在这篇文章中,我将对这个知识点进行归纳和总结,以便更好地理解和记忆。

中国古代的经济与文化交流可以追溯到远古时代,当时的中国人民开始与周边的民族进行贸易和文化交流。

然而,随着历史的发展,这种交流不断扩大和深化。

首先,我们来看看中国古代的经济交流。

在古代,中国的经济主要依靠农业和手工业,这也是当时社会的基本特征。

随着经济的发展,中国开始与邻近的国家和地区进行贸易。

其中最重要的是丝绸之路的开辟,这条古代的商道贯穿东西方,使中国的丝绸、茶叶和瓷器等产品远销世界各地。

同时,中国也从外部引进了许多有益的物品,如马匹、稻米和西方的技术等。

这些贸易交流对世界各地的经济和文化发展产生了重要的影响。

其次,中国古代的文化交流也是十分广泛和深入的。

在古代,中国是一个高度文明的国家,拥有丰富的文化遗产。

随着王朝的更迭和时代的变迁,中国的文化也不断演变和发展。

这种文化的发展离不开与外部文化的交流与借鉴。

在历史上,中国的文化交流主要体现在以下几个方面。

首先是文字的交流。

中国是一个拥有独特文字系统的国家,汉字的发展和演变有着悠久的历史。

而与外部文化的交流也促进了文字的繁荣发展。

如佛教自印度传入中国,不仅带来了宗教信仰,还带来了梵文,梵文与汉字的交融促进了文字的交流和融合。

其次是宗教与哲学的交流。

中国古代有着多种宗教和哲学思想,其中儒家、道家和佛教是最主要的几种。

与周边国家和地区的宗教和哲学思想的交流促进了中国古代文化的多样性和包容性。

另外,艺术和建筑也是中国古代文化交流的重要方面。

中国古代的绘画、音乐、戏剧等艺术形式深受外部文化的影响。

如唐代的雕塑艺术中就有明显的西域风格和影响。

而且,随着丝绸之路的发展,中国的建筑风格也开始受到外部文化的影响,出现了摩西地拉巴克风格的建筑。

最后,中国的科学和技术交流也是古代文化交流的重要内容。

在古代,中国的科学和技术水平一直居于世界领先地位。

历史八年级上册第九课知识点秦始皇统一中国第九课的主要内容是介绍了秦始皇统一中国的历史背景、原因以及其对中国历史的重要影响。

秦始皇统一中国被视为中国历史上的一个重要里程碑,标志着中央集权的建立和中国封建社会的开始。

下面将从几个关键知识点来详细探讨秦始皇统一中国的历史事件。

一、背景在秦国崛起之前,中国境内分为七大诸侯国,相互之间经常发生冲突和争霸。

这种分裂状态使得中国处于长期的国内战乱之中,百姓遭受到了巨大的痛苦。

而秦国崛起的关键在于其尚父政策,实行世袭制度使得其国家权力高度集中,这为其他国家无法比拟。

二、秦国崛起秦国通过持久的战争,逐渐强大起来。

战国时期秦国的嬴政通过推行法家政治、推崇法制、加强军事力量等手段成功地实现了政权的巩固和国家的统一。

他建立了一套以郡县制为基础的行政管理体制,加强了财政制度,统一了度量衡和文字,并将兵器标准化,提高了战争的效率。

三、统一中国公元前221年,秦始皇即位,并采取了一系列措施以实现中国的统一。

他派遣丞相李斯主持制定了统一的法律和文字,进行了土地的平均分配,取消了封建世袭制度,设立了郡县制及三杰制度。

同时,秦始皇开始修建万里长城并连接各个战略要地,对抗北方游牧民族的侵袭。

此外,他还建立了许多官道,以方便交通和物流的流通。

四、秦始皇的成就和不足秦始皇通过权力的集中和国家统一,一方面确实起到了推动中国历史发展的作用,但同时也存在一些问题。

一是他采取了过度集权的行政体制,限制了人民的自由和活力;二是他实行了焚书坑儒的政策,对知识分子的打压使得中国的思想文化进程受到了很大的阻碍;三是他修建的万里长城和其他基础设施工程对人力物力的浪费巨大。

这些问题最终也导致了秦朝的短暂和崩溃。

五、对中国历史的影响秦始皇的统一中国不仅仅意味着政权的更迭,更重要的是在行政管理、文化传承和地理交通等方面产生了深远的影响。

他的改革措施使得中国的行政体制进一步规范化,为后来的封建社会奠定了基础;他在文化和教育方面的改革则是为后来的儒家思想和儒学的发展打下了基础;他修建的万里长城则成为中国历史上的重要工程,代表了中国民族的韧性和团结力量。

八年级上册历史第九课知识点归纳八年级上册历史第九课的内容主要涉及了近代中国的科技与文化。

在这个时期,中国开始接触西方的先进科技和文化,这对中国的现代化进程有着深远的影响。

下面将对这一课的知识点进行详细归纳。

首先,我们需要了解19世纪中叶至20世纪初,中国开始向西方学习科技和文化的背景。

在这一阶段,中国遭遇了许多国内外的问题和挑战,包括不平等条约的签订、社会动荡和政治不稳定等。

为了摆脱这些困境,中国国内的一些先进分子开始关注西方的先进科技和文化,并试图引入这些新观念来改变中国的命运。

其次,我们需要了解当时中国人对于西方科技和文化的态度。

一方面,中国人对西方科技和文化充满了好奇和向往,认为这些东西能够帮助中国强大起来。

另一方面,也有一些人对西方的影响持怀疑态度,他们认为传统文化应该更为重视,并且害怕西方文化会对中国的传统道德和价值观产生不良影响。

这种观点在中国社会中引发了一系列的讨论和争议。

接下来,我们可以介绍一些当时中国人引入和学习西方科技和文化的具体措施和途径。

为了了解西方的最新科技和文化,中国派出了许多留学生到欧美国家进行进修。

他们回国后带回了许多有价值的知识和技术,并在中国推动了一系列的现代化改革。

同时,一些先进分子在国内也开设了学校和刊物,向普通民众普及西方科技和文化,以增强国家的综合实力。

最后,我们需要了解这一时期中国引入和学习西方科技和文化所取得的成就。

通过学习西方科技,中国在农业、工业和军事等领域取得了长足的进步。

一些新型的工业企业和教育机构相继建立,为中国的现代化进程奠定了基础。

同时,西方的文化也给中国带来了新的思想观念和艺术风格,为中国的文化发展注入了新的活力。

总的来说,八年级上册历史第九课所讲述的近代中国的科技与文化是中国现代化进程中的重要一环。

通过学习西方的科技和文化,中国得以借鉴先进的经验和思想观念,为中国的现代化进程提供了重要支撑。

然而,我们也不能忽视当时引入西方科技和文化所面临的问题和挑战,包括文化冲突和社会变革等。

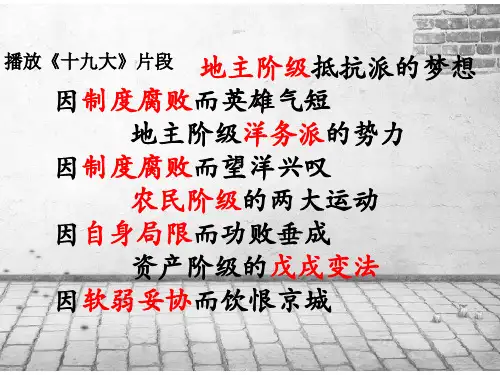

八年级上册历史第九课八年级上册历史第九课:中国近代化的探索一、引言中国近代化探索是中国历史上的一个重要阶段,也是中国从传统社会向现代社会转型的必经之路。

自19世纪末至20世纪初,中国经历了多次政治、经济和文化方面的变革,这些变革对于中国的发展产生了深远的影响。

本课将探讨中国近代化的探索历程,以及其中涉及的重要事件和人物。

二、中国近代化的背景19世纪中叶以后,西方列强通过鸦片战争等一系列不平等条约,迫使中国签订不平等条约,侵占中国领土,对中国造成了极大的危害。

同时,西方传教士和商人也相继来到中国,对中国传统文化和社会制度带来了冲击。

在这样的背景下,一些有识之士开始意识到中国的落后,并寻求变革和自强之道。

三、中国近代化的探索历程1、洋务运动洋务运动是中国近代化的开端,其核心思想是“师夷长技以自强”。

洋务派人士主张学习西方先进的科学技术,以增强国家的实力。

他们创办了一批近代军事工业和民用企业,建立了新式海军和学堂,派遣留学生到国外学习。

虽然洋务运动最终未能实现其自强目标,但它为中国培养了一批现代化的人才,为后来的改革和革命奠定了基础。

2、戊戌变法戊戌变法是中国近代史上的一次重要政治改革,其目的是通过变法维新,实现国家的现代化。

维新派人士主张学习西方政治制度,改革官制、法制和军事制度,同时发展民族资本主义经济和文化教育。

然而,由于保守派的反对和政变的爆发,戊戌变法仅持续了103天就失败了。

尽管如此,它仍然激发了中国人民的爱国热情和改革意识。

3、辛亥革命辛亥革命是中国近代史上的一次重大革命,其目标是推翻清朝统治,建立民主共和国。

革命派人士通过发动多次起义和革命运动,最终成功推翻了清朝的统治。

在中华民国的建立过程中,他们制定了临时约法、推动了现代化改革、发展民族资本主义经济和文化教育。

虽然辛亥革命成功推翻了清朝,但由于各种原因未能实现真正的民主共和和国家的现代化。

四、结论中国近代化的探索历程充满了曲折和艰辛。