郑永飞--华南新元古代花岗岩锆石Hf和O同位素

- 格式:ppt

- 大小:10.82 MB

- 文档页数:52

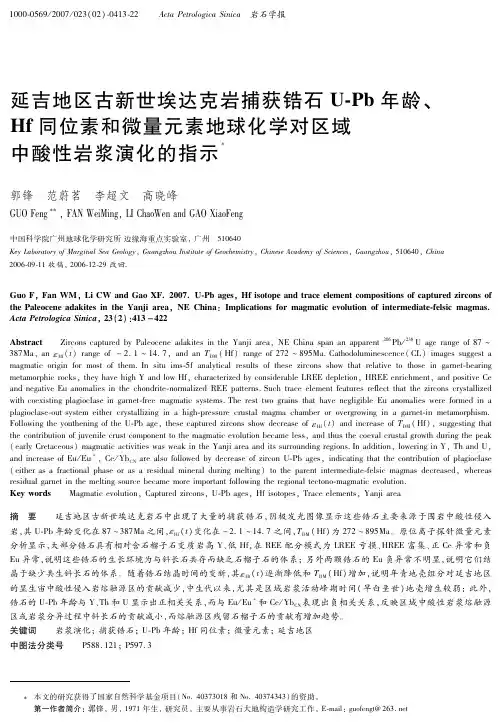

北淮阳新开岭地区花岗岩锆石U-Pb年龄和氧同位素组成吴元保;郑永飞;龚冰;赵子福【期刊名称】《地球科学:中国地质大学学报》【年(卷),期】2005(30)6【摘要】对大别造山带北麓的北淮阳新开岭地区岩浆岩进行了锆石阴极发光显微结构观察和SHRIMP法锆石微区UPb定年.在锆石阴极发光图像中,一个花岗岩样品中的大部分锆石颗粒具有明显的初始岩浆振荡环带,为典型的岩浆锆石,少有蚀变的颗粒和/或区域;而另一个花岗岩样品中的锆石虽然同样具有振荡环带,但是大部分颗粒中心的初始岩浆环带被扰动,指示这些锆石为岩浆锆石,受到了较强的后期热液蚀变的改造.对锆石具有初始岩浆环带和溶蚀结构的区域分别进行SHRIMP法UPb 微区定年结果表明,这些岩浆岩的形成年龄为(820±4)Ma,热液蚀变作用发生的时间为(780±4)Ma.新开岭地区新元古代花岗质岩石的形成和后期超固相热液蚀变作用分别对应于超大陆裂解之前的约830~795Ma岩浆活动和裂解过程中约780~745Ma的岩浆作用.单矿物激光氟化氧同位素分析结果表明,这些岩浆岩具有非常低的δ18O值,其中锆石为1.90‰~5.78‰,石英为-2.88‰~-7.67‰,斜长石为-4.01‰~-11.40‰.锆石和其他矿物之间表现出强烈的氧同位素不平衡,而其他矿物之间则达到了氧同位素的再平衡.结合不同δ18O值锆石的内部结构特征,认为该地区的热液蚀变作用为超固相条件下的高温热液蚀变.这一过程不但改变了石英等矿物的氧同位素组成,同时也不同程度地改变了锆石的氧同位素组成,所以这些样品中低δ18O值锆石可能是超固相条件下热液蚀变的结果.石英中具有异常低的δ18O值表明蚀变流体来源应为寒冷气候大气降水.所以,新开岭地区亏损18O蚀变岩石的形成与裂谷岩浆作用和雪球地球事件相耦合的高温大气降水热液蚀变有关.【总页数】14页(P659-672)【关键词】新开岭;锆石;氧同位素;U-Pb年龄;热液蚀变;裂谷构造【作者】吴元保;郑永飞;龚冰;赵子福【作者单位】中国科学院壳幔物质与环境重点实验室【正文语种】中文【中图分类】P597【相关文献】1.北淮阳庐镇关岩浆岩锆石U-Pb年龄和氧同位素组成 [J], 吴元保;郑永飞;龚冰;唐俊;赵子福;查向平2.中国克拉通盆地油气勘探/大兴安岭扎兰屯地区中生代双峰式火山岩锆石U-Pb 定年、Hf同位素特征及其地质意义/塔里木盆地巴楚隆起地层水的硼、锶、氧、氢同位素组成/青藏高原黄土堆积典型元素相对含量变化与古气候意义 [J],3.赣南印支期柯树岭花岗岩体SHRIMP锆石U-Pb年龄、地球化学、锆石Hf同位素特征及成因探讨 [J], 郭春丽;陈毓川;蔺志永;楼法生;曾载淋4.北淮阳构造带鲜花岭找矿远景区铜铅锌矿化相关侵入岩的锆石U-Pb年龄和Hf 同位素特征 [J], 王波华;倪培;王国光;方明;李利;张怀东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩的成因:锆石U Pb年龄-Hf同位素和岩石地球化学证据(附表1)

西安里位于太行山南段的中部,是一处富含各种岩石类型的地方。

其中,以早白垩世角闪辉长岩为主要岩石类型,广泛分布在该地区。

这些岩石具有高Sr含量、轻稀土元素富集、重稀

土元素亏损的特点,因此被认为是富集I型花岗岩。

经过对太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩的研究发现,这些岩石的成因主要是来源于地壳韧性下伸的伸展构造环境。

通过对锆石U Pb年龄的分析发现,这些岩石形成的时间为

1.26~1.28亿年,这说明这些岩石形成于早白垩世时期。

此外,对Hf同位素的研究也表明,这些岩石源于地幔底部的拉斑板

块Ⅰ型地幔的部分熔融,并且在形成过程中受到地壳物质的混染。

除了上述证据外,还有岩石地球化学方面的证据表明,这些岩石可能与含水流体的作用有关。

例如,这些岩石的Nb/Ta比

值明显低于同类岩石,表明它们在形成过程中受到了流体的印记。

综上所述,太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩主要产生于地壳韧性下伸的伸展构造环境下,是来源于地幔底部的拉斑板块Ⅰ型地幔的部分熔融,并且受到地壳物质混染的结果。

此外,含水流体的作用可能也对这些岩石的形成产生了影响。

扬子陆块西北缘早新元古代俯冲增生过程的岩浆记录吴鹏;张少兵;郑永飞;张小菊;徐争启;施泽明【期刊名称】《沉积与特提斯地质》【年(卷),期】2024(44)1【摘要】华南早新元古代俯冲相关岩浆作用记录为揭示罗迪尼亚超大陆边缘陆块的聚合及增生过程提供了重要制约。

本文聚焦华南扬子陆块西北缘出露的早新元古代岩浆作用记录,总结梳理了其年代学框架、地球化学特征以及同位素特征,查明了其源区性质和岩石学成因、并探讨了不同阶段岩浆记录所对应的构造环境。

结果表明,扬子陆块西北缘约1.0~0.9 Ga岩石具有与新生岛弧岩浆类似的微量元素特征,强不相容元素的含量略低于大陆弧,并且具有亏损的Sr-Nd-Hf同位素组成和略低于地幔值的锆石δ~(18)O值,这些特征指示约1.0~0.9 Ga岩浆岩最有可能形成于洋内弧环境。

相比之下,约0.9~0.83 Ga岩浆岩具有与平均上地壳类似的微量元素特征,富集强不相容元素和轻稀土元素,亏损高场强元素,并且具有富集的SrNd-Hf同位素组成,锆石δ~(18)O值与地幔值相当或略高,指示其可能形成于大陆弧环境。

此外,镁铁质岩石全岩Nd和锆石Hf同位素随年龄的长期变化趋势揭示了地幔源区性质周期性地富集和亏损,这可能是由于俯冲带间歇性地前进和后撤引起的挤压–伸展构造体制的不断交替所致。

本文结果为扬子陆块西北缘新元古代早期的构造演化历史和俯冲增生动力学机制提供了制约。

【总页数】15页(P216-230)【作者】吴鹏;张少兵;郑永飞;张小菊;徐争启;施泽明【作者单位】成都理工大学地球科学学院;成都理工大学地球勘探与信息技术教育部重点实验室;中国科学院壳幔物质与环境重点实验室【正文语种】中文【中图分类】P534.1【相关文献】1.上扬子陆块西南缘早—中元古代造山运动的地质记录2.攀西麻粒岩锆石U-Pb年代学:新元古代扬子陆块西缘地质演化新证据3.扬子地块北缘新元古代望江山层状岩体矿物成分和铂族元素特征:对岩浆演化过程和构造环境的制约4.华南扬子陆块西缘新元古代康滇裂谷盆地开启时间新证据5.扬子陆块南北缘新元古代火山-沉积岩系研究现状与问题因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

【听文献】郑永飞等:华北中生代镁铁质岩浆作用与克拉通减薄和破坏克拉通指古老的、自形成以来一直保持稳定的大陆岩石圈构造体系。

它包括古老的大陆地壳及其下伏的岩石圈地幔,其厚度一般可高达200至300公里。

进入显生宙以来,有些克拉通的岩石圈地幔发生了显著减薄,但是其构造格架并未发生根本改变,例如印度克拉通;有些克拉通不仅发生了显著的岩石圈减薄,而且出现了大规模岩浆作用,改变了克拉通的基本构造格局,导致克拉通破坏,例如华北克拉通。

大陆岩石圈减薄在地质历史上是一个常见现象,在汇聚板块边缘尤为突出。

但是,减薄的克拉通岩石圈未必都发生了破坏,例如印度、西伯利亚和巴西克拉通。

华北克拉通是世界上最古老的陆核之一,也是中国最大的克拉通块体。

它在中生代时期经历了重大的构造再活化过程,这个过程伴随着岩石圈厚度的显著变化,表现为华北克拉通东部区域的减薄。

大量研究表明,中生代时期华北大陆岩石圈的厚度已经由大于200公里锐减为克拉通东部的60至80公里,并且古老、较冷和难熔的大陆岩石圈地幔被新生、较热和饱满的岩石圈地幔所替代。

在二十世纪末和二十一世纪初,前人对华北克拉通东部破坏的地球动力学机制提出了两类模型: 第一类,软流圈地幔底垫引起的热或化学侵蚀;第二类,大陆下地壳重力拆沉。

侵蚀模型认为,华北克拉通岩石圈的减薄是受到下伏软流圈衍生熔体的热或化学侵蚀所造成的,减薄是一个自下而上的缓慢过程。

拆沉模型认为,克拉通岩石圈的减薄是由榴辉岩化下地壳连同古老岩石圈地幔一起在重力作用下拆沉进入下伏对流地幔所致,减薄是一个自上而下的快速过程。

然而,越来越多的观察表明,华北克拉通岩石圈东薄西厚现象与古太平洋板片由东向西的俯冲方向吻合。

这个观察表明,俯冲大洋板块对大陆岩石圈地幔的物理和化学侵蚀作用可能是华北克拉通岩石圈减薄的一级构造机制,而侵蚀和拆沉过程可能只是华北克拉通破坏的二级机制。

随着研究的逐渐深入,特别是国家基金委重大研究计划“华北克拉通破坏”项目的实施,发现虽然古太平洋板块的西向俯冲是华北克拉通破坏的一级机制,但是在具体构造机制上有两种模型:一是在古太平洋板块西向俯冲过程中,首先引起华北克拉通岩石圈地幔自东向西侧向减薄,然后才发生克拉通破坏,因此是一个自上而下的缓慢过程;二是停滞在地幔过渡带的西太平洋板片脱水,结果引起上覆软流圈不稳定流动导致华北克拉通破坏,因此是一个自下而上的快速过程。

锆石是各类成因岩石中常见的副矿物,是U-Pb同位素定年的重要对象。

随着近年来同位素年代学向微区高精度方向发展,锆石的离子探针(如SHRIMP)与激光探针(LA-ICPMS)等成为目前U-Pb同位素定年的重要方法。

这些方法的共同点就是需要标准锆石作外部校正,因此理想的标准锆石是U-Pb定年能否获得可靠结果的关键。

另一方面,锆石的理想晶体化学式为ZrSiO4,但大多数锆石中含有0.5%~2%的Hf,因而也是进行Hf同位素测定的理想矿物。

Hf有6个同位素,其中176Hf是由176Lu通过b衰变生成。

锆石中由于Lu/Hf比值很低(176Lu/177Hf比值通常小于0.002),因而由176Lu衰变生成的176Hf 极少。

因此,锆石的176Hf/177Hf比值可以代表该锆石形成时的176Hf/177Hf比值,从而为讨论其成因提供重要信息。

(徐平,2004;科学通报;U_Pb同位素定年标准锆石的Hf同位素)锆石Hf同位素分析在中国地质科学院矿产资源研究所同位素实验室完成为使Hf同位素分析与锆石U-Pb年龄分析相对应,我们的锆石Hf同位素的分析点与U-Pb年龄的分析点位于同一颗锆石晶体内,但由于在进行锆石U-Pb测定时有的测点基本被离子束击穿,所以锆石Hf的分析点与锆石U-Pb年龄分析点并不完全重合,但都位于同一锆石颗粒内。

地球化学分析:主量元素数据分析;稀土模式图,轻重稀土分馏,有无负铕异常;微量元素蜘蛛网图。

锆石的稀土元素分析:锆石的稀土模式图锆石的Hf同位素特征:1.形成年龄t 对Hf( t) 图解2.锆石的Hf二阶段模式年龄直方图3.地球化学图解分析构造背景、物源(耿元生周喜文,2010;岩石学报;阿拉善地区新元古代早期花岗岩的地球化学和锆石Hf 同位素特征)通过对北京昌平地区燕辽裂陷槽内出露的基底密云群片麻岩及其上覆沉积盖层底部长城系常州沟组和顶部青白口系长龙山组砂岩的锆石LA-ICP-MSU-Pb年龄和Hf同位素组成的研究,对华北克拉通新太古代-元古宙期间的沉积与地壳演化进行探讨。

华南陆核的生长和再造:锆石U-Pb年龄和Hf-O同位素研

究

张少兵;郑永飞;吴元保

【期刊名称】《矿物岩石地球化学通报》

【年(卷),期】2007()z1

【摘要】湖北宜昌的崆岭杂岩是扬子克拉通目前出露的最古老岩石.本文应用锆石U-Pb定年和Hf-O同位素方法对崆岭杂岩进行了系统研究,结果不仅对扬子陆核的形成和演化,而且对扬子陆块古元古代地质事件的确切时间和性质提供了新的地球化学制约.……

【总页数】2页(P74-75)

【关键词】扬子陆块;太古宙生长;古元古代再造;锆石;地球化学示踪

【作者】张少兵;郑永飞;吴元保

【作者单位】中国科学技术大学,地球和空间科学学院,合肥,230026 中国科学技术大学,地球和空间科学学院,合肥,230026 中国科学技术大学,地球和空间科学学院,合肥,230026

【正文语种】中文

【中图分类】P59

【相关文献】

1.湘中包金山矿区花岗闪长斑岩的锆石U-Pb年龄、Hf-O同位素组成及其地质意义 [J], 鲁玉龙;彭建堂;阳杰华;李玉坤;陈宪佳;周溪;李干龙

2.扬子陆核的生长和再造:锆石U-Pb年龄和Hf同位素研究 [J], 张少兵;郑永飞

3.青藏高原北羌塘三叠纪花岗岩中发现新元古代的基底信息:来自锆石SIMS U-Pb 年龄和Hf-O同位素的约束 [J], 姜庆运;但卫;王强;张修政;唐功建

4.华南新元古代地壳生长和再造:皖南花岗闪长岩地球化学、锆石U-Pb定年和Hf-O同位素证据 [J], 郑永飞;吴荣新;吴元保;张少兵

5.大别山超高压榴辉岩和片麻岩锆石U-Pb年龄和Hf-O同位素研究 [J], 郑永飞;赵子福;吴元保;张少兵

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

南岭西段印支期花岗岩hf-nd同位素解耦现象及岩石成

因意义

HF-ND同位素解耦现象发生的原因是地壳的长期局部改造和混染作用。

南岭西段的印支期花岗岩中Hf(锆石)和ND(活性钾镁石)同位素的解

耦现象可以用来推断其对应的岩石的成因和演化过程。

据研究发现,南岭

西段的花岗岩中Hf同位素值较低,而ND同位素值较高,说明在花岗岩混

染过程中,熔体来源和固结熔体分别具有较高的Hf和ND同位素值,指示

熔体具有复杂的混染来源,即热液活动对深部地壳进行了局部的改造和混染。

因此,南岭西段的印支期花岗岩的Hf-ND同位素解耦现象表明,这部

分地壳长期受到局部改造和混染的作用,从而产生了复杂而巧妙的岩石演

化过程。

同位素年代学和地球化学重点实验室简介1简介同位素地球化学包括同位素示踪和同位素年代学,研究地球物质组成、来源与形成时代,是现代地球科学发展的重要生长点和支柱学科之一。

发展同位素地球化学对于占领固体地球科学学科制高点,提高原始创新能力,满足国家资源供给和环境保障等具有重要的战略意义。

中国科学院同位素年代学和地球化学重点实验室成立于2004年,其前身是奠定我国元素和同位素地球化学研究基础的第一个稀有元素矿物化学实验室(1956年)和第一个同位素绝对年龄实验室(1960年)。

实验室依托“地球化学”、“矿物学、岩石学、矿床学”、“构造地质学”和“环境科学”等4个具有博士学位授予权的二级学科,定位于基础研究,致力于发展同位素和元素地球化学理论和技术方法,揭示地球内部和浅表地质体的物质组成及演变规律,深化对地球形成演化、地球各层圈相互作用以及各种地质过程的认识,阐明其对矿产资源形成和环境变化的制约,为解决资源环境领域重大科学问题提供理论依据。

近年来,实验室在研究方向凝练、重大项目申请、人才队伍建设、技术研发和平台建设,以及创新成果产出等方面取得了长足的进步,连续两次(2004年和2009年)在中国科学院地学领域重点实验室评估中名列第一。

实验室拥有一支年轻、充满活力的高素质研究队伍,包括:国家自然科学基金委创新研究群体1个,中国科学院国际合作伙伴计划创新团队1个,国家杰出青年科学基金获得者 7人,中国科学院百人计划入选者9人,百千万人才工程国家级人选3人,中国青年科技奖1人,中国地质学会“金锤奖”1人,中国矿物岩石地球化学学会“侯德封奖”8人,孙贤鉥奖2人,入选美国信息研究所基本科学指数(ESI)地学高引用率科学家名录10人,6人次在国际重要学术组织和期刊任职。

实验室组建了具有国际水准的地球化学分析平台和技术支撑系统,拥有独立的实验大楼,实验和办公面积逾3300平方米,配备了多种先进的元素和同位素分析仪器(总值超过6500万元),建立了化学前处理、元素分析、原位微区分析、同位素定年和示踪、高温高压模拟等实验系统。

2008年 第53卷 第18期: 2129 ~ 2152 2129《中国科学》杂志社SCIENCE IN CHINA PRESS专 题超高压变质与大陆碰撞研究进展: 以大别-苏鲁造山带为例郑永飞中国科学院壳幔物质与环境重点实验室, 中国科学技术大学地球和空间科学学院, 合肥 230026 E-mail: yfzheng@ 2008-04-03收稿, 2008-07-01接受中国科学院知识创新工程重要方向性项目(批准号: KZCX2-YW-131)和国家自然科学基金项目(批准号: 40573011)资助摘要 大陆深俯冲研究已经成为21世纪发展板块构造理论的前沿和核心课题. 大别-苏鲁造山带出露有世界上最大的超高压变质构造单元, 地球科学家以此作为天然实验室, 在超高压变质和大陆碰撞的一些重要领域取得了国际上有影响力的系列成果. 本文概括了其中12个方面的突出进展, 主要包括超高压变质岩的空间分布范围、超高压变质作用的年龄、超高压变质作用的持续时间、深俯冲陆壳的原岩性质、大陆碰撞过程中的俯冲侵蚀和地壳拆离、大陆地壳俯冲的可能深度、大陆俯冲带深部流体活动、大陆碰撞过程中的部分熔融、大陆俯冲带深部元素活动性、俯冲大陆地壳物质再循环、碰撞后岩浆作用的地球动力学机制、碰撞造山带岩石圈结构等. 对今后研究的问题和方向也提出了建议.关键词 大陆岩石圈 地壳深俯冲 超高压变质 板片折返 化学变异 流体活动近十几年来大陆动力学研究最重要的进展之一, 是对超高压变质岩和大陆深俯冲作用的认识. 按照传统的板块构造学说, 大陆地壳由于其密度低, 不可能俯冲到高密度的地幔中. 然而, Chopin [1]和Smith [2]分别在西阿尔卑斯和挪威西部的变质表壳岩中, 发现了超高压变质矿物柯石英, 证明大陆地壳曾俯冲到至少80 km 深的地幔内部, 然后折返回地表. 这些发现在全球引发了超高压变质和大陆深俯冲研究的热潮[3~7]. 在随后的20余年中, 科学家相继在全球22条变质带中发现了柯石英、金刚石和其他超高压变质矿物和矿物组合(图1), 进一步证明低密度陆壳曾俯冲到地幔80~200 km 深. 特别是片麻岩锆石中柯石英和金刚石包体的不断发现, 证明大规模的低密度长英质岩石曾整体俯冲到深部地幔发生超高压变质, 然后又折返到浅部地壳. 现在超高压与非超高压变质岩沿着汇聚大陆边缘出露, 形成了大陆碰撞造山带的基本构造格局.大陆碰撞造山作用包括大陆地壳俯冲和折返两个过程[3~7], 在动力学机制上分别对应于被动和主动运动. 一方面, 大陆岩石圈由于高密度大洋岩石圈的牵引发生俯冲, 最终达到80~120 km 以上的地幔深度导致柯石英和金刚石相超高压变质作用. 另一方面, 超高压变质板片由于低密度大陆地壳的浮力而发生幕式上升和侵蚀(折返——将先前深埋的岩石带到近地表). 大陆深俯冲一般以低的地温梯度为特征, 只存在有限的脱水作用. 与此相反, 超高压板片的折返则常常是在高的地温梯度下进行, 伴有幕式脱水作用. 认识和理解大陆俯冲和折返过程中的变质作用, 能够确定大陆碰撞导致岩石圈加厚的时间、超高压变质矿物形成条件、大陆俯冲带地壳演化的热历史等. 超高压板片从地幔深度折返到地壳层位的过程可能是幕式进行的, 并且具有不同的速率. 这会影响超高压变质矿物脱水和水化的热力学和动力学, 进而涉及超高压板片内部的部分熔融和流体活动乃至超高压指示矿物的保存性.自从在我国东部的大别造山带榴辉岩矿物中发2008年9月 第53卷 第18期2130现柯石英[9,10]和金刚石[11]以来, 大别-苏鲁造山带已经成为国际上超高压变质研究的典型地区[3~7,12~14].图1 超高压变质地体的全球分布(其中大多数出露在欧亚大陆)[8]地点旁边的数字代表变质年龄(单位: Ma)本文从第一手观测资料本身及其解释的创新性出发, 阐述了地球科学家通过研究大别-苏鲁造山带变质岩和岩浆岩对发展大陆动力学的突出贡献, 其中涉及的构造过程从大陆地壳的俯冲和折返到碰撞造山带的构造跨塌. 在这个基础上, 作者试图将陆内造山作用发展进入板块构造理论. 因此, 对近十年来大别-苏鲁造山带研究中所取得的重要进展从12个方面进行了概括, 并对今后的工作提出了建议.1 岩石构造概况自从在我国东部的大别造山带榴辉岩矿物中发现柯石英[9,10]和金刚石[11]以来, 国内外科学家针对大别-苏鲁造山带(图2)超高压变质岩的分布范围和形成条件进行了广泛的研究. 结果证明, 大别-苏鲁造山带由华南陆块俯冲进入华北陆块之下所形成的大陆碰撞型造山带(图3), 出露有世界上规模最大(30000 km 2)、保存最好的超高压变质地体之一[5,14]. 在大别-苏鲁超高压变质岩中产有3个重要的地球化学异常: 过剩氩[15]、氧同位素负异常[16,17]、钕同位素正异常[18]. 近年来还发现了一些形成于200~300 km深的出溶矿物相[19,20]. 就氧同位素负异常来说, 以极端亏损重氧同位素为特征的寒冷气候大气降水信息不仅出现在超高压榴辉岩、花岗片麻岩和石英片岩的变质矿物中[21~24], 而且出现在花岗岩矿物石榴石[25]图2 大别-苏鲁造山带地质简图[12]图3 华南陆块-华北陆块碰撞造山结构演化示意图(修改自Ernst [13])由于重力不稳定性和俯冲拆离, 正在俯冲的大陆地壳与下沉的岩石圈之间发生断离而折返, 并在超高压变质岩内部发生部分熔融和锆石[26]中. 它们的负δ18O值大小达到4个世界之最: 变质矿物中最负[12,27]、侵入岩矿物中最负[25]、岩浆成因锆石中最负[26,28,29]、变质成因锆石中最负[29]. 这些为我们研究大陆地壳深俯冲和折返过程中的物理-化学变化提供了天然实验室.大别-苏鲁造山带超高压变质岩主体由花岗片麻岩组成, 其他岩石类型所占比例相对较小并且主要呈透镜体或岩片出现在区域花岗片麻岩中[30~34]. 它们具有如下特征: (1) 柯石英及其假象作为矿物包裹体不仅广泛出现在有名无实的无水矿物石榴石、绿辉石、锆石、蓝晶石和白云石中, 而且出现在含水矿物黝帘石和绿帘石中; (2) 在榴辉岩和石榴橄榄岩中发现的微量金刚石包裹体主要产在石榴石中, 极少量产在锆石中; (3) 在榴辉岩和石榴橄榄岩中发现丰富的超高压矿物出溶结构, 其中有的推断为镁铁铝石榴石; (4) 常见的超高压变质矿物记录主要出现在榴辉岩、橄榄岩、大理岩、硬玉石英岩和副片麻岩中, 在区域花岗片麻岩中只有锆石内部存在显微柯石英;(5) 在超高压榴辉岩中存在像多硅白云母、黝帘石/绿帘石、滑石等含水矿物; (6) 出露在陆壳上的超高压单元主要为薄的呈亚水平状分布的板片, 其上盘为正断层, 下盘为逆断层, 周围是高压或低级变质单元; (7) 大多数岩石在总体成分上具有大陆亲和性, 矿物明显亏损重氧同位素18O; (8) 缺乏同时期岛弧岩浆岩, 但是常见碰撞后或同折返花岗岩. 在苏鲁造山带发现有晚三叠世、晚侏罗世和早白垩世等3个时代侵位的岩浆岩, 而在大别造山带只发现早白垩世侵位岩浆岩和侏罗纪(~180 Ma)隐性构造热事件. 为什么出现这个差别有待研究.根据野外地质产状和围岩组合, 大别-苏鲁造山带可区分3种类型的榴辉岩[32]: (a) G型, 主要被包裹在区域花岗质正片麻岩中, 少量与黑云母副片麻岩互层; (b) M型, 与大理岩互层或被包裹在其中; (c) P 型, 与超镁铁岩(橄榄岩或辉石岩)共生. 那些与超高压榴辉岩共生的石榴橄榄岩在元素和同位素成分上存在较大变化, 但是从成因上可划分为幔源型和壳源型[33,8]. 幔源型指大陆俯冲和折返过程中从上覆地幔楔刮削裹带上来的, 而壳源型则是镁铁-超镁铁质原岩组合于俯冲前一起侵入大陆地壳. 近十年来, 国内外地球科学家对该造山带中高压-超高压变质岩在构造地质学、岩石学、同位素年代学和地球化学等方面开展了大量研究[12,27,30,34~38], 已经在大陆碰撞和超高压变质研究领域取得了许多重要成果, 为理解汇聚大陆板块边界的地球动力学过程作出了突出贡献.2突出研究进展2.1超高压变质岩的空间分布范围先前在大别-苏鲁造山带发现的含柯石英包体的岩石限于榴辉岩、大理岩、硬玉石英岩和黑云母副片麻岩[39~42], 但是对广泛分布的区域花岗片麻岩是否存在相同的超高压变质矿物则没有报道. 因此, 这些超高压变质岩与围岩花岗片麻岩之间的关系成为20世纪90年代关注的焦点, 引发了“异地”与“原位”之争. 在“异地”关系的情况下, 超高压岩石作为外来岩块或岩片通过折返过程中的构造侵位进入区域花岗片麻岩之中, 因此只是少量大陆地壳物质深俯冲进入地幔深度发生超高压变质. 在“原位”关系的情况下, 含有柯石英的岩石与其周围的花岗片麻岩一起经历了地幔深度的超高压变质作用, 两者所经历的温度压力条件是一致的, 因此存在巨量大陆地壳物质俯冲进入地幔深度发生超高压变质. 确定区域花岗片麻岩是否经历了超高压变质作用及其矿物学标志, 不仅有助于解决上述地学焦点问题, 同时对大陆板块俯冲与折返的机制也具有重要的理论意义.由于退变质作用是诱导花岗片麻岩中柯石英转化为石英的最可能因素, 而包裹柯石英的矿物性质是决定这种转化存在与否的关键, 因此寻找能够保存柯石英的特殊矿物进行研究成为解决“异地”与“原位”之争的突破口. 通过努力, 在榴辉岩的围岩花岗片麻岩的锆石中发现了许多柯石英包体[43~47], 结合先前在围岩副片麻岩和大理岩中发现的柯石英包体,证明榴辉岩与围岩区域片麻岩一起经历了超高压变质作用. 在北大别发现了榴辉岩残片和麻粒岩相叠加变质榴辉岩[48~50], 并在榴辉岩中发现微粒金刚石[51~53],在南大别低温榴辉岩中也发现柯石英假象和硬柱石假象[54], 显著扩大了超高压变质带的分布范围和温压类型. 在中国大陆科学钻探5158 m深度岩心样品中依然发现有柯石英(图4). 结合大别-苏鲁造山带地表露头柯石英产出面积, 证明大陆碰撞过程中大规模的长英质陆壳岩石整体经历了深俯冲作用.2.2超高压变质作用的年龄确定大别-苏鲁造山带超高压变质发生的时间,21312008年9月 第53卷第18期2132是认识大陆地壳深俯冲过程的关键. 对此在20世纪90年代存在新元古代、早古生代和早中生代3种观图4 超高压指示矿物柯石英在中国大陆科学钻探5158 m 深度岩心样品中的分布[55]点. Li 等人[56,15]最早根据榴辉岩相变质矿物Sm-Nd 内部等时线方法确定出超高压变质年龄为三叠纪. Ames 等人[57,58]对部分榴辉岩和片麻岩中锆石进行TIMS 法U-Pb 定年得到的结果也是三叠纪. 但是, 国内有些单位对榴辉岩相变质矿物进行的Sm-Nd 内部等时线定年给出奥陶纪年龄, 对有些榴辉岩中锆石进行SHRIMP 法U-Pb 定年得到的结果是奥陶纪或新元古代. 为了检验榴辉岩矿物Sm-Nd 内部等时线定年结果的正确性, Zheng 等人[59,60]对用于Sm-Nd 定年的榴辉岩矿物进行激光氟化氧同位素分析, 判断矿物之间是否达到并保存O 和Sm-Nd 同位素体系的热力学平衡, 结果证实三叠纪的Sm-Nd 内部等时线年龄代表超高压变质年龄. 尽管石榴石流体包裹体Ar-Ar 定年给出了448~461 Ma 的结果[61,62], 但是由于石榴石未必完全形成于超高压榴辉岩相变质条件下[63], 这个年龄代表的可能是早古生代华北陆块与华南陆块之间弧陆碰撞过程中石榴石形成时间[64].在三叠纪发生超高压变质这个结论之下, 还有早三叠世与晚三叠世之争. Hacker 等人[65]根据花岗片麻岩中SHRIMP 锆石U-Pb 定年结果, 将超高压变质时间定在~245 Ma. 这个定年的对象虽然是变质成因锆石, 但是由于其在大陆俯冲和折返过程中的多期次生长, 因此部分锆石未必形成于超高压条件下. Li 等人[66]根据榴辉岩矿物Sm-Nd 等时线定年结果, 认为超高压变质时间为(226 ± 2) Ma. 由于高压与超高压榴辉岩相变质作用均能引起矿物Sm-Nd 同位素体系满足定年要求, 因此采用榴辉岩矿物Sm-Nd 等时线方法确定的年龄有时可能对应于折返初期高压榴辉岩相重结晶时间. 对含柯石英的变质生长锆石进行离子探针原位U-Pb 定年, 是测定超高压变质年龄的直接途径[64]. 对含柯石英的锆石幔部进行SHRIMP 法U-Pb 定年[67~73], 确定出大别-苏鲁造山带超高压变质事件的确切年龄为240~225 Ma (图5), 属于中三叠世. 这个年龄范围的确定, 说明超高压变质年龄是一个范围而不是一个点, 因此也化解了三叠纪变质事件的早晚之争. 结合对大别山花岗片麻岩2133中榍石-绿帘石U-Pb 等时线定年结果(238 ± 1) Ma [74], 本文假设达到金刚石稳定域的峰期超高压变质事件可能发生在238~235 Ma. 此外,峰期超高压变质时间在大别造山带与苏鲁造山带的超高压变质岩之间没有图5 大别-苏鲁造山带超高压变质岩形成和演化的P -T -t 轨迹和锆石U-Pb 年代学制约根据文中提及的有关岩石学和同位素年代学研究结果综合绘制发现差别, 先前推测的差别是由于不充分定年的结果. 2.3 超高压变质作用的持续时间大别-苏鲁造山带超高压榴辉岩矿物中极端负δ18O 值的发现[16,17], 证明其原岩经受过高温大气降水热液蚀变, 因此具有表壳岩性质[12]. 对这种氧同位素负异常的解释存在截然不同的看法. 一种认为, 极端负δ18O 值的保存指示, 大陆地壳未俯冲到地幔深度, 否则由于同位素交换会将这种大气降水氧同位素信息抹去; 另一种看法认为, 由于柯石英和金刚石在极端负δ18O 值榴辉岩中的产出已经明确证明了大陆地壳俯冲到地幔深度并经受超高压变质作用, 因此这种氧同位素负异常的保存指示, 大陆地壳在地幔深部居留时间太短未能发生充分的同位素交换, 因此未能将这种大气降水氧同位素信息抹去. 前一种解释强调了地球化学反应的热力学驱动, 而后一种解释强调了地球化学过程的动力学限制. 这给地球化学家提出了挑战: 表壳岩石在地幔深部居留多长才能形成含柯石英或金刚石的榴辉岩相变质岩而又没有达到氧同位素均一化?将榴辉岩矿物氧同位素负异常现象作为一个天然实验室, 根据实验确定的矿物之间氧同位素交换动力学参数, Zheng 等人[22]认为地壳岩石在地幔深度经受超高压变质作用的时间相对较短, 进而估计出地幔居留时间大约为10~20 Ma (图6), 并将具有不同氧扩散速率的榴辉岩矿物之间高温氧同位素温度的保存解释为相对快速降压折返的结果. 对不同成因类型 变质锆石的微区U-Pb 定年证实, 柯石英稳定场条件下的总体超高压变质时间尺度为(15 ± 2) Ma [75~77]. 根据露头尺度榴辉岩矿物在氧同位素组成上的显著差异, Zheng 等人[23]认为陆壳俯冲速率相对较快, 因而没有来得及发生相对均一化. 通过进一步考察榴辉岩矿物中氧同位素平衡和不均一性保存的原因以及超高压变质条件下矿物氧扩散迁移的动力学, Zheng 等人[12]提出“油炸冰淇淋”模型, 认为大陆地壳的深俯冲和折返以“快进”和“快出”为特点, 在地幔深度的居留时间很短. 因此, 尽管陆壳俯冲到80~120 km的图6 大别-苏鲁造山带大陆俯冲/折返引起的超高压/高压变质作用的持续时间据Zheng 等人[22,23,12]有关矿物氧同位素交换动力学并结合图5的P-T-t 轨迹绘制2008年9月 第53卷 第18期2134地幔深部并进入实验岩石学确定的部分熔融温压范围, 但是由于动力学限制未能发生显著熔融.假设峰期金刚石相超高压变质事件出现在238~ 235 Ma, 由此可以推测, 在柯石英-金刚石-柯石英转变过程中压力升高和压力降低的超高压变质作用分别持续了大约10 Ma. 假定发生在120 km 地幔深度的峰期变质时间为~236 Ma, 发生在80 km 地幔深度的柯石英相超高压变质结束时间为~226 Ma), 由此可估计出初始折返的速率约为4 mm/a. 将锆石U-Pb 定年与岩相学研究相结合, 业已确定出超高压岩片折返过程中的高压榴辉岩相重结晶年龄为225~215 Ma [78,76,73], 角闪岩相退变质年龄为215~205 Ma [68,73]. 由此可估计出第2阶段的折返速率约为2 mm/a(由80 km 上升到40 km). 如果假设峰期超高压变质发生在~245 Ma[65],从~120 km 的地幔深度简单上升到~30 km 的地壳层位对应的折返速率为2~3 mm/a. 即使假设峰期超高压变质发生在~226 Ma [66], 从~120 km 深度上升到~30 km 层位也要求折返速率为4~5 mm/a. 无论如何, 大别-苏鲁超高压岩石在高压-超高压体制下经历了相对较长的折返过程(<5 mm/a). 2.4 深俯冲陆壳的原岩性质发生超高压变质的岩石具有洋壳还是陆壳属性, 是区别洋壳还是陆壳深俯冲的关键. 大洋地壳俯冲的常见产物是同俯冲岛弧岩浆岩, 进入俯冲带变质的洋壳岩石为MORB 型玄武岩及其上覆沉积物. 大陆地壳俯冲带缺乏同俯冲岛弧岩浆岩, 进入俯冲带变质的陆壳岩石是大陆型岩浆岩或变质岩结晶基底及其上覆盖层. 大别-苏鲁造山带含金刚石的榴辉岩产于大理岩中[11], 含柯石英的榴辉岩常与陆源变沉积岩共生[9,10,39~42], 从岩石学上来说这些超高压变质岩的原岩具有大陆地壳属性. 各种类型榴辉岩的微量元素和Sr-Nd 同位素组成与MORB 型玄武岩存在显著差别[34], 从地球化学证实不属于洋壳俯冲变质产物. 在榴辉岩围岩花岗片麻岩的锆石中普遍发现有柯石英包体[44~47], 并且这些榴辉岩和花岗片麻岩中岩浆锆石不仅亏损18O 而且其U-Pb 年龄是新元古代(图7), 进一步证明俯冲进入地幔深度的是大陆地壳而不是大洋地壳. 因此, 大别-苏鲁造山带超高压 变质岩是由大陆地壳深俯冲形成. 根据岩石学和地球化学研究, 超高压变质火成岩原岩具有双重双峰式组成[79,81,82], 即在化学成分上分别为镁铁质和长英质, 在岩浆源区属性上分别为亏损地幔和富集地幔.图7 大别-苏鲁造山带超高压变质岩中锆石氧同位素与原岩U-Pb 年龄之间的关系数据引自Zheng 等人[29,79]和Tang 等人[26,80]判断俯冲的陆壳具有华南还是华北属性, 不仅对于确定大陆碰撞缝合线的位置, 而且对于甄别是否发生双向俯冲都具有指示意义. 大量锆石U-Pb 定年研究得到, 超高压变质岩原岩主要为扬子陆块北缘新元古代中期(780~740 Ma)裂谷岩浆活动产物[12,29,58,65,80,83], 其中少量榴辉岩原岩可能是高度分异的层状侵入体[84~87]. 也有超高压变质岩原岩具有太古代和古元古代年龄[54,80,88], 但是它们的出露面积非常有限. 锆石Hf-O 同位素研究[26,79,81,89]发现, 俯冲陆壳主要由中元古代晚期新生地壳和古元古代中期古老地壳组成(图8), 总体上亏损重氧同位素18O. 对中国大陆科学钻探主孔100~5000 m 超高压变质岩矿物的系统氧图8 大别-苏鲁造山带超高压变质岩中原岩锆石Lu-Hf同位素体系图解数据引自Zheng 等人[79,89]; Chen 等人[81]; Tang 等人[26]同位素分析发现, 18O亏损深度达3300 m[90,91]. 结合大别-苏鲁造山带地表露头岩石达30000 km2的18O亏损[21~26,29,80,92,93], 表明扬子陆块北缘曾发生三维空间巨量物质(~100000 km3)的18O亏损. 低δ18O锆石的原位U-Pb定年得到, ~780和~750 Ma两期幕式事件引起了裂谷构造带高温大气降水热液蚀变和低δ18O岩浆作用[25,29,93], 导致了这种大规模18O亏损. 此外, 在中国大陆科学钻探岩心靠近花岗片麻岩层位置存在3个最低δ18O值深度[90,91], 第一个在900~1100 m 处, 第二个在2500~2600 m处, 第三个在~2900 m处, 可能代表新元古代岩浆岩原岩内部的3个岩相学界面或者古断层面.低δ18O新元古代岩浆岩在大别-苏鲁造山带分布范围的确定, 为确定华南陆块与华北陆块三叠纪碰撞缝合线位置提供了关键证据. 结果表明, 苏鲁造山带的缝合线位于烟台-五莲断裂[31,80,92~95], 大别造山带的缝合线位于晓天-磨子潭断裂[31]. 苏鲁造山带北部的胶北地体具有华北陆块岩石构造属性[96,97], 但是在三叠纪大陆碰撞过程中受到挤压变形, 从而表现为微陆块属性[96].2.5 大陆碰撞过程中的俯冲侵蚀和地壳拆离大洋板块俯冲过程中, 在汇聚板块边缘由于沉积盖层与基底之间的构造拆离, 出现由构造变形沉积物组成的加积楔[98,99]. 加积楔内既有从俯冲洋壳上被刮削下来的沉积物(增生楔), 也有从仰冲洋壳前缘被侵蚀的沉积物(俯冲侵蚀); 俯冲侵蚀又可进一步区分出前锋侵蚀和底部侵蚀[100~102]. 就大陆俯冲带来说, 在俯冲陆壳前缘是否形成了由大陆架沉积盖层组成的增生楔? 俯冲陆壳是否对仰冲陆壳前缘的沉积物发生侵蚀作用? 俯冲岩石圈是否对仰冲岩石圈地幔楔发生底部侵蚀作用? 大陆俯冲过程中是否发生过不同层次的地壳拆离? 在大陆碰撞造山带识别这些现象, 对于理解造山带内部和缝合线两侧低级变质岩的产出以及超高压岩片的折返机制具有重要意义.在苏鲁超高压变质带内部根据碎屑锆石研究发现了华北陆块来源的构造岩片[103], 说明在大陆碰撞过程中存在俯冲板片对仰冲陆块沉积盖层的前锋侵蚀. 在大别-苏鲁超高压变质带北缘和内部发现浅变质的新元古代岩浆岩[29,92~95,104~107], 在华北陆块南缘发现原岩为新元古代火山碎屑沉积但是经历了三叠纪高级变质的大理岩[108], 指示在大陆地壳俯冲过程中上地壳内部(主要是沉积盖层与结晶基底)出现的浅层构造拆离[31,95,108], 在碰撞缝合带形成构造楔(图9). 大陆碰撞带构造楔模型的提出, 化解了关于大别山超高压变质带内部存在所谓“曾经俯冲到地幔深度但是未产生超高压变质记录的浅变质火山岩”的推测[109]. 对不同变质温度压力超高压变质岩的同位素定年得到, 随着变质温度升高, 峰期变质年龄逐渐年轻化[53,54,66], 指示在大陆地壳俯冲过程中上、下地壳之间出现的深部拆离和差异折返[38,53]. 因此, 在大陆碰撞过程中存在不同层次的地壳拆离和不同时间的多岩板折返, 而不是先前假设的整个俯冲陆壳与下伏岩石圈地幔之间发生拆离解耦并整体折返[36].大别-苏鲁造山带存在少量超高压变质岩, 锆石U-Pb定年指示它们原岩为古元古代-太古代[54,80,88].有人认为这些超高压变质岩的原岩属于华北陆块,由此推测在华南-华北大陆碰撞过程中存在双向俯冲.苏鲁造山带内部存在一些与超高压榴辉岩共生的幔源型石榴橄榄岩, 一般认为它们来自华北陆下岩石圈地幔[33,8]. 如果能够证明这些古元古代-太古代年龄原岩的超高压变质岩以及幔源型石榴橄榄岩的确来自华北岩石圈, 这将为证明华南陆块向华北陆块俯冲过程中出现双向俯冲乃至底部侵蚀提供证据,结果和有关推论将成为大陆深俯冲研究的重要突破之一. 就大别-苏鲁造山带来说, 一个可能的区分标志就是它们是否来自古元古代中期新生岩石圈(由新生地壳及其对应的陆下岩石圈地幔组成). 在古元古代中期, 华北陆块处于弧陆碰撞、地壳再造背景, 缺乏同时期新生岩石圈[96,110]; 而华南陆块则存在古元古代中期新生岩石圈[79,81,111~113]. 苏鲁造山带超高压变质岩中具有古元古代中期年龄的原岩在Nd同位素组成上与同时期新生地壳相当[80], 指示其具有华南陆块属性. 全岩Re-Os同位素研究显示[114], 那些被分类为幔源型的石榴橄榄岩属于古元古代中期从软流圈地幔分离的产物, 并不源自俯冲带上盘的华北陆块岩石圈地幔. 因此, 目前获得的资料并不支持双向俯冲假设, 幔源型石榴橄榄岩并不是大陆碰撞过程中俯冲板片对仰冲岩石圈地幔楔底部侵蚀的产物.2.6 大陆地壳俯冲的可能深度地壳俯冲深度的确定通常是根据石英/柯石英或石墨/金刚石发生相变的岩石圈静压力来估计的. 对于以低地温梯度为特征的大陆深俯冲来说, 柯石英2135。

太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩的成因:锆石U-Pb年龄-Hf同位素和岩石地球化学证据太行山南段西安里地区是华北地区典型的大规模中生代花岗岩岩浆组成部分之一。

这个地区的岩石主要由角闪辉长岩和二长花岗岩组成,其中角闪辉长岩是主要的岩浆岩石类型之一。

近年来,对该地区的成因机制进行了较为深入地探讨,其中研究角闪辉长岩的成因机理受到了广泛的关注。

在此文中,我们将讨论太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩的成因:锆石U-Pb年龄、Hf同位素和岩石地球化学证据。

锆石U-Pb年龄的结果表明,太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩的形成时间为1.33亿年前,接近于区域内其他岩浆活动的相应年龄。

这说明了该区岩浆活动的相对同步性和持续性。

同时,锆石U-Pb年龄也揭示了该地区角闪辉长岩岩浆的近期演化过程。

研究结果表明,该地区的岩浆活动经历了两个阶段,第一个阶段为1.33~1.32亿年前,第二个阶段为1.27~1.25亿年前。

与此同时,岩石地球化学证据也提供了对太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩成因的解释。

从岩石地球化学的角度来看,该角闪辉长岩具有重氧同位素丰度、低CaO、高Al2O3和高K2O等特点,表明其是由部分熔融的地壳物质形成的。

此外,Nb、Ta、Y、Hf等元素具有强烈的互变关系和负的Eu异常特征,这些特点表明该岩石可能是由富集了地幔扰动带元素的地壳物质部分熔融而成的。

Hf同位素是另一种证据,提供了对角闪辉长岩起源的进一步证据。

通过对这些岩石Hf同位素的分析,研究者发现,该角闪辉长岩具有较高的εHf值,介于4.4~11.7之间。

这表明该岩石可能是由部分熔融的晚古生代克拉通地壳物质和幔源物质混合而成的。

综合以上证据,我们认为太行山南段西安里早白垩世角闪辉长岩是由部分熔融的晚古生代克拉通地壳物质和幔源物质混合而成的。

这一混合作用可能是地壳上移和地幔扰动的结果,这种作用也可能是该地区其他岩浆活动的起源。

PR:苏鲁造山带发现37亿年岩浆锆石最近,中国科学技术大学郑永飞院士团队陈伊翔特任教授研究组,在苏鲁造山带发现了约37亿年的古老岩浆锆石,并通过微量元素组成揭示这些锆石形成于火成岩的重熔。

这暗示了扬子克拉通可能具有更广泛的早太古宙基底,为研究扬子克拉通早期的形成演化提供了新认识。

这项成果最近已发表在国际前寒武纪领域顶级期刊Precambrian Research上。

地球在45.67亿年前形成,其形成后最初5-10亿年的历史扑朔迷离,主要原因之一是地质记录的极度缺乏。

然而,这个时期地球的物质状态和成分演化很大程度决定了地球后期的演化轨迹。

因此,对早期地球的研究是至关重要的。

冥古宙(40亿年前)到始太古代(>3.5 Ga)的地壳岩石或矿物是我们了解早期地球物理和化学性质的关键对象。

然而经历漫长的构造演化,这些古老岩石样品往往很难保存下来,在世界上也仅有少量出露。

锆石是一种地壳岩石中常见的副矿物,并且非常稳定,可以用来进行定年、多种微量元素和同位素组成分析。

因此,它可以较好的保存古老地球的信息,是研究早期地球和陆壳生长演化的理想样品之一。

扬子和华北克拉通是我国最大的前寒武纪陆块。

然而,与华北克拉通广泛分布太古宙岩体不同,扬子克拉通仅有少量的太古代基底的出露,并且仅有少量的始太古代到古太古代岩体以及碎屑锆石记录。

因此,对扬子克拉通的形成演化历史特别是在始太古代以及更早的阶段,目前还没有很好的制约。

针对这些问题,中国科学技术大学中科院壳幔物质与环境重点实验室郑永飞院士团队陈伊翔特任教授研究组博士研究生周琨对苏鲁造山带仰口花岗片麻岩进行了深入研究,率先发现了具有始太古代岩浆锆石(~3.7 Ga)的花岗片麻岩,并通过详细的微量元素分析进一步制约了这些锆石的岩浆源区特征。

研究选取的苏鲁超高压变质带形成于三叠纪华南陆块向华北陆块的俯冲碰撞。

在4个仰口花岗片麻岩中鉴别出四组锆石(图1a),年龄分别在始太古代(Group I,~3.7 Ga),古元古代(Group II,~2.1 Ga)和新元古代(Group III, ~790 Ma 和Group IV,~720 Ma)。