鲁迅与海婴的父子情

- 格式:ppt

- 大小:334.00 KB

- 文档页数:10

1.开场白今天我们给大家带来的这堂课是关于鲁迅和他的儿子,也就是鲁迅和周海婴的。

首先我们先给大家介绍一下关于这两个人的背景资料。

(PPT)2.鲁迅和海婴的关系大家知道,在《父亲的病》这篇文章中,鲁迅不停地呼喊父亲,使得父亲痛苦地离世。

鲁迅后来曾写文章说不希望这种事发生在自己身上,但其实在鲁迅与海婴之间也有一个相似的故事。

请同学诵读《明朝会》,并请同学点评。

--朗读时应该带有什么样的情感?提问:你觉得海婴为什么要不断地喊“明朝会”?鲁迅又为什么非要挣扎着回答?结合(三)你能看出他们的关系是什么样的么?(总结一下大家的发言)这是一个儿子对父亲习惯性的关心和。

鲁迅和海婴之间关系应该是比较好的,家庭氛围是温暖的。

我们知道,鲁迅本人和他的父亲之间的关系僵化的主要原因就是父亲强硬、专制的教育方法。

可见教育方法对于父子关系起着重要的作用。

那么鲁迅和周海婴这样的关系又是建立在什么样的教育方法上呢?3.鲁迅对海婴的教育认为自己的家长是顺其自然地教育自己的同学请举手。

你认为鲁迅对海婴的教育是怎样的?(有什么好处?)--(总结一下大家的发言)是开放式的,鲁迅在自己与父亲的关系中得到了教训,所以对自己儿子的教育就像海婴的母亲许广平所说,“顺其自然,极力不多给他打击,甚或不愿拂逆他的喜爱,除非在极不能容忍,极不合理的某一程度之内。

”这样的教育能使孩子发展自己的兴趣。

周海婴长大后在无线电方面小有成就,也是得益于鲁迅对他的教育。

周海婴在童年时期全面地发展了自己的爱好,但是长大之后,他作为“鲁迅的儿子”,被要求与父亲看齐,要更加“严于律己”,被迫承受了许多同龄人不用承受的压力。

学生时代,校方不允许他进行任何娱乐,咖啡不能喝,扑克不能打。

大家对他的要求是“龙生龙凤生凤”,对比之下鲁迅对他的教育还是很开明的。

周海婴是幸运的,他的父亲从上一辈那里得到了教训,自己就做了一个好父亲。

【以下为拓展内容】周海婴一生的大部分时间都忙于出席各种关于鲁迅的纪念活动、会议,以及撰写回忆鲁迅的文字。

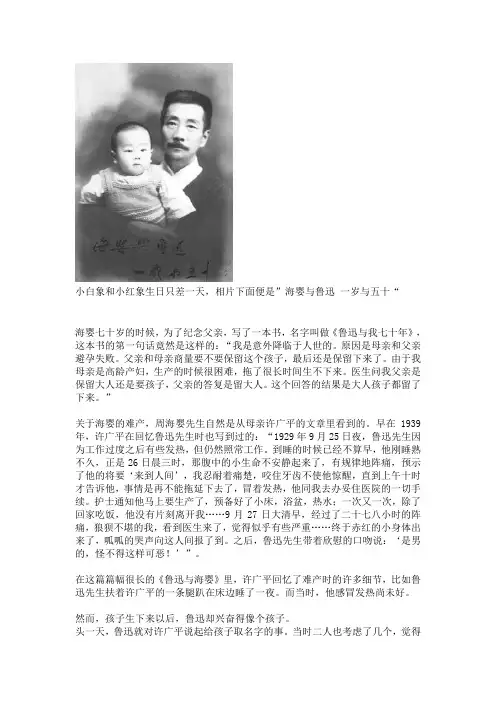

小白象和小红象生日只差一天,相片下面便是”海婴与鲁迅一岁与五十“海婴七十岁的时候,为了纪念父亲,写了一本书,名字叫做《鲁迅与我七十年》,这本书的第一句话竟然是这样的:“我是意外降临于人世的。

原因是母亲和父亲避孕失败。

父亲和母亲商量要不要保留这个孩子,最后还是保留下来了。

由于我母亲是高龄产妇,生产的时候很困难,拖了很长时间生不下来。

医生问我父亲是保留大人还是要孩子,父亲的答复是留大人。

这个回答的结果是大人孩子都留了下来。

”关于海婴的难产,周海婴先生自然是从母亲许广平的文章里看到的。

早在1939年,许广平在回忆鲁迅先生时也写到过的:“1929年9月25日夜,鲁迅先生因为工作过度之后有些发热,但仍然照常工作。

到睡的时候已经不算早,他刚睡熟不久,正是26日晨三时,那腹中的小生命不安静起来了,有规律地阵痛,预示了他的将要‘来到人间’,我忍耐着痛楚,咬住牙齿不使他惊醒,直到上午十时才告诉他,事情是再不能拖延下去了,冒着发热,他同我去办妥住医院的一切手续。

护士通知他马上要生产了,预备好了小床,浴盆,热水;一次又一次,除了回家吃饭,他没有片刻离开我……9月27日大清早,经过了二十七八小时的阵痛,狼狈不堪的我,看到医生来了,觉得似乎有些严重……终于赤红的小身体出来了,呱呱的哭声向这人间报了到。

之后,鲁迅先生带着欣慰的口吻说:‘是男的,怪不得这样可恶!’”。

在这篇篇幅很长的《鲁迅与海婴》里,许广平回忆了难产时的许多细节,比如鲁迅先生扶着许广平的一条腿趴在床边睡了一夜。

而当时,他感冒发热尚未好。

然而,孩子生下来以后,鲁迅却兴奋得像个孩子。

头一天,鲁迅就对许广平说起给孩子取名字的事。

当时二人也考虑了几个,觉得都不合适。

今天,鲁迅来到医院,坐定后又问许广平是否想起合适的来。

许广平说没有,转而问鲁迅。

鲁迅笑了笑,说:"想倒想起两个字,你看怎么样?"许广平急问哪两个字。

"因为是在上海生的,是个婴儿,叫他海婴,你看如何?"鲁迅郑重地一个字一个字地说。

鲁迅家训家教故事鲁迅和许广平仅有一子,即周海婴。

儿子出生时,许广平出现难产迹象,当医生向鲁迅征求意见是留大人还是留孩子时,他果断回答:“留大人。

”结果母子平安。

在儿子成长过程中,鲁迅基本按照《我们现在怎样做父亲》的思想来实行,让他“完全的解放”,其中又说:“我现在心以为然的,便只是爱。

”据周海婴所著《鲁迅与我七十年》介绍,鲁迅的教育方式是“顺其自然,极力不多给他打击,甚或不愿拂逆他的喜爱,除非在极不能容忍,极不合理的某一程度之内”。

有一天,周海婴死活不肯去上学,鲁迅用报纸打他屁股。

后来,鲁迅向母亲写信解释道:“打起来,声音虽然响,却不痛的。

”推荐人:三七班徐哲浩钱基博家训家教故事钱基博乃一代国学大师,是学者、作家钱钟书的父亲。

钱基博对儿子管教极严,钱钟书十六岁时,还痛打一顿。

1926年秋至次年夏天,钱基博北上清华任教,寒假没回无锡。

此时的钱钟书正读中学,没有温习课本,而是一头扎进了小说的世界。

等父亲回来考问功课,钱钟书过不了关,于是挨了打。

1929年,钱钟书考入清华大学外文系后,钱基博还时常写信给他。

一封信中说:“做一仁人君子,比做一名士尤切要。

”随后一封信则表示:“现在外间物论,谓汝文章胜我,学问过我,我固心喜;然不如人称汝笃实过我,力行过我,我尤心慰。

”希望钱钟书能“淡泊明志,宁静致远。

我望汝为诸葛公、陶渊明;不喜汝为胡适之、徐志摩”。

钱基博对当时的新文化运动保持距离,埋首国学,他这样告诫钱钟书,不过出于一个儒者的文化立场。

推荐人:三八班张一航梁启超的家教故事梁启超有九个子女,在他的教育、引导下,个个成为某一领域的专家,甚至还产生了“一门三院士”的佳话。

这“三院士”是建筑学家梁思成、考古学家梁思永、火箭控制系统专家梁思礼。

另外,四儿子梁思达是经济学家,次女梁思庄是图书馆学家,三女儿梁思懿是社会活动家。

梁启超对于子女的爱,是全方位的,不仅在求学,而且在为人处世,甚至理财、时政等诸多方面,皆以平和、平等的态度展开。

鲁迅先生给了儿子最好的父爱读后感读罢关于鲁迅先生给予儿子最好父爱的文章,我心中泛起层层涟漪,思绪也随之飘远。

在那个动荡的年代,鲁迅先生以笔为剑,与黑暗的社会现实进行着不屈的斗争。

我们熟知他犀利的言辞、深刻的思想,却往往忽略了他作为一位父亲,那温柔而深沉的一面。

文中提到,鲁迅先生对儿子周海婴的爱,并非是那种高高在上的、说教式的爱,而是充满了尊重、理解与陪伴。

这让我想起了自己身边那些平凡而又伟大的父爱。

就拿我家隔壁的老王来说吧。

老王是个普通的工人,每天早出晚归,工作辛苦得很。

但他对儿子小王的爱,那可是真真切切,谁都看得见。

小王喜欢踢足球,老王呢,哪怕自己累得要命,周末也会陪着小王去球场练球。

有一回,小王参加学校的足球比赛,不小心摔了一跤,膝盖破了皮。

老王那个心疼哟,赶紧跑过去,一把抱起小王,嘴里不停地念叨着:“哎呀,我的宝贝儿子,疼不疼啊?”那紧张的样子,仿佛小王受了天大的伤。

回到家里,老王又是给小王消毒伤口,又是小心翼翼地包扎,还不停地叮嘱小王这几天别乱跑,要好好休息。

看着老王忙前忙后的身影,小王的眼里满是感动。

鲁迅先生也是如此,他会耐心地陪着周海婴玩耍,会细心地关注孩子的喜好。

哪怕工作再繁忙,也会抽出时间来给孩子一个温暖的陪伴。

这种陪伴,不是简单地待在孩子身边,而是全身心地投入,和孩子一起分享快乐,一起面对困难。

想起小时候,我爸爸也会陪我一起做很多事情。

我喜欢画画,爸爸就会给我买各种画笔和画纸,还会在我画得乱七八糟的时候,笑着说:“宝贝,这画得真有创意!”我想放风筝,爸爸就会亲手给我做一个风筝,然后带着我去空旷的地方放飞。

那时候,我觉得爸爸就是世界上最厉害的人,什么都会。

鲁迅先生对周海婴的爱,还体现在他对孩子的尊重上。

他不会把自己的想法强加给孩子,而是鼓励孩子去探索,去追求自己的梦想。

这让我想起了我的同学小李。

小李的爸爸是个老师,对小李的要求特别严格,总是希望小李按照他规划的路线走。

小李喜欢音乐,想报考音乐学院,可他爸爸非让他报考师范院校,说以后当老师稳定。

以鲁迅对海婴的角度写对鲁迅的评价作文说起鲁迅,大家的第一反应肯定是“哇,这人真的是有点儿不简单”。

其实要是你站在海婴的角度来看鲁迅,或者说通过他对鲁迅的感情去理解,可能会发现鲁迅不是那么远,不那么“高高在上”。

你知道吗?海婴对鲁迅有种既崇敬又有点小小害怕的感觉。

因为他年纪小,不完全明白鲁迅身上那些复杂的情绪和深刻的思想,但是他依然能够感觉到鲁迅那种“睿智中带点儿严厉”的气质。

就像是父亲一样,鲁迅虽然不常说话,但每一句话都能让你觉得不简单。

海婴从小跟着鲁迅,肯定对他有着非常特别的感情。

你想想,一个小孩子能看到大人不一样的地方,那就特别有意思了。

鲁迅不光是家里的长辈,也是朋友、也是老师。

在海婴眼里,鲁迅可能是那种“严父慈母”式的角色。

比如,他可能会觉得鲁迅表面上那么冷酷、那么有点儿严厉,但是实际上,鲁迅对自己是非常关心的。

这种关心是通过行动表达的,而不是像一些父亲那样用言语不停地说“你要努力啊,学习啊”,鲁迅从不这么做,他更多的是通过自己的作品、自己的生活态度去影响海婴。

海婴一定能感受到鲁迅身上的那种沉稳与力量。

鲁迅不是什么大嗓门的那种人,他讲的话从来不浮夸,不做作,甚至有点儿冷冷的。

他看问题也是非常直接的,不绕弯子。

你知道,他那种“批判”精神,不是为了给人“找茬”,而是真的想通过揭露社会的丑陋去唤醒大家,去让人醒悟。

海婴虽然年龄小,但他也能从鲁迅的身上看到那种“对社会、对人心的深刻洞察”,这种力量其实是潜移默化地影响着他。

我想,海婴之所以对鲁迅有那么深的敬意,一定跟鲁迅身上那种“愤世嫉俗”的气质有关系吧。

你看鲁迅生前做的事,简直是“吃了不少的苦头”,但是他始终没有放弃自己的理想。

说实话,很多人可能早就“熬不住”,但是鲁迅偏偏能挺住,依然在黑暗中开出一束光。

你想啊,要是你能在那种社会环境下坚守自己,能看到那么多不公平,写出来的每一个字都像是带着锋利的刀刃,扎在社会的痛点上,这得有多大的勇气!鲁迅不是个轻易妥协的人,特别是在那样一个风云变幻的年代,能保持自己的清醒,真的是不容易。

鲁迅之子周海婴的故事作者:徐忠友来源:《文化交流》2011年第05期中国文学大师鲁迅先生的儿子周海婴因病去世后,许多人都深切地悼念他,并回忆起他的许多故事。

父母关爱备至1929年9月27日,周海婴生于上海,海婴出生时属难产,鲁迅在医院里焦急万分,想方设法抢救许广平母子。

海婴降生后,鲁迅给儿子取名“海婴”,就含有“上海出生的婴儿”的意思。

后来鲁迅曾对海婴说:“你长大后如果对这个名字不满意,自己可以重新取过。

”可见鲁迅对儿子的宽厚。

周海婴儿时他家住在上海大陆新村,楼下的房间用装有玻璃的门隔开。

有一天,一位邻居小朋友来他家玩,不慎把海婴关在里间。

由于门太紧,海婴一时打不开,他心里非常焦急,拼命想把门打开,他一掌用力推过去,一块门玻璃就被他打破了,手也被碎玻璃划出一道口子,鲜血直流。

海婴一时慌了,在楼下放声大哭,正在楼上书房中写作的鲁迅听见哭声,三步并作两步奔下楼梯,马上用云南白药和纱布将海婴手上的伤口包扎起来,并安慰海婴说:“孩子别慌、别慌,过几天就好啦。

”紧接着鲁迅又和蔼地将吓得呆在一旁的那位小朋友送走了,事后鲁迅也没有责骂海婴,而是请师傅将门玻璃重新装好。

这件小事给周海婴留下了非常深刻的印象,所以周海婴与邻居的小朋友关系一直都很友好。

周海婴的夫人马新云当年就住在他家对面,所以他俩长大后还结为夫妻。

鲁迅平时忙于写作,经常接待来访的进步学生和作家,但他每天总要抱一抱海婴,有时还要与许广平抱着海婴去照相馆照相。

照片取来后,还要写上日期,然后珍藏在影集里。

在与友人的书信里,鲁迅曾多次提到海婴,可见鲁迅对海婴非常喜欢。

鲁迅对儿子的爱护不是一个简单的“爱”字所能概括的。

他有一句名言:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

”这句话凝聚了鲁迅先生的一腔父爱,也包含了鲁迅对孩子的人格尊重。

鲁迅和许广平都爱好文学,为什么周海婴没有从事文学创作呢?原来他上大学时,最初在辅仁大学社会学系就读了两年,后来又转到北京大学物理系学习无线电。

追忆家父周海婴先生作者:周令飞来源:《上海采风月刊》2011年第05期2011年4月7日凌晨5点36分,家父周海婴先生在北京医院病逝,享年81岁。

父亲自去年5月开始入院治疗,近一年的时间里一直在与病魔进行抗争,弥留之际依然念念不忘弘扬鲁迅文化的事业。

在离世前二十多年,父亲一直在为鲁迅奔忙着。

很多人认为在祖父鲁迅的盛名之下,父亲海婴先生的一生承载着“不能承受之重”。

父亲确实也曾说过:“我是在一个‘人场’的环境下长大的,就像磁场,我被这个‘人场’控制着。

”然而,父亲又说,鲁迅在给他压力的同时又一直在鞭策着他,父亲延承了祖父的坚韧执着以及对社会的强烈使命感。

或许父亲海婴先生的一生过于沉重了些,但是这对他来讲也是一种历练的过程,他的一生是成长的一生,不停地在成长,在最后一刻还在健全他的整个人格。

如果回顾他成长的过程,我认为可以归纳为三个阶段。

北大物理系读书时,同学们在打桥牌、跳交谊舞,父亲出于好奇,偶尔走去观看,马上有人在背后指指点点,说“鲁迅的儿子不好好读书,只知道打牌跳舞。

”父亲只能选择沉默,黯然离开。

父亲大学学习的是无线电,工作始终是行政管理,父亲是记住了鲁迅临终那句针对他的遗言的:“孩子长大,倘无才能,可寻点小事情过活,万不可去做空头文学家或美术家。

”然而,周围人还是拿着不同的尺子来丈量他,对他提出一些苛刻的要求。

所以最初,在一个绑手绑脚的、不平等的环境中,那时候的他是想要远离的,这是父亲的第一阶段。

但是,上世纪八十年代以后,市场经济让社会发生了重大变化,有很多个人打着集体甚至政府的旗号在侵权,其中,对鲁迅的知识产权的侵权行为也越来越严重。

对于这些事情父亲是很看不惯的,他觉得,过去,我们把鲁迅的一切几乎都交给国家了,这是为了纪念,是为了研究和宣传,是为了公益事业,怎么会有个别人拿鲁迅去赚钱呢?从我父亲的思维角度想,你私人拿去赚钱的话,那我是继承者,你当然要征求我的意见了,我同意也好不同意也好,都是我的权力。

鲁迅教育孩子的事例有哪些鲁迅教育孩子的事例鲁迅先生是伟大的文学家,也是一个成功的父亲,他的教子方式与众不同,今天看来,依然能带给我们许多启发。

有一回,吃饭的时候,海婴听说父母已经预购了马戏团的票,有狮子老虎大象的表演,海婴心花怒放,当天晚上就一直不肯上楼睡觉,等待父母带着自己去看马戏。

但是,一直等到深夜,也不见父母来叫自己。

后来才知道,父亲考虑到这些节目多为猛兽表演,而且是在深夜临睡之际演出,害怕小海婴因此而受到惊吓,就和许广平偷偷地从后门走了,而把海婴留在家里由保姆照顾。

海婴知道后,便嚎啕大哭起来,直到迷迷糊糊睡去。

第二天,鲁迅先生知道了这件事,就耐心地向海婴解释不让他去看马戏的原因,而且答应,在白天找机会再带他去看马戏。

1933年10月20日午后,鲁迅和许广平带着海婴去看了一场马戏,虽然只有马术和小丑表演,但海婴非常高兴。

通过这件平常小事,我们可以看出,作为父亲,鲁迅的拳拳爱心是何等细致!而且,当海婴不满于大人的做法时,鲁迅不是怒目呵斥,而是耐心地讲道理,并且为了满足孩子的好奇心,最终还是在白天有选择地带孩子去看了马戏,使孩子如愿以偿。

海婴因此感叹道:“由此可见,父亲为了我的身心健康,是何等煞费苦心。

他的慈爱之心,至今仍时刻在温暖着我,也使我认识到如何才能当一个好父亲。

”又有一回,萧红到鲁迅先生家吃饭,许广平从街上一福建菜馆要了一碗鱼丸子。

吃饭的时候,海婴最先夹了几个丸子放到自己碗里,吃了一个后就说:“不新鲜、不好吃。

”许广平便夹起一个吃,感觉很新鲜。

于是就批评海婴,并又给海婴夹了一个,海婴吃了这个之后,依然说不新鲜。

许广平生气了,更加严厉地斥责海婴。

见此情形,鲁迅先生便把海婴碟子里的鱼丸夹起来尝了尝,果然不新鲜。

原来,在这碗鱼丸中,有一部分是新鲜的,还有一部分是不新鲜的。

于是,鲁迅先生说:“他说不新鲜,一定也有他的道理,不加以查看就指责是不对的。

”许广平事后感慨地说:“周先生的做人,真是我们学不了的,哪怕一点点小事。

《鲁迅先生与海婴》的故事鲁迅先生与海婴,那可是一对特别有意思的父子呀!你想想,鲁迅先生,那可是文学巨匠,笔杆子厉害得很呢!但在面对自己的儿子海婴时,他又有着别样的温柔与耐心。

海婴小时候呀,特别调皮捣蛋,就像个小皮猴儿。

鲁迅先生呢,不仅不生气,还乐呵呵地陪着他玩。

有一次,海婴非要鲁迅先生陪他一起搭积木,鲁迅先生就放下手头的工作,和他一起摆弄那些小木块,那画面,多温馨啊!海婴还总爱问这问那,有时候问的问题稀奇古怪的,鲁迅先生也不敷衍,总是认真地回答他。

这不就像咱们小时候,对啥都好奇,总追着大人问东问西的嘛!鲁迅先生对海婴的教育也很特别呢。

他不是那种一味要求孩子听话、乖巧的家长,而是尊重海婴的想法和选择。

就好比说,海婴要是对什么感兴趣,鲁迅先生就会鼓励他去尝试,去探索。

这要是换了其他家长,说不定会觉得小孩子瞎折腾呢!记得有一回,海婴看中了一个玩具,鲁迅先生二话不说就给他买了。

这在当时可不多见呀,一般家长哪会这么惯着孩子呢。

但鲁迅先生就不这么想,他觉得孩子喜欢就好,干嘛要压抑他的天性呢。

鲁迅先生和海婴的相处,不就是咱们理想中父子相处的样子嘛!没有那么多的规矩和束缚,有的只是满满的爱和理解。

他们一起度过的那些时光,虽然平凡,却又那么珍贵。

想想我们自己的成长过程,是不是也有这样一个疼爱我们、包容我们的父亲呢?或许他没有鲁迅先生那么有名,但他对我们的爱却是一样的深沉。

鲁迅先生虽然工作很忙,但他从来没有忽略过海婴。

他会在闲暇时陪海婴玩耍,给他讲故事,教他认字。

这难道不令人感动吗?再看看现在有些家长,总是以工作忙为借口,忽略了孩子的感受。

难道工作比孩子还重要吗?鲁迅先生要是知道了,肯定会摇头叹息吧!鲁迅先生与海婴的故事,就像一面镜子,让我们看到了父爱的伟大,也让我们反思自己对待家人的态度。

我们是不是也应该多花些时间陪陪父母,陪陪孩子呢?总之,鲁迅先生和海婴的故事,带给我们的不仅仅是感动,还有深深的思考。

我们要珍惜身边的人,用心去爱他们,就像鲁迅先生爱海婴一样。

鲁迅教育孩子的故事鲁迅教育孩子的故事某些故事是人类对自身历史的一种记忆行为,人们通过多种故事形式。

记忆和传播着一定社会的文化传统和价值观念,引导着社会性格的形成。

故事通过对过去的事的记忆和讲述,描述某个范围社会的文化形态,也有说法认为,故事并不是一种文体,它是通过叙述的方式讲一个带有寓意的事件。

鲁迅教育孩子的故事作为一个伟大的思想家,鲁迅热爱孩子,认为孩子是人类的未来和希望,“将来是子孙的时代”。

早在1919年10月,他就在《我们现在怎样做父亲》一文中指出:“论到解放子女,本是极平常的事,当然不必有什么讨论。

但中国的老人,中了旧习惯旧思想的毒太深了,决定悟不过来……没有法,便只能先从觉醒的人着手,各自解放了自己的孩子。

自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去;此后幸福的度日,合理地做人。

”父母对于其子女,“开宗第一,便是理解……第二,便是指导……第三,便是解放。

”“应该健全的产生,尽力的教育,完全的解放。

”鲁迅对中国的青少年充满着期望:“愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。

能做事的做事,能发声的发声,有一分热发一分光。

”“你们所多的是生力,遇见森林,可以凿成平地的;遇见旷野,可以栽种树木的;遇见沙漠,可以开凿井泉的。

”1927年10月8日鲁迅与许广平结婚。

当有了儿子海婴后,有人曾讥笑鲁迅对海婴太热爱,鲁迅为此写了首《答客诮》的诗:“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫?知否兴风狂啸者,回眸时看小於菟。

”“於菟”是古代楚国的方言,指的是老虎。

鲁迅在诗中用老虎也懂得爱小老虎作比,深刻地说明了英雄豪杰也应该懂得爱子!鲁迅注重尊重孩子。

鲁迅并不认为海婴是自己生的儿子,就自以为有权任意支配他,这从给孩子的起名中就可看出。

孩子生下不久的一天早晨,鲁迅问许广平有没有想好给孩子起个什么名字,许广平说还没有。

鲁迅说:“想起两个字,你看怎么样?因为孩子是在上海生的,是个婴儿,就叫他海婴。

鲁迅先生给了儿子最好的父爱读后感的启发篇1:嘿,大家好!我是小明,今天我要和大家聊聊我读了一篇关于鲁迅先生和他儿子的故事后的感受。

哇,这故事简直就像我最喜欢的巧克力一样,甜到心里去了!故事开始啦!小明:妈妈,我今天读了一篇关于鲁迅先生和他儿子的故事,好感动哦!妈妈:是吗?那你说说看,你学到了什么?小明:嗯,我觉得鲁迅先生就像超级英雄一样,他给儿子的爱,就像超人的斗篷,既温暖又强大!妈妈:哈哈,这个比喻真有趣。

那你觉得鲁迅先生是怎么爱他儿子的呢?小明:他教儿子要勇敢,要诚实,就像教我们过马路要看红绿灯一样重要。

他还会陪儿子玩,讲故事,就像我和你玩捉迷藏一样开心!妈妈:对啊,父爱就是这样,既严肃又温柔。

小明:还有呢,鲁迅先生会鼓励儿子去探索世界,就像我们去动物园看长颈鹿一样,好奇又兴奋!妈妈:那你从中学到了什么呢?小明:我学到了,爱不仅仅是抱抱和亲亲,更是教你怎么成为一个更好的人。

就像爸爸教我骑自行车,虽然他会放手,但他一直都在我身后保护我。

妈妈:说得好,小明。

那你以后想成为一个怎样的爸爸呢?小明:我啊,我以后要成为一个像鲁迅先生那样的爸爸,给我的孩子最好的父爱,就像太阳一样,每天都温暖他们!妈妈:那你现在就要开始学习怎么做一个好孩子,将来才能成为一个好爸爸哦。

小明:嗯,我会的!我要像鲁迅先生一样,做一个有爱心、有智慧的人!故事结束啦!哇,读完这个故事,我觉得父爱真的好伟大,就像天空一样宽广,像大海一样深邃。

我想,每个孩子都需要这样的父爱,就像每个小树都需要阳光和雨水一样。

我也要像鲁迅先生学习,将来给我的孩子最好的爱,让他们像小树苗一样茁壮成长!好啦,我的故事就讲到这里啦,希望大家喜欢。

记得,父爱就像超级英雄的斗篷,既温暖又强大哦!嘿嘿,下次再见!篇2:哎呀,我读完了《鲁迅先生给了儿子最好的父爱》这篇文章,心里就像吃了一颗甜甜的糖果一样,甜滋滋的!“你知道吗?鲁迅先生可厉害了!”我对同桌小明说。

小明歪着头,好奇地问:“怎么厉害啦?”“他就像超级英雄一样,用他的笔和智慧,保护着他的儿子!”我激动地挥舞着手臂,好像自己就是那个超级英雄。

鲁迅后裔1929年9月26日下午,鲁迅“送广平入福民医院。

夜在医院。

”翌日“晨。

八时广平生一男”。

10月1日,鲁迅因为他生于上海,遂与许广平商定名孩子曰“海婴”。

周海婴7岁入上海海光小学读书,与周建人长女周晔、次女周瑾同校。

由于保姆王阿花年轻,缺乏育儿经验,致使周海婴自幼患有气管炎、支气管哮喘之类的呼吸道疾病,一度因病情严重而被迫中断学业,鲁迅只好为他在家延师补习功课。

由于白色恐怖严重,送周海婴上幼儿园,其父名写作“周裕斋”。

鲁迅病逝后,许广平、周海婴孤儿寡妇相依为命,仍遭受敌伪的迫害。

1941年12月15日凌晨,日本宪兵搜查了上海霞飞路许广平寓所,抄走了许多亲友们赠送给鲁迅的译著等,其中1922年《鲁迅日纪》手稿至今下落不明,还拘捕了许广平。

其时,许广平将周海婴改名“周渊”,寄养在法租界四明邨周建人家里,周建人易名“周松涛”,对外称之为“家长”。

此前,地下党曾安排周海婴到王任叔(巴人)家中,嘱托王师母照料。

未几,王师母也被迫回乡下,周海婴又被送回周建人家里,由婶母王蕴如领养。

他入光夏小学就读,直至毕业。

1943年,周海婴先后在上海沪新中学、建承中学读书。

1945年抗日战争胜利的那年,从小爱好无线电的周海婴进上海南洋无线电专科夜校学习。

翌年秋,为了保护鲁迅遗属的安全,上海地下党作出安排,由许涤新作保,送周海婴到香港培侨中学读了一个学期。

1947年春,上海方面形势稍缓,周海婴重返上海,进中华理科中学继续读高中。

由于他爱好无线电,还被国民党怀疑是搞情报工作的,添了许多麻烦。

然而周海婴毫不动摇,仍然执着地专攻自己心爱的无线电事业,乃至成为他的专业。

1948年3月29日至4月1日,周海婴随母亲许广平、叔父周建人、婶母王蕴如及周晔、周瑾、周蕖等表姐妹一行7人,赴绍兴作了一次短期旅行,寻访鲁迅故居、祖宅,会见周氏族亲,游览禹陵、东湖、快阁、府山、塔山、长庆寺、土谷祠等名胜古迹和绍兴市容,品尝绍兴的风味小吃,还至阮港、小南山头等地祭扫了祖坟。

鲁迅先生与海婴的故事1. 鲁迅先生对海婴那可是疼爱有加呀!就像老母鸡护着小鸡仔一样。

有一次,海婴生病难受,鲁迅先生着急得不行,一直在旁边守着,轻声安慰,这和他平时严肃的样子完全不同,难道这不是父爱的伟大体现吗?2. 你知道吗,鲁迅先生工作再忙也会抽时间陪海婴玩耍。

有回他俩在院子里玩捉迷藏,鲁迅先生躲起来,海婴找了好久都没找到,急得直跺脚,那场面,真是有趣极了,这不就是普通又温馨的亲子时光吗?3. 海婴小时候特别调皮,有次把鲁迅先生的书弄乱了,鲁迅先生不仅没生气,还笑着和他讲道理,这要是换别人,早就发火了吧!这就是鲁迅先生对海婴深深的包容啊。

4. 鲁迅先生会给海婴讲故事呢,那绘声绘色的样子,仿佛他自己也变成了故事里的人物。

就像我们小时候缠着爸爸妈妈讲故事一样,海婴肯定也特别享受这样的时刻,难道不是吗?5. 有一回,海婴非要鲁迅先生带他去看戏,鲁迅先生二话不说就答应了。

在戏院里,海婴看得津津有味,鲁迅先生看着海婴开心的样子,自己也笑了,这就是浓浓的父子情呀!6. 海婴喜欢玩具,鲁迅先生就经常给他买。

那些玩具就像是鲁迅先生给海婴的一个个小惊喜,每次海婴拿到新玩具都兴奋得不行,这不就是孩子最简单的快乐吗?7. 鲁迅先生也会虚心听取海婴的意见呢!有次海婴说饭菜不好吃,鲁迅先生就认真考虑是不是要换个厨子,这多难得呀,这就是对孩子的尊重啊!8. 当海婴犯错的时候,鲁迅先生不会一味地责骂,而是耐心地教导他。

这就像春雨滋润大地一样,慢慢地让海婴明白道理,这样的教育方式多好呀!9. 鲁迅先生和海婴一起度过的日子,充满了欢笑和温暖。

他们一起度过的每一天,都像是一颗闪亮的星星,照亮了彼此的生活,这是多么珍贵的情感啊!10. 海婴是鲁迅先生生命中的一道光,他们的故事让我们看到了鲁迅先生不一样的一面。

他们的父子情是那么的深厚,那么的让人感动,这就是爱呀!我的观点结论:鲁迅先生与海婴的故事展现了伟大的父爱和温馨的亲子关系,他们的互动充满了爱与温暖,这些故事值得我们细细品味和铭记。

第1篇在我国的文学史上,鲁迅先生是一位伟大的文学家、思想家和革命家。

他不仅在文学创作上取得了举世瞩目的成就,在家庭教育方面也颇有建树。

今天,我们就来回顾一个真实的案例,看看鲁迅是如何教育孩子的。

案例背景:鲁迅与许广平结婚后,育有一子一女,长子周海婴,次女周建人。

鲁迅对孩子的教育非常重视,他坚信教育是改变国家和民族命运的关键。

在这个案例中,我们将重点讲述鲁迅如何教育长子周海婴。

一、培养孩子的独立思考能力鲁迅认为,独立思考是孩子成长过程中最为重要的品质之一。

为了培养周海婴的独立思考能力,他采取了以下措施:1. 鼓励孩子阅读:鲁迅非常注重培养孩子的阅读习惯,他认为阅读可以开阔孩子的视野,提高孩子的思维能力。

在周海婴年幼时,鲁迅就给他买了很多儿童读物,并鼓励他多读书、多思考。

2. 引导孩子质疑:鲁迅经常引导周海婴对所学知识进行质疑,培养他的批判性思维。

有一次,周海婴在课堂上听老师讲解《三国演义》,鲁迅就问他:“你觉得曹操是好人还是坏人?”周海婴回答说:“我不确定。

”鲁迅便鼓励他:“好与坏并不是绝对的,你要学会独立思考,有自己的判断。

”3. 鼓励孩子发表观点:鲁迅经常鼓励周海婴在家庭聚会或朋友聚会中发表自己的观点,不惧怕别人的反对。

他认为,这样有助于培养孩子的自信心和勇气。

二、注重孩子的品德教育鲁迅认为,品德教育是家庭教育的重要组成部分。

为了培养周海婴的良好品德,他采取了以下措施:1. 传承家族美德:鲁迅注重传承家族美德,教育周海婴要尊敬长辈、关爱他人。

在家庭生活中,鲁迅以身作则,教育孩子要有责任心、诚实守信。

2. 培养孩子的责任感:鲁迅经常给周海婴分配一些家务活,让他体会到家庭的责任。

同时,鲁迅还教育孩子要关爱弱势群体,培养他的同情心。

3. 教育孩子尊重他人:鲁迅注重培养周海婴的谦逊品质,教育他要尊重他人,不傲慢自大。

在与人交往中,鲁迅总是以身作则,给孩子树立了良好的榜样。

三、关注孩子的身心健康鲁迅认为,身心健康是孩子成长的基础。

惊闻鲁迅先生之子周海婴驾鹤西去,除了震惊和悲痛外,还让我想到了多年前读的《我与鲁迅七十年》。

一生从事物理学专业的周海婴,写历史时挤去了水分,浓缩的真实令人边读边想。

现在,我又一次重读本书,走进周海婴的心灵世界,想竭尽还原真实的鲁迅父子形象。

周海婴给人的印象是,清癯瘦高,一头如霜白发,脸上嫡传的“周氏”之眉又黑又浓,颇有鲁迅先生的神采。

现在,我们关注周海婴的逝世,从某种意义上来说是又一次关注鲁迅。

对于一个几十年都活在鲁迅影子里的人,周海婴的离世也是一种解脱。

当名人不易,当名人的后代更不易。

周海婴生前曾表白,不愿在鲁迅的光环下生活,也从不炫耀自己是谁的后代;他反对靠父母余荫生活,强调要依靠自己的工作成绩,去赢得社会的承认。

这是多么朴实而率真的话语,真的很让人佩服,很让人思索绵绵。

《我与鲁迅七十年》是周海婴对鲁迅的记忆与追怀。

内容包括鲁迅生前事件、知己故交间的往来、死时的情景、夫人许广平的生涯,以及鲁迅文物的保护工作等。

书中除了透露出凡人鲁迅的日常生活与脾性外,更经由其一生中所经历的人事物,生动地反映出当时社会生活,以及时代转变中的波折。

书中还叙述了鲁迅与周作人由手足之亲而不相往来的经过,也对鲁迅最后死亡的原因提出了疑问,揭秘了一些不为人知的历史真实。

鲁迅曾写过“无情未必真豪杰,怜子如何不丈夫。

”想必这是对于他最好的写照。

对于中国,他是民族魂;对于封建礼教,他是大无畏的战士;对于青年人,他是最值得敬佩的师长朋友;对于母亲,他是孝顺的儿子;对于妻子,他不仅仅是丈夫更是老师;对于周海婴来说,他还是儿子一生中最引以为豪、最值得钦佩的父亲。

那一声“小乖姑”,蕴藏了多少绵绵的深爱,周海婴说:“我已经七十岁了。

七十年来,我生活中的每一天都是与我父亲联系在一起?”试问骨肉亲情,又岂是生离死别所能够阻隔的?周海婴这一辈子一直坚持的,就是还原父亲鲁迅的本来面目,在真相稀缺的时代,这是一项吃力不讨好的工作。

“父亲是一个没有隐私的人,他的所有日记都一字未改地发表。