马传染性贫血病毒.ppt

- 格式:ppt

- 大小:2.66 MB

- 文档页数:7

马传染性贫血诊疗作者:史国美来源:《畜牧兽医科学》 2020年第16期史国美(云南省丽江市玉龙县畜牧兽医局,丽江 674100)摘要:马传染性贫血是由马传染性贫血病毒引起的马属动物的一种烈性急性传染病。

马传染性贫血病毒主要通过虫媒传播感染动物。

患病马在临床中主要以高热、出血、贫血、水肿和心脏衰弱为特征性变化。

马传染性贫血病毒也可持续感染,引起患病动物免疫病理反应。

该文对马传染性贫血的病原、发病机理、临床症状、治疗和预防进行阐述。

关键词:马传染性贫血;病原;发病机理;临床症状;防控措施中图分类号:S858.21 文献标识码:B doi:10.3969/j.issn.2096-3637.2020.16.041Equine Infectious Anemia Diagnosis and TreatmentShi Guomei(Animal Husbandry and Veterinary Bureau of Yulong County,Lijiang City,Yunnan Province,Lijiang 674100,China)Abstract:Equine infectious anemia is a severe acute infectious disease of equine animals caused by equine infectious anemia virus.Equine infectious anemia virus mainly infects animals through vector transmission.Diseased horses aremainly characterized by high fever,hemorrhage,anemia,edema and heart failure in the clinic.Equine infectious anemia virus can also continue to infect,causing immunopathological reactions in diseased animals.This article describes the etiology,pathogenesis,clinical symptoms,treatment and prevention of equine infectious anemia.Key words: equine infectious anemia,pathogen,pathogenesis,clinical symptoms,prevention and control measures0 引言马传染性贫血简称马传贫,也被称为沼泽热。

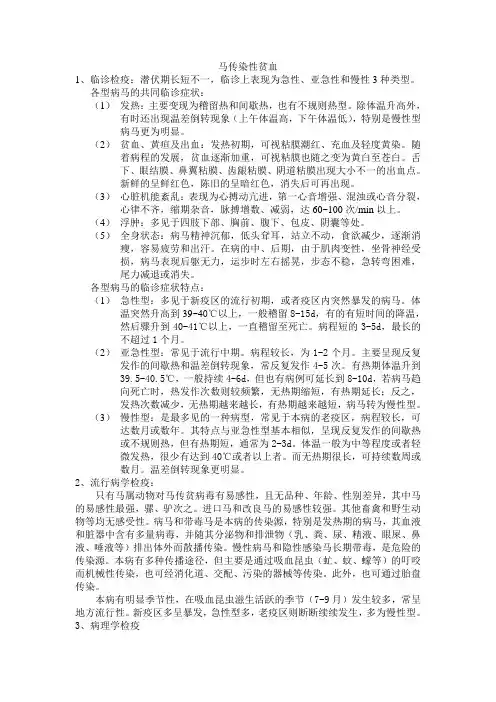

马传染性贫血1、临诊检疫:潜伏期长短不一,临诊上表现为急性、亚急性和慢性3种类型。

各型病马的共同临诊症状:(1)发热:主要变现为稽留热和间歇热,也有不规则热型。

除体温升高外,有时还出现温差倒转现象(上午体温高,下午体温低),特别是慢性型病马更为明显。

(2)贫血、黄疸及出血:发热初期,可视粘膜潮红、充血及轻度黄染。

随着病程的发展,贫血逐渐加重,可视粘膜也随之变为黄白至苍白。

舌下、眼结膜、鼻翼粘膜、齿龈粘膜、阴道粘膜出现大小不一的出血点。

新鲜的呈鲜红色,陈旧的呈暗红色,消失后可再出现。

(3)心脏机能紊乱:表现为心搏动亢进,第一心音增强、混浊或心音分裂,心律不齐,缩期杂音,脉搏增数、减弱,达60~100次/min以上。

(4)浮肿:多见于四肢下部、胸前、腹下、包皮、阴囊等处。

(5)全身状态:病马精神沉郁,低头耷耳,站立不动,食欲减少,逐渐消瘦,容易疲劳和出汗。

在病的中、后期,由于肌肉变性,坐骨神经受损,病马表现后躯无力,运步时左右摇晃,步态不稳,急转弯困难,尾力减退或消失。

各型病马的临诊症状特点:(1)急性型:多见于新疫区的流行初期,或者疫区内突然暴发的病马。

体温突然升高到39~40℃以上,一般稽留8-15d,有的有短时间的降温,然后骤升到40-41℃以上,一直稽留至死亡。

病程短的3-5d,最长的不超过1个月。

(2)亚急性型:常见于流行中期。

病程较长,为1-2个月。

主要呈现反复发作的间歇热和温差倒转现象,常反复发作4-5次。

有热期体温升到39.5-40.5℃,一般持续4-6d,但也有病例可延长到8-10d,若病马趋向死亡时,热发作次数则较频繁,无热期缩短,有热期延长;反之,发热次数减少,无热期越来越长,有热期越来越短,病马转为慢性型。

(3)慢性型:是最多见的一种病型,常见于本病的老疫区,病程较长,可达数月或数年。

其特点与亚急性型基本相似,呈现反复发作的间歇热或不规则热,但有热期短,通常为2-3d。

体温一般为中等程度或者轻微发热,很少有达到40℃或者以上者。

马传染性贫血1、临诊检疫:潜伏期长短不一,临诊上表现为急性、亚急性和慢性3种类型。

各型病马的共同临诊症状:(1)发热:主要变现为稽留热和间歇热,也有不规则热型。

除体温升高外,有时还出现温差倒转现象(上午体温高,下午体温低),特别是慢性型病马更为明显。

(2)贫血、黄疸及出血:发热初期,可视粘膜潮红、充血及轻度黄染。

随着病程的发展,贫血逐渐加重,可视粘膜也随之变为黄白至苍白。

舌下、眼结膜、鼻翼粘膜、齿龈粘膜、阴道粘膜出现大小不一的出血点。

新鲜的呈鲜红色,陈旧的呈暗红色,消失后可再出现。

(3)心脏机能紊乱:表现为心搏动亢进,第一心音增强、混浊或心音分裂,心律不齐,缩期杂音,脉搏增数、减弱,达60~100次/min以上。

(4)浮肿:多见于四肢下部、胸前、腹下、包皮、阴囊等处。

(5)全身状态:病马精神沉郁,低头耷耳,站立不动,食欲减少,逐渐消瘦,容易疲劳和出汗。

在病的中、后期,由于肌肉变性,坐骨神经受损,病马表现后躯无力,运步时左右摇晃,步态不稳,急转弯困难,尾力减退或消失。

各型病马的临诊症状特点:(1)急性型:多见于新疫区的流行初期,或者疫区内突然暴发的病马。

体温突然升高到39~40℃以上,一般稽留8-15d,有的有短时间的降温,然后骤升到40-41℃以上,一直稽留至死亡。

病程短的3-5d,最长的不超过1个月。

(2)亚急性型:常见于流行中期。

病程较长,为1-2个月。

主要呈现反复发作的间歇热和温差倒转现象,常反复发作4-5次。

有热期体温升到39.5-40.5℃,一般持续4-6d,但也有病例可延长到8-10d,若病马趋向死亡时,热发作次数则较频繁,无热期缩短,有热期延长;反之,发热次数减少,无热期越来越长,有热期越来越短,病马转为慢性型。

(3)慢性型:是最多见的一种病型,常见于本病的老疫区,病程较长,可达数月或数年。

其特点与亚急性型基本相似,呈现反复发作的间歇热或不规则热,但有热期短,通常为2-3d。

体温一般为中等程度或者轻微发热,很少有达到40℃或者以上者。

☆2019年第11期Expert's Advice行家指点世界马传染性贫血的流行与我国的防控文i魏巍(中国动物疫病预防控制中心)马传染性贫血(equine infectious anemia)简称马传贫(EIA),是由 反录病毒科慢病毒属马传染性贫血病 毒引起的马、骡、驴传染病。

其特征 主要为间歇性发烧、消瘦、进行性衰 弱、贫血、出血和浮肿,在无烧期间 则症状逐渐减轻或暂时消失现几乎 遍及全世界,对养马业造成巨大经济 损失。

―、马传贫由来已久,由蚊虫叮咬马匹传播病毒本病于1843年首先在法国发现,直至1904年才由法国兽医师瓦勒和卡雷证实是由病毒引起,该病毒于1961年最先由日本科学家小林和夫在马白细胞和骨髓细胞培养物中培养成功。

马传染性贫血病毒是一种RNA病毒,属于逆转录病毒科慢病毒属。

病毒粒子呈圆形,直径大小为90 ~ 120纳米,外面由囊膜包裹,囊膜外有纤突,分子量为26000道尔顿。

病毒粒子在高温条件下不稳定,煮沸即可死亡;对低温有较强的抵抗能力,在-20°C左右的条件下可保持毒力6个月~ 2年。

马传贫的传染途径主要通过吸血昆虫(虻、刺蝇、蚊、蠓等)的叮咬,也可由被病毒污染的注射针头和诊疗器械等散播,微量病毒就能在易感动物中引起感染。

吸血昆虫活动时流行,夏季高于其他季节,雨季高于旱季。

马的易感性最高,骡、驴次之。

二、马传贫呈全世界流行,传播扩散风险始终存在病马和带毒马是本病的传染源,发热期的病马排毒量最大。

隐性携带马传播病毒具有隐秘性,在检疫中可能无马传贫抗体检出而造成假阴性,危害巨大。

本病在全世界广泛分布,历史上欧洲、美洲、大洋洲均有报到,根据0IE官方信息,2018年发生马传贫的国家有北马其顿共和国、法国、德国、希腊、匈牙利、斯洛文尼亚、西班牙。

自然条件下,马传贫多流行于低洼、潮湿地、沼泽地,因此以地方性流行为主。

三、 马传贫可表现出多种症状马传贫潜伏期一般为1 ~ 3周,31行家指点Expert's Advice☆中国畜牧业有时能达到3个月。