背阔肌解剖研究及临床应用进展

- 格式:ppt

- 大小:185.50 KB

- 文档页数:23

背阔肌皮瓣的临床应用

张咸中

【期刊名称】《中国修复重建外科杂志》

【年(卷),期】1988(0)2

【摘要】近年来,由于成型再造外科飞速发展,各种肌皮瓣的研究及其临床应用日渐增多。

其中,背阔肌皮瓣有着它独特的优点,无论是保留血管蒂邻近转移或吻合血管的远距离游离移植都有广泛的手术适应症。

我们共作6例,均为男性,平均年龄20岁。

【总页数】1页(P214-214)

【关键词】背阔肌皮瓣;临床应用;吻合血管;血管蒂;游离移植;手术适应症;跟部;二头肌

【作者】张咸中

【作者单位】吉林省医院手外科

【正文语种】中文

【中图分类】R6

【相关文献】

1.背阔肌皮瓣与股前外侧皮瓣修复老年小腿软组织损伤的临床疗效 [J], 傅东升;赵君海;陈璇;吕小川

2.背阔肌皮瓣及背阔肌瓣的应用 [J], 方东海;李主一

3.应用背阔肌皮瓣联合脂肪移植行乳房重建的临床新进展 [J], 严朝晓;吴志远

4.乳腺癌乳房部分切除术后即刻背阔肌肌皮瓣重建乳房的临床应用价值分析 [J], 陈卫伶;甄林红;穆凌光;宋爱林;范秀婷;李小妹

5.岛状背阔肌肌皮瓣或穿支皮瓣修复上臂内侧皮瓣供区缺损的应用 [J], 汪淼;刘元波;朱珊;臧梦青;陈博;李杉珊;韩婷璐

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

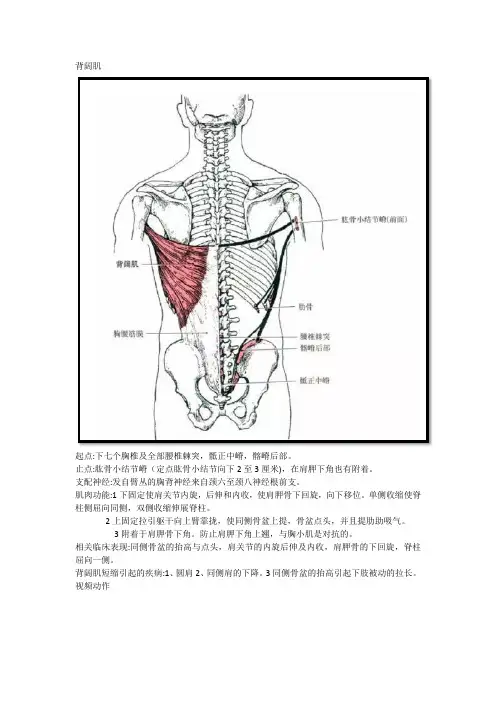

背阔肌起点:下七个胸椎及全部腰椎棘突,骶正中嵴,髂嵴后部。

止点:肱骨小结节嵴(定点肱骨小结节向下2至3厘米),在肩胛下角也有附着。

支配神经:发自臂丛的胸背神经来自颈六至颈八神经根前支。

肌肉功能:1下固定使肩关节内旋,后伸和内收,使肩胛骨下回旋,向下移位。

单侧收缩使脊柱侧屈向同侧,双侧收缩伸展脊柱。

2上固定拉引躯干向上臂靠拢,使同侧骨盆上提,骨盆点头,并且提肋助吸气。

3附着于肩胛骨下角。

防止肩胛下角上翘,与胸小肌是对抗的。

相关临床表现:同侧骨盆的抬高与点头,肩关节的内旋后伸及内收,肩胛骨的下回旋,脊柱屈向一侧。

背阔肌短缩引起的疾病:1、圆肩2、同侧肩的下降。

3同侧骨盆的抬高引起下肢被动的拉长。

视频动作4同侧骨盆的点头引起腰屈加大。

5脊柱向对侧移位等。

引起短缩的病因:1、神经性常见于脑中风病人,背阔肌,大圆肌和胸大肌的短缩,引起肩关节的内收,外展障碍。

治疗针刀松解加撕布效应,同时做神经触及。

背阔肌的无力会出现肩关节内旋肌募集顺序的错误。

背阔肌无力做牵引向上的动作不能完成。

背阔肌的长度测试,病人仰卧位,双上肢前屈,若双上肢能够轻松平贴住床面说明背阔肌的长度正常或无力。

若双上肢不能平贴床面说明它是短缩的,会发现腰椎离开床面,腰椎屈度增大。

做直腿弯腰时也会出现腰部是平板腰或双上肢不能够接触地面。

若此时做双上肢后背于腰部,是做了肩关节的内旋后伸,放松了背阔肌,这时他弯腰腰椎屈度加大,说明背阔肌很可能是短缩的。

根据肌肉解剖背阔肌的下端与胸腰筋膜相延续,若背阔肌出现短缩,就会引起胸腰筋膜出现问题。

根据肌筋膜原理背阔肌,根据肌筋膜原理背阔肌属于臂前浅线,包括背阔肌→胸大肌→大小结节间沟→内外侧肌间隔→肱骨内上髁→腕屈肌群→手指掌侧面。

后功能链:一侧背阔肌→胸腰筋膜→骶骨及筋膜→对侧臀大肌→股外侧肌→胫骨粗隆。

臂前浅线,包括背阔肌,胸大肌,大小结节间沟,内外侧肌间隔,肱骨内上髁,腕屈肌群,整个手掌心。

同时也属于后功能线的一部分,一侧背阔肌,对侧臀大肌,对侧股外侧肌,缝匠肌。

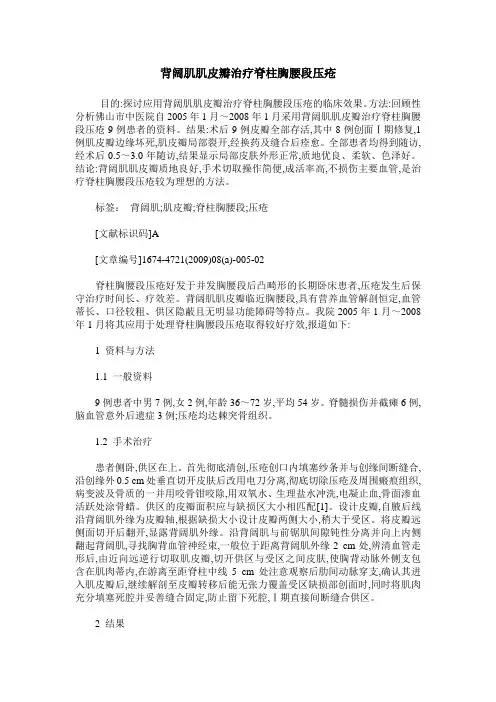

背阔肌肌皮瓣治疗脊柱胸腰段压疮目的:探讨应用背阔肌肌皮瓣治疗脊柱胸腰段压疮的临床效果。

方法:回顾性分析佛山市中医院自2005年1月~2008年1月采用背阔肌肌皮瓣治疗脊柱胸腰段压疮9例患者的资料。

结果:术后9例皮瓣全部存活,其中8例创面Ⅰ期修复,1例肌皮瓣边缘坏死,肌皮瓣局部裂开,经换药及缝合后痊愈。

全部患者均得到随访,经术后0.5~3.0年随访,结果显示局部皮肤外形正常,质地优良、柔软、色泽好。

结论:背阔肌肌皮瓣质地良好,手术切取操作简便,成活率高,不损伤主要血管,是治疗脊柱胸腰段压疮较为理想的方法。

标签:背阔肌;肌皮瓣;脊柱胸腰段;压疮[文献标识码]A[文章编号]1674-4721(2009)08(a)-005-02脊柱胸腰段压疮好发于并发胸腰段后凸畸形的长期卧床患者,压疮发生后保守治疗时间长、疗效差。

背阔肌肌皮瓣临近胸腰段,具有营养血管解剖恒定,血管蒂长、口径较粗、供区隐蔽且无明显功能障碍等特点。

我院2005年1月~2008年1月将其应用于处理脊柱胸腰段压疮取得较好疗效,报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料9例患者中男7例,女2例,年龄36~72岁,平均54岁。

脊髓损伤并截瘫6例,脑血管意外后遗症3例;压疮均达棘突骨组织。

1.2 手术治疗患者侧卧,供区在上。

首先彻底清创,压疮创口内填塞纱条并与创缘间断缝合,沿创缘外0.5 cm处垂直切开皮肤后改用电刀分离,彻底切除压疮及周围瘢痕组织,病变波及骨质的一并用咬骨钳咬除,用双氧水、生理盐水冲洗,电凝止血,骨面渗血活跃处涂骨蜡。

供区的皮瓣面积应与缺损区大小相匹配[1]。

设计皮瓣,自腋后线沿背阔肌外缘为皮瓣轴,根据缺损大小设计皮瓣两侧大小,稍大于受区。

将皮瓣远侧面切开后翻开,显露背阔肌外缘。

沿背阔肌与前锯肌间隙钝性分离并向上内侧翻起背阔肌,寻找胸背血管神经束,一般位于距离背阔肌外缘2 cm处,辨清血管走形后,由近向远逆行切取肌皮瓣,切开供区与受区之间皮肤,使胸背动脉外侧支包含在肌肉蒂内,在游离至距脊柱中线5 cm处注意观察后肋间动脉穿支,确认其进入肌皮瓣后,继续解剖至皮瓣转移后能无张力覆盖受区缺损部创面时,同时将肌肉充分填塞死腔并妥善缝合固定,防止留下死腔,Ⅰ期直接间断缝合供区。

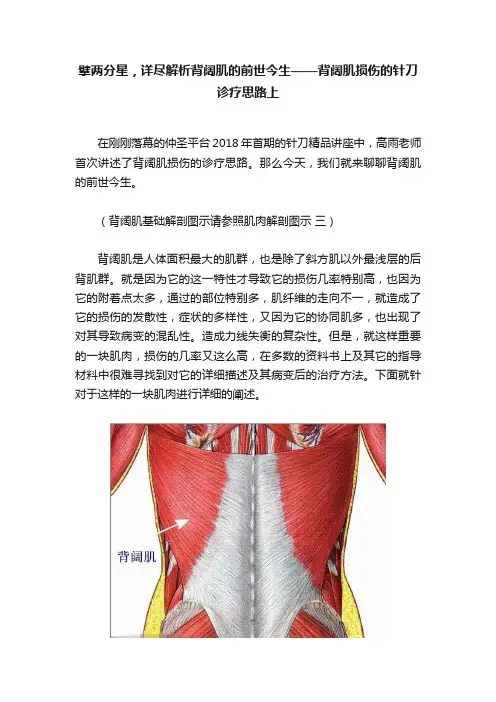

擘两分星,详尽解析背阔肌的前世今生——背阔肌损伤的针刀诊疗思路上在刚刚落幕的仲圣平台2018年首期的针刀精品讲座中,高雨老师首次讲述了背阔肌损伤的诊疗思路。

那么今天,我们就来聊聊背阔肌的前世今生。

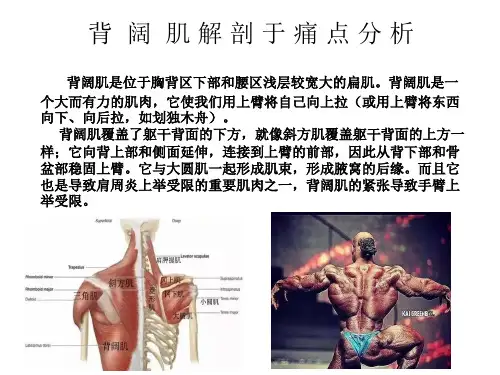

(背阔肌基础解剖图示请参照肌肉解剖图示三)背阔肌是人体面积最大的肌群,也是除了斜方肌以外最浅层的后背肌群。

就是因为它的这一特性才导致它的损伤几率特别高,也因为它的附着点太多,通过的部位特别多,肌纤维的走向不一,就造成了它的损伤的发散性,症状的多样性,又因为它的协同肌多,也出现了对其导致病变的混乱性。

造成力线失衡的复杂性。

但是,就这样重要的一块肌肉,损伤的几率又这么高,在多数的资料书上及其它的指导材料中很难寻找到对它的详细描述及其病变后的治疗方法。

下面就针对于这样的一块肌肉进行详细的阐述。

一.解剖:背阔肌在其下部附着点较复杂,下六胸椎的棘突及棘上韧带和棘间韧带连接,一直到骶骨面的棘突。

在腰骶部与竖脊肌的肌腱相融合,共同附着于髂骨的近脊柱缘到髂嵴的最高点的背面。

有时还会越过最高点向外延伸。

此时的肌纤维就分出了水平走向及斜行走向。

下部的肌纤维斜向外上方,通过胸廓的肋骨面向外上延伸。

在延伸的过程中到达腋中线为止的最下面的四个肋骨面上,又部分肌纤维附着于肋骨面上,垂直向上行走,到达肩胛骨下角的时候与从胸椎棘突水平走向的背阔肌纤维和大圆肌纤维,还有附着于腋中线肋骨面上的前锯肌纤维融合在一起。

共同沿肩胛骨外侧缘向上行走,通过腋窝下,绕到肱骨干的前缘,附着于肱骨结节间沟的底平面,与大圆肌的肌腱融合在一起。

而它们附着处的背面就是胸大肌,胸大肌从背阔肌和大圆肌的上面通过,附着于结节间沟的外缘的肱骨嵴处。

而背阔肌和大圆肌则位于结节间沟内。

这就给触诊带来了很大的困难。

在此处寻找痛点无法判断导致是那一条肌肉的损伤。

背阔肌在大圆肌的外上方部位来了一个180°的大转弯,走到大圆肌的上方附着于肱骨结节间沟的上方,而大圆肌却来在了它的下方。

背阔肌皮瓣解剖学研究及临床应用的进展背阔肌皮瓣作为显微外科应用最为广泛的移植供区之一,在过去的数十年中其临床应用的范围伴随着解剖学研究的深入而得到了极大的扩展。

背阔肌皮瓣由Tansini在1896年首次报道[1],此后越来越多的显微外科医生开始关注背阔肌皮瓣,并应用该皮瓣来解决各种临床问题。

1、背阔肌岛状瓣1.1 解剖学研究在二十世纪70年代前期,背阔肌的解剖学研究显示,它是一个扁平的三角形肌肉,主要由胸背动脉供血,其内侧和下半部分由胸内和脊柱旁血管供血,由胸神经支配。

1.2 临床应用D’Este[2]在1912年应用背阔肌岛状瓣修复一例乳腺癌切除术后胸壁缺损,手术获得成功,之后相继有许多报道用类似的背阔肌岛状瓣来覆盖胸壁缺损[3]。

利用背阔肌移位重建屈肘功能由Schottstaedt(1955)和Hovnanian(1956)首先提出[4],Schottstaedt[5]应用背阔肌岛状瓣修复肩部及上臂软组织缺损,Bostwick[6]应用以肋间后动脉为蒂的背阔肌逆行岛装瓣修复脊柱区软组织缺损,并用此关闭脊髓膜膨出症术后创面。

1.3 优缺点因当时背阔肌的血管神经束走行、分布等尚未完全明确,故带蒂的岛状瓣的应用局限于修复临近部位的创面。

2、游离背阔肌肌瓣/肌皮瓣背阔肌的大体解剖在二十世纪70年代后期开始出现大量报道。

2.1 解部学研究背阔肌属于V型肌肉,它的血供类型是由占主导地位的胸背血管和次级节段性血管肋间后血管共同支配[7]。

Gordon[8]等报道了胸背动脉的走行:从肩胛下动脉分出后,在距离肩胛下界约4cm和背阔肌外缘内侧约2.6cm处进入背阔肌深面,94%的胸背动脉于此处分为两支:内侧支(水平支)和外侧支(垂直支),其主干平均长度为8.7cm(6.0~11.5cm)。

内侧支(血管外径约为1.1mm)平行于背阔肌外缘内3.5cm处走行,外侧支(血管外径为1.0mm)平行于背阔肌外缘内2cm处走行;两支均始终位于背阔肌深面。

背阔肌肌皮瓣乳房重建的治疗现状与进展作者:熊凌云孙家明来源:《中国美容医学》2010年第07期乳房是女性重要的第二性征器官,承负着哺乳的重要功能,是女性曲线美的重要外在表现,也是女性自信心的来源。

随着社会的发展,医疗水平的提高,女性乳腺癌的确诊率及治愈率均呈上升趋势,早期乳腺癌的治疗逐步向以保乳手术为主的综合治疗发展。

大量学者在对乳腺癌术后患者的调查研究中发现,乳房缺损对患者术后的身心健康产生了极大压力,特别是在情绪、体像、性欲等方面[1]。

女性乳房的重建对术后患者身心健康的恢复越来越发挥着树立自信心、方便生活、改善与伴侣关系的重要作用[2]。

利用自体组织乳房重建是乳房重建术中发展较快的技术。

1977年,Schneider等[3]首次成功地应用背阔肌肌皮瓣(Latissimus Dorsi Musculocutaneous Flap,LDF)重建乳房,展开了自体组织乳房重建的时代。

在30余年的临床应用中,背阔肌肌皮瓣在传统背阔肌肌皮瓣的基础上,衍生出了胸背动脉穿支皮瓣等数种改良皮瓣,近年来伴随乳腺癌保乳手术开展的增加,以背阔肌肌皮瓣修复乳房缺损已成为国内较普遍的选择,并有成为未来一段时间内主流的趋势[4]。

本文就背阔肌肌皮瓣乳房重建的治疗现状与进展综述如下。

1适应证中小乳房、乳房明显不对称并有再造要求的患者一般均可进行背阔肌肌皮瓣乳房重建。

主要适应证为乳腺癌根治术或改良根治术后乳房缺损,可行即刻或延迟乳房重建。

另外,良性肿瘤切除后或外伤后乳房缺损、先天性乳房发育不良和腹部皮瓣乳房重建后发生脂肪液化坏死等也是适应证之一。

1.1对供区的要求:背阔肌完整且血供良好,可行上肢夹收对抗试验检测背阔肌血管神经状态。

乳腺癌根治术中结扎胸背动静脉或放疗后胸背动静脉损毁者,不应行背阔肌肌皮瓣乳房再造。

背部皮肤较松弛,背部瘦削者仅能再造较小乳房,脂肪肥厚者可再造较大乳房。

1.2对受区的要求:对乳癌术后重建患者来说,切口边缘无癌细胞相当关键,可以行放疗后延迟重建以减少乳腺癌局部复发。

背阔肌解剖研究及临床应用进展讲解背阔肌,作为人体背部一块重要的肌肉,其解剖结构和临床应用一直是医学领域研究的热点之一。

对背阔肌的深入了解,不仅有助于我们更好地理解人体的运动机制和生理功能,还在临床治疗和整形美容等方面具有重要的应用价值。

一、背阔肌的解剖结构背阔肌是一块宽阔的扁肌,位于胸背区下部和腰区浅层。

它起自下6 个胸椎和全部腰椎棘突、骶正中嵴及髂嵴后部等,肌束向外上方集中,经腋窝后壁上部的固有筋膜止于肱骨小结节嵴。

从形态上看,背阔肌呈三角形,上部较窄,下部较宽。

其肌纤维走向多样,使得背阔肌能够产生复杂的运动。

在肌肉的起点和止点处,有丰富的肌腱组织,增强了肌肉与骨骼的连接强度。

背阔肌的血液供应主要来自胸背动脉、肋间后动脉和腰动脉的分支。

这些血管在肌肉内形成丰富的血管网,为肌肉提供充足的氧气和营养物质。

同时,背阔肌的神经支配主要来自胸背神经,该神经从腋神经发出后,支配背阔肌的收缩和舒张。

二、背阔肌的功能背阔肌在人体运动中发挥着重要的作用。

首先,它是上肢伸展、内收和内旋的主要动力肌。

例如,当我们进行游泳、投掷等运动时,背阔肌的收缩能够带动上肢做出相应的动作。

其次,背阔肌还参与了维持身体的姿势和平衡。

它与其他背部肌肉协同工作,帮助保持脊柱的稳定和正直。

此外,背阔肌在呼吸过程中也有一定的辅助作用。

当我们进行深呼吸时,背阔肌的收缩可以帮助扩大胸廓,增加胸腔的容积,从而吸入更多的空气。

三、背阔肌的临床应用进展1、肌肉移植和重建在整形外科和创伤修复领域,背阔肌常常被用于肌肉移植和重建手术。

由于背阔肌具有较大的体积和良好的血管供应,它可以被转移到身体其他部位,用于修复大面积的肌肉缺损或重建功能丧失的肌肉。

例如,对于乳房切除术后的乳房重建,背阔肌肌皮瓣移植是一种常用的方法。

医生将背阔肌连同其表面的皮肤和脂肪一起转移到胸部,塑造出乳房的形状,同时恢复部分胸部的功能。

在肢体创伤修复中,如果上肢或下肢的肌肉严重受损,无法恢复功能,也可以采用背阔肌移植来重建肌肉功能。

应用背阔肌皮瓣转移重建屈肘功能体会[ 11-06-14 14:34:00 ] 编辑:studa090420作者:李清春张晓颖胡永东杨翠兰陈绵忠方旭高艳背阔肌是体内最大的三角形扁阔肌,背阔肌皮瓣的营养血管为肩胛下血管的终末支胸背血管,血管束长、口径粗,而且变异少。

为了保留肢体并恢复功能,选用大面积组织瓣移植覆盖创面,进行修复与功能重建是外科领域中一项重要课题.我科于2007年以来利用背阔肌皮瓣修复上肢大面积皮肤、肌肉缺失和功能重建3例,全部成活。

现就因肱二头肌缺失重建屈肘功能1例,体会如下:临床资料一、一般资料本例患者为男性,年龄35岁,9个月前因工伤致左上肢皮肤、组织大面积缺损,肱二头肌缺失,尺骨鹰嘴骨折,在当地医院治疗。

现屈肘功能障碍,为重建屈肘功能来我科。

二、手术方法1、受区的准备:在全麻成功后碘伏、酒精消毒左上肢、颈肩部、胸背部后,首先对受区进行瘢痕松解并探查神经血管,在桡骨粗隆肱二头肌止点处探查到残存的肱二头肌肌腱,适当对皮肤潜行分离,无菌敷料覆盖。

2、皮瓣的切取:切取背阔肌皮瓣时,先量出旋转点与需要覆盖创面最远点的距离,按照大小和形状设计,该肌皮瓣的主干血管体表投影为腋后皱折最高点与髂棘最高点连线,旋转轴点在腋窝顶。

设计17cm×10cm皮瓣面积。

取腋后线在背阔肌外缘切口,逐层切开皮肤、皮下组织,近端内寻找胸背动脉、静脉及胸背神经,根据设计长度分离肌皮瓣远端并保留腰背肌筋膜,以利于修复肌肉。

将皮瓣远端提起与背阔肌肌膜下逆行切取皮瓣,以胸背动脉为蒂,完成皮瓣切取。

3、受区的修复:适当修整皮瓣边缘脂肪组织,将背阔肌皮瓣通过腋后缘到臂内侧的皮下隧道,将远端引至肘部切口,屈肘约60°调整张力适中,与分离出来的肱二头肌肌腱编制缝合上臂皮肤与皮瓣皮肤对合缝合,留置引流条,包扎伤口,屈肘约90°,肩关节内收,石膏托外固定,手术结束。

结果本例背阔肌皮瓣翻转修复患肢创面后血循环良好,肌皮瓣顺利成活。

运动解剖学-背阔肌、三角肌功能:一、内收手臂使其内旋并伸展。

二、使肱骨内收划船动作三、当上肢上举被固定时,可山提躯干如引体向上动作神经支配:胸背神经支配表现:一、肩和上背部的tongteng、肩周y、肩部上举外展僵硬。

局部的肌肉萎缩,直觉肩部和上背部tongteng,严重者难以忍受、碾转不安、常常夜不能眠,尤其是背部、胸椎位置。

二、肩膀僵硬,肩臂上举、后伸、外展及内旋受限,常表现为梳头不能做。

重点提裤子等动作不能完成。

三、引起腹部两侧的tongteng。

可能延伸至手臂内侧并向下至手的尺侧或绕侧和无名指和小指。

四、背阔肌的损伤能抑制臂部的伸展,因为臂部上伸和向前伸时背阔肌必须参与。

它们使你不能完全举起你的手臂。

三角肌位置与结构:三角肌是一个底向上而尖向下的三角形肌肉,位于肩部皮下肩部的膨隆外形即由此肌形成。

分为前、中、后3部,中部肌纤维呈多羽状。

前缘即三角胸大肌间沟与胸大肌锁骨部相隔,后缘游离。

三角肌覆盖下的各种结构,前有喙突、喙肱肌、肱二头肌,外侧部有冈上肌腱、肩峰下囊及喙肩弓。

后部有冈下肌、大圆肌、小圆肌、肱三头肌长头、腋神经及桡神经。

起自锁骨外侧1/3的前缘、肩峰外侧旋,肩胛冈下唇和冈下筋膜。

肌纤维向外下方逐渐集中。

止于肱骨体外侧面的三角肌粗隆。

功能:三角肌前束外展上臂,前屈。

水平内收、内旋。

三角肌中束外展上臂。

三角肌后束外展上臂、后伸上臂、水平后伸上臂和外旋上臂。

表现:三角肌的多羽状肌自身不易损伤,多数的激发出来的,四边孔对腋神经的卡压,肩胛下滑囊挤压。

一、整个肩膀的疼痛,无法向外抬肩膀、有摩擦音。

二、手臂向前、向旁提举时tongteng,手臂向旁边提举时因而抬起困难。

三、肩膀tongteng,运动范围小。

肩部酸重不适,自觉活动上肢有摩擦音和弹响声。

四、三角肌任一部分出现损伤或劳损都可以影响肩部的活动和手臂的抬起,因此会严重影响运动或工作表现,有可能将三角肌的损伤或劳损归结为滑囊y、关节y或肩周y。

带蒂背阔肌皮瓣在乳房重建手术中的应用史京萍南京医科大学第一附属医院江苏省人民医院红十字医院随着乳腺癌治疗模式的发展及患者观念的转变,乳房重建逐渐成为乳腺癌治疗的一部分。

背阔肌因面积较大,且蒂部解剖变异较少,同时血供丰富可被改良成不同的皮瓣,因此被认为是良好的供瓣区。

在乳房重建中,背阔肌肌皮瓣的应用较广,不仅可以使用全背阔肌或联合假体进行乳房重建,且可以根据不同的缺损范围选择合适的背阔肌皮瓣进行乳房缺损的修补。

相比单纯植入物重建,背阔肌皮瓣可获得更为良好的乳房形态且对术后放疗影响较小;相比下腹部皮瓣,背阔肌皮瓣瘢痕较短,术后恢复较快。

目前对于术后供区缝合方式的改进及辅助药物的应用,极大地降低了血清肿的发生率;腔镜技术的应用也避免了切取背阔肌皮瓣遗留的供区瘢痕。

在临床应用中,背阔肌皮瓣行乳房重建患者满意率高,术后审美效果良好,是乳房重建中一种较为优势的手术方法。

该研究总结了背阔肌皮瓣行乳房重建对并发症的控制并对近年来的手术中的问题作进一步探讨。

通信作者:史京萍(**************)原文参见:中国癌症杂志. 2017;27(8):613-619.乳腺癌是目前女性最常见的肿瘤【1】,乳腺癌外科治疗经历了扩大根治术和改良根治术的尝试和修正,其外科治疗模式已逐渐由“可以耐受的最大治疗”向“最小有效治疗”转变【2】。

在治疗效果不断改善的情况下,患者开始逐渐关注术后乳房的美学形态。

乳腺癌根治术后患者存在一定的情绪波动,保乳手术和乳房重建可一定程度改善患者术后生理、心理状态和生存质量【3】。

目前临床最普遍使用的乳房重建的方法为植入物重建和自体组织重建或自体组织合并植入物重建。

自1977年Schneider报道使用背阔肌皮瓣行乳房重建,自体组织开始应用于乳房重建,迄今背阔肌皮瓣依旧广泛应用于乳房重建。

本研究总结了背阔肌皮瓣目前临床中的应用进展。

1 背阔肌皮瓣在乳房重建中的应用1.1 解剖背阔肌位于腰背部和腋部,大部分腱膜起于第7~12胸椎和全部腰椎的棘突、骶中嵴和棘上韧带以及髂嵴的后1/3,小部分肌纤维起自肩胛下角和下3~4肋骨外侧【4】。

超长蒂节段断层背阔肌肌瓣一期移植治疗晚期面瘫在吻合血管神经的肌瓣移植治疗晚期面瘫中,所采用的趾短伸肌、股薄肌、胸小肌、胸大肌、背阔肌及前锯肌等均选择两期手术,第一期进行跨面神经移植,8~12个月后进行第二期手术,即吻合血管神经的肌肉移植,主要是因为供区肌瓣难以找到足够长度能作跨面神经移植的神经蒂。

另外,一些学者认为,一期跨面吻合血管神经的肌瓣移植,由于神经再生的时间大约需8~12个月,在长时间的轴突再生过程中,移植肌瓣失神经支配而发生肌肉萎缩,可造成手术失败。

有学者(1985)设计了超长血管神经蒂的节段性背阔肌肌瓣移植,1986年用于临床并取得成功。

背阔肌肌瓣可解剖一个14.0~17.5cm长的血管神经蒂,一期完成跨面神经移植和背阔肌肌瓣移植,缩短了治疗周期,减少了手术次数,提高了手术成功率,术后疗效良好。

以往进行的带血管神经肌肉移植,多半是整块肌肉,因此肌肉的本身形态,即为移植肌肉的形态。

王炜设计了背阔肌节段断层肌瓣移植,根据背阔肌显微解剖结果显示,背阔肌可分成5~6个节段肌瓣,一般采用胸背动脉外侧支外侧节段肌瓣供移植。

节段肌瓣解剖完成后,由于其厚度较厚,为防止臃肿,还可去除该肌瓣的脏层,制成断层肌瓣供移植,并可根据患者的病情设计不同形态、不同厚度的肌瓣供移植,或制成一蒂两肌瓣的串联肌瓣供移植。

O'Brien等设计的分期肌肉移植手术,其跨面神经移植是不带血管的,因此术后神经恢复时间较长,而且神经移植的成功率也受到影响。

我们选用的超长蒂肌瓣移植,实际上是带血管的胸背神经跨面移植,所以神经移植的成功率高,临床实践证明轴突再生速度快。

(一)应用解剖以胸背动脉段动脉所供养的肌瓣,称为背阔肌节段肌瓣或背阔肌段肌瓣。

胸背神经的段神经常与段动脉伴行。

肩胛下动脉由腋动脉分出后,在起点下方2~3cm处,分出旋肩胛动脉,并向下移行为胸背动脉,约在肩胛骨下角平面上方分为内、外侧支(占92.45%),由内、外侧支再分出段动脉。

613通信作者:史京萍 E-mail: mdrshi@带蒂背阔肌皮瓣在乳房重建手术中的应用史京萍南京医科大学第一附属医院整形烧伤科,江苏 南京 210029 [摘要] 随着乳腺癌治疗模式的发展及患者观念的转变,乳房重建逐渐成为乳腺癌治疗的一部分。

背阔肌因面积较大,且蒂部解剖变异较少,同时血供丰富可被改良成不同的皮瓣,因此被认为是良好的供瓣区。

在乳房重建中,背阔肌肌皮瓣的应用较广,不仅可以使用全背阔肌或联合假体进行乳房重建,且可以根据不同的缺损范围选择合适的背阔肌皮瓣进行乳房缺损的修补。

相比单纯植入物重建,背阔肌皮瓣可获得更为良好的乳房形态且对术后放疗影响较小;相比下腹部皮瓣,背阔肌皮瓣瘢痕较短,术后恢复较快。

目前对于术后供区缝合方式的改进及辅助药物的应用,极大地降低了血清肿的发生率;腔镜技术的应用也避免了切取背阔肌皮瓣遗留的供区瘢痕。

在临床应用中,背阔肌皮瓣行乳房重建患者满意率高,术后审美效果良好,是乳房重建中一种较为优势的手术方法。

该研究总结了背阔肌皮瓣行乳房重建对并发症的控制并对近年来的手术中的问题作进一步探讨。

[关键词] 背阔肌皮瓣;乳房重建;乳腺癌 DOI: 10.19401/ki.1007-3639.2017.08.003 中图分类号:R739.63 文献标志码:A 文章编号:1007-3639(2017)08-0613-07Pedicled latissimus dorsi flap for breast reconstruction SHI Jingping (Department of Plastic Surgery and Burns, the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210029, Jiangsu, China)Correspondence to: SHI Jingping E-mail: mdrshi@ [Abstract ] With the development of breast cancer treatment mode and the changing attitudes of patients, re-construction of the breast after mastectomy plays an important role in the interdisciplinary treatment concept of breast cancer. Because of the large area and the less variation of vessels pedicle of latissimus dorsi, it is considered to be an al-ternative flap for breast reconstruction. The latissimus dorsi flap can be used widely in breast reconstruction. Besides the implant-assisted latissimus dorsi (LDI) and autologous latissimus dorsi (ALD) flap breast reconstructions, the modified latissimus dorsi flap could be selected for various mastectomy. Compared with implant-assisted breast reconstruction, the latissimus dorsi flap can model a better mammary contour and receive better cosmetic outcomes on post-reconstruc -史京萍,医学博士,主任医师,副教授,硕士研究生导师,南京医科大学第一附属医院整形烧伤外科教研室副主任。

乳腺癌术后背阔肌乳房再造的研究进展

石枫

【期刊名称】《菏泽医学专科学校学报》

【年(卷),期】2009(021)004

【摘要】@@ 近些年来乳腺癌的发病率呈上升趋势,尽管乳腺癌治疗技术逐渐提高,但乳腺癌患者术后乳房缺失或局部的畸形是困扰患者身心健康的重要因素,甚至会影响患者的工作与家庭生活[1].随着社会及科学技术的发展,审美的观念也正发生着转变.患者就医不再满足于疾患的医治,而且要求在形体上、功能及心理上得到康复.【总页数】3页(P77-79)

【作者】石枫

【作者单位】菏泽医学专科学校,山东,菏泽,274030

【正文语种】中文

【中图分类】R655.8;R737.9

【相关文献】

1.早期乳腺癌术后背阔肌皮瓣联合假体置入一期乳房再造术后并发症分析 [J], 崔世恩;凌飞海;黄志华;马士辉;郑书楷;李晓薇

2.乳腺癌术后背阔肌皮瓣联合一期假体植入乳房再造的临床研究 [J], 刘秀宝;张宇峰;付培亭;靳海霞

3.扩展型背阔肌肌皮瓣在乳腺癌改良根治术后乳房再造中的应用 [J], 杨盼; 韩利娟

4.乳腺癌术后背阔肌皮瓣联合一期假体植入乳房再造术后效果研究 [J], 陈周

5.乳腺癌术后背阔肌皮瓣联合一期假体植入乳房再造术后效果研究 [J], 陈周

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。