地理七年级上册-板块的运动

- 格式:ppt

- 大小:16.53 MB

- 文档页数:32

湘教版(2024)地理七年级上册第三章《探究与实践板块运动与地震》教学设计一、教材分析地位和作用本章节在教材中处于重要地位。

它是在学生学习了地球的基本面貌等知识的基础上,进一步深入探究地球内部的运动以及由此产生的地理现象。

通过对板块运动与地震的学习,让学生理解地球是一个动态的、不断变化的星球,培养学生的全球视野和综合思维能力。

板块运动是塑造地球表面形态的重要因素,而地震是板块运动产生的一种极具破坏力的自然现象。

学生掌握这部分知识,有助于理解地理环境的形成和演变,同时也为后续学习地质灾害防治等相关知识奠定基础。

内容结构教材首先引入大陆漂移学说,让学生了解地球表面的大陆曾经是连在一起的,为板块运动理论的学习做铺垫。

接着阐述板块构造学说的基本内容,包括板块的划分、运动方式以及板块运动对地表形态的影响等。

在地震部分,介绍了地震的成因、分布规律、震级和烈度等基本概念,以及地震发生时的自救措施。

教材内容图文并茂,通过实例、图片、活动等多种形式呈现知识,具有较强的可读性和可操作性。

二、学情分析知识基础七年级学生在小学科学课程中对地球有了一定的初步认识,在之前的地理学习中也了解了地球的形状、大小等基础知识。

但对于板块运动和地震等较为抽象和复杂的知识,他们的认知还比较浅薄。

不过学生对自然现象充满好奇心,这为新知识的学习提供了内在动力。

认知能力这个阶段的学生正处于从形象思维向抽象思维过渡的时期,对于直观、生动的内容容易理解,但对于抽象的理论和概念,如板块运动的原理等,需要借助多种教学手段帮助其理解。

他们具有一定的观察能力和分析问题的能力,但在整合知识和深入探究方面还需要教师的引导。

学习特点学生喜欢参与课堂活动,具有较强的表现欲。

但在自主学习和合作学习方面,方法和技巧还不够成熟,需要教师进行组织和指导。

在学习过程中,部分学生可能会出现畏难情绪,教师要及时给予鼓励和支持。

三、教学目标知识与技能目标学生能够说出板块构造学说的主要内容,包括板块的划分、运动方式等。

人教版地理七年级上册2.2《板块运动》说课稿一. 教材分析人教版地理七年级上册2.2《板块运动》一课,主要向学生介绍了板块运动的相关知识。

通过本节课的学习,使学生了解板块构造学说,知道板块的运动方式及板块交界处的特点,从而培养学生分析地图的能力和地理思维能力。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的地理基础知识,对地理现象有较强的好奇心。

但学生在地理思维能力、分析地图能力方面还有待提高。

因此,在教学过程中,要注重启发学生思考,引导学生观察地图,培养学生的地理思维能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:使学生了解板块构造学说,知道板块的运动方式及板块交界处的特点。

2.过程与方法:通过观察地图、分析地理现象,培养学生分析地图的能力和地理思维能力。

3.情感态度价值观:培养学生对地理学习的兴趣,提高学生关爱地球、保护资源的意识。

四. 说教学重难点1.重点:板块构造学说、板块的运动方式及板块交界处的特点。

2.难点:板块运动过程中,地壳的变动及板块交界处的地理环境。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等。

2.教学手段:多媒体课件、地图、地球仪等。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示地球板块运动动画,激发学生兴趣,引导学生思考板块运动的意义。

2.讲解板块构造学说:介绍板块构造学说的基本原理,让学生了解板块的概念及板块的运动方式。

3.分析板块运动过程:通过观察地图,分析板块的运动方向、速度及板块交界处的特点。

4.探讨板块交界处的地理环境:引导学生观察地图,分析板块交界处的地理环境,了解板块交界处地壳的活跃性。

5.案例分析:以我国台湾地区为例,分析板块运动对地理环境的影响。

6.小组讨论:让学生分组讨论,总结板块运动对地球的影响。

7.课堂小结:对本节课内容进行总结,强化学生对板块运动的理解。

8.作业布置:布置一道关于板块运动的思考题,巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:板块构造学说1.板块的概念2.板块的运动方式3.板块交界处的特点4.板块运动对地球的影响八. 说教学评价本节课结束后,通过课堂问答、作业批改、学生表现等方式进行教学评价。

板块的运动15.板块的运动有两种,张裂运动和挤压碰撞运动喜马拉雅山脉是由亚欧板块和印度洋板块挤压碰撞形成的。

东非大裂谷是由非洲板块和印度洋板块张裂形成的;地中海由碰撞挤压运动将会消失,红海由于张裂运动将会变成新的大洋。

阿尔卑斯山脉和科迪勒拉山系地处与板块的碰撞挤压地带。

16.天气:一个地方短时间的大气状况。

它的特点是:A经常变化的B同一时刻不同地方的天气差异很大。

它与气候的差别在于:时间的长短不同17.降水概率表示降水可能性的大小,为100时,肯定有雨,为0肯定无雨18.气温:表示大气冷热的程度,单位为摄氏度,用℃表示,风向可以分为东南西北四个基本方向,还有东南、东北、西南、西北等偏方向的风向。

19.在卫星云图上,绿色表示陆地、蓝色表示海洋、白色表示云区,白色越白,云层越厚,云层厚的地方一般是阴雨区(记P49面的常用天气符号图,尤其是多云、暴雨、雾、沙尘暴、雷阵雨)20.空气质量的高低与空气中所含污染物的数量有关,用空气质量指数表示。

清新的空气,空气质量指数小,污浊的空气,空气质量指数大21.日平均气温=(8点气温+14点气温+20点气温+2点气温)/422.气温日较差=一天的最高气温—最低气温气温年较差=最高月平均气温—最低月平均气温23.一天中的最高气温一般在午后二时,最低气温在日出前后,北半球的陆地上,7月份气温最高,1月份气温最低,海洋上8月份最高,2月份气温最低。

24.海陆热力性质的差异是指:陆地吸热快,升温快,同时散热快,降温也快;海洋吸热曼,升温慢,同时散热慢,降温也慢25.等温线:在地图上,把温度相同的各个地点用线连接起来气温的水平分布通常用等温线表示。

如果等温线呈封闭形式,并且中心气温低,称为低温中心,反之称为高温中心26.等温线密集的地方,气温差别大,等温线稀疏的地方,气温差别小27.影响气温高低的因素:A纬度因素:低纬气温高,高纬气温低,北半球越往北气温越低,南半球反之;B海陆因素:同纬度地区,夏季陆地气温高,海洋气温低,冬季相反;C地形因素:海拔越高,气温越低,每升高100米,气温下降0.6℃;D洋流因素:暖流流经的地区气温升高,寒流流经的地方气温降低。

七年级地理板块运动知识点地理板块是什么?

地理板块是指地球上的硬壳层被分为几个移动的部分。

这些板块的运动相对而言是缓慢的,但它们的碰撞、摩擦,以及阻止它们运动的能量的释放都是造成地震和火山爆发的根本原因。

什么是板块运动?

板块运动是指地球的地理板块在地球的表面移动的过程。

板块的运动使得各种地质事件发生,包括火山爆发、地震、山脉的形成和河流的改变等。

为什么板块会运动?

板块运动的原因很复杂。

它们是由大气层和地球深处的岩石层动力学的相互作用而引起的。

在地球深处的热量通过地幔运动将物质移动到地球的表面,进而推动地质板块移动。

地球的板块?

地球上共有七大板块和许多小的板块。

它们以不同的速度和方向移动。

七大板块是:北美板块、南美板块、太平洋板块、欧亚板块、非洲板块、印度板块和南极洲板块。

板块运动的影响?

板块运动是很重要的,因为它会影响到我们生活的方方面面。

它可以造成地震和火山喷发,也可以改变河流的方向和形态,甚至可以造成大规模的自然灾害。

结束语

七年级的同学们,板块运动知识点虽然很多,但掌握起来也不是很难。

只要你们认真听讲,积极思考,细心做练习,相信你们一定可以了解板块运动的奥秘,更好地了解我们的地球。

第二章陆地和海洋第二节海陆的变迁课时2 板块的运动1.利用相关的图文资料,知道板块运动学说的基本观点。

2.运用“六大板块分布示意图”说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

3.运用板块运动学说,会解释地球表面基本面貌的形成及发展变化。

了解板块构造学说的基本观点,并会运用基本观点解释一些自然现象发生的原因;世界主要山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

会用板块运动的基本观点来解释现实生活中一些自然现象发生的原因大陆漂移学说的观点,在实际生活中可以解释某些地理现象,可是大陆是怎样漂移的?为什么地球上会有高山的存在?为什么会有火山地震的爆发?火山地震经常出现在什么地方?这些问题都是解释不了的,今天我们来学习另一种理论——板块运动。

活动1:板块运动观点活动目的:对应教学目标1活动程序:阅读图文资料—自主学习—展示交流—总结提升阅读图2.22 2.23及文字资料1.回答问题:①六大板块的名称?②板块与板块之间是静止的还是不断运动着?板块内部和板块交界处稳定还是活跃?各板块间作何运动?③世界许多高大、绵长的山脉,主要集中分布在哪里?例如?火山、地震集中分布在哪里?例如?2、总结板块运动学说的观点。

地壳岩石圈分为六大板块;板块是运动的;板块交界的地方,地壳活跃,火山、地震比较多,板块内部稳定。

活动策略:本部分为基础知识,学生可以阅读六大板块示意图,通过自主学习来掌握。

教师结合学生的学习效果及时反馈纠正后总结提升。

目标评价:学生实例举证分析原因,通过生生、师生交流,检查、纠正,使绝大部分学生能够知道板块运动学说的基本观点。

活动二:利用板块运动学说理论解释地理现象活动目的:对应教学目标2活动程序:观察——讨论——展示—归纳①主要火山地震带:环太平洋火山地震带和地中海—喜马拉雅火山地震带;主要山系:科迪勒拉山系和阿尔卑斯—喜马拉雅山系。

②分析,利用板块运动学说理论解释形成原因。

(1)红海为什么在不断扩张?(2)地中海为什么在不断缩小?(3)喜马拉雅山的形成是怎样的过程?其高度会逐年缓慢升高还是降低?学生分组观察讨论交流,展示,教师答疑解惑。

人教版地理七年级上册2.2《板块运动》教学设计一. 教材分析《板块运动》是人教版地理七年级上册第二单元第二节的内容,主要讲述了地球表层不是整体一块,而是由板块拼合而成,以及板块的运动。

本节内容是学生对地球运动知识的进一步学习,对于学生形成完善的地表运动知识体系具有重要意义。

二. 学情分析学生在六年级时已经学习了地球的自转和公转,对地球运动有了初步的认识。

但他们对板块运动的概念和特点可能还比较陌生,需要通过图片、动画等直观教具,以及实践活动来帮助他们理解和掌握。

三. 教学目标1.知识与技能:了解板块运动的概念,掌握板块的运动方式,能识别板块运动的方向。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论,提高学生提取信息、处理信息的能力。

3.情感态度价值观:培养学生对地理学科的兴趣,激发学生探究地理现象的欲望。

四. 教学重难点1.重点:板块运动的概念,板块的运动方式,板块运动的方向。

2.难点:板块运动产生的地理现象及其原因。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、动画等直观教具,创设情境,激发学生学习兴趣。

2.问题驱动法:提出问题,引导学生主动探究,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.合作学习法:分组讨论,共同完成任务,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.准备相关图片、动画等直观教具。

2.设计问题,准备讨论话题。

3.准备板书设计。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示地球板块运动动画,引导学生关注地球板块的运动。

提问:“你们知道地球板块是如何运动的吗?”2.呈现(10分钟)呈现板块运动的概念、特点和方式。

引导学生观察图片,分析板块的运动方向。

提问:“板块运动有哪些方式?它们分别产生了哪些地理现象?”3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析板块运动产生的地理现象及其原因。

教师巡回指导,参与讨论。

提问:“板块运动为什么会产生地理现象?这些现象与板块运动有什么关系?”4.巩固(5分钟)学生回答问题,总结板块运动的知识点。

七年级上册地理三章知识点地理学是研究地球表面及其各种自然现象和人类活动的科学。

学习地理学对我们了解地球及其环境,生产活动和社会发展等方面都具有重要的作用。

本文将介绍七年级上册地理第三章的知识点。

一、板块运动1.地球上的板块运动是指地球表面由于板块的运动而形成了地球上的许多地理现象。

2.板块运动不仅造成了地球的地理构造变化,还引起了大规模的地质灾害,如地震、火山喷发、海啸等。

3.板块运动是指地球表面由于板块的相互碰撞、隆起、下沉、活动而产生的现象,是地球层内能量的释放和转移。

二、地震1.地震是指地球表层岩石发生震动或断裂所引起的现象,这种现象导致地域某一区域或整个地球上发生破坏。

2.地震测量的主要工具是地震仪,它能够测出地震的震级。

3.地震的危害很大,许多灾害都是由地震引起的,如山体滑坡、崩塌、山洪、泥石流等。

三、火山1.火山的形成是由于地球内部的高温高压力下,岩浆从地幔到地壳上涌造成地面的标高或地面上的裂缝形成,使岩浆在山体下部堆积形成火山,爆发岩浆、火山灰等物质,还会产生火山气体和火山地震。

2.火山爆发具有较强的破坏力,造成的后果和地震一样严重。

同时,火山爆发释放的巨大热量还会引起气候和环境的变化。

3.由于火山对社会造成的威胁比较大,因此在一些重要的火山周边,建立了相应的地质灾害监测中心,以便随时掌握火山的信息,为灾害应对提供依据。

四、地球环境的影响1.全球气候的变化是一个持续性的过程,它可以对生态环境产生重大的影响。

例如:全球气候的变化会引起各地温度、降水量等气象要素的变化,进而影响到动植物的分布和生长、森林覆盖和农作物生长等。

2.自然环境对人类社会和人类活动的约束开展交叉学科研究,可以发现人类活动所带来的环境问题,并提出有效的解决方法,这是地理学的重要研究领域。

3.地球环境的恶化已成为一个全球性的话题,1小时燃煤就可以排放的二氧化硫足以影响几十平方公里的土地,被人类污染的环境越来越难以容忍。

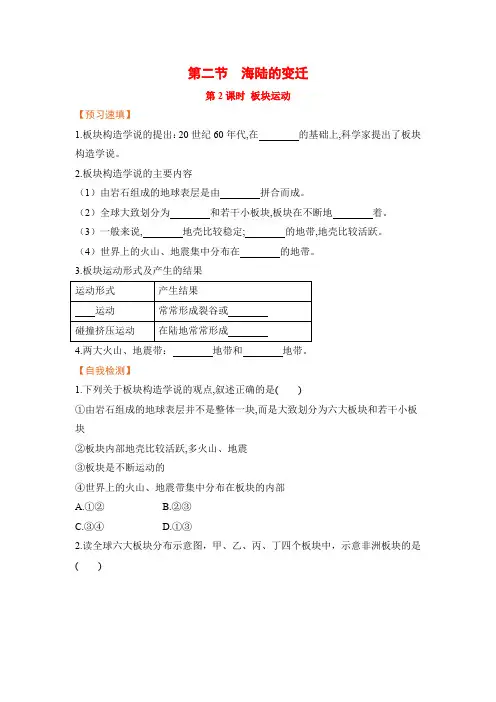

第二节海陆的变迁第2课时板块运动【预习速填】1.板块构造学说的提出:20世纪60年代,在的基础上,科学家提出了板块构造学说。

2.板块构造学说的主要内容(1)由岩石组成的地球表层是由拼合而成。

(2)全球大致划分为和若干小板块,板块在不断地着。

(3)一般来说, 地壳比较稳定; 的地带,地壳比较活跃。

(4)世界上的火山、地震集中分布在的地带。

3.板块运动形式及产生的结果4.两大火山、地震带:地带和地带。

【自我检测】1.下列关于板块构造学说的观点,叙述正确的是( )①由岩石组成的地球表层并不是整体一块,而是大致划分为六大板块和若干小板块②板块内部地壳比较活跃,多火山、地震③板块是不断运动的④世界上的火山、地震带集中分布在板块的内部A.①②B.②③C.③④D.①③2.读全球六大板块分布示意图,甲、乙、丙、丁四个板块中,示意非洲板块的是( )A.甲B.乙C.丙D.丁3.现代测量数据表明,位于欧洲和非洲之间的地中海面积在不断缩小。

有人预言,几千万年后,地中海将会消失。

地中海最终消失的原因可能是( )A.全球气候变暖,海水蒸发强烈B.板块张裂C.板块碰撞,发生挤压D.填海造陆4.科学家通过测量发现,北京与华盛顿以每年0.5厘米至1.2厘米的速度互相靠近。

有人推算出大约2亿年后,中美两国就会变成陆上邻国。

这种现象是( )A.地震和火山活动的结果B.海浪和风力作用的结果C.地球自转运动的结果D.板块相对运动的结果5.世界主要山系以及主要火山、地震带位于( )A.大陆内部地带B.板块内部地带C.板块交界地带D.大洲交界地带6.下列地理现象不是环太平洋火山、地震带上发生的是( )A.喜马拉雅山脉仍在不断升高B.美国旧金山大地震C.日本富士山是一座活火山D.科迪勒拉山系的形成易错易混答案【预习速填】1.大陆漂移说2.(1)板块(2)六大板块运动(3)板块内部板块与板块交界(4)板块交界3.张裂海洋山脉4.环太平洋地中海—喜马拉雅【自我检测】1.D2.B3.C4.D5.C解析:板块与板块的交界地带和大洲之间的交界地带不是同一个位置,板块内部与大陆内部亦不相同,板块交界地带地壳活跃,容易形成火山、地震。

《板块的运动》说课稿尊敬的各位评委老师:大家好!我是来自xxx学校的xx。

今天我说课的题目《板块的运动》。

我将根据新课标的理念,本节课我将以教什么?怎样教?为什么这样教?为总思路从教材分析,学情分析、教学目标,教学方法,教学过程、板书几个方面展开我的说课。

一、说教材《板块的运动》是人教版七年级上册第二章第二节《海陆的变迁》的第二课时“板块的运动”是“海陆变迁”的重要组成部分,它是承接第一节“大洲和大洋”,是对地球六大板块的进一步认识,使学生认识到板块处在不断的运动变化之中,形成各种地貌。

二、说学情分析学生刚刚学习了第一章“地球和地图”第二章“大洲和大洋”。

为本节课的学习提供了必备的基础知识,但初一学生根据他的年龄特点、心理特点和已有的知识水平,要顺利完成本节课的学习目标,仍然需要通过直观演示的方法来降低难度。

三、说学习目标:根据新课程新教材的特点以及学生的实际,我确定如下学习目标:(1)准确的在地图中指出全球六大板块的名称及分布。

(2)利用地图说明板块运动的两种方式和不同的运动方式所产生的结果。

(3)在地图上指出全球两大火山地震带。

四、说学习重难点根据学生的知识储备和教材的难易程度,确定了本节课的重点难点是:重点:世界主要火山地震带分布与板块运动的关系。

难点:能用板块相对运动来解释地表形态。

五、说教法和学法为了突出学习重点,突破学习难点,顺利达成学习目标,我将采用我校“五环教学法”进行教学,学生将以自主学习,小组合作探究,交流展示,演示等方法完成本节课学习。

在活动中逐步突破学习重难点,落实学习目标。

六、教学过程遵循第三师课改理念,结合我校开创的“学(自学)—展(展示)—议(议论)—导(引导)—练(训练)”的“五环教学法”,尊重学生的认知规律,本节课我将由浅入深的完成本堂课的学习任务。

第一个环节导入。

(用时3分钟)我利用“是真是假”导入新课,提出探究话题,却不做肯定和否定的回答,让学生用一节课的学习来探索。

第二节海陆的变迁(第二课时)《板块的运动》教学设计岐山县第二初级中学孟少妮【教材分析】《板块的运动》是人教版初中地理教科书七年级上册第二章《陆地和海洋》第二节《海陆的变迁》第二课时的内容,主要讲述板块构造学说,世界著名山系的形成原因,火山、地震的分布与板块运动的关系等内容。

板块构造学说是大陆漂移假说的延伸,为地表形态变化提供理论依据,将为区域地理有关内容的学习奠定基础,具有承上启下的作用;同时,通过本课时内容的学习,对学生进行防震抗灾、自救互救知识的培养,有利于学生的终身发展。

【课标解读】本部分内容的理论性较强,但要求比较简单,即“知道板块构造学说的基本观点,结合实例说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

”【学情分析】通过前面章节的学习,知道了地球表面海陆分布的大致情况,为本节课的学习提供了必备的知识;同时,通过对本节教材第一课时内容《沧海桑田大陆漂移假说》的学习,为本课时的学习做好铺垫和埋下伏笔;同时七年级的学生学习热情较高,参与意识较强,但抽象思维能力较弱,因此,在课堂教学中我设计了多个学生活动,化抽象为直观,以培养学生的学习积极性,促进学生对知识的掌握。

【设计理念】本节内容是在学生认识海陆分布的基础上,对地球知识的进一步深化,主要了解板块构造学说的内容,板块运动与地表地貌的关系,世界火山地震带的分布等,将为区域地理有关章节的地理成因学习奠定基础,具有承上启下的作用。

由于初一学生抽象思维能力差,知识面窄,而本课时内容较为抽象,理论性较强,由此本节课以问题为主线,通过学生动手拼图、合作探究、观察分析、小组讨论,辅助以多媒体课件进行教学,使学生对板块构造学说,火山与地震的相关知识形成一个完整的认识,同时,培养学生团结协作、探索精神和创新意识。

【教学目标】知识与技能1、知道板块构造学说的基本内容;2、说出世界著名山系的形成原因,火山、地震分布与板块运动的关系。

过程与方法1、通过读图、分析、归纳、总结,记住板块名称和位置,培养学生读图、析图能力;2、在板块运动示意图上,指图总结板块运动的形式及对地表形态的影响,火山、地震的分布规律。

初中地理《板块的运动》教案(学习版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制学校:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的学习资料,如面试指导、笔试指导、题库大全、教案大全、教育知识、备考知识、素质知识、法律知识、心理知识、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of learning materials, such as interview guidance, written test guidance, question bank encyclopedia, teaching plan encyclopedia, educational knowledge, test preparation knowledge, quality knowledge, legal knowledge, psychological knowledge, and other materials. If you want to know different data formats and writing methods, please pay attention!初中地理《板块的运动》教案一、教学目标1.知道板块构造学说的基本观点,说出世界著名山系及火山、地震分布与板块运动的关系。

板块运动【教学目标】1.知道板块构造学说的基本观点。

2.能用板块构造学说解释火山、地震等地质现象。

【教学重点】板块构造学说的基本观点。

【教学难点】运用板块构造学说解释火山、地震等地质现象。

情景导入生成问题复习导入,地球上海陆轮廓的形成以及七大洲、四大洋的分布是由大陆漂移引起的,大陆为什么会发生漂移呢?由此导入板块的运动。

自学互研生成能力学习活动认识板块运动【自主探究】了解板块构造学说的基本观点1.学生读课本P41页文字内容,读图2.21,完成以下任务:(1)说一说:①板块构造学说是怎样提出来的?②板块构造学说的基本理论有哪些?(2)看一看:①图2.22中,全球主要划分为哪几大板块?②板块之间的运动主要有哪几种方式?(3)想一想:板块内部、板块交界处的地壳活动是否一样?教师引导学生归纳如下:①20世纪60年代,在大陆漂移学说的基础上科学家提出了板块构造学说。

②板块构造学说认为由岩石组成的地球表层是由板块拼合而成。

③地球上大致分成六大板块和若干小板块。

六大板块分别是:亚欧板块、太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块、南极洲板块。

④板块在不断运动,板块之间或张裂或碰撞。

⑤板块内部地壳稳定,板块之间地壳活跃,多火山、地震。

2.学生读课本P42页图2.23,完成以下任务:(1)板块碰撞在陆地上常形成山脉,读出图中的两大山系。

阿尔卑斯山—喜马拉雅山系、科迪勒拉山系。

(2)板块交界处多火山、地震,在图中找出世界主要火山、地震带。

环太平洋地带和地中海——喜马拉雅地带。

【拓展探究】运用板块构造学说解释地质现象。

1.学生完成课本P43页,P44页活动。

(1)①红海位于板块的张裂地区,不断扩张。

②喜马拉雅山脉位于亚欧板块与印度洋板块的碰撞挤压地带,形成山脉。

③地中海位于板块的碰撞挤压地带,不断缩小。

(2)喜马拉雅山脉的形成过程:①印度洋板块与亚欧板块靠近,使古地中海不断缩小;②两大板块继续靠近,相互挤压的力量使地面不断隆起;③两大板块压在一起使古地中海消失;④印度洋板块挤入亚欧板块下方,板块碰撞形成了喜马拉雅山脉和青藏高原。