历史必修三第2课 “罢黜百家,独尊儒术”十年高考真题

- 格式:pdf

- 大小:418.44 KB

- 文档页数:10

课后训练基础巩固1.董仲舒新儒学的思想来源主要包括()①先秦儒学②阴阳家学说③道家思想④法家思想A.①②③B.②③④C.①③④D.①②③④2.董仲舒的新儒学思想相对于孔子的思想,主要变化有()①“君权神授”②“天人感应”③用儒家思想治理天下④提出“民贵君轻”A.①②B.②③C.③④D.②④3.下列人物中首先提出“天人合一”和“天人感应”的是()A.孔子B.老子C.董仲舒D.孟子4.汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的目的是()A.彻底抛弃法家思想B.加强君主专制中央集权C.向西域传播儒家思想D.使儒生成为官僚队伍主体5.我国古代的儒家经典成为官办学校的教科书始于()A.春秋B.西汉C.唐朝D.明朝6.“董仲舒……开启了儒学神学化,儒家宗教化,孔子教主化的进程。

”董仲舒思想中,最能体现这一观点的是()A.“罢黜百家,独尊儒术”B.“天人感应”“天人合一”C.“春秋大一统”D.“三纲五常”7.使儒学在民间开始处于独尊地位的措施是()A.兴办太学B.规定五经C.“罢黜百家,独尊儒术”D.各郡县设立学校8.汉武帝对中国古代教育发展作出了贡献,在他统治时期()①教育为儒家所垄断②兴办太学拓宽了人才选拔渠道③初步建立了地方教育系统④私学兴盛A.①②③④B.①②③C.①③④D.①②④能力提升9.假如你是汉武帝时期的一个书生,你所遇到的情况可能是()①你的教科书除了儒家经典外,还会有法家经典②你可以到郡县的学校就读③即使你不是贵族子弟也有机会读书④如果你考试合格的话,可以到政府任职A.①②③B.①②③④C.②③④D.①③④10.从战国时期“百家争鸣”到西汉时期“独尊儒术”的文化体制与思想局面的转变里,我们能够看到()①大一统局面的形成②古代学术思想自由发展的终结③中国传统文化主流思想的确立④中央集权的加强和自然经济的鼎盛A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④11.阅读下列图片,回答问题:(1)图2中所指“五经”是指哪五部著作?(2)综合分析三幅图片所反映出的汉代教育的历史信息,并分析其对儒学产生的影响。

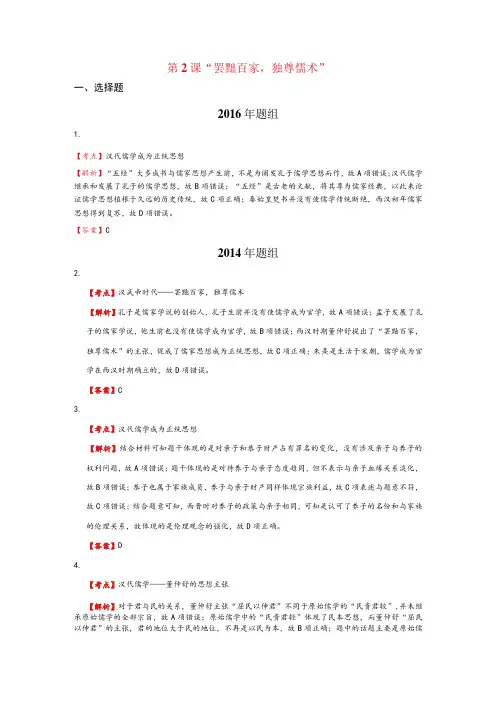

重庆市万州分水中学2013年高考历史真题分模块分课时整理第2课“罢黜百家独尊儒术”(含解析)新人教版必修3 (2013年高考·重庆卷)1.我国古代有一位学者,运用阴阳五行、“天人合一”的理论,为君主专制统治提供了“天命攸(所)归”的神学依据。

该学者应该是( ) A.韩非子 B.孟子

C.董仲舒 D.朱熹

(2013年高考(福建卷))14.《春秋繁露》曰:“大富则骄,大贫则忧……使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧,以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。

”在此,董仲舒提出的治国理念是

A.上下相安利国益民 B.强制去富以抑其骄

C.竭力济贫以抚其忧 D.劫富济贫以均贫富

【解析】本题考察学生的提取材料信息的能力。

材料中说的是贫富程度与治国难易的关系,但材料中没有强调怎么达到贫富有度,B、C、D三项都是在强调怎么达到这个度,扩大了材料的信息。

所以只有A符合题意。

【答案】A。

罢黜百家独尊儒术练习题及答案解析集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]第2课“罢黜百家独尊儒术”【课堂达标】1.西汉初年,统治者推行休养生息政策,关注民生,恢复生产。

这一施政的理念主要来源于( )A.儒家思想B.法家思想C.道家思想D.墨家思想解析:选C。

本题考查对教材知识的把握,西汉初年统治者推行的休养生息政策是道家“无为而治”思想的运用。

2.《汉书·食货志》载:“尧、禹有九年之水,汤有七年之旱。

”旱灾发生后,商王汤即命在郊外设祭坛,每日安排人行“郊祭”,祈求上天降雨。

这体现了( )A.三纲五常的思想B.君权神授的思想C.无为而治的思想D.天人感应的思想解析:选D。

本题为材料选择题,“郊祭”祈求上天降雨,主要体现了天人感应的思想。

3.清朝学者赵翼说:“西汉开国,功臣多出于亡命无赖;至东汉中兴,则诸将皆有儒者气象。

”出现“儒者气象”是因为( )A.孔子有教无类B.孔子创立儒家学派C.儒学成为正统思想D.“五经”的流传解析:选C。

本题考查学生的分析能力。

汉武帝时期,“罢黜百家,独尊儒术”,使儒学成为中国主流思想,所以东汉时,诸将皆有儒者气象。

4.有人认为董仲舒的“天人感应”学说继承了儒家的“仁政”思想。

这一观点主要是看到了董仲舒( )A.主张“民为贵,社稷次之,君为轻”B.提出“君者舟也,庶人者水也。

水则载舟,水则覆舟”C.认为天子受命于天,地位不可动摇D.认为人君要爱护百姓,如果残暴,天将降灾祸于他解析:选D。

本题只有C、D两项符合董仲舒的思想,其中D项董仲舒“天人感应”思想继承了儒家“仁政”思想。

5.阅读下列图文材料:公元前134年五月的一天,汉武帝亲自召见董仲舒。

他对董仲舒的征问一共有三次,董仲舒连上对策三篇对汉武帝的问题一一作了解答,这就是着名的“天人三策”。

汉武帝听了“天人三策”,大为兴奋,于是从其所议,罢黜百家,独尊儒术。

董仲舒的“天人合一”理论改变了汉朝统治的指导思想,从此儒家思想开始成为封建社会的统治思想和中国传统文化的主流思想。

第2课“罢黜百家,独尊儒术”一、选择题2019年题组1.(2019·全国卷Ⅱ·25)西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。

促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是A.王国势力强大B.百家争鸣局面的延续C.现实统治需要D.兼收并蓄的文化政策【考点】西汉初期学术思想的发展【解析】先秦时期道家的政治主张是“无为”,自然不可能被统治者接受。

但长期战争,生产力遭到严重破坏,老百姓需要休养生息,所以汉初采取以道家为主,吸收墨、阴阳等各家合理成分的统治思想。

汉武帝时期出现的两大社会问题(王国问题和匈奴问题),对最高统治者的权威形成严重威胁。

强调“贵贱有序、严格等级”的儒家自然就派上了用场,于是儒家吸收法家、阴阳家等思想,便形成了新儒学。

由此得出结论,学术思想呈现相互吸收的特征是现实统治的需要。

故答案为C。

王国势力强大是汉武帝改变统治思想的一个因素,并不是学术思想呈现出材料中所述特征的主要因素,排除A项。

百家争鸣局面在秦始皇“焚书坑儒”时就基本结束了,故B项排除。

兼收并蓄的文化政策主要出现在唐朝,排除D项。

【答案】C2.(2019·全国卷Ⅲ·25)在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。

引起这一变化的主要因素是A.经济发展水平B.绘画技术进步C.政治权力干预D.儒家思想影响【考点】儒学思想的影响【解析】佛教是从西域传入中原地区的,在其传播过程中,与中原地区的思想文化逐渐融合,表现在佛像的面部和服饰方面,即时代较晚的造像大都表情庄严,服饰逐渐整齐,故D正确。

【答案】D3.(2019·北京文综·13)《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。

第2课“罢黜百家,独尊儒术”一、选择题2016年题组1.【考点】汉代儒学成为正统思想【解析】“五经”大多成书与儒家思想产生前,不是为阐发孔子儒学思想而作,故A项错误;汉代儒学继承和发展了孔子的儒学思想,故B项错误;“五经”是古老的文献,将其尊为儒家经典,以此来论证儒学思想植根于久远的历史传统,故C项正确;秦始皇焚书并没有使儒学传统断绝,西汉初年儒家思想得到复苏,故D项错误。

【答案】C2014年题组2.【考点】汉武帝时代——罢黜百家,独尊儒术【解析】孔子是儒家学说的创始人,孔子生前并没有使儒学成为官学,故A项错误;孟子发展了孔子的儒家学说,他生前也没有使儒学成为官学,故B项错误;西汉时期董仲舒提出了“罢黜百家,独尊儒术”的主张,促成了儒家思想成为正统思想,故C项正确;朱熹是生活于宋朝,儒学成为官学在西汉时期确立的,故D项错误。

【答案】C3.【考点】汉代儒学成为正统思想【解析】结合材料可知题干体现的是对亲子和恭子财产占有罪名的变化,没有涉及亲子与养子的权利问题,故A项错误;题干体现的是对待养子与亲子态度趋同,但不表示与亲子血缘关系淡化,故B项错误;恭子也属于家族成员,养子与亲子财产同样体现宗族利益,故C项表述与题意不符,故C项错误;结合题意可知,西晋时对养子的政策与亲子相同,可知是认可了养子的名份和与家族的伦理关系,故体现的是伦理观念的强化,故D项正确。

【答案】D4.【考点】汉代儒学——董仲舒的思想主张【解析】对于君与民的关系,董仲舒主张“屈民以伸君”不同于原始儒学的“民贵君较”,并未继承原始儒学的全部宗旨,故A项错误;原始儒学中的“民贵君轻”体现了民本思想,而董仲舒“屈民以伸君”的主张,君的地位大于民的地位,不再是以民为本,故B项正确;题中的话题主要是原始儒学和董仲舒思想关于对天、君、民关系的认识,并没有涉及到仁爱思想,故C项错误;董仲舒的思想是对儒家思想的继承与发展,对于德治并没有摒弃,关于德治的主张题中也没有反映,故D项错误。

第2课罢黜百家,独尊儒术一、选择题1.汉武帝时期,面临着不利于国家统一的问题是①南北方边境不宁②国力强盛③土地兼并导致阶级矛盾激化④诸侯王国势力仍然威胁中央集权A ①②③B ②③④C ①③④D ①②③④2.汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”(引自《汉书·董仲舒传》)董的对策A.指出了汉武帝弱点B.违背了汉武帝初衷C.触犯了汉武帝忌讳 D.迎合了汉武帝意愿3.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上无以持一统,法制数变,下不知所守,臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”材料表达不出的历史信息是A.罢黜百家,独尊儒术B.当时阶级矛盾比较尖锐C.要实行大一统D.汉初各家学派仍很活跃4.董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统。

”为此,他向汉武帝提出A.天人感应学说B.君权神授学说C.独尊儒术建议D.崇尚法治主张5.战国、秦汉时期,吸收了其他学派的思想对儒家加以改造的思想家有①孟子②荀子③董仲舒④朱熹A ②③④B ①②③C ②③D ②④6.下列哪部著作是董仲舒的作品A B C D7.董仲舒的思想和孔、孟的思想的关系是A 完全更新B 因循守旧C 继承和发展D 外在形式的变化8.儒家思想在与其他思想的不断碰撞中A、不断修改自身的学说B、吸收其他思想补充,发展自己C、保持传统思想不变D、压制其他思想发民展9.新儒学体系的“新”,指的是新儒学吸收融合了诸子百家的一些思想,它包括A、道家、法家B、道家、阴阳五行家C、法家、阴阳五行家D、墨家、阴阳五行家10.汉代儒学对先秦儒学的发展主要表现在①限制君主的暴政②大一统思想③天人感应学说④罢黜百家,独尊儒术A ①②B ②③C ③④D ①④11.下列不是董中舒的新儒思想的观点的是A、“春秋大一统”B、“天人合一”C、“天人感应”D、“四心”12.董仲舒的“天人感应”学说继承了儒家的“仁政”思想,这主要表现在A.主张“民为贵,社稷次之,君为轻”21.董仲舒提出的下列哪些主张或者思想被后人归纳为“三纲五常”①君为臣纲②父为子纲③孝为“天经”、“地义”④仁、义、礼、智、信⑤夫为妻纲A.①②④⑤B.①②③④C.②③④⑤D.①②③④⑤22.董仲舒改造后的新儒学以“天人感应”、“君权神受”为核心,其进步作用在于A.使儒家思想得以发展完善B.为中央集权政治的巩固提供了理论依据C.使儒家思想成为封建正统思想D.解决了西汉王国问题对中央的威胁23.董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”的根本目的是A.实现思想上的统一 B.更有利于休养生息政策的实行C.使儒家思想成为正统思想 D.巩固和加强中央集权24.汉武帝“独尊儒术”,主要是利用儒家的A.“己所不欲,勿施于人”的主张 B.“民为贵,君为轻”的思想C.“性善论” D.“大一统”的思想25.汉朝时期儒家思想成为中国封建社会的统治思想,从根本上讲是由于A、儒生董仲舒的建议和汉武帝的决策B、儒家思想代表了广大人民的根本利益C、儒家思想顺应了封建专制统治的需要D、儒家思想成为封建教育的主要内容26.儒家思想由春秋战国时期的一个学派而在西汉中期以后成为封建社会的正统思想,根本原因是A 它主张“民贵君轻”和“仁政”B 它得到人民拥护C 它吸收了其他各家思想D 它符合了汉武帝的“大一统统治”的政治需要27.汉武帝之所以接受“独尊儒术”的建议是因为①儒家理论有助于维护政治统一②儒家思想有利于缓和阶级矛盾③儒家理论使皇权得以神化A、①②B、②③C、①D、①②③28.汉武帝推行“独尊儒术”的思想从根本上来说是为了A.巩固汉朝统治 B、遏制了其它思想的发展C、缓和了阶级矛盾D、统一的需要29.“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”思想之间的关系应该是A.用政治上的统一来保证思想上的统一B.用阴阳五行的思想来巩固统一C.用思想上的统一来巩固政治上的统一D.使儒家思想逐步成为封建社会正统思想30.从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡A.②④B.①②④C.①③D.①②③31.思想界由“百家争鸣”到“独尊儒术”,从根本上反映了A.封建国家由分裂走向统一的趋势B.重农抑商政策限制了商品经济的发展C.专制主义中央集权制度的逐步加强D.封建制的确立阻碍了思想文化的进步32.从“焚书坑儒”到“独尊儒术”的变化,反映了秦汉时期A 封建制度日趋完善B 儒法两派之争已有分晓C 封建统治思想日渐成熟D 仁政最终取代法治33.下图反映西汉时期的儒学发展情况的一组文物,我们可以从中得到哪些信息?①儒学在汉代已经成为中国文化唯一的思想②汉代重视儒家经典的整理和研究③各级教育系统十分健全,主要是传授儒家思想④儒学的思想价值实现了为政治服务的功能,促进了儒学成为主流思想A.①②③④ B.②③④ C.①③④ D.①②④34.汉武帝实行“罢黜百家、独尊儒术”产生的影响包括①封建政治开始与儒家思想密切结合②从思想上巩固了西汉的统治③开始改变了战国以来百家争鸣的局面④儒家思想逐渐渗透到社会生活各个方面A ①②③B ①②④C ①③④D ①②③④35.汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”建议,在历史上产生的影响中不包括A、封建政治开始与儒学密切结合B、从思想上巩固了西汉王朝的统一C、儒家思想逐渐渗透到社会生活各方面D、促进了民族思想的自由发展36.儒家经典在汉武帝时成为国家规定的教科书,其中被称为《五经》的是①《易》②《大学》③《诗》④《礼》⑤《书》⑥《春秋繁露》⑦《春秋》A.①②③④⑤B.①②④⑤⑦C.①③④⑤⑥D.①③④⑤⑦二、非选择题37.阅读下列材料:材料一:丞相李斯曰:“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。

单选题:第2课“罢黜百家,独尊儒术”基础巩固1.从“无为”到“有为”思想的变化,主要是因为()A.汉朝经济实力的恢复和增强B.人民生活安定社会繁荣C.加强中央集权的时代需要D.统治者不喜欢道家的思想2.董仲舒“一生最大的努力,是将先秦的各种不同学派糅合成一个相当庞大的学术系统,所有的先秦学术在他手上成为一个综合体”。

材料中的“不同学派”包括()①儒家②法家③道家④兵家⑤阴阳五行家A.①②③④B.②③④⑤C.①③④⑤D.①②③⑤3.“臣愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士;数考问以尽其材,则英俊宜可得矣。

”这里的“臣”“陛下”分别指()A.李斯秦始皇B.萧何汉高祖C.董仲舒汉武帝D.魏征唐太宗4.董仲舒言道:“天道之大者在阴阳。

阳为德,阴为刑;刑主杀而德主生。

是故阳常居大夏,而以生育养长为事;阴常居大冬,而积于空虚不用之处。

以此见天之任德不任刑也。

”由此可见,董仲舒()A.主张以德治国少刑罚B.宣扬阴阳家的学说C.全盘否定了法家思想D.摆脱先秦儒学影响5.汉武帝问策贤良文学,董仲舒对曰:“臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。

”董仲舒的对策()A.指出了汉武帝的弱点B.违背了汉武帝的初衷C.触犯了汉武帝的忌讳D.迎合了汉武帝的意愿[来源:学,科,网]6.汉兴之初,刘邦崇尚黄老之学,推行“无为而治”的治国方略,而70余年后汉武帝强行罢黜“黄老刑名百家之言”。

这种文化政策变化的路径实际上反映了()A.意识形态领域斗争此消彼长的残酷性B.从立国安邦到皇权专制的现实变化与需要C.道学理论的缺陷和新儒学的博大精深D.统治集团内部权力争夺与利益分配的冲突7.西汉时期的董仲舒曾说:“是故王者上谨于承天意,以顺命也;下务明教化民,以成性也;正法度之宜,别上下之序,以防欲也;修此三者,而大本举矣。

”下面对这段话理解错误的是()①主张君权神授,民众应绝对顺从②感叹人性本恶③主张“罢黜百家,独尊儒术”④主张王者承天命而教化人民A.①②③B.①②④C.①②D.③④能力提升8.李英华、武玉鹏在《董学特性新论》中指出:“正如周桂钿先生所说,为统治者服务未必就是罪过,这主要取决于统治者的性质。

高中历史人教版必修3第2课“罢黜百家独尊儒术”高考真题第一篇:高中历史人教版必修3第2课“罢黜百家独尊儒术”高考真题园地原创严禁转载第2课“罢黜百家,独尊儒术”一、选择题:2011年题组(无)2010年题组1.(2010〃北京文综13)有人认为,中国古代君主专制理论由先秦法家奠定,经汉朝儒生发展而成。

这两个阶段的代表人物分别是()A.荀子、董仲舒B.荀子、孟子C.商鞅、孟子D.韩非子、董仲舒1.D 此题考查的是对中国主流思想的理解。

根据材料提供的信息和所学知识,先秦法家理论家是韩非子,而汉朝时使儒家成为统治思想的新儒学代表是董仲舒,所以此题正确选项是D。

2.(2010〃天津文综2)《史记》载:汉武帝时,“公孙弘以《春秋》白衣为天子三公,封以平津侯。

天下之学士靡然乡风矣”。

该材料主要表明()A.汉武帝广泛吸纳人才 B.平民将相大量涌现C.儒学在民间开始兴起 D.儒学地位显著提高2.D 此题可将问题表征为“‘天下之学士靡然乡风矣‘的原因是()”。

“天下学士”跟的是什么“风”?对于没有文言文障/ 3 碍的同园地原创严禁转载学而言,答案不难从材料的前后文得出:效仿公孙弘研习儒学经典。

为什么效仿?公孙弘的成功,对于具有政治敏感“天下学士”而言,不难把握“儒学地位正在提高”这一新的政治动向。

2009年题组1.(2009〃海南历史3)董仲舒融合先秦以来各家思想形成新儒学,其思想基础源于对一部儒家经典的新阐释,该经典是()A.《春秋》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《易经》1.A 董仲舒的主要主张是“春秋大一统”和“罢黜百家,独尊儒术”,主要著作是《春秋繁露》等,可见他的思想基础是源自《春秋》。

2.(2009〃安徽文综13)儒家思想经过不断发展,逐渐成为中国传统文化的主流。

以下言论最能体现其适应加强中央集权需要的是()A.“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。

” B.“以德兼人者王,以力兼人者弱,以富兼人者贫。

(时间:25分钟分值:30分)A组(基础题)1.西汉初,“自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车,齐民无藏盖”。

在此背景下,西汉政府立国的指导思想是 ( )。

A.墨家思想 B.法家思想C.道家思想 D.儒家思想解析西汉初年,由于经济遭到严重破坏,统治者为了恢复经济和安定人心,吸取了道家“无为而治”的思想,采取了与民休息的政策。

答案 C2.董仲舒的新儒学思想主张中,体现儒家的“仁政”思想的是 ( )。

A.“罢黜百家,独尊儒术”B.“天人合一”和“天人感应”C.“三纲五常”D.轻徭薄赋,减轻人民负担解析汉初由于经济衰退,为适应休养生息政策的需要,采用黄老思想治理国家。

而材料就体现了黄老思想的“无为而治”的治国理念:简化事情,不用权谋。

答案 D3.西汉中期,统治者对救灾的重视程度前所未有。

导致这一现象的思想因素是 ( )。

A.墨子“兼爱”思想B.孟子“性善论”C.老子“无为”思想D.董仲舒“天人感应”学说解析根据董仲舒的“天人感应”理论,如果统治者“失德”,老天爷就会降灾害以示惩诫,这导致西汉统治者对救灾的重视程度前所未有,故选D项。

答案 D4.“仁政”是儒家思想的重要内容,董仲舒提倡的“天人感应”继承了这一思想的表现是( )。

A.“诸不在六艺之科,孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”B.“天子受命于天,天下受命于天子”C.“臣事君,子事父,妻事夫……此天下之常道也”D.“与天同者,大治;与天异者,大乱”解析A项体现了董仲舒“罢黜百家”思想,B项体现了董仲舒“君权神授”思想,C 项体现了董仲舒“三纲”思想,D项体现了董仲舒提倡的“天人感应”思想。

答案 D5.西汉时期,儒学逐渐发展为封建正统思想的主要原因是 ( )。

A.儒学汲取了佛、道的有益内容B.适应专制主义中央集权的需要C.“四书”“五经”被定为教科书D.影响远及东亚、东南亚和欧洲解析本题考查了对西汉儒学发展为封建正统思想的原因的理解,A、C选项不符史实,D是影响。

第2课“罢黜百家,独尊儒术”基础达标1. 汉武帝采纳董仲舒建议,“罢黜百家,独尊儒术”。

这里的“儒术”是指( )A.吸收了佛教、道教等思想的儒学B.正统的孔孟学说C.糅合了道家、阴阳家等学说的儒学D.儒家学说与权术解析:本题考查基础的再认再现,熟知课本知识即可明确C项正确。

答案:C2.董仲舒融合先秦以来各家思想形成新儒学,其思想基础源于对一部儒家经典的新阐释,该经典是( )A.《春秋》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《易经》解析:本题考查知识再认再现能力。

董仲舒的思想集中体现在《春秋繁露》,可见他的思想基础是源自《春秋》。

答案:A3. “今后学者有所统一,为群儒首。

”为此董仲舒提出的思想主张是( )A.“罢黜百家,独尊儒术” B.“君权神授”C.“仁政”思想 D.“三纲五常”思想解析:关键词为“统一”,体现董仲舒的“大一统”思想,只有A项吻合。

B、D两项是董仲舒思想,但与“大一统”无关;C项则是孟子的主张。

答案:A4. 汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”的根本目的是( )A.推行法家思想 B.加强中央集权C.实行“无为而治” D.提倡“百家争鸣”解析:本题考查基础知识的理解,结合当时的社会背景可知B 项正确。

答案:B5.下图所示《成都西汉文翁石室授经讲学图》,其“讲学”内容应是( )A.儒家“五经” B.《道德经》C.《四书章句集注》 D.《墨经》解析:根据材料“汉画像石”可联系到西汉武帝时,实行“独尊儒术,罢黜百家”,儒学经典“五经”成为官方教科书。

答案:A6.(2014·广东四校期末联考)历史学家吕思勉在《中国制度史》中指出:“两汉之世,(皇帝)遇日食灾变,则下诏责躬求言。

”下列思想内容与这一现象的出现有关的是( )A.三纲五常 B.天人感应C.君权神授 D.春秋大一统解析:本题考查理解能力。

从题干材料信息可知:人君无道,天就会降下灾异加以谴责和威慑,这体现了天人感应思想,故选B项。

第2课“罢黜百家、独尊儒术”第Ⅰ卷一、选择题。

本卷共12小题。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.(原创)汉初政策上用黄老思想,与民休息,但在政治法律制度上,“汉承秦制”,“其遗毒余烈,至今未灭”,民间陋俗犹存,卑劣嚣顽,好勇斗狠,欺上惘下,“法出而奸生,令下而诈起”。

这表明A.时代需要统治思想变革B.儒学的发展已趋于停滞C.汉初社会经济日益凋敝D.法家思想居于统治地位【答案】A【解析】材料表明汉初奉行黄老思想,但无法解决民间陋俗犹存的问题。

这说明时代需要汉朝统治者变革统治思想,变“无为”为“有为”,故选A项。

材料没有涉及儒学,经济状况,不选BC两项。

“法家思想居于统治地位”与史实不符,不选D项。

【考点】中国传统文化主流思想的演变••汉代儒学成为正统思想••汉初社会状况【题型】选择题【难度】一般2.(改编)董仲舒说:“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统”。

这一言论的意义在于A.论证天人感应学说 B.论证君权神授学说C.阐明思想统一的必要性 D.阐明加强刑罚的重要性【来源】2015-2016学年江苏淮阴中学高一下期末历史试卷【答案】C【解析】根据材料“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统”并结合所学知识可知,材料反映了董仲舒罢黜百家、独尊儒术的主张,故选C项。

材料未涉及天人感应学说、君权神授学说,不选AB两项。

加强刑罚,崇尚法治,属于法家思想,不选D项。

【考点】中国传统文化主流思想的演变••汉代儒学成为正统思想••董仲舒的独尊儒术建议【题型】选择题【难度】较易3.(名校)秦皇、汉武等古代帝王都曾到泰山举行过封禅大典。

《五经通义》云:“易姓而王,致太平,必封泰山,禅梁父,天命以为王,使理群生,告太平于天,报群神之功。

”这表明,帝王泰山封禅的主要用意在于A.炫耀文治武功 B.祭祀天地神祇C.神化君主统治 D.报答天地之恩【来源】2015-2016学年湖南株洲二中高二上第四次月考历史卷【答案】C【解析】本题考查学生透过现象分析本质的能力。

高中历史必修3第2课〔“罢黜百家,独尊儒术〞〕练习题资料董仲舒新儒学思想的根本内容及其影响汉武帝时期,北方和南方边境不宁、王国势力威胁中央、土地兼并、阶级矛盾激化,这些要求加强中央集权。

公元前140年,董仲舒应汉武帝“举贤良对策〞,连续三次作答,提出了“罢黜百家、独尊儒术〞等主张,得到汉武帝赏识。

董仲舒把X、阴阳五行家的一些思想糅合到儒家思想中,加以改造形成具有时代特色的新儒学体系。

主要内容包含:〔1〕针对中央集权需要,提出“春秋大一统〞和“罢黜百家,独尊儒术〞主张。

〔2〕针对加强君权的需要,提出“君权神授〞的政治思想和相应的儒家道德观点。

〔3〕针对土地兼并现实,进一步发挥儒家的仁政思想,主张限田、薄敛、省役。

这减轻了国家对农民的剥削和压迫,节约了民力,保证了农时,使土地和劳动力有了比拟稳定的结合,缓和了阶级矛盾,促进了社会生产的开展,稳固了大一统的封建国家,在当时有进步意义。

〔4〕针对为人处世标准,提出“三纲五常〞,提倡孝道。

董仲舒对先秦儒家伦理思想进行了理论概括和神学改造,形成了一套以“三纲〞“五常〞为核心,以天人感应和阴阳五行说为理论根底的系统化、理论化的伦理思想体系。

董仲舒的思想主张适应了汉武帝时期国家统一、加强中央集权和推行“有为〞X的时代需要,因而有利于稳固君权,维护总揽秩序,有利于节约民力,缓和阶级矛盾,促进社会生产的开展,总之有利于扭转汉武帝时代内外松弛的局势。

从思想史来看,董仲舒通过对〔春秋〕的解释,将先秦的儒学思想与X、阴阳五行家的一些思想糅合起来,改造形成了新的儒学体系,并且因为汉武帝的赏识和罢黜百家、表彰六经的文化X的实施,而获得总揽地位。

特点:新儒学以儒学为根底,阴阳五行为框架,兼采诸子百家,具有神学色彩,其哲学思想的主流是唯心主义的。

董仲舒的思想主张,使儒家思想成为我国的传统文化的正统思想,总揽中国达两千年之久,对中华民族共同心理的形成和中国历史的开展产生了重大影响,但同时也有封建迷信落后的一面,应当科学的区别对待。

一、选择题1.景帝时,司马相如的赋没有引起天子注意。

武帝时,“相如既奏大人之颂,天子大悦,飘飘有凌云之气,似游天地之间”,“言语侍从之臣……朝夕论思,日月献纳”。

成帝时,奏御者千有余篇。

由此,对赋的理解不正确的是()A.契合时代的文化需求B.为统治者“润色鸿业”C.宣扬道家的无为思想D.为阅读者“铺陈气势”2.从汉武帝时代开始,儒学成文五经博士研究与教授的经学。

在长安的太学里,五经博士对学生的教育,把“通经”(精通五经及其标准注释)作为进入官场的途径。

对这一现象理解正确的是()①汉代儒学以经学为特征②关注社会现实为治学的基本思想③儒家学术体系日臻完善④儒学成为政治色彩浓厚的正统学问A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④3.“柔仁好儒”的太子认为汉宣帝(汉武帝曾孙)“持刑太过,宜用儒生”,却遭到训斥,“汉家自有制度”,“奈何纯任德教”。

这主要反映了()A.汉宣帝放弃以儒学作为正统思想B.儒学教育更加官方化和制度化C.汉家制度往往用儒学包装法治思想D.汉宣帝时儒生地位一落千丈4.西汉时期董仲舒对儒学的改造主要体现()①鼓吹“天人感应”②主张“制天命而用之”③宣扬“君权神授”④强调“大一统”A.①②B.③④C.①③④D.②③④5.战国时期有人认为:“严家无悍虏,而慈母有败子。

”由此,他主张治国应该( )A.民贵君轻B.无为而治C.兼爱非攻D.严刑峻法6.唐代初年的统治者在文化上颁布五经定本和新的五礼来垄断儒家经典话语的解释权,推定“三教”次序以提升政治权力在思想界的权威。

该历史现象主要表明()A.三教合流趋势开始出现B.政治需求影响文化政策C.儒学主流地位空前强化D.儒学危机推动儒学复兴7.“大一统的封建帝国需要这样一种宗教:用统一的神权来神化君权,用祖先崇拜来巩固宗法等级制度,用‘天定’的禁欲主义清规戒律来束缚民众,用教主崇拜来管制思想……经历两次改造,儒家变为儒教,孔子抬高为被崇拜的偶像。

”使“儒家变为儒教”的两次改造指的是()①孟子主张施行“仁政”②荀子提倡“仁义”和“王道”③董仲舒提出“天人感应”“三纲五常”④朱熹提出“存天理,灭人欲”A.①②B.③④C.①③④D.①②④8.下列哪些举措有助于儒家思想成为中国传统文化的主流思想?①定《五经》,置《五经》博士②国家创办太学,郡国设立学校③佛教传播和道教兴起④科举制的实施⑤“罢黜百家,独尊儒术”⑥理学的创立A.①②⑤B.①②③④⑤⑥C.①②④⑤⑥D.①②③④⑤9.吴国盛在《科学的历程》中指出:古代中国人所创造的科学技术具有其独特的风格和独到的体系,构成统一独特的科技体系的有农、医、天、算四大学科,以及陶瓷、丝织和建筑三大技术。

第2课“罢黜百家,独尊儒术”1.(2019·北京高考·13)《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。

导致这一变化的主要原因是() A.诸子“百家争鸣”B.始皇帝焚书坑儒C.汉武帝独尊儒术D.司马迁撰《史记》2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·25)西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。

促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是()A.王国势力强大B.百家争鸣局面的延续C.现实统治需要D.兼收并蓄的文化政策3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·25)在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。

引起这一变化的主要因素是()A.经济发展水平B.绘画技术进步C.政治权力干预D.儒家思想影响4.(2017.11·浙江高考·5)汉武帝时期,设立中央官学,培养《五经》博士,“自此以来,公聊大夫士吏彬彬多文学之士矣”。

中央官学的建立()A.推动了儒家思想正统地位的确立B.结束了大富豪子嗣垄断官位的局面C.有利于学生思想创新和个性发展D.促进了百家争鸣局面的进一步发展5.(2016·新课标全国Ⅰ卷高考·24)孔子是儒家学派创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中。

对此合理的解释是() A.“五经”为阐发孔子儒学思想而作B.汉代儒学背离了孔子的儒学思想C.儒学思想植根于久远的历史传统D.儒学传统由于秦始皇焚书而断绝6.(2014·上海高考·5)儒学成为官学是由哪位思想家的主张直接促成的() A.孔子B.孟子 C.董仲舒D.朱熹7.(2014·全国新课标卷Ⅱ高考·25)秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。

2021年高考历史真题汇编第2课“罢黜百家,独尊儒术”新人教版必修31.(xx·新课标全国Ⅰ卷文综·40)(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一在历史中,儒学一直在发展与创新。

唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。

他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。

尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子。

孔子传之孟轲。

轲之死,不得其传焉。

”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。

当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝萱等《韩愈评传》(1)结合材料一及所学知识,指出汉代儒学与孔孟儒学的不同之处,并概括宋代理学在哪些方面对儒学有所发展。

(10分)【考点】(1)春秋战国时期的百家争鸣——孔孟儒学思想;汉代儒学成为正统思想;宋明理学【解析】(1)第一小问不同点,分别归纳孔孟的儒学思想和汉代董仲舒的儒学思想,孔孟思想要求统治者施行仁政,以民为本,以道德教化民众;汉代董仲舒强调天人感应、君权神授、三纲五常,为专制主义中央集权提供理论依据。

第二小问发展,宋明理学“认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝”,更加重视《论语》《孟子》;宋明理学吸收佛道思想,更加重视思辨,强调个人的修养与完善。

【答案】(1)不同:孔孟思想是仁政、民本、教化,而汉儒强调天人感应、君权神授、三纲五常。

(5分)发展:更加重视《论语》《孟子》,重视思辨,强调个人的修养与完善。

(5分)20891 519B 军26865 68F1 棱 24910 614E 慎224017 5DD1 巑39644 9ADC 髜24186 5E7A 幺{t(29013 7155 煕23208 5AA8 媨I。

第2课“罢黜百家,独尊儒术”1.(2019·北京高考·13)《诗》《书》等原是孔子编订的私学教材,至汉代,位列官方史书《汉书》的《艺文志》第一大部类“六艺略”。

导致这一变化的主要原因是() A.诸子“百家争鸣”B.始皇帝焚书坑儒C.汉武帝独尊儒术D.司马迁撰《史记》2.(2019·新课标全国Ⅱ卷高考·25)西汉初期,道家学说兼采阴阳、儒、墨、名、法各家学说的精髓;后来董仲舒的儒家学说也吸收阴阳五行、法、道等各种思想。

促成当时学术思想上呈现这种特征的主要因素是()A.王国势力强大B.百家争鸣局面的延续C.现实统治需要D.兼收并蓄的文化政策3.(2019·新课标全国Ⅲ卷高考·25)在今新疆和甘肃地区保存的佛教早期造像很多衣衫单薄,甚至裸身,面部表情生动;时代较晚的洛阳龙门石窟中,造像大都表情庄严,服饰亦趋整齐。

引起这一变化的主要因素是()A.经济发展水平B.绘画技术进步C.政治权力干预D.儒家思想影响4.(2017.11·浙江高考·5)汉武帝时期,设立中央官学,培养《五经》博士,“自此以来,公聊大夫士吏彬彬多文学之士矣”。

中央官学的建立()A.推动了儒家思想正统地位的确立B.结束了大富豪子嗣垄断官位的局面C.有利于学生思想创新和个性发展D.促进了百家争鸣局面的进一步发展5.(2016·新课标全国Ⅰ卷高考·24)孔子是儒家学派创始人,汉代崇尚儒学,尊《尚书》等五部书为经典,记录孔子言论的《论语》却不在“五经”之中。

对此合理的解释是() A.“五经”为阐发孔子儒学思想而作B.汉代儒学背离了孔子的儒学思想C.儒学思想植根于久远的历史传统D.儒学传统由于秦始皇焚书而断绝6.(2014·上海高考·5)儒学成为官学是由哪位思想家的主张直接促成的() A.孔子B.孟子C.董仲舒D.朱熹7.(2014·全国新课标卷Ⅱ高考·25)秦朝法律规定,私拿养子财物以偷盗罪论处,私拿亲子财物无罪;西晋时规定,私拿养子财物同样无罪。

这一变化表明,西晋时() A.养子亲子权利相同B.血缘亲情逐渐淡化C.宗族利益受到保护D.儒家伦理得到强化8.(2014·江苏高考·1)在对天、君、民关系的认识上,原始儒学以孟子为例,主张民贵君轻,董仲舒主张“屈民以伸君,屈君以伸天”。

材料表明,董仲舒() A.继承了原始儒学的全部宗旨B.背离了原始儒学的民本思想C.背离了原始儒学的仁爱思想D.摒弃了原始儒学的德治主张9.(2014·海南高考·2)“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里者也”。

东汉时的这一说法反映出当时()A.礼制观念淡化B.儒法两家结合加深C.崇尚法家思想D.儒学独尊地位动摇10.(2014·全国新课标卷Ⅰ高考·24)中国古代,“天”被尊为最高神。

秦汉以后,以“天子”自居的皇帝举行祭天大典,表明自己“承天”而“子民”,官员、百姓则祭拜自己的祖先。

这反映了秦汉以后()A.君主专制缘于宗教权威B.政治统治借助于人伦秩序C.皇权至上促成祖先崇拜D.祭天活动强化了宗法制度11.(2013·北京高考·15)秦汉以来儒家思想不断发展。

下列属于吸收外来文化因素、阐释儒家思想的著作是()①《春秋繁露》②《四书章句集注》③《儒林外史》④《孔子改制考》A.①②B.②④C.①③D.③④12.(2013·福建高考·14)《春秋繁露》曰:“大富则骄,大贫则忧……使富者足以示贵而不至于骄,贫者足以养生而不至于忧,以此为度而调均之,是以财不匮而上下相安,故易治也。

”在此,董仲舒提出的治国理念是()A.上下相安利国益民B.强制去富以抑其骄C.竭力济贫以抚其忧D.劫富济贫以均贫富13.(2013·重庆高考·1)我国古代有一位学者,运用阴阳五行、“天人合一”的理论,为君主专制统治提供了“天命攸(所)归”的神学依据。

该学者应该是() A.韩非子B.孟子C.董仲舒D.朱熹14.(2019·天津高考·12)(19分)阅读材料,回答问题。

材料一孔子称赞管仲辅佐齐桓公“霸诸侯,一匡天下”。

孔子企望周之复兴,“如有用我者,吾其为东周乎”。

孟子提出“定于一”,尊新王。

“当今之时,万乘之国行仁政,民之悦之,犹解倒悬也”,他希望改朝易姓之后,重现孔子所说“礼乐征伐自天子出”的盛世。

——据《论语》《孟子》材料二“万乘之主,有能服术行法……其兼天下不难矣。

”“故治民无常……法与时转则治,治与世宜则有功。

”“是故诸侯之博大,天子之害也……万物莫如身之至贵也,位之至尊也,主威之重,主势之隆也。

”——《韩非子》材料三董仲舒说:“今汉继秦之后,如朽木粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何……为政而不行,甚者必变而更化之,乃可理也……当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。

故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。

”“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。

”——《汉书》(3)材料三中,董仲舒看到“至今不可善治”的一些问题,提出了“春秋大一统”。

依据材料一、一、三,结合所学知识,概述董仲舒“大一统”理论的历史意义。

(4分)15.(2019·北京高考·41)(28分)承德避暑山庄是中国古代皇家园林的典范,始建于清康熙年间,分山区、平原区和湖区,集北国山岳、塞外草原、江南水乡风景于一园。

宫殿建筑布局多为方形,以围墙和长廊构成封闭式整体。

八座庙宇围绕在避暑山庄外,呈放射状布局,如众星捧月。

外八庙既有汉式传统宫殿、府邸,又有佛教庙宇,分别呈现出蒙、藏、汉的建筑风格。

(2)分析避暑山庄园林建筑体现的中国传统政治和文化内涵。

(8分)16.(2018·新课标全国Ⅲ卷高考·42)阅读材料,完成下列要求。

(12分)材料表4东汉史学家班固所撰《汉书·古今人表》中的部分人物及相应等级上上(圣人)上中(仁人)上下(智人)中上中中中下下上下中下下(愚人)尧、舜周文王孔子孟子屈原荀子子贡范蠡廉颇老子商鞅韩非齐恒公吕不韦荆轲秦始皇李斯陈胜宋襄公夏桀商纣根据材料并结合所学中国古代史知识,对表4的内容提出自己的看法,并予以说明。

(要求:看法具体明确,说明须史论结合。

)17.(2018·江苏高考·21)(12分)中国文化具有强大的包容力和生命力,儒家思想是传统文化的主体。

阅读下列材料:材料一中国文化发生过三次历史性融合。

汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。

这是中国文化的第一次融合。

第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。

随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。

由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。

这是中国文化的第二次融合。

明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。

这是中国文化第三次融合的开始。

——摘编自李良玉《新文化的起源》完成下列要求:(1)据材料一,从文化区域的角度,指出中国文化三次融合的对象有何不同。

(3分)18.(2018·北京高考·37)(36分)史学:历史与现实的对话材料一《春秋》是我国现存最早的编年体史书,记载了鲁国及各诸侯国二百余年的历史,内容以诸侯、大夫的政治、军事活动为主。

《史记》成书于西汉,是我国第一部纪传体通史,包括十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,记载了上古至汉武帝时期的历史。

《史记》体例篇目举例本纪(帝王活动及重大事件)高祖(刘邦)本纪表(大事年表、世系表等)建元以来王子侯者(汉武帝时封侯的诸侯王子弟)年表书(重要制度变迁)河渠(水利工程)书、平准(工商业)书世家(诸侯等有重大影响人物的事迹)楚元王(汉高祖之弟,封地为楚国)世家、陈丞相世家列传(各阶层重要人物、周边政权的历史)吴王濞列传、儒林(重要儒家学者)列传、司马相如列传、货殖(商人)列传、匈奴列传、大宛(在今中亚地区)列传(1)比较《史记》与《春秋》的不同之处。

从“篇目举例”中任选两则,分别简述其反映的西汉社会状况。

(12分)19.(2017·天津高考·12)(16分)2015年底以来,西汉海昏侯刘贺墓的发掘和成果展示,在学术界和社会公众间引起广泛关注。

阅读材料,回答问题。

材料三刘贺墓出土了《论语》《礼记》等儒家简书,及绘有孔子图像、载其传记的矩形铜镜,这是迄今发现的最早的孔子像。

一些人据此轻易判断:刘贺绝非不学无术的纨绔子弟,而是一个有着深厚文化素养的宗室贵胄,《汉书》中对刘贺的记载不足为信。

——摘编自辛德勇《海昏侯刘贺》等(3)结合所学知识,指出材料三中的出土文物所印证的史实。

这些出土文物对材料一、二有何价值?你如何看待材料三中关于刘贺的评价?(6分)20.(2016·北京高考·37)(36分)“教育是一个民族最根本的事业”——邓小平材料一董仲舒按人性把人分为上中下三个等级,占人口多数的“中民”是教育的主要对象。

他主张设立各级学校,教授儒家经典,将他们培养为“笃于礼薄于利”“以天下为忧”的君子,以使得“教化大行,天下和洽”。

古罗马教育家昆体良(35~95年)认为,学校教育优于家庭教育,培养演说家是公民教育的重要目标。

他还认为,完美的常说家“不仅要有超群的演说天赋,还要有完美的品格”“能尽公民之义务,能在公私事务中完成使命,能以忠告引导国家,能以立法奠定其雄厚基础”。

(1)阅读材料一,概括董仲舒和昆体良教育主张的相同点。

(8分)21.(2015·新课标全国Ⅰ卷高考·40)(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一在历史中,儒学一直在发展与创新。

唐代韩愈以周公、孔子的继承者自居,排斥佛、道,鄙薄汉代以来的儒学,认为周公、孔子之道在孟子之后已经断绝。

他在《原道》中说:“吾所谓道也,非向(先前)所谓老与佛之道也。

尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。

轲之死,不得其传焉。

”他的这一主张被宋代儒者接受并发扬。

当代学者认为韩愈开了宋代“新儒学”的先河。

——摘编自卞孝萱等《韩愈评传》(1)结合材料一及所学知识,指出汉代儒学与孔孟儒学的不同之处,并概括宋代理学在哪些方面对儒学有所发展。

(10分)22.(2014·安徽高考·37)(28分)阅读材料回答下列问题材料有学者认为,与其他国家相比,中国最独特之处在于,我们是唯一保持了两千年中央集权制度的国家。