第四纪环境

- 格式:ppt

- 大小:4.08 MB

- 文档页数:57

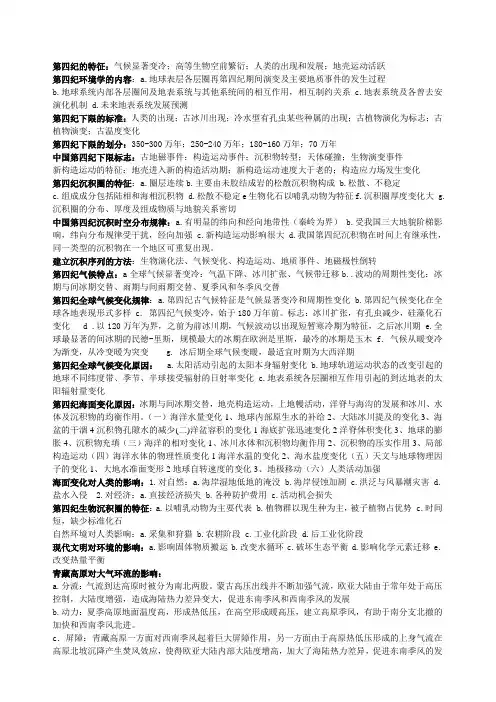

第四纪的特征:气候显著变冷;高等生物空前繁衍;人类的出现和发展;地壳运动活跃第四纪环境学的内容:a.地球表层各层圈再第四纪期间演变及主要地质事件的发生过程b.地球系统内部各层圈间及地表系统与其他系统间的相互作用,相互制约关系c.地表系统及各曾去安演化机制d.未来地表系统发展预测第四纪下限的标准:人类的出现;古冰川出现;冷水型有孔虫某些种属的出现;古植物演化为标志;古植物演变;古温度变化第四纪下限的划分:350-300万年;250-240万年;180-160万年;70万年中国第四纪下限标志:古地磁事件;构造运动事件;沉积物转型;天体碰撞;生物演变事件新构造运动的特征:地壳进入新的构造活动期;新构造运动速度大于老的;构造应力场发生变化第四纪沉积圈的特征:a.圈层连续b.主要由未胶结成岩的松散沉积物构成 b.松散、不稳定c.组成成分包括陆相和海相沉积物d.松散不稳定e生物化石以哺乳动物为特征f.沉积圈厚度变化大 g.沉积圈的分布、厚度及组成物质与地貌关系密切中国第四纪沉积时空分布规律:a.有明显的纬向和经向地带性(秦岭为界) b.受我国三大地貌阶梯影响,纬向分布规律受干扰,经向加强 c.新构造运动影响很大 d.我国第四纪沉积物在时间上有继承性,同一类型的沉积物在一个地区可重复出现。

建立沉积序列的方法:生物演化法、气候变化、构造运动、地质事件、地磁极性倒转第四纪气候特点:a全球气候显著变冷:气温下降、冰川扩张、气候带迁移b..波动的周期性变化:冰期与间冰期交替、雨期与间雨期交替、夏季风和冬季风交替第四纪全球气候变化规律:a.第四纪古气候特征是气候显著变冷和周期性变化 b.第四纪气候变化在全球各地表现形式多样 c. 第四纪气候变冷,始于180万年前。

标志:冰川扩张,有孔虫减少,硅藻化石变化 d .以120万年为界,之前为前冰川期,气候波动以出现短暂寒冷期为特征,之后冰川期 e.全球最显著的间冰期的民德-里斯,规模最大的冰期在欧洲是里斯,最冷的冰期是玉木f. 气候从暖变冷为渐变,从冷变暖为突变 g. 冰后期全球气候变暖,最适宜时期为大西洋期第四纪全球气候变化原因: a.太阳活动引起的太阳本身辐射变化 b.地球轨道运动状态的改变引起的地球不同纬度带、季节、半球接受辐射的日射率变化 c.地表系统各层圈相互作用引起的到达地表的太阳辐射量变化第四纪海面变化原因:冰期与间冰期交替,地壳构造运动,上地幔活动,洋脊与海沟的发展和冰川、水体及沉积物的均衡作用。

我国第四纪以来的环境变迁我国第四纪以来的环境变迁,那可真是一段漫长而又精彩的“故事”。

话说我小时候,有一次跟着家人去郊外游玩。

那是一个风和日丽的日子,我们来到了一片空旷的草地。

我兴奋地在草地上奔跑着,感受着微风拂过脸颊的惬意。

突然,我发现了一块奇怪的石头,它的表面有着一些奇特的纹理和痕迹。

我好奇地问爸爸这是什么,爸爸告诉我,这可能是第四纪时期留下来的“见证者”,从它身上能窥探到那个遥远时代的一些秘密。

咱们先来说说第四纪的气候吧。

这一时期的气候那叫一个多变,就像小孩子的脸,说变就变。

有时候冷得让人直哆嗦,有时候又热得让人恨不得泡在水里不出来。

冰川期的时候,那可真是一片冰天雪地的景象。

大量的冰川像巨大的白色巨龙,从高山上蜿蜒而下,所到之处,一切都被它们“封印”了起来。

想象一下,广阔的大地被厚厚的冰层覆盖,动物们为了寻找温暖的地方,不得不长途跋涉,艰难地生存着。

而间冰期呢,气候又会变得相对温暖,冰雪开始融化,大地逐渐复苏,草木重新生长,动物们也迎来了短暂的“春天”。

再看看第四纪的地貌变化。

山脉像是大地的脊梁,在漫长的岁月中不断地隆起和下沉。

有时候,地震会突然来一场“恶作剧”,让大地颤抖,山峰崩塌,河流改道。

比如说,有一条原本安静流淌的小河,因为一次强烈的地震,河道被堵塞,河水被迫改道,形成了一个新的湖泊。

周围的生态环境也因此发生了巨大的改变,原本生活在河边的动物和植物不得不重新适应新的环境。

还有植被的变化,那也是相当有趣。

在不同的气候条件下,植被的类型也大不相同。

寒冷的时候,以耐寒的针叶林为主,那些松树、柏树就像坚强的战士,坚守着自己的阵地。

而温暖的时候,阔叶林就会占据主导地位,郁郁葱葱,充满生机。

而且,植被的分布范围也会随着气候的变化而改变。

有时候,一片原本茂密的森林会因为气候变得干燥而逐渐退化,变成了草原或者荒漠。

动物们在第四纪的环境变迁中也经历了许多挑战。

有些物种因为无法适应环境的变化而灭绝,而有些则不断进化,发展出了新的生存技能。

第十章第四纪环境第十章第四纪气候变化和海平面变化第一节前第四纪气候变化第二节第四纪气候变化第三节第四纪海平面变化第四节第四纪气候变化的原因第一节前第四纪气候变化1. 地史上出现的5次大冰期早元古代冰期(2.3 Ga)晚元古代冰期(ca. 800‐600 Ma BP)奥陶纪‐志留纪冰期(ca. 500‐450 Ma BP)石炭纪‐二叠纪冰期(ca. 300 Ma BP)第四纪冰期ca. circa 大约2. 第四纪冰期发生的背景第四纪冰期是在中生代高温和新生代第三纪缓慢降温的基础上突然发生的。

古新世始新世渐新世中新世上新世第二节第四纪气候变化一、第四纪气候标志研究分为宏观气候标志和微观气候标志两类。

1、宏观气候标志宏观气候标志也称直接气候标志,通过其可直接确定出气候的类型和特征。

(1)沉积物气候标志由于不同气候环境形成不同的成因类型,因而沉积物成因类型可用来反映沉积时古气候状况。

冰碛物,冰水沉积物,冻融堆积物,冰川漂寒冷(或冰期)砾,深海沉积物,冰岩及其尘土含量,喜冷生物岩石层,寒冻风化角砾,寒冻洞穴角砾沉积物红粘土风化壳,珊瑚堆积,石灰华,石钟乳,温暖(或间冰古土壤,河、湖、沼泽沉积物,喜暖生物岩层期沉积物)风成沙,黄土,盐类沉积物,大规模洪积物,干旱、半干旱温差风化碎石气候沉积物(2)地貌气候标志由于地貌形态是内外动力共同作用的结果,外力主要受控于气候条件。

所以地貌类型也是气候标志的一个重要方面。

如:冰川、冻土地貌——寒冷气候岩溶、河流、湖泊地貌——温暖气候风蚀、风积地貌——干旱气候(3)生物气候标志第四纪生物绝大多数为现生种类亚种,因此,可以利用化石组合中的现代相似种的生存条件,来推测化石埋藏时的古气候与古环境。

主要生物化石有:A、植物化石植物是陆地上最敏感的气候标志。

可通过以下分析获取气候信息:a、林线(树线通常与最热月平均气温10℃的等值线相吻合)b、孢子花粉分析c、树木年轮分析B、哺乳动物化石一定气候环境生活着与其相适应的生物群,从第四纪地层中所含的哺乳动物化石的成分、种属的比例就可分析其生态环境。

中国第四纪以来环境演变的主要特征①自然环境的形成与演变,是地理学的重要研究课题之一。

国际上对地理环境演变的研究,首先集中在第四纪,特别是最后冰期以来,即更新世末期和全新世时期。

研究这一时期的环境演变具有较大的现实意义:现代环境中正在进行着的自然过程是上述时期一系列演化过程的继承和发展;许多现代环境的特征,只有历史地认识才能得到全面的理解;而上述时期内曾经出现的事件,在今后不太远的时期内也有较大的重现可能性。

近二十年来的进展,对第四纪环境演变的全球性过程,已大致有了一个轮廓性的了解。

我国地理环境复杂,再加上第四纪以来的环境演变过程除受全球性一般过程的影响外,还受到季风环流、强烈新构造运动等区域性因素的控制,环境演变的剧烈与复杂在世界上处在十分突出的地位。

本文提出我国环境演变方面的几个主要特征,结合全球性演变规律进行分析,从而辨明它们的发展过程和趋势。

一、青藏高原抬升的影响青藏高原大面积、大幅度的抬升,是我国新生代以来环境演变中最突出的区域性事件。

大高原的迅速隆起,不仅改变了高原本身的自然面貌,根据真锅等人的数值试验,还直接控制了季风的形成,从而完全改变了我国自然地带的分布规律和区域分异规律,形成了在冬干寒、夏湿热的水热条件下进行的自然地理过程。

大高原在始新世末期才全部出露于海面,喜马拉雅山地区最高的海相层属于始新世中期,其中所含的有孔虫化石表明当时属于浅海环境。

成陆以后,大高原始终处在持续抬升的过程中。

西藏西南阿里地区始新统门士组植物化石中含有桉树、榕树、柊叶等热带种属。

西藏中部南木林的中新世湖相沉积的植物化石中未见热带属,但仍以常绿高山栎为主要林木[1],藏北怒江上游发现三趾马化石群的布隆盆地中,上新世早期沉积的孢粉分析表明,岩层中含有山核桃、棕榈等反映暖湿气候的成分。

希夏邦马峰北侧含有三趾马化石的吉隆盆地中,上新世中期沉积物的孢粉组合中,也存在目前分布在我国亚热带山地的常绿小灌木木[2]。

古植物证据表明,直到第三纪末期,高原环境还没有脱离亚热带性质,但在第三纪期间,高原上确实经历了一个降温过程。

2.第四纪是什么?第四纪是新生代最新的一个纪,包括更新世(260万年至一万年前)和全新世(一万年前至今)。

其下限年代多采用距今260万年。

第四纪期间生物界已进化到现代面貌。

灵长目中完成了从猿到人的进化。

其间发生了多次规模大小不等的冰期,全球环境发生巨大变化。

4. 质谱检测技术简介质谱法(mass spectrography, MS)是通过对样品离子的质量和强度进行定性、定量和结构分析的方法它是直接测量物质微粒的技术。

应用于1. 对物质组成、结构进行定性检测 2. 准确测定物质相对分子量质谱过程简介质谱法一般原理化合物分子在高真空条件下气化成气态分子。

气态分子经一定能量的电子流轰击后失去一个电子成为带正电荷的离子称为离子分子。

离子分子进一步碎裂为碎片离子(带正电)。

这些带正电荷的离子在电场与磁场的综合作用下,按照各自质荷比(m/z)的大小依次被收集并记录成谱,叫质谱。

所以,以正离子的质荷比(m/z or m/e)为序,排列的图称为质谱(mass spectum MS)。

用质谱进行定性、定量分析及研究分子结构的方法称为质谱法。

5. 试述第四纪在地质年代表中的位置,第四纪的划分及其绝对年代:第四纪是新生代最后一个纪。

第四纪还可以分为更新世、全新世等。

关于其下限一直存在争议,支持较多的有1.8Ma和2.6Ma。

虽然国际地层委员会推荐的第四纪的下界年龄为1.80Ma,但是由于2.6(开始认为为2.48)Ma是黄土开始沉积的年龄,因而我国地质学家,尤其是第四纪地质学家基本都采用后者。

这一时期形成的地层称第四系。

6. 第四纪环境学:是研究地球发展历史最新的时期—第四纪时期地球自然环境发展,演变规律的科学第四纪环境学的内容:a.地球表层各层圈再第四纪期间演变及主要地质事件的发生过程b.地球系统内部各层圈间及地表系统与其他系统间的相互作用,相互制约关系c.地表系统及各曾去安演化机制d.未来地表系统发展预测7. 第四纪下限的标准:人类的出现;古冰川出现;冷水型有孔虫某些种属的出现;古植物演化为标志;古植物演变;古温度变化第四纪下限的划分:350-300万年 250-240万年 180-160万年 70万年中国第四纪下限标志:古地磁事件;构造运动事件;沉积物转型;天体碰撞;生物演变事件;新构造运动的特征;地壳进入新的构造活动期;新构造运动速度大于老的;构造应力场发生变化8. 第四纪沉积圈的特征:a.圈层连续b.主要由未胶结成岩的松散沉积物构成b.松散、不稳定c.组成成分包括陆相和海相沉积物d.松散不稳定e生物化石以哺乳动物为特征f.沉积圈厚度变化大g.沉积圈的分布、厚度及组成物质与地貌关系密切9. 第四纪生物沉积圈的特征:a.以哺乳动物为主要代表b.植物群以现生种为主,被子植物占优势c.时间短,缺少标准化石10. 中国第四纪沉积时空分布规律:a.有明显的纬向和经向地带性,秦岭为界 b.受我国三大地貌阶梯影响,纬向分布规律受干扰,经向加强c.新构造运动影响很大d.我国第四纪沉积物在时间上有继承性,同一类型的沉积物在一个地区可重复出现。

第四纪环境学的实际意义摘要:一、第四纪环境的定义与特点二、第四纪环境学的产生与发展三、第四纪环境学的实际意义1.地球气候变化的研究2.人类文明发展与自然灾害的关系3.环境保护与可持续发展四、我国在第四纪环境研究方面的成果与应用五、未来发展趋势与挑战正文:一、第四纪环境的定义与特点第四纪环境,通常指距今约250万年以来,包括冰川期和间冰期的地质时代。

这一时期的环境变化显著,具有强烈的气候变化、地貌形态变化等特点。

第四纪环境的特点主要有以下几点:1.气候波动:在此期间,地球经历了多次冰期和间冰期,导致气候带发生显著变化。

2.地貌形态变化:冰川作用、河流搬运、风蚀等地质作用,使地貌发生了巨大变化。

3.生物演化:人类和许多动植物物种在这一时期发生了演化。

4.人类文明发展:距今约1万年以来,人类进入了新石器时代,文明逐渐萌芽。

二、第四纪环境学的产生与发展第四纪环境学作为一门跨学科的领域,涉及地质学、气象学、生物学、考古学等多个学科。

它旨在研究地球气候、环境、地貌、生物演化等方面的变化规律,为人类认识自然、保护环境、防灾减灾提供科学依据。

第四纪环境学的产生与发展,得益于科技进步和多学科交叉。

随着科学技术的不断发展,冰川钻探、放射性同位素测年、古地磁、遥感等技术的应用,为第四纪环境研究提供了更为精确的证据和手段。

三、第四纪环境学的实际意义1.地球气候变化的研究:通过对第四纪气候变化的研究,揭示地球气候系统的演变规律,为预测未来气候变化提供依据。

2.人类文明发展与自然灾害的关系:研究第四纪环境变迁,有助于了解人类文明演化过程中自然灾害的影响,为防灾减灾提供科学依据。

3.环境保护与可持续发展:认识第四纪环境变迁,有助于我们更好地保护生态环境,实现可持续发展。

四、我国在第四纪环境研究方面的成果与应用我国在第四纪环境研究方面取得了世界领先的成果,如珠穆朗玛峰登山队在高海拔地区发现了冰芯,为研究地球气候变化提供了宝贵数据。

北京大学第四纪环境学专业考研介绍第四纪环境是中国地球科学研究在国际上最有影响的方向之一,北京大学从20世纪50年代起开始招收这一领域的研究生,已为国家培养了大量的人才.北京大学第四纪研究的特色之一是第四纪环境变化与地表过程的紧密结合.从地球环境系统的角度,研究第四纪不同时空尺度上过去全球变化及其区域响应。

从陆地与海洋沉积物中提取环境演变信息,建立高分辨率的地层层序,利用地貌学证据以及多种物理、化学、生物代用指标,揭示从晚第三纪到人类纪各时期地球各子系统之间的相互作用及机制。

北京大学第四纪研究的特色之二是注重精确年代标尺和古环境重建方法的基础研究.近年来,新建了用于第四纪古全球变化研究的光释光年代学、生物遗存、环境磁学和沉积光谱学等实验室。

利用北京大学在仪器设备和交叉学科的优势,与物理学院和地球与空间科学学院联合开展了宇宙成因核素Be-10在第四纪地层学和地表演化研究中应用以及高精度同位素示踪在全球环境变化研究中应用的探索,并与物理学院和考古文博学院合作,引进了C-14专用加速器质谱计,为北大和国内其他科研单位考古和环境变化研究的年代学工作提供了保障.北京大学第四纪研究的特色之三是强调与国内外一流科研单位的交流与合作,与国内的中科院和社科院的相关研究所、国外的剑桥大学、牛津大学和东京大学等保持实质性的合作关系.北京大学第四纪研究的特色之四是注重学科交叉和科研方法的培养,使不同专业背景的学生既具有较精的专业技能又在基础研究和应用领域具有较广的就业前景。

目前的科研项目包括国家自然科学基金重点项目和面上项目,科技部973课题,国家科技攻关计划等。

近年的主要研究方向主要包括(1)全球环境变化与人类生态环境。

着重利用第四纪古生态学和地球化学的方法研究人类活动与自然环境之间相互作用的历史,为认识不同尺度的气候变化过程和规律,预测未来人类生存环境提供依据;(2)第四纪地表过程与年代学。

着重研究多种基于物理和同位素地球化学的测年与示踪方法及其在第四纪地表演化和考古研究中的应用。

第四纪地貌演化过程及其对自然地理环境变迁解读第四纪是地质历史中最近的一个时期,也是地球上现代地貌形成的阶段。

在第四纪期间,地球经历了许多重要的地质事件和地貌演化过程,这些过程对自然地理环境的变迁产生了深远影响。

本文将深入探讨第四纪地貌演化的过程,并解读这些过程对自然地理环境变迁的影响。

第四纪地质时期开始于约200万年前,迄今为止还在持续进行中。

这个时期的地貌演化主要受到冰川活动和气候变化的影响。

在第四纪早期,冰期和间冰期的交替是地球上的主要气候特征。

冰期时期,大规模的冰川扩张遍布北半球,包括北美洲和欧洲的大陆冰盖以及亚洲的冰川帽。

这些冰川在地表造成了深刻的刻痕,包括冰碛丘、冰川河流和冰碛平原等。

随着冰川的扩张和融化,第四纪晚期的气候变暖导致了冰川的衰退。

冰川融化释放了大量的水,形成了河流和湖泊,这对地貌造成了进一步的影响。

冰川和融水的侵蚀作用导致了山谷的形成和深化,形成了许多壮丽的峡谷,如美国的大峡谷和中国的雅鲁藏布江大峡谷。

冰川运动还会在地表留下各种各样的地貌特征,如冰碛丘和侵蚀湖。

冰碛丘是由冰川搬运的岩石和土壤堆积而成,它们可以帮助我们了解冰川的运动和消退的历史。

侵蚀湖是由于冰川活动导致地壳下降形成的,在湖底搁积的沉积物记录着过去的冰川运动和气候变化的信息。

与冰川活动有关的另一个重要地貌是冰川湾。

冰川湾是冰川侵蚀溶蚀作用形成的湾湖,如美国的五大湖和北欧的芬兰湾。

冰川湾对景观和生态环境具有重要影响,也为人们提供了许多休闲和娱乐活动的场所。

除了冰川活动外,第四纪地貌演化还受到气候变化的影响。

在间冰期期间,气候变得相对较暖,导致海平面上升和冰川后退。

这些变化使得河流和海洋系统发生了重大的改变,形成了新的地貌特征。

河流侵蚀和沉积作用塑造了许多河流谷地和平原,而海平面上升则导致了许多沿海地区的海岸侵蚀和形成沙丘等特征。

除了冰川和气候变化,火山活动也对第四纪地貌演化产生了重要影响。

火山喷发会产生大量的火山灰和熔岩,经由沉积和侵蚀作用,形成了火山喷发造成的地貌特征,如火山锥、火山湖和火山岛。