基于ENVI-met模拟的城市中心区空间形态与热环境研究——以南京新街口为例

- 格式:pdf

- 大小:2.17 MB

- 文档页数:16

居住小区室外活动空间微气候差异及其适宜性等级划分Microclimate Difference of Outdoor Activity Space in Residential Quarter and Division of Its Suitability Grade■ 姜之点 JIANG Zhidian 杨 峰 YANG Feng 陈虹屹 CHEN Hongyi摘 要:基于城市矢量数据,建立3个理想化典型居住小区模型,并划分6类室外活动空间;借助ENVI-met 和RayMan 模型,开展室外微气候和不同人群舒适度的定量评价;进而叠加夏冬两季热感觉等级累积时长,确定室外空间适宜性类型。

结果表明:高开发强度小区近地面空间平均温度更低、风速更大、室外活动空间环境平均差异更小;人体热感觉变化主要受辐射环境作用,昼夜差异显著,通常老幼群体较普通成年人对室外环境变化更敏感,尤其是在建筑阴影下和风速更大的建筑与入流风场方向相切处,但热感觉等级基本一致。

研究结果有助于加深对不同室外活动空间微气候和舒适度差异的理解,并可直观引导室外空间规划设计和活动设施空间落位。

关键词:室外活动空间;微气候差异;生理等效温度;人群差异;适宜性等级Abstract: Based on city vector data, three ideal typical residential quarter models are established, and six categories of outdoor activity spaces are divided; by the aid of ENVI-met and RayMan model software, quantitative evaluation of outdoor microclimate and comfort of different crowds is developed; cumulative duration of thermal sensation level in both summer and winter are further added, so as to determine the suitability type of outdoor space. It is shown by result: in the near ground space in the residential quarter with high development intensity, the average temperature is lower, the wind speed is greater and the average difference of outdoor activity space environment is smaller; change of human thermal sensation is mainly affected by radiation environment effect, the difference between day and night is significant, young and old groups are usually more sensitive to change in outdoor environment than ordinary adults, especially at the place under building shadow, the building where wind field change is faster and inflow wind field directions are tangential to each other, but their thermal sensation levels are basically identical. The research result is helpful for deepening the understanding to the quantitative difference in microclimate and comfort in different outdoor activity spaces, and it can be intuitive guidance to the planning and design of outdoor space as well as the space location of activity facilities.KeyWords: outdoor activity space; microclimate difference; physiological equivalent temperature; group difference; suitability grade0 引言随着城市化进程逐渐转向存量更新,住区规划设计日益强调环境舒适、空间适宜,加之不同群体存在舒适度感知差异,针对“全龄化”的室外环姜之点,同济大学建筑与城市规划学院博士研究生;杨峰,博士,同济大学建筑与城市规划学院副教授、博士生导师,通信作者;陈虹屹,金科地产集团股份有限公司工程师。

城市建筑城市空间 2019年3月第16卷总第313期Urbanism and Architecture11ENVI-met 软件模拟可行性验证——以洛阳市广州市场为例李洋,郭祎,梁倩静,武文涛,张景轩(河南科技大学建筑学院,河南洛阳 471000)摘要:现阶段为验证ENVI-met 软件微气候模拟的可行性,文章以洛阳市涧西区广州市场为研究对象,建立三维数值模型,通过对温度、湿度两个方面的实测与模拟数据进行比对分析,从而得出结论,以期达到为微气候研究方法提供参考的目的。

关键词:ENVI-met ;城市微气候;软件模拟[中图分类号] TL35[文献标识码] BFeasibility Verification of ENVI-met Software Simulation—— A Case of Guangzhou Market in LuoyangLi Yang, Guo Yi, Liang Qianjing, Wu Wentao, Zhang Jingxuan(College of Architecture, Henan University of Science and Technology, Luoyang Henan 471000, China)Abstract: I n order to verify the feasibility of Envi-met software microclimate simulation, this paper takes Guangzhou market in Jianxi District of Luoyang as the research object, establishes a three-dimensional numerical simulation model, and compares the measured and simulated data of temperature and humidity to draw conclusions. It is hoped that this paper can provide a reference for microclimate research methods.Key words: Envi-met; urban microclimate; software simulation现阶段,气候变化问题已经被广泛关注,且成为热点话题,以变暖为显著特征的气候变化正在影响着城市空间环境[1]。

Envi-met指南城市微⽓候模拟:Envi-met讨论(有些犹豫到底是发在Eco-planning还是模拟软件版,因为后者好像全是和建筑能耗有关,⽽Envi-met针对的是街区尺度的热环境以及热舒适的研究,所以还是发在这⾥⽐较合适把~)本贴希望和⽤过该软件、或者对该软件有兴趣、或者有疑问的DX们共同探讨Envi-met的原理,以及在城市⽓候、城市规划和景观设计中的应⽤。

1。

Envi-met简介ENVI-met is a three-dimensional non-hydrostatic (⾮流体静⼒学?)microclimate model designed to simulate the surface-plant-air interactions in urban environment with a typical resolution of 0.5 to 10 m in space and 10 sec in time. Typical areas of application are Urban Climatology, Architecture, Building Design or Environmental Planing, just to name a few. ENVI-met is a Freeware program based on different scientific research projects and is therefore under constant development.(摘⾃官⽹:/doc/b98bf2300b4c2e3f5727639f.html /)Envi-met是由德国的Michael Bruse (University of Mainz, Germany)开发的⼀个三维微⽓候模型,以0.5 - 10m的空间解析度和10S的时间解析度来模拟城市环境中的实体表⾯- 植物- 空⽓的相互作⽤。

安徽建筑中图分类号:TU119文献标识码:A文章编号:1007-7359(2023)4-0012-03DOI:10.16330/ki.1007-7359.2023.4.0040引言近年来,极端热应力事件频发,城市热岛效应、大气质量污染等城市问题损害人民健康,降低居民生活质量,其频率与严重程度随着全球变暖趋势不断增加。

研究城市微气候环境,对构建城市建筑形态、提出合理土地利用规划调整途径、提高人体舒适性已成为城市设计与人体舒适度研究的主流领域。

数值模拟指通过RAYMAN 、SOL⁃WEIG 、DUTE 等软件辅以场地模型模拟计算城市区域微气候情况的技术方法。

计算机数值模拟相较于传统的遥感、GIS 地表温度反演与实地气息数据观测法,能够弥补空间分辨率低,不全面、不精细,无针对性的缺点,同时减少离散点测量的人为因素影响。

而与传统的CFD 软件相比,ENVI-met 可模拟室外热环境,有较完整的植物模型,能够考虑植物对长短波辐射的吸收反射作用[1]。

利用ENVI-met 软件模型可模拟工业发展、城市下垫面性质与局部气象条件对城市微气候的影响,并已取得诸多研究成果。

因此,本研究拟对1998~2021年国内外利用ENVI-met 模拟城市微气候效应的研究成果进行了分析;对热环境效应的研究方法发展、研究技术和创造性成果进行了重点归纳探讨;通过纵横结合式的文献梳理,以期为后续研究城市微气候效应及绿地与其他城市要素综合效应的影响提供思想指导及路线参考。

1数据来源与研究方法1.1数据来源以Web of science 核心合集数据库为检索来源,对包含“ENVI-met ”“mi⁃croclimate ”或“micro-climate ”“cli⁃mate ”主题词的文献进行专业检索,设定发表时间截止到2021年7月。

通过对文献进行去重及初步筛选,共获得327篇期刊文献,时间跨度为1998年10月~2021年7月。

1.2研究方法CiteSpace 工具基于Java 开发,作为科学知识图谱绘制软件[2],可对文献进行作者或机构合作分析,关键词聚类分析、共被引分析及耦合分析。

envimet原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:ENVImet是一种用于模拟城市环境的软件。

它的原理是基于大气科学和城市规划原理的交叉应用。

通过模拟人类活动和城市结构在大气中的相互作用,可以更好地理解城市的气候和环境影响。

ENVImet 的原理涉及到多个方面,包括大气环境模拟、城市配置和气候变化预测等。

ENVImet利用先进的大气环境模拟技术,模拟城市区域内的气象要素,如温度、湿度、风速等。

通过对气象要素的精确模拟,可以准确地分析城市气候的特点,包括城市热岛效应、城市风、城市湍流等。

ENVImet考虑了城市结构对气象要素的影响。

城市中的建筑、道路、绿化等元素会改变大气中的热量和湿度分布,从而影响城市的气候环境。

ENVImet可以模拟这些城市结构在大气中的作用,帮助设计者更好地规划城市布局和建筑设计,减少城市热岛效应,提高城市气候的舒适性。

ENVImet还可以用于预测城市的气候变化。

通过模拟不同的城市发展场景,可以预测城市在未来几十年内的气候变化趋势,为城市规划和政策制定提供科学依据。

第二篇示例:Envimet是一种城市环境模拟软件,能够根据城市地形、建筑布局、植被覆盖等因素,模拟城市内部的气象和热环境情况。

它可以帮助城市规划者、建筑设计师等专业人士预测城市内部的气候变化,为城市的可持续发展提供科学依据。

Envimet的原理主要基于数值模拟方法,通过对城市内部的气象和热环境进行数值计算,得出不同时间段内的气候数据,如温度、湿度、风速等。

这些数据可以帮助用户了解城市内部的热岛效应、通风情况和植被对城市气候的影响等重要参数,从而为城市规划和建筑设计提供科学依据。

Envimet的核心原理包括以下几个方面:1. 城市地形模拟:Envimet可以根据城市的地形地貌数据,精确模拟城市内部的高低起伏、街道布局等地形特征。

这有助于确定城市内部的气象流场分布和热环境格局。

2. 建筑布局模拟:Envimet可以对城市内部的建筑布局进行精确模拟,包括建筑高度、密度、朝向等因素。

envimet原理

Envimet是一种用于城市微气候模拟的软件工具,其原理基于大气科学和计算流体力学。

该软件通过数学模型和计算方法,模拟城市中的空气流动、热传递、辐射、湍流等物理过程,以及城市表面的能量平衡和水热过程。

Envimet考虑了城市中建筑物、道路、绿化等不同表面的特性,并结合气象数据,模拟城市内部的温度、湿度、风速等微气候参数的空间分布和变化。

Envimet的原理基于数学方程组,包括Navier-Stokes方程、热传导方程、能量平衡方程等,通过有限体积或有限元等数值方法进行离散求解。

通过这些方程的求解,Envimet能够模拟城市内部的气象参数,为城市规划、建筑设计等提供微气候方面的参考和分析。

同时,Envimet还考虑了城市中的热岛效应、风场受建筑物影响的复杂情况,从而能够较为准确地模拟城市的微气候情况。

除了数学模型,Envimet还结合了地理信息系统(GIS)数据,用于输入城市的地形、土地利用、植被分布等信息,以更真实地模拟城市的微气候。

同时,Envimet还可以输出各种微气候参数的空间分布图、热舒适度分析、风环境分析等结果,为城市规划、环境评估等提供科学依据。

总的来说,Envimet的原理基于大气科学和计算流体力学,通过数学模型、地理信息数据和气象数据等多方面的综合考虑,模拟城市的微气候情况,为城市规划和设计提供科学支持。

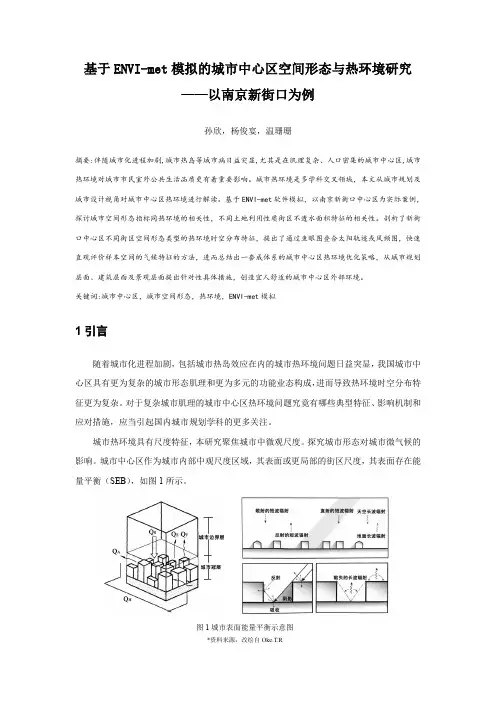

图1城市表面能量平衡示意图*资料来源:改绘自Oke.T.R 基于ENVI-met 模拟的城市中心区空间形态与热环境研究——以南京新街口为例孙欣,杨俊宴,温珊珊摘要:伴随城市化进程加剧,城市热岛等城市病日益突显,尤其是在肌理复杂、人口密集的城市中心区,城市热环境对城市市民室外公共生活品质更有着重要影响。

城市热环境是多学科交叉领域,本文从城市规划及城市设计视角对城市中心区热环境进行解读。

基于ENVI-met 软件模拟,以南京新街口中心区为实际案例,探讨城市空间形态指标同热环境的相关性,不同土地利用性质街区不透水面积特征的相关性。

剖析了新街口中心区不同街区空间形态类型的热环境时空分布特征,提出了通过鱼眼图叠合太阳轨迹或风频图,快速直观评价样本空间的气候特征的方法,进而总结出一套成体系的城市中心区热环境优化策略,从城市规划层面、建筑层面及景观层面提出针对性具体措施,创造宜人舒适的城市中心区外部环境。

关键词:城市中心区,城市空间形态,热环境,ENVI-met 模拟1引言随着城市化进程加剧,包括城市热岛效应在内的城市热环境问题日益突显,我国城市中心区具有更为复杂的城市形态肌理和更为多元的功能业态构成,进而导致热环境时空分布特征更为复杂。

对于复杂城市肌理的城市中心区热环境问题究竟有哪些典型特征、影响机制和应对措施,应当引起国内城市规划学科的更多关注。

城市热环境具有尺度特征,本研究聚焦城市中微观尺度。

探究城市形态对城市微气候的影响。

城市中心区作为城市内部中观尺度区域,其表面或更局部的街区尺度,其表面存在能量平衡(SEB ),如图1所示。

图2 ENVI-met 软件工作界面示意图a 建模操作界面b 初始参数设置界面c 模拟界面d 模拟输出界面*资料来源:作者自绘+= 单位:W/;(式1-1) 式中 ——净辐射,——人为热,——大气显热交换量,——潜热交换量(涉及不透水面蒸发),——下垫面净贮热量,——净水平对流热量。

城市热环境仿真与分析城市化进程的加速带来了许多问题,其中城市热环境的问题越来越受关注。

城市化导致的城市气候变化对城市居民的舒适度、健康和安全都有严重的影响。

通过仿真模拟城市热环境,可以预测城市热环境的演变趋势和影响因素,为城市规划和建设提供科学的依据。

城市热环境的特点城市热环境是指城市中各种热环境条件的总体表现,包括气温、湿度、风速、辐射、能见度、光环境等。

城市热环境的形成与城市的地理位置、气候条件、建筑形态、人口密度、交通状况等诸多因素相关。

城市热环境的主要特点如下:1. 高温:城市地表和建筑物的热容量小、热导率大,加之大量热源的存在,导致城市地表和建筑物受热后释放热能的速率较快,致使城市地表和建筑物的温度较高,形成热岛现象。

2. 湿度低:城市内的建筑、道路和其他硬质地面能够大量吸收降雨水分,因而城市内的蒸发量较大,使城市的湿度降低。

3. 通风不畅:由于城市区域热量的持续释放,形成大规模的热锅效应,导致城市内空气的流通性变弱,通风不畅。

城市热环境的仿真模拟城市热环境的仿真模拟是以城市物理环境为基础,计算机技术为手段,对城市热环境进行建模和模拟。

城市热环境的仿真分为建筑仿真和城市仿真两个部分。

建筑仿真建筑仿真是根据建筑物热传导、热辐射、热对流等热学和气动学原理,对建筑物的传热、传质、灰尘扩散、热舒适度等方面进行仿真。

建筑仿真可以为城市热环境仿真提供基础数据。

城市仿真城市仿真是基于城市的地理信息系统(GIS)、遥感技术、空间分析技术、气象学、流体力学等技术方法,对城市的空间结构、热环境、能量和物质交换等进行仿真分析。

城市仿真可以模拟城市内部的温度、湿度、风速、辐射、能见度、光环境等。

城市热环境仿真软件城市热环境仿真软件是进行城市热环境仿真的重要工具,能够模拟城市热环境的分布及其影响,为城市规划和设计提供科学依据。

常用城市热环境仿真软件包括:1. ENVI-metENVI-met是一款立体城市热环境模拟软件,涉及了空气动力学、建筑物传热、水热能量传递、生物途径等众多领域的知识,可以对城市热环境进行真实模拟。

基于ETM+遥感数据的城市热岛效应现状研究的解决方案1.引言城市热岛效应(Urban Heat Island Effect)是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。

在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区则是一个高温区,就像突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。

由于城市热岛效应,城市与郊区形成了一个昼夜相反的热力环流。

随着城市化进程的加快,我国城市热岛效应越来越明显,已成为影像城市可持续发展的八大环境问题之一。

目前已有许多围绕城市热岛的研究,并随着 RS 和 GIS 手段的进步,学者们开始通过 RS 及 GIS软件分析出城市热力环境状况信息,调查城市热岛效应。

至今遥感用于城市热到效应研究已有近 40年的历史。

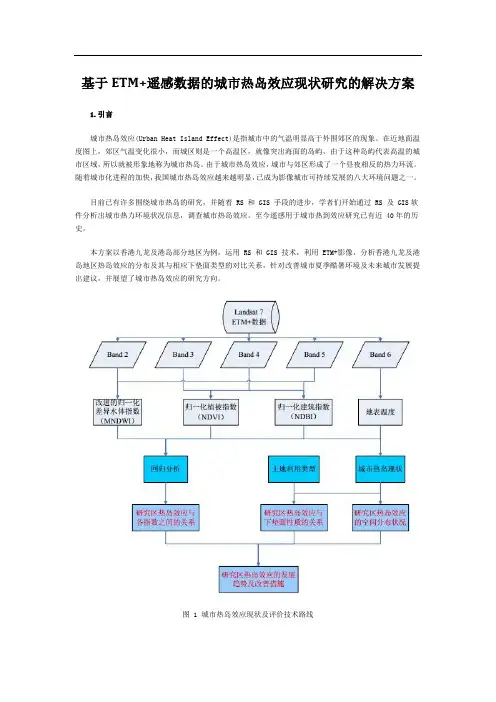

本方案以香港九龙及港岛部分地区为例,运用 RS 和 GIS 技术,利用 ETM+影像,分析香港九龙及港岛地区热岛效应的分布及其与相应下垫面类型的对比关系,针对改善城市夏季酷暑环境及未来城市发展提出建议,并展望了城市热岛效应的研究方向。

图 1 城市热岛效应现状及评价技术路线2.数据准备及预处理DEM 数据,以及 ETM+两期影像,分别为 1999 年和 2003 年,对影像进行几何精校正。

3.研究方法3.1 地表温度计算根据史蒂芬-波尔茨曼定律, 地物的辐射强度与温度的 4 次方成正比,所以地物温度的微小差异就会引起热红外辐射的明显变化。

热红外波段(8-14μm) 是研究地表热辐射特性的一般窗口, 该波段内太阳辐射能量很小,地物反射的太阳能量可忽略不记,故遥感在热红外波段内所响应的主要是地物本身的热辐射。

本方案利用 ETM+热红外亮温计算公式将第六波段影像灰度值转换成像元亮温值。

由于大气辐射和地表热特性的影响,卫星高度的亮温与实际地表温度有较大差距。

因此对于要求精度较高的地面热量空间分析,需要进行精确的地温反演。

本方案采用单通道算法计算地表温度。

3.1.1 像元灰度值转换为辐射亮度首先将像元灰度值转换为大气上界传感器的辐射亮度,计算公式如下:L = 0.0370588 × DN + 3.2其中 L 为辐射亮度(W·m-2·sr-1·μm-1),DN 为像元灰度值。

1引言人类的大量聚居生活行为使城市诞生,城市的建设和发展对自然环境改变巨大,城市环境大量使用砖石、混凝土、钢筋、沥青等硬性材质,其对太阳辐射吸收较大[1],再加之人类每日生产活动散发大量热能,导致城市热环境比郊区自然土壤面积较大的农村地区高出许多。

城市高温环境范围不断扩大,导致了如热岛效应、气温骤变、气候失衡等生态环境恶化问题[2],人类为了在这种不适宜生存的气候变化下生活,会大量使用科技手段改善室内小范围环境,但往往又会随之诞生大量有害气体或热量于室外环境,使得城市夏季热环境处于一种恶性循环之中。

绿化系统是调节城市环境气候的重要途径之一。

植物自身光合作用能将城市二氧化碳吸收转化为氧气,净化空气;植物叶片和树干能有效阻挡太阳辐射,降低环境温度;在蒸腾作用下,植物也能调节环境温湿度。

除此之外,植物还有吸收噪声、美化生活环境、调剂居民身心健康的作用[3]。

早期有关居住区绿地布局研究中,国内学者多数选择定性研究,例如2009年丁金华[4]通过对案例梳理总结出四类居住区绿地布局(融入自然型、带状网络型、嵌块绿道型和散点布局型),再通过定性法分析了每种布局的概况和优缺点,并提出了对应的优化策略。

近些年国内研究学者逐渐开始结合定量法深入研究居住区绿地布局方式对微气候的影响。

2018年,岳小智[5]将绿地面积和各项环境条件设为定值,分别研究了多层和高层住区下的集中式、散点式和分散+屋顶绿化三种绿地模式的热环境情况,并得出分散+屋顶绿化的降温效果最佳,分散式次之,摘要 文章以洛阳市为研究范围,在对洛阳城市高层居住区进行调研的基础上,运用ENVI-met 软件量化研究分析了不同绿地布局(集中式、分散式、轴线式、网格式)形态对高层居住区热环境的影响。

结果显示,分散式绿化布局对住区环境的整体降温和增湿效果最为显著;其次是集中式和轴线式,降温效果覆盖面相对较小,但降温和增湿最大值较高;网格式影响面积大但降温和增湿效果最差。

基于ENVI-met软件与热舒适度模拟的城市绿地景观规划方法——以北京市石景山区北辛安地区为例杨鑫;卢薪升【摘要】Currently, people are increasingly concerned about the ecological environment in the inhabited areas. The improvement on resident environment should be more effective in urban regeneration. This paper takes the landscape planning and environmental update in Bei Xin'an area of Shijingshan District in Beijing as a case study, using software ENVI-met to simulate microclimate as an auxiliary means. Through the simulation of microclimate in this area, we make a study of feasible design guidance strategy so that we could provide instructions in the landscape planning of Bei Xin'an area. From the point of view of urban microclimate and the human thermal comfort for living, this paper explores some new methods and techniques which could be adopted so that the practical value of urban landscape planning could be realized.%当今人们赖以栖居的城市生态环境受到越来越多的人关注,在城市更新中要更加有效地进行城市人居环境的改善.本文以北京市石景山区北辛安地区的景观规划与环境更新为例,运用ENVI-met软件模拟小气候作为辅助手段,通过对该地区小气候情况的模拟结果,指导北辛安地区绿地景观规划,研究具有可行性的设计指导方法.本文从城市小气候与人体热舒适度的角度出发,探索城市绿地景观规划过程中有效的新方法、新技术,从而实现城市绿地景观规划的实践价值.【期刊名称】《北方工业大学学报》【年(卷),期】2018(030)002【总页数】9页(P117-125)【关键词】城市绿地;景观规划方法;小气候;ENVI-met;人体热舒适度【作者】杨鑫;卢薪升【作者单位】北方工业大学建筑与艺术学院,100144,北京;北方工业大学建筑与艺术学院,100144,北京【正文语种】中文【中图分类】TU9861 背景1.1 城市绿地景观规划城市绿地景观规划对于城市总体发展,生态保护,人居环境质量提升都具有十分重要的意义.本顿·麦凯(Benton mackaye)是较早关注区域景观规划的,在担忧城市蔓延的基础上,预想了利用自然景观——比如山脉、丘陵和河流——环绕和包容城市,包括开放空间和低密度的土地利用.[1]在国内,钱学森先生早在1985年就提出建设山水城市的构想.在这一基础上,孟兆祯先生提出了中国传统城市都是以山水形胜作为选址的大环境基础,现代城市应有所借鉴.吴良镛先生利用中国城市传统布局的某些特点,规划了济南新风貌带,对山水城市的构想进行了实践.[2]国内外理论与实践的发展探索,提供了城市绿地景观规划中处理自然与城市和谐发展问题的重要途径.1.2 城市小气候城市小气候是位于大气下垫面中,城市地面以上至10米或者至100米高度的一个垂直空间中的气候指标.这一段近地气层的下垫面空间,是人们生活活动、动物植物生长、建造建筑物的一个可接触的区域和空间,它和人们的生活密切相关,并且较为容易被人的行为、植物覆盖率、土壤层性质、建筑密度等因素所影响和改善.[3]本文所研究的城市小气候指标包括温度、相对湿度、风速和太阳辐射数值.其中温度因素是影响城市小气候和人体热舒适度的最主要的因素,它直接受某一地域的宏观气候也就是太阳的直接辐射与弥漫辐射影响,但由于不同区域的空间格局不同,所以温度有所差别;相对湿度是指空气的干湿程度,它主要影响人体的热代谢和水盐代谢,它与温度是影响人体舒适度的重要因素;风,是气压变化造成的空气流动,它受制于某一地区下垫面上构筑物的影响,风速的变化也会带来温度和湿度的变化,直接影响人的体感舒适度;太阳辐射主要为太阳的直接辐射和弥漫性辐射,从一定程度上来讲,它是影响以上3个小气候的主要因素,太阳辐射会直接受到下垫面不透明构筑的直接遮挡与影响.[4]所以本文将对本设计项目区域进行前期与后期的小气候模拟,对温度数值、相对湿度数值、风速数值和太阳辐射数值进行比对分析.从而得出最适宜的舒适度区域,为北辛安地区的景观规划与环境更新设计提供一定的规划策略与指导方向.2 ENVI-met软件在小气候领域中的应用2.1 ENVI-met功能与适用范围结合国内外研究与ENVI-met软件实践操作发现,ENVI-met更适合用于中尺度与小尺度的城市街区或者公园绿地小气候环境的耦合计算.因此,ENVI-met模拟软件被广泛地应用于不同地区的城市小气候模拟研究,其主要功能在于模拟计算城市小气候的变化,根据实际街区空间形态,通过建立模型,赋予不同材质和植物来进行该区域的小气候模拟,可以探讨多种因素对城市小气候的影响,应用ENVI-met模拟软件分析城市小气候环境的研究已经比较广泛和成熟.多数研究内容聚焦于实测与模拟的建筑热环境、节能环境、绿色屋顶等方面,但涉及城市某片区的区域环境与指导设计工作的研究较少.研究范围和尺度以建筑单体和小尺度范围街区较多,但更大一级城市区域尺度研究较少.本文以较大尺度的城市片区范围为研究对象,同时拟在探讨城市绿地景观规划方面的景观设计中,空间布置、景观材料与植物种植对较大尺度城市片区小气候热舒适度体验的影响.2.2 ENVI-met优点与缺点经过献查阅与软件试验操作发现,ENVI-met的优势在于能够比较精准的建立关于建筑单体或者建筑组团尺度的模型,模型能够嵌入设置多种材质,能够很好的将实际三维空间转化成为简单的三维矩形模型,并且根据实测数据模拟城市小气候变化情况,功能较为全面,同时模型可调控性较高.但是,其模型建立规则为方格嵌套网络建模规则,其计算最大限制网格数为250×250×30,每一网格设置单位长度,方格网式建模转化而成的三维矩形模型终究会与实际空间产生差异,从而导致一定的误差与不准确性.2.3 ENVI-met应用及处理本文所使用的版本是ENVI-met 4版本,它设计用于典型的水平分辨率为0.5~10m的尺度,典型时间为24~48小时.ENVI-met由三维的核心子模型(包括大气、植被及土壤子模型)和一维边界层模型组成.在三维模型上主要设置建筑物、植被、水体、下垫面属性和污染源等,是由一个垂直方向的z轴以及2个水平方向的x,y轴组成,可以通过对建立模型中存在的介质等许多因素来计算模拟小气候,期模型架构如图1所示.[5]图1 ENVI-met软件模型架构示意图本文认为ENVI-met能够较为准确的反映被研究区域内的小气候变化,以及表达城市景观更新对小气候的影响,能够得出较为准确的热舒适度范围.本文将会对区域现状进行小气候模拟,根据模拟情况得出小气候变化与热舒适度的最适范围,从而提出优化策略,并进行城市景观更新设计.而后对设计方案进行模拟计算,对比设计前后的模拟情况得出差异所在,验证设计策略的实用性.3 北辛安地区景观规划3.1 北辛安地区现状北辛安地区行政规划隶属北京市石景山区,位于石景山区西部,面积约为141hm2,本文选定北辛安内中心地块进行研究,面积约为50hm2.其周边用地性质分类较为清晰简单,主要以工业园区用地、居住用地、商业服务用地为主.北辛安地区周边绿地较少,且绿地分布不均匀,大部分绿地可达性不高.当前,由于历史与政策变化因素,北辛安地区现居住人员结构也呈现复杂状态.由于基础设施陈旧与不完善,居住环境也较为恶劣,为石景山区最大的棚户区,现状已进行拆除.(a)建筑用地图(b)居住区建筑规划图2 北辛安地区规划图基于石景山区城市规划,在北辛安地区控制性详细规划中,该地区的主要用地功能没有改变,还是以居住用地为主.并且依据石景山城市规划发展方向与当地居民的调研意向,增加了两处代征绿地用地作为北辛安地区公园绿地,满足人们的户外活动需要.北辛安地区内用地性质还有防护绿地用地、商业用地、幼儿园托幼用地、公交场站用地、社会福利用地等,丰富了北辛安地区的城市功能.所以本文基于已有居住区建筑规划,完成景观设计对城市小气候影响的探究.3.2 基于前期规划的ENVI-met小气候模拟分析3.2.1 温度与相对湿度根据实地调研与谷歌卫星影像图进行北辛安地区ENVI-met模型的建立,其居住区建筑最高限高80m,研究区域面积约为50hm2,根据研究区域面积设置网格分辨率dx=4m、dy=4m、dz=6m.模拟气候初始数据为2017年4月10日当天大气候环境的天气数值,模拟时间为11∶00~14∶00,共3小时,为人们活动较为频繁且全天气温较高时间段.初始温度为20℃,初始相对湿度为50%,模型粗糙度长度采用系统默认值0.1,建筑立面材料为系统默认材质,模型区域下垫面材质为沥青马路和灰色地砖硬质铺装,基于现状前期模拟没有种植高大乔木,有地被草布置.经过模拟计算,温度与相对湿度数值分布如图3~4所示,本文所展示的计算结果采用时间点为12∶00的数据.通过分析发现,该区域呈红紫色区域为温度相对较高的地方,位于西侧空间格局较为开放且建筑密度较高的建筑组团区域;而东侧区域则由于建筑间密度较低,温度相对适宜.就相对湿度的分布状况而言,西部相对湿度较低,向东推移则出现逐渐升高趋势.相对湿度变化与该地区温度变化趋势具有负相关的对应变化关系.图3 温度模拟图4 相对湿度模拟3.2.2 风速与太阳辐射基于模型模拟计算得出的该区域风速与太阳辐射变化结果,参见图5~6.其中初始风速数值为2m/s.从风速模拟情况来看,西侧风速较大,且在3条东西向主要街道上风速更大,产生了峡谷效应.建筑组团空间内风速数值从模拟情况来看则较为适宜.从太阳辐射来看,由于该区域内建筑层高一般在60~80m之间,在建筑组团内部空间中,太阳辐射被有效阻挡.每个建筑组团区域内的太阳辐射数值控制在了较为适宜的范围,如图中呈现绿色部分.图5 风速模拟图6 太阳辐射3.3 人体热舒适度评价人体热舒适,指人体对热环境感到满意的主客观评价.人的热舒适感主要建立在人和周围环境正常的热交换上,以人体热平衡为前提,本文使用的主要评价指标有预测平均投票数(Predicted Mean Vote,简称PMV)与生理等效温度(Physio-logical Equivalent Temperature,简称PET).其中PMV于1970年由丹麦的范格尔教授提出,是表征人体热反应(冷热感觉)的评价指标,代表了同一环境中大多数人的冷热感觉;PET由Hoppe提出,是在慕尼黑人体热量平衡模型MEMI基础上推导出的热指标,定义为在某一室内或户外环境中,人体皮肤温度和体内温度达到与典型室内环境同等的热状态所对应的气温.[6]图7 模拟数值选点根据所建立的北辛安地区ENVI-met模型,所得出的4种上述小气候计算结果进行叠加分析,首先根据北辛安地区公共空间的布局,以及分布相对均匀的原则,拟选择10个公共空间的中点.根据人们活动相对较频繁的时间段,提取该位置模拟的4月10日当日中午12∶00的温度、相对湿度、风速和太阳辐射数据,进行表征人体热反应评价指标PMV和PET的计算,如表1所示.根据表征人体热反应的评价指标PMV和PET评价标准,对应的热感觉评价进行分析.其中B、D、E、F、H、J等6个点的PMV指数趋于0,热感觉评价为较为舒适偏微凉,PET指数位于15.5左右浮动,属于舒适稍偏冷,人体具有轻微冷-热应激.而A、C、G、I等4个点的PMV指数偏-1,热感觉评价为偏凉,PET指数偏小,热感觉评价同时偏稍冷.根绝模拟计算结果显示,其中A点热感觉评价最差,F点热感觉评价最优.表1 10个选点对应PMV、PET指数与热舒适评价选点模拟时间PMV热感觉对应关系PET热感觉对应关系热应激评价A12∶00-1.0偏微凉14.8偏稍冷轻微冷热应激B12∶00-0.8适中偏微凉15.3舒适偏稍冷轻微冷热应激C12∶00-0.9偏微凉15.0舒适偏稍冷轻微冷热应激D12∶00-0.7适中偏微凉15.3舒适偏稍冷轻微冷热应激E12∶00-0.7适中15.5舒适偏稍冷轻微冷热应激F12∶00-0.7适中16.5舒适基本无热应激G12∶00-0.8偏微凉15.1舒适偏稍冷轻微冷热应激H12∶00-0.7适中偏微凉15.5舒适偏稍冷轻微冷热应激I12∶00-0.8适中偏微凉15.5舒适偏稍冷轻微冷热应激J12∶00-0.8适中16.2舒适基本无热应激图8 最适舒适度范围提取综合ENVI-met模型计算4种小气候因素模拟结果与PMV、PET指数分析,通过4种小气候因素最适舒适度范围叠加分析得出图8,其中深绿色区域为热舒适度评价较好的区域,浅色区域为热舒适度评价较差的区域.由图8可知,东侧建筑组团内空间的舒适度评价较好,建筑空间格局较为适中,其中代征绿地地块的热舒适度评价最优,西北侧A点热舒适度评价较差.由此可得出基于小气候模拟的设计策略.3.4 基于小气候模拟分析提取规划设计理念根据热舒适度评价分析得出后续设计的空间分析,如图9所示,其中红色部分是在后续设计中需要注意改善小气候环境的空间,绿色部分为小气候环境评价较优的空间,可以在后续设计中多提供一些人们活动的空间.图9 设计改善空间分析3.5 规划方案基于前期对该片区城市小气候的模拟分析以及现状调研分析,后续的景观规划设计采取规划若干单元场地的方法,使居民活动多核心化.地面材料采用利于雨洪管理的渗水型材料,绿地采用微下凹形式应对北京的雨季与旱季,使景观规划设计后的场地形成雨季微湿地景观与旱季正常绿地景观.利用植物的生态功能对城市小气候进行调节,针对评价较优区域设置了更多的公共空间,供人们活动.再根据热舒适度评价分析规划慢行系统,将各个单元公共空间串联,如图10所示.针对小气候空间环境的热舒适度评价,在西侧广场考虑种植一些冠幅较大的乔木,如国槐、悬铃木等,建立具有林荫的冠下广场空间改善热舒适度体验.西侧热舒适评价较差的几处空间同样利用植物的空间围合和空间划分方式进行设计,为降温增湿提供保障,同时打开西侧小区封闭的围墙,种植行道树时增大其间距,形成良好的小气候循环,改善热舒适度体验.在东侧评价较优的空间内,则在原本景观规划的基础上,将人们进行有氧运动、健身的空间场地设置在东侧,满足日常运动需求.针对原有的绿地缺失,规划了覆盖率较大的绿地系统,提升城市绿化和生态环境,也能够改善当地小气候环境.其中慢行系统的建立也参考了热舒适度评价的结果,在评价较弱的地区慢行步道较为笔直明朗,满足快速通行,同时两侧种植比较丰富的景观植物或者强调透视线的植物列植.在东侧评价较优的空间,慢行步道较为曲折,使人们拥有更多的行走时间与空间,在散步时能有良好的热舒适体验.图10 规划总平面图4 环境更新前后城市小气候评价对比4.1 4种因素前后对比4.1.1 温度对比通过建立北辛安地区景观规划后的ENVI-met模型,采取控制变量的方法,将采用相同网格分辨率、模拟日期、初始气候条件、计算模拟时间,规划后模型对地面材质,空间布置以及植物种植进行了更换与增补,得出该地区规划后的小气候指标模拟图,见图11.将温度前后计算模拟对比发现,通过小气候环境前期分析,有针对性的指导景观规划设计,从而达到了一定程度上的小气候环境温度因素改善,从图11(b)来看,温度峰值的范围明显有一定程度的缩减,尤其是西南侧建筑组团空间的改善最为明显.(a)前期模拟(b)后期模拟图11 温度模拟4.1.2 相对湿度对比(a)前期模拟(b)后期模拟图12 相对湿度模拟对比相对湿度模拟计算成果图12可以发现,降温增湿的作用比较明显,相对较为干燥的蓝色区域缩减程度明显,同时在慢行系统的规划设计上可以看出,该区域增湿效应比较明显.4.1.3 风速对比从风速对比分析可发现,设计红线范围内,风速变化有明显降低改善的趋势,在建筑组团中的单元场地小环境内能够产生一定的风循环.但从图13中可明显看出在东西向主要街道上,风速没有得到一定程度的改善,还有增大的趋势.这表明了在后续设计中,还需调整街道空间的景观布局.这也提出了本文的一个不足之处,有待在后续的研究中进行验证和解决.(a)前期模拟(b)后期模拟图13 风速对比模拟4.1.4 太阳辐射对比(a)前期模拟(b)后期模拟图14 太阳辐射模拟通过对比太阳辐射模拟结果发现,在北辛安地区内太阳辐射变化幅度并不明显,究其原因是北辛安地区内建筑较高,在一定程度上阻挡了太阳辐射.但可以发现,在中央住区公园处,太阳辐射的强度有微弱的削减,如图14所示.4.2 最适舒适度范围对比(a)前期提取(b)后期提取图15 舒适度范围提取将上述4种小气候因素综合分析叠加,再次得出北辛安地区后期舒适度区域范围图.从图15中可以看出,该地区经过景观规划设计后得出的最适舒适度范围明显扩大,且在设计红线范围内均匀分布,热舒适评价良好的地区基本覆盖在整个区域,能够为人们提供良好的空间体验.5 结语本文模拟了设计区域城市小气候的状况,并且通过计算得出其热舒适度评价,从而在一定程度上指导城市绿地景观规划的内容,此种研究方法是ENVI-met小气候模拟软件在城市绿地景观规划领域中新技术、新方法的一次有效尝试.经过本文试验研究,在目前城市绿地景观规划的大背景下,此种设计方法流程,即设计中首先考虑城市小气候的影响因素,通过直观的数据来为后续设计提供一定的指导意见和设计策略,也是一种设计的新视角,可更有针对性的进行空间的营造与植物的种植,为人们提供良好的热舒适体验,建设具有特色的绿色城市景观空间.参考文献【相关文献】[1] 贝内迪克特,麦克马洪.绿色基础设施:连接景观与社区[M].黄丽玲,等,译.北京:中国建筑工业出版社,2010:58,258[2] 杨鑫,傅凡.交通影响下的中国特大城市景观格局研究——以北京为例[J].城市发展研究,2015,22(7):58-60[3] 朱虹.小气候影响下的城市广场景观空间适应性设计应用研究——以西安市大雁塔北广场为例[D].西安:西安建筑科技大学,2016[4] 冷红,袁青.城市小气候环境控制及优化的国际经验及启示[J].国际城市规划,2014,29(06):114-11[5] 秦文翠.街区尺度上的城市小气候数值模拟研究[D].重庆:西南大学,2015[6] 刘滨谊,魏冬雪,李凌舒.上海国歌广场热舒适研究[J].中国园林,2017,33(4):5-11。

suburbs. The change of land use in Nanjing reflects the process of large-scale urban expansion. In the future, the development of land use urbanization in Nanjing needs to pay more attention to the construction of ecological civilization, so as to control the urban expansion and to realize the sustainable and coordinated development of the city.Key words geoscience information graph; land use; dynamic attitude; transfer matrix; urban expansion1引言土地利用/覆被变化表征人类活动对土地及自然生态系统的利用和改造,是全球变化研究的热点问题[1,2]。

土地对城市化发展有着重要作用,为人类的城市化活动提供空间载体,是一切社会生产活动的基础,而面对土地供需矛盾日益严重的态势,正确处理城市可持续协调发展与城市土地扩张二者的关系已成为城市发展急需解决的问题 [3]。

国内许多学者对此进行了大量的研究,郑惠等研究了2009—2018年广西城市化与城市土地集约利用时空耦合协调发展 [3],吴静等对资源型城市城镇化的进程及土地利用生态风险进行了研究[4],李睿等探析了城市化背景下黔中多山城市的扩展模式及城市生态问题[5]。

本文以南京市为研究对象,以全球地表覆盖数据产品GlobeLand30的2000年、2010年及2020年三期土地利用覆盖数据为数据源,利用涨落势图谱、土地利用转移矩阵、土地利用类型变化图,选取土地利用动态度、土地利用扩展综合指数及土地利用转入率、转出率等指标分析2000—2020年南京市土地利用数量及空间分布变化,探讨该市土地利用城市化演变趋势,为优化城市国土空间结构、加强空间治理和规划提供科学依据[6]。