嗜铬细胞瘤的诊治

- 格式:pptx

- 大小:18.22 MB

- 文档页数:48

嗜铬细胞瘤诊治进展背景介绍嗜铬细胞瘤是一种罕见的神经内分泌肿瘤,通常起源于肾上腺或副交感神经系统的嗜铬细胞。

它们可以分泌儿茶酚胺激素(如肾上腺素和去甲肾上腺素),导致高血压,心动过速和出汗等症状。

因为嗜铬细胞瘤的症状和其他常见疾病非常相似,如高血压和焦虑症,因此它们的诊断和治疗一直是一个挑战。

诊断进展最近的研究表明,许多嗜铬细胞瘤与遗传突变相关联,如多发性内分泌腺瘤和神经纤维瘤病。

因此,家族史是嗜铬细胞瘤疑似患者应该询问的重要问题之一。

现在,诊断嗜铬细胞瘤的关键是通过测量尿液中儿茶酚胺代谢物的含量来检测。

这种检查可以检测到大约90%的嗜铬细胞瘤,但是它有一些缺陷,例如低敏感性和不良特异性。

最近,一些新技术被开发用于诊断嗜铬细胞瘤。

例如,底物类胶体传感器(SBP)和电化学传感器(e-sensor)可以在病人血液或尿液中检测到高灵敏度、高特异性的儿茶酚胺代谢物。

治疗进展嗜铬细胞瘤的治疗目标是完全摘除肿瘤,但该疾病常常处于恶性状态并会迁移到其他部位。

手术切除有助于大多数患者,但对于转移性嗜铬细胞瘤患者,手术可能不是最佳选择。

现在,一些新的治疗方法被开发用于治疗嗜铬细胞瘤。

例如,放射性核素治疗(RNT)和放射性树脂微球治疗(SIRT)可以用于治疗嗜铬细胞瘤的转移性病变。

此外,融合蛋白靶向治疗和免疫疗法也是当前研究的热点。

嗜铬细胞瘤是一种难于诊断和治疗的神经内分泌肿瘤。

最近的研究发展了一些新技术和治疗方法,为嗜铬细胞瘤患者提供了更好的设施。

尽管如此,更多的研究仍然需要开展,以便更好地理解嗜铬细胞瘤的发病机制和治疗方法的有效性和安全性。

肾上腺外科疾病临床诊疗指南第一节嗜铬细胞瘤嗜铬细胞瘤是起源于肾上腺髓质、交感神经节或其他部位嗜铬组织(如主动脉旁嗜铬体和膀胱等)的肿瘤,属于APUD系统的肿瘤。

该肿瘤持续或间歇地释放大量儿茶酚胺,引起持续性或阵发性高血压和多个器官的功能及代谢紊乱。

肿瘤90%位于肾上腺,10%为肾上腺外;单侧肿瘤约占90%,双侧占10%;单发肿瘤约占90%,多发占10%;良性肿瘤占90%,恶性占10%。

【诊断要点】1.高血压为最主要的表现,呈阵发性高血压或持续性高血压,或持续性高血压基础上阵发性发作,血压可达26.5—33.9/16.9—23.9kPa。

2.血压升高常伴心悸、气急、头痛、头晕、面色苍白、大汗淋漓、四肢发冷、视觉模糊等。

重者发生肺水肿、心力衰竭、脑出血,甚至死亡。

3.部分患者有血压升高的诱因,如外伤、妊娠、分娩、麻醉、手术等。

这类患者危险性较大.若处理不当,往往会引起死亡。

4.代谢紊乱引起血糖升高、发热、体重减轻和消化道症状。

5.位于膀胱的嗜铬细胞瘤,常在排尿时或排尿后出现头痛、头昏、心悸、出汗和血压升高,甚至晕厥。

其他肾上腺外的嗜铬细胞瘤,可能出现受累器官的相应症状。

6.血和尿儿茶酣胺水平升高,24小时尿儿茶酚胺>50mmol/L,尿VMA>85umol/L;症状发作时收集3小时尿检查对诊断帮助大。

7.酚妥拉明抑制试验:适用于高血压患者,血压高于22.6/14.6kPa时方可施行。

方法:平时血压平均值作为对照,开放静脉通道,酚妥拉明5mg快速注入静脉。

每30秒测1次血压、若2—3分钟内血压下降4.67/333kpa,并持续3—5分钟为阳性反应。

8.组胺激发试验:可适用于怀疑无症状嗜铬细胞瘤。

试验前2天停用一切镇静药,取组胺0.025一0.05mg,1—2分钟静椎,观察方法同酣妥拉明试验,血压升高6.67/4.0kPq持续5分钟为阳性。

9.B超检查可发现肾上腺.主动脉旁和膀胱等部位的肿瘤,为定位诊断提供线索。

解读嗜铬细胞瘤的发病机制和诊断方法嗜铬细胞瘤(Pheochromocytoma)是一种罕见的内分泌肿瘤,通常发生在肾上腺髓质中。

它由嗜铬细胞(chromaffin cell)形成,这些细胞能够产生、储存和释放肾上腺素和去甲肾上腺素等儿茶酚胺类物质。

嗜铬细胞瘤的发病机制与遗传、肿瘤相关基因突变以及局部环境因素有关。

诊断方法包括临床表现、实验室检查和影像学检查等多项手段。

一、嗜铬细胞瘤的发病机制1. 遗传因素近年来许多研究表明,遗传因素在嗜铬细胞瘤的发病过程中起着重要作用。

大约30%的患者存在家族性聚集现象,具有明显的家族性特点。

其中最常见的遗传性疾病是多发性内分泌腺瘤Ⅱ型(MENⅡ型)和孤立性肾上腺髓质增生(PGL)。

这些患者常伴有与嗜铬细胞瘤相关的遗传突变。

例如,MENⅡ型中携带RET突变以及PGL中携带SDHx基因家族的突变。

2. 肿瘤相关基因突变研究发现,嗜铬细胞瘤存在一些肿瘤相关基因的突变。

其中最重要的是Pheochromocytoma(PG)蛋白酪氨酸激酶(Pheochromocytoma protein kinase,PGPK)。

该蛋白通过通径调控、依赖对生长和存活有重要作用的信号官能团,影响细胞增殖和凋亡。

此外,研究还发现与嗜铬细胞瘤发生相关的其他基因突变,如VHL、TMEM127以及MAX等。

3. 局部环境逆境诱导在正常情况下,肾上腺髓质中嗜铬细胞对应激刺激进行反应,并释放大量肾上腺素和去甲肾上腺素。

然而,在一些特定条件下(如剧烈运动、手术切口等),局部环境的创伤和逆境会引起嗜铬细胞瘤的发作。

这些外界刺激能够触发肿瘤细胞内部信号通路的变化,从而导致嗜铬细胞瘤的发病。

二、嗜铬细胞瘤的诊断方法1. 临床表现嗜铬细胞瘤患者往往表现出阵发性高血压、头痛、心悸、出汗、手颤等典型症状。

然而,临床上也有一些无典型表现的患者,因此仅凭临床表现可能存在误诊。

2. 实验室检查实验室检查可通过测定尿液和血液中游离甲氧基肾上腺素和去甲肾上腺素以及稳定代谢产物-动员新陈代谢途径。

嗜铬细胞瘤诊断金标准嗜铬细胞瘤是一种常见的内分泌肿瘤,起源于肾上腺髓质嗜铬细胞,其诊断对于患者的治疗和预后具有重要意义。

为了准确地诊断嗜铬细胞瘤,医学界制定了一系列的诊断金标准。

本文将介绍嗜铬细胞瘤的诊断金标准,以及其中应用的一些常见检测方法。

一、临床症状嗜铬细胞瘤的临床症状取决于肿瘤的分泌物质,其中以肾上腺素和去甲肾上腺素分泌最多,临床表现多样化。

常见的症状包括阵发性高血压、心悸、头痛、出汗、恶心、呕吐等。

这些症状在嗜铬细胞瘤发作时表现较为明显,对于嗜铬细胞瘤的初步诊断具有重要意义。

二、血液生化检测血液中的生化指标对于嗜铬细胞瘤的诊断起着至关重要的作用。

常见的生化指标有24小时尿儿茶酚胺、血和尿中的儿茶酚胺代谢产物(如VMA、HVA)等。

这些指标的水平升高可以提示嗜铬细胞瘤的存在,并辅助进一步的检查。

三、影像学检查影像学检查是嗜铬细胞瘤诊断中必不可少的一部分。

其中最常用的是CT和MRI检查。

这些检查可以帮助确定肿瘤的位置、大小以及是否存在转移。

同时,由于嗜铬细胞瘤具有发作性特点,需要进行功能性影像学检查,如MIBG扫描。

这些影像学检查的结果能提供直接的证据用于诊断。

四、内分泌功能测试由于嗜铬细胞瘤是一种内分泌肿瘤,内分泌功能测试在其诊断中具有重要意义。

常用的内分泌功能测试包括静脉采血测定儿茶酚胺、肾上腺皮质激素和肾上腺髓质激素的水平。

这些测试结果能够反映嗜铬细胞瘤是否存在以及肿瘤的分泌功能。

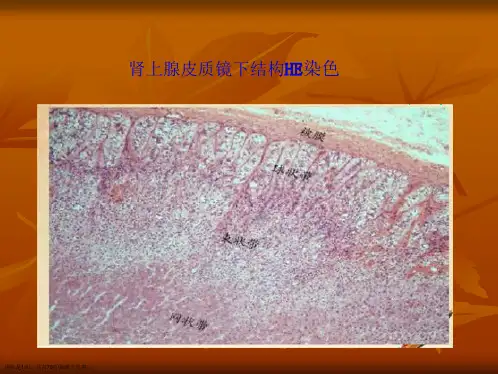

五、组织学检查组织学检查是确诊嗜铬细胞瘤的关键步骤。

通过从瘤组织中取材,进行显微镜下的观察,可以确定肿瘤细胞的嗜铬性,进而确诊嗜铬细胞瘤。

组织学检查通常通过手术切除瘤体进行,是最可靠、最直接的诊断方法。

总结:嗜铬细胞瘤的诊断金标准主要包括临床症状、血液生化检测、影像学检查、内分泌功能测试和组织学检查。

这些检查方法在不同程度上反映了嗜铬细胞瘤的存在和性质。

对于嗜铬细胞瘤的准确诊断,应该综合运用上述各种检查方法,并交叉验证结果,以提高诊断的准确性。

嗜铬细胞瘤诊断标准嗜铬细胞瘤(Pheochromocytoma)是一种罕见的神经内分泌肿瘤,起源于嗜铬细胞,主要在肾上腺髓质和交感神经节内发生,可分泌儿茶酚胺,导致高血压和其他症状。

在临床上,嗜铬细胞瘤的诊断非常重要,因为它可能会导致严重的并发症,如高血压危象、心血管疾病、脑血管意外等。

本文将探讨嗜铬细胞瘤的诊断标准。

一、嗜铬细胞瘤的分类根据病变部位和功能,嗜铬细胞瘤可以分为肾上腺嗜铬细胞瘤和交感神经节嗜铬细胞瘤两种类型。

前者约占全部病例的80%,多为单侧发病;后者约占全部病例的20%,多发生在颈、胸、腹视线上的交感节链。

二、嗜铬细胞瘤的诊断标准1. 临床表现嗜铬细胞瘤的典型症状是发作性头痛、发热、出汗、心悸、高血压、胸闷等。

此外,病人可能还有恶心、呕吐、腹部疼痛、不安、焦虑等不适感。

临床上约有60%的患者有高血压病史,血压测定可呈现间歇性或持续性高血压。

嗜铬细胞瘤诱发的高血压可能会导致心脏增大、心力衰竭、脑血管意外等并发症。

2. 实验室检查嗜铬细胞瘤的实验室检查包括尿儿茶酚胺、血儿茶酚胺和肾上腺素/去甲肾上腺素比值等检查。

(1)尿儿茶酚胺检查:是嗜铬细胞瘤诊断中最常用的生化指标之一,可以通过24小时尿液收集测定。

一般认为,正常情况下,24小时尿中儿茶酚胺分泌量不超过400 μg/24h,而嗜铬细胞瘤病人通常会分泌超过1000 μg/24h的儿茶酚胺。

(2)血儿茶酚胺检查:可作为嗜铬细胞瘤筛查的辅助指标。

血儿茶酚胺的正常值为70~750 pg/mL,大多数嗜铬细胞瘤病人血中儿茶酚胺、去甲肾上腺素或肾上腺素水平明显升高。

(3)肾上腺素/去甲肾上腺素比值:对诊断嗜铬细胞瘤有一定帮助,因为肾上腺素通常比去甲肾上腺素更加易被嗜铬细胞瘤合成。

3. 影像学检查影像学检查可以帮助确定嗜铬细胞瘤的位置、大小和形态。

包括CT、MRI、超声等,其中CT扫描是最常用的检查手段。

CT扫描可以显示肿瘤是否存在占位效应、边缘是否光滑、钙化情况、是否有出血或坏死等。

嗜铬细胞瘤的鉴别诊断嗜铬细胞瘤是起源于神经外胚层嗜铬组织的肿瘤,肿瘤可分泌儿茶酚胺(如肾上腺素/去甲肾上腺素),导致陈发性或持续性高血压/心慌心悸/代谢紊乱等一些列症状及体征,肿瘤若大量释放儿茶酚胺(可导致多器官功能衰竭危及生命。

嗜铬细胞瘤首选手术切除,术前应当采用α受体阻滞剂做充分术前准备,可有效预防术中儿茶酚胺大量释放引起的血压剧烈波动及各种并发症,降低手术风险。

嗜铬细胞瘤大部分为肾上腺来源嗜铬细胞瘤,其余为肾上腺外的嗜铬细胞瘤,又称异位嗜铬细胞瘤,最常见位于腹膜后。

特别是腹膜后其他肿瘤与腹膜后异位嗜铬细胞瘤难以鉴别,应当警惕嗜铬细胞瘤可能,做好充分术前准备。

下面就与大家分享鼓楼医院泌尿外科肾上腺及腹膜后肿瘤中心关于嗜铬细胞瘤诊断经验。

一、肾上腺嗜铬细胞瘤的鉴别诊断肾上腺来源的嗜铬细胞瘤主要与肾上腺皮质腺瘤做鉴别诊断,嗜铬细胞瘤的CT平扫一般CT值较高(与肾脏相当),可有特征性的液化坏死低密度区,增强可见特征性的显著强化或环形强化,但也有强化不明显的;嗜铬细胞瘤的MRI平扫大部分表现为T2高信号(与肾脏对比)/DWI-b1000高信号/ADC低信号;血儿茶酚胺及代谢产物显示去甲变肾上腺素/变肾上腺素升高(若升高2倍以上可基本确定)。

而肾上腺皮质腺瘤的CT值较低,增强显示轻中度强化;MRI平扫显示为特征性的T1反相信号减低,血儿茶酚胺及代谢产物基本正常。

1、典型病例1(肾上腺皮质腺瘤)此例CT平扫值较高且强化显著,CT难以鉴别;但MRI显示特征性的T1反相信号减低;血儿茶酚胺及代谢产物也正常。

2、典型病例2(嗜铬细胞瘤)此例CT平扫值较高且明显强化;MRI显示特征性的T2高信号/DWI-b1000高信号/ADC低信号,T1反相信号不减低;血去甲变肾上腺素升高4倍。

3、典型病例3(嗜铬细胞瘤)此例CT平扫值较高且呈特征性“环形强化”;MRI显示特征性的T2高信号/DWI-b1000高信号/ADC低信号,T1反相信号不减低;血去甲变肾上腺素稍高。

嗜铬细胞瘤和副神经节瘤的分类、诊断及治疗(一)定义嗜铬细胞瘤(PCC)和副神经节瘤(PGL)合称为PPGL,是由神经嵴起源的嗜铬细胞产生的肿瘤,分布于肾上腺髓质、交感神经节或其他部位的嗜铬组织,这种肿瘤持续或间断地释放大量儿茶酚胺,引起持续性或阵发性高血压和多脏器功能异常及代谢紊乱。

PPGL中80%~85%来源于肾上腺髓质,称为嗜铬细胞瘤,其余来源于肾上腺外的交感或副交感神经,称为副神经节瘤。

PPGL中10%~17%为转移性,35%~40%为遗传性。

(二)临床表现1.高血压可为阵发性、持续性或持续性高血压基础上的阵发性加重,常规降压药物治疗效果不佳。

可因体位变换、压迫腹部、情绪激动、排尿排便等因素诱发,发作持续时间不等,发作频度不等,发作时血压可明显升高达(200~300)/(150~180)mmHg,可伴有头痛、心悸、大汗三联征,严重者可出现恶性高血压、高血压性脑病、眼底出血等严重并发症。

2.直立性低血压多数持续性高血压患者常伴有直立性低血压,少数患者有低血压甚至休克,或高血压与低血压交替出现。

3.代谢异常儿茶酚胺为升糖激素,大量释放可导致血糖升高,出现糖耐量异常或糖尿病;儿茶酚胺还能促进脂肪分解,升高血中FFA浓度,增加代谢率;少部分患者可出现发热、白细胞升高等表现。

4.其他系统异常表现(1)心血管系统:可有儿茶酚胺心肌病、心律失常、心绞痛、心梗或心衰等。

(2)消化系统:便秘、腹胀、腹痛、肠梗阻、胆石症等,如肿瘤位于盆腔或直肠附近,用力排便时因腹压升高可诱发高血压发作。

(3)泌尿系异常:病程长、病情重者因高血压可导致肾功能损害;位于膀胱的副神经节瘤可因排尿引起高血压发作。

(4)神经系统:部分患者在高血压发作时出现精神紧张、烦躁、焦虑,甚至恐怖或濒死感,部分患者出现晕厥、抽搐、症状性癫痫发作等神经精神症状。

(5)伴发其他内分泌疾病:可作为MEN的一部分,同时合并甲状腺髓样癌、甲状旁腺功能亢进等;若为Von Hippel-Lindau病或神经纤维瘤病1型的一部分,还可同时合并其他部位肿瘤的相关临床表现。

嗜铬细胞瘤危象诊疗指南【概述】嗜铬细胞瘤危象是在嗜铬细胞瘤未被诊断或虽已诊断但未良好控制,加上一些诱发因素导致多种具有特征性的危急症群发生,如不及时处理,病死率极高。

嗜铬细胞瘤具有分泌肾上腺素、去甲肾上腺素的功能,能导致高血压、心悸、高血糖等内分泌紊乱症状。

【诊断】嗜铬细胞瘤主要发生于6~14岁的青少年,男孩多见。

一般为良性肿瘤,恶性肿瘤低于10%。

对于高血压的儿童,或有嗜铬细胞瘤家族史者,应作出定位和定性诊断:(1) 生化检查:检测24小时尿VMA的含量,高值者有定性诊断价值;同时进行血液中肾素、醛固酮、血管紧张素的检测,更有助于诊断(2) 影像学检查:增强CT和腹部超声明确肿块大小及其与周围器官的关系。

嗜铬细胞瘤危象包括高血压危象。

高血压与低血压交替、发作性低血压与休克、急性左心功能不全、上消化道大出血、糖尿病酮症酸中毒及低血糖危象等。

在骤发高血压或持续性高血压阵发性加剧的基础上,同时伴有下列一项或多项症状,可诊断嗜铬细胞瘤危象:a)发作时有剧烈头痛、呕吐、视力下降且血压>29.3kPa / 23.9kPa(220 mmHg /180mmHg)者b)均有短暂意识丧失、抽搐、脑出血等明显高血压脑病症状者c)严重心律失常、心力衰竭、心肌损害等心脏损害者d)剧烈腹痛、消化道出血、急性溃疡穿孔等消化道急症者e)高热(>39℃)者f)出现休克或高、低血压反复交替出现者【治疗】90%以上的病例可通过切除病灶而治愈,尽可能在手术前纠正病理状态,是预防危象发生、保障手术安全的重要措施。

在治疗中需注意以下要点:(1) 术前降压:降压是术前准备的要点。

对于血压较高的患儿,可先联合运用利尿剂+钙拮抗剂(硝苯地平)降压。

具体为:双氢克尿噻1~2 mg/kg.d,分1~2次口服;安体舒通1~3 mg/kg.d,分2~4次口服;硝苯地平0.25 mg/kg.d,分1~2次口服。

对于以上降压药物效果不佳或有高血压危象的患儿,可运用硝普钠降压。

嗜铬细胞瘤诊断流程和注意事项(全文)嗜铬细胞瘤(PCC)是起源于肾上腺髓质,副神经瘤(PGL)是起源于肾上腺外的交感神经链并具有激素分泌功能的神经内分泌肿瘤。

主要合成、分泌和释放大量儿茶酚胺,如NE、E和DA,引起患者血压升高和代谢性改变等一系列临床症候群,并造成心、脑、肾、血管等严重并发症,甚至成为患者死亡的主要原因。

PCC肿瘤位于肾上腺,PGL肿瘤位于胸、腹部和盆腔的脊椎旁交感神经链,二者合称为PPGL(嗜铬细胞瘤和副神经瘤)。

1.推荐:对以下人群进行嗜铬细胞瘤和副神经节瘤(PPGL)筛查(1|●●●●)◆有PPGL症状和体征有阵发性高血压发作、伴头痛、心悸、多汗三联征、体位性低血压的患者◆服用多巴胺受体拮抗剂、拟交感神经类、阿片类、去甲肾上腺素或5-羟色胺再摄取抑制剂、单胺氧化酶抑制剂等药物诱发PPGL症状发作◆肾上腺意外瘤◆有PPGL或PPGL 相关遗传综合征家族史◆有PPGL 既往史2.推荐:诊断PPGL 首选血浆游离或尿液甲氧基肾上腺素类(MNs)浓度测定(1|●●●●)建议:可同时检测血或尿NE、肾上腺素(E)、多巴胺和其他代谢产物3-甲氧基酪胺(3-MT)、高香草酸( HVA)和香草扁桃酸(VMA)浓度以帮助诊断(2|●●●○)采血注意事项:因患者体位及应激状态均可影响CA 及MNs水平,从仰卧位到直立位的血浆CA及MNs可升高2-3倍,故建议患者检测前应仰卧位或坐位至少休息30min 后再采血,判断结果时采用相同体位的参考值.24尿留取事项:患者应准确留取24h尿量并保持尿液酸化再检测MNs水平,尿液酸化至pH4.0可防止CA降解。

对CA测定结果有干扰的药物:如利尿剂、肾上腺α-及β-受体阻滞剂、扩血管药、钙通道阻滞剂等,外源性拟交感药物及甲基多巴、左旋多巴可导致假阳性结果,故检测前应停用血浆CA测定结果可受环境、活动等因素影响?应激状态和焦虑患者的血浆CA水平亦可升高。

VMA是NE及E的最终代谢产物,24h尿中的正常值<7 mg/d (35mmol / d ),诊断PPGL灵敏度为46%~77%,特异度为86%~ 99%,但应同时检测血、尿CA和MNs水平。