岩溶环境和岩溶水资源

- 格式:doc

- 大小:95.00 KB

- 文档页数:9

地质勘察报告中的地下岩溶水资源评估地下岩溶水资源作为一种重要的地下水资源,对于人类社会的发展具有重要意义。

地质勘察报告中对地下岩溶水资源的评估是确保该资源合理利用的基础,本文将介绍地下岩溶水资源的特点及其在地质勘察报告中的评估方法。

一、地下岩溶水资源的特点地下岩溶水资源广泛分布于地壳中的岩溶地区,其具有以下几个特点:1. 储量丰富:地下岩溶水资源蕴藏量巨大,是丰富的地下水资源。

2. 丰富种类:地下岩溶水资源包括地下河流、地下湖泊和地下溶洞等多种形式。

3. 地下水动力强:由于岩溶地壳中裂隙发育,地下岩溶水资源具有较高的渗透能力和运移速度,具备较强的地下水动力。

4. 水质优良:由于岩溶地壳中的溶解作用,地下岩溶水资源的水质通常较好,是优质的饮用水和工业用水。

二、地下岩溶水资源的评估方法为了合理评估地下岩溶水资源的储量和质量,地质勘察报告中常采用以下方法:1. 地质地貌调查:通过对研究区域的地质地貌进行调查,了解岩溶发育程度和地下河流、湖泊、溶洞等地下岩溶水体的存在情况。

2. 地下水位观测:监测研究区域内的地下水位,以了解地下岩溶水资源的丰度和分布情况。

3. 化学分析:对地下岩溶水资源进行化学分析,评估水质状况和潜在用途。

4. 地下水抽水试验:通过地下水抽水试验,评估地下岩溶水资源的水源补给能力和可持续利用程度。

5. 地球物理探测:利用地球物理方法,如电法、重力法等,探测地下水体的分布和储量情况。

通过以上评估方法,可以得出地下岩溶水资源的储量、质量以及可持续利用的潜力。

三、地质勘察报告中的地下岩溶水资源评估应用地质勘察报告中的地下岩溶水资源评估应用主要体现在以下几个方面:1. 供水规划:通过评估地下岩溶水资源的储量和质量,为地区的供水规划提供参考,确保地下岩溶水资源的合理利用。

2. 灾害预防:地下岩溶水资源的开发利用,需要考虑岩溶地区的地质灾害风险。

通过评估地下岩溶水资源,可以提前预防地下水突然涌出引发的洪灾等问题。

岩溶水的利用

岩溶水是指储存在岩溶洞穴中的地下水。

岩溶地区地下水资源丰富,目前主要的开发利用方式有4种,分别为:表层岩溶泉蓄引取水、地下河巷道截水、地下河堵洞成库、钻井取水。

其中,表层岩溶泉蓄引取水是指受表层岩溶带补给的泉水,其形成主要是西南岩溶山区地表和近地表附近,四大圈层(大气、水、岩石、生物)交汇,碳-水-钙循环活跃,岩溶动力作用强烈,导致地表和近地表附近岩溶发育强烈,岩溶发育深度一般在几米至几十米之间,相对于下伏致密灰岩,表层岩溶带含水透水性强,降水入渗后,地下水沿表层岩溶带与下伏基岩交界面径流,在表层岩溶带变薄或地形转折处出露成泉。

简述岩溶的形成条件

岩溶是指在含有溶蚀性物质的岩石中,由于地下水的溶蚀和侵蚀作用,形成的裂隙、洞穴、地下河、地下溶洞等地貌现象。

岩溶的形成条件包括以下4个方面:

1、含有溶蚀性物质的岩石:岩溶的形成需要在岩石中含有溶蚀性物质,如碳酸盐、石膏、盐等。

其中,碳酸盐岩是最常见的岩溶类型。

2、充足的水源:水是岩溶形成的重要条件,需要有充足的地下水或地表水源,才能形成岩溶。

3、适宜的地下水流动条件:地下水的流动和水位变化是岩溶形成的主要动力,需要具备适宜的地下水流动条件,如岩石中有自然裂隙、岩体倾斜等条件。

4、一定的时间:岩溶形成需要一定的时间,通常需要经历数百年到几千年的漫长过程。

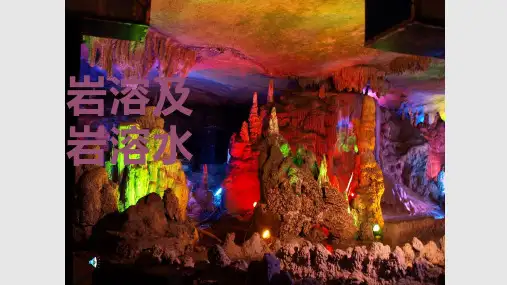

岩溶及岩溶水课件 (一)岩溶是指由于地下水的化学侵蚀作用和物理侵蚀作用而形成的一类自然地貌。

岩溶水则是指天然流经岩溶地貌地区的地下水和地表水。

岩溶及岩溶水作为地理学中一个重要分支,继承和发扬了自然地理学和动力地貌学的理论和方法,为人类认识和开发地球资源提供了重要的科学依据。

以下是有关岩溶及岩溶水课件的详细内容。

一、岩溶与其特征1、岩溶的概念:岩溶是指在地下水的化学腐蚀和物理侵蚀作用下,岩石、矿物和土壤形成的一类地貌。

2、岩溶的发育特征:(1)丰富的地表水和地下水资源;(2)地貌类型多样,形态复杂;(3)普遍存在的地下水通道与溶洞空间。

二、岩溶水及其特征1、岩溶水的概念:岩溶地貌下,由于地下水、地表水经过岩溶作用而形成自然流通的水文系统。

2、岩溶水的特征:(1)构成复杂,呈现多元化类型;(2)含水量大,水文循环速度快;(3)水文特征活跃,水质好,污染少。

三、岩溶及岩溶水在人类生产生活中的应用1、作为城市地下管网岩溶地质带地下空间多,又有不规则的裂隙和洞穴,天然的岩溶地质可以开挖形成城市道路、地下管网和地下停车场等。

2、清洗污水的补给水岩溶区容水能力强,地下水埋深深,水流速度快,水质清澈、微生物污染少。

利用岩溶区域自净能力进行地下水前期处理,如污水再生、供水一体化和河道治理等,可以达到良好的净化效果。

3、矿产资源的开发岩溶区域中泉水受到地热作用和岩溶作用的双重影响,容易形成丰富的地热矿泉水和喀斯特储水大气压、负气压等不同受力环境下各自具有的运移特性,所以岩溶带地区的矿产品颇多。

例如石漠化的治理,可将脆化石灰岩切割成不同的规格,作为建筑材料,消耗极小,符合可持续发展的需求。

总结如上所述,岩溶及岩溶水作为地理学中一个重要分支,是人们对于自然环境进行理论探讨和人工开发的重要依据,可以广泛应用于城市建设、环保治理、水利开发等多个领域,对于人类社会的可持续发展具有极其重要的意义。

岩溶水:赋存于各种岩溶空隙中的地下水便是岩溶水。

它的独特性在于不断改造其赋存环境,通过溶蚀的分异作用,使含水空间及本身的赋存趋于不均一性,常造成岩溶区地表严重缺水,而深部地下水富集并趋于“地下河系化”的现象。

基本特点:水量丰富而不均一,在不均一之中又有相对均一的地段;含水系统中多重含水介质并存,既具有统一水位面的含水网络,又有相对孤立的管道流;既有向排泄区的运动,又有导水通道与蓄水网络之间的互相补排运动;水质水量动态受岩溶发育程度的控制,在强烈发育区,动态变化大,对大气降水或地表水的补给响应快;岩溶水既是赋存于溶孔、溶隙、溶洞中的水,又是改造其赋存环境的动力,不断促进含水空间的演化。

岩溶含水层的含水介质特征:碳酸盐岩地区并不一定都是岩溶含水层,在那些岩溶不发育,岩块致密,仍以原生孔隙为主的地区或地段,实际上是碳酸盐岩地区的“相对隔水层”。

岩溶水含水体中存在着溶蚀孔隙、微裂隙,层面等扩散流介质,溶蚀大裂隙含水介质和管道流介质。

岩溶水的运动特征岩溶含水体中多重含水介质并存,为四个并存:层流和紊流并存;在压流和无压流并存;统一水流与孤立水流并存;明流与伏流并存。

岩溶水的运动速度变化很大。

在溶孔、溶隙中,地下水缓慢地渗流,水流流态属于层流状态;而在溶洞、暗河等岩溶管道中,地下水流速大,处于紊流状态;在介于两者之间的大裂隙中则多显示过渡的混合流状态。

岩溶水的补给、排泄、和动态特征1、溶孔裂隙水( 1)补给仍以缓慢地入渗补给为主,岩溶水量、水位等动态滞后于降雨。

( 2)具有统一的地下水位面及较完整的降落漏斗,各个方向上渗透性及水力联系相似。

( 3)地下径流以扩散流为主,排泄以大泉集中式排泄为主,动态相对稳定,年变幅小,不具备暴涨暴落的水文型动态,泉水流量和数年前降水有关。

( 4)地下水动态常具有多年周期性变化。

( 5)局部可以发育溶孔溶隙及小管道共同组成的强含水段。

2、管道流:在岩溶强烈发育地区,地下管道极其发育。

简要阐述岩溶对工程的影响一、引言岩溶是指由于地下水与溶蚀作用而形成的洞穴、地下河、地下湖等地质现象。

岩溶地区的特殊地质条件和独特的水文环境对工程建设产生了显著的影响,本文将从多个方面探讨岩溶对工程的影响。

二、岩溶对基础设施建设的影响1. 岩溶对道路建设的影响岩溶地区由于地形复杂,道路建设难度大。

在设计道路时需要考虑到洞穴和塌陷等问题,需要采用特殊的设计方法和技术手段,如加强路基和桥梁等。

此外,在施工过程中还需要注意保护洞穴和地下河等自然景观。

2. 岩溶对铁路建设的影响铁路在岩溶地区建设时也面临着类似的问题。

由于洞穴和塌陷等原因,铁路线路需要经过复杂的设计和施工。

此外,在运营过程中还需要注意保护周边环境和自然景观。

3. 岩溶对水利工程建设的影响水利工程建设在岩溶地区也需要注意保护地下水资源和自然景观。

在建设大型水库时,需要考虑到岩溶地区地质条件的复杂性,采用特殊的设计方法和施工技术。

三、岩溶对城市建设的影响1. 岩溶对城市规划的影响岩溶地区由于地形起伏较大,城市规划需要考虑到洞穴和塌陷等问题。

在规划过程中需要充分考虑到自然环境和生态保护,避免对周边环境造成破坏。

2. 岩溶对建筑物建设的影响在岩溶地区建造高层建筑物时需要特别注意其稳定性和安全性。

由于岩石不稳定和地质条件复杂,建筑物需要采用特殊的设计方法和技术手段来确保其安全性。

3. 岩溶对城市交通的影响由于岩溶地区道路交通困难,城市交通系统需要采用多种方式来解决交通拥堵问题。

例如,在一些岩溶地区开发了轨道交通系统来方便居民出行。

四、岩溶对环境保护的影响1. 岩溶对水资源的影响岩溶地区的地下水资源丰富,但由于地质条件复杂,需要采用特殊的保护措施来保护水资源不受污染。

2. 岩溶对生态环境的影响岩溶地区拥有独特的自然景观和生态系统,需要采取措施来保护其生态环境。

例如,在一些岩溶地区建立了自然保护区来保护珍稀濒危物种。

3. 岩溶对大气环境的影响在岩溶地区开采矿物等工业活动可能会对大气环境造成污染,需要采取措施来减少其对大气环境的影响。

岩溶水文地质学

岩溶水文地质学是研究岩溶地区水文地质特征的学科。

岩溶地区是指由于地下岩石溶解而形成的地貌。

在这样的地区,水文地质过程对地下水资源的形成和运移起着至关重要的作用。

岩溶水文地质学主要研究以下内容:

1. 岩溶地区的水文地质特征。

岩溶地区具有独特的地下水循环系统,包括岩溶水的形成、储存、运移和排泄等过程。

2. 岩溶地区的地下水资源。

岩溶地区的地下水资源主要是由于岩溶作用形成的裂隙、溶洞和地下河等地下水体。

3. 岩溶地区的水文地质环境。

岩溶地区的水文地质环境主要包括地下水质量、水量和水动力等方面。

4. 岩溶地区的水文地质问题。

岩溶地区的水文地质问题主要包括水源和水库建设、地下水污染和地下水开采等方面。

岩溶水文地质学的研究不仅对于岩溶地区的水资源管理和环境保护具有重要意义,同时也为其他地区的水文地质研究提供了重要的参考价值。

- 1 -。

我国北方岩溶分布面积广泛,岩溶水资源十分丰富,是当地水资源重要的组成部分。

郭庄泉是山西省第三大岩溶泉,多年平均流量为6.49m3/s。

近几十年来,由于区域性降水量减少与人类活动对岩溶水不断的汲取,导致郭庄泉流量不断衰减,从20世纪70年代开始泉水流量出现下降趋势,1956-1970年多年平均流量为8.90m3/s,1971-1990年多年平均流量为7.22 m3/s,1991-2000年多年平均流量为4.58 m3/s,2001-2009年多年平均流量为2.24 m3/s。

特别是90年代以来,减小幅度明显增大。

与泉水流量的衰减形成对照,泉域山前覆盖区汾阳市、孝义市一带岩溶水水位与20世纪70年代比较,岩溶水水位普遍下降幅度5m左右,在地下水开采区下降幅度可达10-30m。

受区域性水位下降影响郭庄泉口附近水位下降十分明显,从1980年起,年平均下降0.11m左右,目前汾河河谷排泄区的6个泉组,60个泉眼仅可见2个泉眼,其余全部干涸。

郭庄泉流量的衰减与区域岩溶水位下降,是气候变化与人类活动共同作用的结果,气候变化其表现形式主要为降水减少导致泉水补给量的下降,河流基流量的下降,从而渗漏量也随之减少;人类活动主要体现在采排量增加使岩溶水常年处于负均衡状态,而支流上水利水电设施的建设也间接影响了地表水渗漏补给量的减少。

人类活动对岩溶水质影响主要表现为采矿活动加速煤系地层中的黄铁矿含铁硫化物氧化,石化企业的烟气排放、堆灰渣场和炉渣场的废物经长期氧化、淋溶、排放的工业和生活有机废弃物导致降水中硫酸、碳酸组分浓度和酸度增大,岩溶水中硫酸盐含量增高,使岩溶水对含水介质侵蚀能力增强,更多的钙、镁转入水体,导致岩溶水总硬度上升;来自于热电、冶炼、焦化等工业“三废”造成岩溶水体重有机污染物残留浓度较高,其来源主要是而河谷内大量未达标的工矿企业和城镇生活污水直接排入汾河,进而通过渗漏污染岩溶水。

地下水水化学空间演化特征为,低TDS质量浓度的HCO3-SO4-Ca-Mg 或HCO3-Ca-Mg 型和HCO3-SO4-Ca-Mg 型岩溶裂隙水在其向下游运移的过程中,除固有的水-岩相互作用外,由于受采矿活动、地表水和生活污水渗漏补给的影响,其宏量离子组分含量不断上升,最终成为SO4 型、SO4-HCO3型、SO4-HCO3-Cl 型水。

我国岩溶地区土地退化研究评述摘要:岩溶山地研究是当前国内外地学学者的研究热点之一,它在我国有着较大的分布面积。

本文从成因、现状、治理措施等方面综述了我国岩溶山地的石漠化问题、生态环境效应影响、岩溶塌陷状况等方面的研究进展,并对未来岩溶山地土地退化的治理与发展进行展望,从而实现岩溶山地地区生态和经济的可持续发展。

关键词:岩溶山地;石漠化、生态环境、岩溶塌陷1引言岩溶山地地形复杂多样,地表起伏较大,是我国国土的重要主成部分,占国土面积的近1/3,并且在我国具有分布范围广,占有面积大的特点,南方集中分布于西南地区的贵州、云南、广西、四川等省份(表1),山东、河南、山西、内蒙古等省份是我国北方重要的岩溶地区。

表1西南岩溶山区岩溶山地的分布面积省份黔桂滇川鄂湘岩溶分布面积/万km2 13 9.5 11.21 8.2 4.1 5.7占所在省份总面积/% 73 41 29 15 22 27.3从20世纪80年代以来,我国学者开展了许多与岩溶山地相关的工作,以深化对岩溶山地、环境、人口与发展之间相互关系的认识。

对岩溶山地的研究可以简单明了地归纳为3个研究构成环节(形成原因、目前状况和防治措施)与3个核心研究内容(岩溶山地的石漠化、岩溶山地的生态环境、岩溶山地的土地塌陷)。

当前随着经济的发展和科技的进步,人们对岩溶山地的开发强度越来越大,然而伴随其产生的石漠化、生态环境脆弱、土地塌陷等问题也越来越突出。

2岩溶山地石漠化问题的研究进展2.1研究背景岩溶山地石漠化是指在热带、亚热带湿润、半湿润气候条件和岩溶极其发育的自然背景下,受人类不合理社会经济活动的干扰、破坏所造成的土壤严重侵蚀,基岩大面积出露,土地生产力严重下降,地表出现类似荒漠景观的土地退化过程[1]。

它是岩溶地区土地退化的极端形式,具有自然和社会的双重属性,容易造成洪涝灾害频发,耕地面积减少,生态环境脆弱,威胁当地人的生存等问题的发生。

自H.E.Legard于1979年首次提出喀斯特地区的生态环境问题以来,喀斯特和沙漠边缘地区被正式等同列为脆弱环境,喀斯特环境问题也成为当代国际地学研究的热点之一[2]。

20世纪80年代以来尤其是90年代后,由于石漠化带来了严重的社会和生态问题,我国学者开始注意并研究岩溶山地石漠化的一系列相关问题,如苏维词、王世杰等学者致力于研究石漠化的成因及其治理等方面。

2.2分布规模截止2011年,中国石漠化土地面积为1200.2×104 hm2,占监测区国土面积的11.2%,占岩溶面积的26.5%[3]。

我国石漠化面积主要分布在西南地区以黔、桂、滇为主省份的部分地区,面积多达50×104 km2,占全国石漠化总面积的83.85%(表2)。

同时,该地区岩溶山区的石漠化面积每年仍然在以2%-3%的速度扩展。

因此为了保障当地人民的生存环境安全和社会经济的可持续发展,必须进一步探讨实施预防与治理石漠化的综合措施。

表2西南岩溶山地石漠化面积分布状况(km2)潜在石漠化轻度石漠化中度石漠化强度石漠化总计占本区岩溶面积比例/%贵州43714 22733 10518 2669 79634 72.7广西1160 21840 23.0云南6650 21490 19.2川渝35500 43.3湖南17400 30.52.3成因分析石漠化是自然原因与人为因素综合作用的结果。

当前,国内对岩溶山区石漠化问题的研究总体上处于初步探讨阶段,苏维词、李阳兵、王世杰等学者普遍认为岩溶石漠化的产生是受自然与人文因素综合影响的[4]。

例如石漠化成因的植被因子,由于岩溶山地的土壤一般偏碱,限制了喜酸喜湿植物的生长,从而导致生物群落相对单一,生态系统脆弱。

一旦受到外界的干扰如受人为因素中的樵采、滥砍滥伐等破坏,使岩溶山地的植被覆盖减少,基岩裸露,水土流失加剧,生态系统就有可能崩溃,最终造成岩溶石漠化的发生。

岩溶山地的自然环境是导致石漠化发生的背景条件,但该地区的社会人文活动往往加剧了石漠化发生的速度与规模。

2.4研究方法我国岩溶山地石漠化问题的研究方法主要为定性研究[5],缺乏相应的定量研究。

到目前为止还没有严格意义上的石漠化划分标准,也没有较统一的石漠化评价指标体系。

同时对岩溶山地石漠化的成因规律有待进一步的深入分析。

2.5治理措施2.5.1控制人口增长,缓解人口对土地的压力为了缓解人口对土地的压力,在岩溶山区应该更加严格的宣传执行计划生育政策,制定相关的法律法规,并且对计划生育政策落实较好的家庭予以一定的经济物质奖励,从而实现控制人口增长,提高人民素质的目的。

同时鼓励当地青壮年劳动力积极的走出家门到大城市进行工作生活,从而缓解对土地的压力。

2.5.2因地制宜,营造防护林根据岩溶山区的石漠化程度,因地制宜的采取相应的治理措施。

在轻度石漠化地区减少以传统方式为主的耕种面积,人工种植牧草,从而增加植被覆盖、保持水土;同时可以进行多层种植,发展林牧业,产生经济效应。

在中度石漠化地区应实施退耕还林还草的措施,可种植耐旱、喜钙、肥力要求低的灌木林,同时地下培植草被,但要避免种植经济林与用材林,从而减轻对土壤和植被的破坏。

在强度石漠化地区,首先要封山育林,杜绝人为的影响。

同时要培育一些根系发达、耐旱的草本植物,但应注意避免植被的单一化和生态系统的结构简单化。

2.5.3实行生态移民,开展生态旅游为了减少人为活动对岩石裸露率高、生态脆弱地区的影响,实行生态移民政策[6]。

同时对于一些有着特殊地貌形态的岩溶山区,可发挥其优势,开展生态旅游建设,但在这一过程中要注意落实环境保护工作。

3.岩溶山地生态环境的研究进展3.1研究背景自20世纪90年代以来在岩溶山地生态环境的研究中存在着生态格局与土地利用变化的环境效应的认识不足,治理模式较单一等方面的问题[7]。

对岩溶退化生态系统的恢复目标、途径与方法的研究仍很薄弱, 处于探索阶段, 生态恢复重建方面的研究整体上落后于黄土高原地区[8]。

为了治理岩溶山区“山穷、水枯、林衰、土瘦”的生态退化现象,实现持续发展,因而对岩溶山区生态恢复的重建已迫在眉睫。

3.2研究现状20世纪90年代以来我国学者对岩溶山区的生态环境的研究主要集中于研究其生态脆弱性等方面的一系列问题。

苏维词等[9]运用灰色关联度分析方法,,分析确定各影响因子指标的权重,经过综合评判将岩溶山区的生态环境划分为剧烈脆弱区、强度脆弱区、中度脆弱区、轻度脆弱区和潜在脆弱区。

李阳兵等[10]学者按形成原因将岩溶山区生态环境的脆弱性划分为基地性脆弱、界面性脆弱、波动性脆弱。

同时喻理飞等[11]学者对影响群落退化的干扰因素进行了从小到大的排序。

罗林等[12]学者通过半变异函数分析与空间自相关分析,对岩溶山区生态退化的海拔空间变异进行研究。

任海[13]提出的喀斯特生态系统石漠化过程及恢复研究的重点是适应性恢复与适应性管理的基础理论问题,对岩溶山区的生态恢复做了理论指导。

随着科技的进步,RS和GIS 在岩溶山区生态环境的研究中得到更加广泛的应用。

3.3成因分析岩溶山区的生态环境既受水、气、土等自然因子的影响,又受到的人类的生产、生活、开发利用活动及社会经济发展水平等因素的作用。

因此岩溶山区的生态环境状况是受自然原因和社会人为因素综合作用的结果(图1)。

图1 岩溶山区生态系统影响因子作用图例如自然因素中的土这一因子,它是受土壤和地貌两部分影响的。

岩溶山区的地形复杂多样,地表以峰林、石柱等为主,地下主要为地下河与洞穴,海拔较高,坡度起伏大,水土保持难度大。

并且岩溶山区的基岩土壤厚度薄,一般为30mm,土壤偏碱不适宜喜湿喜酸植物的生长,导致植被群落结构简单易受到干扰破坏且生态系统的自我恢复能力差,一旦受到人为因素中开荒、采矿、采石等的破坏就很难恢复。

3.4研究方法随着科技的发展,岩溶山地生态环境变化的研究更多的借助于GIS-GS等工具的监测。

但是目前对岩溶区生态环境变化的程度、好坏等方面尚没有达成统一的标准,也缺乏相应的评价指标体系。

并且各个影响因子之间的作用机制也有待进一步研究。

3.5治理措施3.5.1保护生态环境,加大宣传力度十八大会议以后,生态建设问题被提出,并日益受到更多的关注与重视。

在此国内环境中岩溶山区在以后的生态建设中应该以保护为主,树立全民生态安全意识,开展生态安全的教育与宣传,营造保护环境的氛围。

在这一过程中可以辅助于一些必要的奖惩措施,来鼓励带动人们保护建设生态环境的积极性。

3.5.2依据海拔空间差异,改善土地利用结构依据不同海拔的自然和人为因素对生态环境影响程度的差异,在岩溶山区的生态环境建设中,我们要因海拔而治理,进一步改善土地利用结构。

在低海拔植被覆盖率较高的地区,坚持防御为主,改善现有的传统耕作方式,发展农林牧相结合的产业结构;在高海拔基岩裸露率高的区域,坚持保护为主,可封山育林,人工培育植被,避免人为干扰的破坏。

3.5.3其他措施(1)实行生态移民,开展生态旅游。

减少人为活动对生态环境脆弱区的干扰。

(2)控制人口增长,提高人口素质。

降低人口对土地的需求及其对生态环境造成的压力。

(3)合理调整产业结构,综合建设环境布局。

4.岩溶山地土地塌陷研究进展4.1研究背景岩溶塌陷是指在岩溶发育地区,上覆土层或隐伏岩溶顶板在人为活动或天然因素作用下特别是水动力条件引起的环境效应作用下,发生突然坍塌的现象[14]。

例如2013年5月20日21时,在深圳横岗华茂门口发生塌陷形成长12m宽6m深3-4m近椭圆形(直径约10m)塌陷坑,造成5人死亡的严重后果[15]。

因此岩溶塌陷是一种地质灾害[16],它不仅危害了社会的生产、交通的运输、城市的建设,更威胁着人们的生命财产安全。

4.2研究现状岩溶塌陷的形成具备一定的空间条件、物质条件和水动力条件。

自20世纪80年代以来国内外学者开始研究岩溶山区土地塌陷问题,而我国学者主要致力于岩溶塌陷的塌陷活动程度评判,灾变等级,成因机制,诱发原因,运用RS-GIS技术对塌陷进行预测等方面的研究。

例如张梁等学者按塌陷指标对岩溶塌陷灾变等级进行划分,分为特大型、大型、中型、小型(表3[17]),同时对岩溶塌陷活动程度进行评定(表4[17]);康彦仁将岩溶塌陷的成因机制划分为以下八种:重力致塌、潜蚀致塌、真空吸蚀、冲爆致塌、振动致塌、载荷致塌、溶蚀致塌、渗压致塌(表5[18]);而林宗元[19]将岩溶塌陷的触发原因分为六种类型;雷明堂等学者[20]将岩溶塌陷的监测预报分为直接监测预报与间接监测预报两种形式。

表3 岩溶塌陷灾变等级划分表种类指标特大型大型中型小型>20 20~10 10~1.0 <1.0 地面塌陷岩溶塌陷面积(km2)>5 5~1.0 1.0~0.1 <0.1采空塌陷面积(km2)表4 岩溶塌陷活动程度判定表表5 岩溶塌陷的致塌模式4.3成因分析岩溶塌陷出现的根本原因是盖层的部分土体受力失稳破坏,塌陷体受到的致陷力超过抗陷力[21]。