山西博物院藏金铜造像

- 格式:doc

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:22

山西博物院文物简介

《山西博物院文物简介》

山西博物院是中国山西省内最大的综合性博物馆,位于太原市南内环街13号。

它是集收藏、研究、展览和教育于一体的文化机构,拥有丰富的文物资源和深厚的历史底蕴。

山西博物院的馆藏文物主要包括陶器、青铜器、玉器、书画、印章、碑刻、石雕、铜器等,其中以陶器和青铜器最为精华。

这些文物来源于各个历史时期,包括新石器时代、青铜时代、战国时期、汉代、隋唐时期等,展现了山西地区丰富的文化遗产和漫长的历史发展。

山西博物院还有许多珍贵的文物展品,如《周原乳窝织鸟人俑》、《宿县葫芦壶》、《战国双壶》、《汉代刻石》等。

这些文物不仅展现了山西地区的古代工艺水平和审美风格,也具有极高的历史价值和艺术价值。

除了丰富的文物收藏外,山西博物院还开展了许多丰富多彩的文化活动和展览,每年吸引了成千上万的游客前来参观。

此外,博物院还不断加强对文物的研究和保护工作,力求让更多的人了解和分享这些珍贵的文化遗产。

总的来说,山西博物院以其丰富的藏品和专业的展览备受好评,成为了山西省甚至全国乃至世界上一个不可忽视的文化机构和旅游景点。

土木华章中国古代建筑是一个独特的建筑体系,它以土木结构为主题,将中国人的哲学思想和审美情趣巧妙地熔于一炉,独具魅力。

无论单体建筑,还是城市园林,代有杰作。

凝聚着中华文明数千年的精华,也是全人类的珍贵遗产。

山西素有“中国古代建筑宝库”的美誉。

显存历代建筑18000余座。

雄辉壮美的唐、五代、辽建筑,严谨端丽的宋、金建筑,朴实豪放的元代建筑和精巧繁缛的明清建筑,或巍峨于通衢大邑,或隐逸与深山远村成为历史变迁的无言见证。

山西古建筑门类齐全,尤以宗教建筑居多。

附属于其中的彩塑、壁画和玻璃艺术,已与古代建筑融为一体,珠联璧合,交相辉映。

本展厅分“凝固音乐——古建筑艺术”、“古壁丹青——寺关壁画艺术”、“神工灵光——寺观彩塑艺术”和“流光溢彩——建筑玻璃艺术”四个单元,以丰富多样的形式,展示了“中国古代建筑宝库”多姿多彩杰作佳构,博大精深的建筑艺术充分能体现了中国古代匠师的高超智慧。

民族熔炉山西北通塞外草原,南临中原腹地,不仅极具是战略价值,而且是农耕社会与草原名族交汇的前沿地带,成为华夏各民族文化交融的“大熔炉”。

汉代起,北方各民族就不断与中原发生碰撞,金戈铁马和鲜血淋漓之余,文化交流和名族融合也随之发生。

魏晋南北朝,中原扰攘,漠北各民族相继崛起,雄踞山西,驰骋中原。

300余年战乱和苦难的同时也促成了中国历史上空前规模的民族大融合。

新鲜血液注入华夏古老文明,催生了中国封建社会的巅峰——盛唐时代。

北朝时期,中外经济文化交流规模持续扩大,促进了“丝绸之路”的繁荣。

粟特商人带来了中亚、西亚乃至地中海各国的奇珍异宝和文化艺术。

北魏首都平成和北齐别都晋阳,相机成为国际性都市。

惊人的考古发现,无不透露出中外文化互动交融的夺目光彩。

本展厅分“长城内外”、“平成时代”、“别都晋阳”和“异域来风”四个单元,以平城(大同)和晋阳(太原)为中心的诸多墓葬出土文物,展示了自汉至隋800余年的民族文化融合进程。

胡傅酒遵和温酒樽、木板漆画、娄睿葬壁画,虞弘墓汉白玉石等世界闻名的艺术品,标志着生机勃勃的艺术品,标志着生机勃勃的中华文化正在一步步走向巅峰。

山西博物院的鸟尊介绍鸟尊是一种古代青铜器,是古代中国文化中的重要组成部分。

山西博物院收藏了一件精美的鸟尊,下面将为大家详细介绍一下。

鸟尊是中国古代青铜器中的一种,形状像一只展翅欲飞的鸟,因此被称为“鸟尊”。

它是古代中国人民对鸟的崇拜和赞美的象征,也是他们对自然的敬畏和膜拜的表达。

山西博物院收藏的鸟尊是一件非常精美的作品。

它整体呈现出流畅的线条和精细的雕刻技巧,展现出古代工匠的高超技艺和艺术造诣。

鸟尊的造型栩栩如生,栩栩如生,栩栩如生,犹如一只真实的鸟类在飞翔。

它的翅膀展开,栩栩如生,栩栩如生,栩栩如生,给人一种动态的感觉。

鸟尊的雕刻细节非常精细。

整个鸟的身体被精心雕刻成鳞片状,细腻且富有质感。

它的脖子和头部也被精心雕刻,呈现出鸟类特有的曲线和纹理。

尽管鸟尊的尺寸较小,但工匠们却能够将细节刻画得非常到位,给人一种栩栩如生的感觉。

鸟尊在古代中国文化中具有重要的象征意义。

鸟是自然界的使者,被视为吉祥的象征。

在中国传统文化中,人们常常将鸟与幸福、吉祥、和平等美好的寓意联系在一起。

因此,鸟尊被用来祈福和祭祀,以祈求好运和幸福。

鸟尊的制作工艺非常独特。

它采用了古代青铜器的典型制作工艺,包括铸造、雕刻、打磨等环节。

鸟尊的铸造需要熔化青铜,然后将熔化的青铜倒入模具中进行成型。

接下来,工匠们需要进行精细的雕刻和打磨,使整个鸟尊呈现出流畅的线条和精细的纹饰。

最后,鸟尊还需要进行表面的处理,使其呈现出光亮的金属质感。

山西博物院的鸟尊是一件非常珍贵的文物。

它不仅展示了古代中国人民对鸟的崇拜和赞美,还展示了古代工匠的高超技艺和艺术造诣。

通过观赏鸟尊,我们可以更好地了解古代中国人民的文化和审美观念,感受他们对自然的敬畏和膜拜之情。

在山西博物院中,鸟尊是一件非常受欢迎的展品。

许多游客都会专程前来观赏和学习。

鸟尊不仅具有艺术价值,还具有历史和文化的意义。

它是古代中国文化的瑰宝,也是人们对古代文化的重要见证。

山西博物院的鸟尊是一件非常精美的古代青铜器。

《平城晋阳》展之石刻与金属器菩萨头像北齐高31.5厘米1954年太原市花塔寺出土山西博物院藏赵照佥造释迦佛坐像北魏残高54、宽39、厚17.5厘米1956年平遥县岳壁村显庆寺出土山西省博物院藏菩萨头像东魏至北齐高34、宽25.5、厚16厘米1979年昔阳县静阳村出土山西博物院藏观音菩萨像北齐通高36.5厘米1954年太原市花塔寺出土山西博物院藏此铺造像为砂石质贴金彩绘,主尊观音菩萨头戴化佛宝冠,身佩璎珞、钏饰等,施无畏与愿印,胁侍为二弟子与二菩萨,菩萨上身裸露,下身着贴体长裙,背光采用北齐时期流行的透雕双树造型,高浮雕飞天伎乐与双龙奉塔;基座高浮雕双狮、化身童子托香炉与两金刚力士。

这类造像风格深受以邺城为中心的白石造像的影响。

石雕葡萄纹棺床北魏和平元年(公元460年)2011年大同市御河东市公安局指挥大楼工地张智朗墓出土大同市博物馆藏石雕棺床北魏高25、长223.5、厚10厘米1999年大同市京大高速公路北魏墓出土大同市博物馆藏石质细砂岩。

棺床前立面整体呈倒“山”字形。

石板上层横向雕刻波状忍冬纹带;下层雕浪尖纹带,其下三床足,两侧足各雕一忍冬纹,中央足雕一兽面,犄角上扬,双眉粗壮,怒目圆睁,獠牙外翻,凶猛威严。

棺床立面两侧嵌两枚铁质圆环,推测为插杆撑幔帐之用。

石雕瑞兽灯北魏高27、长13、宽12厘米2010年大同市御东区御昌佳园北魏墓群出土大同市博物馆藏石雕柱础北魏太和八年(公元484年)通高16.5、底边长32、中央柱孔直径7厘米1965年大同市城东石家寨村司马金龙墓出土山西博物馆藏辛祥夫妇墓志北魏1975年太原市东太堡辛祥夫妇墓出土山辛祥墓志高72、宽75厘米圆笔魏楷之佳作。

字体严谨端庄,运笔精妙多姿,劲柔兼美。

上书931字。

辛祥夫人墓志魏楷。

字体古朴,笔法刚劲,拙中藏秀,楷糅隶意,乃方笔魏楷之佼佼者。

共280字。

山西博物院藏的两个铜杯,1970年大同市南郊北魏建筑遗址出土。

人物动物纹鎏金银高足铜杯公元5~6世纪高10.3、口径9.4、足径4.9厘米八曲银长杯公元5~6世纪最长口径23.8、底径5.4、高4.5厘米以下四件铜器均为山西博物院藏,年代为北齐河清元年(公元562年),1973年寿阳县北齐库狄迴洛墓出土。

对于很多旅游爱好者来说,旅游的时候已经形成了一种习惯:每到一处,必须转一转当地的博物馆。

但是对于每个博物馆的镇馆之宝却并不是很清楚,如果只是走马观花,连这些镇馆之宝都没有得见,绝对是件憾事。

1.中国国家博物馆镇馆之宝:万历孝敬皇后九龙九凤嵌珠宝点翠凤冠这顶帽子是孝靖皇后王氏的凤冠,红蓝宝石超过100粒,珍珠5000多颗,总重2320克(四斤六两)。

相比之下,我国军人的头盔重量在1.45千克以下(不到三斤)。

2.首都博物馆镇馆之宝:元代景德镇窑青白釉水月观音菩萨像1955年出土于西城区定阜大街西口,现藏北京首都博物馆“古代瓷器艺术精品展”的元代展厅,是首都博物馆的镇馆之宝。

3.浙江艺术紫檀博物馆镇馆之宝:儒家书房该书房是由大班台、大班椅和小型休息室组合而成。

以传统榫卯工艺精工细作,气势宏伟,尊贵大方,威严而稳重,具有强烈的视觉立体感。

选料考究,采用36吨珍稀的顶级印度小叶紫檀木。

用料恰到好处,多一分显得累赘,少一分亦不行,充分显示了设计用料的水平。

由86名工艺大师耗时1800多天,精雕细琢而成,用东阳木雕的雕刻工艺一丝不苟、淋漓尽致地讲述了讲述了孔子从出生、周游列国、拜访老师、辞官修书以及逝后封圣等一生的历程。

全榫卯结构,正宗红木家具传统工艺,精细毫厘之间,堪称举世无双的无价之宝!4.天津博物馆清乾隆款珐琅彩芍药雉鸡玉壶春瓶清乾隆款珐琅彩芍药雉鸡玉壶春瓶高16.3厘米,口径4厘米,底径5厘米。

其形细颈鼓腹,小巧玲珑,造型高雅端庄,简洁而优美。

瓶颈部兰料绘蕉叶纹,腹部绘制雏鸡、芍药等。

在这件16厘米的小瓶上,腹部用工笔花鸟技法绘制雉鸡、盛开的芍药等形象,色彩繁富艳丽,形态栩栩如生,是非技高艺精者不能胜任的。

纹饰空白处墨书题诗,是诗、书、画合璧的彩瓷艺术珍品。

这么小的站台,只用几根细丝固定……如果去天津博物馆观看,你可千万别近观。

5.上海博物馆镇馆之宝:东晋王献之行草《鸭头丸贴》那15个你看不出来的字是:鸭头丸,故不佳。

山西博物馆藏品介绍

非常感谢您选择我作为您的问答机器人,我会尽力回答您的问题。

山西博物馆是一座位于中国山西省太原市的大型综合性博物馆,建立于1959年。

该博物馆收藏丰富,拥有大量具有历史、文化和艺术价值的珍贵文物和藏品。

首先,山西博物馆的藏品以青铜器、陶瓷器和书画为主要特色。

其中,青铜器是该博物馆最具代表性的藏品之一。

该博物馆拥有大量的商、周、汉、唐、明、清等历史时期的青铜器,如商代的彩绘陶鼎、周代的方鼎、汉代的云纹铜镜、唐代的四羊方尊等。

这些青铜器不仅在史学、考古学等领域具有很高的研究价值,也是

中国古代工艺美术和文化艺术的重要代表。

其次,山西博物馆的陶瓷器藏品也非常丰富。

该博物馆收藏的陶瓷器类别多样,涵盖了从新石器时代到清代的不同时期和地区的各种类型的陶器、瓷器、瓷片等。

其中,明代官窑青花瓷、元代官窑白瓷、汉代彩绘陶俑等是该博物馆的重要陶瓷

器藏品之一。

此外,山西博物馆的书画藏品也很精彩。

该博物馆拥有大量名家书画,如唐代张旭的《兰亭序》、宋代米芾的《山水诗卷》、元代黄公望的《富春山居图》等。

这些书画不仅是中国传统文化艺术的重要代表,也是中国古代文化和历史的重要见证。

总的来说,山西博物馆的藏品丰富多样,具有极高的历史、文化和艺术价值。

在这些珍贵文物的陪伴下,游客可以更好地了解中国的历史文化,并感受到中华

民族源远流长的文化底蕴。

山西博物院美篇山西博物院位于中国山西省省会太原市,是一座集收藏、展览、研究、教育和交流于一体的综合性博物馆。

作为山西省最大的博物馆,山西博物院以其丰富的文物收藏和独特的展览风格吸引着众多游客和学者。

山西博物院建筑庄重大气,整体设计融合了传统与现代的元素。

博物馆外立面采用了传统的山西建筑风格,同时又融入了现代的建筑材料和技术,展现出独特的艺术魅力。

走进博物馆,首先映入眼帘的是宽敞明亮的大厅,大厅上方悬挂着一幅巨大的山水画,给人以宽广和开放的感觉。

山西博物院的藏品丰富多样,展示了山西丰富的历史文化遗产。

其中最著名的莫过于山西陶瓷和山西画像石。

山西陶瓷以其精湛的工艺和独特的风格而闻名于世。

在山西博物院的陶瓷展厅里,可以欣赏到各个时期的山西陶瓷作品,从商代的黑陶到明清时期的彩瓷,每一件作品都展现了山西陶瓷的独特魅力。

山西画像石也是山西博物院的特色之一,这些画像石是在山西地区发现的,经过精心雕刻而成,记录了古代社会的风貌和人们的生活。

在山西博物院的画像石展厅里,可以欣赏到各种形态的画像石,每一块画像石都是古代艺术的珍贵遗产。

除了陶瓷和画像石,山西博物院还收藏了大量的青铜器、玉器、金银器、书画等文物。

这些文物不仅代表了山西地区的历史文化,也反映了中国古代文明的瑰宝。

在博物馆的文物展厅里,可以看到商周时期的青铜器、战国时期的玉器、唐代的金银器以及各个时期的名家书画作品。

这些文物不仅具有很高的艺术价值,还对研究中国古代历史和文化具有重要意义。

山西博物院不仅致力于文物的收藏和展览,还开展了丰富多样的教育和研究活动。

博物馆设有多个教育活动区域,定期举办讲座、讲解和互动活动,让观众更好地了解和学习文物知识。

同时,博物馆还与国内外的博物馆和学术机构合作,开展学术研究和文化交流活动。

这些活动旨在推动山西博物院的学术研究和文化交流,提升博物馆的学术影响力和社会影响力。

总的来说,山西博物院是一座集收藏、展览、研究、教育和交流于一体的综合性博物馆。

山西博物院十大镇馆之宝讲解以山西博物院十大镇馆之宝讲解为标题的文章山西博物院是中国重要的博物馆之一,收藏了丰富的文物珍品。

在这些宝贵的藏品中,有十件被称为“镇馆之宝”的特别重要的文物,它们是:1. 玉质仰韶文化陶器:这些陶器是中国仰韶文化时期的代表作品,以其精美的工艺和独特的图案而闻名。

它们展示了古代人们的生活方式和艺术追求,对于研究中国古代文明具有重要意义。

2. 殷墟青铜器:殷墟青铜器是古代中国商朝时期的典型代表,它们以其精湛的制作工艺和丰富的纹饰而著名。

这些青铜器不仅是古代礼仪文化的重要遗存,也是中国青铜艺术的瑰宝。

3. 西周青铜器:西周青铜器是中国古代西周时期的代表作品,它们以其雄浑的造型和精美的纹饰而闻名。

这些青铜器不仅体现了古代中国人民的智慧和艺术才华,也是研究古代社会和历史的重要资料。

4. 雕漆器:雕漆器是中国传统工艺的瑰宝之一,它们以其精细的雕刻和丰富的色彩而著名。

这些雕漆器不仅具有实用价值,还是中国传统文化的重要组成部分。

5. 佛教造像:山西博物院收藏了丰富的佛教造像,这些造像以其精湛的工艺和美丽的形象而著称。

它们展示了佛教艺术的发展历程,也是研究佛教信仰和文化的重要资料。

6. 书画名家作品:山西博物院收藏了众多著名书画名家的作品,这些作品以其独特的风格和卓越的艺术价值而著名。

它们不仅展示了中国书画艺术的发展历程,也是研究中国文化和历史的重要见证。

7. 陶瓷器:山西博物院收藏了丰富的陶瓷器,这些陶瓷器以其精美的制作工艺和独特的图案而著名。

它们不仅是古代生活方式的重要遗存,也是研究古代手工艺和艺术的重要资料。

8. 玺印:山西博物院收藏了许多古代玺印,这些玺印以其精美的制作和丰富的纹饰而著名。

它们不仅是古代政治和文化的重要象征,也是研究古代社会和历史的重要资料。

9. 金银器:山西博物院收藏了丰富的金银器,这些金银器以其精湛的工艺和华丽的装饰而著名。

它们不仅是古代贵族生活的重要遗存,也是研究古代经济和文化的重要资料。

鉴别古代佛像年代的方法鉴别古代佛像年代的方法鉴别古代佛像年代的方法佛教自东汉传入我国,从魏晋南北朝时期逐渐兴盛,按不同历史时期的划分,来看一下不同时期佛造像的特点,你知道怎么辨别古代佛像的年代吗?以下是我为你整理的鉴别古代佛像的年代,希望能帮到你。

十六国西晋末年到北魏同一北方期间十六国是西晋末年,北方少数民族一时间纷立的小朝廷,共有匈奴、羯、羌、鲜卑等族建的成汉、二赵前、后、三秦前、后、西、四燕前、后、南、北、五凉前、后、南、北、西和夏共十六国,史称十六国时期。

▲日本大阪市立美术馆藏匈奴赫连夏胜光二年佛像这一时期遗留至今的多为金铜佛像,且大多是青铜佛像。

由于绝大多数佛像没有铭文,故到底是十六国时代哪个朝廷铸造的很难确指,但他们的造型规律还是一致的。

其特点有四:一、佛像头部为束发式高肉髻,小型佛像以磨光式肉髻居多,并且无发纹;大型佛像多为分绺式,且有分组状发纹。

二、背光一般为同心圆形。

三、眼大,横长呈杏仁状,目光平视,鼻梁高挺,容貌端庄秀气,神情平静温雅。

四、佛像台座一般为造型简单的四方台,或者是四足束腰须弥座。

北魏▲西安博物院藏北魏背屏式弥勒菩萨造像这一时期造像的发型、眼睛与十六国佛造像相同,变化在于面相方圆,略瘦,额头较宽;衣着多为身着通肩式或袒右肩式大衣,呈U型或V型对称分布,衣纹深刻,线条隆起。

尤其是其背光不再是同心圆,而是多呈莲瓣形;头光多为圆形,外面有一圈莲花瓣。

北齐北魏后期,两大权臣把持朝政,高欢立元善迁都邺,称东魏;宇文泰立元宝炬定都长安,称西魏。

后高欢之子高洋废东魏为齐,称北齐,享国二十八年。

▲新郑市博物馆藏北齐刘陆造石佛像这一时期的佛造像越来越“胖”了,五官线条日渐柔和,头部肉髻出现了浅雕式的螺型发纹。

固然脸部越来越胖,但是佛像身材还是非常修长的,肩宽腰细,但绝不是现代人喜欢的“倒三角”体型,而是整体看起来呈圆筒型,由于造像上身敷搭双间式外衣,下身着裙,衣服轻薄贴肉,衣纹线条简洁。

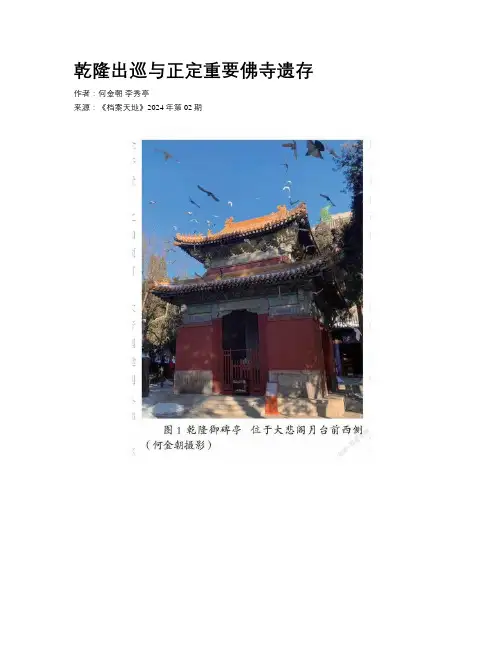

乾隆出巡与正定重要佛寺遗存作者:何金朝李秀亭来源:《档案天地》2024年第02期編者按:国家历史文化名城正定位于河北省石家庄市,古称常山、真定。

其历史悠久,名胜古迹众多,文化积淀深厚,享有“古建艺术宝库”的美誉。

为凸显燕赵独特的历史文化风貌,本刊将连续刊载介绍正定文物及保护的文章,以宣传燕赵大地的历史风物遗存,服务河北大文化建设。

乾隆,史称“高宗”,清朝第六位皇帝,雍正十三年(1735年)嗣位,在位六十年,数次出巡五台、江浙等地。

正定古称“真定”,北临京师、南通九省,地处要冲,是清帝南巡或前往五台山朝圣的必经要邑。

笃信佛教的乾隆皇帝自乾隆十一年(1746年)首次西巡至乾隆五十七年(1792年)巡游结束,在长达46年的时间里7次驻跸正定府、7次驾幸隆兴寺、6次瞻谒广惠寺、3次造访崇因寺,正定境内的隆兴寺、崇因寺等重要的建筑遗存在这一时期均得到了有效保护。

一、隆兴寺隆兴寺创于隋开皇六年(586年),初名“龙藏寺”,唐景龙元年(707年)奉敕改“龙兴寺”。

北宋初年宋太祖敕命于寺内铜铸大悲菩萨像(千手千眼观音),盖大悲宝阁,然后采用中轴线布局向南延伸扩建。

康熙四十二年(1703年)龙兴寺奉敕阖寺大修,康熙四十八年(1709年)告竣。

康熙四十九年(1710年)二月,康熙帝自五台回銮,幸龙兴寺拈香礼佛,见修葺一新的龙兴寺高阁耸立、宝相庄严、瑰丽壮观,赐额“隆兴寺”,正定隆兴寺遂成为“海内宝刹第一名区”。

隆兴寺现存面积约82500平方米,最南端为琉璃照壁,依次向北为石桥、天王殿、大觉六师殿遗址、摩尼殿、戒坛、转轮藏、慈氏阁、康乾御碑亭、大悲阁等,主次分明,保存完整,是研究我国宋代早期寺院布局的典型实例。

古建大师梁思成称“京外名刹当首推正定府龙(隆)兴寺”。

隆兴寺自建成后倍受历代封建帝王皇室的青睐,多次赐金重修,赐经卷、田亩、长明灯钱等永充供养。

入清后,康熙、雍正、乾隆、嘉庆、光绪等多位帝后嫔妃临隆兴寺拈香礼佛,尤其是乾隆皇帝出巡时期曾七次驾临,颁赐匾联,作诗纪胜,敕帑大修。

山西博物院十大国宝 The manuscript was revised on the evening of 2021山西博物院十大国宝山西作为中原文化的主要发祥地和春秋战国时期晋国的重要政治中心,地上地下的古代遗珍堪称灿若星辰。

历来有“三千年文明看陕西,五千年文明看山西”的说法,虽然不尽确切,但也很传神地反映出这片土地所孕育的灿烂文化在中国历史上占据的突出地位。

山西博物院作为山西古代文化的集大成者,早在2008年参观首都博物馆“中国记忆-五千年文明瑰宝展”时,就已被本人列入必游景点名单。

此后通过多种渠道对山西博物院的基本情况作了了解,但当2009年端午假期有机会作亲身游览时,仍然被自己的所见所闻震撼。

与首都博物馆相比,山西博物院可能只在文物多媒体展示和部分硬件设施方面稍弱,布展水平却毫不逊色。

而其中展出文物的历史价值以及夏商周文物的数量和精美程度可以说远远超出了首都博物馆的水平。

毕竟,与北京所在的燕国相比,晋国是当之无愧的强国和富国。

而山西自夏商周以来的历史延续性也非北京可比。

与另一个古代文物集中地河南博物院相比,山西博物院在硬件设施上明显占据优势,展品中精品的档次和数量似乎也略胜一筹。

本人是从网上看到“山西博物院十大国宝”这个提法的。

租用的语音导览设备里并没有对十大国宝的专门介绍,博物院提供的书面资料里甚至没有出现“十大国宝”的字眼,网上竟然也查不到所谓十大国宝的完整清单,感觉相当郁闷。

写下这个标题时颇有些踌躇,但想到网友中高人当大有人在,应该能够提供一些指导,好让本人得以准确地完成这篇博文。

鸟尊 / Bird-shaped Zun西周(公元前11世纪~前771年)山西省曲沃县北赵村晋侯墓地114号墓出土鸟与象是西周时期最流行的肖形装饰,尤为晋人所钟爱。

大鸟回眸,小鸟偎依,巨象缩首,构思奇特,想象卓绝。

华美的造型艺术和精巧的实用功能,完美组合于此尊,使之成为中国青铜艺术中罕见的珍品。

鸟尊铭“晋侯作向太室宝尊彝”,表明这是晋侯宗庙祭祀的礼器。

介绍一件山西博物馆的文物

山西博物馆收藏了许多珍贵的文物,其中一件值得一提的是山西博物馆的青铜器——《山西大盂陵铜鼎》。

《山西大盂陵铜鼎》是一件战国时期的青铜器,出土于山西省大同市大盂陵遗址。

该鼎高69厘米,口径45.5厘米,底径37厘米,重约120公斤,是当时铸造最大的青铜鼎之一。

这件青铜鼎造型庄重大气,整体呈方形,四足支撑,造型简洁而稳定。

鼎身上刻有精美的图案,包括纹饰、动物纹样、人物纹样等,展现了战国时期的艺术风格和审美观念。

鼎的四面分别刻有四组纹饰,其中以“为民父母”、“仁义道德”等人物纹样最为著名。

这些纹样形象生动,雕刻精细,展示了当时人们对伦理道德和人文精神的追求。

《山西大盂陵铜鼎》的出土,为研究战国时期历史和文化提供了珍贵的实物资料。

这件文物展示了山西地区在古代历史中的重要地位,也体现了当时人们对仁义道德的崇尚和追求。

作为山西博物馆的珍品之一,它不仅具有重要的历史价值和文化价值,也是山西博物馆的重要代表之一。

山西博物馆镇馆之宝介绍山西博物馆(The Shanxi Museum)是位于中国山西省太原市的一座综合性博物馆,成立于1919年,是中国最早设立的五大博物馆之一。

山西博物馆以收藏和展示丰富多样的文物为特色,拥有众多国宝级珍品。

其中,以下是山西博物馆的镇馆之宝。

一、太原锡盐铜巧器太原锡盐铜巧器是山西博物馆最为著名的镇馆之宝之一。

这些巧妙精美的铜器主要出产于中国晋商的中心城市太原,制作工艺精湛、纹饰瑰丽,代表了中国北方古代铜器制作的顶峰。

其中最具代表性的作品包括铜鼓、铜镜、铜质的佩饰品以及盛器等。

二、古代书画精品山西博物馆收藏了大量的古代书画精品,其中不乏国内外知名的名家作品。

这些书画作品包括传世的古代名家作品,如清代画家郎世宁的《雅射图》、明代画家沈周的《山水图》以及唐代书法家欧阳询的碑刻等。

这些作品代表了中国古代艺术的高度成就,展示了中国传统文化的独特魅力。

三、古代陶瓷文物山西博物馆还拥有丰富的古代陶瓷文物,包含了各个历史时期的作品。

这些陶瓷作品不仅展现了中国古代陶瓷制作的精湛工艺,还反映了各个历史时期的社会、文化背景。

其中最为著名的陶瓷作品包括宋代青瓷、明代青花瓷以及清代粉彩瓷等。

四、古代玉器山西博物馆收藏了众多精美的古代玉器,代表了中国古代玉器制作的优秀水平。

这些玉器包括玉雕佩饰、玉器实用品、玉器雕刻等。

其中最具代表性的作品有商代玉琮、战国玉佩以及汉代玉玦等。

这些玉器既具有实用功能,又展现了中国古代艺术的独特魅力。

五、明清家具山西博物馆还收藏了大量的明清家具,这些家具体现了中国传统家具制作的精湛工艺和独特风格。

明清家具主要以黄杨木、紫檀木为材料,精工细作,造型优美,具有极高的艺术价值。

在山西博物馆展示的明清家具中,最著名的有明代应天府的龙椅以及清代宫廷文房四宝之一的紫檀书案等。

山西博物馆的镇馆之宝涵盖了多个领域,展示了中国古代文化的丰富与魅力。

它们不仅展示了中国古代艺术的高度成就,更是研究和了解中国历史文化的重要窗口。

兽形觥:西周,高29厘米,长30.5厘米,2006年绛县横水墓地出土。

方体,龙头盖,腹壁微曲。

龙头张口露齿,唇上饰蛇纹,盖上饰龙纹和兽面纹,口沿以下饰花冠凤鸟、长冠凤鸟和弯角龙纹。

觥体四壁和圈足分别饰内卷角大兽面和长冠凤鸟,均以雷纹填地。

主体花纹之上又以阴线刻花,形成三层花,豪华富丽。

青铜时代 晋国霸业——探秘山西博物院丨白英五千年华夏文明看山西,作为中原文化的主要发祥地和春秋战国时期晋国的重要政治中心,山西地上地下的古代遗珍灿若星辰。

而山西博物院,正是山西最大的文物征集、收藏、保护、研究和展示中心。

使山西博物院独具魅力的,不仅仅是独特新颖的建筑造型,更是众多价值连城的馆藏文物。

从史前文明到明清书画,从夏商战火到晋朝风云,山西博物院通过一件件精美的文物诉说着波澜壮阔的历史。

如斗似鼎 气势如虹走过漪汾桥,远远地就看到位于滨河西路的山西博物院,这是一组传统文化与现代气息相融合的建筑,造型独特,雄伟庄严。

总平面采用了中国传统的轴线对称构图手法,四角上各有一座角楼,共同拱卫衬托着位于主次轴线交会处的主馆,形成庄重对称的格局。

主馆的造型如斗似鼎,方正规矩,逐层向外斜挑,体现了古人“如鸟斯革,如羽晕斯飞”的审美取向。

主馆的主题形象,被赋予了“斗”和“鼎”的寓意。

“斗”象征丰收喜悦,“鼎”象征安定吉祥,表达了“和平发展”的象征意义和美好祝愿。

这座气势如虹的建筑,默默地伫立在汾河西岸,日复一日,年复一年,守望着朝阳下渐渐苏醒的龙城和落日余晖中车水马龙的都市,诉说着三晋大地的悠久历史和灿烂文化。

走进宽敞明亮的圆形中央大厅,正中是金光璀璨的“山西博物院”标识,内部空间设计仿自应县木塔造型,大厅上方的采光顶呈八角状逐渐向内收拢,生成“太极中央,四面八方”之势,融天、地、人、时空于一体,利用水池、叠水、雕塑、展品等景观设计创造文化氛围。

山西博物院的前身为1919年创建的山西教育图书博物馆,此后屡次更名。

1953年起称山西省博物馆,展厅一直借用太原文庙,2004年新馆落成后,正式定名为山西博物院。

山西博物院典藏文物(青铜器篇)山西青铜文化历史悠久,工艺精湛,风格独特。

时代序列完整,分布遍及全省。

商代青铜器在南部的垣曲、平陆;中部的忻州、介休、灵石;西部吕梁山——黄河一线的石楼、保德等地多有发现。

既有典型的中原风格,更有浓郁的“方国”特色。

西周青铜器目前仅见于晋南,早年在闻喜和洪洞等地曾有发现。

晚近的天马——曲村晋侯墓地发掘,西周晋国铜器群惊世而出,精美华丽且极具学术价值。

东周晋国铜器独具风采,太原、浑源、新绛及长治等地所出,精品众多。

更有侯马晋国铸铜陶范,艺术、科技价值无与伦比。

出土汉代的铜器以太原和雁北居多,右玉胡傅温酒樽和朔州俳优俑镇等,汉风之余,散发着浓厚的草原文化气息。

益运居现将山西博物院典藏部分青铜器做一简单介绍,以飨众多读者。

兽形觥商高21.5厘米,长24厘米。

1976年灵石县旌介村出土。

酒器。

整体状如蹲兽。

前有宽流,下承高圈足。

盖前端为龙首形,与上翘的流口扣合为颈,高浮雕粗角、尖耳,眉目突出,颈部起扉棱至盖面中部;盖后部作兽面,双耳高耸;器腹前、左、右起扉棱,后有兽首形鋬。

盖部以云雷纹衬托两个兽头,器身则以三条扉棱为中轴组成兽面主纹,口沿下饰昂首卷尾夔龙纹,圈足饰夔凤纹,均以云雷纹衬地。

三层花纹。

商代晚期青铜器精品。

鸮卣商高19.7厘米,口长径12厘米,短径8.6厘米。

1956年石楼县二郎坡村出土。

盛酒器。

形如两鸮相背而立。

盖为双鸮首,环目,尖喙,弯眉,盖中央置四阿顶方柱钮,饰雷纹。

腹作双鸮身,子口微敛,垂鼓腹饰卷曲羽翼纹。

身下为四爪,两两相背。

盖腹相合,两鸮昂首背立。

商代晚期青铜器精品。

不仅实用,也是精美的艺术品。

鸮是我国古代对猫头鹰一类鸟的统称。

龙形觥商高19厘米,长43厘米,宽13.4厘米,1959年石楼县桃花者村出土。

酒器。

通体呈龙形,前端为龙首,露齿昂翘,瞠目张角,龇牙咧嘴为流。

盖面饰龙纹与前端龙首衔接,衬涡旋纹。

腹两侧以涡纹和云纹为衬托,主纹饰鼍纹和夔龙纹,头向与龙首相反,颇富动感。

《法相庄严—山西博物院造像展》——金铜造像

左兴造观音立像北魏太和十九年(公元495年)高19厘米宽9厘米1952年山西省太原市征集

王□造鎏金观音立像北齐天保九年通高11厘米底座高3.5、宽3厘米像高7.9、宽3.5厘米1986年山西省寿阳县出土

菩萨面方圆,头戴三瓣莲花花冠,宝缯垂至双肩。

身披袈裟,下垂至座,内着僧袛支,下着裙。

右臂上曲,左手提净瓶,跣足立于圆形覆莲座上。

座下四足床,身后为舟状卷云纹背光及圆形头光。

足床刻发愿文:“天保九年二月六日佛弟子王□为女□

庆造官(观)世音像一区□王……”

弓寄姜造释迦多宝佛并坐像北齐武平五年(公元574年)通高13厘米宽5.8厘米1986年山西省寿阳县出土

二佛均高肉髻,穿圆领通肩大衣,施禅定印,结跏趺坐于长方形覆莲束腰须弥座上。

像后有一舟状火焰纹背光,背光背面刻一坐佛,佛高肉髻,斜披袈裟,手作说法印。

须弥座下设四足床。

前侧床楣刻卷云纹,两前足正向各刻一菩萨,菩萨带桃形头光,立于覆莲座上,足床两侧刻发愿文:“武平五年二月九日清信女弓寄姜为亡母阿豆

云食自然侍佛。

”

舟形背光有周廓,线刻火焰纹及头光纹。

观音头戴宝冠,面相长圆,着通肩大衣,衣裾外扬,施无畏与愿印,跣足立于覆盆圆座上,下设四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“天统三年八月八日佛弟子郭策珍为父母敬造观音像一区。

”

舟形背光,饰火焰纹及头光纹。

佛面相长圆,高肉髻,身着通肩袈裟,施无畏与愿印,跣足立于覆盆圆座上,下设四足方床。

床侧边自右向后、左侧阴刻造像记:“天保四年四月二日弟子郭荣珍为父母合□造像一区”。

郭也造菩萨立像北齐天统三年(公元567年)高13.7厘米宽4.2厘米重152.5克1983年山西省武乡县党城村出土

舟形背光,外廓饰火焰纹,内廓饰头光纹并造像。

菩萨头戴高冠,面相长圆,着通肩袈裟,双手合收于腹前,跣足立于覆盆圆座上,下设四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“天统三年九月十五佛弟子郭也□□弟罗□造像一区。

”

舟形背光内凹,外廓饰火焰纹,内廓刻头光纹并造像。

佛面相长圆,螺旋肉髻,修眉合目,身着通肩袈裟,双手合收腹前,盘坐于长方须弥座上,下设四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“皇建二年四月十七日佛弟子郭义造□像一区”。

舟形背光内凹,外廓饰火焰纹,内廓刻头光纹并造像。

佛像螺旋肉髻,面相长圆,着通肩袈裟,双手合收腹前,盘坐于长方须弥座上,下设四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“皇建二年四月十九日佛弟子郭义为亡父造释迦像一区上为七世父母见在大小□□□平安。

”

郭买祚造菩萨立像东魏武定六年(公元548年)高13厘米宽4.4厘米1983年山西省武乡县党城村出土

舟形背光有周廓,线刻火焰纹及头光纹。

菩萨头戴宝冠,面相修圆,身着通肩袈裟,施无畏与愿印,跣足立于圆形底座上,下设双层四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“武定六年二月廿二日佛弟子郭买祚□息亡父造像一区。

”

孙贵姜造鎏金佛立像东魏武定七年(公元549年)通高12厘米宽3.7厘米1986年山西省寿阳县出土

舟形背光,内凹有周廓,外廓线刻火焰纹,内廓刻头光纹并造像。

佛作螺旋肉髻,面相长圆,身披通肩袈裟,内着僧袛支,衣纹下垂。

双手施无畏与愿印,跣足立于圆形覆莲座上,下设四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“武定七年二月十七日佛弟子孙贵姜为息李嵩兴弟延海居家眷属大小并及一切法界众生一时成佛。

”

鎏金菩萨立像隋(公元581-618年)通高8.2厘米宽2.8厘米1990年山西省寿阳县出土

通体鎏金。

舟形背光,饰火焰纹及头光纹。

佛高肉髻,面相长圆,着通肩袈裟,施无畏与愿印,跣足立于覆盆圆座上,下设四足方床。

菩萨三尊像隋(公元581-618年)通高10.1厘米宽5.5厘米1986年山西省寿阳县出土

舟形背光,饰火焰纹及头光纹。

主像菩萨戴宝冠,面相方圆,身着通肩大衣,施无畏与愿印,立于覆盆座上,下设四足方床。

床两侧伸出莲梗托二弟子于其上,弟子有桃形头光,面相方圆,身着通肩长衣,合掌肃立。

瞿阿妮造鎏金观音立像隋开皇四年通高11.3厘米宽4厘米1986年山西省寿阳县出土

通体鎏金。

舟形背光,外廓线刻火焰纹,内廓刻头光纹并造像。

观音头戴宝冠,面相长圆,身着通肩大衣,施无畏与愿印,跣足立于覆盆圆座上,下设四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“开皇四年二月一日佛弟子瞿阿妮□目敬造观世音像一区。

”

菩萨三尊像隋(公元581-618年)通高13.2厘米宽5.6厘米1986年山西省寿阳县出土

舟形背光,饰火焰纹及头光纹。

主像菩萨戴宝冠,面相修长,身着通肩大衣,施无畏与愿印,立于覆盆座上,下设双层四足方床。

最下层方床两侧伸出花台托二弟子于其上,弟子有桃形头光,面相修长,着通肩长衣,合掌肃立。

赵善造鎏金菩萨立像隋开皇九年(公元589年)通高11.8厘米宽7.5厘米1986年山西省寿阳县出土

鎏金,头戴宝冠,裸上身,披袈裟,下着裙。

施无畏与愿印。

跣足立于圆形座上。

左下四足床,身后舟状火焰纹背光及圆形联珠、莲瓣纹头光。

足床刻发愿文:“开皇九年十月廿日,佛弟子赵善敬为亡息子□造像一区。

”

田磨女造观音立像隋开皇二年(公元582年)通高13.2厘米宽7.5厘米1986年山西省寿阳县出土

主尊观音高冠宝缯,立于圆形座上,坦胸,披袈裟,下着裙;施无畏与愿印,身后为舟状火焰纹背光及圆形联珠、莲瓣纹头光。

观音像左右各有一胁侍菩萨,束髻,帔帛,下着长裙,双手合十,头后有桃形头光。

座下刻发愿文:“开皇二年四月八日田磨女为息男绍造观音像一区有□。

”

鎏金力士像唐(公元618-907年)高8厘米宽3.8厘米1979年山西省太原市征集

通体鎏金,武士头戴宝冠,神态平和。

上身袒露,下着飘逸大裙,披巾绕双臂向身后扬起,右臂上曲握刀,左臂向外伸出,双腿分立,跣足立于座上。

力士像

程长洛造鎏金佛立像隋开皇十三年(公元593年)通高10.2厘米宽3.5厘米1986年山西省寿阳县出土

通体鎏金。

舟形背光微内凹,连珠纹内外廓,外廓线刻火焰纹,内廓刻头光纹并造像。

佛作肉髻,面相方圆,身着通肩袈裟,施无畏与愿印,跣足立于覆盆圆座上,下设四足方床。

床侧自右向后、左侧阴刻造像记:“开皇十三年六月十七日佛弟子程长洛为父母造像一区愿己身眼目精明法界达佛。

”

绿釉菩萨立像(三件)隋(公元581-618年)高69.5-70.5厘米山西省介休市出土

灰白坩泥捏塑,脸、手、足露胎,其余施绿釉。

姿态略不相同,呈站立状,束高发髻,眉目清秀,身材纤瘦,满饰璎珞,腰部微曲,飘带垂于脚下,身着长裙,立于仰覆莲座上。

菩萨姿态动感飘逸,是大唐菩萨造像丰腴俊秀的先声。