胡希恕医案:一、大阳病 (十一)当归四逆汤方

- 格式:doc

- 大小:20.00 KB

- 文档页数:1

医案连载:胡希恕医案:一、太阳病(十一)当归四逆汤方

(十一)当归四逆汤方

郝某,女性,30岁,1965年12月6日初诊。

四肢关节疼10余年,遇冷即发,近三四年来发作较频,常有头晕、四肢逆冷,天气刚冷手足即出现冻疮,口中和不思饮,舌苔白润,舌质暗红,脉沉细。

脉沉细,四肢关节疼冷,口中和不思饮,舌苔白润,太阳太阴合病。

舌质暗红,里寒血虚。

综合分析:此属外寒内饮、血虚寒凝,爲当归四逆汤方证。

处方:

当归10g,桂枝10g,白芍10g,细辛10g,炙甘草6g,通草6g,大枣5枚

结果:上药服3剂,四肢觉温,继服20余剂四肢冷及关节痛消除。

当归四逆汤四逆汤【四逆汤⽅】⼈参⼆两⽢草⼆两炙⼲姜⼀两半附⼦⼀枚炮去⽪破⼋⽚前四味,以⽔三升,煮取⼀升⼆合,去滓,分温再服,强⼈可⽤⼤附⼦⼀枚,⼲姜三两.以⽔3升,煮取1升2合,去滓,分温再服。

强⼈可⼤附⼦1枚,⼲姜3两。

⽅名:四逆汤(袪寒之剂)总结:阴证厥逆组成:炙⽢草、⼲姜、附⼦主治:(1)治三阴伤寒,⾝痛腹痛,下利清⾕,恶寒不渴,四肢厥冷。

(2)或反不恶寒,⾯⾚烦躁,⾥寒外热。

(3)或⼲呕,或咽痛,脉沉微细欲绝。

加减:1.咽痛:阴⽓上结也,加桔梗⼀两以利咽。

2.腹痛者:真阴不⾜也,加芍药⼆两以敛阴。

3.利⽌脉不出:加⼈参⼆两,以助阳补⽓⾎。

4.⾯⾚者:格阳于上也,加 九茎以通阳。

5.呕吐:加⽣姜⼆两以散逆⽓。

归经:此⾜少阴之药也(肾)⽅义:(1)寒淫于内,治以⽢热,故以姜、附⼤热之剂,伸发阳⽓,表散寒邪。

(2)⽢草亦补中散寒之品,⼜以缓姜、附上僭也。

(3)必冷服者,寒盛于中,热饮则格拒不纳,经所谓「热因寒⽤」。

⼜⽈:「治寒以热,凉⽽⾏之」是也。

变化⽅:(1)本⽅加⽩朮、⼤枣,名朮附汤,治风湿相搏,⾝体烦疼,及中寒发厥⼼痛。

(2)本⽅除⽢草,名⼲姜附⼦汤,治下后复汗,昼躁夜静,不呕不渴,⽆表证,脉沉微,⽆⼤热者。

⼜治中寒厥逆,眩仆⽆汗,或⾃汗淋漓,及外热烦躁,阴盛格阳。

(3)姜附汤加当归、⾁桂,⼊蜜和服,名姜附归桂汤。

再加⼈参、⽢草,名姜附归桂参⽢汤。

加姜煎。

(4)本⽅除⽢草,加 四茎,名⽩通汤。

再加⼈尿、猪胆汁,名⽩通加⼈尿猪胆汁汤。

(5)本⽅加⼈参⼀两,名四逆加⼈参汤,治恶寒,脉微复利,利⽌亡⾎。

再加茯苓六两,名茯苓四逆汤,治汗下后病不解⽽烦躁。

(6)本⽅除⼲姜,加芍药三两,名芍药⽢草附⼦汤,治伤寒发汗不解,反恶寒者,虚故也。

(7)本⽅除附⼦,⽤⽢草四两、⼲姜⼆两,名⽢草⼲姜汤,治伤寒脉浮,⾃汗,⼩便数,⼼烦,微恶寒,脚孪急,⽤桂枝汤误攻其表,得之便厥,咽中⼲,烦躁吐逆,与此汤以复其阳。

当归四逆汤《当归四逆汤》当归四逆桂枝芍,细辛甘草木通着,再加大枣治阴厥,脉细阳虚由血弱,内有久寒加姜茱,发表温中通经脉,不用附子与干姜,助阳过剂阴反灼。

本方主治血虚寒厥证,以手足厥寒,脉细欲绝为辩。

方用归、芍养血和营,桂枝、细辛温经散寒,炙草、大枣补中益气,通草通行血脉。

现代用于肢端紫绀证、肢端感觉异常症、血栓闭塞性脉管炎、肩周炎、颈椎病、坐骨神经痛、消化性溃疡、冻疮、痛经、寒疝等症见手足厥冷,脉沉细,舌淡苔白,属血虚寒凝者。

【案例】血虚寒厥(雷诺氏病):患者,熊某,女,24岁,1997年2月诊。

患者素体羸弱,不耐寒冷,一月前用冷水洗衣后感手冷不能恢复,后发展至每遇冷风、凉水则手冷且色变苍白青紫,须经温水浸泡或烤火取暖后方能复常,经卢氏县医院诊为“雷诺氏病”,用中西药治疗不见好转,渐发展至足部遇冷亦见雷诺氏现象,经人介绍,到本所诊治。

查见患者面色咣白,精神不振,问其月经常2-3月一行,量少色淡,舌质淡少苔,脉细弱无力。

辩为气血两虚,寒凝经脉。

用当归四逆汤。

黄芪60g,当归30g,桂枝15g,赤芍药15g,细辛15g,炙草10g,通草10g,地龙10g,水蛭(冲)6g,鸡血藤30g,大枣10枚。

水煎服,5剂。

同时服羊肉半斤当归30g,生姜50g,炖熟后去渣,吃肉喝汤。

每天一剂。

上两方连用5剂,患者身体畏寒减轻,体力稍有恢复,但雷诺氏现象缓解不明显。

后用原方加鹿茸2g,仙灵脾15g以温补真阳。

10剂。

三诊:上方服5剂,手足逆冷感明显好转,遇冷手稍变色而不显苍白,足已恢复。

10剂服完诸证若失,后用原方继服10剂巩固疗效。

因患者外出,至今失去联系,不知愈后情况如何。

【医者按】本例患者手足遇冷苍白青紫,伴月经量少,数月一行,畏寒怕冷,舌淡脉细弱,一派血虚寒凝之象。

用当归四逆汤温经养血通脉,加黄芪补气以行血;鹿茸、仙灵脾温补真阳;地龙、水蛭、鸡血藤活血化瘀通络,当归生姜羊肉汤养血散寒,诸药合用补肾温阳、益气养血治其本,活血化瘀、温经通络治其标。

当归四逆汤解说及比较【来源】《伤寒论》【命名】以本方主药当归及主治证血虚寒客之四肢厥逆而命名。

【组成与方解】桂枝-----温通经脉,宣通阳气鼓君当归-----温补肝血君白芍-----养血和营臣细辛-----温经散寒,以助桂枝之力臣通草-----通血脉佐甘草、大枣-----益气健脾,调和诸药使本方证是素体阳气与阴血亏虚,复感外寒所致。

手足厥寒----今素体阳气不足,阴血亏虚,外感寒邪入里,凝滞经脉,导致气血运行不畅,卫阳不能达四末温煦四肢;这种手足厥寒只是手指及腕踝部不温,与四肢厥逆之手冷过肘、足冷过膝有别。

另外,外寒太盛,直中经络,导致经脉收引,气血运行不畅,则可见腰、股、腿、足疼痛。

舌淡苔白,脉细欲绝或沉细,是阴血不足,寒邪内侵之象。

治宜温经散寒,养血通脉。

根据《内经》“寒者热之”,“虚者补之”的原则,本方中的当归甘温,入肝经,补血和血,为温补肝经要药;桂枝辛温,温经通脉,祛散经脉寒邪且能畅通血行,两味共用为君。

以白芍、细辛为臣,白芍养血和营,与当归相合,补益营血,与桂枝相伍,调和营卫与气血;细辛辛温,外温经脉,内温脏腑,通达表里,以散寒邪,可助桂枝温经散寒。

通草为佐,以通经脉。

甘草、大枣味甘,益气健脾,调和诸药,共为使药。

诸药合用温而不燥,补而不滞,共奏温经通脉,养血散寒之功。

【功用】温经散寒,养血通脉。

【主治】(1)阳气不足而又血虚,外受寒邪。

手足厥寒,舌淡,苔白,脉细欲绝或沉细。

(2)寒入经络、腰、股、腿、足疼痛。

【临床运用】1.用方要点本方是治疗素体血虚,寒凝经脉病证之方,以手足厥寒,舌淡苔白,脉细或细微欲绝为辨证要点。

对寒凝经脉所导致的肢体及关节痹痛亦有效。

2.使用注意本方只适用于血虚寒凝之四肢厥冷,其他原因引起的四厥病证不宜使用本方。

3.随证加减治疗血虚寒凝之腰、股、腿、足疼痛,可酌加川续、牛膝、鸡血藤等以活血止痛,强筋健骨;若牵引小腹冷痛,肢冷脉沉,或妇女经期少腹冷痛者,加乌药、小茴香、高良姜、木香等,以暖肝理气止痛;若巅顶痛,呕吐白沫等属于内有久寒,可加吴茱萸、生姜降逆止呕,散寒止痛。

《伤寒论》113方——当归四逆加吴茱萸生姜汤1头痛——胡希恕医案李某,女,36岁,病案号1915。

初诊日期1966年5月6日:产后患左偏头痛,已三年未愈,时心下痛,左上下肢酸胀,口干不思饮,有时恶心吐清水,舌苔白润,脉弦细。

证属表虚饮盛,治以建中和荣固卫,更以温中化饮。

与当归四逆加吴茱萸生姜汤:当归三钱,桂枝三钱,白芍三钱,大枣六枚,炙甘草二钱,生姜五钱,细辛三钱,通草二钱,吴茱萸三钱。

结果:上药服四剂,头痛明显减轻,心下痛未作,左上下肢酸胀亦减,上方增吴茱萸为四钱,继服七剂后,自感无不适。

按:当归四逆汤,原主荣卫不利的外寒,本也有血虚饮盛在表,今里寒饮也明显,故时心下痛、恶心吐清水,实为太阳太阴合病,故要同时祛里寒饮,因此加吴茱萸生姜治之,使荣血和,寒饮去则头痛自解。

以上所述,多为虚寒头痛,而实热头痛也是多见的,因在脑病中重点论述,可互参,这里不再重复。

近代中医教科书,在诊治头痛时多以外感、内伤为纲,在临床须熟悉脏腑辨证理论,同时必须掌握一定用药经验,方能治疗常见头痛症。

而六经辨证治疗头痛,则以六经为纲,再据合病、并病情况,据证用方,只要熟悉《伤寒论》的方证,治疗各种头痛方能应用自如。

《经方专家》《解读张仲景医学》《名医经方验案》论:头痛,恶心吐清水,这是吴茱萸汤证的吐涎沫,时心下痛者,为厥阴提纲一的心下疼热证。

此属阴厥证,而脉弦细者,当归四逆汤加吴茱萸汤主之。

2昏晕——张琪医案冯某,女,40岁,科技人员,1985年1月16日初诊。

体素消瘦,眩晕2年余,终日昏眩时轻时重,不能上班,经某医院诊断有谓神经衰弱者,有谓梅尼埃病者,久治无效。

来门诊求治,面色青暗不泽,全身乏力难支,精神萎靡不振,脉象沉细,手足厥冷,舌滑润,此足厥阴肝经营血虚寒之证,肝血虚阳气衰微无以温煦,木失荣而内风动,故终日眩晕不已,宜当归四逆汤合吴茱萸汤化裁。

当归20克、桂枝15克、白芍15克、细辛5克、甘草10克、木通10克、红枣8枚、生姜10克、吴萸15克、党参15克、黄芪30克,水煎服。

《伤寒论》113方——四逆汤,典型医案4疑难病昏冒——胡希恕医案刘某,女性,50岁,1976年4月23日初诊。

近1个月来食则昏冒,甚至休克,下肢瘦弱不能站立,静卧少许时可复常。

自觉胃中冷,脉沉细,若薄白。

此属里虚寒甚,治以温中祛寒,予以四逆汤:炙甘草10克,干姜10克,制附片15克。

结果:服3剂,诸症已,迄今未复发。

《解读张仲景医学》论:此为厥逆证,厥阳独行于上也。

脉沉细者,少阴寒盛,则太阴中虚,阴盛而发厥逆,阴阳不交,所以昏厥。

四逆汤,温下焦之肾寒,以建太阴之中气,则阴阳互交也。

5寒厥——聂惠民医案刘某,女,59岁。

1974年12月诊。

患者因咳喘、心慌,住院治疗。

诊断为:慢性气管炎,阻塞性肺气肿,肺源性心脏病。

治疗过程中出现心源性休克,经西药抢救,抗休克治疗数日,血压不能平稳回升。

乃至升压药之量、输液滴速稍慢,血压则呈下降之势。

血压不见回升,病情危重,欲求服用中药,故请余会诊。

病人精神萎靡,呈但欲寐之象,表现为手足厥逆、脉微欲绝。

唯汗出如洗,绵绵不止,浸湿枕巾、衣衫,此正所谓“寒厥证”。

汗出阳散,虚阳欲脱,阴液将竭,已现阴阳离决之势,非回阳固脱不可挽回危候,故急投以大剂人参、附子,浓煎顿服,药后汗止,阳回液固,手足渐温,血压随之回升,休克得到纠正,诸证得以缓解。

《聂氏伤寒学》论:本案也是四逆汤证,而用参附汤。

人参建中,附子温下。

阴阳和则病愈。

手足厥逆,此是中寒,四肢失秉,阴阳不交也。

脉微欲绝者,经络与脏腑之阳俱虚也。

下寒阴盛,则上侵清阳。

上焦不通,浊阴不降,所以心慌咳喘,成心肺病。

附子人参,也是温下寒建中气,以降浊阴也。

6少阴证寒厥——范中林医案王某某,男,28岁。

成都市某厂工人。

病史:患者性情比较孤僻,善愁多郁,日久成疾,未予医治。

1947年初,发现胃脘长一包块,如拳头大,以手按之,活动、有声,但不痛。

急赴某地,请中医治疗。

所服之药,多系桃仁、红花、三棱、莪术等活血化瘀之品。

治疗约半年,疗效不显,食欲日减,形萎神衰。

伤寒名医验案精选---当归四逆汤及加吴茱萸生姜汤展开全文【方药】当归三两(12克)桂枝三两(去皮)(9克)芍药三两(9克)细辛三两(1.5克)甘草二两(炙)(5克)通草二两(3克)大枣二十五枚(擘)(8枚)【煎服】上七味,现代用法:水煎两次温服。

.【方药】上方加生姜半斤(切)(15克),吴茱萸二升(5克)【煎服】上九味,现代用法:水煎两次温服,清酒引。

【原文】手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

若其人内有久寒者,宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。

(351)【解说】本证为血虚寒厥证。

素体血虚,复因寒邪凝滞,气血运行不畅,四肢失于温养致之。

以手足厥寒,脉细欲绝为辨证要点。

手足厥寒只是指掌至腕,趾跖至踝不温,与四肢厥逆相比,程度较轻。

本证病机关键是阳气外虚,阴血内弱,复加寒邪凝滞,故其治在温经散寒同时,又宜养血通脉。

当归四逆汤用桂枝汤去生姜,倍用大枣加当归、细辛、通草而成,服之能使阴血充而客寒除,待阳气振则手足温,经脉通而脉气复。

若其人胃内有陈寒积冷,可于本方中加入吴茱萸、生姜以温中散寒,降逆和胃,并加清酒同煎,以助活血散寒之力。

本证根据寒凝部位不同,可有不同见证。

如寒凝于经络者,可见四肢关节疼痛,或身疼腰痛;寒凝于胞宫,可见月经后期、量少、痛经等,凡属血虚寒凝者,皆可使用本方。

此外,临床报导用本方治疗冻疮、雷诺氏病有良效。

【运用】一、血厥(雷诺氏病)岳美中医案:钱某某,男,38岁,1961年12月20日就诊。

自诉1960年冬发病,就诊时面部青紫斑斑,鼻尖、耳轮几乎呈青黑色,两手青紫及腕际,指尖更甚,有麻冷感,拇指亦紫,体温35~C,脉象细微。

遇火烤则转红。

束臂试验阴性。

血小板计数正常。

诊断为早期雷诺氏病。

处方:桂枝9克,当归9克,赤芍6克,北细辛2.4克,木通6克,吴茱萸6克,艾叶4.5克,桃仁9克,红花3克,炙草2.4克,红枣5枚,生姜3片。

服30余剂而愈。

至1963年未复发。

按语:本案据其脉证,为寒伤厥阴,血脉凝滞,营卫失运,真阳、气血不能温养四末所致。

当归四逆汤原方组成、医案条文、用法剂量与方解方论[原方组成]当归三两(9克),桂枝去皮,三两(9克),芍药三两(9克),细辛三两(9克),甘草炙,二两(6克),通草二两(6克),大枣擘,二十五枚。

[服用方法]上七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

[治则方解]病机:寒凝血脉,血行不畅。

治则:养血散寒,温通血脉。

方义:本方由桂枝汤去生姜,倍用大枣,加当归、细辛、通草而成。

方中当归养血补血,桂枝、细辛温经散寒,甘草、大枣补益中气,通草通利血脉,滑利关节。

[辨证要点]本方常用于治疗不同部位的血虚寒凝之证。

如寒滞经络,留着关节,则四肢关节疼痛,或身痛腰痛,或指(趾)尖、鼻尖、耳朵边青紫;若寒凝胞宫,则月经衍期,血少色暗,痛经等;如寒凝腹中,则脘腹冷痛等。

症状虽异,但病机则一,辨证只要符合肝血不足,或营血不足,寒邪凝滞,脉道不利,血行不畅的基本病机,便可用本方随证加减施治。

本方养肝血,散寒邪,通阳气,主治手足厥寒之证,虽不用姜、附,仍以四逆命名,所主之厥,为血虚寒凝,所以方名冠以当归,以区别于姜附四逆。

[仲景方论条文]《伤寒论》第351条:手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

[注家方论]1.成无己《注解伤寒论》:《内经》日:脉者,血之府也。

诸血者,皆属心。

通脉者,必先补心益血。

苦先入心,当归之苦,以助心血;心苦缓,急食酸以收之,芍药之酸,以收心气;肝苦急,急食甘以缓之,大枣、甘草、通草之甘,以缓阴血。

2.方有执《伤寒论条辨》:当归、芍药,养血而收阴;通草、细辛,行脉而通闭;桂枝辛甘,助阳而固表;甘草、大枣,健脾以补胃。

夫心主血,当归补其心,而芍药以收之;肝纳血,甘草缓其肝,而细辛以润之;脾统血,大枣益其脾,而甘草以和之。

然血随气行,桂枝卫阳,气固则血和也。

3.许宏《金镜内台方议》:阴血内虚,则不能荣于脉,阳气外虚,则不能温于四末,故手足厥寒,脉细欲绝也。

故用当归为君以补血,以芍药为臣辅之而养营气,以桂枝、细辛之苦以散寒温气为佐,以大枣、甘草之甘为使而益其中,补其不足,以通草之淡而通行其脉道与厥也。

当归四逆汤标准配方当归四逆汤是一种具有温经散寒、祛风止痛的中药方剂,主要用于治疗因寒邪侵袭而引起的腹痛、呕吐、泄泻等症状。

它由党参、白术、甘草、干姜、当归等中药组成,具有温中散寒、祛风止痛的作用。

下面将详细介绍当归四逆汤的标准配方。

【组成】。

党参 9克,白术 9克,甘草 6克,干姜 6克,当归 6克。

【制法】。

将以上药物共研细末,每次取药10克,加水煎煮,分两次服。

【功效】。

当归四逆汤主要用于治疗因寒邪侵袭而引起的腹痛、呕吐、泄泻等症状。

其功效为温中散寒、祛风止痛。

【适应症】。

1. 腹痛,用于因寒邪侵袭导致的腹痛,疼痛缓解后加重,腹部畏寒,喜热,脉浮紧等症状。

2. 呕吐,用于因胃寒引起的呕吐,呕吐清水,畏寒,腹痛等症状。

3. 泄泻,用于因肠寒引起的泄泻,大便清稀,腹痛缓解后加重,畏寒,腹部隐痛等症状。

【不适应症】。

1. 不宜用于外感风寒证未解时,或因外感风寒证引起的腹痛、呕吐、泄泻。

2. 不宜用于阴虚发热、阳明实热证、湿热蕴结证等症状。

【用法用量】。

将以上药物共研细末,每次取药10克,加水煎煮,分两次服。

【注意事项】。

1. 用药期间忌食生冷油腻食物,忌烟酒刺激。

2. 孕妇慎用。

【药物相互作用】。

1. 当归四逆汤不宜与寒凉药同用,以免相互抵消,影响疗效。

2. 当归四逆汤不宜与酒同用,以免影响药效。

【不良反应】。

1. 偶见轻度恶心、呕吐、腹泻等不良反应。

2. 长期大剂量应用可引起血压升高等不良反应。

【存储】。

密封,阴凉处保存。

【包装】。

铝塑复合袋包装。

【有效期】。

24个月。

【执行标准】。

《中国药典》2020年版。

【文献资料】。

1. 《本草纲目》。

2. 《伤寒论》。

当归四逆汤标准配方就介绍到这里,希望对大家有所帮助。

在使用中药治疗疾病时,一定要在医生的指导下进行,切忌自行用药。

祝大家身体健康!。

当归四逆汤当归四逆汤免费编辑添加义项名B 添加义项“四逆”者,有阳衰、气逆、血滞之别。

四逆汤以回阳立治,当归四逆汤则以散寒通脉立治。

所以桂枝汤去生姜加当归、细辛、通草而成.方中当归养血活血,桂枝、芍药调和营卫,细辛温经通末,通草通经通脉,更以大枣、甘草益中气、助营血,诸药配伍,温经散寒,养血通脉。

临证凡见血虚寒滞、湿痹挛痛之证,皆可得治,故此方在临床应用十分广泛。

基本信息折叠编辑本段基本信息【方名】当归四逆汤当归四逆汤当归四逆汤血虚寒厥证,手足厥寒,或腰、股、腿、足、肩臂疼痛,口不渴,舌淡苔白,脉沉细或细而欲绝。

【用法】上七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服(现代用法:水煎服)。

【禁忌】斟酌。

折叠编辑本段临床应用现代常化裁运用于治疗血栓闭塞性脉管炎、小儿睾丸鞘膜积液、偏头痛、新生儿硬肿症等属于血虚,阳气不足,寒侵经脉所致者。

具体有以下应用:1.虚人感冒用本方加减:当归、白芍、桂枝、细辛、木通、防风、紫菀、生姜、大枣、甘草。

日1剂水煎服。

治疗虚人感冒42例,结果:全部治愈。

2.老年慢性头痛用本方加减:当归9g,桂枝9g,赤芍9g,细辛3-6g,甘草6g,通草6g,大枣1枚。

气血亏虚者加黄芪、川芎、生地、白术;肝肾阴虚如以肝阳偏亢为主者则加天麻、钩藤、白蒺藜、蔓荆子;若以肾阴虚为主者则加熟地、山药、枸杞子、山茱萸;痰湿郁甚者加半夏、天麻、白术、茯苓;气滞血瘀者加桃仁、红花、川芎、莪术;疼痛甚者加蜈蚣、地龙、全蝎。

日1剂水煎服。

治疗老年慢性头痛76例,其中男28例,女48例;年龄最低60岁,最高83岁,平均65岁;病程8年以上15例,5年以上28例,2年以上18例,6个月以上15例。

结果:基本治愈24例,显效29例,有效16例,无效7例,总有效率为90.8%。

3.肩周炎用本方去通草、大枣,加葛根30g,鲜姜3片。

日1剂水煎服。

同时配用十香暖脐膏(附子、干姜、吴萸、丁香、肉桂等),松香散(松香、姜黄各10g,冰片3g)外贴痛处。

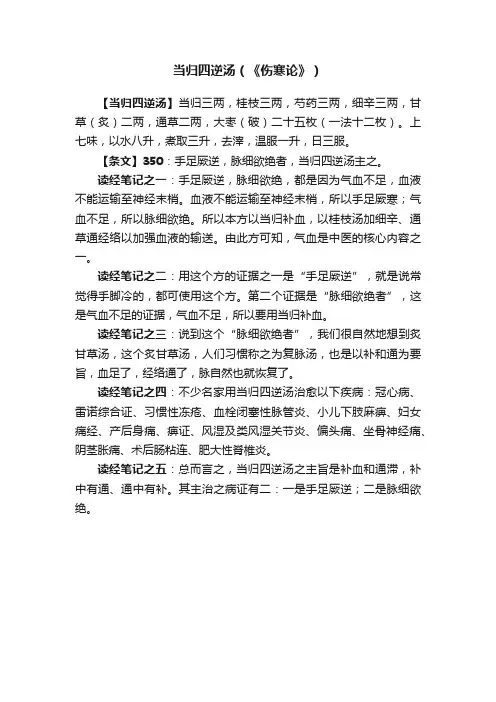

当归四逆汤(《伤寒论》)

【当归四逆汤】当归三两,桂枝三两,芍药三两,细辛三两,甘草(炙)二两,通草二两,大枣(破)二十五枚(一法十二枚)。

上七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

【条文】350:手足厥逆,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

读经笔记之一:手足厥逆,脉细欲绝,都是因为气血不足,血液不能运输至神经末梢。

血液不能运输至神经末梢,所以手足厥寒;气血不足,所以脉细欲绝。

所以本方以当归补血,以桂枝汤加细辛、通草通经络以加强血液的输送。

由此方可知,气血是中医的核心内容之一。

读经笔记之二:用这个方的证据之一是“手足厥逆”,就是说常觉得手脚冷的,都可使用这个方。

第二个证据是“脉细欲绝者”,这是气血不足的证据,气血不足,所以要用当归补血。

读经笔记之三:说到这个“脉细欲绝者”,我们很自然地想到炙甘草汤,这个炙甘草汤,人们习惯称之为复脉汤,也是以补和通为要旨,血足了,经络通了,脉自然也就恢复了。

读经笔记之四:不少名家用当归四逆汤治愈以下疾病:冠心病、雷诺综合证、习惯性冻疮、血栓闭塞性脉管炎、小儿下肢麻痹、妇女痛经、产后身痛、痹证、风湿及类风湿关节炎、偏头痛、坐骨神经痛、阴茎胀痛、术后肠粘连、肥大性脊椎炎。

读经笔记之五:总而言之,当归四逆汤之主旨是补血和通滞,补中有通、通中有补。

其主治之病证有二:一是手足厥逆;二是脉细欲绝。

中医《方剂学》温里剂(回阳救逆)——四逆汤(《伤寒论》)一、组成附子一枚,生用,去皮,破八片(5~10克)、干姜一两半(6~9克)、甘草,二两(6克)。

二、用法以水三升,煮取一升三合,去滓,分温再服。

强人可大附子一枚,干姜三两(现代用法:附子先煎一小时,再加余药同煎,取汁温服)。

三、歌括1.四逆汤四逆汤中附草姜,四肢厥冷急煎尝;腹痛吐泻脉沉细,急投此方可回阳。

2.通脉四逆汤倍加干姜名通脉,温阳守中血脉畅。

3.四逆加人参汤人参加入四逆内,益气固脱效非常。

4.白通汤四逆加葱去甘草,方名白通擅通阳。

5.白通加猪胆汁汤白通再把胆尿配,阴盛格阳不二方。

6.参附汤又有参附合为剂,回阳救脱挽危亡。

四、功用回阳救逆。

五、主治1.少阴病。

症见四肢厥逆,恶寒踡卧,呕吐不渴,腹痛下利,神衰欲寐,舌苔白滑,脉象微细。

2.太阳病误汗亡阳。

六、方解本方为回阳救逆之代表方剂。

《素问·厥论》曰:“阳气衰于下,则为寒厥。

病至寒邪深入少阴,肾中阳气衰微,阴阳之气不相顺接,故外则四肢厥逆,恶寒踡卧,神疲欲寐;内则呕吐不渴,腹痛下利。

舌苔白滑,脉象微细,是不仅肾阳衰微,而且心脾之阳气亦衰,阴寒独盛之危候。

此时非大剂辛热不足以回阳破阴而救逆。

《素问·至真要大论》曰:“寒淫于内,治以甘热,佐以苦辛,以咸泻之,以辛润之,以苦坚之。

”“寒淫所胜,平以辛热,佐以苦甘以咸泻之。

”所以用大辛大热之附子为君药。

附子纯阳有毒,为补益先天命门真火之第一要剂,通行十二经,生用尤能迅达内外以温阳逐寒。

干姜温中焦之阳而除里寒,助附子伸发阳气,为臣药。

生附子有大毒,与干姜同用,其性峻烈,故又用益气温中之甘草为佐药,既能解毒,又能缓姜、附辛烈之性,合而回阳救逆,又不致有暴散之虞,故方名“四逆。

若服药呕吐,可用冷服法,即《素问·五常政大论》“气反者,…治寒以热,凉而行之”之意。

七、附方及方论1.四逆加人参汤(《伤寒论》):即四逆汤加人参一两(3克,另煎兑入)。

经方--当归四逆汤

导读:寒冷的冬季,有些朋友会面临手脚冰冷、冻疮、皮肤皲裂等问题。

经常会用到很多的药物,可是一年过去,气温变冷后,情况还是以前那个情况、问题还是以前那个问题。

今天和大家分享一首经方:“当归四逆汤”,能在冰冷的季节里给您带去温暖!

当归四逆汤:当归、细辛、白芍、桂枝、甘草、红枣、通草

这首经方主治血虚寒厥证。

在六经辨证中是一首很经典的厥阴病方,能温经散寒,养血通脉。

对于面色呈青紫、苍白,四肢冰冷,尤其是四肢末端指节明显的,还同时有发麻发胀、疼痛。

皮肤开裂、反复冻疮;全身多处疼痛;舌淡苔白,脉细、沉等症状较为适用。

很特殊的是,这首方在日常中也能经常使用,尤其是年老体衰或久病卧床的人,常年活动少,全身其他症状不明显,但手脚一直没有正常的温度,也可以运用。

还有一些事女性朋友,在月经期间或者产后,出现以怕冷、四肢血运不良的情况时,也可以辨证运用。

如果四肢麻木感明显,可以加用黄芪、桂枝;如果有呕吐、腹胀、腹痛的,可以加吴茱萸、生姜;如果有口腔溃疡、便秘、牙龈出血的,可以合用泻心汤。

本文仅供学习、交流。

如有需要,及时医院就诊!。

胡希恕三代经方病案子于归•水无香辛卯兔年冬月胡希恕三代经方医案解析思路解析思路子于归·水无香第1页复兴中医网胡希恕三代经方医案解析思路目录经方大师胡希恕先生案解析 (7)一、太阳病(表阳证)医案 (7)(一)桂枝汤类方 (7)(二)麻黄解表类方 (18)二、阳明病(里阳证)医案 (20)(一)正阳阳明 (20)(二)太阳阳明 (30)(三)少阳阳明 (34)三、少阳病(半表半里阳证)医案 (37)㈠小柴胡汤方 (37)子于归·水无香第2页复兴中医网胡希恕三代经方医案解析思路㈡柴胡桂枝汤方 (38)㈢四逆散方 (38)㈣黄芩加半夏生姜汤方 (39)四、太阴病(里阴证)医案 (39)㈠四逆汤方 (39)㈡茯苓四逆汤方 (40)㈢甘草干姜汤 (41)㈣理中汤方 (41)㈤附子汤方 (42)㈥厚朴生姜半夏甘草人参汤方 (42)㈦吴茱萸汤方 (42)㈧旋复代赭汤方 (43)㈨芍药甘草汤方 (44)五、少阴病(表阴证)医案 (44)㈠麻黄附子细辛汤 (44)子于归·水无香第3页复兴中医网胡希恕三代经方医案解析思路㈡桂枝加附子汤方 (45)㈢甘草附子汤方 (45)㈣真武汤方 (46)六、厥阴病(半表半里阴证)医案 (47)㈠乌梅丸方 (47)㈡柴胡桂枝干姜汤方 (47)㈢半夏泻心汤方 (48)㈣甘草泻心汤方 (49)㈤生姜泻心汤方 (50)嫡传弟子冯世纶教授案解析 (50)一、太阳病(表阳证)医案 (51)㈠桂枝汤、麻杏石甘汤、桂枝加龙骨牡蛎汤治反复发热案 (51)㈡桂枝去芍药治感冒热退而胸闷案 (51)㈢半夏散及汤治喉痹案 (54)子于归·水无香第4页复兴中医网胡希恕三代经方医案解析思路㈣桂枝加龙骨牡蛎汤化裁治心悸案 (55)㈤桂枝麻黄各半汤加减治皮肤瘙痒 (56)㈥小青龙汤治咳喘案 (58)二、阳明病(里阳证)医案 (59)㈠大青龙汤合半夏厚朴汤治小儿咳嗽案 (59)㈡麻杏石甘汤合小柴胡汤化裁治鼻渊案 (60)㈢附子泻心汤治胸脘痞闷案 (62)㈣大承气汤治神昏谵语案 (63)㈤大柴胡汤加生石膏治肺部感染、胸胁胀满案 (63)三、少阳病(半表半里阳证)医案 (64)㈠小柴胡汤合橘枳姜汤、桂枝茯苓丸治胁痛案 (64)㈡小柴胡汤加味治症瘕二案(肝脾肿大,子宫肌瘤) . 66㈢柴胡桂枝汤治感冒案 (71)四、太阴病(里阴证)医案 (72)㈠枳术汤治左下腹包块案 (72)子于归·水无香第5页复兴中医网胡希恕三代经方医案解析思路五、少阴病(表阴证)医案 (73)㈠麻黄附子甘草汤治感冒偏头痛案 (73)㈡桂枝芍药知母汤、桂枝加附子汤治右膝痛案 (74)㈢当归四逆汤合附子汤治双下肢后外侧隐痛案 (76)六、厥阴病(半表半里证)医案 (77)㈠乌梅汤治蛔厥案 (77)㈡柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散治腰背痛案 (78)㈢柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散加减治腰背痛案 (80)再传弟子案 (82)一、石应轩医案 (82)㈠四逆汤治贲门癌术后亡阳案 (82)㈡四逆汤合生脉饮加生龙牡治心悸案 (83)㈢柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散治面部黄褐斑案 (84)二、赵厚睿医案 (84)㈠麻黄附子细辛汤加减治鼻窒案 (84)子于归·水无香第6页复兴中医网胡希恕三代经方医案解析思路子于归·水无香 第7页 复兴中医网三、清峰医案 (86)㈠小柴胡汤治不明原因发热案 (86)四、鲍艳举医案 (86)㈠小柴胡加生石膏治感冒后低热案 (86)㈡麻杏石甘汤合半夏厚朴汤治感冒后干咳案 (88)㈢五苓散加味治腰肌劳损案 (89)㈣苓桂术甘汤合泽泻汤治眩晕案 (90)㈤柴胡桂枝干姜汤合当归芍药散治感冒后乏力失眠案 . 91经方大师胡希恕先生案解析一、太阳病(表阳证)医案(一)桂枝汤类方㈠桂枝汤方藏无它病时发热自汗出 熊某,女,56岁,1964年8月20日初诊。

当归四逆汤当归四逆汤源于汉代张仲景的《伤寒论》,本书的厥阴篇351条原文为:“ 手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

当归三两、桂枝三两( 去皮) 、芍药三两、细辛三两、甘草二两( 炙) 、通草二两、大枣二十五枚( 攀,一法十二枚) ,上七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

'当归四逆汤证的最基本病机为肝阳亏虚不升,导致了血虚、寒凝、血瘀的病理状态,同时这些病理状态又相互影响,从而加重了病情。

减药物规律厥阴肝经寒凝较甚时,可去芍药、大枣或当归,以突出温肝散寒通络的功效;病症无明显经脉不通的表现时,可去通草;阴血津液亏虚、血瘀较甚、水饮上冲、脾胃气虚、阳气虚甚、胎动不安时,可去细辛、通草;患者内有郁热、痰湿内蕴、水饮内停时,可去桂枝、细辛。

增加药物规律如厥阴肝寒较为严重,可在原方基础上加吴茱萸、生姜、艾叶;如阴血亏虚较严重,可加阿胶、麦冬、生地;如阳气亏虚较重,加黄芪、附子、生姜、羊肉;瘀血较甚,加川芎。

在治疗兼证方面,如合并脾胃阳虚,可加附子、白术、干姜、人参;合并肺寒,可加杏仁、半夏、五味子;合并气虚,加黄芪、人参;合并相火心火妄行,加丹皮、滑石、大黄;合并风寒束表,可加麻黄、葱白;合并风邪在表,加防风;合并水饮,加茯苓、生姜;合并牙痛牙出血,可加矾石;合并胎动不安,加阿胶、莲房;合并腰背痛,加独活、生姜;合并小便不通,加栀子仁、赤茯苓。

合用药物合用药物大致可分为六类:“ 黄芪、附子” 、“ 吴茱萸、生姜、川芎'、“ 牛膝、鸡血藤'、“ 桃仁、红花、丹参'、“ 防风、党参、白术、地龙、干姜” 、“ 乳香和没药、茯苓、乌药、香附和所有其他的合用药物'这六类。

这六类合用药物,都有各自独特的功效:①黄芪、附子。

黄芪善补气升阳,附子功在温阳散寒,两者都可增强当归四逆汤温升肝阳的疗效;②吴茱萸、生姜、川芎。

吴茱萸、生姜两者相配,可散厥阴肝寒,而川芎为血中气药,可散血中寒凝,这三味药都有温阳散寒的作用;③牛膝、鸡血藤。

当归四逆汤

《伤寒论》厥阴病篇曰:手足逆冷,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

不可下篇曰:下利脉大者虚也,以强下之故也。

设脉浮革,因而肠鸣者,与当归四逆汤主之。

阳虚由于血弱者宜此。

精不泄:某患因食凉饭后,男女行房,阴茎缩小,久不泄精。

余思古今群书无此病,想房事能行,心肾无病。

精不泄,其病在肝。

前阴通于肝,肝系阴器。

此病必因欲火太重,君火动,相火行,阳物必强,火动情急而食凉,寒积于肝,故精不泄。

经云寒主收藏,是其病本。

用当归四逆汤加吴茱萸三钱、生姜三片煎服,二付愈。

又石明广二十二岁,结婚五年,房事虽行而唯精液一次未泄。

周身皮黑生疙瘩无数,不痛不痒,推尚活动。

亦因淫欲火动,食凉激肝之故。

上方三剂精泄,又二剂全愈。

余业医四十余年,仅遇此二人。

尿血:祁中三妻患病,因生气行路,途饮井水,次日尿血,频痛不止,服药不效。

七日后来诊,用上方四剂愈。

小便不利:高姓妇,生气食梨,小便不利,频痛而少。

余以上方二剂愈。

又某患因炕凉而得小便频少,不痛而烦,五月未愈。

余用上方五付愈。

按:此是辛甘化阳、苦甘化阴,膀胱气化乃行,其证自愈矣。

夜盲:王某夜盲二十余日。

日入不能视物,不过通路而已。

用本方加吴茱萸二钱、川芎二钱、防风三钱、生姜三片,五付而愈。

阴挺:石姓妇。

患阴挺三月余,大如紫茄细如豆。

用本方加木贼三钱、生姜三片七付愈。

当归四逆汤的功效与作用,当归四逆汤加减运用医案道医网【原文】手足厥寒,脉细欲绝者,当归四逆汤主之。

若其人内有久寒者,宜当归四逆加吴茱萸生姜汤。

(351)【组成】当归10g 桂枝10g 白芍10g 细辛10g 通草6g 炙草6g 大枣25枚【煎服】水浸20分,煎30分,约600毫升,分早、午、晚服。

【功效主治】猝中寒邪,少腹疼痛,手足厥冷,脉细欲绝。

【加减运用】内有久寒者,加吴萸10g、生姜24g、白酒30毫升。

【禁忌】1. 亡阳之手足厥冷者,忌之。

2.肝气郁结之四逆者,忌之。

3.阳极似阴、或热深厥深之四逆者,忌之。

【类方】1.四逆汤:同可治手足厥冷。

不同者,四逆汤证因吐、泻剧烈,或大汗出,致阳气衰亡,病势急迫,除四末冷外,额、耳、鼻尖、鼻息皆冷。

当归四逆汤证为血虚寒郁,病势缓慢,以指尖冷为特点。

故一者脉微,宜急治;一者脉细,宜缓图。

2.四逆散:同可治四末逆冷。

不同者,四逆散证为肝失条达,阳气内郁,其脉沉弦,而非脉细欲绝。

【临床运用】1. 喉闭塞者,不可发汗,发汗则吐血,气欲绝,手足厥冷,蜷卧不能自温。

又脉弱者,不可发汗,发之则寒栗,不能自还,并当归四逆汤主之。

(《伤寒六书》)2. 此方证,以热手按之则如蛙鸣,又腹中或左或右,病人自觉有冷处,或自腰至足股处,或左足全体觉冷证,是用此方之标准也。

(《皇汉医学.餐英馆治疗杂话》)3. 半身不遂二年,伴舌淡苔白,脉沉滑无力。

(《经方验》)4.鼻炎,子宫脱垂。

(《汉方临床三十年》)5.内科:平素血虚,寒入营络之腰股足痛,四肢关节痛,胸痛,心包络痛。

儿科:小儿发痉,小儿麻痹。

妇科:因感寒而起,特别是在月经期受寒而引起之经期腹痛,寒疝痛,行经时四肢麻木抽搐,经期手足厥寒,甚至昏迷,产后受寒成痉,阴缩,子宫下垂或脱出。

外科:脱疽、两腿郁血之红斑肿痛,冻疮,少腹部位特别是近髂窝处之肿块硬。

(《伤寒论方运用法》)5. 肢端紫绀症;肢端感觉异常症;血栓闭塞性脉管炎;旋前圆肌综合征;肩关节周围炎;颈椎病;寒瘀头痛;坐骨神经痛;小儿麻痹症;运动性癫痫;拘挛症;消化性溃疡;胃痉挛;急性胆囊炎;肝炎后综合征;习惯性便秘;慢性荨麻疹;多形性红斑;冻疮;皮肤皲裂;痛经;原发性不孕。

胡希恕医案:一、大阳病(十一)当归四逆汤方

(十一)当归四逆汤方

郝某,女性,30岁,1965年12月6日初诊。

四肢关节疼10余年,遇冷即发,近三四年来发作较频,常有头晕、四肢逆冷,天气刚冷手足即出现冻疮,口中和不思饮,舌苔白润,

舌质暗红,脉沉细。

脉沉细,四肢关节疼冷,口中和不思饮,舌苔白润,大阳大阴合病。

舌质暗红,里寒血虚。

综合分析:此属外寒内饮、血虚寒凝,爲当归四逆汤方证。

处方:当归10g桂枝l0g白芍l0g细辛l0g炙甘草6g通草6g 大枣5枚

结果:上药服3剂,四肢觉温,继服20余剂四肢冷及关节痛消除。