24《老子》三章

- 格式:doc

- 大小:31.50 KB

- 文档页数:4

老子第三章原文及翻译老子第三章原文及翻译老子这本著作的第三章讲述了怎样的内容呢?以下是小编收集的老子第三章原文及翻译相关信息,仅供大家阅读参考![原文]不上贤①,使民不争;不贵难得之货②,使民不为盗③;不见可欲④,使民不乱。

是以圣人之治也,虚其心⑤,实其腹,弱其志⑥,强其骨,恒使民无知、无欲也。

使夫知不敢⑦、弗为而已⑧,则无不治矣⑨。

[译文]不推崇有才德的人,导使老百姓不互相争夺;不珍爱难得的财物,导使老百姓不去偷窃;不显耀足以引起贪心的事物,导使民心不被迷乱。

因此,圣人的治理原则是:排空百姓的心机,填饱百姓的肚腹,减弱百姓的竞争意图,增强百姓的筋骨体魄,经常使老百姓没有智巧,没有欲望。

致使那些有才智的人也不敢妄为造事。

圣人按照“无为”的原则去做,办事顺应自然,那么,天才就不会不太平了。

[注释]①上贤:上,同“尚”,即崇尚,尊崇。

贤:有德行、有才能的人。

②贵:重视,珍贵。

货:财物。

③盗:窃取财物。

④见(xian):通“现”,出现,显露。

此是显示,炫耀的意思。

⑤虚其心:虚,空虚。

心:古人以为心主思维,此指思想,头脑。

虚其心,使他们心里空虚,无思无欲。

⑥弱其志:使他们减弱志气。

削弱他们竞争的意图。

⑦敢:进取。

⑧弗为:同“无为”。

⑨治:治理,此意是治理得天下太平。

[引语]在老子生活的春秋末期,天下大乱,国与国之间互相征战、兼并,大国称霸,小国自保,统治者们为维持自己的统治,纷纷招揽贤才,用以治国安邦。

在当时的社会生活中,处处崇尚贤才,许多学派和学者都提出“尚贤”的主张,这原本是为国家之本着想。

然而,在尚贤的旗号下,一些富有野心的人,竞相争权夺位。

抢占钱财,给民间也带来恶劣影响。

一时间,民心紊乱,盗贼四起,社会处于动荡、大变动的形势。

针对社会上被人们所推崇的“尚贤”这一主张,老子在第三章里提出不尚贤的观点,同时也批评了由“尚贤”而引起的追求物质利益的欲望。

这一章里老子主张“不尚贤”、“使民无知、无欲”,他设想要人们回到一种无矛盾的“无为”境界。

老子第三、四章读后感《<老子>第三、四章读后感》哎呀!最近我读了老子的第三、四章,这可真是让我感触良多啊!第三章里说“不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。

”这话说得可真有意思!就好像在我们班里,如果老师不总是表扬那几个成绩特别好的同学,大家也就不会争着去当那个“第一名”啦,也就不会有那么多的竞争和嫉妒,同学之间的关系不就更融洽了吗?还有啊,如果大家都不觉得那些名牌的文具、漂亮的书包是特别珍贵的东西,也就不会有人去偷去抢啦。

这不就像我们学校门口的小卖部,有时候会卖一些新奇的小玩具,大家都想要,结果就有人偷偷拿了没付钱,这不就是因为心里有了欲望嘛!第四章里又说“道冲,而用之或不盈。

渊兮,似万物之宗。

”这可把我给难住了一会儿。

后来我想啊,这“道”就好像是一个超级大的口袋,怎么装东西都装不满。

它深不见底,就好像是所有东西的老祖宗一样!这多神奇呀!我就想到了我们家的大衣柜,妈妈总是不停地往里面放衣服,可怎么放都放不满。

难道这个大衣柜就是我们家的“道”?哈哈,我知道这有点好笑,但感觉好像有点那个意思呢!再想想,我们学习知识不也是这样吗?知识就像那个永远装不满的“道”,不管我们怎么学,都还有更多的知识等着我们去探索,永远也学不完!读了这两章,我觉得老子真的太厉害了!他能想到这么深奥又有用的道理。

我就在想,要是大家都能按照老子说的做,那这个世界不就变得特别美好啦?不会有人争争抢抢,也不会有人因为贪心去做坏事。

我虽然还是个小学生,不太能完全明白老子的所有意思,但是我觉得这些道理对我们的生活真的很有帮助。

我以后也要学着控制自己的欲望,不跟别人争来争去,多去探索那些像“道”一样无穷无尽的知识。

这就是我读《老子》第三、四章的感受,你们觉得我说得对吗?。

《老子》道经·第三章

关于老子

《老子》,又称《道德真经》《道德经》《五千言》《老子五千文》,是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰,传说是春秋时期的老子李耳(似是作者、注释者、传抄者的集合体)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。

道德经分上下两篇,原文上篇《德经》、下篇《道经》,不分章,后改为《道经》37章在前,从38章开始为《德经》,并分为81章。

是中国历史上首部完整的哲学著作。

第三章原文

不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹;弱其志,强其骨。

常使民无知无欲。

使夫知者不敢为也。

为无为,则无不治。

第三章译文

如果社会上不推崇有才德的人,老百姓就不会相争;不珍爱珍贵的财物,那么就不会有偷窃的人;不显耀足以引起贪心的事物,就不会导致民心迷乱。

因此,圣人的治理原则是:使其心无所求,使其腹中有食物不致饥饿,使民志向符合自己的能力,使民坚韧自己的骨气。

所以能做到使民不知道不应该知道的,使民不想要不应该想要的。

即使民知道了也不敢知不敢要。

做到无为,那么就不会治理不好国家。

《老子道德经·第二十四章·企者不立》翻译与解读《老子道德经·第二十四章·企者不立》翻译与解读《老子道德经·第二十四章企者不立》翻译与解读企者不立01,跨者不行02。

自见者不明,自是者不彰,自伐者无功,自矜者不长03。

其在道也04,曰“馀食赘行。

”05物或恶之06,故有道者不处07。

今译举踵而立者,不可以久立;跨步而行者,不可以长行。

自炫者不高明,自以为是者不能彰显于世,自我夸耀者不会有功,自满自大者不会长久。

这在有道的人看来,叫做剩饭赘瘤。

世人皆厌恶此等行为,所以得道之人不做这种蠢事。

评议老子此章,是讲人生的道德修养问题,分三个层次来阐述。

其一,开头“企者不立,跨者不行”两句,采用诗歌的比兴手法,说明违背自然规律,妄想达到更高更快的境界,将会欲速则不达,走向反面。

其二,开头两句的生动比喻,暗合自见者、自是者、自伐者、自矜者违背了事物发展的规律,只能适得其反,造成“不明”、“不彰”、“无功”、“不长”的后果。

其三,说明此等“自见”、“自是”、“自伐”、“自矜”的行为,在有道者看来,犹如剩饭赘瘤,令人厌恶。

有道之人是不会做此等蠢事的。

简而言之,老子意在劝告世人,做人做事,要谦虚谨慎,不要自以为是,不要骄傲自满,不要好大喜功,否则就会遭到世人的厌恶和吐弃。

解释01企:奚侗《老子集解》曰:“《说文》:‘企,举踵也。

’各本或误作‘跂’。

‘跂’,训多足指,于此谊不合。

”句意谓:举踵而立者,不可以久立。

02跨:跨大步。

句谓:跨而行者,不可以长行。

按以上两句意谓:“盖任智尚力,违乎自然者,必至求得反失。

”(奚侗《老子集解》)03“自见者不明”以下四句,与二十二章“不自见,故明;不自是,故彰;不自伐,故有功;不自矜,故长”,文反义同,意谓自炫者不高明,自以为是者不能彰显,自我夸耀者不会有功,骄傲自大者不会长久。

04在:河上公本作“于”,各本皆作“在”。

“于”犹“在”也。

老子及《老子》三章课件目录•老子及《老子》概述•《老子》第一章解读•《老子》第二章解读•《老子》第三章解读•老子思想在现代社会应用•老子及《老子》影响与传承01老子及《老子》概述出生于周朝春秋时期陈(后入楚)国苦县(古县名)。

中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物。

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳,春秋末期人。

与庄子并称“老庄”。

后被道教尊为始祖,称“太上老君”。

在唐朝,被追认为李姓始祖。

老子曾担任周朝守藏室之史,以博学而闻名,孔子曾入周向他问礼。

春秋末年,天下大乱,老子欲弃官归隐,遂骑青牛西行。

函谷关守将尹喜,久仰老子大名,真诚邀请老子在函谷关小驻。

老子在函谷关留下五千言《道德经》后,飘然西去,不知所踪。

《老子》又称《道德经》、《五千言》、《老子五千文》。

是中国古代先秦诸子分家前的一部著作,为其时诸子所共仰。

传说是春秋时期的老子(李耳)所撰写,是道家哲学思想的重要来源。

《老子》文本以哲学意义之“道德”为纲宗,论述修身、治国、用兵、养生之道。

《老子》成书年代历来有争议,根据现有史料推断,成书年代不会晚于战国中期。

而多以政治为旨归,乃所谓“内圣外王”之学,文意深奥,包涵广博,被誉为万经之王。

自魏晋以来,《老子》传本益多,唐代韩愈说《老子》之书“其说驳杂”,大概指的就是这种情况。

《老子》以“道”解释宇宙万物的演变,以为“道生一,一生二,二生三,三生万物”。

“道”乃“夫莫之命(命令)而常自然”,因而“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

“道”为客观自然规律,同时又具有“独立不改,周行而不殆”的永恒意义。

010204《老子》书中包括大量朴素辩证法观点,如以为一切事物均具有正反两面。

“反者道之动”,并能由对立而转化,“正复为奇,善复为妖”。

“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。

又以为世间事物均为“有”与“无”之统一。

“有、无相生”,而“无”为基础,“天下万物生于有,有生于无”。

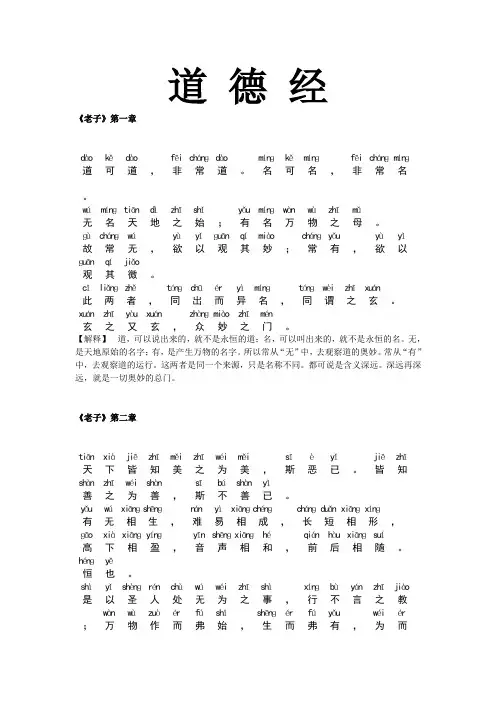

道德经《老子》第一章dào 道kě可dào道,fēi非c hánɡ常dào道。

mínɡ名kě可mínɡ名,fēi非c hánɡ常mínɡ名。

wú无mínɡ名t iān天dì地z hī之s hǐ始;yǒu有mínɡ名wàn万wù物z hī之mǔ母。

ɡù故c hánɡ常wú无,yù欲yǐ以ɡuān观qí其m iào妙;c hánɡ常yǒu有,yù欲yǐ以ɡuān 观qí其j iǎo徼。

cǐ此l iǎnɡ两z hě者,tónɡ同c hū出ér而yì异mínɡ名,tónɡ同wèi谓z hī之x uán玄。

x uán 玄z hī之yòu又x uán玄,z hònɡ众m iào妙z hī之mén门。

【解释】道,可以说出来的,就不是永恒的道;名,可以叫出来的,就不是永恒的名。

无,是天地原始的名字;有,是产生万物的名字。

所以常从“无”中,去观察道的奥妙。

常从“有”中,去观察道的运行。

这两者是同一个来源,只是名称不同。

都可说是含义深远。

深远再深远,就是一切奥妙的总门。

《老子》第二章t iān 天x ià下j iē皆z hī知měi美z hī之wéi为měi美,sī斯è恶yǐ已。

j iē皆z hī知s hàn 善z hī之wéi为s hàn善,sī斯bú不s hàn善yǐ已。

yǒu 有wú无x iānɡ相s hēnɡ生,nán难yì易x iānɡ相c hénɡ成,c hánɡ长d uǎn短x iānɡ相xínɡ形,ɡāo 高x ià下x iānɡ相yínɡ盈,yīn音s hēnɡ声x iānɡ相hé和,q ián前hòu后x iānɡ相s uí随。

《⽼⼦》第三章解说第三章不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民不乱。

是以圣⼈之治也,虚其⼼,实其腹,弱其志,强其⾻:恒使民⽆知⽆欲也,使夫知不敢,弗为⽽已。

则⽆不治矣。

这⼀章,是接着上章关于圣⼈“居⽆为之事,⾏不⾔之教”的话题说下来的。

体认到这⼀点是正确解读这⼀章的关键。

【解说⼀】不上贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为盗;不见可欲,使民不乱。

1、这是三个复句,从每句的后⼀分句中都有“使民”的字样,可知三句都是讲如何治民,或好的民风是怎样形成的。

问题是三句都缺主语,所以不好判断,这究竟是介绍曾经有过的圣君明主是如何施治也即如何治民的,还是陈述三条有关“治道”的规律,启⽰当今君主该怎样治民和营造好的民风呢?换⾔之,这是追述古圣的“治道”(三个“使”字前略去了“以”字),还是表达好的民风形成规律的三个充分条件假⾔命题(“使”字前略去的是“则”字)?这⼆者虽然“可以统⼀”,但并不是⼀回事,必须结合下⽂来确定。

——我认为应取后解,理由是:这⼏句中并⽆“圣⼈”字样,下⽂却明确地是讲“圣⼈之治”,⼜是⽤“是以”⼆字领出,⾜见“圣⼈”是从上述“道理”⽽⾮古圣“榜样”得到启发⽽想出他的“治法”的,如果此三句确是追述古圣如何治民,接着这样⾏⽂就不合适了;特别是,具体交代圣⼈“治法”的⽂字(四个“其”字句)并不是讲他如何“施治”,⽽是讲他如何“修⾝”,即是讲他“因此就”想怎样通过⾃⼰的榜样作⽤去实际“肯定”上述三个假⾔命题的前件,从⽽客观上收到三个后件所说的“社会作⽤”。

——看了我的下⽂,就知对四个“其”字句为何要如此理解。

2、头句的前半句(前⼀分句)“不上贤”,王本作“不尚贤”。

这⽆关紧要,因为“上”在这⾥是动词,“以……为上等”的意思,故通“尚”,翻译为推崇、嘉许、赞赏,都不错(王弼注⽈:“‘贤’犹‘能’也。

‘尚’者,嘉之名也。

”)后半句头上的“使”字是动词,相当于“致使”、“导致”,不可误解为连词(“使”有假如义)。

巜老子》三则原文和翻译《老子·三章》不尚贤①,使民不争②;不贵难得之货,使民不为盗③;不见可欲,使民心不乱④。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨⑤。

常使民无知无欲。

使夫智者不敢为也。

为无为则无不治也⑥。

〔注释〕①尚:崇尚、推崇。

贤:才、能;清魏源称“贤(者)”为“瑰财畸形”(《老子本义》)。

尚贤:好名(据明代释德清《道德经解》)。

②不争:不争功名,返自然也(西汉河上公《老子道德经章句》)。

③不贵:贱。

不贵难得之货:贱珍;河上公注曰:“言人君不御珍宝,黄金弃于山,珠玉捐于渊也。

”(《老子道德经章句》)盗:偷、窃。

④可欲:可以惹引人之欲望的(事或物),如美色、美味、美物等。

⑤四“其”字均指人。

虚:虚寂、净化。

实:哺饱。

弱:减(削)弱。

强:强壮、强化。

⑥知:通“智”。

无知无欲:无欺诈争盗的心智和欲念,返朴守淳(河上公《老子道德经章句》)。

〔鉴赏〕本章为《二章》之继续,是老子治世之道——政治观的进一步发挥。

老子从常见的人们争逐名位、贪图财货这一现象出发,提出了矫世之弊的方法。

认为,一方面治政需要满足人们适当的生理要求:安饱,即“实其腹”、“强其骨”,另一方面治政要净化社会环境,即不尚贤,不贵货,这样人们就能“虚其心”、“弱其志”,就不会有争名夺利的现象发生了,社会也就会太平下来,故此章也被河上公题为“安民”。

本章被河上公题为“安民”,其方法是“不尚贤”,“不贵难得之货”,“不见可欲”。

但实际上老子提倡“不尚贤”的方法,在世上是难以行得通的。

相反的是,有史以来,“尚贤”倒是跟随着其始终,从先秦“尚贤”(举贤),到汉代“举孝廉”乃至后来的举贤、招贤,都是“尚贤”的不同表现形式。

然而,历史又证明,社会一旦需要“尚贤”、“举孝廉”,这社会也总存在着这样或那样的问题。

所以同生于衰世的庄子在《庄子·大宗师》中说:“泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫,不如相忘于江湖。

”对此唐成玄英疏解道:“此起譬也。

不尚贤,使民不争,不贵难得之货,使民不为盗,不见可欲,使民心不乱。

是以圣人之治,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨,常使民无知无欲,使夫智者不敢为也,为无为,则无不治。

老子在第三章里面提出了四大社会的乱源,叫做名利欲知,所以他首先就提出来不尚贤,使民不争。

老百姓争的是什么?不就是那个名吗?考了进士才能当官,那就拼命的去考进士,你说你要有才有德才能够被重用,那么他就拼命的去追求才德,所以才造成历代都有忠臣不忠,贤臣不贤的现象。

表面上看他是忠臣,最后才发现他是个大奸臣,表面上看他大公无私,最后才知道他完全是自私自利的人。

历朝历代,这种事儿太多了,所以老子是一针见血。

他说你整个社会如果崇尚贤能,崇尚有才德的名,就会造成很多虚有其名,无才无德之人,要装得有才有德来谋取位置,这样整个社会就朝那个方向去竞争,适合不适合的都去追逐那个位置。

明明这个岗位需要一个刚正不阿,真正有贤德的人来,结果来了一个卑鄙小人,能做好的不在位,在位的又做不好,尸位素餐,这对整个社会是不利的。

其实,老子这句话我们好好的感悟,名可名,非常名,是让我们不要崇上任何的名号,就不会盲目的、不顾一切的、不择手段的去竞争。

不贵难得之货,使民不为盗。

现在为什么会有小偷?为什么有强盗?就是因为有难得的东西,有宝贵的东西,有大家公认的奇珍异宝,他才会动歪脑筋。

要是大家都不认为这个东西值钱,偷盗回来又有什么用呢?一个石头可以称为艺术品,一个古董价值连城。

这就是,贵难得之货,你看这个东西觉得它很贵重,然后把它的价钱炒得很高。

本来没有什么,马上就变成奇货可居,马上就变成大家不顾一切抢夺的对象。

正常的手段,拿不到就去抢,就去偷就去骗。

最典型的例子就是钻石恒久远,一颗永流传。

钻石其实就是金刚石,成分是碳元素,在地球上储量巨大。

他本来就是一个石头,却被商人炒作成难得的珍稀植物,还和爱情挂上了钩,宣扬说这个东西代表永恒、幸福、甜蜜的爱情,最后这么一小块石头,居然价值上万。

《老子》三章1.老子与《老子》老子,生卒不详。

据司马迁《史记·老子列传》谓姓李名耳,字伯阳,一说老聃。

春秋时楚国苦县人。

可能与孔子同时而长于孔子,相传孔子曾向老子请教礼。

老子曾为周"守藏室之史"。

后周室衰微,老子辞官后骑青牛而去,至函谷关受关令尹喜之请著《老子》一书,"言道德之意五千余言而去,莫如其所终。

"老子被尊奉为道家之始祖,其思想闪耀着辩证法的光辉,对中国哲学影响及其深远。

《老子》,又名《道德经》,河上公之《老子章句》将其分为81章,前37章为《道经》,后44章为《德经》。

《老子》一书是老子哲学思想的集中体现,后来成为道教的主要经典。

2.内容分析老子》三章分别选自《老子》的第一、第二及第八十章。

这三章内容各有侧重,体现了老子思想的几个侧面。

2.1. 第一章:道,可道,非常道;名,可名,非常名。

无,名天地之始;有,名万物之母。

故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。

此两者同出而异名,同谓之玄。

玄之又玄,众妙之门。

这是老子哲学体系的核心所在。

在这一章里,老子提出了"道"这个老子哲学体系中最重要的概念。

在老子看来,道,是天地之始,万物之母;它视而不见,听而不闻,玄虚微妙;它不具有任何质的规定性,无法用言语加以描叙;它是一种神秘的精神实体,是一种最高的抽象。

"道,可道,非常道;名,可名,非常名。

"第一个"道"和第三个"道"为名词,一般认为指宇宙万物变化发展的规律;第二个"道"为动词,意为表达。

第一个"名"和第三个"名"为名词,指概念,名称;第二个"名"为动词,称谓,称道。

这几句的意思是说,看不见,摸不着,没有声音,没有实体,恒久不变,涵含宇宙万物之理的"道",是难以用言语文字来表达的。

老子三章赏析

道德经的第三章被认为是整部著作中最经典之作,这三章分别从道德、天地、万物三个方面阐述了道家思想的核心概念——道。

以下是这三章的赏析:

一、道德

第二章中,老子提出了“道”这个概念,并将其定义为“无为而治、无名之名、无状之状”,强调了道作为宇宙本源的超越性和无为而治的统治方式。

在第三章中,老子进一步阐述了道德的重要性,他说:“道德之上,则无为而治,万物皆备于我矣。

”这句话表明了道德的重要性,因为只有通过道德,人们才能和谐相处,社会才能和平发展。

同时,老子也强调了“无为而治”的思想,他认为,最好的治理方式不是通过强制手段,而是通过道德引导和自然无为的方式,从而达到无为而治的效果。

二、天地

第四章中,老子谈到了天地的创造和存在,他说:“无名之名,天地之始;有名之名,万物之母。

”这句话表明了天地的无名和有名,强调了天地的存在和万物的起源。

在第五章中,老子进一步阐述了天地之间的关系,他说:“天之道,损有余而补不足;人之道,则不然,损不足以奉有余。

”这句话表达了天道的公正和人道的不公,强调了天地万物之间的平衡和共存。

三、万物

第六章中,老子谈到了万物的生成和存在,他说:“无名之名,天地之杂,万物之宗。

”这句话表明了万物的无名和有名,并强调了万物的生成和存在。

在第七章中,老子进一步阐述了万物之间的关系,他说:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。

”这句话表达了万物的柔弱和坚强,并强调了万物之间的相互

依存和相互作用。

道德经的第三章是老子思想的核心体现,它阐述了道家思想中的道、道德、天地、万物等方面,强调了天地万物之间的平衡和共存,具有重要的哲学意义和文化内涵。

二十四《老子》三章

【教学目标】

1、了解老子其人、其书、其“道”。

2、体会《老子》在结构和语言上的特色。

3、正确理解老子的思想内涵,科学继承中华民族传统文化,提高人文素质。

【教学重点】

理解《老子》三章的深层思想。

【教学难点】

正确理解老子的思想内涵,科学继承中华民族传统文化,提高人文素质。

【教学过程】

一、作者简介

老子,姓李名耳,字聃,一字伯阳,或曰谥伯阳。

春秋末期人,生卒年不详,大约出生于公元前571年陈(后入楚)国苦县(古县名,今河南鹿邑东)。

相传老子的母亲怀了72年身孕,从腋下将他产出,一出生就是白眉毛、白胡子、大耳朵,所以被称为“老子”,名“耳”。

老子学问渊博,曾任周守藏室之史(或称柱下史,是管理藏书的史官)。

相传孔子适周,曾向他问礼,受益颇多。

老子晚年,周王室衰微,他弃官而去,至函谷关遇见关令尹喜。

尹喜求他著书,“于是老子乃著书上下篇,言道德之意,五千余言,而去”,最终成了隐士,莫知所踪。

老子是中国古代思想家、哲学家、文学家和史学家,道家学派创始人和主要代表人物,与庄子并称“老庄”。

在道教中,老子被尊为道教始祖,称“太上老君”。

在唐朝,老子被追认为李姓始祖。

二、文学常识

老子传世作品《老子》,又名《道德经》,和《易经》《论语》被认为是对中国人影响最深远的三部思想巨著。

其成书年代多有争论,根据1993年出土的郭店楚简《老子》年代推算,至少在战国中前期。

此书文约义丰,仅五千余字,却包含着丰富而深刻的哲学思想,是道家学派的经典著作。

全书分81章,编为上下两篇,上篇道经37七章,下篇德经44章。

老子哲学的思想核心是“道生万物”的宇宙生成说。

宇宙是一个自然产生、

自然演变的过程,天地万物是依照自然规律发展变化的,而“道”是世界的本源。

人不应该与“道”作斗争,而应该服从“道”。

对个人来说,提倡淳朴和自然,避免使用暴力,避免追名逐利;对统治者来说,适度消极的政策通常是最英明的政策,高额的赋税、频繁的战争、雄心勃勃的政府计划,都是与道教哲学的精神背道而驰的。

三、文本研习

第1章:天下的人都能认清美好的事物,那是因为丑的存在;都能认清善良的事物,那是因为存在不善良。

所以有和无因相互对立而依存,难和易因相互对立而形成,长和短因相互对立而显现,高和下因相互对立而依靠,音与声因相互对立而谐和,前和后因相互对立而追随。

因此圣人用无为的观点对待世事,用不言的方式实行身教:听任万物自然兴起而不干预,生养万物而不据为己有;向别人施与恩惠但不凭此而达到利己的目的;功成业就而不居功自傲。

正因为不居功,所以也没有丧失功绩。

实际上,这里所说的就是我们逻辑学里常说肯定即否定的关系。

比如,我们给美制定一个标准或下一个定义,那么内容与之相反的标准和定义就是丑的标准和定义。

这就是说当我们给美下定义时实际上也等于给丑下了定义。

当我们定义善时也就等于定义了恶,因为与善的定义相反的内容就是恶的定义。

比如,我们定义说损己利人是善,就等于说损人利己就是恶。

有正就有反,肯定即否定。

老子为什么要强调这样一个关系呢?就是为说明这样一个客观事实,性质相对或内容相反的两组概念或事物之间存在着相互生成的关系。

知道了什么是美就等于知道了什么是丑,知道什么是善也就等于知道了什么恶。

知道了什么是有,也就知道了什么是无,所以像有无、难易、长短、高下、前后等观念或事物都是相互生成的。

所以,有美就有丑,有善就有恶,有高就有下,有难就有易,用老子的原话就是“有无相生、难易相成、长短相形、高下相倾、音声相和、前后相随”。

第2章:最高境界的善行就好像水一样。

水善于滋润万物而不与万物相争,停留在众人都不喜欢的地方,所以最接近于“道”。

居住在善于选择地方,心胸善于保持沉静而深不可测,待人善于真诚、友爱和无私,说话善于恪守信用,为政善于有条有理,办事善于发挥能力,行动善于把握时机。

正因为他与世无争,所以才不会招惹怨恨,所以没有过失,也就没有怨咎。

在本章中,老子用水之特征和作用来比喻最优秀的领导者所应该具有的人格特征。

水最基本的特征和作用主要有四点:一是柔弱,水是天下最为柔弱的东西;二是水善于趋下,善于处在低下的位置,善于停留在卑下的地位;三是包容、宽容,小溪注入江河,江河注入大海,因而水具有容纳同类的无穷力量;四是滋养万物而不与相争。

老子认为,最优秀的领导者,具有如水一般的最完善的人格。

这样的人,愿意到别人不愿意到的地方去,愿意做别人不愿意做的事情。

他们具有骆驼般的精神和大海般的肚量,能够做到忍辱负重、宽宏大量。

他们具有慈爱的精神,能够尽其所能去帮助、救济人,甚至还包括他们所谓的“恶人”。

他们不和别人争夺功名利益,是“善利万物而不争”的王者。

第3章:声名和生命相比哪一样更为亲切?生命和货利比起来哪一样更为贵重?获取和丢失相比,哪一个更有害?过分的爱名利就必定要付出更多的代价;过于积敛财富,必定会遭致更为惨重的损失。

所以说,懂得满足,就不会受到屈辱;懂得适可而止,就不会遇见危险;这样才可以保持住长久的平安。

这一章是讲人之尊严的。

虚名和人的生命、货利与人的价值哪一个更可贵?争夺货利还是重视人的价值,这二者的得与失,哪一个弊病多呢?这是老子在本章里向人们提出的尖锐问题,这也是每个人都必然会遇到的问题。

有人解释说,本章是讲吝惜生命,与提倡奋不顾身是格格不入的两种生命观。

事实上,吝惜生命并不是贪生怕死,老子讲的是对宠辱荣患和虚名货利来说,不要贪图虚荣与名利,要珍惜自身的价值与尊严,不可自贱其身。

本章里讲“知足不辱,知止不殆”,这是老子处世为人的精辟见解和高度概括。

“知足”就是说,任何事物都有自己的发展极限,超出此限,则事物必然向它的反面发展。

因而,每个人都应该对自己的言行举止有清醒的准确的认识,凡事不可求全。

贪求的名利越多,付出的代价也就越大,积敛的财富越多,失去的也就越多。

他希望人们,尤其是手中握有权柄之人,对财富的占有欲要适可而止,要知足,才可以做到“不辱”。

“多藏”,就是指对物质生活的过度追求,一个对物质利益片面追求的人,必定会采取各种手段来满足自己的欲望,有人甚至会以身试法。

“多藏必厚亡”,意思是说丰厚的贮藏必有严重的损失。

这个损失并不仅仅指物质方面的损失,而且指人的精神、人格、品质方面的损失。

四、写作特点

(一)音韵之美

句式整齐,大致押韵,为诗歌体之经文。

读之朗朗上口,易诵易记。

体现了中国文字的音韵之美。

(二)讲究修辞

语言非常讲究艺术性,运用了多种修辞方式,使词句准确、鲜明、生动,富有说理性和感染力。

(三)语言精辟

语言极为精辟,是至理名言,形成诸多成语、格言、座右铭。

五、课文小结

《道德经》内容涵盖哲学、伦理学、政治学、军事学等诸多学科,被后人尊奉为治国、齐家、修身、为学的宝典。

它对中国的哲学、科学、政治、宗教等产生了深远的影响,体现了古代中国人的一种世界观和人生观。

先秦诸子、中国人的文化思想等没有不受老子影响的,被誉为万经之王。