传热学第四章非稳态导热例题

- 格式:ppt

- 大小:314.00 KB

- 文档页数:17

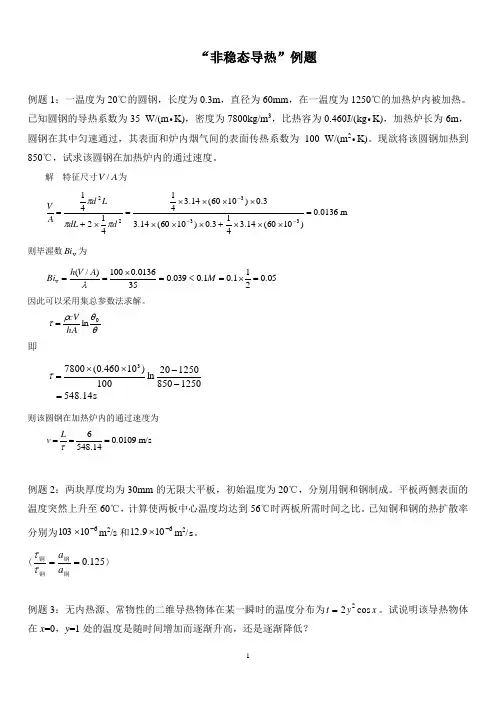

“非稳态导热”例题例题1:一温度为20℃的圆钢,长度为0.3m ,直径为60mm ,在一温度为1250℃的加热炉内被加热。

已知圆钢的导热系数为35 W/(m ∙K),密度为7800kg/m 3,比热容为0.460J/(kg ∙K),加热炉长为6m ,圆钢在其中匀速通过,其表面和炉内烟气间的表面传热系数为100 W/(m 2∙K)。

现欲将该圆钢加热到850℃,试求该圆钢在加热炉内的通过速度。

解 特征尺寸A V /为m 0136.0)1060(14.3413.0)1060(14.33.0)1060(14.3414124133322=⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=⨯+=---d dL L d A V πππ 则毕渥数v Bi 为05.0211.01.0039.0350136.0100)/(v =⨯=<=⨯==M A V h Bi λ 因此可以采用集总参数法求解。

θθρτ0ln hA cV= 即s548.14 1250850125020ln 100)10460.0(78003=--⨯⨯=τ则该圆钢在加热炉内的通过速度为m /s 0109.014.5486===τL v例题2:两块厚度均为30mm 的无限大平板,初始温度为20℃,分别用铜和钢制成。

平板两侧表面的温度突然上升至60℃,计算使两板中心温度均达到56℃时两板所需时间之比。

已知铜和钢的热扩散率分别为610103-⨯m 2/s 和6109.12-⨯m 2/s 。

(125.0==铜钢钢铜a a ττ)例题3:无内热源、常物性的二维导热物体在某一瞬时的温度分布为x y t cos 22=。

试说明该导热物体在x =0,y =1处的温度是随时间增加而逐渐升高,还是逐渐降低?例题4:一初始温度为20℃的钢板,厚度为10cm ,密度为为7800kg/m 3,比热容为460.5 J/(kg ∙K),导热系数为53.5W/(m ∙K),放置到温度为1200℃的加热炉中加热,钢板与烟气间的表面传热系数为407 W/(m 2∙K)。

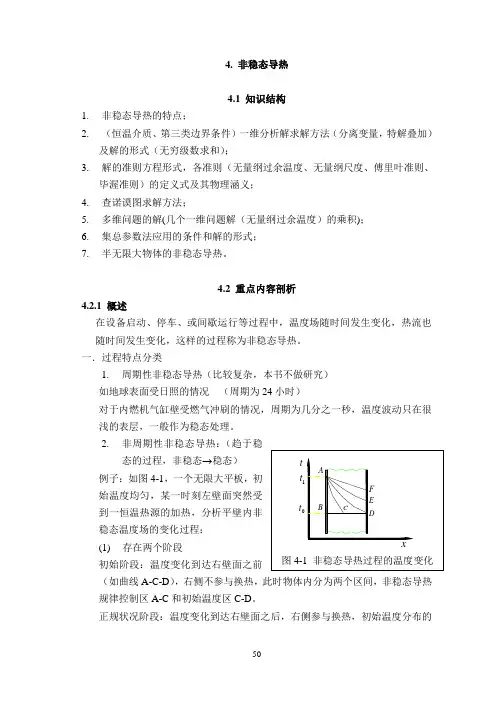

4. 非稳态导热4.1 知识结构1. 非稳态导热的特点;2. (恒温介质、第三类边界条件)一维分析解求解方法(分离变量,特解叠加)及解的形式(无穷级数求和);3. 解的准则方程形式,各准则(无量纲过余温度、无量纲尺度、傅里叶准则、毕渥准则)的定义式及其物理涵义; 4. 查诺谟图求解方法;5. 多维问题的解(几个一维问题解(无量纲过余温度)的乘积);6. 集总参数法应用的条件和解的形式;7. 半无限大物体的非稳态导热。

4.2 重点内容剖析4.2.1 概述在设备启动、停车、或间歇运行等过程中,温度场随时间发生变化,热流也随时间发生变化,这样的过程称为非稳态导热。

一.过程特点分类1. 周期性非稳态导热(比较复杂,本书不做研究) 如地球表面受日照的情况 (周期为24小时)对于内燃机气缸壁受燃气冲刷的情况,周期为几分之一秒,温度波动只在很浅的表层,一般作为稳态处理。

2. 非周期性非稳态导热:(趋于稳态的过程,非稳态 稳态) 例子:如图4-1,一个无限大平板,初始温度均匀,某一时刻左壁面突然受到一恒温热源的加热,分析平壁内非稳态温度场的变化过程: (1) 存在两个阶段初始阶段:温度变化到达右壁面之前(如曲线A-C-D ),右侧不参与换热,此时物体内分为两个区间,非稳态导热规律控制区A-C 和初始温度区C-D 。

正规状况阶段:温度变化到达右壁面之后,右侧参与换热,初始温度分布的tx1t 0t ABCDEF图4-1 非稳态导热过程的温度变化影响逐渐消失。

(2) 热流方向上热流量处处不等因为物体各处温度随时间变化而引起内能的变化,在热量传递路径中,一部分热量要用于(或来源于)这些内能,所以热流方向上的热流量处处不等。

二. 研究任务1. 确定物体内部某点达到预定温度所需时间以及该期间所需供给或取走的热量,以便合理拟定加热和冷却的工艺条件,正确选择传热工质;2. 计算某一时刻物体内的温度场及温度场随时间和空间的变化率,以便校核部件所承受的热应力,并根据它制定热工设备的快速启动与安全操作规程。

4-1解:采用区域离散方法A 时;内点采用中心差分123278.87769.9T T T ===22d T T=0dx - 有 i+1i 122+T 0i i T T T x---=∆ 将2点,3点带入 321222+T 0T T T x --=∆ 即321209T T -+= 432322+T 0T T T x --=∆4321322+T 0T T T x --=∆ 即4321209T T T -+-= 边界点4(1)一阶截差 由x=1 1dT dx =,得 4313T T -=(2)二阶截差 11B M M q x x xT T S δδλλ-=++V所以 434111. 1.36311T T T =++即 43122293T T -=采用区域离散方法B22d TT=0dx - 由控制容积法 0w edT dT T x dT dT ⎛⎫⎛⎫--∆= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ 所以代入2点4点有322121011336T T T T T ----= 即 239028T T -=544431011363T T T T T ----= 即3459902828T T T -+= 对3点采用中心差分有432322+T 013T T T --=⎛⎫⎪⎝⎭即2349901919T T T -+= 对于点5 由x=11dT dx =,得 5416T T -= (1)精确解求左端点的热流密度由 ()21x x eT e e e -=-+所以有 ()2220.64806911x xx x dT e e q e e dxe e λ-====-+=-=++ (2)由A 的一阶截差公式210.247730.743113x T T dT q dxλ=-=-==⨯= (3)由B 的一阶截差公式0.216400.649213x dTq dxλ=-=-== (4)由区域离散方法B 中的一阶截差公式:210.108460.6504()B BT T dT dx x δ-⎛⎫==⨯= ⎪⎝⎭ 通过对上述计算结果进行比较可得:区域离散B 有控制容积平衡法建立的离散方程与区域离散方程A 中具有二阶精度的格式精确度相当!4-3解: 对平板最如下处理:1 2 3 4由左向右点分别表述为1、2、3、4点,x 的正方向为由左向右; 控制方程为λd 2tdx +S =0 (1)边界条件为X=0,T=75℃;X=0.1,λdTdx +ℎ(T −T f )=0;则2、3点采用二阶截差格式,有 则有以下两式:λT3−2T2+T1∆x+S=0(2)λT4−2T3+T2∆x2+S=0(3)一阶截差公式可由λdTdx+ℎ(T−T f)=0变形得到λ(T4−T3∆x)=h(T4−T f)再变形得到T4=[T3+h×∆xλT f]/(1+h×∆xλ)(4)二阶截差公式可以联立λT5−2T4+T3∆x2+S=0和λ(T5−T32∆x)=h(T4−T f),可得以下公式T4=[T3+∆x2S2λ+h×∆xλ]/(1+h×∆xλ)(5)分别联立2、3、4式与2、3、5式,把S=50×103W/m3,λ=10W/m∙℃,h=50 W/m∙℃,T f=25℃,T1=75℃,∆x= 1/30带入到式子中,则有联立2、3、4式的解为:T2=78.58℃,T3=76.59℃,T4=69.03℃联立3、4、5式的解为:T2=80.42℃,T3=80.28℃,T4=74.58℃对控制方程进行积分,并将边界条件带入,则有关于T的方程T=−2500x2+250x+75(6)把x2=130,x3=230,x3=0.1代入上述6式则有:T2=80.56℃,T3=80.56℃,T4=75.1℃相比之下,对右端点采用二阶截差的离散更接近真实值4-4解:对平板作如下分析:1 2 3 4 5 由左向右分别对点编号为1、2、3、4、5 控制方程与4-3相同,为λd 2tdx +S =0 (1)边界条件为X=0,T=75℃;X=0.1,λdTdx +ℎ(T −T f )=0;设1点和2点的距离为∆x ,另1点对2点进行泰勒展开,有d 2t dx =(T 1−T 2+dT dx ∆x )2∆x其中dT dx=T 3−T 22∆x,则有λ2T 1−3T 2+T 3∆x 2+S =0 (2)对3点进行离散有λT 4−2T 3+T 2∆x 2+S =0 (3)对右端点有: [a p +A 1ℎ+(δx )5λ]T 4=a w T 3+[S/∆x +AT f 1ℎ+(δx )5λ]代入数据有T 3−3T 2+155.56=0 T 4−2T 3+T 2=−5.56342.85T4-300T3=1681解得:T2=78.1℃,T3=78.7℃,T4=73.8℃由导热定律有T4−T3∆x =2T5−T4∆x则有T5=71.35℃4—12编写程序:M=rand(10,3)A=M(:,1);B=M(:,2);C=M(:,3);B(10)=0;C(1)=0;T=12:21;D(1)=A(1)*T(1)-B(1)*T(2)for i=2:9;D(i)= A(i)*T(i)-B(i)*T(i+1)-C(i)*T(i-1)endD(10)= A(10)*T(10)-C(10)*T(9);P(1)=B(1)/A(1);Q(1)= D(1)/A(1);for i=2:10;P(i)=B(i)/(A(i)-C(i)*P(i-1));Q(i)=(D(i)+C(i)*Q(i-1))/(A(i)-C(i)*P(i-1)); endfor i=10:-1:2;t(10)=Q(10);t(i-1)=P(i-1)*t(i)+Q(i-1);enddisp(D(1:10))disp(T(1:10))disp(t(1:10))运行结果:由运行结果可知:无论系数怎样变化,T与t都是一致的。

第四章复习题1、 试简要说明对导热问题进行有限差分数值计算的基本思想与步骤。

2、 试说明用热平衡法建立节点温度离散方程的基本思想。

3、 推导导热微分方程的步骤和过程与用热平衡法建立节点温度离散方程的过程十分相似,为什么前者得到的是精确描述,而后者解出的确实近似解。

4、 第三类边界条件边界节点的离散那方程, 也可用将第三类边界条件表达式中的一阶导数用差分公式表示来建立。

试比较这样建立起来的离散方程与用热平衡建立起来的离散方程的异同与优劣。

5.对绝热边界条件的数值处理本章采用了哪些方法?试分析比较之.6.什么是非稳态导热问题的显示格式?什么是显示格式计算中的稳定性问题?7.用高斯-塞德尔迭代法求解代数方程时是否一定可以得到收敛德解?不能得出收敛的解时是否因为初场的假设不合适而造成?t3t n i 5t n i 1 t n i 28.有人对一阶导数xn,i2 x 2你能否判断这一表达式是否正确,为什么? 一般性数值计算4-1、采用计算机进行数值计算不仅是求解偏微分方程的有力工具,而且对一些复杂的经验公式及用无穷级数表示的分析解,也常用计算机来获得数值结果。

试用数值方法对Bi=0.1,1,10 的三种情况计算下列特征方程的根n (n1,2,6) :tan nBi , n1,2,3nFoa0.22并用计算机查明,当时用式( 3-19)表示的级数的第一项代替整个级数(计算中用前六项之和来替代)可能引起 的误差。

解:ntannBi,不同 Bi 下前六个根如下表所示:Bi μ 1μ 2μ 3 μ 4 μ 5 μ 6 0.1 0.31113.1731 6.2991 9.4354 12.5743 15.7143 1.0 0.8603 3.4256 6.4373 9.5293 12.6453 15.7713 101.42894.30587.228110.200313.214216.2594Fo=0.2 及 0.24时计算结果的对比列于下表:Fo=0.2 xBi=0.1 Bi=1Bi=10 第一项的值 0.94879 0.62945 0.11866前六和的值0.95142 0.64339 0.12248比值0.997240.978330.96881Fo=0.2 x 0Bi=0.1 Bi=1Bi=10 第一项的值 0.99662 0.96514 0.83889前六项和的值0.994 0.95064 0.82925比值1.0021.015251.01163Fo=0.24 xBi=0.1Bi=1Bi=10第一项的值 0.94513 0.61108 0.10935 前六项的值0.94688 0.6198 0.11117 比值0.998140.986940.98364Fo=0.24 x 0Bi=0.1Bi=1 Bi=10 第一项的值 0.99277 0.93698 0.77311 前六项和的值0.99101 0.92791 0.76851 比值1.001771.009781.005984-2、试用数值计算证实,对方程组x 1 2x 2 2x 3 1 x 1 x 2 x 332x 1 2x 2 x 3 5用高斯 -赛德尔迭代法求解,其结果是发散的,并分析其原因。