2021新版青岛版五四制科学四年级下册15.《地表的变化》教学课件

- 格式:ppt

- 大小:10.73 MB

- 文档页数:29

15 《地表的变化》【教材分析】《地表的变化》是青岛版小学科学(五四学制)四年级下册《地球和地表》单元的第五课时。

本课是在学生对地球内部构造、火山与地震现象认识的基础上,综合认识地球表面的变化,让学生了解地球沧海桑田的变迁历史,地表形态改变的力量,以及人类活动对地表形态改变的双重性,认识到人类与自然界绝不是简单的征服与被征服的关系,保护环境就是保护人类自己。

教材由三部分组成。

第一部分活动准备,展示了一个问题:黄土高原,黄土裸露,沟壑纵横,水土流失严重。

它过去是什么样子的?提示学生课前搜集黄土高原地貌的演变过程,为课上探究做好充分准备。

第二部分活动过程,包括三个活动:活动一:水流对地表的变化产生了哪些影响?教科书先通过两幅示意图引导学生思考水流对地表产生的影响。

然后通过分组实验模拟自然状态下水流对地表的冲击,得出结论:水在地表流动的过程中塑造着地表形态。

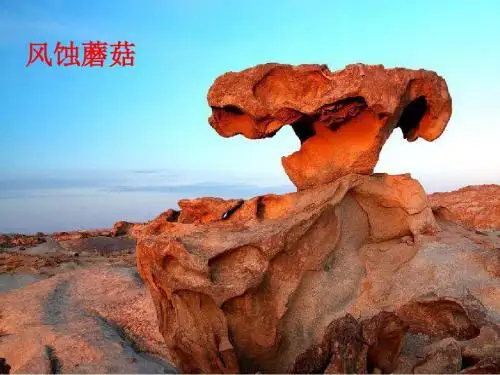

活动二:教科书出示了风蚀地貌、岩浆侵蚀的地貌和阅读探究,引导学生观察、比较,思考自然因素引起的地表变化。

活动三:人类活动对地表的改变有哪些影响?教科书通过呈现采石、建水坝、采矿坑的情景图,提示学生思考人类的活动具有两面性。

通过小组讨论使学生认识到保护地表的重要性,提出保护地表合理化的建议,增强学生的社会责任感。

第三部分拓展活动,通过调查家乡的地表曾经发生的变化,让学生以家乡地表变化为例,展开调查研究,将课内学习与课外活动紧密结合起来,拓展学生的研究空间。

让学生在调查的过程中,深刻感受地表曾经发生的变化。

【学生分析】四年级的学生初步具备了一定的科学探究能力,已经有了自己的科学思维方式,对科学探究过程有所了解,并能运用一定的方法解决问题。

本课引导学生综合认识地球表面的变化,了解地球沧海桑田的变迁历史,从而使学生认识到人类与自然界绝不是简单的征服与被征服的关系,保护环境就是保护人类自己。

【教学目标】科学概念目标:知道地球的表面是在不断的变化的。

科学探究目标:运用分析、比较、推理、概括等方法,对地表改变的现象进行合理的解释。

青岛版科学五年级《地表的变化》教案一、教学目标1.知识与技能目标了解地表变化的主要原因。

认识各种自然力量和人类活动对地表的影响。

能够举例说明地表变化带来的影响。

培养学生的观察能力、分析能力和综合思维能力。

2.过程与方法目标通过观察图片、视频等资料,引导学生认识地表的变化。

组织学生进行小组讨论和探究活动,分析地表变化的原因和影响。

鼓励学生提出问题、大胆假设、勇于实践,培养学生的科学探究精神。

3.情感态度与价值观目标激发学生对自然现象的好奇心和探索欲望。

培养学生尊重自然、保护环境的意识。

让学生体会到科学知识在日常生活中的应用,增强学生对科学的热爱和学习动力。

二、教学重难点1.教学重点了解地表变化的主要原因。

认识各种自然力量和人类活动对地表的影响。

2.教学难点理解地表变化的过程和机制。

培养学生的综合思维能力和环保意识。

三、教学方法讲授法、演示法、讨论法、探究法。

四、教学准备1.教师准备:多媒体课件、图片、视频、实验器材等。

2.学生准备:科学课本、笔记本、铅笔。

五、教学过程1.导入新课播放一段关于地表变化的视频或展示一些相关图片,引起学生的兴趣。

提问学生:你们在生活中有没有观察到地表的变化呢?地表为什么会发生变化呢?引出课题。

2.认识自然力量对地表的影响讲解地壳运动、风化作用、侵蚀作用和沉积作用等自然力量对地表的影响。

展示图片和视频,让学生观察山脉的形成、岩石的风化、河流的侵蚀和沉积等现象。

组织学生进行小组讨论,分析这些自然力量是如何改变地表的。

3.认识人类活动对地表的影响讲解人类活动如开垦土地、修建道路、开采矿产等对地表的影响。

展示图片和视频,让学生观察人类活动导致的土地沙漠化、水土流失、山体滑坡等问题。

组织学生进行小组讨论,探讨人类应该如何减少对地表的破坏,保护环境。

4.实验探究地表变化的过程设计一个简单的实验,如用沙子和水模拟河流的侵蚀和沉积过程。

学生分组进行实验,观察实验现象,记录实验结果。

实验结束后,组织学生讨论实验结果,理解地表变化的过程。

青岛版小学科学五年级下册《地表的变化》教学参考青岛版学校科学五班级下册《地表的变化》教学参考目标:了解地球表面是在不断变化的;了解人类活动对地表转变的影响。

★活动过程活动一:地球表面是一成不变的吗?教科书分四个环节说明地表是变化的。

第一个环节,教科书有四幅示意图,左上图是火山喷发引起地表的转变,使之形成山脉和海沟等;右上图是奇异的溶洞和石笋;左下是黄河入海口的三角洲;右下是黄土高原的沟沟坎坎。

引起同学的思索:有哪些力气会对地表有所转变。

使同学了解:对地表的转变既有地质作用,又有人为的力气。

前者不仅包括了不易察觉的河流、湖泊、风、冰川、海洋以及地下水等各种简单的作用,还有岩浆活动、地幔对流等等众多地球深部的各种巨大的改造作用。

这种对地表的改造的力气是人类不行抗拒的。

其次个环节,教科书中呈现了地球6500万年前和现在的大陆和海洋分布状况图,卡通人物的语言"比一比,有什么发觉?'提出了活动的指向。

目的是让同学通过比一比,或者动手剪一剪、拼一拼,发觉地球一个奇怪现象:大西洋的两岸欧洲和非洲的西海岸遥对北南美洲的东海岸,轮廓特别相像,这边大陆的凸出部分正好能和另一边大陆的凹进部分吻合起来;假如从地图上把这两块大陆剪下来,再拼在一起,就能拼凑成一个大致上吻合的整体。

把南美洲跟非洲的轮廓比较一下,更可以清晰地看出这一点:远远深入到大西洋南部的巴西的凸出部分,正好可以嵌入非洲西海岸几内亚湾的凹进部分。

通过比较,引导同学发觉,地球表现是变化的。

可引导同学进行大胆想象,在地球形成初期,陆地是什么样子?一亿年后或更久远一些,陆地又可能是什么样子?以此培育同学的想象力。

第三个环节,教科书展现了一幅布达拉宫图,此图意在代表号称"世界屋脊'的青藏高原,示意我国地表的凹凸不平。

在青藏高原地带有远古时代的海洋生物化石,说明青藏高原地带在远古年月有可能是海洋。

第四个环节,在此基础上,教科书又供应了一幅生物进化的地质年月表和有关化石的资料卡,让同学通过观看、思索,熟悉不同的生物所处的年月,知道人们是通过化石来了解地球的历史及生物进化的很多信息,丰富同学的学问,开拓同学的视野,使同学充分熟悉到地球的表面是变化着的。