粮食贮藏特性和品质变化

- 格式:pdf

- 大小:946.78 KB

- 文档页数:30

稻谷贮藏特性和方法一、贮藏条件1、稻谷:含水量12~14%。

2、仓具:高燥不易受潮;阴蔽低温,不发热;空气流通;结构坚固严密,以防鼠害。

二、稻谷的贮藏特性1、贮藏稳定性较好。

稻谷籽粒具有完整的稻壳保护,对虫、霉的危害具有一定的抵抗能力,对湿、热等环境的变化具有一定的耐受力。

2、稻谷的后熟期短,易生芽。

一般籼稻无明显的后熟期,粳稻的后熟期仅有4周左右。

当稻谷含水量达到25%以上,只要温度适当,便能发芽。

因此,稻谷受雨淋、粮面结露、受潮,其含水量达到25%以上时,便能发芽。

3、稻谷容易陈化。

高温,会加速稻谷陈化,使脂肪酸值升高,发芽率下降,其中籼稻比粳稻稳定些,糯稻最差。

收贮后随着酶活性减弱,及稻米胶体脱水浓缩,吸水性降低,硬度增加,所以贮藏稳定性增强,对长期保管有利。

但在长期保管中,每经过一个高温季节,其种用品质和食用品质即逐年下降。

因此,稻谷贮藏要注意推陈贮新。

4、危害稻谷的害虫主要有玉米象、米象、谷蠢、麦蛾、赤拟谷盗和锯谷盗等。

每年春暖以后,约在4~5月害虫便开始繁殖危害,虫峰期发生在每年高温季节。

5、寄附在稻谷上的微生物绝大多数是中温、中生、好氧性微生物。

高水分的稻谷发热霉变是由放线菌、细菌、酵母菌以及霉菌中的根霉、毛霉所引起,低水分的稻谷发热霉变则是由干生性的霉菌如灰绿曲霉群活动引起的。

三、稻谷的保管方法1、保证入库稻谷质量:一般籼稻谷水份在13%以下,粳稻谷在14%以下;杂质和不完善粒越少越好。

如入库稻谷水分大,杂质多,应分等储存,及时晾晒,并过筛或风选。

2、仓具消毒:稻谷入库时要做好仓库和器材的清洁消毒工作,清除病虫。

3、适时通风:新稻谷由于呼吸旺盛、粮温和水分较高,应适时通风,降温降水。

特别一到秋凉,粮堆内外温差大,更应加强通风,结合深翻粮面,散发粮堆湿热,以防结露。

4、低温密闭:充分利用冬季寒冷干燥的天气,进行通风,使粮温降低到10℃以下,水分降低到安全标准以内,在春季气温上升前进行压盖密闭,以便安全度夏。

粮食保管特点与储藏方法作者:暂无来源:《农民致富之友(上半月)》 2014年第7期许丽丽一、稻谷1.稻谷的保管特点稻谷的颖壳较坚硬,对籽粒起保护作用,能在一定程度上抵抗虫害及外界温、湿度的影响,因此,稻谷比一般成品粮好保管。

但是稻谷易生芽,不耐高温,需要特别注意。

大多数稻谷(如籼稻)无后熟期,在收获时就已生理成熟,具有发芽能力。

同时稻谷萌芽所需的吸水量低。

因此,稻谷在收获时,如连遇阴雨,未能及时收割、脱粒、整晒,那么稻谷在田间、场地就会发芽。

保管中的稻谷,如果结露、返潮或漏雨时,也容易生芽。

稻谷脱粒、整晒不及时,连草堆垛,容易沤黄。

生芽和沤黄的稻谷,品质和保管稳定性都大为降低。

2.稻谷保管方法保证入库稻谷质量:水分大、杂质多、不完善粒多的稻谷,容易发热霉变,而不耐久藏。

因此,提高入库稻谷质量,是稻谷安全储藏的关健。

稻谷的安全水分标准,应根据品种、季节、地区、气候条件考虑决定。

一般籼稻谷在13%以下,粳稻谷在14%以下。

杂质和不完善粒越少越好。

如入库稻谷水分大,杂质多,应分等储存,及时晾晒或烘干,并进行过筛或风选清除杂质。

适时通风:新稻谷由于呼吸旺盛、粮温和水分较高,应适时通风,降温降水。

特别一到秋凉,粮堆内外温差大,这时更应加强通风,结合深翻粮面,散发粮堆湿热,以防结露。

有条件可以采用机械通风。

二、大豆1.大豆的储藏特点大豆粒圆,种皮光滑,籽粒坚硬,抗虫、霉能力较强,但破损的大豆易于变质。

大豆籽粒中含有丰富的蛋白质和脂肪,在空气湿度大时容易吸湿,经夏季高温影响后,易变色变味,严重的发生浸油,同时,高温高湿还易使大豆发芽率降低。

在相对湿度为70%以下,大豆的吸湿性弱于玉米和小麦,但在相对湿度为90%时,大豆的平衡水分则大于玉米和小麦,因此,储藏大豆要特别做好防潮工作。

易走油、赤变。

大豆水分超过13%以上时,随着温度的升高,首先豆粒发软,然后在两子叶靠胚部位的色泽变红,俗称“红眼”,以后豆粒内部红色加深并逐渐扩大,俗称“赤变”,严重时,子叶蜡状透明,有浸油脱皮现象。

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟贮藏对粮油品质的影响已通过后熟期的粮食,随着贮藏期的延长,其品质将逐渐劣变。

不管仓贮条件多幺优越,这种变化趋势总是客观存在的。

贮藏对粮油品质的影响新收获的粮油种子,尚未达到生理上的完全成熟,表现为发芽率低、呼吸强度高、耐贮性差。

往往需要经过一个内在的生理变化,才能达到生理上的完全成熟。

这种变化过程称为后熟作用。

完成后熟作用所需要的时间称为后熟期。

后熟作用是在贮藏期间完成,通常以粮食发芽率达到80%以上为标准。

小麦在收获后需要经过一段时间,其加工、食用品质才能得到提高,这个工艺品质提高的过程,称为工艺成熟,工艺成熟的时间比生理成熟时间要长。

后熟期的长短,随着粮种、品种、产地以及贮藏条件的不同有很大的差异。

一般籼稻没有明显的后熟期,粳稻的后熟期为7-30天,小麦、大麦可长达30~90天,高粱为20天左右,玉米为15天左右。

后熟期的生理变化主要是营养物质的合成过程,即籽粒内部简单物质转变为复杂的高分子物质。

此时,可溶性糖、非蛋白态氮、游离脂肪酸的含量下降,而蛋白态氮、脂肪以及多糖的数量相应增加。

处在后熟期的粮食,即使在水分变化不大的情况下,其呼吸强度较大,过氧化氢酶以及脱氢酶的活性也是增高的。

通过后熟期以后,即逐渐减弱而趋于稳定。

由此可以看出:第一,若粮食处在后熟期,其贮藏稳定性较差,需要加强管理,经常翻动粮面,散热散湿,防止虫、霉发展。

第二,有明显后熟期的粮食,经过一段时间贮藏,待其完成“生理成熟”和“工艺成熟”后再进行加工,可以明显提高粮食的营养品质、食用品质和加工品质。

这显然是贮藏过程对提高粮食品质有利的一个方面。

专注下一代成长,为了孩子。

粮油储藏过程中品质变化第二十五章:粮油储藏过程中品质变化一粮食生活力的变化粮油籽粒是有生命的有机体,保持粮油籽粒活力是优持有异议粮食及油料的综合指标,一般有较高的活性,发芽率一般达90以上,在储藏条件下,发芽率会降低,并失去种用品质,是粮油早期劣变较好的指标。

二粮食主要营养成份的变化A碳水化合物:占80%,主要是质的变化,具体表现为:淀粉组成中直链淀粉含量增加、黏性随时间的延长而降低、涨性增加、米汤或淀粉糊的固形物减少、碘兰值明显下降、糊化温度增高。

这些都是陈化的结果。

淀粉发生变化机理:(1)、淀粉分子与游离脂肪酸复合而改变了淀粉的性质;(2)、淀粉分子间的结合,从而降低了糊化与分散的性能。

B蛋白质及氨基酸的变化:一般不变化,一旦变化是质变。

C脂类的变化:一是被氧化产生过氧化物以及由不饱和脂肪酸被氧化后产生羰基化合物,主要是醛、酮类物质,二是受脂肪酶水解产生甘油和脂肪酸。

(附:各种粮食的脂肪酸值标准)D酸性物质的变化:主要来源:脂肪酶水解产而产生的脂肪酸植酸钙镁经植酸酶作用后产生的磷酸蛋白质酶水解蛋白质所产生的氨基酸碳水化合物分解面生成乳酸等粮食储藏中用酸度的变化来衡量粮食储藏的稳定性,酸度急剧增加是粮食品质劣变的征兆。

E维生素的变化:他和其它成份一样随时间和储藏条件变化而失去原有的性质。

三粮食食用品质的变化稻谷在储藏过程中食用品质的变化稻谷食用品质的指标一般以稻米的蒸煮时的吸水率、米汤固形物的含量、碘呈色反应、直链淀粉含量、淀粉糊化特性、品尝评分等来表示。

一般认为大米淀粉最终黏度值和回生后黏度值的增加意味着大米有陈化的倾向。

小麦和小麦粉在储藏过程中食用品质的变化蒸煮品质、烘培性质、流变性质来表示,大豆在储藏过程中食用品质的变化当测定总酸值高于300mg/100g(KOH),脂溶性磷脂指数下降到10%以下,浸出水干物质高达40%以上时,不宜储藏。

粮油储藏技术双低及三低储粮:低氧、低剂量、低温目前我国允许使用的抗氧化剂有:BHA、BHT、PG、TBHQ等第二十六章:样品预处理技术前言:提取、净化、浓缩统称为样品预处理,样品处理的总原则:消除干忧因素,完全保留被测组分,使被测组分浓缩,以获得可靠的分析结果。

成品粮的储藏特点及技术1.大米(1)大米的储藏特点:①储藏稳定性差:大米没有外壳保护,营养物质直接暴露于外,因此,对外界温度、湿度、氧气的影响比较敏感,吸湿性强,害虫、霉菌易于直接危害,易导至营养物质加速代谢。

大米中含有较多的米糠和碎米,堵塞了米堆的空隙,内部积热不易散发。

糠粉中含有较多的脂肪,易氧化分解,使大米的酸度增加。

所以大米比稻谷容易受潮、发热、生霉、生虫、不耐储藏。

②容易陈化:大米储藏日久,色泽逐渐变暗,香味消失,出现糠酸味,酸度增加,粘性下降,吸水量减少,持水能力减退,食用品质降低。

水分越大,温度越高,储藏时间越久,陈化越严重。

③容易爆腰:大米适宜低温储藏,但不宜直接吹风或骤然冷却,只可在常温下缓慢降温。

大米适宜干燥储藏,但不宜高温烘干或阳光直射暴晒,只可在低温环境中缓慢降湿。

否则都易造成大米爆腰,降低品质。

(2)大米储藏方法:①适时通风:从大米全年储藏的角度看,大米在冬季通风最有利,既能降温,又可散湿。

在夏季,对于短期内供应周转的大米,采用包装堆放,也要合理通风。

过夏的大米,不宜在春季摊晾和通风。

②低温密闭:冬季加工的大米,如水分、杂质含量在安全标准以内,趁冬季通风,使粮温降低至10℃以下,春暖前密闭储藏,一般可延长保管期一个月左右。

③“双低”储藏:“双低”是指低氧、低剂量药剂储藏,需要密封条件。

磷化铝片剂埋入粮堆,施用剂量比常规熏蒸减少80%~90%。

“双低”储藏对抑制大米呼吸强度,防治虫霉为害,保持大米的色泽与香味,延缓大米陈化有较显著的效果,也是保证高水分大米过夏的较好办法。

④充二氧化碳密封储藏:选择气密性好的聚乙烯塑料薄膜,制成一定规格的包装袋,装入大米的同时,充入二氧化碳密封储藏。

可以有效地抑制害虫和霉菌的活动,并具有保鲜效果。

每袋容量可根据需要为1~5公斤,方便销售和使用。

2.小麦粉(1)小麦粉的储藏特点:①容易发热霉变:小麦粉颗粒细小,与外界接触面积大,吸湿性强,同时粉堆孔隙小,导热性特差,最易发热霉变。

粮食储藏期间品质变化规律分析粮食籽粒是有生命的有机体。

粮食在储藏期间,由于粮食籽粒的呼吸氧化作用和各种酶的作用,以及储粮微生物,储粮害虫的侵蚀等原因,虽然未发生发热,霉变,但随着储藏时间的延长,粮食将逐渐陈化。

研究掌握粮食品质的变化规律,及时了解储粮品质的变化情况,有利于不断改善和控制储藏条件,从而延缓粮食陈化过程。

下面从几个方面分析粮食在储藏期间品质变化规律。

(一)碳水化合物的变化碳水化合物是谷物粮食的主要成分,在储藏期间,由于新收获粮食的后熟作用,粮粒中的淀粉,戊聚糖含量逐渐增加,可溶性糖逐渐减少,后熟作用后,受酶的作用,淀粉可水解成麦芽糖,进而分解成葡萄糖。

但由于淀粉含量高,所以量的变化不很明显。

储藏期间淀粉性质变化具体表现为淀粉组成中直链淀粉含量增加(如大米、绿豆等)粘性随储藏时间延长而下降,糊化温度增高。

碳水化合物还有另一个变化,就是非还原糖含量下降,还原糖增加。

引起这种变化的主要因素是温度和水分,温度低、水分小,还原糖含量缓慢增加,而后逐渐下降;温度高、水分大,还原糖含量很快增加,随后很快下降。

高水分的玉米在储藏期间,非还原糖的含量随着相对湿度的增加而减少,在较高的温度下,小麦的还原糖含量先是上升,但到一定时候又下降,上升是由于淀粉水解的原因,下降的主要原因是小麦呼吸作用旺盛,消耗了大量还原糖,使其转化成CO2和H2O,还原糖的上升而再度下降,说明粮食品质开始劣变。

(二)在储藏期间蛋白质的变化粮食蛋白质含量是评定粮食营养价值的主要指标。

在储藏期间,由全氮量计算的粮食蛋白质总量一般是不变的,但是粮食蛋白质中的清蛋白、球蛋白、醇蛋白和谷蛋白在储藏期间将发生量与质的变化。

根据有关资料报导,在40oC和4oC条件下储藏1年的稻谷,总蛋白含量没有明显的差异,但水溶性蛋白和盐蛋白都已经明显下降。

储藏三年的稻谷,总蛋白质含量变化不大,但储藏14个月时蛋白态氮下降,下降率达10—42%,水溶性和盐溶性蛋白也有下降趋势。

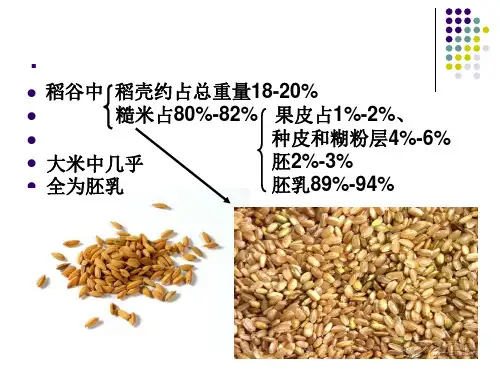

稻谷的储藏特性我国是世界上主要产稻国之一,稻谷产量约占全国粮食总产量的50%,占世界粮食总产量的35%,居世界第一位。

稻谷在储藏期间,往往会发热、霉变、生芽,导致稻谷品质劣变,丧失生命力,造成重大损失。

因此,在保管工作中,要善于利用有利因素,压制不利因素,防止发热、霉变、生芽,确保稻谷安全储藏。

稻谷具有完整的外壳,能缓和稻米吸湿,对虫霉有一定的抵抗力,所以在保管过程中,稻谷有较高的储藏稳定性。

在正常储藏条件下,稻谷的生活力,第一年很强,呼吸旺盛,一年以后,则逐渐减弱,变化较小,储藏稳定性相应增高。

谷的储藏具有三种明显的特性。

一、不耐高温,容易陈化稻谷的胶体结构疏松,在强烈阳光下曝晒或在高温下烘干,都会增加爆腰率和变色率。

因此,潮湿稻谷最好进行自然干燥。

高温会促进稻谷脂肪酸增加,引起品质下降。

加工大米的等级也明显降低。

水分和温度越高,脂肪酸上升、品质下降就越明显。

水分低的稻谷对高温却有较强的抵抗力。

稻谷经过一段较长时间的储藏后渐渐失去种用价值;米质变脆,加工易碎,出米率低;粘性降低,酸度增加,色泽不良,食味不好,失去新鲜感和固有的香气,甚至出现难闻的异味——陈米味,这种现象称为“陈化”。

稻谷陈化的速度,对于不同种类、不同水分和不同温度的稻谷是不相同的。

通常籼稻比较稳定,粳稻次之,糯稻最易陈化。

水分、温度都较低时,稻谷陈化速度慢。

稻谷陈化是生理变化的自然规律,在储藏中除应积极努力创造良好的储藏条件(如低温干燥、合理通风密闭、严防虫害等)延缓和避免陈化。

二、容易发热、霉变、生芽新收获的稻谷,生理活性强,早中稻入库后即使水分正常,在一、二周内上层粮温往往也会突然上升。

稻谷发热不及时处理会引起变质、生霉和霉烂事故。

稻谷发热的过程大致可分为三个阶段。

第一阶段:当稻谷水分大于安全水分,或者粮堆内温差较大引起水分转移,使水分超过安全水分时,霉菌大量繁殖,使粮堆积累湿热,积累的湿热如不能及时散发,发热现象便开始出现。