彝族传统民居建筑艺术之美

- 格式:doc

- 大小:3.25 MB

- 文档页数:9

彝族民居中国传统民居在彝区,各地、各⽀系传承的居室建筑形式是多种多样的,并与当地的居住习俗有密切关联,从村寨的聚落到住宅的地址。

彝族是农牧兼营的民族,村寨的分布与坐落有其独特的传承。

彝族的村寨多坐落在海拔2000~3000⽶的⼭区、半⼭区,相沿聚族⽽居,⼀般选择向阳⼭麓,顺⼭修建,以⼭腰、⼭梁处居多,⼭脚、河⾕地带较少。

《元阳县志》载:“彝族多居住在⼭川壮丽、资源丰富的⼭区,村寨依⼭傍⽔,四周梯⽥层层,村后有⼭可供放牧,村前有⽥可供耕种,多数村寨都有⼀条⽔沟从中流过。

”因此,其民居类型为适应不同地区的⾃然地理环境和⽓候条件,或受其他民族的影响,⽽显得⽐较复杂。

不过彝族民居在各民族中却有⼴泛的代表性。

彝族实⾏⼀夫五妻制的⼩家庭,⼉⼥婚后另建住房,⾃⽴门户,仅幼⼦与⽗母同住。

彝家院落宽敞,以供⽣产和⽣活之便,尤其是在置办红⽩喜事时,可以⼴纳宾客。

居室内,正房堂屋靠墙处供奉着天地祖宗处于牌位,供桌上摆设着⾹炉及虎、狮雕像。

彝族的民居有什么特点?彝族的房屋结构有的地区和周围汉族相同,凉⼭彝族居民住房多⽤板顶、⼟墙;⼴西和云南东部彝区有形似“⼲栏”的住宅。

⼟掌房——彝族独特的民居建筑:彝族的“⼟掌房”与藏式⽯楼⾮常相似,⼀样的平顶,⼀样的厚实。

所不同的,是它的墙体以泥⼟为料,修建时使⽤夹板固定,填⼟夯实逐层加⾼后形成⼟墙(即所谓“⼲打垒”)。

平顶的制作也与⽯楼相似,也具备晒场的功能。

⼟掌房分布在滇中及滇东南⼀带。

这⼀带⼟质细腻,⼲湿适中,为⼟掌房的建造提供了⼤量⽅便易得的材料和条件。

彝族住房多为三间或五间。

正中⼀间为堂屋,是家庭成员聚会之所,亦为接待客⼈之所。

靠墙壁左侧,设⼀⽕塘,⽕塘边⽴⽯三块成⿍状,锅⽀其上,称为“锅庄”。

锅庄严禁⼈踩踏跨越,否则认为不吉。

锅庄上⽅,以蔑索吊⼀长⽅形⽊架,上铺⽵条,作烘烤野兽⼲⾁或蒜头、花椒、辣⼦之⽤。

⽕塘⽤以煮饭、烧茶、取暖和照明。

彝族⼀家⽼幼,常围⽕塘⽽坐,叙天伦之乐,⽕塘成为彝族传递⽂化的场所。

彝族当地房屋特点的介绍【摘要】彝族的房屋建筑具有独特的民族特色,体现了彝族传统文化和生活方式。

彝族房屋的建筑风格独特,采用木质结构,外观简洁大方。

材料丰富多样,包括木材、石头、泥土等,注重实用性和舒适性。

房屋结构简单而稳固,能够抵御恶劣的自然环境。

彝族房屋保留了传统文化元素,如有特色的图案装饰和雕刻。

彝族房屋建筑不仅是一种居住方式,更是彝族文化的重要组成部分,体现了彝族人民对自然的敬畏和对传统文化的珍视。

彝族房屋建筑值得传承和保护,不仅是文化遗产,也是民族精神的象征。

通过传承和保护彝族房屋建筑,可以更好地弘扬彝族文化,让后代了解和热爱这一特殊的建筑形式。

【关键词】彝族,房屋,建筑风格,材料,实用性,舒适性,传统文化元素,民族特色,文化传承,保护1. 引言1.1 彝族当地房屋特点的介绍彝族当地房屋是彝族文化的重要组成部分,反映了彝族人民丰富的历史和文化传统。

彝族房屋建筑具有独特的民族特色,展现了彝族人民对自然的敬畏和与自然和谐相处的智慧。

在彝族村落中,可以看到建筑风格独特、材料丰富多样的房屋,这些房屋注重实用性和舒适性,结构简单而稳固。

彝族当地房屋还保留了许多传统文化元素,如彝族特色的彩绘图案和雕刻艺术,体现了彝族人民对传统文化的珍视和传承。

彝族当地房屋不仅具有功能性,更体现了彝族人民对美的追求和对生活的热爱。

彝族房屋建筑的独特风格和丰富文化内涵,使之成为彝族文化的重要代表之一,值得传承和保护。

2. 正文2.1 建筑风格独特彝族当地房屋的建筑风格独特,展现出彝族独特的民族特色和文化底蕴。

彝族房屋一般采用木结构和土墙石墙相结合的形式,外观简洁大方,屋顶多呈坡顶或歇山顶,整体造型优美稳重。

彝族房屋注重与自然环境的和谐,建筑风格与周围的自然景观融为一体,体现出一种天人合一的理念。

彝族房屋的建筑风格受到地域环境和气候条件的影响,在山区地区多是木质结构,同时考虑了防震抗震的因素。

而在平原地带,彝族房屋则多采用石墙土墙结合的方式,更具有稳固性和耐久性。

彝族传统建筑营造技艺彝族是我国少数民族之一,主要分布在云南、四川、贵州等地,具有悠久的历史和独特的文化传统。

在彝族文化中,传统建筑是一种非常重要的物质文化遗产,体现了彝族人民的智慧和建筑营造技艺。

1.选址彝族人民在营造传统建筑时,首先会选择一个合适的场地。

场地的选择一般会考虑四周的环境条件,如水源、地形、气候、风水等因素。

例如,建筑要求面向河流,背靠山峰,避开阴湿、瘴气等地区,以方便居民的生产生活,并保证居民的安全和健康。

2.建筑材料彝族传统建筑的材料主要是木材、竹材、石材等天然材料。

彝族人民善于利用自然资源,使自然材料得到最大的发挥。

在建筑中,木材的使用非常广泛,主要用于房屋的结构框架、形体构造、地板、壁板等。

竹材主要用于篱笆、屏风、悬挂物等。

而石材则广泛应用于基础、门窗、屋檐等部位,能为建筑提供更加稳固的支撑和美观的装饰。

3.建筑结构彝族传统建筑的结构主要是木结构和石木结构。

房屋墙体一般采用木结构,主要包括柱子、梁、框架、栏杆等。

梁柱之间通过木榫连接,木榫分为凸榫和凹榫两种。

凸榫主要用于定位、支撑等作用;凹榫主要用于基础上的压合。

石木结构主要用于房屋地基和门窗处的支撑。

在建筑中,还会采用玻璃、油纸、竹片等材料来遮挡窗户和门口,既保护了居住者的私密性,又使光线更均匀地进入房间内部。

4.装饰艺术彝族传统建筑的装饰艺术主要表现在彩画和雕刻上。

彩画是在房梁、柱子、门窗等部位进行绘画,以图案和色彩来表现寓意和祭祀,既起到了装饰性的作用,又深刻地反映了彝族的文化传统。

雕刻主要体现在屋檐、门窗、壁板等部位,表现了彝族人民对自然风光的钟爱和景观的美化。

总之,彝族传统建筑的营造技艺非常精湛,既表现了彝族文化的特点和民族精神,又为中国古代建筑营造技艺的发展做出了重要贡献。

我们应该积极保护和传承这种优秀的传统文化遗产,让它得以在新时代得以发扬光大。

楚雄双柏县李芳村彝族传统民居建筑形式与装饰艺术探析楚雄双柏县李芳村是彝族聚居的村庄,这里保存着丰富的彝族传统民居建筑形式与装饰艺术。

本文将对李芳村彝族传统民居建筑形式与装饰艺术进行探析,带您了解这里独特的文化风貌。

一、彝族传统民居建筑形式李芳村的彝族传统民居建筑形式主要分为土掌房和木结构房两种类型。

土掌房又称土木结构房,是彝族古老的建筑形式之一。

它的结构主要由土、石和木料构成,整体呈现出厚重的特点,能够很好地适应当地的气候和地形,具有很好的抗震性和保温性。

在李芳村,土掌房主要分布在山脚和山坡地带,成排成片,形成独特的风景线。

而木结构房则是以木料为主要建筑材料,采用榫卯结构,搭建而成。

这种房屋在彝族传统建筑中占有重要的地位,一般用作重要的公共建筑,如寨子大殿、祭祀堂等。

在李芳村,木结构房多见于村庄的中心地带,是村庄的标志性建筑。

二、彝族传统民居装饰艺术彝族传统民居的装饰艺术主要表现在建筑外墙的壁画、木雕和花窗等方面。

彝族人民善于利用自然材料进行装饰,这种装饰风格充满了浓厚的民俗文化色彩。

壁画作为彝族传统装饰艺术的重要形式,常常在彝族房屋的外墙上绘制。

壁画内容多为神话传说、图腾图案和寓意吉祥的装饰图案,色彩艳丽,形象生动。

这些壁画不仅美化了建筑,同时也承载着彝族丰富的文化内涵,传承着祖先的智慧和文化。

在李芳村,很多老屋的外墙上都可以看到这样的壁画,它们在阳光的照耀下更显得绚丽多彩。

木雕是彝族传统民居装饰艺术的另一种重要形式,常常出现在彝族寨子的各种建筑和家居用品上。

木雕的样式和题材多种多样,有神话传说中的人物形象、动植物的图案和抽象的装饰等。

木雕的工艺精湛,线条流畅,栩栩如生,展现出彝族传统手工艺的精髓。

在李芳村,很多古老的木结构房屋都镶嵌着精美的木雕,这些木雕悠悠述说着岁月的故事。

花窗是彝族传统民居装饰艺术中的瑰宝,通常出现在彝族建筑的窗户上。

花窗由彩色玻璃和木雕相结合制成,具有独特的美感和装饰效果。

彝族传统建筑鉴赏

彝族传统民居建筑反映了彝族地域以及历史文化,这些传统民居建筑,不仅能够表达彝族先民的生态观念以及其生存智慧,还能够表现其民族传统精神,表达彝族对于人居问题的想法与领悟。

彝族传统民居建筑风格各异,建筑类型多样,但不管是何种形式的建筑,其都蕴含着本民族的伦理观念与思想意识,是民族精神的集中体现。

从彝族传统建筑文化看,其在长期的发展中形成一种天人相亲生态伦理观念,主要有敬畏自然、信仰自然万物、万物平等、人与自然和谐相处等伦理观念。

在房屋选址上,其有近水、向阳、有林的三大原则,这使得彝族的村寨表现出一种散居在河谷向阳地的特点。

彝族传统民居建筑中蕴含着丰富的伦理观念,这些伦理观念在当代社会仍然有重要的意义,可以帮助人们培养较好的意识观念,也可以为现代建筑的发展起到一定借鉴作用。

彝族撒尼建筑特点探究彝族是中国人口较多的少数民族之一,分布在中国的云南、四川、贵州、广西等地。

彝族的建筑文化是中国古代建筑艺术的重要组成部分,具有丰富的民族特色和独特的民族风情。

彝族撒尼建筑是彝族建筑的重要类型之一,具有独特的风格和特点。

一、彝族撒尼建筑概述彝族撒尼建筑是彝族传统建筑的一种,多见于云南、四川和贵州等地的彝族聚居区。

撒尼是彝语,意为“屋子”,是彝族传统建筑的一种典型形式。

一般来说,彝族撒尼建筑多为木质结构,采用土墙或石墙作为围护结构,屋顶覆盖以茅草或瓦片。

建筑结构简洁,外观朴实大方,融合了彝族文化的特点,是彝族传统建筑中的一个重要代表。

1. 屋顶独特彝族撒尼建筑的屋顶多采用茅草覆盖,屋顶坡度陡峭,呈现出独特的风格。

茅草屋顶不仅美观,而且富有耐久性,能够很好地抵御雨雪侵袭。

在一些地区的撒尼建筑中,还可以看到采用瓦片覆盖的屋顶,这种形式更加精致华丽,体现了建筑师在材料选择和屋顶设计方面的匠心独运。

2. 结构稳固彝族撒尼建筑多采用木质结构,木材经过精心加工,搭建出坚固稳定的建筑结构。

在一些地区,为了加强建筑的稳固性,还会在墙体中加入石头或砖石结构,从而使得整个建筑更加坚固耐用。

这种结构设计既考虑了建筑的实用性,又兼顾了美学和文化特色,展现了彝族人民对于自己生活环境的智慧和质朴的审美情趣。

3. 彩绘装饰在一些彝族撒尼建筑中,还可以看到丰富多彩的彩绘装饰。

这些彩绘包括了丰富的图案和纹饰,如花鸟、山水、人物等,色彩明快艳丽,充满了浓厚的彝族特色。

彩绘装饰不仅美化了建筑外观,更是对彝族传统文化的一种传承和展示。

通过这些装饰,人们可以感受到彝族人民对于自然和生活的热爱和向往,体会到他们对美好生活的追求和祝福。

4. 独特的建筑布局彝族撒尼建筑的布局多呈“人”字形或“T”字形,这种布局不仅符合了彝族人民对生活的功能需求,而且融合了彝族传统文化的意蕴。

建筑内部空间分布合理,可以满足不同功能的使用需求,为彝族人民的生活和生产提供了便利条件。

分析楚雄彝族民居装饰的雕刻艺术

楚雄彝族地区是中国云南省的一个彝族聚集地,该地区以其独特的文化和语言而闻名。

在楚雄彝族聚居区域,我们可以发现大量的民居装饰件,这些装饰件在其独特的设计和雕刻技艺上展现了彝族传统文化的瑰宝。

彝族民居通常采用斗拱结构,类似于木屋结构,不同之处在于其墙面采用的是石材而不是木材。

在彝族民居的门口和窗口周围,我们可以看到各种精美而富有特色的雕刻艺术品,风格上有些神秘而奇异,却又充满生命力和浪漫情调。

彝族民居装饰的雕刻艺术主要由三个方面组成:图案、符号和注目。

图案主要是彝族传统文化的吉祥动物、植物、虫类等元素的雕刻作品,如螺、蝶、荷叶、花朵等。

这些雕刻作品采用的方式主要是线刻和浮雕,由于石材硬度大、遇水不变形,所以雕刻的图案具有清晰、明亮、美观、不易损伤的特点。

除了图案,彝族民居装饰的雕刻艺术也采用了大量的符号和注目。

符号主要是代表祈祷、保佑、吉祥、幸福、健康等意义的符号,如沙锅、布袋、月牙等。

注目则是一种用来吸收或排泄黄土的装置,同时其悬挂有时也被视为吉祥之物,采用的主要是石质制品。

彝族民居装饰的雕刻艺术告诉我们,中国传统民族文化的瑰宝已经与时俱进,在保持传统文化的同时不断创新和完善。

在当今物质财富和快速消费的时代,我们更应该珍惜我们的文

化遗产,保护我们的传统文化,同时要赋予其新的现代内涵,为更好地适应当下、引领未来作出我们应有的贡献。

楚雄彝族特色民居:土掌房

楚雄彝族自治州境地势大致由西北向东南倾斜,东西最大横距175公里,南北最大纵距247.5公里。

境内多山,山地面积占总面积的90%以上,其间山峦叠嶂,诸峰环拱,谷地错落,溪河纵横,素有'九分山水一分坝'之称。

州境最高点为大姚县白草岭主峰帽台山,海拔3657米;最低点在双柏县南端的三江口,海拔556米。

州府所在地鹿城海拔1773米,大致为楚雄州坝区的一般海拔高度。

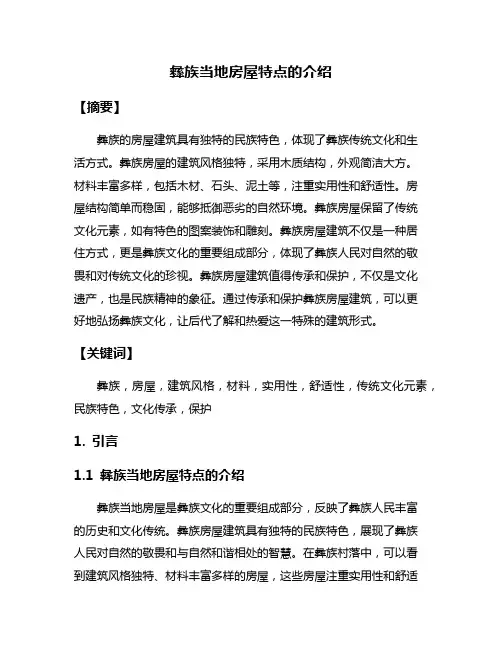

也因为这种多山坡的地理环境,形成了特色的彝族民居“土掌房”。

彝族土掌房是一种彝族民房建筑。

多建于斜坡上。

以石为墙基,用土坯砌墙或用土筑墙,墙上架梁,梁上铺木板、木条或竹子,上面再铺一层土,经洒水抿捶,形成平台房顶,不漏雨水。

房顶又是晒场。

有的大梁架在木柱上,担上垫木,铺茅草或稻草,草上覆盖稀泥,再放细土捶实而成。

多为平房,部分为二屋或三层。

这样的民居格局十分有意思,因为屋顶是平的,又建于山坡上,错落有致,就形成了你家房顶是我家的晒场的格局,使得邻里之间的互动更有趣了,农闲时,坐在土掌顶上,抓一撮烟丝,用水烟筒咕噜咕噜的抽着,惬意的农家生活,尽收眼底。

营造技艺彝族瓦板房-凉山腹地的一抹惊艳瓦板房是彝族传统民居。

每幢长约13米,宽约4米,双坡屋顶,木架搭成,用椽子作瓦,椽子一般每块长约1.5米左右,宽约1尺左右的长方型,俗称“瓦板”。

瓦板房一般适用于海拔2200米以上的高寒山区。

瓦板房村落瓦板房屋面坡度一般在30度左右,用很多椽子竖起从不开门那边,四个人或者五人以四层或五层同时盖起走,由最底层那个人先盖,然后以此类推。

一般盖瓦板分两层,底层满铺,上层于两块相连接处盖一块。

最后再用一块椽子横着用二三十斤重的平石头压起,防止被大风吹掉,然后便大功告成。

屋内隔木板或竹篱笆,装饰着简单的纹饰图案。

室内分左中右三部分,进门为中堂,宽大,中堂靠右上方设火塘、置锅庄。

火塘左边,用木板或竹篱笆隔成内屋,为女主人卧室和收藏室,入门右侧为畜圈。

屋内上层空间设竹楼,储粮,男性卧室或客房。

屋檐上有的雕刻着各种动物、花草等图案。

瓦板房屋顶三锅庄平时烧柴,用以做饭、取暖和照明,其上方,用绳索吊一长方形木架,放置竹帘,以便烘烤粮食。

每天晚上睡觉前把有火的炭集中在一起,放一根大柴禾在里面,让它第二天起来了还有火,火塘一般终年不灭,也是家人和客人围于在此侃侃而谈的地方,是大多数彝族群众社交的场所。

彝族瓦板房的外墙一般不开窗,整个一间房子修建下来不用一颗钉子,一个铁丝,用现代话来说是最低碳,最环保的房屋,其屋顶由塑料布盖成。

每个家庭都想拥有属于自己的一个家,家就是房屋,哪怕这房屋是多么豪华的别墅,亦或是简陋破烂不堪的茅草屋,总归金窝银窝不如自己的狗窝。

彝族有一句俗语:父母欠儿子的是给他找媳妇、修房子,儿子欠父母的是养老送终,可想而知房屋在人们心目中有着举足轻重的作用。

建筑内部构造由于所铺的瓦板是以云衫木用大刀劈撕而成的,所以瓦板上有自然形成的凹凸不平木纹条,下雨时便成雨水沟。

劈撕瓦板蕴含着朴实的彝族文化,彝族有一句俗语:强教的人不成才,削出来的瓦板不防雨,(意思是:如果他不愿意,不想做,天天教育他也等于零,削出来的瓦板椽子因木纹被被砍乱了,下雨的时候,雨就漏出来,不防雨)。

楚雄双柏县李芳村彝族传统民居建筑形式与装饰艺术探析楚雄双柏县李芳村是彝族传统文化的重要代表地之一,其传统民居建筑形式与装饰艺术融合了丰富的民族特色和地域文化,呈现出独特的艺术魅力。

本文将对李芳村彝族传统民居建筑形式与装饰艺术进行探析,以期更全面地了解彝族文化的魅力所在。

一、彝族传统民居建筑形式李芳村的彝族传统民居建筑形式主要包括木结构建筑、土掌墙建筑和半坡顶建筑。

木结构建筑是最为典型的彝族传统建筑形式之一。

这种建筑以木材为主要材料,建筑结构严谨稳固,风格古朴大方。

土掌墙建筑则是以土和木为主要材料,结合了土墙和木结构,耐火耐震性能好,是彝族人民对自然环境的智慧结晶。

而半坡顶建筑则是李芳村彝族传统建筑中最具代表性的一种形式,其屋顶呈半锥形,造型简洁大方,具有浓厚的民族特色。

二、彝族传统民居装饰艺术彝族传统民居的装饰艺术主要表现在建筑结构、墙面装饰和家具摆设等方面。

建筑结构上的装饰主要体现在屋檐、屋脊和梁柱的雕刻上,这些雕刻大多以阳春白雪、八宝花纹、蝙蝠图案等为主题,造型独特,富有浓厚的彝族民族风情。

墙面装饰主要采用壁画和壁饰的形式,壁画多以神话传说、生活场景和自然景观为题材,色彩鲜艳,线条流畅,具有很高的艺术价值。

而家具摆设方面,彝族人民喜欢使用编织的竹篾、牛皮等材料制作家具,这些家具既实用又美观,体现了彝族传统的生活方式和审美情趣。

彝族传统民居建筑形式与装饰艺术的内涵主要体现在对自然环境的适应和对民族文化的传承上。

彝族人民生活在高山峻岭之间,建筑形式和装饰艺术的设计与自然环境完美融合,既使建筑稳固耐用,又体现了对自然的敬畏和热爱。

彝族传统民居建筑形式与装饰艺术还承载了丰富的文化内涵,反映了彝族人民的传统信仰、生活习俗和审美情趣,具有很高的文化价值和历史价值。

李芳村的彝族传统民居建筑形式与装饰艺术是彝族文化的重要载体,体现了彝族人民对自然的崇敬、对传统文化的传承,对生活方式的坚守。

通过深入了解和研究,我们能更好地发现和欣赏彝族文化的独特魅力,弘扬和传承彝族传统文化,促进不同民族文化的交流与融合,推动中华民族优秀传统文化的繁荣与发展。

赞美彝族的句子彝族是中国人口较多的少数民族之一,他们生活在中国的云南、四川、贵州、广西等地区。

彝族是一个勤劳、勇敢、聪明的民族,他们的语言、服饰、建筑、音乐、舞蹈等文化元素都有着独特的魅力。

下面,我们来赞美一下彝族,欣赏一些关于彝族的美丽句子。

1. 彝族是中国的古老民族之一,他们的历史悠久,传统文化源远流长,展现出了深厚的文化底蕴。

2. 彝族人民勤劳勇敢,他们在艰苦的自然环境中,勤劳耕种,开拓出了一片美丽的家园。

3. 彝族的服饰多彩多姿,色彩艳丽,图案独特,展现出了浓厚的民族风情和独特的审美情趣。

4. 彝族的建筑风格独特,民居、村寨、祭祀场所等建筑都展现出了浓厚的民族特色,给人以美的享受和文化的震撼。

5. 彝族的音乐和舞蹈充满了激情和活力,他们的音乐节奏明快,舞蹈动作优美,展现出了独特的民族风情和魅力。

6. 彝族的传统节日丰富多彩,他们的节日活动热闹非凡,传统习俗丰富多样,展现出了浓厚的文化底蕴和传统魅力。

7. 彝族的文学作品充满了浓厚的地方特色和民族风情,他们的诗歌、歌谣、神话传说等作品展现出了独特的魅力和艺术价值。

8. 彝族的传统医药文化源远流长,他们的医药知识渊博,医疗技术独特,展现出了独特的民族特色和医学价值。

9. 彝族的饮食文化丰富多样,他们的饮食习俗独特,食物口味鲜美,展现出了独特的民族风味和烹饪技艺。

10. 彝族的传统手工艺技术精湛,他们的刺绣、银饰、竹编等手工艺品工艺精湛,展现出了独特的民族艺术魅力和文化价值。

彝族是一个充满魅力和活力的民族,他们的传统文化源远流长,展现出了独特的民族风情和文化魅力。

让我们一起赞美彝族,欣赏他们美丽的文化,传承和弘扬彝族的优秀传统文化,共同推动中华民族的文化繁荣和发展。

彝族的建筑艺术

彝族的房屋以土掌房为典型代表,但不同的支系又有不同的特点.一般由土基(用土混合制成的土块)砌成墙面,再由瓦片搭成房顶,砌上精致的顶角,一座彝族房屋便有了最基本的轮廓。

一般为两层建筑,中间用木板搭制成楼板,用木板钉制的木梯则是楼上楼下的“交通”工具。

彝族的房屋一般由正房和耳房等构成,庭院窄是一个重要因素,所有这些都使彝族建筑形成一个既普通又实际的特点------冬暖夏凉。

而彝族的居家风格则显得厚重而大气,客厅的摆设尤为重要。

家具多是木制的(如:桌,椅,供柜,衣柜等),大多雕上精美的花纹,漆上朴素的油漆。

所有的色彩,风格都体现着劳动人民的朴实,善良。

说到彝族的建筑就不得不说到木雕,这也是我国古老的民间艺术,其图案非常丰富,花鸟虫鱼,草木天地都被木匠艺术家们雕刻得惟妙惟肖,最常用的是龙,凤和牡丹等富有寓意的图案。

随着人们审美观念的转变,木制家具越来越受人们的青睐,因此,木雕被更多的人所认识,了解,当然也受到越来越多人的喜爱。

古镇彝人部落内的土掌房真实的还原和再现了彝族人生活的原型。

而今它也作为艺术品给人们展示了彝族建筑文化的经典.。

凉山彝族传统建筑特色凉山彝族传统建筑特色蒋志聪彝族是农牧兼营的民族,村寨的分布与坐落有其独特的传承。

彝族喜温凉,恶酷热,村寨多坐落在高海拔的山区、半山区,相沿聚族而居,一般选择向阳山麓,顺山修建,以山腰、山梁处居多,山脚、河谷地带较少。

《元阳县志》载:“彝族多居住在山川壮丽、资源丰富的山区,村寨依山傍水,四周梯田层层,村后有山可供放牧,村前有田可供耕种,多数村寨都有一条水沟从中流过。

”由于历史上部族社会结构和内争外患,形成放火案越西彝族传统住宅的“聚族而居”、“据险而居”、“靠山而居”三大特点。

彝族村寨往往以某一父系血统家支为基础,纳入一些有姻亲关系的人户,形成高山地区十来户,二半山区二三十户,大村落的居民仅百余户。

矮山平坝地区四五十户不等的村落,一家一院。

杂姓村落和平坝、河畔村落是近代开始出现的。

传统住宅布局是以土墙、竹篱、柴篱园围成方形院落,院外四周植树,院门为木框木门,院内修建人字形顶一字形住房,屋门矮而宽,门两侧各留50厘米见方小窗,有的不设窗孔。

彝族住房不甚高大,标准住房为长10—15米,宽5—6米的长方型建筑,屋檐及地3.5米左右。

建筑以木为主,采用原木为柱为梁为横杆,穿榫呈现“树”型屋架.表现出凉山彝族历史上与大山与森林休戚相关的朴素原始的建筑美学观。

住宅四壁或土或木,屋顶上面盖长约六尺宽七、八寸的云杉木板.俗称“瓦板”,加横木压石固定。

雨水顺杉木纹路而下,通光透气。

凉山彝族传统住宅又有“瓦板房”的别号。

走进这类新房,杉木的清香仿佛引人进入原始森林的狩猪木屋。

越西彝族住宅内分左中右三部分.入门正中为中堂,中堂靠右上方设火塘.用三块象鼻型雕花锅庄石架锅,塘火终年不熄,是彝族待客和家事活动的中心。

火塘左边,用木板或竹篱隔成内屋,有中门相通.为女主人卧室并收藏贵重物品,入门右侧为畜圈。

屋内上层空间设竹楼。

竹楼左段储粮,中段堆放柴草,右段为客房或未婚子女居室。

彝族民居也有不少变异建筑,主要表现在盖房材料,如瓦房、茅草房、压泥箭竹房、薄沙石板房。

凉山彝族传统民居的建筑文化内涵彝族是中国第六大少数民族,拥有自己的民族语言——彝语,主要分布在滇、川、黔、桂四省(区)的高原与沿海丘陵之间,其中凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区。

位于四川省西南部,是四川的21个地级行政区之一,凉山自古就是通往云南和东南亚的重要通道、“南方丝绸之路”的重镇。

彝族居住形式与其居住环境的自然条件密切相关,长期的生活实践,使彝族人民在适应自然,合理改造自然的过程中,创造发明了富于特色的各式民居。

《元阳县志》载:“彝族多居住在山川壮丽、资源丰富的山区,村寨依山傍水,四周梯田层层,村后有山可供放牧,村前有田可供耕种,多数村寨都有一条水沟从中流过。

”凉山彝族境内陆形极其复杂,多高山、丘陵等地形,其地质活动频繁,使得当地民居建筑难度极大,为保证建筑的稳定性,在修建前必须选择合适的地理位置。

同时当地居民“万物有灵”的宗教信仰,使其在进行民居选址时极注重山水形式。

彝族依山而居,通常选择依山临水位置,并多位于河谷山区的阳坡。

选择山脊处建筑民居,降低自然灾害带来的损失。

同时多选择环山地区建居,以有效降低大风对生活的影响。

选择青龙白虎环抱之地,即山山交汇的凹陷处。

此地必有水源,土质肥沃,林木茂盛,极利于居民耕作生活,也便于安全防御,当地居民合理地利用了当地的地势。

彝族传统民居建筑构件形式都具有极强的民族特色。

墙的形式有许多种,各具特色并具有极强的使用性能。

建筑中利用木板墙拼接,可组合出不同的纹路图案,或直接在木板墙上进行雕刻,使之携带装饰性的花纹,如木格花窗等。

木板墙的拼接方式多是平行拼接,因其拼接简单且具有较强的实用性。

室内木板墙上的方孔设计多是用于采光,也可用作射击防御,充分发挥墙体的实用性。

民居选取合适的杉树作为原材料,沿着树木的纹路将其切开,利用柴刀、楔子等工具将切口处的木片剥落,要注意保护纹路的完整性,再打磨木片边缘,制成一定规格的木瓦片,木瓦片用火烤干并熏成浅黑色。

在搭接时上方的瓦片要压在下方的瓦片上,左右方向上的瓦片要采用此起彼伏的错落搭接方法。

贵州彝族建筑介绍一、引言贵州彝族建筑是中国传统建筑的重要组成部分,具有独特的民族特色和地方特色。

本文将从彝族建筑的历史背景、建筑结构、装饰艺术等方面进行详细介绍。

二、历史背景彝族是中国少数民族之一,主要分布在云南、四川、贵州等省份。

彝族建筑的历史可以追溯到唐代,当时彝族已经开始使用木结构房屋。

宋代时期,随着农业生产和手工业的发展,彝族建筑也逐渐发展壮大。

明清时期,随着交通的发达和商贸活动的增加,彝族建筑更加丰富多样。

三、建筑结构1. 彝族土楼土楼是彝族传统建筑中最为著名的一种,主要分布在贵州黔东南地区。

土楼是由石头、土坯和木材等材料组成的多层圆形或方形建筑物。

它们通常有三个或五个圆形或方形层次,并用石头或木头修饰外观。

2. 木结构房屋彝族木结构房屋主要分布在云南、四川等地。

这种建筑物采用木材作为主要结构材料,通常建造在山坡上。

它们的特点是结构牢固、耐久性强,可以经受住地震和风雨的考验。

四、装饰艺术1. 彝族织锦彝族织锦是一种传统的手工艺品,通常用于装饰彝族建筑。

织锦具有丰富多彩的图案和色彩,反映了彝族人民的文化和信仰。

2. 彝族壁画彝族壁画是一种独特的装饰艺术形式,通常出现在土楼内部或外部墙壁上。

它们通常描绘了生活场景、神话故事和历史事件等。

五、现代发展随着经济的发展和社会变革,彝族建筑也面临着新的挑战。

一些传统的土楼和木结构房屋已经被现代化建筑所取代。

然而,在许多地方,人们仍然保留着传统建筑,并努力将其保护下来。

六、结论彝族建筑是中国传统建筑的重要组成部分,具有独特的民族特色和地方特色。

它们不仅仅是一种建筑形式,更是彝族文化和历史的重要载体。

我们应该珍惜和保护这些传统建筑,以便让后人也能够了解和欣赏它们的美丽。

彝族传统民居建筑艺术之美作者:杨军栾翠霞来源:《美与时代·城市版》2017年第03期摘要:文章简要介绍了彝族传统民居建筑的类型,不同类型民居建筑的布局结构、功能及特色。

从村庄选址环境、建筑布局形式、建筑实用功能等方面,重点分析了彝族民居建筑所蕴涵的艺术美学思想,并通过对建筑具体构件的描述,展现彝族民居建筑装饰艺术手法的多样性及其对装饰艺术手法的熟练运用,体现艺术美学在建筑中发挥的重要作用,为研究彝族民居建筑艺术美学提供一定的参考价值,同时呼吁更多的人关注并保护彝族民居建筑,重视彝族民居的艺术美学思想。

关键词:彝族传统民居;建筑艺术美学;装饰艺术;艺术手法;多样性一、引言彝族在云、贵、川一带广泛分布,由于地形复杂,在对不同地貌及微生态环境的适应与顺应过程中,创造了经济适用、风貌独特的地方建筑类型。

彝族民居建筑在整体布局、建筑结构、建筑材料、装修装饰上都独具特色,尤其是建筑中对色彩、绘画、雕刻的运用更是体现了彝族人民对于色彩、图腾文化、雕刻艺术的独特理解和审美思想,体现了古代彝族先民的雕刻与绘画技巧,用心灵筑建的彝族民居建筑处处都体现了美学价值,蕴涵着无限的艺术美学文化。

而经济快速发展带来巨大利益的同时也带来了破坏,现代化的高楼大厦在城市中拔地而起,钢筋混泥土的四方盒子走向农村,彝族传统民居建筑艺术渐渐被人们忽视。

二、彝族传统民居建筑类型彝族民居建筑在不断发展演化过程中吸收了汉族和周围其他民族的优秀成分。

彝族建筑大致可以分为两大类:一类是解放前各大头目和官府衙门建造的豪华府邸——土司府、土司衙门;另一类就是普通民居住房,即民居建筑。

前一类建筑现在几乎无存,民居建筑还有保留[1]。

民居建筑又有着不同的类型,常见的彝族民居建筑有茅草房、垛木房、闪片房、土掌房、瓦房和“一颗印”。

从这些建筑中可以看出彝族先民的勤劳和睿智,流露出彝族淳厚朴实的性格和对生活强烈的热爱。

随着时代的发展,建筑建造技术的提升,那些落后、原始的茅草房、垛木房、闪片房逐渐退出了彝族人民的生活;而传统、典型、富于民族风格的土掌房、彝族瓦房、“一颗印”得以留存和发展。

茅草房、垛木房、闪片房已经逐渐从人们的生活中退从,保留较好的是土掌房、瓦房和“一颗印”。

(一)土掌房建筑土掌房又称“土库房”,是彝族历史悠久的特色传统民居建筑,其特点是先用粘土筑墙,墙高到两三米时用木椽封顶。

顶上铺粘土,经洒水捶压形成平台屋顶,可作晒场或凉台,室内冬暖夏凉。

早期的土掌房建筑形式简单,只有一层,有门无窗,有墙无柱。

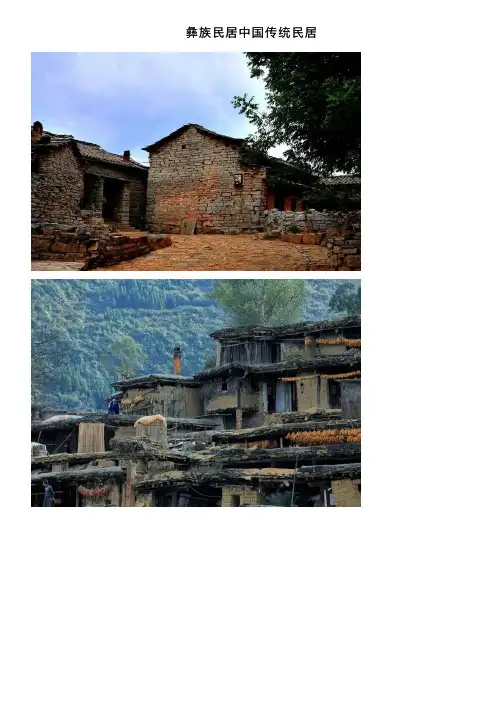

现在的土掌房形式完整,有梁有柱,门面雕花,窗明几净,有正房、厢房之分,正房高大,是家里长辈住宿和待客的地方;厢房矮小,一般是厨房和子女住房(图1)。

土掌房是彝族人民在长期的生产和生活过程中,总结出来的一种适应其生存条件的民居建筑。

(二)瓦房建筑中国是一个多民族国家,各民族之间并不是独立的,少数民族文化总是与汉族文化相互交流、水乳交融的。

彝族瓦房建筑就是彝汉文化交融发展、民族团结和睦的历史见证。

瓦房以土基、树木为材料建盖,用木结构承重,以土基墙或土墙作为维护结构,一般都是三开间两层楼房,屋顶是人字形坡面(图2)。

屋脊有的呈曲线,两端翘起形成飞檐,有的呈直线,屋脊平整。

在融合汉族砖瓦房优点的同时,彝族瓦房又有其独特之处,彝族瓦房楼上与楼下之间有出挑坡厦,与屋顶形成重檐;正方屋顶、厢房屋顶、正房出挑坡厦三者之间层层叠落,形成独特的屋檐“三叠水”形式。

(三)“一颗印”建筑“一颗印”建筑由土掌房围合封闭的形式与茅草房、垛木房、瓦房的斜面坡顶建筑特点相结合,同时吸收汉族民居建筑的特点而形成。

典型的“一颗印”民居建筑呈方形,由正房、厢房和围墙围合而成(图3)。

一般正房有三间,左右耳房各两间,正房檐下形成八尺深的倒座,正房较高,用双坡屋顶,耳房与倒座均为内长外短的双坡顶,俗称“三间四厢倒八尺”。

正房前面加上高度为2米左右的围墙,形成一个布局紧凑、方方如印的围合空间,故称为“一颗印”。

整座“一颗印”,独门独户,高墙小窗,空间紧凑,小巧灵便,无固定朝向,可随山坡走向形成无规则的散点布置。

三、彝族传统民居建筑艺术之美土掌房、“一颗印”都是彝族人民对建筑类型的重要贡献,标志着彝族建筑文化的水平。

从最简单的茅草房到建筑精妙的土掌房再到格局完整的“一颗印”,不管是建筑的选址、布局、结构,还是装饰,都有其独特的建筑艺术之美。

(一)彝族民居建筑中的自然生态之美在住宅的选址中,背山面水、山青水秀的住地,一直以来都被中国人视为理想的风水宝地[1],当然彝族人民也非常注重对住宅的选址。

彝族村寨多数选在靠山临水的半山坡处,顺应地势,随高就低,错落有致,节约土地。

住宅与山林、流水密不可分,或依山傍水、高低错落,或孑然独处、简约空旷,绿树掩映之中飘起缕缕炊烟,潺潺溪水中夹杂着声声犬吠,浑然天成一幅富有诗情画意的山水画(图4)。

宁静祥和而又富于变化的整体空间环境带给人一种强烈而鲜明的艺术气息,与自然环境的完美结合蕴含着一种浓郁的乡土情趣,反映了彝族人民强烈的自然环境意识,充分体现了彝族民居建筑的自然之美。

在建筑的整体布局上,彝族民居通过层次渐近的变化及空间的灵动组合与借用,结合绿化创造优雅的庭院环境(图5),因地制宜达到与自然环境的巧妙融合,传统民居中“天人合一”的美学思想在这里体现得淋漓尽致,“天人合一”在于人与自然的和谐统一,相融相生。

民居的意义不在于炫耀,而在于提供一种恬淡、安逸的生活空间[3],因为建筑与自然相通,建室筑屋,砌墙围院,又在墙上修门开窗,听窗外虫鸣,嗅院外花香,忆自然野趣。

人与自然因为距离而产生了美,正是因为有了民居才产生了这种人与自然的和谐之美,让这种美的享受得以实现。

建筑布局的生态之美,不仅体现在民居建筑的整体环境和外在形式上,更体现在内在的艺术精神感观上。

(二)彝族民居建筑形式之美从茅草房到“一颗印”,彝族民居建筑不管是外在形式还是内部结构都越来越精妙。

最初的茅草房、垛木房、闪片房都只有一层,用圆木、土坯围成墙体,屋顶大致呈“人”字形坡面。

内部结构也很简单,没有细致的室内空间分割,只有一间大开间且面积较小,有的会用布帘或木板将其隔断为三个不同的空间,用于起居活动、主人休息、储藏杂物。

这时的民居仅仅是一个遮风挡雨、安身立命的场所。

到了土掌房时代,彝族人民有能力追求建筑的艺术之美,土掌房不再是简单的筒子房,有了系统的内部空间分割,一般中间为堂屋,用来会客或开展家庭聚会,右侧有卧室和储物间,左侧为牲畜圈养处[4]。

最早期的土掌房只有一层,后期土掌房的建造形式越来越多样化,由一层平顶房变为两层楼房,由一列三间到一列六间加两耳。

在民族文化不断地融合之中,彝族建筑也吸收了汉族建筑的许多优点,渐渐地有了围墙、天井、照壁,出现了“半颗印”“一颗印”的建筑形式,有一列单体建筑到一组围合建筑,空间越来越复杂化,围合感越来越强。

屋顶形式上由简单的平顶、“人”字顶到挑檐、飞檐、大厦、小厦、重檐,中间正房、左右两侧厢房的屋檐一个高过一个,在视觉上形成重重叠叠的层次美,犹如一只只展翅欲飞的鹏鸟,这种屋顶形式也寓意着节节高升。

建筑材料也越来越丰富,由土坯、茅草到石头、木材、砖瓦、钢材、玻璃等。

(三)彝族民居建筑实用之美民居建筑的空间布局、结构、部件大多数源于实用,这也是所有民居建筑被建造的目的,除了实用之外,彝族民居还有着丰富的艺术价值。

“居住”作为民居建筑的实用价值不言而喻[5],而彝族民居建筑的辅助部件、局部构件等处处体现了民居建筑的实用之美及其艺术价值。

室内隔断——彝族民居中常见的建筑构件。

早期的彝族民居是由四边外墙围成的一个大空间,内部不设承重墙,采用灵活的室内隔断来划分室内空间。

室内隔断有不同的类型和材质,有简单大方的竹片编织的竹制隔断,有雕工精致的木制隔断,在其上雕刻各种彝族图腾图案,并用油漆彩绘加以装饰。

这种室内隔断十分灵活,没有固定的模式,居住主人可以根据自己的需要随时改动室内隔断的位子。

火塘——彝族民居中独特组成部分,是架锅煮饭的场所,又称作“锅庄”。

火塘一般设在厅堂入门右上方,进食、取暖、照明、会客、议事等都围着火塘进行,火塘是全家的生活中心。

简单的火塘用三块石头呈三角形搭成,比较考究的人家则会选用上等石料,请石匠精心打制成形状酷似绵羊角的锅庄,并在其上雕刻象征吉祥幸福、家庭美满、五谷丰登等的花纹和图腾,不仅实用而且具有很高的艺术价值。

天井——彝族民居中独特的院落空间。

三房一照壁、四合五天井、走马转角楼、天圆地方四合院等这种结合了白族、汉族、彝族的建筑院落布局形式,一般多在有名望的大家族民居中才能见到,如黑井古镇武家大院、永仁中和乡夏家大院、建水古镇张家大院等。

建筑根据地形情况,将院缩减成天井,形成幽静阴凉的内部环境,以减少大量阳光直射,可以在天井院落中栽花植草或开辟水面,引自然环境到建筑中。

天井中创造的小环境不仅起到美化环境、调节小气候的作用,同时也是实用观的产物。

不管是室内隔断、锅庄还是天井,这些民居建筑部件、局部结构,均在建筑中发挥着很大的作用,不仅具有重要的实用价值,还有着可持续的生命力,提升并促进了彝族民居建筑的美学意义。

四、彝族民居建筑中的装饰艺术之美建筑本身就是一件艺术品,每一件艺术品都离不开天然的或是人工的装饰,对建筑的装饰是建筑实体上的附加之美[6],主要体现在对建筑的细部处理,建筑符号的抽象或具体化,建筑色彩的搭配方面,既经济又实用。

运用简练的手法,取得丰富的艺术效果,具有很高的艺术欣赏价值。

(一)彝族民居中常见的装饰艺术手法传统意义上的艺术手法有雕刻、绘画、书法、匾额等,在彝族民居建筑中,雕刻和彩绘是最常用的两种艺术手法。

雕刻从所用材料上分有木雕、石雕、砖雕,从雕刻的形式上有浮雕、镂空雕,彝族民居建筑上多为木雕和石雕。

雕刻的内容也丰富多样,有牛、虎、龙等动物;也有山茶、牡丹等植物。

彩绘常见于建筑外墙、照壁、梁、柱等构件上,外墙和照壁上一般是山水和生活场景画,而梁、柱上多数是抽象的彝族图腾图案。

除了传统的雕刻和彩绘外,彝族民居在庭院布景上借用了园林中常用的叠景、障景、镂景等艺术手法。

因地就势对空间的合理利用,创造出了高低错落的叠景,同时运用障景、镂景增加空间层次感,使有限的空间富有更多变化,在隔空造景方面富有艺术性。

现在随着彝族传统民居建筑的消逝,这些艺术手法在建筑中越来越少见了。

(二)彝族民居对装饰艺术的运用一般来说,在彝族民居中装饰的重点是大门、屋顶、山墙、门窗、锅庄等。

彝族民居中大门上常加盖屋顶成小厦,屋顶小厦有单层厦、双层厦、三层厦,富有高低跌落的层次感;门头上作各种拱形案图并常有门楣,门楣上刻有日月星辰、花草鸟兽等图案,形象生动且富有活力。

屋顶的装饰主要在屋脊和屋檐,屋脊两端有起翘及起拱形成柔美的弧形屋脊线,屋脊中央有驱灾招福的瓦当,瓦当一般为砖雕或石雕的龙、虎、猫等动物。