古代诗歌鉴赏(二)——鉴赏古代诗歌的语言【标准】

- 格式:doc

- 大小:54.50 KB

- 文档页数:6

![古代诗歌鉴赏02(常见表现手法例说)[1]分析](https://uimg.taocdn.com/27f002d085868762caaedd3383c4bb4cf7ecb7b0.webp)

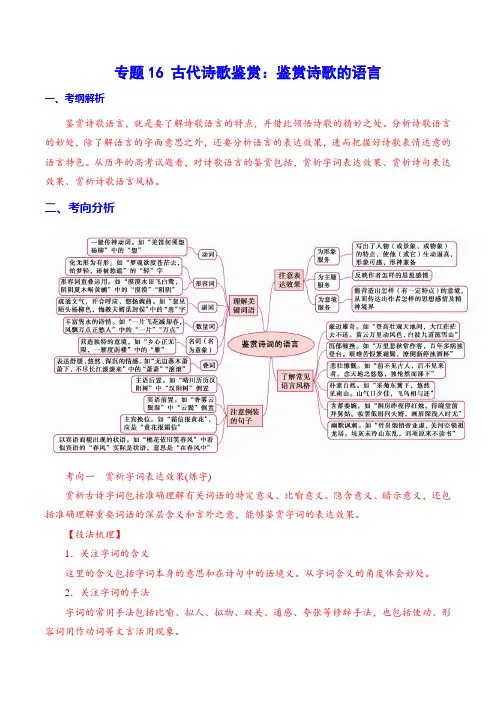

专题16 古代诗歌鉴赏:鉴赏诗歌的语言一、考纲解析鉴赏诗歌语言,就是要了解诗歌语言的特点,并借此领悟诗歌的精妙之处。

分析诗歌语言的妙处,除了解语言的字面意思之外,还要分析语言的表达效果,进而把握好诗歌表情达意的语言特色。

从历年的高考试题看,对诗歌语言的鉴赏包括,赏析字词表达效果、赏析诗句表达效果、赏析诗歌语言风格。

二、考向分析考向一赏析字词表达效果(炼字)赏析古诗字词包括准确理解有关词语的特定意义、比喻意义、隐含意义、暗示意义,还包括准确理解重要词语的深层含义和言外之意,能够鉴赏字词的表达效果。

【技法梳理】1.关注字词的含义这里的含义包括字词本身的意思和在诗句中的语境义。

从字词含义的角度体会妙处。

2.关注字词的手法字词的常用手法包括比喻、拟人、拟物、双关、通感、夸张等修辞手法,也包括使动、形容词用作动词等文言活用现象。

3.关注字词的作用说作用时要从内容(突出描述对象的……特点)、情感(表达……情感)、结构(照应……、承上启下、线索等)三方面分析,尽量全面。

表达效果主要是生动形象,含蓄蕴藉,增强诗歌韵味或趣味等小贴士考向二鉴赏诗歌中的关键句(炼句)赏析诗句,这种题型综合性很强,自由度很大,可以从内容、形象、表达技巧、情感等角度赏析,有时也可以等同于词语鉴赏题、分析表达技巧题或句子情感分析题。

但毕竟不能完全等同,有时又因赏析角度的不固定性,答题的自由度很大,同时难度也较大。

【技法梳理】赏析诗句“4技巧”1.抓前提→读懂句子的内容着眼全篇,弄懂句子的内容和情感,是赏析句子的前提。

2.依类型→明特点倒装句,错位的美;互文句,开合的美;对仗句,整饬的美;炼字句,凝练的美。

3.抓特点→关注表达技巧一般而言,高考试题选取的句子,都是在表达上有特色的句子。

有的运用修辞手法,有的运用表现手法。

鉴赏时要分析其在表达上的特别之处。

4.看位置→分析作用或效果句子在诗中的位置不同,其作用或效果都会有所不同。

【答题步骤】小贴士不同诗句的作用或效果考向三鉴赏诗歌中的语言风格所谓语言风格,是指诗人在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性,是诗人的个人气质、诗歌美学观念在作品中的凝结,是具有恒定性的、区别于其他诗人的艺术特色。

古代诗歌鉴赏:诗歌语言鉴赏永州一中唐检民教学目标:1、引导学生注意对诗歌含蓄、精炼的语言作些解读。

2、掌握鉴赏语言的方法和表达的注意点。

教学重点:掌握鉴赏语言的方法和表达的注意点。

教学难点:解读诗歌含蓄的语言教学过程:一、导入古代诗歌的语言是最凝炼的,往往一词一句就能生动地描摹出事物的特征,深刻地反映思想内容。

鉴赏时应联系全诗的主旨,从遣词、造句、修辞等不同方面仔细揣摩、推敲,来理解作者炼字炼意的技巧。

其次,要学会根据语境推断词义的方法,并特别注意古今异义和词类活用等情况。

二、推敲字词前村深雪里,昨夜数枝开。

郑谷将“数”改为“一”,因为题为“早梅”,如果开了数枝,说明花已开久,不能算是“早梅”了,齐己佩服不已,尊称郑谷为“一字师”。

晴景王驾雨前初见花间蕊,雨后全无叶底花。

蜂蝶飞来过墙去,却疑春色在邻家。

王安石改“飞来”为“纷纷”,因为只有蜂忙蝶乱的侧写妙笔才能令人真实地感受出晚春雨后特有的美景。

题李凝幽居闲居少邻并,草径入荒园。

鸟宿池边树,僧敲月下门。

过桥分野色,移石动云根。

暂去还来此,幽期不负言。

三、关照动词动词的提炼是古诗炼字的主要内容。

王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,陶潜“悠然见南山”的“见”字,张先“云破月来花弄影”的“弄”字,宋祁“红杏枝头春意闹”的“闹”字,尽人皆知。

一个“闹”字把诗人心头感到蓬勃的春意写出来了,一个“弄”字把诗人欣赏月下花枝在轻风中舞动的美写出来了。

四、体会语言风格(一)、清新其特点是用语新颖,不落俗套。

如杜甫《绝句》:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

”四句写了四种景色,有动景,有静景,有近景,有远景,有实景,有虚景,色彩绚丽,语言清新生动。

(二)、平淡又称质朴,其特点是选用确切的字眼直接叙述,全用白描,不加修饰,显得真切深刻,又平易近人。

平淡不等于简陋和寒伧,它是用语上的返璞归真,体现了诗人的真功夫,如陶渊明的诗,李煜的词。

(三)、绚丽其特点是有富丽的词藻、绚烂的色彩,奇幻的情思。

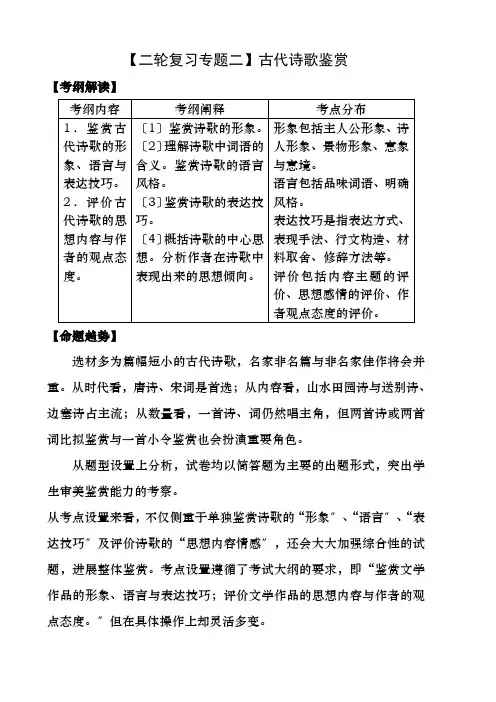

【二轮复习专题二】古代诗歌鉴赏【考纲解读】【命题趋势】选材多为篇幅短小的古代诗歌,名家非名篇与非名家佳作将会并重。

从时代看,唐诗、宋词是首选;从内容看,山水田园诗与送别诗、边塞诗占主流;从数量看,一首诗、词仍然唱主角,但两首诗或两首词比拟鉴赏与一首小令鉴赏也会扮演重要角色。

从题型设置上分析,试卷均以简答题为主要的出题形式,突出学生审美鉴赏能力的考察。

从考点设置来看,不仅侧重于单独鉴赏诗歌的“形象〞、“语言〞、“表达技巧〞及评价诗歌的“思想内容情感〞,还会大大加强综合性的试题,进展整体鉴赏。

考点设置遵循了考试大纲的要求,即“鉴赏文学作品的形象、语言与表达技巧;评价文学作品的思想内容与作者的观点态度。

〞但在具体操作上却灵活多变。

【考点透析】一、鉴赏诗歌的形象诗歌作品的形象指的是诗人根据现实生活中各种现象加以艺术概括形成的具有一定思想内容与艺术感染力的具体生动的人、物与自然景象并借以寄寓作者生活理想与思想感情的艺术形象。

诗歌作品中的人物、事件、自然景物与具体生活环境都是形象。

对于叙事诗而言,诗中的“人〞与“事〞是形象;对于写景诗状物诗而言,诗中的“景〞与“物〞是形象;对于抒情诗而言,诗中的抒情主人公〔可以是人,也可以是物〕就是形象。

诗歌中的形象既指人物形象〔包括诗人“我〞的形象〕,更多的是指诗歌中所描绘的景物形象。

1.主人公形象即诗歌中描写的人物形象。

静女:刻画了一对青年恋人的形象,男青年热烈痴情、淳朴憨厚,女青年漂亮活泼、伶俐俏皮;柳永的雨霖铃:写与所爱女子离别时的无限忧伤与别后相思的绵绵情意,塑造了一个爱恨情长的艺术形象。

氓刻画了勤劳善良而又清醒刚烈的女主人公形象;孔雀东南飞:刻画的同封建家长制作斗争的刘兰芝、焦仲卿等。

王昌龄的出塞塑造了戍边战士忠心报国,献身边塞的形象。

2.诗人形象诗人“我〞的形象也就是抒情主人公的形象,实际上是“诗化了的作者〞,是作者在诗中的“代言人〞。

在古代诗歌中,一般有下面几种形象类型。

古代诗歌鉴赏:鉴赏诗歌的语言嘿,朋友们!咱今天来聊聊古代诗歌鉴赏里的一个关键环节——鉴赏诗歌的语言。

你知道吗,古代诗歌就像一个个神秘的小盒子,而语言就是那把打开盒子的钥匙。

这语言啊,有的像欢快的小溪,潺潺流淌;有的像深沉的海洋,蕴含无尽奥秘;有的像绚丽的烟花,瞬间绽放光彩。

我想起之前教过的一个学生,那孩子一开始对诗歌语言那是一脸懵,觉得那些古人说话咋这么绕。

有一次我们讲到李白的《静夜思》,“床前明月光,疑是地上霜”,这孩子就问我:“老师,这有啥特别的呀,不就是说看到月光以为是霜嘛。

”我笑着跟他说:“孩子呀,你可别小看这两句,你想想,李白为啥不说‘地上雪’或者‘地上冰’,偏偏说‘地上霜’呢?”他眨巴着眼睛摇摇头。

我就接着给他解释:“霜这个字,给人的感觉是不是又冷又清寂?李白当时一个人在他乡,看到这月光,心里那种孤独和思念家乡的感觉,一下子就通过‘霜’这个字给表现出来啦。

”这孩子听了之后,若有所思地点点头。

咱再来说说诗歌语言里的用词。

有的诗人用词那叫一个精准,一个字就能让整首诗活起来。

比如“春风又绿江南岸”里的“绿”字,王安石为了这个字那可是绞尽脑汁,换了好几个,最后定下“绿”,一下子就把春风拂过,江南一片生机勃勃的景象给写活了。

还有“红杏枝头春意闹”的“闹”字,你想想,这一个“闹”字,是不是让你感觉满枝头的杏花都在欢腾,春天热闹得不行?诗歌语言的魅力还体现在修辞手法上。

比喻、拟人、夸张,那是花样百出。

“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,李白这夸张的手法,把庐山瀑布写得那叫一个壮观,好像真的从天上掉下来一条银河。

“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,贺知章把春风比作剪刀,多新奇呀,一下子就让人明白了春风的灵巧。

还有诗歌的语言节奏和韵律,读起来朗朗上口,就像唱歌一样。

“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,平仄协调,读起来是不是特别顺溜?总之啊,鉴赏古代诗歌的语言,就像是一场奇妙的探险。

你得细心去琢磨每个字、每个词,感受诗人藏在里面的心思和情感。

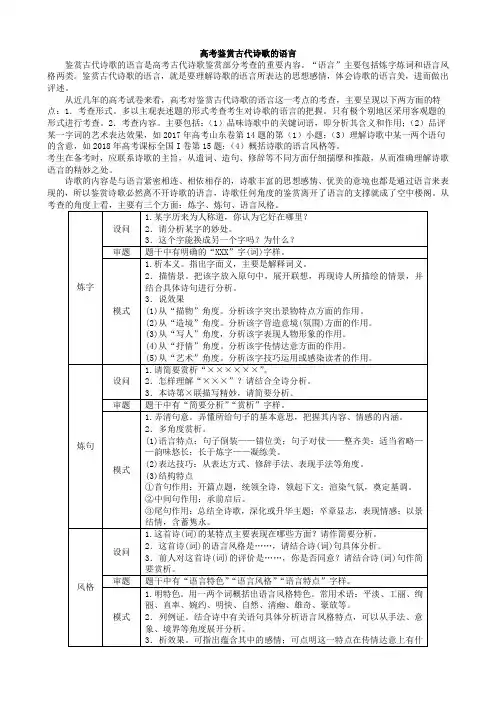

高考鉴赏古代诗歌的语言鉴赏古代诗歌的语言是高考古代诗歌鉴赏部分考查的重要内容。

“语言”主要包括炼字炼词和语言风格两类。

鉴赏古代诗歌的语言,就是要理解诗歌的语言所表达的思想感情,体会诗歌的语言美,进而做出评述。

从近几年的高考试卷来看,高考对鉴赏古代诗歌的语言这一考点的考查,主要呈现以下两方面的特点:1.考查形式。

多以主观表述题的形式考查考生对诗歌的语言的把握。

只有极个别地区采用客观题的形式进行考查。

2.考查内容。

主要包括:(1)品味诗歌中的关键词语,即分析其含义和作用;(2)品评某一字词的艺术表达效果,如2017年高考山东卷第14题的第(1)小题;(3)理解诗歌中某一两个语句的含意,如2018年高考课标全国I卷第15题;(4)概括诗歌的语言风格等。

考生在备考时,应联系诗歌的主旨,从遣词、造句、修辞等不同方面仔细揣摩和推敲,从而准确理解诗歌语言的精妙之处。

诗歌的内容是与语言紧密相连、相依相存的,诗歌丰富的思想感情、优美的意境也都是通过语言来表现的,所以鉴赏诗歌必然离不开诗歌的语言,诗歌任何角度的鉴赏离开了语言的支撑就成了空中楼阁。

从阅读下面这首宋诗,完成后面题目。

内宴奉诏作曹翰①三十年前学六韬②,英名尝得预时髦③。

曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀。

臂健尚嫌弓力软,眼明犹识阵云高④。

庭前昨夜秋风起,羞见盘花旧战袍。

【注】①曹翰(923~992),宋初名将。

②六韬:古代兵书。

③时髦:指当代俊杰。

④阵云:战争中的云气,这里有战阵之意。

诗的颈联又作“臂弱尚嫌弓力软,眼昏犹识阵云高”,你认为哪一种比较好?为什么?请简要分析。

(5分)示例一:“弱”“昏”好。

“臂弱”“眼昏”表明作者承认自己已年老体衰的客观事实,但强调即便如此,也还是能够冲锋陷阵;更强烈地表现出作者只要一息尚存,就不忘杀敌报国的刚毅精神。

示例二:“健”“明”好。

“臂健”“眼明”表明作者认为虽然岁月流逝,但身体依然强健,当然还可以冲锋陷阵,为国驱驰。

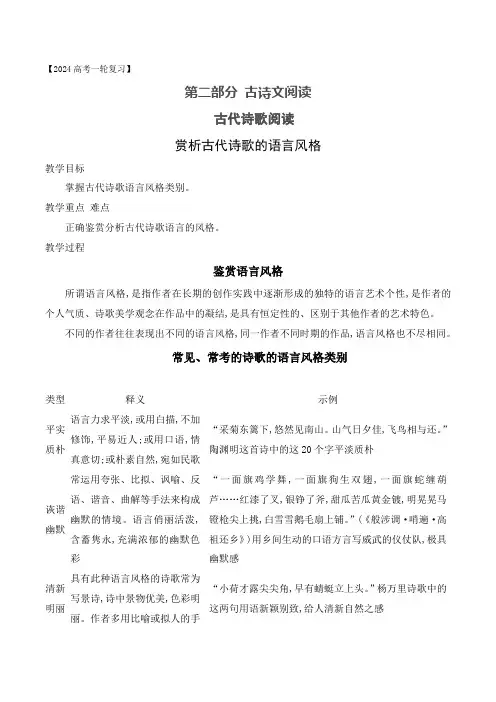

【2024高考一轮复习】第二部分古诗文阅读古代诗歌阅读赏析古代诗歌的语言风格教学目标掌握古代诗歌语言风格类别。

教学重点难点正确鉴赏分析古代诗歌语言的风格。

教学过程鉴赏语言风格所谓语言风格,是指作者在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性,是作者的个人气质、诗歌美学观念在作品中的凝结,是具有恒定性的、区别于其他作者的艺术特色。

不同的作者往往表现出不同的语言风格,同一作者不同时期的作品,语言风格也不尽相同。

常见、常考的诗歌的语言风格类别类型释义示例平实质朴语言力求平淡,或用白描,不加修饰,平易近人;或用口语,情真意切;或朴素自然,宛如民歌“采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

”陶渊明这首诗中的这20个字平淡质朴诙谐幽默常运用夸张、比拟、讽喻、反语、谐音、曲解等手法来构成幽默的情境。

语言俏丽活泼,含蓄隽永,充满浓郁的幽默色彩“一面旗鸡学舞,一面旗狗生双翅,一面旗蛇缠葫芦……红漆了叉,银铮了斧,甜瓜苦瓜黄金镀,明晃晃马镫枪尖上挑,白雪雪鹅毛扇上铺。

”(《般涉调·哨遍·高祖还乡》)用乡间生动的口语方言写威武的仪仗队,极具幽默感清新明丽具有此种语言风格的诗歌常为写景诗,诗中景物优美,色彩明丽。

作者多用比喻或拟人的手“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。

”杨万里诗歌中的这两句用语新颖别致,给人清新自然之感法;景物描写或动静结合,或视听结合;诗歌表达作者怡然喜悦的感情飘逸绚丽诗歌有富丽的辞藻、绚烂的文采、奇幻的情思、缤纷的色彩,描写景象绮丽,这是绚丽飘逸之美“日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

”全诗景象绮丽,变幻莫测,充满了飘逸绚丽之美含蓄隽永这种风格的诗歌或借景抒情,用景物的色彩与特征暗示(烘托)个人的情感;或语义双关,言在此而意在彼;或用典故,借古人的事抒自己的情;或在对比中表达个人的情感态度;或托物起兴,寄托个人情感(或讽喻等)“昨夜雨疏风骤。

鉴赏古代诗歌的语言和表达技巧[考纲点击]鉴赏古代诗歌的语言和表达技巧,能力层级为E级。

鉴赏诗歌语言一、鉴赏诗歌语言可着重从以下几方面入手1. 理解关键词语。

要抓住诗中的关键动词、形容词、名词。

动词,往往能够使全诗的语言生动形象,它往往是一首诗歌的诗眼。

如“红杏枝头春意闹”中的“闹”。

形容词不仅可以从形、声、色、光等方面点出形象的特点,还能传达出作者的感情。

如“大漠孤烟直,长河落日圆”中的“直”和“圆”字,名词在古代诗歌中主要表现为一些典型的意象。

在抓名词的时候,尤其要注意那些具有特定意义的意象及多个意象叠加的现象,如“楼船夜雪瓜洲渡,铁了秋风大散关”一句用六个意象描绘了两幅气势磅礴的抗金斗争图。

此外,有些诗歌还应注意数词和副词的使用。

数词不仅可以写出事物的数量,而且它在诗歌中的巧妙使用常能收到出人意料的表达效果,如齐己的《早梅》“前村深雪里,昨夜一枝开”中的“一”字就显示出此梅先于众梅,不同寻常。

而“知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”中的副词“尽”字,写出了戌边将士无一例外的思乡之情。

2. 鉴赏语言风格。

语言风格,是指诗人在长期的创作实践中逐渐形成的独特的语言艺术个性,是诗人的个性气质、诗歌美学观念在作品中的凝结,是具有恒定性的区别于其他诗人的艺术特色。

它对于我们鉴赏诗歌有着不小的帮助。

风格就大处而言,有浪漫主义和现实主义之分。

从诗、词、曲的总体风格讲,有诗庄、词媚、曲谐之说,而词又有豪放和婉约之别。

(相关链接)古代诗歌鉴赏常用词语清新平淡绚丽明快含蓄自然工丽直率清幽雄奇奔放悲慨质朴简洁洗炼沉郁(1)许多作家有自己的独特风格豪放:苏轼、辛弃疾婉约:柳永、李清照、姜夔隽永:李煜、刘禹锡自然:谢眺、谢灵运清新飘逸:李白沉郁顿挫:杜甫雄浑悲壮:屈原雄健高峻:王安石、王昌龄淡远闲静:陶渊明恬淡优美:王维(2)不同类的诗的风格不同宫廷诗:缠绵婉转田园诗:恬淡宁谧山水诗:清新优美边塞诗:悲凉慷慨讽喻诗:沉郁激愤咏史诗:雄浑壮阔值得注意的是,某一风格的诗人的特例又往往是命题点。

诗歌鉴赏的4种方法一、鉴赏古代诗歌的形象古代诗歌的形象主要指诗歌的意象和意境。

意象是带有作者强烈思想感情的人物、事物、景物等,意境是诗人的思想感情和生动的客观事物相结合而产生的情景交融、形神兼备的艺术境界。

l、古诗中的形象大致分为以下几种类型:(1)豪放洒脱型:如大诗人李白的诗大多表现出豪放不拘、馘岸不羁、豁达大度的风格。

(2)忧国忧民型:如爱国主义诗人杜甫的诗大多表现其对人民苦难生活深深的忧虑和同情。

(3)归隐田园型:如东晋诗人陶渊明诗中描写的多是悠闲自在、安贫乐道的摩居生活。

(4)寄情山水型:如唐代诗人王维诗中描写的山村风光和朋友聚会的场面,俨然是一幅山水画。

(5)儿女情长型:如李商隐的诗表现的离别忧思和对爱情的忠贞不渝。

(6)保家卫国型:如岳飞的《满江红怒发冲冠》塑造了一个精益报国的英雄形象。

(7)边塞风光和戍边生活型:如岑参、高适的诗大多表现边塞的风光和戍边将士的思乡之苦。

2、古诗塑造形象的方法:(1)细节描写:通过人物的语言、动作、神态来刻画人物形象。

(2)烘托:通过感觉、视觉、听觉以及其他事物对诗歌中所描绘的人物进行烘托。

(3)对比衬托:运用对比、类比来刻人物形象。

(4)比兴手法:如自居易的长相思)运用了《诗经的比兴手法,上片以流水和高山比喻恩妇怀远之情,下片直述念远恨别的情怀。

(5)抒情方式:运用直抒胸臆、情景交融、寓情于景等方式抒发自己的`思想感情。

3、鉴赏形象的技巧。

对诗歌形象的鉴赏,可以从以下几个方面人手!(1)借助诗歌的形象,深入领会诗人的思想感情。

(2)借助诗歌的形象,分析诗歌意境。

(3)借助诗歌的形象,分析诗歌中的哲理。

二、鉴赏古代诗歌的语言鉴赏诗歌的语言包括准确理解有关词语的特定意义、比喻意义、隐含意义、暗示意义,包括准确理解重要词语的深层含义和言外之意,赏析诗歌语言在描绘形象、表达情感、创造意境方面的艺术效果以及语言风格。

1、诗歌的语言分为以下几种:(1)意象语言:如松、竹、梅、菊等被人们赋予特定象征意义,象征人坚强、高洁、清高等品格。

《中国古代诗歌散文鉴赏》两个标准及案例中国古代诗歌欣赏部分【效益标准】1、通过阅读欣赏,把握诗歌抒发的感情。

2、通过欣赏积累,了解我国古代诗歌抒发的情感类型。

包括:怀乡思亲、羁旅愁思、离愁别绪、春感秋思、寄情山水、隐逸情怀、爱国忠君等。

3、通过欣赏积累,把握古代诗歌常见的抒情方式。

包括:直抒胸臆;写人抒情,叙事抒情,写景抒情,状物抒怀,咏诗抒怀。

4、通过精读赏析,把握古代诗歌塑造形象的手段。

包括:刻画人物形象的方法,诗歌叙事的方法,写景的方法、体物写志的方法,咏诗抒怀的方法。

5、把握我国古代诗歌的原型意象6、把握诗歌意象的常见组接方式。

7、掌握我国古代诗歌的语言特点和常见的表现手法。

8、学会诵读诗歌的技巧:节奏、平仄、速度、押韵。

9、评价古代诗歌的思想内容和艺术形式。

10、把握中国诗歌“温柔敦厚、含蓄蕴藉”的民族风格。

【行为标准】1、坚持在诵读中把握诗歌抒发的感情。

阅读鉴赏诗歌,需要从讽诵开始,读准诗歌的节奏,读对诗歌的韵律,读出诗中的辞气。

诗歌吟诵,一般讲究三读。

即:一读声韵,要求读准字音,读稳韵脚,读出轻重缓急,形成诗句的回环之美;二读节奏,要求把握节拍,读好停顿,读出抑扬顿挫,形成诗意的缠绵之美;三读辞气,要求读准语调,读对语气,读出喜怒哀乐,形成诗情的奔放之美。

通过三读欣赏诗歌,由表及里,由实而虚,感受诗歌的旨趣,体会作者的真情实感2、“知人论世、以意逆志”,结合作品的形象和作家生平以及时代社会背景把握诗歌抒发的感情。

欣赏、吟咏古人的诗歌作品时,应该深入探究他们的生平和为人,全面了解他所生活的环境和时代以及创作背景,这样才能全面并准确把握诗歌的内容和主旨。

3、引导学生通过语言感知形象,借助想象和联想进入诗歌意境,充分感知诗歌文本。

要反复诵读,置身诗境,借助已有的生活体验和审美经验,和诗人取得共识,通过联想和想象,进入诗人所描绘的境界,获得新奇的审美体验。

4、借助想象和联想,还原诗歌的创作情景和诗人的生命形态,感受诗歌抒写心灵的审美本质。

鉴赏古代诗歌的语言鉴赏诗歌语言,可从语言内容、语言风格、表达效果三个方面入手。

依照诗词鉴赏家的观点,就是要注意“表情达意之美,语言特色之美、表达效果之美”。

一、语言内容(一)从内容的角度分析,诗歌语言可分为:意象语言、情感语言、象征语言、典故语言。

1、意象语言(词语):诸如松、竹、梅、菊一类事物被人们赋予特定的象征意义,象征人高洁的品格,诗人常借助它们表达一定的思想感情。

如陆游的《卜算子·咏梅》,以梅自喻,表现自己不与争宠邀媚、阿庾奉承之徒为伍的品格和不畏谗毁、坚贞自守的铮铮傲骨。

其他常见意象如桃花象征美人、鸟象征自由等。

2、情感语言(词语):“悲”“孤”等词语能直接表露感情,如“万里悲秋常作客”(杜甫《登高》);还有间接表露的,如“不堪身外悲前事,强向杯中觅旧春”(李益《答许五端公马上口号》),“不堪”“强”写出了诗人不堪回首青春年少时之佳境,只能从酒杯中去回想旧日的事了,传达出内心的凄凉、意绪的消沉。

3、象征语言(诗句):有些是某些诗句本身有一定的象征意义,有些是全诗常通过具体事物来说理,即说理诗。

如“居高声自远,非是藉秋风”(虞世南《蝉》),作者是在强调立身高洁的人,并不需要某种外在的凭借,自能声名远播。

“江山如有待,花柳自无私”(杜甫《后游》),写江山花柳像在等待人们去欣赏,用来说明大自然了无私心的道理。

4、典故语言(词语或诗句):如“秋水”指眼睛,“盗泉”旧时常喻不义之财[见《尸子》卷下:“(孔子)过于盗泉,渴矣而不饮,恶其名也。

”],“鸿雁”指书信(见《汉书》载苏武归汉之事)等。

它们大多源于历史典故,这方面需要学生平时加强课外阅读,积累历史知识,提高文化修养。

如《永遇乐·京口北固亭怀古》中化用了霍去病“封狼居胥山,禅于姑衍”的故事;《长亭送别》中的“淋漓襟袖啼红泪,比司马青衫更湿”明显化用了白居易的诗句。

(二)从语法角度分析,要关注数量词、名词、动词、形容词和副词。

专题测练古代诗文阅读【2】古代诗歌鉴赏(二)——鉴赏古代诗歌的语言1.阅读下面这首清诗,然后回答问题。

和盛集陶落叶①钱谦益秋老钟山万木稀,凋伤总属劫尘②飞。

不知玉露凉风急,只道金陵王气非。

倚月素娥③徒有树,履霜青女④正无衣。

华林惨淡如沙漠,万里寒空一雁归。

【注】①清兵攻破南京后,钱谦益率先迎降,被授予重职后六月病归,后因被人告发反清被捕,旋改狱外看管,时其友盛集陶等常到明故宫踏落叶作诗,此诗即和盛在明故宫踏落叶时所作。

②劫尘:劫灰,佛教中指大火烧毁一切后所剩的灰烬。

③素娥:嫦娥。

④青女:主霜雪的女神。

(1)古人在谈到诗歌创作时曾说:“作诗不过情景二端。

”请从“景”和“情”的角度分析前四句。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)有人说最后一句中“一”字用得好,好在哪里?请作具体分析。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)诗歌前四句描写了深秋时节,钟山之上,万物凋零,寒露袭人,凉风阵阵,一片寥落荒芜的气象。

诗人借景抒发了明朝灭亡的沉痛之情和故国之思。

(2)“一”字突出表现了在广袤无垠的寒空中只有一只孤雁掠过,增加了秋林的荒寒落寞之感,抒发了诗人在严峻肃杀的政治氛围中所感到的孤独与忧伤。

2.阅读下面这首诗,然后回答问题。

除夜野宿常州城外二首①(其一)苏轼行歌野哭两堪悲,远火低星渐向微。

病眼不眠非守岁,乡音无伴苦思归。

重衾脚冷知霜重,新沐头轻感发稀。

多谢残灯不嫌客,孤舟一夜许相依。

【注】①此诗作于宋神宗熙宁六年(1073年)十一月,苏轼奉命前往常州等地赈济灾荒途中;除夜即除夕。

(1)结合尾联,简要赏析“嫌”字的妙处。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)这首诗的前六句,表达了作者哪些思想情感?请简要概括。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)“嫌”,嫌弃,把残灯拟人化。

作者衷心感谢这盏残灯不嫌弃自己,描写了客中、长夜、孤舟中只有残灯相伴的情景,表达了诗人在残灯陪伴下感受到的宽慰与温暖、无奈与自嘲。

(2)病中的感伤;客中的孤寂;思归的痛苦;老之将至的无奈。

3.阅读下面的诗歌,然后回答问题。

归至武阳渡作①刘克庄夹岸盲风扫楝②花,高城已近被云遮。

遮时留取城西塔,篷底归人要认家。

【注】①此诗写的是诗人将抵家时的情景。

②楝(liàn):落叶乔木。

(1)请简要分析首句中“扫”字的妙处。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)全诗是如何抒发感情的?请简要分析。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)“扫”字写出了风吹楝花的动态,表现了风疾,又衬托出诗人归家心情之急切。

(2)寓情于景,通过云遮高城表达了自己被雨阻的懊恼。

直抒胸臆,后两句直言不要遮没城西塔,这样会影响自己辨认家,归家之情溢于言表。

4.阅读下面这首诗,然后回答问题。

小孤山①(宋)谢枋得人言此是海门关,海眼②无涯骇众观。

天地偶然留砥柱,江山有此障狂澜。

坚如猛士敌场立,危似孤臣末世难。

明日登峰须造极,渺观宇宙我心宽。

【注】①小孤山:位于安徽宿松县城南65公里的长江之中,四无依傍,地势险要,是南宋军事要地。

②海眼:急流遇阻所形成的大漩涡。

(1)诗中小孤山的形象寄托了作者怎样的思想感情?答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2)简析“危似孤臣末世难”中“孤”字的妙处。

答:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)此诗托小孤山以言志,表达了诗人尽管身为孤臣,身处末世,也要勇猛坚毅、杀敌报国的壮烈情怀,以及自己能够力挽狂澜、取得抗元胜利的坚定信念。

(2)小孤山的“孤”与孤臣的“孤”,字面相应,联想自然;“孤”字既写小孤山独立江中的情形,也写自己孑然抗元的形象,表达了作者身处危局依旧希望像小孤山一样有中流砥柱、坚定耸立的傲态及面对将帅匮乏、孤立无援之境的苦闷之情。

5.阅读下面这首清诗,然后回答问题。

壬戌清明作屈大均①朝作轻寒暮作阴,愁中不觉已春深。

落花有泪因风雨,啼鸟无情自古今。

故国江山徒梦寐,中华人物又销沉。

龙蛇四海归无所,寒食年年怆客心。

【注】①屈大均:文学家,史学家。

早年参加抗清斗争,后退隐不仕。

其地位与顾炎武、吴嘉纪比肩。

屈大均一生跋涉山川,结交前明遗民志士抗清,冀求复明。

(1)本诗抒发了作者怎样的思想感情?突出运用了怎样的表现手法?答:________________________________________________________________________________________________________________(2)本诗的颔联和尾联表现出了怎样的语言风格?请任选一联简要赏析。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)主要抒发了作者反清无望的幽愤和悲怆。

融情于景(或:比喻、对比)。

(2)含蓄委婉(或:深沉蕴藉)。

颔联:作者用垂泪的“落花”比喻受打击的抗清志士,用得意的“啼鸟”来比喻为清廷卖力帮腔的小人,含蓄地表达了作者深沉悲怆的情怀。

尾联:“龙蛇四海归无所”,比喻反清志士们因为大业难成而找不到自己的归宿;“寒食年年怆客心”,指包括自己在内的前明遗民志士在每年寒食节的时候都会产生悲怆之情,反清无望的幽愤之情表达得深沉蕴藉。

(任选一联分析即可)6.阅读下面的宋词,然后回答问题。

柳梢青黄简病酒心情。

唤愁无限,可奈流莺。

又是一年,花惊寒食,柳认清明。

天涯翠层层。

是多少、长亭短亭。

倦倚东风,只凭好梦,飞到银屏。

(1)请从修辞手法和炼字角度,赏析“花惊寒食,柳认清明”句的妙处。

答:________________________________________________________________________________________________________________(2)这首词抒发了抒情主人公怎样的情怀?请结合全词作简要分析。

答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)两句用了互文和对偶的修辞手法,分明而严整。

富有感情色彩和动作表现力的“惊”“认”二字,把主人公忽见花柳而惊知寒食清明已至的情态活脱脱地表现了出来。

这两个极见精神的动词是该词的“词眼”。

(2)这首词抒发了抒情主人公在清明时节怀人思归的情怀。

上片写主人公带愁醉酒,心烦意乱,触景生情,感慨时序惊心,特殊时节自己身在异乡,无法与家人团聚。

下片写主人公望尽天涯的层层翠,心中暗数着数不清的长亭短亭,怀人之情油然而生,以至希望能在梦中与亲人团聚。

7.阅读下面的唐诗,然后回答问题。

除夜宿石头驿①戴叔伦旅馆谁相问?寒灯独可亲。

一年将尽夜,万里未归人。

寥落悲前事,支离笑此身。

愁颜与衰鬓,明日又逢春。

【注】①此诗作于诗人晚年任抚州(今属江西)刺史时期。

此时他正寄寓石头(今南京)驿,准备东归故乡金坛(今属江苏)。

(1)试分析颈联中“笑”的含义。

答:________________________________________________________________________________________________________________(2)清人沈德潜说“石城(石头城的简称)与金坛相距几何,而云万里乎”,而诗人为何要用“万里”呢?答:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)这个“笑”是对“前事”的追忆和忆后重又回到现实时的自我嘲笑,是含着辛酸眼泪的无可奈何的苦笑。