血液及造血系统

- 格式:ppt

- 大小:614.00 KB

- 文档页数:42

药理学基础知识点血液及造血系统药理药理学是研究药物在机体内的作用机制、药物与机体相互作用以及药物在体内的动力学过程的学科。

在药理学中,血液及造血系统药理是一个重要的研究领域,本文将主要介绍与血液及造血系统相关的药理学基础知识。

血液是人体内液体组织之一,具有输送氧气、营养物质和废物排出等重要功能。

血液及造血系统药理主要涉及抗血小板药物、抗凝血药物、止血药物和造血药物等。

抗血小板药物主要用于预防和治疗血栓形成。

常用的抗血小板药物包括阿司匹林、氯吡格雷和替格瑞洛等。

阿司匹林通过抑制血小板中的血小板聚集因子的产生,从而阻止血小板的聚集。

氯吡格雷和替格瑞洛通过干扰ADP受体功能,从而阻止血小板聚集。

抗凝血药物主要用于预防和治疗血栓病。

常用的抗凝血药物包括肝素、低分子肝素和华法林等。

肝素通过抑制凝血酶的生成,从而阻止血浆纤维蛋白原转变为凝血酶。

低分子肝素相比肝素作用更为稳定和可控。

华法林是一种口服抗凝药物,通过抑制维生素K的活性,从而干扰凝血过程。

止血药物主要用于止血和减少出血。

常用的止血药物包括氨甲苯酸、醋酸波立维和云南白药等。

氨甲苯酸通过激活止血因子和纤维蛋白原,促进血液凝固。

醋酸波立维通过与肝素结合,抑制凝血酶的产生。

云南白药是一种传统中药,具有活血止痛的功效。

造血药物主要用于促进造血过程和治疗造血系统疾病。

常用的造血药物包括重组人造血集落刺激因子、培养多能性干细胞和铁剂等。

重组人造血集落刺激因子可以刺激造血干细胞增殖和分化,促进血细胞生成。

培养多能性干细胞是一种新型的造血药物,可以在体外培养多能性干细胞,然后移植到患者体内进行造血。

铁剂主要用于治疗铁缺乏性贫血,补充体内缺乏的铁元素。

除了上述介绍的药物外,血液及造血系统药理还涉及其他方面的内容。

例如,血液液体动力学研究药物在血液中的分布和血液清除的过程。

血液的分布和清除过程可以影响药物在体内的浓度和药效。

血液及造血系统药理还涉及药物对血细胞生成和功能的影响,例如,一些药物可能导致血小板减少、白细胞增加或贫血等。

血液及造血系统的解剖结构和生理功能血液系统由血液及造血器官组成。

一、造血器官造血器官包括骨髓、脾、淋巴结及分散在全身各处的淋巴组织和单核一巨噬细胞组织。

在胚胎9〜IOd,中胚层开始出现造血位点,以后逐渐发育为卵黄囊中的血岛,胚胎期24周前肝、脾为主要造血器官。

出生后4周,骨髓成为主要造血器官,而肝、脾造血功能停止,仅当应激情况下部分可再恢复造血功能。

5~7岁以前全身骨髓的造血功能都很活跃,以后四肢长骨中造血组织逐渐减少,但当身体需要造血功能代偿活跃时(如出血或溶血等),长骨中仍可出现造血组织。

二、血液组成及血细胞的生成血液又称外周血,主要由血浆和悬浮其中的血细胞(红细胞、白细胞及血小板)组成。

血细胞约占血液容积的45%,余下55%为血浆(一种淡黄色的透明液体)。

血浆成分复杂,含有多种蛋白质、凝血及抗凝血因子、补体、抗体、酶、电解质、各种激素及营养物质等。

血细胞来源于骨髓内生成的造血干细胞(HSC),可分化为多能祖细胞及淋巴系祖细胞。

多能祖细胞又称集落形成单位(CFU),进一步发育分化为原粒细胞、原单核细胞、原红细胞、巨核细胞;淋巴系祖细胞在骨髓内分化为T、B淋巴细胞。

骨髓造血微环境中的基质细胞所产生的细胞因子,可调节HSC的增殖与分化,而且提供其营养和黏附的场所。

单核一巨噬细胞来源于骨髓粒、单系祖细胞,在血中为单核细胞,游走至组织即成为巨噬细胞,又称组织细胞。

单核一巨噬细胞系统包括骨髓内原、幼单核细胞,血液单核细胞,淋巴结、脾和结缔组织中固定、游走的巨噬细胞,肺泡巨噬细胞,肝的KUPffer细胞及神经系统的小神经胶质细胞等。

三、血细胞的生理功能(一)红细胞成熟红细胞呈双凹圆盘型,较球型面积更大,以利于气体交换;红细胞胞质内充满血红蛋白,具有结合与输送氧和二氧化碳的功能。

(一)白细胞包括中性粒细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞。

(1)粒细胞:中性粒细胞功能主要是吞噬异物,尤其是细菌,是机体抵御入侵细菌的第一道防线;嗜酸性粒细胞具有抗过敏、抗寄生虫作用;嗜碱性粒细胞能释放组胺等生物活性物质,主要与变态反应有关。

儿科血液系统知识点总结一、血液系统概述1. 血液系统的组成血液系统包括血液和造血系统两个部分。

血液由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成。

造血系统包括骨髓、淋巴组织和脾脏。

2. 血液系统的功能血液系统主要功能包括携氧、排出代谢废物、维持内环境稳定、免疫防御和凝血等。

3. 血液系统的发育胚胎期,血液系统发源于胚胎早期的细胞,主要由胚胎干细胞发展而来。

在出生后,血液系统逐渐完善,直到成年后稳定发育。

二、血液系统疾病1. 儿童贫血儿童贫血是指儿童血液中的红细胞数量或含血红蛋白量低于正常值的一种疾病。

主要原因包括营养不良、遗传性疾病、慢性病、消化道出血等。

2. 儿童血小板减少症儿童血小板减少症是指儿童体内血小板数量减少的一种疾病。

常见的病因包括免疫性血小板减少症、遗传性血小板减少症、感染等。

3. 儿童白血病儿童白血病是儿童常见的恶性肿瘤,主要是指骨髓中非正常白细胞的增生。

常见类型包括急性淋巴细胞白血病、急性髓细胞白血病等。

4. 儿童血友病儿童血友病是一种遗传性出血性疾病,患者缺乏凝血因子,易出现不易止血的情况。

5. 儿童地中海贫血儿童地中海贫血是一种常见的遗传性贫血病,主要发生在地中海沿岸地区。

患者主要出现贫血、溶血和脾脏肿大等症状。

三、儿童血液系统疾病的防治1. 营养均衡饮食中应保证足够的蛋白质、铁、维生素等营养素,保持身体的营养均衡。

2. 注重个人卫生避免接触感染源,避免长期接触化学品和辐射源。

3. 接受疫苗接种儿童出生后应按照预防接种计划接种相应的疫苗,增强免疫力。

4. 定期体检定期进行体检,及时发现并治疗潜在的血液系统疾病。

5. 增强锻炼适当的体育锻炼可以提高免疫力,促进血液循环。

结语血液系统在儿童的生长发育中起着至关重要的作用,因此儿童血液系统疾病的防治尤为重要。

家长和医务人员应重视儿童血液系统的健康,关注儿童的饮食和生活习惯,及时发现并治疗任何潜在的疾病,为儿童的健康成长创造良好的环境。

同时,科普相关知识,提高大众对儿童血液系统疾病的了解,可以有效降低疾病的发病率和死亡率。

血液病的常见症状和体征(教辅资料参考:内科学八年制教材第3版下册)1.血液病的定义血液病亦称为造血系统疾病,包括原发于造血系统疾病(如再生障碍性贫血原发于骨髓组织)和主要累及造血系统疾病(如造血原料叶酸不足引起的巨幼细胞性贫血)。

造血系统包括血液、骨髓、脾、淋巴结以及分散在全身各处的淋巴和单核/吞噬细胞组织。

2.血液病的特点(1)血液病的症状和体征常无特异性e.g.颈部淋巴结肿大常见于恶性淋巴瘤患者,但是结核性淋巴结炎或胃癌远处淋巴结转移时也可能出现颈部淋巴结肿大体征。

(2)继发性血液系统异常多见e.g.血象三系减少的患者可能是再生障碍性贫血,也可能是急性白血病,这都是原发于骨髓的血液病;但继发于系统性自身免疫疾病、实体肿瘤、血吸虫病性脾肿大等的血象三系减少也较常见。

(3)实验室检查对血液病的确诊很重要3.常见症状与体征(1)贫血贫血是血液病最常见的症状。

一般表现为皮肤黏膜苍白,尤以面色苍白最为常见。

临床多以观察指(趾)甲、口唇黏膜和睑结膜等处较可靠。

(2)出血倾向血液病出血的特点多为周身性,另一个特点是出血程度和引起出血的创伤极其不成比例,甚至可没有创伤史。

临床以自发性皮肤、黏膜紫癜为主者是毛细血管型出血的特征;而外伤后深部组织出血与血肿形成,及非损伤性关节积血或皮肤黏膜持续渗血不止,则是凝血机制异常出血的特征。

(3)发热血液病发热多属感染性。

临床上常出现发热的血液病有白血病、淋巴瘤、再障、骨髓增生异常综合征等,由于白细胞数量与质量异常易合并感染。

非感染性发热是由于未成熟的白细胞的生长与迅速破坏,致蛋白分解作用增高,基础代谢率增强,坏死物质的吸收等。

周期性高热是霍奇金病的典型症状之一。

此外,血液病如直接侵犯体温中枢可造成该中枢功能失调,见于白血病浸润及颅内出血。

(4)黄疸从血液病角度看主要是溶血性黄疸。

(5)骨痛在白血病时,骨髓腔内充满白血病细胞,腔内压力增加,引起骨骼疼痛;胸骨压痛是白血病的典型症状。

护理学基础知识:血液及造血系统的解剖生理知识今天我们总结血液及造血系统的解剖生理知识,具体内容如下:一、血细胞的生成及造血器官1.血细胞主要在骨髓生成,血细胞起源于卵黄囊的中胚层造血干细胞,又称多能干细胞2. 肝脏是胎儿中期的主要造血部位,从胚胎第6~8 周开始,生后4~5 天完全停止造血;脾脏在胚胎第8周开始造血3. 婴儿出生后,肝、脾造血功能迅速停止,红骨髓成为主要造血器官4. 5~7岁以前的儿童全身骨髓都参与造血,随着年龄的增长,长骨的红骨髓逐渐被无造血功能的脂肪组织(黄骨髓)替代,仅留下髂骨、胸骨、肋骨、脊椎骨、颅骨和长骨近端骨骺处有活跃的造血功能,当机体需要时,黄骨髓又可转变为红骨髓恢复造血功能5. 髓外造血:在骨髓造血不能完全代偿时,肝脾可恢复部分造血功能二、血液组成及血细胞生理功能(一)血液组成(二)血细胞的生理特征及功能1. 红细胞主要成分:血红蛋白主要功能:运输氧和二氧化碳2. 白细胞:主要功能是参与人体对入侵异物的反应过程粒细胞中性粒细胞:杀菌或抑菌作用,是机体抵抗病原微生物特别是急性化脓性细菌入侵的第一道防线嗜酸性粒细胞:主要功能是破坏嗜碱性粒细胞释放的生物活性物质,参与对蠕虫的免疫反应,具有抗过敏、抗寄生虫作用嗜碱性粒细胞:颗粒内含组胺、过敏性慢反应物质、嗜酸性粒细胞趋化因子等生物活性物质,主要与变态反应有关单核细胞:单核细胞分化成巨噬细胞时,能吞噬、消灭细胞内的致病微生物(如真菌、疟原虫、病毒),清除衰老组织,识别、杀伤肿瘤细胞。

激活了的单核巨噬细胞在特异性免疫应答的诱导和调节中起关键作用淋巴细胞:淋巴细胞在免疫应答反应中起核心作用,故又称免疫细胞3. 血小板主要参与生理性止血和血液凝固,保持毛细血管内皮的完整性(三)小儿血液特点1. 红细胞和血红蛋白量:由于胎儿期处于相对缺氧状态,红细胞和血红蛋白量较高2. 生后2~3个月出现生理性贫血,约至12岁达成人水平3. 中性粒细胞和淋巴细胞的两次交叉(比例相等),第一次交叉出现在生后4~6天;第二次交叉出现在4~6岁。

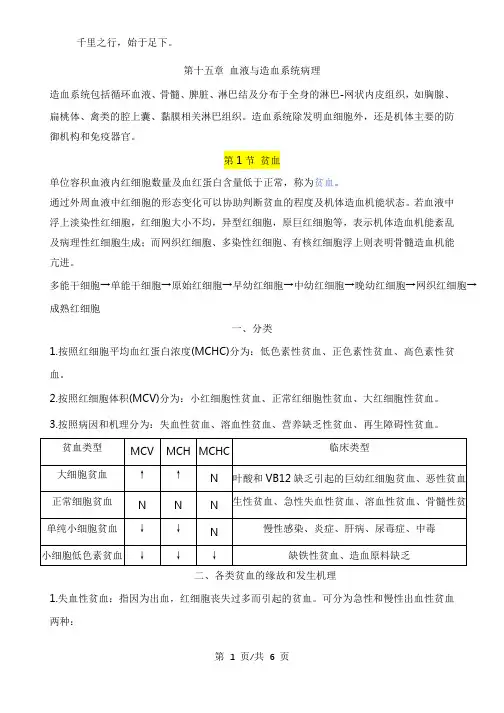

第十五章血液与造血系统病理造血系统包括循环血液、骨髓、脾脏、淋巴结及分布于全身的淋巴-网状内皮组织,如胸腺、扁桃体、禽类的腔上囊、黏膜相关淋巴组织。

造血系统除发明血细胞外,还是机体主要的防御机构和免疫器官。

第1节贫血单位容积血液内红细胞数量及血红蛋白含量低于正常,称为贫血。

通过外周血液中红细胞的形态变化可以协助判断贫血的程度及机体造血机能状态。

若血液中浮上淡染性红细胞,红细胞大小不均,异型红细胞,原巨红细胞等,表示机体造血机能紊乱及病理性红细胞生成;而网织红细胞、多染性红细胞、有核红细胞浮上则表明骨髓造血机能亢进。

多能干细胞→单能干细胞→原始红细胞→早幼红细胞→中幼红细胞→晚幼红细胞→网织红细胞→成熟红细胞一、分类1.按照红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)分为:低色素性贫血、正色素性贫血、高色素性贫血。

2.按照红细胞体积(MCV)分为:小红细胞性贫血、正常红细胞性贫血、大红细胞性贫血。

3.按照病因和机理分为:失血性贫血、溶血性贫血、营养缺乏性贫血、再生障碍性贫血。

二、各类贫血的缘故和发生机理1.失血性贫血:指因为出血,红细胞丧失过多而引起的贫血。

可分为急性和慢性出血性贫血两种:第 1 页/共 6 页(1)急性失血性贫血:见于各种急性大出血,因短时光内红细胞丧失过多,超过了红细胞的生成速度及血库的代偿限度,以至在一定时光内红细胞得不到补充而展示贫血。

如创伤性出血、产后大出血、内脏器官破碎等。

属于正色素性贫血。

失血后数小时至1-2天内,①加压反射,交感神经欢喜,肾上腺素分泌增强,肝、脾、肌肉、皮肤等处血管收缩,蓄积于其中的血液进入血液循环;②失血使血管流体静压下降,于是组织间液不断渗入血管,循环血量逐渐恢复;③肾脏产生EPO增多,骨髓造血机能增强,补充走失的血液。

器官组织显著苍白,尤以可视粘膜和皮下组织最为显然。

脾萎缩,体积缩小,切面红髓减少。

管状骨体中可见红骨髓再生,甚至将原黄骨髓彻低替代。

(2)慢性失血性贫血:多发生于慢性反复性失血的各种疾病,如胃肠道寄生虫持久寄生、胃溃疡。

作用于血液及造血系统的药物血液及造血系统是人体重要的生理系统之一,负责携带氧气和养分到达身体各个部位,并将产生的废物和二氧化碳排出体外。

因此,血液及造血系统的正常功能对人体健康至关重要。

然而,由于各种原因,这个系统有可能受到疾病的侵袭。

幸运的是,现代医学提供了许多药物来治疗和预防与血液和造血系统相关的疾病。

以下是一些作用于血液及造血系统的药物的介绍。

1.抗血小板药物:血小板在止血过程中起着关键作用,但过多的血小板聚集可能导致血栓形成和心血管疾病。

抗血小板药物包括阿司匹林、氯吡格雷等,能够抑制血小板的聚集,预防心脑血管疾病的发生。

2.抗凝药物:抗凝药物用于延缓或阻止血液凝固,预防血栓形成。

最常用的抗凝药物是肝素和华法林,通过抑制凝血因子的活性来防止血栓形成。

3.造血促进剂:造血系统的功能不足可能导致贫血、再障和免疫功能低下等问题。

造血促进剂,如重组人造血促进因子(例如促红细胞生成素和促血小板生成素)能够刺激骨髓中血细胞的生产,治疗和预防贫血等相关疾病。

4.抗贫血药物:贫血是血红蛋白或红细胞数量减少的疾病。

治疗贫血的药物包括铁剂、维生素B12和叶酸等。

铁剂补充血液中的铁元素,维生素B12和叶酸参与红细胞的生成过程。

5.血栓溶解剂:血栓溶解剂可用于溶解血栓。

最常用的血栓溶解剂是组织型纤溶酶原激活剂(tPA)和尿激酶,它们能够通过激活纤溶酶原来溶解血栓,用于急性心肌梗死和脑卒中的治疗。

6.免疫抑制剂:免疫抑制剂用于抑制免疫系统的功能,减少自身免疫性疾病的病理过程。

常用免疫抑制剂包括环孢霉素和甲氨蝶呤等,用于治疗自身免疫性溶血性贫血和再障等疾病。

7.白细胞促进剂:白细胞是人体免疫系统的关键部分,对抵抗感染起着重要作用。

白细胞促进剂包括粒细胞集落刺激因子和粒细胞巨噬细胞集落刺激因子等,它们能够促进骨髓中白细胞的生成,增强免疫功能,预防感染。

8.红细胞替代剂:红细胞替代剂包括血红蛋白基因修饰技术制备的血红蛋白制剂,能够替代丧失功能的红细胞,提供氧气运输功能,治疗重度贫血。

血液及造血系统药理贫血:是指血液循环中红细胞或血红蛋白数长期低于正常参考值。

1类缺铁性贫血:由于血液损失较多或者铁盐吸收缺乏引起的贫血。

2类巨幼红细胞性贫血:由于叶酸或者维生素B12缺乏引起的贫血3类再生性障碍性贫血:由于骨髓损伤造成的贫血,一般是不可逆的损伤。

名称适应症机理不良反应附加说明口服铁剂:硫酸亚铁/枸橼酸铁铵/富马酸亚铁注射用铁剂:山梨醇铁/右旋糖酐铁1类缺铁性贫血进入细胞内与原卟啉结合成血红素,在与珠蛋白结合成血红蛋白,最终的成熟红细胞。

胃肠道刺激形成硫化铁不溶,导致便秘长期可致中毒以亚铁形式被吸收,与还原性物质合用,促进吸收。

与鞣酸、磷酸、抗酸药、考来烯胺、四环素形成难溶物,阻碍吸收。

同类药物说明中毒用1-2%碳酸氢钠洗胃,并同时予去铁铵减轻铁的毒性反应。

叶酸(VB9) 2类巨幼红细胞性贫血“叶酸-VB12-二氢叶酸-四氢叶酸(逐级促进)”叶酸缺乏导致合成通路不能进行极少与维生素C合用会破坏叶酸结构,吸收减少。

与VB12合用可起到效果增强作用。

同类药物说明孕早期缺乏叶酸,还易引起胎儿神经管畸形(如脊柱裂、无脑畸形等)。

叶酸缺乏可引起高同型半胱氨酸血症,从而增加心血管病的危险性。

对甲氨蝶呤、乙胺嘧啶、甲氧苄啶所致的巨幼红细胞性贫血,因而且叶酸还原酶被抑制,需用亚叶酸钙方能有效。

对VB12缺乏所致的恶性贫血,大量叶酸可纠正血象,但不能纠正神经症状。

维生素B12 2类巨幼红细胞性贫血恶性贫血再障贫血辅助治疗“叶酸-VB12-二氢叶酸-四氢叶酸(逐级促进)”VB12缺乏导致合成通路不能进行过敏性休克参与核酸和蛋白质的合成。

缺乏会造成叶酸循环受阻,产生叶酸缺乏相似症状。

还会导致高同型半胱氨酸血症。

同类药物说明作为辅酶促进脂肪代谢,缺乏后会造成脂肪酸合成异常,造成周围神经炎。

可用于治疗神经炎、神经萎缩、神经痛等疾病。

重组人红细胞生成素(γγ-HuEPO) 3类再障贫血骨髓造血严重损害使得红细胞生成素内源性不足血压升高过敏注射部位血栓升白细胞药1类由于造血功能低下,一般采用兴奋骨髓造血功能,促进白细胞增殖的药物。

第二篇血液与造血系统第一章血液第一节血液的形态与构成血液(blood)是心血管中流动的红色液体,具有一定的粘稠性,占成人体重的7%~8%,约5L。

血液由血细胞和血浆(属细胞间质)组成。

血细胞(blood cell)约占血液容积的45%,包括红细胞、白细胞和血小板,它们混悬于血浆中。

临床上对血细胞形态、数量、比例和血红蛋白含量的测定称血像。

血浆(plasma)约占血液容积的55%,其中水分占90%,其余为血浆蛋白(包括白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原)、糖、酶、维生素、激素、代谢产物及无机盐等构成。

它除运输血细胞、营养物和全身代谢产物外,还参与机体免疫和体液调节等功能。

若从血管抽取少量血液加入适量抗凝剂(如柠檬酸钠或肝素),通过离心沉淀后,可明显地分出上、下两层,上层为淡黄色血浆,下层为暗红色的红细胞,两层交界处可见一乳白色薄层,即白细胞和血小板。

若从血管中抽取少量血液不加抗凝剂,此时血浆中呈溶解状态的纤维蛋白原转变为不溶解状态的纤维蛋白,于是凝固成血块。

血块静置后即析出淡黄清明的液体,称血清(serum)。

血液保持一定的比重(1.050~1.060)、酸碱度(pH 7.2~7.4)、渗透压(相当于0.9%的氯化钠溶液)及一定含量的各种化学成分,以维持各种组织和细胞进行生理活动所需的适宜条件。

血细胞的分类和正常值如下:正常情况下,血细胞形态、数量、比例都相对恒定。

当机体发生某些疾病时,它们可发生明显变化,故血液检查成为临床上了解机体状况和诊断疾病的重要依据之一。

通常采用Wright或Giemsa染色法的血涂片,在光镜下观察血细胞的形态结构(图2-1-1,彩页)。

图2-1-1血细胞的形态结构(彩页)一、红细胞红细胞(erythrocyte, red blood cell)直径为6.5~8 m,呈双凹圆盘状,中央较薄,周缘较厚。

在扫描电镜下可清楚地显示红细胞这种形态特点,而在血涂片的标本上可见中央染色较浅,周缘较深。