街道的历史变迁

- 格式:pptx

- 大小:15.31 MB

- 文档页数:44

漫步于古老的街道:感受历史的痕迹与文化底蕴古老的街道是一条通往历史的时光隧道,它们承载着过去的记忆和文化的痕迹。

每一条街道都有其独特的历史,每一个角落都有着动人的故事。

走在这些古老的街道上,我们仿佛可以穿越时空,感受历史与文化的底蕴。

一、古老街道的魅力所在古老的街道常常延绵有序,构筑着城市的基石。

这些街道通常拥有独特的风貌和建筑风格,将人们带入一个独特的时代。

透过街道两旁的建筑,我们可以看到历史的痕迹,感受到岁月的积淀。

1.1 生活气息浓厚古老的街道往往承载着城市的繁华与生活的喧嚣。

街头巷尾摩肩接踵的人群、熙熙攘攘的市井气息,让街道活跃起来。

在这里,你可以感受到人们的欢声笑语、商贩的呼唤以及传统手艺的温馨。

1.2 独特的建筑风格每个时代都有着不同的建筑风格,而古老的街道则凝聚了历史上各个时期的建筑风格。

从古老而奢华的宫殿,到具有浓郁民族特色的民居,街道两旁的建筑是城市发展和文化传承的见证。

二、走进历史的痕迹古老的街道如同一部史书,记录着过去的点滴,通过它们我们可以看到历史的变迁和人们的生活方式。

在这些古老的街道中,有一些地方更是具有特殊的历史意义。

2.1 古迹与名胜很多古老街道都与重要的历史事件或文化人物有关。

例如,北京的南锣鼓巷以其独特的胡同文化而闻名,也是历史上重要的革命活动地区。

西安的回民街则是众多回民文化的代表,各种风味小吃让人流连忘返。

2.2 文化遗产保护许多古老街道承载着丰富的文化遗产,因此被列为重要的历史保护区。

例如,意大利的威尼斯老城区以其独特的水道和古建筑而闻名。

古老街道的保护不仅仅是对历史遗产的尊重,更是对文化传承和多样性的重视。

三、沉浸于文化底蕴古老的街道是文化的载体,通过走进这些街道我们可以深入了解当地的文化底蕴,感受到人们的生活方式和价值观。

3.1 传统手艺与工艺品在古老的街道上,我们可以找到很多独具特色的传统手艺和工艺品。

例如,在中国的古老街道上,你会发现很多传统手工艺店,可以欣赏到中国传统剪纸、刺绣、瓷器等工艺品。

多伦路历史故事

多伦路是位于上海市黄浦区的一条历史街道,其历史可以追溯到清朝时期。

以下是多伦路的一些历史故事:

1. 清朝时期,多伦路是上海城的周围之一条较为繁忙的街道。

由于其位于城市东侧,沿路有许多商铺和饭馆,吸引了大量市民前来购物和休闲。

2. 在19世纪末到20世纪初的上海公共租界时期,多伦路成为了上海知名的商业街之一。

当时的多伦路上有许多高级商店、酒吧和咖啡馆,成为上海富人阶层的聚集地。

3. 在上海租界时期,多伦路沿街建有许多西式建筑,如公寓楼、别墅等。

这些建筑反映了当时上海租界的西化风潮,体现了上海的国际化特征。

4. 多伦路也是上海旧城改造的重要项目之一。

在20世纪90年代,上海市政府对多伦路进行了整修和翻新,保留了其历史风貌并为之增添了新的元素,如绿化带和景观灯光。

5. 多伦路还有一些历史建筑和地标,如多伦公寓、咏春堂、福州路隧道等。

其中,多伦公寓是一座建于20世纪初的欧洲风

格建筑,如今已成为上海市文物保护单位。

总之,多伦路作为上海的一条历史街道,承载着丰富的历史文化和人文景观。

走在这条街上,可以感受到上海不同时期的变迁和发展。

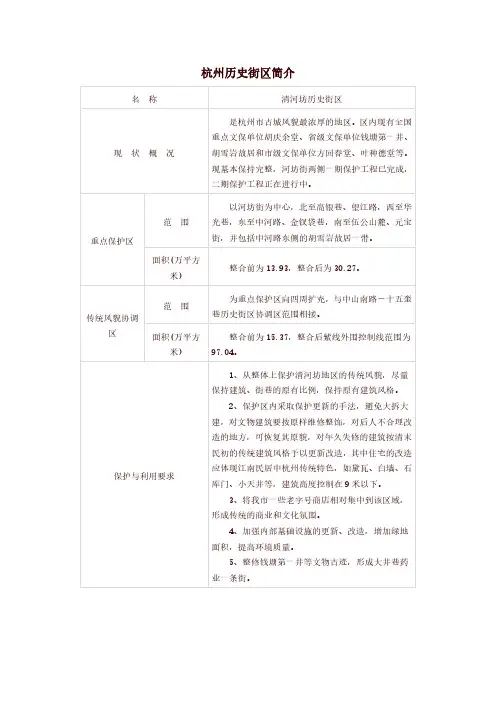

杭州历史街区简介名称清河坊历史街区现状概况是杭州市古城风貌最浓厚的地区。

区内现有全国重点文保单位胡庆余堂、省级文保单位钱塘第一井、胡雪岩故居和市级文保单位方回春堂、叶种德堂等。

现基本保持完整,河坊街两侧一期保护工程已完成,二期保护工程正在进行中。

重点保护区范围以河坊街为中心,北至高银巷、望江路,西至华光巷,东至中河路、金钗袋巷,南至伍公山麓、元宝街,并包括中河路东侧的胡雪岩故居一带。

面积(万平方米)整合前为13.93,整合后为30.27。

传统风貌协调区范围为重点保护区向四周扩充,与中山南路-十五奎巷历史街区协调区范围相接。

面积(万平方米)整合前为15.37,整合后紫线外围控制线范围为97.04。

保护与利用要求1、从整体上保护清河坊地区的传统风貌,尽量保持建筑、街巷的原有比例,保持原有建筑风格。

2、保护区内采取保护更新的手法,避免大拆大建,对文物建筑要按原样维修整饰,对后人不合理改造的地方,可恢复其原貌,对年久失修的建筑按清末民初的传统建筑风格予以更新改造,其中住宅的改造应体现江南民居中杭州传统特色,如黛瓦、白墙、石库门、小天井等,建筑高度控制在9米以下。

3、将我市一些老字号商店相对集中到该区域,形成传统的商业和文化氛围。

4、加强内部基础设施的更新、改造,增加绿地面积,提高环境质量。

5、整修钱塘第一井等文物古迹,形成大井巷药业一条街。

清河坊历史文化街区历史人文介绍清河坊是历史文化名城杭州最著名的古街坊。

它位于杭州市上城区,以河坊街与中山中路相交地域为主,地理位置十分优越。

南宋定都杭州后,筑九里皇城,开十里天街(今中山中路)。

于是,在宫城外围,天街两侧,皇亲国戚,权贵内侍纷纷修建宫室私宅。

而地处吴山北麓的清河坊一带便成为“一色楼台三十里”的集中点。

如中河以东建德寿宫,上华光建开元宫,后市街建惠王府第,惠民街建龙翔宫等。

而清河坊的得名,与当时的太师张俊有关,建炎三年(1129),张俊在明州(今宁波)击退金兵,取得高桥大捷,晚年封为清河郡王,倍受宠遇。

玉环西青街的历史介绍据史料记载,玉环西青街可以追溯到唐代,在当时已经是一个繁华的街道。

其得名“西青街”的由来据传是因为街道两旁的绿树郁郁葱葱,风景优美,被誉为“青翠”的地方。

在宋代,这条街道更是繁荣昌盛,商贾云集,成为玉环城市的经济中心。

明清时期,玉环西青街更是繁荣异常,商业活动兴盛。

当时的街道两旁是一些古老的建筑,其中有一些传世的古迹,如古井、石桥等,至今仍保存完好。

街道两旁商铺林立,各种商品琳琅满目,吸引了众多商人和游客。

街道上还有一些传统手工艺店铺,如木雕、纺织等,技艺精湛,吸引了不少客人前来观赏购买。

随着现代化的发展,玉环西青街也经历了翻天覆地的变化。

原本的石板路已经被新修的柏油路取代,商铺也从传统的木质建筑变成了时尚的玻璃幕墙建筑。

街道两旁的店铺也从传统的小作坊变成了现代的商场和超市,商品种类更加丰富,吸引了更多的顾客。

不过,尽管发生了很多变化,玉环西青街至今仍保留着一些传统的建筑和风情,让人感受到了古老与现代的融合之美。

除了商业活动,玉环西青街还是欢乐和文化的聚集地。

每逢节假日,街道上总是人山人海,热闹非凡。

街道上有一些小吃店铺,供应各种美食,如臭豆腐、烤鱼、小吃等,让人垂涎欲滴。

此外,街道还经常举办一些艺术展览、表演等文化活动,吸引了众多市民和游客前来观赏,增加了城市的文化氛围。

总的来说,玉环西青街是一个充满历史和文化底蕴的街道,见证了玉环市的发展历程。

街道经历了古代、现代的变迁,保留了一些传统的建筑和风情,令人感受到了古老与现代的融合之美。

在未来的发展中,玉环西青街将继续扮演着重要的角色,成为玉环市的一个重要地标和文化景点。

北京地名的演变多方文化撞击产物2010年11月23日15:16 新浪旅游陶然亭湖北京地名与水文地形自古以来,在北京湾小平原上,河道众多,湖沼广布。

在自然因素和人类活动的影响下,河道变迁,河流掩埋,湖沼也日渐消失。

但是地名生动地反映了历史上的水文特征。

这些通名反映的水文环境有天然形成的,也有人工造成的。

沟、渠、洼、坑多是由于历代修建城墙、宫殿、官府、庙宇等掘地取土、烧窑制瓦,形成连绵洼坑。

一些洼坑因雨季积水进而形成湖沼。

如“陶然亭湖”是修建南城墙取土所致,“孙家坑”是修筑隆福寺取土的洼坑,“太平湖、泡子河”是积水洼地。

在城市建设过程中,水质清洁的被保留,成为游览场所。

排水不通,水有臭味的被掩埋或改为地下排水暗沟。

这些河、湖、沟、坑改变或消失以后,它们的名称还留在地名里。

现代“海”作通名的几个湖仍然名副其实,如“北海、中海、南海、西海、什刹海、前海、后海”。

但是,以“淀”为名的“海淀”,宣武白纸坊的“大小川淀”都干涸了。

以“河”为名的“泡子河(建国门)、南河泡子(宣武广外)、南河沿(东城东直门)、河沿(现名东不压桥胡同在东城交道口)”等现在已没有河的一丝踪影了。

以“水”命名的若干“水关胡同、水道子”也见不到水的影子了。

“南北池子”也该是与“河”有关的地名,因为“北池子”有“骑河楼街”。

地名里的“×滨河路、×滨海路、×河漕”也是有关水文环境的,如“滨河巷、滨河里、滨海胡同”。

以“冰窖”命名的地名集中在东城、西城,是旧时储存冬季冰块的地方。

“×斜街”地名都是河道经过之处。

北京街巷的规划历代都是东西南北纵横方向,非常规整,斜街是因河道而成的。

以“桥”命名的有一百四十多个,大多数是河道干涸后留下的桥梁名称,如“马市桥、象坊桥、虎坊桥、太平桥”现在都是宽广的大街。

下面以带“坑”和“洼”的地名作为典型例子,对这种地名的分布情况做详细分析。

“坑”字地名主要分布在东西城区、宣武区、朝阳区,其具体分布情况见表4-2。

济南老街巷简介历史济南的老街巷承载着丰富的历史和文化,每一条街道都有其独特的故事和背景。

以下是一些济南著名老街巷的简介和历史:1.馆驿街:位于天桥区辖区内,东西走向。

据记载,其形成源于明代,原为历城西郊中的一条大道。

明代时,布政司、按察司、都司移至济南并在馆驿街设谭城驿,用于传送公文和迎送官员,百姓称之为“接官亭”。

谭城驿的名称源自唐武德二年(公元619年)设置的谭州,后于贞观六年(公元627年)更名为齐州,明代洪武元年(公元1368年)设山东行中书省,同时在齐州旧治置“谭城驿”,即今山东省济南市馆驿街。

2.剪子巷:南北向的巷子,位于西门外路南。

北起自估衣市街,南止于花墙子街,街巷东西两侧分别与盛唐巷、五路狮子口以及大、小板桥街相连。

剪子巷因巷子北段大多为经营剪刀、车马配件的铁器店而得名,其中尤以制作剪子闻名。

剪子巷的形成和兴起与古代济南修建水利工程促进城市发展的历史有关。

3.舜井街:有着千年历史的老街,相传四千年前大舜淘浚此井,街因舜井而得名。

明代崇祯十三年(1640年)《历城县志》和1934年《济南市政府市区测量报告》始载为“南门里大街”、“舜井街”。

1980年,将舜庙街并入,三街合并命名为舜井街。

4.芙蓉街:在明清时期,芙蓉街四周多是巡院、都司、布政司、贡院和府学衙门。

众多商家来此开店营业,使芙蓉街一度成为经营文房四宝、乐器文教用品、古玩字画以及印刷业为主的商业街。

还聚集了刻字、铜锡器、乐器、服装鞋帽小吃店等店铺作坊,街道两边店铺林立,芙蓉街开始从单一的文化街向文化、商贸并行发展过渡,逐步走上了异常兴盛的阶段。

5.翔凤巷:东起平泉胡同,西止芙蓉街,长约100米。

翔凤巷最窄的地方宽度仅为80厘米,是济南最窄的一条小巷。

6.贡院墙根街:北起大明湖路,南止省府东街,东通西奎文街和茶巷。

长420米,宽5~8米。

此街因在明、清时代科举考场的东墙外而得名。

明代称贡院巷,清代称云路街,后来改称贡院墙根街。

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==成都街道的来历与历史典故导语:成都的街道名字都很有特色,很多地名背后都有各种故事。

下面是小编为大家精心收集整理的成都街道的来历与历史典故,欢迎大家阅读参考!锦官城:这个大家都知道,说这个是为了引出下一个。

四川是中国蚕桑产区,蜀锦在东汉是已负盛名,古人利用流经成都的流江濯锦,色泽鲜丽,蜀汉时设管织锦之官,驻地称锦官城,因而有锦城之称,蜀汉在成都置锦官城,以集中织锦工匠,管理织锦而得名。

在历史上这里是蜀锦的主要产地与集散中心。

南朝梁的李膺在其《益州记》里写道:“锦城在益州南、笞桥西流江南岸,昔蜀时故锦官也。

其处号锦里,城墉犹在。

”之后锦官城便成了成都的别称,代指整个成都。

车官城:大约在汉末至蜀汉年间,车官城落户成都,字面上就是造车的工厂,然而,在现今我们可以查阅的所有东汉王朝官方史料中,却绝少能看到对车官城的记载,汉王朝对它似乎一直讳莫如深。

有关车官城只言片语的史料,是晋代史学家常璩透露的。

常璩在《华阳国志》说,车官城并非一座孤立小城,城的东、南、西、北四个方向,都设有军营,将它拱卫其中。

常璩记载的是车官城的外部信息,城内到底是什么模样,从古至今却未曾有一名史学家披露过,显然,如果单单是个造车厂,汉政府完全没有必要出动大军守卫它。

在东汉王朝的设想中,车官城被赋予了军事上的意义,东汉王朝作战用的战车,许多也是来自于此。

伴随着东汉王朝外交政策的起伏及与北方匈奴的交恶,越来越多的战车从这里走向了战场。

“闭门造车”这个成语,是车官城这个国家工厂最生动的写照。

后来也代指整个成都,但不及锦官城有名,可能还是和车官城的神秘有关吧。

芙蓉城:五代后蜀王孟昶,作为一国人君为了讨皇妃花蕊夫人欢心,颁发诏令,在城墙上遍杆芙蓉,使成都“四十里为锦绣”,秋间盛开,蔚若锦绣。

成都,整整一座城市成为那个动荡不安时代中,天下最大最幽静的花园城了。

苏州山塘街:古老街巷的历史印记苏州是中国历史文化名城之一,拥有丰富的历史和独特的风貌。

而苏州山塘街作为苏州城内最受欢迎的古老街巷之一,深深地承载了苏州的历史印记。

苏州山塘街位于苏州市的市中心,距离苏州园林区仅有几步之遥。

这条街道始建于宋代,距今已有900多年的历史。

在当时,山塘街是苏州市内的主要商业街区之一,也是连通东西、南北的交通要道。

因其毗邻苏州的城墙,故名为山塘街。

苏州山塘街的布局与其他古老街巷有所不同。

街道呈东西走向,穿插了苏州传统的“地块式”建筑。

这些建筑充分展示了苏州传统建筑的特点,以砖木结构为主,风格古朴精致。

建筑之间的小巷纵横交错,构成了独特的景观。

每一条小巷都有自己的名字,如水田巷、孙武巷等,流传至今。

漫步在山塘街上,仿佛穿越到了古代的苏州。

狭窄但整洁的街道两边,是一排排古老的店铺。

这些店铺大多经营着传统的手工艺品和特色小吃。

漆器、刺绣、木雕、蝶翼眼镜等琳琅满目的艺术品吸引了无数游客的目光。

而旁边的小吃店更是苏州特色的代表,你可以品尝到苏州独特的小吃,如姑苏糕、烤麸、双皮奶等。

除了手工艺品和小吃,山塘街上的古玩店也是游客不容错过的地方。

这些古玩店收集了许多古董、字画等珍贵物品,也见证了苏州数百年的历史。

其中最有名的当属苏州博物馆旁边的古玩店,你可以在这里找到许多具有收藏价值的古董。

除了商业街区,山塘街还有一些历史悠久的文化、宗教建筑。

其中最重要的是北寺塔和狮子林。

北寺塔建于宋代,是苏州古建筑的典范之一。

它高约76米,是苏州地区最高的古塔。

登上塔顶,可以一览山塘街及周边的美景。

而狮子林则是苏州园林的代表之一,被誉为“吴中第一名园”。

它是一座精美的园林景区,其中以假山为主,独特的构思和精致的工艺吸引了无数游客。

在狮子林内,你可以漫步在曲径通幽的小路上,欣赏独特的建筑和美丽的花草。

除了这些景点,山塘街还有一些古老的民居。

这些民居大多是明清时期的建筑,经过多年的历史变迁,仍然保存完整。

锦里古街的故事

锦里古街,位于中国四川省成都市,是一条充满历史韵味和文化特色的街道。

以下是关于锦里古街的一些故事和历史背景:

1. 历史背景:

锦里古街的历史可以追溯到三国时期,距今已有1800多年的历史。

它原是一条古老的商贸街道,见证了成都悠久的历史和文化。

2. 三国文化的体现:

锦里古街与著名的武侯祠(即三国时期蜀汉丞相诸葛亮的纪念馆)相邻,因此街道上充满了三国文化的元素。

街道两旁的店铺、建筑风格以及所售卖的商品都与三国文化息息相关。

3. 民间传说:

据说,在三国时期,锦里是士兵和百姓休憩、购物的地方。

传说中的蜀汉英雄如刘备、关羽、张飞等人也曾在这里往来。

4. 历史变迁:

经历数百年的变迁,锦里古街保存了许多古建筑和传统工艺。

街道两旁的店铺、茶馆、小吃店等都保留了古色古香的风格。

5. 现代旅游发展:

现今的锦里古街已经成为成都最受欢迎的旅游景点之一。

游客们来到这里,可以品尝四川小吃、购买手工艺品,体验传统的四川文化。

6. 文化活动:

锦里古街还经常举办各种文化活动和节庆,如灯会、民俗表演等,吸引着众多游客和摄影爱好者。

锦里古街不仅是一条商业街,更是成都乃至四川文化的一个缩影,它展示了这座城市深厚的历史底蕴和独特的地域文化。

游走在锦里古街,仿佛能穿越时空,感受到古代成都的繁华与活力。

临沂市区主要街道名称的变迁穿行在临沂城中,各种路名总是吸引这我。

路名,不仅仅是路的标识,也成为了一座城市的历史的写照,默默地诉说着城市的变迁。

通过调查访问、查阅资料,我发现,原本熟悉的路名,背后都有一段鲜为人知的历史。

况且如今好多人都加入了“路痴”一族。

作为临沂人,临沂的历史不能忘,而路名有很好的反映了历史。

所以,我想把我所了解到的与同学们分享。

沂州路该路是临沂城最古老的主路。

民国年间城内一段名叫中山路,城南一段名为南关街;解放后自北向南分别叫做民主街、建设街、南关街、御碑街;十年浩劫被称作红卫路。

1980年地名普查中,因该路起点原系沂州府署驻地,据《太平寰宇记》载:“周武帝宣政元年(公元578年)改北徐州置沂州,沂州城东临沂水,因以得名。

自此临沂始称沂州。

至今已有1400多年的历史。

悠久的历史,象征着临沂的古老与文明,根据中央国务院“照顾历史”的地名命名原则,定名为“沂州路”。

沂蒙路沂蒙,系沂山和蒙山的总称。

沂山山脉从沂源县延伸到潍坊市,同名主峰海拔九百米,绵亘百多公里,是沂、沭、猕三河的发源地。

蒙山,也叫东山。

孔子“登东山而小鲁”,即指此山。

西北东南走向,绵亘百多公里,主峰龟蒙顶海拔1160米,为山东第二大山。

沂蒙山区是我省抗日革命的老根据地之一,而临沂城,是地区领导机关驻地,为沂蒙山区政治、经济、文化中心。

该路经由临沂地委、行署西门前伸向北方,与沂蒙山区声息相通,血脉相连,命名为“沂蒙路”。

临西一路(现名通达路)为了纪念解放战争中临西人民在临西县委领导下坚持二十个月对敌斗争的光辉业绩。

同时与沂滨、沂州、沂蒙等南北跨办主路也协调一致。

解放路是为了纪念临沂城的两次解放而命名的。

1938年4月18日,日军侵略军侵占了临沂城。

1945年8月17日,八路军包围了临沂城,经过了26个昼夜的浴血奋战,于9月11日上午7时,临沂城第一次宣布解放。

参战部队举行了庄严的入城仪式,浩浩荡荡地开进临沂城。

1947年国名党重点进攻,驻在临沂的华东局、新四军、山东省府、鲁南行署等机关主动撤出,二月,国民党占据了临沂城。

《风吹过的街道》城市的变迁与历史风吹过的街道城市的变迁与历史城市是时光的见证者,经历了岁月的流转,见证了无数历史时刻的发生和演变。

街道是城市的脉络,承载着城市发展的脚印,记录着城市的变迁。

本文将探讨风吹过的街道,城市的变迁与历史。

第一部分:过去的街道曾经,这条街道是城市的主干道,云集了城市的商业中心、行政办公区和居民区。

穿行于熙熙攘攘的人流中,可以感受到城市的脉搏,街道两旁高楼林立,商店密集,各行各业的人们在此交流、贸易,热闹非凡。

街道被繁忙的车辆所占据,车辆行驶如流水,熙熙攘攘的人们行色匆匆,这里是城市的心脏。

第二部分:现在的街道然而,随着时间的推移和城市的发展,这条街道已经发生了翻天覆地的变化。

商业中心逐渐向外迁移,高楼被现代化的摩天大楼所取代。

行人的数量减少了,汽车却增多了,汽车成为主宰街道的交通工具。

电动车、自行车等新兴交通工具的出现,使得街道的面貌发生了巨大变化。

商店也逐渐转型,线上线下并行,街道上的商店变得越来越少。

第三部分:街道的历史风吹过的街道承载着城市的历史记忆,它见证了无数重大事件和时刻。

在这条街道上,发生过无数次的大型游行示威、庆典活动和政治宣传,它是城市发展的见证者。

街道两旁的老建筑和历史遗迹,是城市文化遗产的重要组成部分。

这些建筑经历了岁月的洗礼,见证了城市的兴衰。

结语:风吹过的街道已然不同于过去,它与城市的发展息息相关。

城市的变迁带来了街道的演变,而街道又见证了城市的历史。

我们应该珍视这些街道,保护好城市的历史文化遗产,使它们继续承载着城市的记忆,记录着城市的发展。

同时,我们也要顺应时代的发展,探索新的街道模式和发展方向,使街道成为城市发展的重要支撑和人们生活的舒适之地。

正文完毕。

成都地名的历史文化内涵及地名公共服务成都市民政局成都是国务院首批公布的24个历史文化名城之一,中华文化发源的一个重要源头三星堆文化和金沙文明,标志着成都有着悠久灿烂的历史文化。

了解成都的地名将进一步了解成都这座历史文化名城。

成都许多地名都有浓厚的历史文化底蕴,几乎每一条街巷都有一个动人的传说或历史典故。

一、成都街道的演变街道随着城市的兴起而形成,成都在公元前316年秦来蜀之前就有了居民区和街道,《华阳国志〃蜀志》载:“成都县本治赤里街”,这是成都有史料记载的第一条街。

公元前310年张仪张若筑成都城,乃“徒臵少城内”,成都城“修整里阓,市张列肆,与咸阳同制。

”“其郡四出大道,道实二十里,有衢。

”左思《蜀都赋》形容为“画方轨之广涂(涂),”可惜秦汉时的街名无传不可考,只留下五担山、石室、石笋、天涯石、支机石、千秋池、龙堤池、锦里等一些古迹地名。

成都城内的街道,历代只有一些零星记载。

唐剑南西川节度使高骈于公元876年增筑罗城,城内有街坊120个。

北宋时,四川制臵使范成大用砖和石板铺设大街14条,计3360丈,改善了路面状况。

清康熙五十七年(1718年),在城西垣内筑满城(习称少城),城内住八旗官兵眷属,“每旗官街一条,披甲兵丁小胡同三条,八旗官街共八条,兵丁胡同共三十三条”。

其时,牛车手推车拉货进城,以致街道损坏严重,乾隆四十二年(1777年),“布政司查榕巢下令通城修砌街道,清理沟渠,不使积水”。

1870年,德国地理学家李希霍芬访问成都后写道:“街道宽阔,大多笔直,相互交叉成直角。

(《四川后记》)1897年法国人马尼爱在《游历四川成都记》里,说成都的大街“甚为宽阔,夹街另筑两途,以便行人,如沪上元大之路然。

”清末调查成都城共有街道438条,小巷113条(1910年《四川官报》),《成都通览》统计为543条。

清人周询《芙蓉话旧录》描述了清代成都的街道情况:“全城四门及附郭街道,大小五百有奇。

时未改筑马路,街面最宽者为东大街,宽约三丈。

西方传统城市街道的形成与变迁1.古希腊罗马时期的弯曲街巷和网格规划古希腊历史可以追溯到公元前世纪,直至公元被罗马所灭。

古希腊是西方文明和思想体系的源头。

古希腊自公元前年至前年就建立起众多奴隶制城邦或城市国家,其中雅典最为典型。

海洋贸易造就古希腊社会的海洋文明和幵放的个人性格。

亚热带海洋气候、美丽的自然风光、明媚阳光、多山多石的环境刺激了希腊人喜爱户外活动的性格。

优越的自然环境培养了希腊人的哲学智慧,也营造了积极健康的公共生活氛围。

由于市民大部分时间都是在公共空间和室外度过,所以他们对私密生活不是十分在意,因此希腊城市是不规则的,街道狭窄而且曲曲弯弯,检朴的住宅乱七八糟拥挤在一起。

很长时间,雅典城市甚至没有城墙和防御系统。

与之相反,雅典城市内各种公共空间却是异常发达,古希腊公共空间由建筑柱廊、广场和庄严宏伟的卫城组成,成为希腊人丰富公共活动的载体。

古希腊人的物质生活并不丰裕,但他们拥有以丰富的公共生活为基础的充实的精神世界,可以说公共生活是希腊文化主要表现方式。

在希波战争之前,希腊城市多为自发形成,在人本主义和自然主义思想的主导下,以神庙和广场(Agora)为城市中心,突出人的尺度和感受以及同自然环境协调。

尽管雅典并没有非常明确的人工规划,但形成了以庙宇为主导,活拨多变的城市景观,获得了极高的艺术成就,雅典卫城最具代表性。

这时期希腊城市的居住环境街道弯曲窄小,但公共建筑群形成的变化丰富广场空间给人印象深刻,是城市生活的主要场所。

图1 公元前世纪的雅典城图2 米利都城平面古希腊城市除了人本和自然的布局方式外,在理性思维的影响下,发展出网格规划城市的模式:希波丹姆模式。

公元前世纪,古希腊先哲希波丹姆在希波战争后的城市恢复建设中,提出网格城市规划模式。

他以古希腊哲学思想为蓝本,在几何与数理中寻找其和谐关系,用规则的棋盘式网格构建城市的框架,公共空间在城市中的位置明确,在城市的秩序中寻找美的规律。

其典型平面,由城市中心两条垂直大街交叉构成,中心广场在大街的一侧,广场面积非常大,要占据几个街区,但街坊划分一般都比较小。

一、前言为了深入了解我国传统文化,感受城市变迁,培养社会实践能力,我们小组于近期开展了东关街社会实践调查活动。

东关街位于我国历史文化名城——苏州市,是一条具有悠久历史和深厚文化底蕴的街道。

此次社会实践,我们旨在通过实地考察、访谈、摄影等方式,全面了解东关街的历史变迁、文化特色以及现代社会发展状况。

二、东关街的历史变迁1. 古代东关街东关街历史悠久,起源于春秋战国时期。

据史料记载,当时东关街是吴越争霸的重要战场之一。

随着历史的变迁,东关街逐渐发展成为一条繁华的商业街。

明清时期,东关街已成为苏州城内最繁华的商业街区之一,店铺林立,商贾云集。

2. 近代东关街近代以来,东关街经历了多次战乱和自然灾害。

民国时期,东关街商业逐渐衰落,许多古建筑被毁。

新中国成立后,政府对东关街进行了修缮和保护,使其逐渐恢复了往日的风采。

3. 当代东关街改革开放以来,东关街得到了快速发展。

近年来,苏州市政府对东关街进行了大规模的改造,使之成为集旅游、购物、休闲、娱乐为一体的综合性商业街区。

如今,东关街已成为苏州城市名片之一,吸引了众多国内外游客前来观光游览。

三、东关街的文化特色1. 古建筑东关街拥有众多具有历史价值的古建筑,如沈万三故居、古戏台、拙政园等。

这些古建筑不仅体现了我国古代建筑艺术的精华,更是东关街历史文化的重要载体。

2. 传统工艺东关街周边有许多传统工艺作坊,如苏绣、缂丝、雕刻等。

这些传统工艺不仅传承了我国悠久的历史文化,还为东关街增添了独特的文化氛围。

3. 地方美食东关街周边有许多特色美食,如松鼠桂鱼、阳澄湖大闸蟹、苏州糕点等。

这些美食不仅味道鲜美,更蕴含了丰富的历史文化内涵。

四、东关街的现代社会发展状况1. 商业发展近年来,东关街商业发展迅速,各类商铺、酒店、休闲娱乐设施应有尽有。

这为游客提供了便利,也为当地居民创造了更多就业机会。

2. 旅游业发展东关街已成为苏州市重要的旅游景点之一,每年吸引大量国内外游客前来观光游览。

南京下关大马路点历史故事

南京下关大马路,位于南京市的城东区,是一条历史悠久的街道。

这条街道追溯到清朝时期,当时是京杭大运河的一部分,河流曾贯穿大马路。

大马路两旁是繁华的商业区,吸引了许多商人和旅客。

据说,在大马路上曾有一座古老的桥梁——下关古桥。

这座桥梁是连接南京城和南京下关的重要通道。

桥梁上有石狮子座落,被誉为桥梁的守护者,见证了大马路的兴衰。

大马路上有一座古老的建筑物,名为“上房杂货铺”。

这是一家开设已有百年历史的老字号店铺,曾经是当地人购买日常用品的重要地方。

店内保存了许多传统的杂货和器具,让人们领略到了过去的生活方式。

大马路还有一个历史事件,被称为“大马路枪战”。

1950年代,中国共产党和国民党军队之间发生了剧烈的冲突。

这次冲突导致了大马路上的许多建筑物被摧毁,街道陷入了混乱。

虽然时至今日,大马路已经恢复了往日的繁荣,但这段历史留下了深刻的印记。

如今,大马路已经成为南京市的繁华地带,各种商店和餐馆林立。

每天,来自各地的游客和市民都会来到这里,感受历史的氛围和现代的繁忙。

无论是欣赏历史建筑、品尝美食还是购物,大马路都为人们提供了丰富多彩的体验。

南京下关大马路作为一条连接历史与现代的街道,见证了南京市的变迁和发展。

它不仅是人们休闲娱乐的场所,更是一座承载着丰富历史记忆的城市地标。

街道办事处的历史变迁及改革趋势作者:赵文洁来源:《党政干部学刊》2021年第03期[摘要]城市基层治理体制改革往往与国家政治体制变化以及国家治理目标相适应。

街道办事处兼具“行政”和“自治”双重属性,是连接国家与社会的关键桥梁。

鉴于中国共产党在国家与社会关系中的特殊地位,因此在中国语境下,不能忽视党在街道办事处变迁中的影响。

基于“政党—国家—社会”的分析框架,梳理街道办事处的历史变迁,进而探究街道办事处的改革趋势。

[关键词]街道办事处;历史变迁;改革趋势;国家与社会[中图分类号]D60 [文献标识码]A [文章编号]1672-2426(2021)03-0022-06中國城市基层治理是国家治理在社会领域的反映和体现[1],城市基层治理体制改革应与国家治理目标相适应。

街道办事处作为我国基层治理的重要场域,面临条块分割、职责不清、工作负担重、人员结构设置不合理、权责不匹配和机构重叠等困境,其改革迫在眉睫。

从当前国家与社会关系的变化趋势,对街道办事处的变迁趋势进行分析,有助于我们重新理解街道办事处的改革方向。

一、文献回顾(一)街道办事处的性质与职能定位研究周平对街道办事处性质和职能重新进行合理定位,指出街道办事处在城市社区中具有“行政”和“自治”双重性质和职能。

[2]杨宏山指出街道办事处职能和定位存在“错位”问题,并以此探究撤销街道办事处的改革试验。

[3](二)街道办事处改革的理论视角研究董娟基于“行政派出”理论视角对街道办事处的存与废进行理性反思发现:从发展阶段、改革目标和组织视角看,撤销街道办事处是改革的必然趋势,且基层社会治理体系和结构的重塑与再造是我国城市基层社区治理的改革趋势。

[4]张西勇和杨继武从历史制度主义理论视角,梳理街道办事处制度的历史沿革和政策演变,指出我国街道办事处制度变迁受宏观制度环境和外部示范效应的影响,同时具有路径依赖现象,但也存在制度创新的“关键节点”。

[5]饶常林和常健同样从历史制度主义理论视角出发,指出街道办事处治理困境的根源是其实质性质和职能的不确定性,且街道办事处的历史沿革呈现出国家权力向城市基层社会渗透的趋势。

临海紫阳街的历史故事临海市位于中国浙江省东部沿海地区,是一个历史悠久的城市。

在这座城市中,有一条街道,名为紫阳街。

紫阳街拥有丰富的历史文化底蕴,它见证了临海市的发展与变迁,留下了许多令人难忘的故事。

紫阳街位于临海市的市中心,地理位置优越,交通便利。

据历史记载,紫阳街始建于唐朝时期,至今已有千年历史。

街道上的建筑风格以明清时期为主,大部分住宅和商铺都保留着古老的建筑风貌,给人一种穿越时光的感觉。

走进紫阳街,仿佛回到了古代的临海市。

这里的街道铺设着青石板,两旁是历史悠久的老建筑。

古老的门楼、青砖灰瓦的建筑、飞檐翘角的屋顶,每一个细节都透露着岁月的痕迹。

这些古老的建筑承载着临海市的文化记忆,也是紫阳街历史故事的见证者。

根据记载,紫阳街在明清时期是临海市的商业中心。

当时,这里聚集了众多的商家和手工艺人,街道两旁的店铺琳琅满目,各类商品应有尽有。

紫阳街的繁荣也吸引了许多文人墨客,这里曾是他们举办文艺演出、诗词会的场所。

除了商业繁荣,紫阳街还承载着许多历史事件的记忆。

其中最有名的一件事是关于一位叫做李白的诗人。

据传,李白曾到访临海市,并在紫阳街的一家茶楼写下了脍炙人口的《临海道中》。

这首诗描绘了李白在临海市旅行的经历和对这座城市的赞美,至今仍是临海市的文化符号之一。

紫阳街的历史还有一段与紫阳观有关的故事。

紫阳观是临海市的一处古老道观,建于唐朝时期。

这座观庙曾是紫阳街的地标建筑之一,吸引了无数的信徒和游客前来参拜。

然而,在明清时期,紫阳观遭受了一次大火,几乎被烧毁殆尽。

幸运的是,紫阳观得到了修复和保护,如今仍然矗立在紫阳街的一角,成为了临海市重要的文化景点之一。

随着时代的变迁,紫阳街逐渐失去了繁荣的商业地位。

但正是这段历史的记忆和文化的底蕴,使得紫阳街具有了独特的魅力。

如今,紫阳街已成为临海市的文化名片,吸引了许多游客前来观光和观赏。

为了保护和传承紫阳街的历史文化,临海市政府进行了一系列的保护与修复工作。

他们修缮古建筑,恢复古街风貌,打造了一个具有历史特色的文化街区。