《燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法》编制说明

- 格式:pdf

- 大小:108.04 KB

- 文档页数:3

ICS 27.070K 82中华人民共和国国家标准GB/T ××××—××××汽车用燃料电池发电系统技术条件Fuel cell power system used for motor vehicles - Technical specification(报批稿)××××-××-××发布××××-××-××实施国家质量监督检验检疫总局发布目次前言 (II)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语与符号 (2)4 要求 (4)5 试验方法 (5)6 检验规则 (7)7 标识、说明和技术文件 (8)附录 A (资料性附录)产品型号编制办法 (10)前言本标准的附录A是资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国燃料电池标准化技术委员会(SAC/TC 342)归口。

本标准负责起草单位:上海神力科技有限公司。

本标准参加起草单位:机械工业北京电工技术经济研究所、上海攀业氢能源科技有限公司等。

本标准主要起草人:胡里清、张若谷、卢琛钰、孙婷、张黛、董辉等。

汽车用燃料电池发电系统 技术条件1 范围1.1 概述本标准规定了汽车用质子交换膜燃料电池发电系统的术语与符号、要求、试验方法、检验规则和标识、说明和技术文件。

本标准适用于汽车用质子交换膜燃料电池发电系统(以下简称发电系统)。

1.2 系统边界系统边界见图1。

其中粗实线框内部分为发电系统,图中相对框内的进出箭头所指为发电系统的输入和输出。

系统边界氢燃料供应与处理系统(包括净化)氧化剂处理系统输入功率回收热量(电或热)热管理系统废热燃料增湿系统燃料电池模块功率调节系统净功率输出氧化剂水管理系统水废水内部功率需求不活泼气体自动控制系统通风系统废气,通风通风电磁干扰,噪声,振动电磁敏感度,振动,风,雨,温度等图1 发电系统的边界示意图2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

标准解读‖《燃料电池堆及系统基本性能试验方法》2021年6月11日,中国汽车工程学会正式发布《燃料电池堆及系统基本性能试验方法》(T/CSAE 183-2021)团体标准。

该标准以燃料电池系统为试验对象,规定了燃料电池系统额定功率、燃料电池系统质量功率密度、燃料电池堆体积功率密度、燃料电池系统低温冷起动性能等关键性能指标的定义和试验方法,形成了统一的、达成广泛共识的定义和试验方法,对引导和规范车用燃料电池产业健康、可持续发展具有重要意义。

标准起草单位:中国汽车技术研究中心有限公司、上海捷氢科技有限公司、中汽研汽车检验中心(天津)有限公司、中国科学院大连化学物理研究所、同济大学、上海重塑能源科技有限公司、北京亿华通科技有限公司、潍柴动力股份有限公司、上海神力科技有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司、襄阳达安汽车检测中心有限公司、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、中国第一汽车集团有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、深圳市雄韬电源科技股份有限公司、安徽明天氢能科技股份有限公司、北京国家新能源汽车技术创新中心有限公司、未势能源科技有限公司、北京氢璞创能科技有限公司、上海骥翀氢能科技有限公司、厦门金龙联合汽车工业有限公司、广州汽车集团股份有限公司、现代汽车(中国)投资有限公司。

主要起草人:郝冬、王晓兵、陈沛、马明辉、张妍懿、杨子荣、侯明、侯永平、张晓丹、刘然、潘凤文、周斌、许诺、钟兵、裴冯来、王锐、盛夏、王超、赵坤、高鹏然、张林松、张少鹏、田俊龙、朱俊娥、梁栋、杨福清、郭温文、朴勋哲、魏青龙、朴世文、吴东来、韩硕、杜超、徐云飞。

标准解读本标准以燃料电池系统为试验对象,主要规定了燃料电池系统额定功率、燃料电池系统质量功率密度、燃料电池堆体积功率密度、燃料电池系统低温冷起动性能四项关键性能指标的定义和试验方法。

▪燃料电池系统额定功率燃料电池系统额定功率为制造厂规定的燃料电池系统在特定工况条件下能够持续工作的净输出功率。

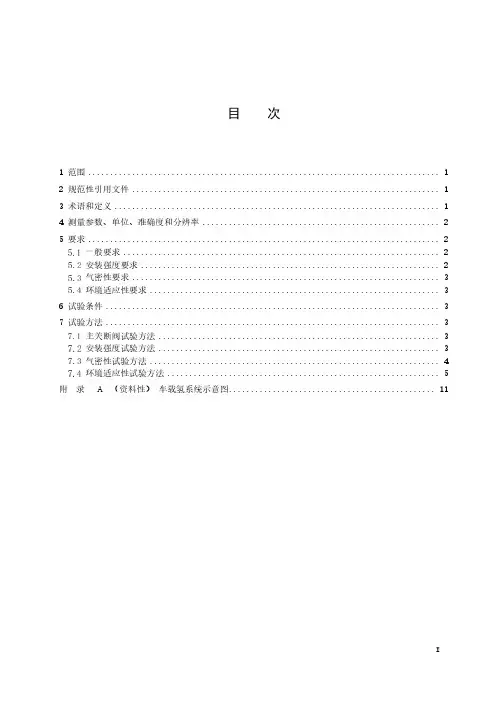

目次1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (1)4 测量参数、单位、准确度和分辨率 (2)5 要求 (2)一般要求 (2)安装强度要求 (2)气密性要求 (3)环境适应性要求 (3)6 试验条件 (3)7 试验方法 (3)主关断阀试验方法 (3)安装强度试验方法 (3)气密性试验方法 (4)环境适应性试验方法 (5)附录A(资料性)车载氢系统示意图 (11)燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件1 范围本文件规定了燃料电池电动汽车车载氢系统的技术条件。

本文件适用于使用压缩气态氢作为燃料,在环境温度15℃时,工作压力不超过70MPa的燃料电池电动汽车。

2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2423.4 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环)GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ka:盐雾GB/T 2423.43 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法振动、冲击和类似动力学试验样品的安装GB/T 2423.56 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则GB 19239 燃气汽车专用装置的安装要求GB/T 24548 燃料电池电动汽车术语GB/T 24549 燃料电池电动汽车安全要求3 术语和定义GB/T 24548 和 GB/T 24549 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

车载氢系统 on-board hydrogen system燃料电池电动汽车上,从氢气加注口至减压阀,与氢气加注、储存、输送、供给和控制有关的装置,参见附录A。

储氢气瓶 hydrogen storage cylinder燃料电池电动汽车上,用于储存高压氢气的装置。

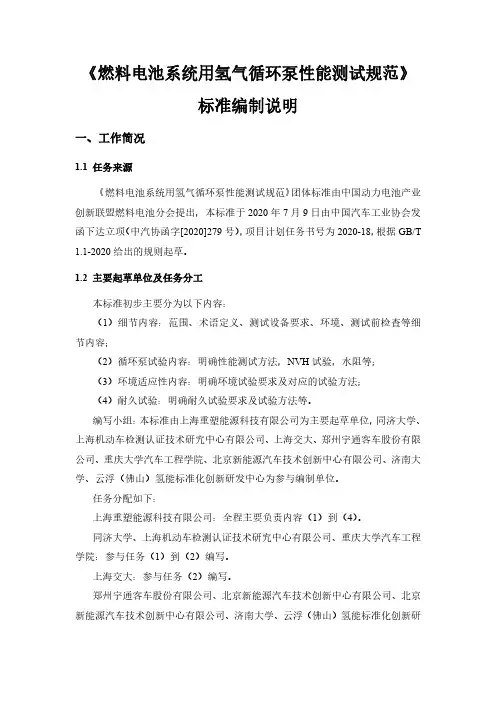

《燃料电池系统用氢气循环泵性能测试规范》标准编制说明一、工作简况1.1任务来源《燃料电池系统用氢气循环泵性能测试规范》团体标准由中国动力电池产业创新联盟燃料电池分会提出,本标准于2020年7月9日由中国汽车工业协会发函下达立项(中汽协函字[2020]279号),项目计划任务书号为2020-18,根据GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

1.2主要起草单位及任务分工本标准初步主要分为以下内容:(1)细节内容:范围、术语定义、测试设备要求、环境、测试前检查等细节内容;(2)循环泵试验内容:明确性能测试方法,NVH试验,水阻等;(3)环境适应性内容:明确环境试验要求及对应的试验方法;(4)耐久试验:明确耐久试验要求及试验方法等。

编写小组:本标准由上海重塑能源科技有限公司为主要起草单位,同济大学、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、上海交大、郑州宇通客车股份有限公司、重庆大学汽车工程学院、北京新能源汽车技术创新中心有限公司、济南大学、云浮(佛山)氢能标准化创新研发中心为参与编制单位。

任务分配如下:上海重塑能源科技有限公司:全程主要负责内容(1)到(4)。

同济大学、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司、重庆大学汽车工程学院:参与任务(1)到(2)编写。

上海交大:参与任务(2)编写。

郑州宇通客车股份有限公司、北京新能源汽车技术创新中心有限公司、北京新能源汽车技术创新中心有限公司、济南大学、云浮(佛山)氢能标准化创新研发中心:参与任务(2)到(4)编写。

1.3标准研讨情况编制过程中,召开了多次组内讨论会和专家评审会,汇集了行业内先进思想和研究成果。

2020年4月,成立标准编写小组,进行标准预研及相关试验验证的工作开展,为标准立项提供有利的数据支撑;2020年5月,启动标准预编写工作,并持续进行相关试验研究,通过试验,形成标准预研草案;2020年7月,标准立项公示,标准进入正式编写阶段;2020年9月,收集编写组内个成员单位意见,并对标准内容进行讨论;2021年1月,开展线上及线下讨论会,组织专家评审,对标准文本内重要参数提出了修改意见和指导,起草单位依据专家及编写组成员意见,对标准草案进行修改,对标准文本内描述进行了统一,对测试点及测试示意图进行了详细的修改;2021年3-5月,广泛征求意见。

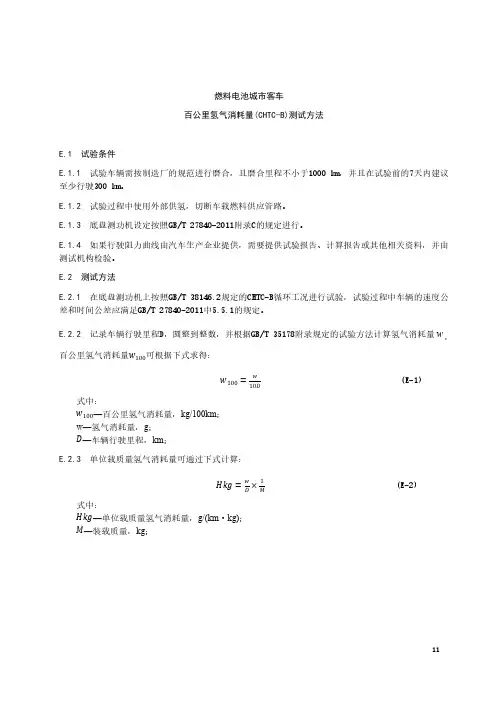

燃料电池城市客车

百公里氢气消耗量(CHTC-B)测试方法

E.1试验条件

E.1.1试验车辆需按制造厂的规范进行磨合,且磨合里程不小于1000km,并且在试验前的7天内建议至少行驶300km。

E.1.2试验过程中使用外部供氢,切断车载燃料供应管路。

E.1.3底盘测功机设定按照GB/T27840-2011附录C的规定进行。

E.1.4如果行驶阻力曲线由汽车生产企业提供,需要提供试验报告、计算报告或其他相关资料,并由测试机构检验。

E.2测试方法

E.2.1在底盘测功机上按照GB/T38146.2规定的CHTC-B循环工况进行试验,试验过程中车辆的速度公差和时间公差应满足GB/T27840-2011中5.5.1的规定。

E.2.2记录车辆行驶里程D,圆整到整数,并根据GB/T35178附录规定的试验方法计算氢气消耗量w,

百公里氢气消耗量 100可根据下式求得:

100= 10 (E-1)式中:

100—百公里氢气消耗量,kg/100km;

w—氢气消耗量,g;

—车辆行驶里程,km;

E.2.3单位载质量氢气消耗量可通过下式计算:

= ×1 (E-2)式中:

—单位载质量氢气消耗量,g/(km·kg);

—装载质量,kg;

11。

车载高压储氢系统氢循环试验标准概述■ 周 伟 李鸣迪 吕 洪(同济大学汽车学院)摘 要:燃料电池汽车车载储氢瓶的安全性一直是全社会关注的热点问题,其中氢循环充放试验是检验车载储氢瓶的抗疲劳、瓶口泄漏及内胆材料(IV型瓶)氢渗能力的重要手段。

目前国际上关于氢循环试验的标准主要有两个,分别是由联合国世界车辆法规协调论坛制定的GTR No.13和由国际标准化组织制定的ISO 19881,国内标准则是由国家标准化管理委员会制定的GB/T 35544。

本文介绍了这些标准在氢循环试验层面的内容,比较了其在试验对象、循环方法、卸放速率、验收标准等方面的异同之处。

在此基础上,本文讨论了加注时长、卸放速率两个关键问题对储氢瓶温度、寿命的影响,指出了国内外标准在此存在的不足之处。

最后,本文提出了相应的建议,以供氢循环试验的实施作参考。

关键词:储氢,氢循环试验,试验标准DOI编码:10.3969/j.issn.1002-5944.2020.12.034Overview of Standards on Hydrogen Cycling Test for On-boardCompressed Hydrogen Storage SystemZHOU Wei LI Ming-di LV Hong(College of Automobile, Tongji University)Abstract: The safety of fuel cell vehicle’s hydrogen storage tanks raises wide concerns in the society. The hydrogen cycling test is an important method to check tank fatigue, boss leakage and liner permeation. Nowadays there are two standards concerning hydrogen cycling test. They are GTR No.13 developed by World Forum for Harmonization of Vehicle Regulation and ISO 19881 developed by International Organization for Standardization. The domestic standard is GB/T 35544 developed by Standardization Administration of China. This paper introduces the contents related to hydrogen cycling test in these standards. Also, it compares their similarities and differences in the aspects of test object, cycling procedure, depressurization rate and acceptance criteria. Based on this, it discusses impacts of refueling time and depressurization rate on hydrogen storage tank’s temperature and life. Furthermore, it points out the deficiencies of these standards. Finally, it gives corresponding suggestions when deploying the hydrogen cycling test.Keywords: hydrogen storage tank, hydrogen cycling test, test standard标准比对在严峻的环境问题与石油供应不确定性的大背景下,氢能已经被越来越多的国家和地区提上了议程。

附件:财政部科技部工业化信息化部发展改革委关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知(征求意见稿)新能源汽车推广应用工作实施以来,销售数量快速增加,产业化步伐不断加快。

为保持政策连续性,促进新能源汽车产业加快发展,按照《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)等文件要求,财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委(以下简称四部委)将在2016-2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策。

现将有关事项通知如下:一、补助对象、产品和标准四部委在全国范围内开展新能源汽车推广应用工作,中央财政对购买新能源给予补助,实行普惠制。

具体的补助对象、产品和标准是:(一)补助对象。

补助对象是消费者。

新能源汽车生产企业在销售新能源汽车产品时按照扣减补助后的价格与消费者进行结算,中央财政按程序将企业垫付的补助资金再拨付给生产企业。

(二)补助产品。

中央财政补助的产品是纳入工业和信息化部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车。

(三)补助标准。

补助标准主要依据节能减排效果,并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素确定。

其中:纯电动乘用车按照续驶里程、纯电动公交客车按照能量消耗量、纯电动专用车按照电池容量大小分档予以补助,超级电容公交客车、燃料电池汽车等车型采取定额补助的方式。

2016年各类新能源汽车补助标准见附1。

为加快产业化进程,鼓励优势企业规模化生产降低成本,2016-2020年除燃料电池汽车外其它车型补助标准适当退坡,其中:2017年纯电动汽车、插电式混合动力汽车补助标准在2016年基础上下降10%,2019年补助标准在2017年基础上再下降10%。

二、对企业和产品的要求新能源汽车生产企业应具备较强的研发、生产和推广能力,应向消费者提供良好的售后服务保障,免除消费者后顾之忧;纳入中央财政补助范围的新能源汽车产品应具备较好的技术性能和安全可靠性。

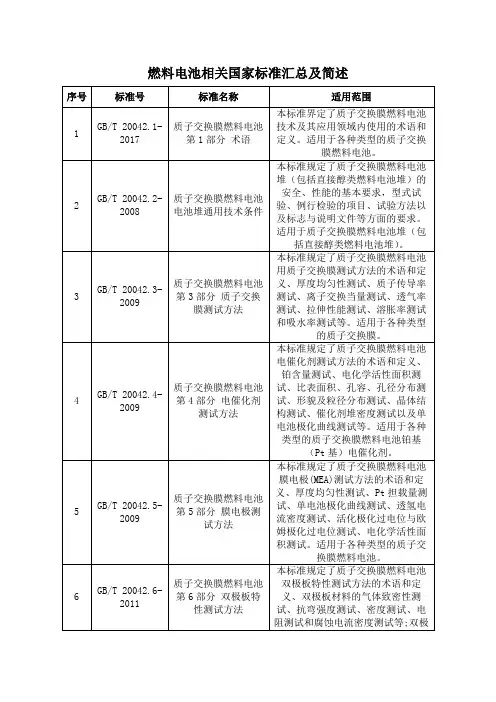

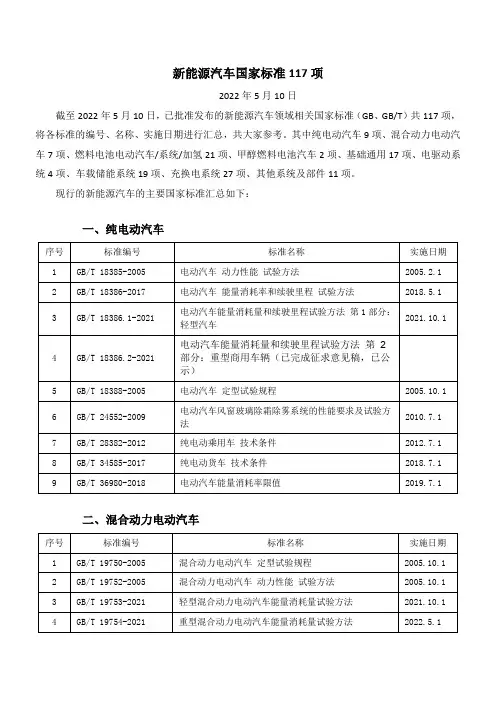

新能源汽车国家标准117项

2022年5月10日

截至2022年5月10日,已批准发布的新能源汽车领域相关国家标准(GB、GB/T)共117项,将各标准的编号、名称、实施日期进行汇总,共大家参考。

其中纯电动汽车9项、混合动力电动汽车7项、燃料电池电动汽车/系统/加氢21项、甲醇燃料电池汽车2项、基础通用17项、电驱动系统4项、车载储能系统19项、充换电系统27项、其他系统及部件11项。

现行的新能源汽车的主要国家标准汇总如下:

一、纯电动汽车

二、混合动力电动汽车

有需要某项标准内容的可以发信息到*************留言进行技术交流。

车载储氢系统概述作者:胡金金邱东葛兆凤吴学强侯欣来源:《时代汽车》2024年第01期摘要:车载储氢系统作为氢燃料汽车的氢气供应系统,需对其进行安全可靠的控制,才可对氢燃料电池的正常运行提供保障。

本文将车载储氢系统的结构、控制、故障判断等方面进行了简要介绍,并对储氢系统中氢气剩余量、续航里程等参数进行实时计算,以供驾驶员参考。

关键词:车载储氢系统储氢系统控制氢气剩余量1 引言氢能作为一种来源广泛、清洁无碳、应用场景丰富的二次能源,是推动传统化石能源清洁高效利用和支撑可再生能源大规模发展的理想互联媒介,也是实现交通运输等领域大规模脱碳的最佳选择。

氢能及燃料电池逐步成为全球能源技术革命的重要方向。

氢能可储可输,提高氢能储运效率,降低氢能储运成本,是氢能储运技术的发展重点[1]。

氢的储存方式主要有气态储氢、液态储氢和固体储氢三种方式。

目前高压气态储氢在复合材料高压气瓶方面取得很好的进展,是移动式车载储氢的主流[2],储氢瓶是车载储氢系统的主要部件,气瓶按照内部材质可分为铬钼钢气瓶(I型气瓶)、钢内胆纤维缠绕复合气瓶(II型气瓶)、鋁内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(III型气瓶)和塑料内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(IV 型气瓶)[3]。

具体分类及应用见表1。

目前,35MPa碳纤维缠绕III型瓶目前仍是我国燃料电池商用车的车载储氢方式,70MPa碳纤维缠绕IV型瓶已是国外燃料电池乘用车车载储氢的主流技术,70MPa碳纤维缠绕III型已少量用于我国燃料电池乘用车中。

2 车载储氢系统的结构及控制2.1 储氢系统的结构及加氢供氢过程车载储氢系统主要包含:储氢系统控制器、一个或多个储氢瓶(储氢瓶口安装有瓶阀、温度及压力传感器)、减压阀、减压阀后压力传感器、电磁关断阀等部件。

其中,储氢系统控制器主要负责整个传感器信号的采集、系统运行状态的协调控制、故障的诊断、执行器信号的输出等;储氢瓶主要用于储存氢气,储氢瓶口的瓶阀主要用于打开/关断氢气的流动;温度传感器用于监控瓶内温度,压力传感器用于监控瓶内压力;减压阀主要是对从瓶内出来的氢气进行减压;减压阀后压力传感器对减压后的压力进行监测;减压后的氢气再经电磁关断阀之后便与氢燃料电池直接相连,向燃料电池提供/关断氢气供应。

燃料电池车载供氢系统振动试验技术要求燃料电池车载供氢系统是指用于储存和供应氢气的系统,其稳定性和可靠性对车辆的安全性和性能至关重要。

为了确保燃料电池车辆在各种道路条件下都能正常工作,振动试验是必不可少的环节。

本文将详细介绍燃料电池车载供氢系统振动试验的技术要求。

1.试验环境要求:2.试验载荷:振动试验的载荷应符合燃料电池车的实际工况,并根据国家标准进行选择。

试验载荷应包括不同频率和振幅的振动,以模拟实际道路条件下的振动负载。

3.试验频率范围:4.振幅要求:试验的振幅应根据燃料电池车辆在实际行驶中经受的最大振幅进行设置。

通常情况下,试验的振幅应符合以下要求:-频率在1Hz到10Hz之间时,振幅应为0.075g。

-频率在10Hz到200Hz之间时,振幅应为0.15g。

-频率在200Hz到500Hz之间时,振幅应为0.3g。

5.试验时间:振动试验的持续时间应根据燃料电池车辆在实际行驶中所经历的最长持续时间进行设置。

通常情况下,试验时间应在4小时到48小时之间,并根据需要进行多次试验。

6.试验监测和评估:在振动试验期间,应对燃料电池车载供氢系统的安全性能进行监测和评估。

主要包括监测燃料电池系统的压力、温度和氢气泄漏情况,并评估系统的稳定性和可靠性。

7.试验结果评估:根据试验结果和评估数据,对燃料电池车载供氢系统的稳定性和可靠性进行评估。

评估结果应包括系统的振动耐受性、气密性和安全性能,以确保系统在各种道路条件下能够正常工作。

8.试验报告要求:完成试验后,应出具相应的试验报告。

试验报告应详细记录试验过程、试验结果和评估数据,以及对供氢系统性能的评价和建议。

综上所述,燃料电池车载供氢系统振动试验的技术要求包括试验环境要求、载荷要求、频率范围、振幅要求、试验时间、监测和评估要求、试验结果评估和试验报告要求。

通过合理的振动试验,可以确保燃料电池车载供氢系统的稳定性和可靠性,提高车辆的安全性和性能。

2车载氢系统安全2.1安装及布置2.1.1车载氢系统安装及布置一般准则(1)车用氢系统的安装需依据GB/T 24549-2009 《燃料电池电动汽车安全要求》、GB/T 26990-2011《燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件》与GB/T 29126-2012《燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法》的规定,确保车载氢系统安装后,在正常使用条件下,应能安全、可靠地运行。

此外,车载氢系统中的储氢瓶与固定装置间应有防护垫,防止固定装置磨损瓶体,并严禁损伤氢瓶的缠绕层。

(2)车载氢系统(从氢气加注口至燃料电池进口,主要包括储氢瓶、管路、连接件、阀件与支架等)需型式试验,分别在车辆坐标系X、Y、Z三个方向施加8倍于充满标称工作压力氢气的储氢瓶重力的力,测量检查储氢瓶与固定座的相对位移,其值应小于13mm。

此外,严禁储氢瓶瓶嘴及附带的阀门或易熔合金塞经受长期应力。

在储氢瓶运输、安装、拆装过程中,尽量不采取直接吊装瓶嘴、阀门或易熔合金塞的方式进行。

(3)储氢瓶及附件的安装位置,应距车辆的边缘至少有100mm的距离,否则,应增加保护措施。

(4)氢系统管路、接头安装位置及走向要避开热源、电器、蓄电池等可能产生电弧或火花的地方,尤其管路接头不能位于密闭的空间内,应安装在能看得见或操作者易于操作的位置。

高压管路及部件可能产生静电的地方要可靠接地,并采取其他控制氢泄漏量及浓度的措施,确保即使产生静电也不会发生安全问题。

(5)储氢瓶和管路一般不应装在乘客舱、行李舱或其他通风不良的地方,但如果不可避免要安装在行李舱或其他通风不良的地方时,应设计通风管路或其他措施,将可能泄漏的氢气及时排出。

管路接头不得通过和安装在载人车厢内,不得安装在高热源、易磨损或易受冲击的位置。

(6)支撑和固定管路的金属零件不应直接与管路接触,需要加装非金属衬垫,但管路与支撑和固定件直接焊合或使用焊料连接的情况例外。

(7)加氢口不应位于乘客舱、行李舱或其他通风不良的地方;加氢口应具有能够防止尘土、液体和污染物等进入的防尘盖,防尘盖旁应注明加氢口的最大加注压力;加氢口应设置在客车侧面;加氢口应能够承受来自任意方向的670N的载荷,不应影响到氢系统气密性。

燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法(第 1 号修改单)【最新版6篇】目录(篇1)1.燃料电池电动汽车的概述2.车载氢系统的重要性3.试验方法的背景和目的4.试验方法的具体内容5.试验方法的应用和展望正文(篇1)一、燃料电池电动汽车的概述燃料电池电动汽车(Fuel Cell Electric Vehicles,简称 FCVs)是一种采用氢气作为燃料,通过燃料电池将氢气与氧气进行化学反应产生电能,驱动电动机进行行驶的新能源汽车。

与传统的内燃机汽车相比,燃料电池电动汽车具有零排放、低噪音、高能量转化效率等优点,被认为是未来新能源汽车的发展方向。

二、车载氢系统的重要性燃料电池电动汽车的动力来源是氢气,而氢气本身具有易爆、易挥发的特性,因此车载氢系统的安全性至关重要。

车载氢系统主要包括氢气的储存、输送、控制和安全监测等部分,是燃料电池电动汽车的关键组成部分。

三、试验方法的背景和目的为了确保燃料电池电动汽车车载氢系统的安全性能,需要对其进行严格的试验和检测。

试验方法(第 1 号修改单)旨在为燃料电池电动汽车车载氢系统提供一套统一、科学的试验方法和技术要求,以指导企业进行产品研发和生产,同时为政府部门提供监管依据。

四、试验方法的具体内容试验方法(第 1 号修改单)主要包括以下几个方面:1.氢气储存罐的试验:包括氢气储存罐的密封性能、耐压性能、泄漏检测等试验。

2.氢气输送系统的试验:包括氢气输送管道的耐压性能、泄漏检测、氢气流量控制等试验。

3.氢气控制系统的试验:包括氢气控制系统的控制精度、响应速度、故障诊断等试验。

4.氢气安全监测系统的试验:包括氢气浓度监测、温度监测、压力监测等试验。

五、试验方法的应用和展望试验方法(第 1 号修改单)为燃料电池电动汽车车载氢系统的研发、生产和应用提供了重要的技术支持。

随着我国氢能产业的快速发展,燃料电池电动汽车将逐渐成为新能源汽车市场的重要组成部分。

目录(篇2)1.燃料电池电动汽车的发展背景和优势2.车载氢系统的安全性问题3.联合国欧洲经济委员会的专项工作组和全球技术法规 gtr4.燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法的重要性5.结论:燃料电池电动汽车的发展前景和挑战正文(篇2)一、燃料电池电动汽车的发展背景和优势随着环境污染问题日益严重,新能源汽车逐渐成为人们关注的焦点。

《燃料电池汽车高压氢气加注技术规范》编制说明一、工作简要过程(一)任务来源《燃料电池汽车高压氢气加注技术规范》团体标准由中国动力电池产业创新联盟燃料电池分会提出,中国汽车工业协会于2018年9月19日发函(中汽协函字[2018]416号)立项,项目编号为T/CAAMTB15-2018,由上海舜华新能源系统有限公司负责此项标准的起草制定工作。

(二)主要起草单位及任务分工本标准主要起草单位:上海舜华新能源系统有限公司,同济大学,上海机动车检测认证技术研究中心有限公司,上汽大通汽车有限公司,上海驿蓝能源科技有限公司,上海重塑能源科技有限公司,未势能源科技有限公司。

本标准主要起草人:刘绍军、刘京京、黄泽民、陈华强、阮伟民、李冬梅、吕洪、张存满、周伟、蒋长龙、裴冯来、安淑展、姚伟、肖明宇、彭祥花、魏青龙、张晓丹、王东雨、陈亚栋。

(三)标准研讨情况2018年8月,根据“关于2018年第二批团体标准立项通知的函”的要求,上海舜华新能源系统有限公司、同济大学、上海机动车检测认证技术研究中心有限公司等单位,广泛开展了相关国内外标准和技术资料最新版的收集工作,并开展了技术分析对比和研究工作。

2019年3月由上海舜华新能源系统有限公司、同济大学等单位成立了标准初稿编写工作组。

2019年3月~12月,编写工作组的专家多次召开该标准初稿编写工作组会议,并明确了相关技术内容的编制思路和工作分工。

随后经过了几次讨论和修改后。

2020年4月形成了标准初稿。

2020年5月公开征求意见。

二、标准编制原则和主要内容1、编制原则本标准的制定工作遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则,本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则,按照GB/T——2009《标准化工作导则第一部分:标准的结构和编写》给出的规则编写。

2、主要内容本标准规定了压缩氢气加注站的加注技术要求。

本标准适用于加注气源温度最低-40℃、车载储氢瓶总容量35kg以内的加注技术。

燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法

编制说明

一、 任务来源

本标准修订项目由国家标准化管理委员会下达,项目编号20110009-T-339,项目名称《燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法》,

二、 制定目的和意义

发展氢燃料电池电动汽车有着深远意义。

燃料电池电动汽车是以氢作为燃料的新型汽车,其排放只有水,是名副其实的零排放汽车。

燃料电池电动汽车还具有工作效率高、低噪声、行驶平稳和不依赖石油等诸多优点,是未来汽车发展的方向。

我国政府从汽车工业发展和节能减排的重大目标出发,对燃料电池电动汽车的发展予以大力支持。

车载氢系统是氢燃料电池电动汽车的关键部件,承担氢气的加注、储存、供给的重要任务,车载高压储氢系统也是燃料电池电动汽车的重要安全部件。

制定车载氢系统标准,对于燃料电池电动汽车的研发、生产和产业化,能起到推动和保障作用。

“十一五”期间,我们完成了燃料电池电动汽车车载氢系统技术要求标准,本标准依据我国各类车载高压气体燃料,例如压缩天然气、液化石油气以及燃料电池电动汽车等相关标准,并充分借鉴国外相关行业的标准(或草案)、规范等,制定了车载氢系统技术条件。

作为配套标准,燃料电池电动汽车车载氢系统试验方法标准将为技术条件的标准执行提供试验方法,保证执行中的准确性。

三、 制定原则和主要参考文件

在标准的制定过程中,总的原则是:

立足国内燃料电池汽车的研发和示范运行基础,同时参考国外先进经验和国际标准或国际标准的阶段性草案;

科研机构、大学、企业共同参与标准的起草和讨论;

起草过程,充分考虑和现有标准的统一和协调。

GB/TXXXX的起草过程中,主要的参考文件有:

GB/T 24548-2009 燃料电池电动汽车术语

GB/T 24549-2009 燃料电池电动汽车安全要求

GB/T XXXX- XXXX 燃料电池电动汽车加氢口

GB/T XXXX- XXXX燃料电池电动汽车车载氢系统技术条件

GB/T XXXX- XXXX CNG汽车高压管路试验方法

四、标准草案起草过程

1.2010年6月在杭州成立起草工作组,并召开第一次会议,来自中国汽车技术研究中心、浙江大学、清华大学、同济大学共10人与会,会议明确了人物分工,标准框架和时间节点。

讨论了标准计划申报的草案文本。

2.同年7月,在深圳召开的燃料电汽车标准研究工作组的第三次会议上,对标准文本进行了逐字逐句的讨论,专家们提出了很多好的修改建议。

会议同意将该标准作为燃料电池汽车标准研究工作组近期急需开展的标准项目之一,并请牵头部门负责标准制定工作的组织推进。

五、主要内容说明

5.1关于范围

本标准作为《燃料电池电动汽车车载氢系统技术要求》的试验方法标准,保持二者的范围统一,标准适用于使用压缩氢作为燃料,在环境温度15℃时,工作压力不超过35MPa的燃料电池电动汽车。

5.2 关于试验条件

为保证试验正常、顺利地开展,标准规定了车辆条件和试验环境条件

5.3 试验方法

试验方法涉及到如下几个大的方面:储氢容器和管路、氢气泄漏量、加氢口、压力释放装置和氢气的排放、压力表和氢气剩余量指示表几大块。

除了氢气排放有密闭室测量,其余项目大多为定性检测。

对储氢容器和管路,主要检查内容是安装情况是否良好。

位置是否得当。

测量氢气泄漏量时,将试验车辆增压至100%的工作压力,并将其放置在密闭空间内,按

照规定的要求进行静置一定时间,测量其氢气的泄漏和渗透量;同时,还要看车上是否安装有氢泄漏探测器。

加氢口的安装位置和高度;以及与加氢口周围的暴露的电气端子、电气开关和点火源(如果适用)之间的距离。

压力释放阀是否能够通过压力释放阀排出氢气;能够关断压力调节器上游的氢气供应。

氢气的排放:当压力释放阀排放氢气时,检查排放气体流动的方位、方向是否远离人、电源、火源。

检查仪表板是否装有指示储氢容器氢气压力的压力表,检查是否考虑气体温度对氢气泄漏的影响。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

国外目前没有类似的标准。

技术内容完全依赖于我国自己的研发经验和示范运行的总结。

七、标准性质的建议说明

燃料电池汽车技术尚在发展之中,所以本标准的全部技术内容为推荐性。

八、本标准与现行法律、法规和政策以及有关基础标准和相关标准不矛盾。

九、标准编制起草工作组

本标准负责起草单位:

本标准参加起草单位:

本标准主要起草人:。