第四部分政治学

- 格式:ppt

- 大小:4.75 MB

- 文档页数:299

第四章政党思考题参考答案1.什么是政党?它有哪些基本特征?在西方语汇中,party一词则源自拉丁文的pars或partoe。

pars是部分或社会的一部分的意思,而partoe的意思则是“分开”。

从中我们不难看出,政党的原始含义是:它是社会共同体不可分割的有机组成部分,也是社会共同体中“部分”人士和集团的利益的代表。

17世纪,party开始表达政治意义,指某种政治组织。

现代意义上的政党源于西方,是西方近代社会发展的产物。

西方学者对政党现象给予了广泛的关注,并分别从各自分析的角度对政党的含义进行了不同的界定。

有的认为,政党是意识形态的结合体。

有的认为,政党是追求政治职位、进行选举的团体。

有的认为,政党是一种持续性组织,它是为了在大众选举中为公共职位提供候选人。

有的则认为,政党是制度化的政治组织。

葛兰西认为政党是替代古代君主的一种社会有机体。

马克思主义经典作家认为,政党是阶级斗争发展到一定历史阶段的产物,是阶级利益的集中代表者。

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中明确指出政党是在阶级基础上形成的。

列宁则更进一步指出:“在以阶级划分为基础的社会中,敌对阶级之间的斗争(发展到一定的阶段)势必变成政治斗争。

各阶级政治斗争的最严整、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争。

”马克思主义政治学认为,阶级斗争集中表现为政党斗争充分说明了政党的阶级性,一般来说政党的阶级性质体现在政党党纲、组织成员和党的领导权方面。

我们认为,政党是特定阶级或阶层利益的集中代表者,是由基于一定的阶级基础,在共同政治纲领的引导下,以谋取、巩固或参与执掌政权为目标而采取共同行动的积极分子所组成的政治组织。

政党的基本特征:(1)政党具有鲜明的阶级性。

政党集中反映着本阶级的利益,代表着本阶级的意志,因此,政党既是阶级的思想先锋队,同时又是本阶级的政治领导者和组织者,显然这种社会角色决定了政党必然带有鲜明的阶级性。

但是需要指出的是,政党是阶级的组织,但并非有阶级就一定会有政党的存在。

政治必修四知识框架第一章人类社会发展和科学社会主义本章主要介绍了人类社会的历史发展和科学社会主义的起源和基本原理。

人类社会是在长期历史演进中形成的,从原始社会到奴隶社会、封建社会再到资本主义社会,每个阶段都有其特定的生产方式和社会关系。

科学社会主义是19世纪中期以来的产物,它是马克思主义的理论基础。

本章重点包括以下内容:•人类社会的历史发展–原始社会:人类最早的社会形态,以狩猎采集为主要生产方式。

–奴隶社会:奴隶社会以奴隶制度为特征,劳动者成为奴隶所有人的财产。

–封建社会:封建社会以封建制度为特征,土地所有权集中在封建主的手中。

–资本主义社会:资本主义社会以资本家占有生产资料为特征,劳动者成为雇佣工人。

•科学社会主义的起源–引入社会主义理论的先驱:本章主要介绍了封建时代的社会主义先驱、资本主义社会的社会主义先驱以及马克思恩格斯共同创立的科学社会主义理论。

–科学社会主义的基本原理:本章对科学社会主义的基本原理进行了介绍,包括阶级斗争学说、生产资料公有制、无产阶级专政等。

•科学社会主义在世界范围内的传播和发展–科学社会主义的传播:本章介绍了科学社会主义在全球范围内的传播过程,以及其对各国社会主义运动的影响。

–科学社会主义的发展:本章讲述了社会主义在中国的发展历程,包括中国共产党的成立、新民主主义革命和社会主义建设等重要内容。

第二章必修知识点二本章主要介绍了现代市场经济体制的基本特征和运行机制,以及经济全球化对各国经济的影响。

现代市场经济体制是在资本主义基础上发展起来的,它以市场为调节机制,以私有制为基础,以竞争为推动力。

经济全球化则是各国经济之间相互联系、相互依存的一种现象。

本章重点包括以下内容:•现代市场经济体制的基本特征–市场经济:市场经济是现代社会的主要经济形态,它以市场为调节机制,资源配置由市场自由决定。

–私有制度:现代市场经济体制以私有制为基础,个体或组织拥有生产资料的所有权。

–竞争机制:现代市场经济体制以竞争为推动力,通过自由竞争来提高产品质量和降低价格。

高三经济与社会知识点经济与社会是高中教育中的一个重要科目,它的内容涵盖了经济学、社会学、政治学等多个领域的知识点。

以下是高三经济与社会知识点的一些简要介绍,希望对同学们的学习有所帮助。

第一部分:经济学基础知识1. 经济学概述经济学是研究资源配置与利益分配规律的学科,它研究如何在资源有限的情况下实现最优的资源配置。

2. 市场经济与计划经济市场经济是一种通过市场机制实现资源配置的经济体制,而计划经济则是由中央计划部门制定计划并对资源进行分配的经济体制。

3. 生产要素和生产关系生产要素包括劳动力、土地、资本和创新等,而生产关系则是指生产要素之间的相互关系和协作方式。

4. 供给与需求供给是指市场上各个生产者愿意出售的商品或服务的数量,而需求则是指市场上消费者愿意购买的商品或服务的数量。

5. 市场均衡和价格形成市场均衡是指供给和需求达到平衡状态时的市场状况,而价格则是由供需关系决定的。

第二部分:宏观经济学1. 国民经济核算国民经济核算是对一个国家或地区社会经济活动进行系统统计和分析的方法,包括国内生产总值、国民收入等指标。

2. 经济增长与经济波动经济增长是指国民经济总量在一定时期内的增加,而经济波动则是指经济活动周期性的波动。

3. 通货膨胀与通货紧缩通货膨胀是指价格总水平持续上升的现象,而通货紧缩则是指货币供应相对减少导致价格总水平下降的现象。

4. 财政政策与货币政策财政政策是指政府通过调整财政支出和税收等手段来影响经济运行,而货币政策则是指中央银行通过调整货币供应和利率等手段来影响经济运行。

第三部分:社会学基础知识1. 社会学概述社会学是研究社会结构、社会变迁和社会关系的学科,它关注人类社会的各个方面。

2. 群体与集体行为群体是指由若干个人组成的人群,而集体行为是指群体中的个体在某些情境下的共同行动。

3. 社会结构与社会阶层社会结构是指社会中各种社会组织和社会关系的总体,而社会阶层是指社会中根据个人的社会地位和经济条件而划分的层次。

政治学概论笔记导论第一节政治学及其研究对象和研究方法一:政治的涵义:1.政治是建立在一定经济基础之上的上层建筑2.政治是以一定的阶级利益和阶级关系为基本内容的社会关系3.政治的根本问题是国家政权问题4.政治作为一种特定的社会现象,有其自身运行和发展的规律二:政治学的研究对象和研究范围1.政治学以社会政治现象、政治关系及其发展作为其研究对象。

2.政治学的研究领域:(1)政治学理论与方法(2)中国政治与政治制度(3)比较政治与政治制度(4)行政管理(5)公共政策三、政治学的研究方法1.历史分析方法2.阶级分析方法3.经济–政治分析方法4.矛盾分析方法5.调查研究方法6.综合交叉研究方法第一章阶级与国家第二节国家的本质一、马克思主义关于国家本质的基本观点第一,国家是一个历史范畴,是社会内部矛盾运动发展的结果第二,国家是阶级统治的工具第三,国家的作用缓和冲突,把冲突控制在秩序的范围内。

第三节国家的职能一、内部职能和外部职能内部职能主要是实行社会控制,以维护政治经济秩序和稳定;外部职能主要是防御外来侵略,保卫国家安全。

二、政治职能和社会职能1.国家的政治职能即国家的阶级统治职能,是国家按照统治阶级意志,综合作用各种手段并以强制力保障实施的,维护社会秩序的职能。

2.国家的社会职能,即统治阶级运用国家权力对社会公共事务进行管理的职能。

第二章国家权力与国家形式第一节国家权力一、国家权力的涵义国家权力是按照统治阶级意志,在一定地域范围内管辖政治和社会公共事务,对内对外正式代表国家并以国家机构保障实施的权力。

二、国家权力的特征:1.主权性2.强制性3.普遍性三、国家权力的结构1.国家功能性权力通常分为三个部分:立法权、行政权和司法权2.国家层级性权力是国家在不同行政层级上的配置权力,主要中央与地方层级上的配置权力。

第二节国家政权组织形式一、国家政权组织形式概述1.政体的涵义国家政权组织形式,又称政体,是指一个国家的统治阶级为了实现阶级统治所采用的一定的政权组织形式,即统治阶级组织国家政权机关的形式。

超全超详细人教版高中政治必修四各单元知识点总结第一章政治学说的形成和发展政治学说的形成和发展的历史进程1. 政治学说形成的原因2. 政治学说的发展阶段3. 政治学说的传播和影响政治学说的主要内容1. 政治学说的定义和特征2. 政治学说的分类和流派3. 政治学说的核心理论政治学说的方法论1. 政治学研究的范式和方法2. 政治学研究的对象和内容3. 政治学研究的技术和工具第二章国家与政治国家的基本概念和属性1. 国家的定义和特征2. 国家的属相和基本属性3. 国家的基本职能和任务国家的组织结构与职能分工1. 国家机构与职能分工2. 行政、立法和司法三权分立3. 地方政权与中央政权的关系政治权利与政治参与1. 政治权利的定义和特征2. 社会公民的政治权利与政治参与3. 政治权利的保障与实现第三章政治制度政治制度和政治文化1. 政治制度的概念和特征2. 政治制度与政治文化的关系3. 政治制度变迁的原因与途径国家基本制度和政治制度结构1. 国家元首和政府机构2. 人民代表大会和政治协商会议3. 法院和检察院中国的领导地位1. 中国的崛起和发展2. 中国的宗旨和任务3. 中国的组织结构和领导模式第四章政治文明和政治道德政治文化和政治心态1. 政治文化的概念和特征2. 政治文化与国家发展的关系3. 政治心态对政治文明的影响政治道德与政治体制改革1. 政治道德的定义和标准2. 政治体制改革的内容和目标3. 政治体制改革需要遵循的原则和方法政治文化建设的现实意义1. 政治文化建设的内涵和目标2. 政治文化建设的实践和探索3. 政治文化建设的意义和价值。

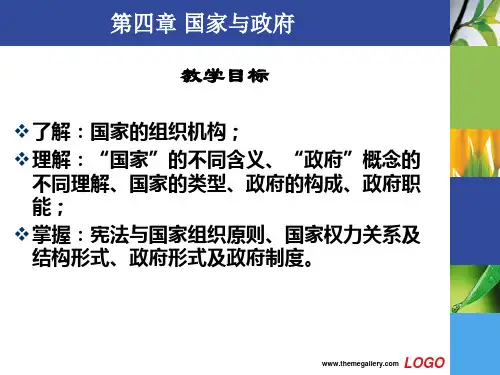

第四章政府教学目的:通过本章教学,使学生认识到政府是统治阶级行使国家权力和进行阶级统治的工具,统治阶级通过政府的作用使自己的意志上升为国家意志,并借助政府机构加以执行和贯彻,掌握和理解广义政府和狭义政府的概念。

教学内容:政府的基本性质、现代政府组织和运作的基本原则、政府的职能等。

教学重点:政府的基本特征、政府职能的范围、政府治理的新模式。

第一节政府的基本性质一、政府与国家在政治学研究中,中西方学者对“政府”一词的理解并不完全一致,至今没有一个大家公认的“政府”概念。

西方学者对政府的理解有不同的观点,西方比较权威的工具书,对政府的定义也是众说纷纭。

在中国古代典籍中,“政府”一词是指宰相办公的场所,后来“政府”一词外延扩大,统指官僚办公的场所和机构,其词义近似于“官府”。

戊戌变法前后,西方政治学开始传入中国。

中国学者在引进政治学的过程中,大都把政府视作一种“机关”或“机构”。

中国的马克思主义者也常常把政府看成是“机器”或“机关”。

综合学者们的意见,政府可界定为:政府是统治阶级行使国家权力和进行阶级统治的工具,统治阶级通过政府的作用使自己的意志上升为国家意志,并借助政府机构加以执行和贯彻。

这里的政府是立法、行政、司法等国家机关的总称。

政府与国家的关系具体表现在三个方面:第一,政府是国家最为重要的构成要素。

没有政府,国家也就不复存在。

国家主权的行使、国家领土完整和安全秩序的维护、人民生活的维持和福利水平的增长,都与政府具有直接或间接的关系。

第二,国家的产生以政府的形成为组织标志,政府是实现国家目标最为基本的手段。

国家是由人口、土地、主权和政府等要素构成的,国家与氏族、部落、村坊等组织的根本区别不在于是否具有一定的土地,拥有一定数量的人口,而在于是否有完整的系统的政府存在。

国家意志的形成和执行,都要通过政府,政府的目的就是国家的目的。

第三,政府是国家的主权代表和具体形态。

在日常性的功能运作中,政府往往作为国家的具体组织和机构化身而存在,代表国家运用和行使公共权力。

政治学基础王浦劬第四版第一章:政治学的发展和基本理论政治学是研究政治现象和政治行为的学科,它涉及国家、政府和政治制度等方面的内容。

政治学的发展可以追溯至古希腊,古希腊的政治哲学家如柏拉图、亚里士多德等,对政治学的基本理论进行了初步探讨。

在现代,政治学经历了不断的发展和完善,形成了一系列的基本理论,如政治权力理论、政治制度理论、政治行为理论等。

第二章:政治学的基本概念和方法政治学的基本概念包括国家、政府、政权等,这些概念是理解政治学的基础。

而政治学的研究方法包括实证研究方法、横断面研究方法、纵断面研究方法等,这些方法在研究政治现象和政治行为时起着重要的作用。

第三章:国家和政权国家是现代社会的基本组织形式,它具有领土、人民、主权等特征。

而政权是国家的权力机构,它包括行政权、立法权、司法权等。

国家和政权的关系是政治学的重要研究对象,对于理解国家政治和政治制度具有重要意义。

第四章:政治制度政治制度是国家执政的组织形式和程序,它包括宪法、政府机构、选举制度等。

政治制度的设计和运行对于国家政治的稳定和发展具有重要的影响,因此政治学对政治制度进行了深入的研究。

第五章:政治参与和政治行为政治参与和政治行为是政治学的重要内容,它涉及公民对政治生活的参与和政治行为的表现。

政治参与和政治行为对于民主政治的运行和政府的合法性具有重要意义,因此政治学对政治参与和政治行为进行了深入的研究。

第六章:政治权力和政治决策政治权力是政治学的核心概念,它包括权力的来源、运行和制约等方面。

政治决策则是政治权力的表现,它涉及政府的决策过程和结果。

政治学对政治权力和政治决策进行了深入的研究,探讨了权力的分配和运行机制,以及政府的决策模式和效果。

第七章:政治文化和政治社会化政治文化是国家政治的价值观念和意识形态,它对政治行为和政治制度的形成和运行产生重要影响。

政治社会化是公民政治意识和行为的形成过程,它对于民主政治和政治稳定具有重要意义。

政治学对政治文化和政治社会化进行了深入的研究,探讨了文化对政治的影响和政治社会化的机制和过程。