长江水文特征

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:7

长江汇入的是什么海水文特征是什么长江最终汇入我国的东海;长江全长约6397km,干流流经青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海共11个省、自治区、直辖市,于崇明岛以东注入东海。

长江发源于唐古拉山脉,是我国最长、最大、流域面积最广的河流,素有“黄金水道”之称。

扩展资料长江长江干流自西而东横贯中国中部,位于东经90°33′~122°25′,北纬24°30′~35°45′之间。

数百条支流辐辏南北,延伸至贵州、甘肃、陕西、河南、广西、广东、浙江、福建8个省、自治区的部分地区。

流域面积达180万平方公里,约占中国陆地总面积的1/5。

淮河大部分水量也通过大运河汇入长江。

长江干流宜昌以上为上游,长4504公里,流域面积100万平方公里,其中直门达至宜宾称金沙江,长3464公里。

宜宾至宜昌河段习称川江,长1040公里。

宜昌至湖口为中游,长955公里,流域面积68万平方公里。

湖口以下为下游,长938公里,流域面积12万平方公里。

水文特征1.上游是典型的峡谷河流,多支流,水位落差大占总落差的90%,水量大,水能资源丰富,有大型水利枢纽。

2.中游进入平原,江面展宽。

3.下游支流不多,增加的水量也不多。

东海简介东海海域面积约77万平方公里,东海大陆架平均水深为72米,全海域平均水深达349米,最深处接近冲绳岛西侧(中琉界沟),约为2700米。

盐度为31-32‰,东部为34‰。

海水年平均温度9.2℃。

冬季南部水温在20℃以上。

整个海区介于北纬21°54′~33°17′,东经117°05′~131°03′之间。

中国东方号称东海的'区域,有三个不同的范围:日常称呼的东海是常规用法,中国东海是主权领海,东中国海是亚洲地理学区域(这个国际概念包括中国人说的渤海、黄海、东海)。

描写长江的诗句滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。

运用地图和资料,说出长江的主要水文特征以及对社会

经济发展的影响

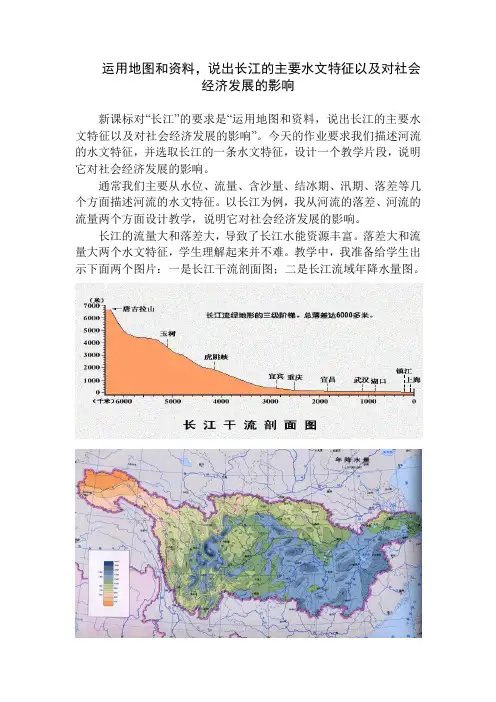

新课标对“长江”的要求是“运用地图和资料,说出长江的主要水文特征以及对社会经济发展的影响”。

今天的作业要求我们描述河流的水文特征,并选取长江的一条水文特征,设计一个教学片段,说明它对社会经济发展的影响。

通常我们主要从水位、流量、含沙量、结冰期、汛期、落差等几个方面描述河流的水文特征。

以长江为例,我从河流的落差、河流的流量两个方面设计教学,说明它对社会经济发展的影响。

长江的流量大和落差大,导致了长江水能资源丰富。

落差大和流量大两个水文特征,学生理解起来并不难。

教学中,我准备给学生出示下面两个图片:一是长江干流剖面图;二是长江流域年降水量图。

学生阅读两幅地图后,自然得出结论:长江水量大、落差大。

这样一个水文特征对经济发展有何影响呢?学生不难得出结论:长江落差大、流量大导致水能资源丰富。

水能资源丰富对经济发展的影响,出示长江干支流水电站的分布图,主要以长江三峡工程为例,了解长江“水能宝库”的巨大意义,它为沿江尤其是长江三角洲地区乃至全国的经济发展提供了强有力的电力保障。

河流的水文特征包括水量大小,汛期及水量季节变化,含沙量,流速, 结冰期.外流河的水文特征一般包括河流的水位、流量、汛期、含沙量有无结冰期等方面,影响河流水文特征的因素主要是气候因素,对应如下:外流河水交特征原因水位、流量大小及其季节变化由降水决定的。

夏季降水丰沛,河流流量大增,水位上升,冬季降水秒,河流水量减少,水位下降。

降水的季节变化大,河流流量季节变化也大,汛期长短雨季开始早结束晚,河流汛期长。

雨季开始晚,结束早,河流汛期短。

含沙量大小由植被覆盖情况和土质状况决定的。

植被覆盖差,土质疏松,河流含沙量大。

反之,含沙量小。

有无结冰期由流域内最低气温决定的。

月均温在0℃以下河流结冰,0℃以上无结冰期河水流速大小由地形决定,落差大流速大、地形平坦、水流缓慢水文状况答题如下:1:汛期变化---落实在气候里的降水;2:含沙量多少----沿途植被状况3:有无封冻期---落实在气候的气温;4:有无凌汛---落实在气温与河流流向上水力资源答题:1落差问题----落实在地形上;2水量问题----落实是降水多少上航运问题:1水流要稳----地形;2水量要大---降水;3水位变化要小---雨季长短问题筑港问题:侵岸堆岸问题---地转偏向力;深度问题----等深线的密集程度长江中游水系系指长江宜昌至湖口间的河湖水系,包括长江中游干流、洞庭湖、汉江、鄱阳湖水系和其他分布两岸的湖群以及直接汇入长江的一些支流。

区间流域面积约68万km2。

下荆江裁弯后干流河段长955km。

流域内除各支流上游为山丘区外,平原区面积占较大比重,因此是防洪重点地区。

每年春季南方暖湿气流逐渐向北输送,区域南部4月甚至更早就开始进入汛期;6~7月梅雨雨区广阔,雨量集中;7~8月上游洪水频发,中游干流汇集上游及中游各支流来水,常在这一时期出现年最高水位,成为长江中游干流的主汛期;10月以后,汛期基本结束。

长江中游的年径流和洪水径流主要来自长江上游,其余主要来自洞庭湖、汉江、鄱阳湖三大支流水系。

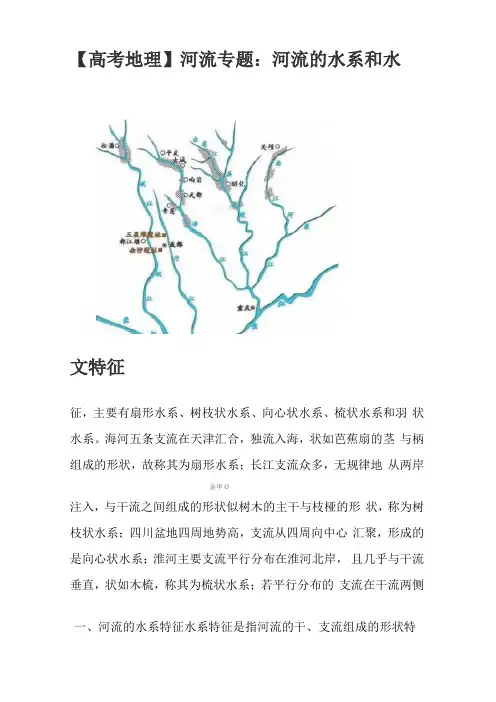

【高考地理】河流专题:河流的水系和水 文特征征,主要有扇形水系、树枝状水系、向心状水系、梳状水系和羽 状水系。

海河五条支流在天津汇合,独流入海,状如芭蕉扇的茎 与柄组成的形状,故称其为扇形水系;长江支流众多,无规律地 从两岸注入,与干流之间组成的形状似树木的主干与枝桠的形 状,称为树枝状水系;四川盆地四周地势高,支流从四周向中心 汇聚,形成的是向心状水系;淮河主要支流平行分布在淮河北岸, 且几乎与干流垂直,状如木梳,称其为梳状水系;若平行分布的支流在干流两侧金华O一、河流的水系特征水系特征是指河流的干、支流组成的形状特对称分布,状如羽毛,则为羽状水系。

扇形水系、向心状水系、梳状水系和羽状水系的河流,若雨季来临,支流同时涨水,干流短期内不能有效泄洪,则容易产生洪涝灾害。

河流水系特征是指集水河道的结构,主要包括河流流向、河流流程、水系形态、流域面积、河道状况、河网密度等。

影响河流水系特征的因素主要是地形因素,河流的水系特征及成因分析如下:1.河流流向河流流向看流域地势状况。

河流总是从高处流向低处,在分层设色地形图中,要通过图例反映的地势状况来确定流向。

在等高线地形图中,观察山谷沿线等值线数值大小可判断河流流向。

河流发育在山谷之中,河流沿线,等高线图凸向河流上游。

河流流程。

河流流程的长短主要取决于与陆地面积的大小、地形及河流的位置,一般陆地面积较小,(如岛屿)和陆地比较破碎(欧洲西部)则河流较短。

山脉距海岸较近(如美洲西岸)则西岸河流较短,如台湾西岸河流较东岸河流长一些;内流河受水源限制有些较短。

水系形态水系形态看干、支流的组合形状特征。

常见有扇状水系、树枝状水系、向心状水系、平行状水系等。

如海河五条支流在天津汇合,独流入海,状如芭蕉扇的茎与柄,故为扇状水系。

支流较多,主、支流以及支流与支流间呈锐角相交,呈树枝状排列的为树枝状水系,如中国的长江、北美的密西西比河、南美的亚马孙河等。

四川盆地地势四周高,支流从四周向中心汇集,形成向心状水系。

世界主要河流水文特征世界上的主要河流具有各种不同的水文特征,包括长度、流量、流速、河口形态等方面。

以下是世界主要河流的一些水文特征的简要介绍:1. 尼罗河(Nile River)-长度:约6,650公里,是非洲最长的河流和世界第一长河流。

-流量:平均流量为2,830立方米/秒,流量变化较小。

-流速:平均流速为0.5米/秒。

-河口形态:在埃及形成三角洲,河口面积约24,000平方千米。

2. 亚马逊河(Amazon River)-长度:约6,400公里,是世界上流量最大、流域面积最广的河流。

-流量:平均流量为209,000立方米/秒,占全球河流流量的1/5-流速:平均流速为1.25米/秒。

-河口形态:宽阔而复杂,河口宽度约325公里。

3. 尤卡坦半岛地下河(Yucatan Peninsula Underground River)-长度:未知,但可能是世界上最长的地下河流之一-流量:流量取决于地下溶洞的供水情况,但通常较小。

-流速:在地下岩洞中流速通常很慢。

-河口形态:尚未被完全探索,但可能与海洋相连。

4. 长江(Yangtze River)-长度:约6,300公里,是亚洲最长的河流和世界第三长河流。

-流量:平均流量为31,900立方米/秒,占中国河流总流量的1/3-流速:平均流速为1.7米/秒。

-河口形态:形成世界第三大河口,面积约为9,300平方千米。

5. 小曼谷地下河(Bangkok Underground River)-长度:约16公里,是世界上最长的地下河流之一-流量:流量相对较小,取决于降雨量和周围地质状况。

-流速:通常较慢,因为地下岩洞的限制。

-河口形态:尚未被完全探索,但可能与湄南河相连。

总体而言,世界上主要河流的水文特征因流域面积、降雨情况、地质结构等因素的影响而有所不同。

河流的长度、流量和流速决定了其水力资源的丰富程度,而河口形态则决定了河流与海洋的交互作用。

了解这些特征可以帮助我们更好地了解河流的自然环境,为环境保护和水资源管理提供科学依据。

探讨长江、黄河水文特征的异同点及对应措施摘要:长江黄河都源头来说都来自于我国青藏高原地区,高原地区的雪融化之后形成了长江和黄河的源头地区,两条河从第一阶梯进入到第二阶梯,经过第三阶段的平原地区汇入东海,长江和黄河作为我国的母亲河,哺育这我国两岸的广大人民群众。

本文就主要针对长江黄河地区的水温特征的异同点进行了全面的分析,分析了长江和黄河出现的灾害和现状,并且提出了相应的解决措施。

关键词:长江;黄河;水文特征;异同点;对应措施1.黄河地区近几年来,在开发和治理黄河的科学技术水平上已经有了很大的改变,无论是扬水、疏浚,还是铸闸、建坝,都在原有规模上扩大了许多。

在这一过程中,我们依赖现代科学技术取得了巨大的成果,在我国黄河下游地区水土保持以及相关的河流到了整治都取得了良好的成果,例如小浪底控沙区域,龙羊峡大型水电站等等,但由于我们对黄河缺乏整体认知,工程建设缺乏针对性,导致各项措施之间产生了冲突,在进行开发和治理时,总会出现许多意想不到的事情,最终受到了大自然的惩罚和报复。

从地质层面上来看,黄河流域是以黄土高原为主,依靠移山填海才有了一定的地质基础,黄土高原在经过常年冲刷之后,才形成了今日的华北平原。

在华北平原和大海中,有绝大部分的泥沙资源、水资源等都是来自于黄河的。

由此可以看出,黄河的淤积过程完全取决于当地的自然条件,这也就是它能成为地上河的根本原因。

在对于黄和地区中游和上游地区的黄土高原进行开发的过程的进程不断加快,这就导致了上游地区的水土流失现象越发的严重,并且因为在下游地区实施的筑堤束水方案,导致了黄河下游地区的流路在不同的情况下行程了完全不一样的情况。

由于当时的生产技术过于落后,所以这条河道也就形成了善徒、善决、善淤的特性。

人们在多年治理过程中总结出了丰富的实践经验,在下游采取不用堤防束缚、上宽下窄的河道以及“宽河固堤”的办法,使黄河的淤积速度得以控制下来,绝口数量也大大降低,目的就是为了让黄河各流路的寿命能够延续下去。

长江航道环境基本特征系列二(水文、气象)(一)水文长江干线6、7、8、9四个月为洪水期,水位高,流速大;12月至翌年3月为枯水期,水位低,流速小,航行条件差;4、5、10、11四个月为中水期,水位适中,为全年航行条件较好的时期。

(1)长江上游自然河段水位周期变化,比降、流速较大,水流流态紊乱。

在洪水季节,洪峰来临时,水位日涨落剧烈。

回水变动区段,中枯水期比降小、流速缓慢,流态平稳,洪水期恢复自然状态,比降、流速较大,水流流态紊乱。

长江上游,主要有嘉陵江、涪江、渠江、乌江等河流汇入长江。

(2)库区航段,水深富裕,比降小、流速缓慢,流态平稳。

三峡水库根据工程进展及防洪、通航的需要在145m至175m水位间运行。

每年5月末至6月初,水库水位降至汛期限制水位145m。

整个汛期6-9月份,除入库流量大于下游河道安全泄量时拦截超额洪水,水库水量抬高外,一般维持在145m运行。

汛末10月水库蓄水,逐渐升高到175m运行。

12月至历年4月底水库按保证出力要求运行,并逐步降落,以增加下游流量和电站出力,但枯季消落最低水位不低于155m,以保证水库回水变动区航道水深。

三峡库区季节性水位运行示意图如下:图2.1-3 三峡库区季节性水位运行示意图三峡库区年径流丰富,主要来源于降水,通过各支流汇集于长江。

径流量变化与降水的季节性变化一致,洪水季节发生在每年的6-10月,枯水季节发生在每年的11-次年4月。

汛期6-10月径流量占全年70%以上,根据站多年实测资料分析,主要水文特征如下:最大年径流量5205亿立方米;最小年径流量3570亿立方米;多年平均径流量4390亿立方米。

实测最大流量70800m3/s,实测最小流量2770 m3/s。

成库后,由于水位抬高,过水面积增大,水流流速减小,水流相对平缓。

洪水期表面流速:坝前水域1.4m/s左右,巴东3 m/s左右,万州3.5 m/s左右。

枯水期表面流速:坝前水域0.3m/s左右,巴东0.5m/s左右,万州0.7m/s左右。

三峡水利枢纽修建,水库蓄水后,具有防洪和通航两方面的作用,按照其水位运行规律,洪水期根据防洪需要,可对洪峰实行拦截错峰,一定程度上降低中游洪水水位。

枯水期,库区水位逐步下降,增大了出库下泄流量,形成对长江中游流量的补偿机制,可提高中游水位,缓解长江中游枯水浅情。

(3)中游受长江上游来水和支流水系雨水补给影响,水位变化非常明显,按照季节、月份分为枯、中、洪三个时期。

一般情况下,12月份至来年3月份为枯水期,4月和11月份为中水期,5至10月份为洪水期,其中6、7、8、9月份出现高洪水位。

中游平均纵比降为0.0421‰,其中至城陵矶为0.0511‰,城陵矶至为0.0261‰。

中游枯水期流速为1.0m/s—1.7m/s,个别河段可超过2.0m/s;洪水期一般可达3.0m/s,洪峰时可达5.0m/s。

中游水流流态复杂,在干支流交汇水域,当干流水位急退或支流水位暴涨时,出现吊口水;在弯曲河段出现扫弯水;在秋后江水急退时出现走沙水等。

长江中游,主要有的清江、汉水,的湘、资、远、澧四水汇入,的四水以洞庭湖为中心,由285条干支河流航道、湖泊航线构成四通八达的水网。

(4)长江下游水位变化与雨水分配相吻合。

每年4、5月间洞庭湖、鄱阳湖地区及长江两岸支流发水,使干流水位上涨,形成短期的春汛期;6月间长江全流域降雨,各支流水位上涨较快而进入汛期,至7、8、9月川江发水而出现全年水位最高时期;9月下旬、10月间降雨渐少,水位回落,汛期结束;11月起逐渐进入枯水期。

按上述水位变化的规律,结合航行条件,长江下游通常以水位的高低来划分洪、中、枯三个水位期:当汉口水位10米以上为洪水期,一般是7、8、9三个月;当汉口水位在10米—4米之间时为中水期,一般是4、5、6、10、11五个月;当汉口水位降低至4米以下时为枯水期,一般是12月至次年3月共四个月。

长江下游的流速,一般是洪水期大于枯水期,上游段大于下游段,狭窄区大于宽敞区,主航道大于经济航道,落潮流速大于涨潮流速。

各港流速大致情况为:枯水期1.8千米/小时,洪水期9.2—15.0千米/小时;枯水期3.7千米/小时,洪水期9.5千米/小时,大通枯水期2.0千米/小时,洪水期7.9千米/小时;枯水期1.8千米/小时—2.7千米/小时,洪水期9.3千米/小时。

长江下游水量充沛,流量大。

汉口多年平均流量为23020立方米/秒,大通站,多年平均流量为28800立方米/秒。

长江下游的潮汐在枯水期小潮汛时可到,大潮汛时可到大通。

潮流地段潮差变化,是自上而下递增。

长江下游在省有赣、抚、信、饶、修等主要河流汇入鄱阳湖后,在湖口入长江,在省主要有青弋江、水和水系汇入。

(二)气象长江流域气候温暖,雨量丰沛,由于地形变化大,有着多种多样的气候类型。

长江上游地处我国西部,受多重季风影响,气候变化大,有暴雨洪涝、干旱、低温阴雨、雷暴、冰雹、高温和大雾等气候灾害;长江中游段地处我国中部,绝大部分处于亚热带地区,气候温暖湿润,温度、降水、风和雾都对通航环境产生较大的影响;下游地处我国中部,属于北亚热带,湿润的季风气候区。

长江流域气候的一般特点是四季分明,春秋较长,夏季炎热,冬季寒冷。

1、温度长江上游段年平均气温在18℃左右。

盛夏平均气温一般为26—28℃,秋季凉爽,多细雨,冬季气温最低的1月份,平均温度也有4—5℃左右。

三峡成库后,年平均气温变化不超过0.2℃,冬春季月平均气温可增高0.3~1℃,夏季月平均气温可降低0.9~1.2℃;极端最高气温可降低4℃左右,极端最低气温可增高3度左右,年平均气温为16.3~18.2℃。

长江中游段四季温差较大,夏季最高温度可达42℃左右;冬季受寒潮袭击,最低温度可降至-17℃。

长江下游段年平均气温在16℃左右,夏季最高温度可达到40℃以上,一般约为35℃;冬季平均气温为2℃,最低温度可降至-10℃以下。

2、降水长江上游段常年降水充沛,年平均降水量为1070~1682毫米,降水时段主要集中在春末至仲秋,冬干夏雨,雨热同季。

春季降水与秋季降水总量相似,但秋雨持续时间长,一般强度不大,形成绵绵秋雨。

平均暴雨日数为2~4天,东部略多于西部;暴雨主要发生在4—11月,6月、7月发生次数最多。

三峡成库后年降水量增加约3毫米,影响涉及库周几千米至十几千米,因地形而异。

2008年6月,地区曾发生百年一遇的大暴雨。

长江中游段降水多集中在6—8月份,年均雨量约1200毫米。

当降水时间持续较长时,可能出现特大洪水,如1998年发生的特大洪水,导致长江中游出现大围禁航。

区域性和局部性暴雨还易导致山洪暴发、河水泛滥、等自然灾害。

2008年5、6月间,地区频繁发生强雷暴天气。

长江下游段雨量充沛,多集中于春夏二季,年平均降水量1000~1300毫米。

降水日数平均为120天左右。

春季因冷暖空气在长江流域相遇,产生不同程度的降水,形成春雨连绵的天气。

夏季从6月中旬到7月上旬为高温多云,为降雨量较大的梅雨季节。

出梅后进入盛夏,降水量相对减少,却常有暴雨出现。

暴雨时一般均伴有雷电。

秋季云雨稀少,天气晴朗,呈现秋高气爽的景象。

冬季则时有冷锋过境,产生阴霾雨雪天气。

一般从12月中旬到次年3月初,有10天左右的降雨。

3、风(1)长江上游段常年平均风速为1.3米/秒,季节变化和月变化均不大,但最大瞬间风速可达27米/秒,风力达8级以上,并常伴有寒潮或雷雨出现。

三峡成库后平均风速增加15%~40%,三峡水库156米蓄水后,库区下段常发5-6级大风,最大风力达8级以上,影响三峡船闸运行。

(2)长江中游受北方冷空气南下或西伯利亚寒潮的影响,在冬季易出现较强的偏北风,风力5—6级,阵风可达7—8级。

全年8级以上大风日在段平均为21天,为10天,其他地区一般为6—8天。

2008年6月3日枝江水域突发10级大风冰雹极端天气,导致1艘渡船翻覆,6人死亡失踪。

(3)长江下游地处平原,当北方冷空气南下和太平洋高压气旋,冬春有寒潮入,秋天有台风袭击,风力远较中上游为大。

沿江各地常年以东北风和东风居多,地区差异不显著。

全年平均风速为2.2—4.0米/秒,其中春季为2.4—4.0米/秒,夏季为2.1—3.2米/秒,秋季为2.0—3.6米/秒,冬季为2.1—3.8米/秒。

冬春两季,有较强的北—东北风,风力一般不超过8级,夏季时有暴风,风向不定,风力有时大至9级以上。

夏季是台风侵袭我国的季节,尤以7-9月影响最为集中。

当台风深入陆或北方冷空气南下二者相结合时,至汉口会出现7-8级大风。

以下会出现8级以上大风。

4、雾(1)雾的种类及特点雾是影响能见度的主要因素之一,对船舶的水上交通活动有着直接的不利影响。

常见的有辐射雾、平流雾、蒸发雾、山谷雾、锋面雾等五种。

——辐射雾:在晴朗微风而又比较潮湿的夜间,由于地面辐射冷却,使气温降低到露点以下而形成的雾,称为辐射雾。

晴朗、微风、近地面气层中水汽充沛是形成辐射雾的三个主要条件。

辐射雾主要出现在秋冬季节。

一般水平围不达,厚度较小,并以近地面层的浓度最大,如果遇到合适的风向风力,沿江地区产生的辐射雾可随风移往附近的水面。

辐射雾的特点主要有:①一年四季都能产生,但以秋季和冬季最多,夏季较少见。

②具有明显的日变化,通常在夜间形成,日出前最浓,日出后低层气温升高,导致雾的消散。

③风力增强雾易消散,静稳天气不利于雾的消散。

④晴天是产生辐射雾的有利条件,有云时不利于辐射雾的产生,但雾产生后,晴天也最有利于雾的消散,云则阻碍雾的消散。

⑤冬季消散慢,夏季消散快。

——平流雾:暖湿空气流经冷的下垫面,从而使水汽发生凝结而形成的雾称为平流雾。

平流雾多发生于江面上或河岸附近。

平流雾的特点如下:①浓度和厚度大,水平围广,持续时间长;②发生的时间不一定在一天中气温最低的早晨,任何时刻都可能发生;③通常在阴天有层云时出现;④平流雾的出现必须有风,但风力以2-4级为宜,风力增大或减弱会使雾消散。

⑤出现的频率有明显的年变化,即春夏多,秋冬少。

——蒸发雾:冷空气流经暖水面时,由于水温高于气温,水面不断蒸发,水汽进入低层而形成的雾,称为蒸发雾。

蒸发雾的特点如下:①发生的时间多在早晨,持续时间不长,日出后随气温上升而慢慢消散;②浓度和厚度不大,围较小,多数情况贴近水面几米,常常不能遮蔽较高的桅杆。

③发生季节以晚秋和冬季为最多。

——山谷雾:夜间冷空气沿谷坡下沉至谷底,当谷底湿度较大时,便发生凝结而形成雾。

这种雾慢慢流出沟谷口而到达江面时便成为妨碍航行的所谓山谷雾。

如果谷口河面比较宽阔,由谷口移来的冷空气温度又低,江面水温相对比较高,这样九形成了蒸发的条件而出现蒸发雾。

在这种情况下,山谷雾和蒸发雾将掺合在一起形成浓雾,弥漫河面,严重妨碍船舶航行。

——锋面雾:暖锋前暖气团产生的水汽凝结物,在往地面降落时要穿过较冷的气团,水汽凝结物在冷气团中产生蒸发,当蒸发出的水汽不能被冷空气完全容纳时,酒会有一部分又凝结成小水滴或小冰晶悬浮在近地面的低层空气中而形成雾,称之为锋面雾。