第一讲 清代文学概述

- 格式:ppt

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:31

清代文学--------------------------------------------------------------------------------【字号:大中小】【背景色】第九编清代文学章节名称:清代文学概述授课时数:1教学目的和任务:对清代文学的整体状况有基本的了解教学重点和难点:清代前期的两个重要思潮:重实与感伤及其在文学中的体现教学方法:讲授,教学过程(内容、方法、步骤)第一节社会概况明代末年,李自成等人领导的大规模农民起义推翻了明王朝。

由于农民起义军的各种局限,给了居住在东北地区的满洲族政权入主中原的机会。

公元1644年,已称帝建国的清朝统治者在明朝降将吴三桂引导下入主中原,定都北京建立了中国最后一个封建王朝。

清王朝建立后,用40年时间逐步完成了对全国的军事征服,进一步加强了中央集权制度。

为巩固政权,采取了恢复生产、安定社会的措施。

到了康熙20年(公元1681年)社会经济有了明显发展。

到乾隆年间,耕地面积比顺治年间增加了一倍,农业生产技术和单位面积产量都有较大提高。

当时华北和江南最为繁华,两湖、两广、四川也得到开发。

手工业和商业比明代更为发达,苏州、杭州、扬州、江宁、广州、汉口、北京已成为规模很大的工商业城市。

这一时期社会繁荣,被称为“康乾盛世。

从康熙末年开始,伴随着经济的繁荣,统治阶级也日益腐朽,土地兼并也加速进行。

特别是乾隆后期,官僚、贵族、富商、地主豪绅掠夺了大量土地,积聚了巨额财富,朝政日趋腐败,贪污成风,人们的不满情绪越来越高涨。

到了嘉庆道光年间,农民起义和少数民族起义相继发生,清王朝陷入了严重的政治危机。

道光20年(公元1840年)爆发了鸦片战争,中国由一个封建社会演变为半封建半殖民地社会。

文学史上沿用了历史学的分期,习惯于将此前的称为古代文学,此后的称为近代文学。

第二节文化与学术概况从清初到鸦片战争的近二百年间,文化领域内的斗争也很尖锐。

清王朝为了控制人们的思想,竭力推崇程朱理学,定都伊始便尊孔崇儒。

清代文学概述明末崇祯十七年(1644),李自成率农民起义军攻陷北京,朱明王朝瞬间奔溃。

此时已经在东北地区称帝立国号的清朝统治集团,乘机挥军攻入山海关,宣布定都北京,揭开了中国最后一个封建王朝的帷幕。

清王朝统治中国共267年。

它从定鼎北京起,经过40年的征服战争,统一中国。

为了巩固政权,它采取了恢复生产、安定社会的措施,一度国势增强,社会繁荣,版图辽阔,出现过史家所称的“康乾盛世”。

随着社会的发展,统治阶级的腐朽,社会矛盾加深,便又走向了衰落。

待到19世纪中叶的道光年间,中国受到了外国列强的侵略,清王朝的架子虽然没有倒塌,社会性质却发生了根本性的变化,中国历史就进入了近代。

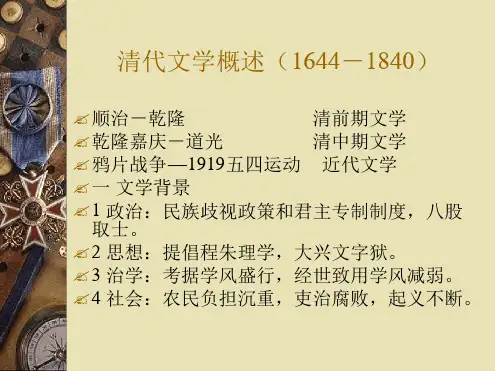

对于清代文学,结合政治与社会变化的情况,大致地分为三个时期:自清入关至雍正末年(1644-1735)为前期,自乾隆初年至道光十九年(1736-1839)为中期,自道光二千年鸦片战争至宣统三年辛亥革命(1840-1911)为后期。

一、清代社会特点清朝统治者在统一中国的过程中,镇压了以李自成、张献忠为首的农民起义军,消灭了南明政权,残酷地屠杀反抗的汉人。

为了巩固统治,清王朝对于知识分子,严禁结社,大兴文字狱。

表面上,内阁六部,满汉官员分设复职,实际上,权力掌握于满族议政王大臣之手,最后裁决于皇帝,形成带有种族歧视的封建专制。

国内地主阶级的剥削制度依然存在,初期又有朝廷亲贵与旗兵的大规模掠夺汉人土地的“圈地”行动。

这一切,形成了统治者和汉族及各族人民之间的尖锐民族矛盾和阶级矛盾。

但同时,清朝统治者又采取一些缓和矛盾和怀柔笼络的措施,如经济上免除明末加收的“三饷”;奖励垦荒,屡次豁免灾区的多年赋税;康熙亲政以后,下令禁止“圈地”;改进明朝的“一条鞭”地丁税收制度,宣布“滋生人丁,永不加赋”,使农民减轻负担。

在政治、文化上,继续推行科举考试,另开博学鸿词科,以功名利禄笼络知识分子,提倡程、朱理学,宣扬纲常名教,以削弱人们的反抗意识。

康熙后40年出现了安定局面,促进了农业、手工业和商业的发展。

第三章清代文学第一节清代文化与文学概况一、清代文化概况1、独尊程朱理学清朝廷的设立悉依明制,利用汉族的儒家思想控制社会思想文化,规定学习《四书》、《五经》、《性理》诸书,科举考试用八股文,取《四书》、《五经》命题。

康熙皇帝特别崇尚朱熹,曾说朱熹“文章言谈之中,全是天地之正气、宇宙之大道。

朕读其书,察其理,非此不能知天人相与之奥,非此不能治万邦于衽席,非此不能仁心仁政施于天下,非此不能内外为一家”(《御纂朱子全书·序言》)。

康熙皇帝还升朱熹为孔庙大成殿配享十哲之次,成为第十一哲。

宋代理学遂成为清代的官方哲学。

2、严厉控制社会文化思想(1)疏:办法是编书。

《明史》、《康熙字典》、《渊鉴类函》、《佩文韵府》、《古今图书集成》、《全唐诗》、《全唐文》、《四库全书》,均为其具体表现。

(2)堵:办法是大兴文字狱。

文字狱案件之繁,株连之广,惩治之残酷,均从来所未有。

戴名世《南山集》案,是其典型。

3、乾嘉汉学的兴起从学术源流看,导源于清初的顾炎武,但从社会文化根源看,则是清王朝文化专制的必然结果。

“疏”与“堵”,使人们不关心当世之务,只埋头于故纸堆,进行文字训诂、名物的考证、古籍的校勘、辨伪、辑佚等工作。

当然,客观地说,乾嘉汉学家在文字、音韵、训诂、金石、地理等学术方面,做出了卓越的贡献,在中国学术史上占有一定的历史地位。

二、清代文学概况郭绍虞在其《中国文学批评史·绪论》中说清代:“就拿文学来讲,周秦以子称,楚人以骚称,汉人以赋称,魏晋六朝以骈文称,唐人以诗称,宋人以词称,元人以曲称,明人以小说、戏曲或制艺称,至于清代的文学则于上述各种中间,或于上述各种之外,没有一种比较特殊的足以称为清代的文学,却也没有一种不成为清代的文学。

盖由清代文学而言,也是包罗万象而兼有以前各代的特点的。

”正因为此,清代文学繁富驳杂,其发展演变较难把握。

当然,相比之下,小说、戏曲的成就最为巨大。

小说方面,《红楼梦》《聊斋志异》《儒林外史》,戏曲方面,《长生殿》《桃花扇》都是一流的作品。

一、清代的社会与文学概况清代文学集封建时代文学发展之大成,是古代文学的一个光辉总结。

各种文体无不具备,蔚为大观,诸多样式齐头并进,全面繁荣。

诗、词、散文等传统文学样式,清代使之得到复兴;小说、戏曲、民间讲唱等新兴文学样式,在清代达到登峰造极的高度。

下面就按不同文体对清前期至中期文学的发展变化作一简单的概述。

第一章清初的诗词散文一、清初诗坛1、顾炎武、黄宗羲、王夫之:清初最富有时代精神的诗歌是遗民的作品。

以气节高尚而被后世敬仰的是顾炎武、黄宗羲、王夫之三大学者诗人。

顾炎武论诗主性情,反对模拟,提倡文须有益于天下。

反清复明和坚守气节是其诗突出的色调。

黄宗羲是著名的思想家、史学家和文学家。

其诗歌感情真实,沉著朴素,具有爱国精神和高尚情操。

王夫之博通经学、史学和文学,贡献卓著,受楚辞影响较大。

2、屈大均和吴嘉纪:吴嘉纪诗歌主要写兵酷灾荒和民生疾苦,具有直朴古淡的苍劲风格。

屈大均诗歌是其心灵历程的写照,诗歌奔放纵横,激荡昂扬。

3、其他遗民诗人:阎尔梅的诗歌吊古伤今,感念时事,格调苍劲。

杜濬诗学杜甫,风格浑厚。

钱澄之诗歌写甲申国变,足可证史。

归庄为人豪迈尚气节,与顾炎武有归奇顾怪之称。

4、钱谦益与虞山诗派:钱谦益政治立场不稳定,仕途坎坷,先后降南明、清,晚年忏悔,(归庄、顾炎武、黄宗羲)。

诗歌叙事抒情,各体兼擅,七言律诗学习杜甫,情词怆恻,沉雄苍凉。

《后秋兴》(“嫦娥老大无归处,独倚银轮哭桂花”“平生知己谁人是?能不为公一泫然”——黄)是他的七律组诗,是一种创造性的史诗巨制,具有很高的艺术造诣。

受钱谦益的影响,产生了虞山(常熟)诗派,主要成员有冯舒、冯班、钱曾、钱陆灿等人。

5、吴伟业和梅村体叙事诗:在清初诗坛上,吴伟业与钱谦益并称。

吴伟业以明末清初的历史现实为题材,反映山河易主、物是人非的社会变故,描写动荡岁月的人生图画,志在以诗存史的诗歌较多。

痛失名节的悲吟,是吴伟业诗歌的另一主题。

吴伟业以唐诗为宗,五七言律绝具有声律妍秀、华艳动人的风格特色。

清代文学概况

清代文学是中国文学发展史上的一个重要时期,这一时期的人文

思想、文化及文学创作受到康熙帝鼓励,从而在政治上受到巩固,文

艺方面蓬勃发展。

清代文学受到传统文学和中西文学的共同影响,受到传统思想影响,以明文学为主流,兼有清新精致的文风,以及自然而然的多样性,有别于前史时代的文学派别的特征。

清文学形式多,文种广泛,主要

有小说、诗歌、散文、戏曲、杂文等文种,内容涉及历史、文化、社会、习俗、农业、军事等领域。

清代诗歌受传统尚文及雅诗影响,以新月及壶天诗派为主流,唐

宋古典诗文有重大的影响。

散文主要是受古典文学及草书文化影响,

笔调朴实明快;戏曲表演繁荣,主要有评剧、越剧、昆曲、川剧、秦

腔等;小说主要有红楼梦、三国演义、金瓶梅等,是清代文学的代表

作品。

清代的文学创作有开元文津、琴操文坛、吴侯文林、篆隶文学等

流派,出现了许多优秀的文学家,例如王实甫、苏轼、徐霞客、郑板桥、程砚秋等,他们创作了众多出色的作品,为清代文学的繁荣做出

了卓越的贡献。

清代文学的发展不仅受到传统文学的影响,而且也受到西方文学

的影响,成就了一代精品文学。

整个清代文学的发展,对中国文学的

发展起到了重要的作用,是中国文学百年发展史上一个伟大的时期。

一、社会概况 1.政治概况民族矛盾,中央集权,康乾盛世,封建末世,列强觊觎,风雨飘摇。

2.文化概况程朱理学独尊,文字狱,编书与禁书,乾嘉学派,启蒙思想,外来文化。

二、文学概况 1.小说章回小说的颠峰与衰落,拟话本小说的持续和堕落,文言小说的颠峰及流派。

2.戏剧传奇戏的颠峰和衰落,杂剧的衰落,地方戏的蓬勃发展,花雅之争,皮黄戏的形成3.诗文诗歌创作的总结,四大诗说,词的中兴,词派,古文与骈文,桐城派。

第一节:蒲松龄的生平和创作蒲松龄(1640—1715),字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士,世称聊斋先生,山东淄川县(今淄博市)人。

19岁应童子试,即以县、府、道三试第一补博士弟子员。

后屡试不第,43岁时补廪膳生,71岁高龄方补岁贡生。

其间,蒲氏于31岁时曾随同乡孙蕙在宝应县帮办文牍,次年即辞幕归家,从此在家乡的一些缙绅人家设馆授徒,前后达40年之久。

蒲松龄科场失意,一生贫困,对现实生活有深刻的认识,这些,都反映在其积数十年时间完成的《聊斋志异》近500篇作品之中。

此外,他还著有《聊斋文集》、《聊斋俚曲集》、《日用俗字》、《农桑经》、《婚嫁全书》、《家政内外篇》等。

《聊斋志异,则以今人张友鹤辑、校的“会校会注会评本”最为完备。

第二节:《聊斋志异》的思想内容《聊斋志异》谈鬼说狐,却最贴近社会人生。

在大部分的篇章里,与狐鬼花妖发生交往的是书生、文人,发生的事情与书生、文人的生活境遇休戚相关,即便是没有直接关系的,也没有超出他们的目光心灵所关注的社会领域,从这里也就表现了一种既宽广而又集中的独具的视角。

一、揭露科举弊端《聊斋志异》创作的这个特点,以写书生科举失意、嘲讽科场考官的篇章最为明显。

蒲松龄长期困于场屋,感受最强烈的是科举弊端,关键在于考官的昏庸,黜佳才而进庸劣。

《聊斋志异》里许多篇章对科场考官冷讽热嘲,不遗馀力,嬉笑怒骂,皆成文章。

《司文郎》、《叶生》、《贾奉雉》、《王子安》、《考弊司》等篇均是这方面的代表作。