传统中国的城市布局

- 格式:ppt

- 大小:13.46 MB

- 文档页数:43

中国传统聚落空间层次结构解析导言中国作为一个历史悠久的国家,拥有丰富多样的传统聚落。

传统聚落是中国传统文化的重要组成部分,它们代表了中国古代人居环境的进步历程,深刻影响了中国人的生活方式和价值观念。

本文将从空间层次结构的角度对中国传统聚落进行解析,探讨其特点和演变过程,以期加深对中国传统聚落的理解。

一、聚落的定义和分类传统聚落是指人们为了满足生产、生活和社交需求,相对集中地聚居在一起的地区。

依据聚落的性质和功能,可以将传统聚落分为农业聚落、工业聚落、商业聚落等。

本文主要关注农业聚落,因为农业聚落在中国传统聚落中占据了重要塞位。

二、中国传统聚落的空间层次结构中国传统聚落的空间层次结构包括三个层次:整体布局、建筑群落和单元空间。

这三个层次互相关联,共同构成了传统聚落空间的特点。

1. 整体布局传统聚落的整体布局是指聚落的总体规划和空间组织方式。

中国传统聚落的整体布局通常具有以下特点:(1)紧凑布局:传统聚落基本上是呈现出“三合一”布局,即乡村、田地和水系的紧密结合。

这种紧凑的布局有利于农业生产和社会沟通,也能够更好地利用土地资源。

(2)中轴线布局:浩繁中国传统聚落都接受了中轴线布局,即乡村的中心轴线上有主要的建筑和道路。

这种布局体现了中国传统文化中“天人合一”和中庸之道的思想。

(3)环境适应性:传统聚落通常会思量地理环境和自然条件来规划布局,以适应当地的气候、地形和丰水状况。

依据不同地域的特点,聚落的布局也有所不同。

2. 建筑群落建筑群落是指传统聚落中由许多建筑物组成的聚居区域。

中国传统聚落的建筑群落具有以下特点:(1)建筑形式多样性:中国传统聚落的建筑形式多样,既有木结构的传统民居,也有砖石结构的府邸和寺庙。

建筑形式的多样性反映了中国传统聚落的地域特点和文化传统。

(2)分层建筑布局:传统聚落的建筑群落通常接受分层建筑布局,即将建筑物分为不同的层次,从而形成层次分明、错落有致的空间结构。

(3)公共空间的重视:中国传统聚落分外重视公共空间的设置和利用。

汉长安城、唐长安城、明清北京城在规划和布局上的差异城市的形成是人类文明史上的一个飞跃,中国古代城市规划强调战略思想和整体观念,与自然结合以及严格的等级观念,这些城市规划思想集中体现在都城建设上。

西汉长安城将宫室与里坊结为一体,三国时曹魏邺城采用城市功能区分的规划形式。

南北朝时代的洛阳城加强了全面规划,为中国古代前期城市建设的高峰--隋唐长安城的建设起到了先导作用。

长安城是当时中国政治、经济、文化中心,也是世界上规模最大的城市,它展示了唐代的建筑技术和文化发展水平。

元大都的规划吸取了春秋战国时理想都城的规划思想,而又作了因地制宜的处理,由大都城演变而成的明北京城已集中国古代都城城市规划之大成,清代在北京城远近郊区大力经营园林和离宫别馆,成就了北京城中国封建时代规划和建设的辉煌。

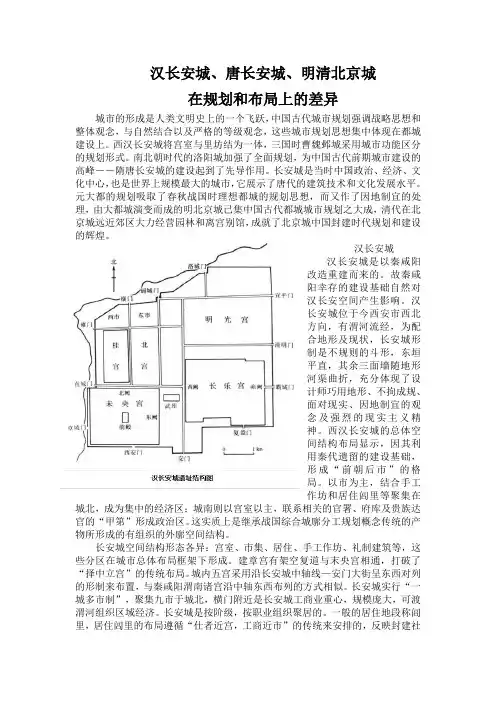

汉长安城汉长安城是以秦咸阳改造重建而来的。

故秦咸阳幸存的建设基础自然对汉长安空间产生影响。

汉长安城位于今西安市西北方向,有渭河流经,为配合地形及现状,长安城形制是不规则的斗形,东垣平直,其余三面墙随地形河渠曲折,充分体现了设计师巧用地形、不拘成规、面对现实、因地制宜的观念及强烈的现实主义精神。

西汉长安城的总体空间结构布局显示,因其利用秦代遗留的建设基础,形成“前朝后市”的格局。

以市为主,结合手工作坊和居住闾里等聚集在城北,成为集中的经济区;城南则以宫室以主,联系相关的官署、府库及贵族达官的“甲第”形成政治区。

这实质上是继承战国综合城廓分工规划概念传统的产物所形成的有组织的外廓空间结构。

长安城空间结构形态各异:宫室、市集、居住、手工作坊、礼制建筑等,这些分区在城市总体布局框架下形成。

建章宫有架空复道与末央宫相通,打破了“择中立宫”的传统布局。

城内五宫采用沿长安城中轴线—安门大街呈东西对列的形制来布置,与秦咸阳渭南诸宫沿中轴东西布列的方式相似。

长安城实行“一城多市制”,聚集九市于城北,横门附近是长安城工商业重心,规模庞大,可渡渭河组织区域经济。

中国古代的城市建设中国古代是世界上最早形成城市文明的文化之一,其城市建设具有悠久的历史和丰富的内涵。

中国古代城市建设的特点包括城市策划、城市布局、建筑风格等方面的内容。

本文将从这些方面来探讨中国古代城市建设的发展和特点。

一、城市策划古代中国城市的建设往往是由君主或官方进行策划的。

城市的规划往往考虑到地势、水系、交通等要素,以及城市的功能划分。

比如,古代中国常常设置有城墙来保护城市安全,并根据不同层级的社会地位划分城市的功能区域,如皇城、商业区、官府等。

城市策划的目标是创造一个有序、安全、有机的城市环境,为居民提供便利和安全。

二、城市布局中国古代城市的布局方式有两种主要类型:格网式和街坊式。

格网式布局是在城市内部按照东、南、西、北的方向设置主干道和街道,形成方正整齐的道路网格。

这种布局方式受到中国传统文化中对宇宙和人生的思考影响,追求天人合一的思想。

街坊式布局则是通过曲径通幽、弯曲、错落有致的街巷,形成具有独特风味的城市景观。

这种布局方式注重人文因素,在城市中创造出丰富多样、有趣宜人的环境。

三、建筑风格古代中国城市建筑以宫殿、庙宇、园林和民居为主要建筑形式。

宫殿和庙宇是表示统治者权力和祭祀信仰的重要场所,其建筑风格通常庄严、宏伟、富有装饰性。

园林则代表了人们对自然环境的渴望和追求,通常以假山、湖泊、花草树木等元素来营造出幽静、优美的环境。

民居建筑则体现了古代中国百姓的生活方式和审美观念,常以传统的木结构为主,注重与自然环境的融合。

四、城市发展中国古代城市的发展往往与政治、经济和文化的繁荣有关。

随着朝代的更迭和社会的发展,城市逐渐成为政治中心、商业中心和文化中心。

例如,古代中国的首都长安是唐朝时期的政治和文化中心,汴京则是宋朝时期的商业和文化中心。

随着城市的发展,古代中国城市逐渐形成了独特的城市文化和风貌。

总结起来,中国古代城市建设的特点包括城市策划、城市布局和建筑风格等方面的内容。

这些特点体现了中国古代社会的政治、经济和文化发展,也代表了古代中国人民对生活环境的追求和期望。

中国古代城市规划的设计思路中国古代城市规划是祖先们智慧的结晶,也是中国城市化进程中的重要阶段。

古代城市规划不仅关乎城市的功能性发展,也紧紧与社会、文化、艺术有关。

本文将探讨中国古代城市规划的设计思路。

1. 以宫殿为中心古代中国城市规划中,宫殿是一个城市建设的重要元素。

对于古代中国皇帝而言,宫殿是其居住、办公、修行的地方,是权力象征的所在。

因此,在古代中国的城市规划中,无论城市大小,宫殿往往都是城市的中心,城市建设以之为基础。

典型的例子有北京的紫禁城和西安的大雁塔,这些历史名城都是以宫殿为中心进行规划设计的。

2. 五行思想中国古代传统文化中,“五行”是一个非常重要的概念。

五行分别为金、木、水、火、土,相互间有制约与相克的关系。

在古代城市规划中,五行的认知和应用也十分普遍。

例如,五行思想在南京中山陵的规划设计中得到了应用。

中山陵的基地以”水”为中心,周边是“山”及“土”,“水”和“土”相互衔接,体现了五行思想的应用。

这对于城市规划的生态环保和可持续发展意义重大。

3. 城市的方位古代中国城市规划中,方位的选择十分重要。

相当一部分城市是按照历史传统、民俗习惯和地形地貌的特点而规划的,如南京、北京等城市便是如此。

在城市规划中,人们往往用山水和天象作为指导。

这些因素决定了建筑物及市区的摆放位置和方向。

山水风水的配置不仅考虑到了城市的美学、生态和环境,也考虑到了城市运作的效率和安全性。

比如,古北京城市规划的方位以天象为主,以北为城市的天兵方位,以南为城市的 heaven方位,以东为医工方位,以西为商业方位,对于整个城市的发展起到了指引的作用。

4. 城市布局中国古代城市规划的布局多数为格状布局,以方盘形的街区为基本构造。

将街道规划为横街和纵街使得城市的交通更加畅通,人们可以在任何时候便捷的出行。

城市规划的时候,人们也会注意用巨石围墙将城池固定起来,实现城市的防御功能。

例如,在古代中国的首都南京中,城门、城池、城墙等防御策略极为完善,能够在一定程度上保障城市和国家的安全。

中国古代城市的道路系统中国古代城市的道路系统在不同历史时期和地域有所不同,但通常包括以下几个特点:1.城市布局:中国古代城市的布局通常采用方形或矩形的城墙,城墙外围环绕着护城河或护城沟。

城市的规模和形状会根据不同历史时期和城市用途而有所不同。

2.主要道路:古代城市通常包括一些主要道路,这些道路连接城市的不同区域和要点,如城门、宫殿、市场和庙宇。

主要道路通常较宽,以容纳交通和人群。

3.城门和城墙:城市的城墙通常设有城门,城门是进入和离开城市的主要通道。

城墙和城门的设计可以反映出城市的军事防御需求和地理环境。

4.坊区和街巷:城市内部通常划分为不同的坊区,每个坊区有自己的街巷网格。

这些坊区可以根据不同社会、行业和居住群体进行划分,街巷用于居住、商业和手工业。

5.市场和商业区:古代城市通常有市场区域,市场通常位于城市的中心或主要道路上。

这些市场用于交易商品和物品,吸引了商贩和市民。

6.宫殿、寺庙和宗教建筑:城市通常包括宫殿、寺庙和其他宗教建筑,这些建筑通常位于城市的特定区域,反映了宗教和政治权威。

7.池塘和水源:一些古代城市会在城市内部或附近设置池塘或水源,以提供水资源和供水。

8.坡道和桥梁:在需要跨越河流或坡地的地方,城市可能会建造桥梁和坡道以便于交通。

9.墙体标志和街道命名:一些城市会在墙体上绘制标志或给街道命名,以帮助人们在城市中导航。

中国古代城市的道路系统会因城市的年代、规模、地理位置和文化特征而有所不同。

不同朝代和地区的城市布局和道路系统都有其独特的特点。

这些城市系统的设计通常反映了当时社会、军事、政治和文化的需求和价值观。

中国古代城市典型格局及其社会政治体制(城市规划师辅导)城市规划学科的产生与发展2.01古代城市规划思想的发展最初的城市规划表现在对住所空间的自觉与不自觉的规划建设上,随着生产力发展、经济发展,人们的居住环境复杂化,逐渐形成城市居住环境。

2.02中国古代城市典型格局及其社会政治体制1.文献《周礼》:反映了中国古代哲学思想开始进入城市建设规划,这是中国古代城市规划思想最早形成的时代。

代表封建社会以礼制为主导的皇权至上的规划理念。

《商君书》:从城乡关系、区域经济、交通布局的角度,对城市的发展及城市管理制度等问题进行阐述,开创了中国古代城市规划研究中区域城镇研究的先河。

《管子》:打破《周礼》规划的单一模式思想,提出因地制宜的规划思想。

代表了崇尚自然、自然至上的规划理念。

2.规划理念中国古代城市规划始终体现了农耕文化时代顺应自然与改造自然并重的整体观念,城市格局体现了农业社会时期以图腾崇拜为哲理思想的权力中心结构形态,即天人合一、人与自然和谐共存的观念。

3.典型城市(1)唐长安城:中轴对称的格局,规整的方格路网,居住分布采用里坊制。

(2)元大都和明清北京城:三套方城,宫城居中,轴线对称布局。

2.03欧洲古代城市典型格局及其社会政治体制1.文献《建筑十书》:公元前1世纪,古罗马建筑师维特鲁威所著,是西方古代保留至今唯一完整的古典建筑书籍。

在第一卷及第五卷中的“建筑师的教育、城市规划与建筑设计的基本原理”及“其他公共建筑”中提出不少关于城市规划、建筑工程、市政建设方面的论述。

《按艺术原则进行城市设计》:西特(Camillo,Sitte)著。

从城市美学和艺术角度来解决当时大都市的环境问题、卫生和社会问题,是一本较早的城市设计论著。

2.规划理论欧洲是封建领主制,政治中心在城堡,经济中心在城市。

规划体现封建社会突出统治者地位的以图腾崇拜为主要哲理思想的权力中心结构。

3.典型城市(1)古希腊城市:格网状布局,广场和公共建筑作为城市的核心。

中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法的探究根据历史学家研究发现,我国人民在华夏大地上繁衍生息已经有了七八千年之久,在这七八千年的繁衍生息过程中,我国古代的建筑也是随着人民社会生活水平的提高逐步在改变,在这期间我国的古代建筑经历了无数的日月轮换、朝代更替、民族融合等事件的变幻,以及受到不同程度的外来文化的影响,即便这样,我国古代的建筑依然随着时代的变化不断地进步发展。

本文内容就是对我国古代建筑城市规划、建筑群布局、建筑设计方法的解读。

标签:中国古代;城市规划;建筑群布局;建筑设计中国有着上下五千年的悠久历史,有着“华夏民族”之称,而我国的人民则被称为“炎黄子孙”。

虽然我国古代的建筑没有什么称谓,但在这悠久的历史长河中,它也延续了七八千年自己的特色直到现在。

我国古代建筑在悠久的历史中不断进步、不断发展的同时又使自己的特色得以延续,成为了世界历史上悠久、独树一帜的建筑体系。

而且这种中国古代建筑体系中的城市规划、建筑群布局以及建筑设计都有现代建筑体系值得借鉴的地方。

1、中国古代城市规划我国古代城市是根据当下时代的政权、思想观念、心理需求来进行规划的,所以它是能体现出当时社会生活缩影的。

我国早期的古代城市是受到井田制农耕制度的影响而进行规划的,所谓的“井田”就是指古代当权者用道路和渠道把土地整体分隔成方块状,分隔出的整体形状就像是“井”字,所以就被称为“井田”[1]。

而当时的城市也是采用井田土地的这种形式规划的,而这种城市的规划格局大都风格统一、整齐一致,其建筑以中间为主,四周为辅,主次分明,街道脉络清晰可见。

这种城市的规划格局也是被一直沿用的,哪怕是朝代更替也没有太大的改变。

我国古代在建造城市时,对地址的选择是很重视的。

古人在进行城市规划时,是强调战略思想和整体观念的。

其城市在建造时,要考虑建造的地址是否具有防御敵人的地形,也会建造一些能够御敌的设施,如护城河、吊桥之类的设施,保障整个城市的安全性。

历史地理第四辑中国古代都城平面布局的特点'匸:二•阻t:v“•“朱玲玲-宀我国是一个具宜悠久历史的文明古国,自产生城市以来,不仅以规模大、居民多、建筑艺术的高超而闻名于扯,而且平面布局也有其独特性.我国古代城市乎面布局特点的产生和发展,与我国古代社会的政治制度紧密地联系在一起的,尤其在都城上表现最为突出。

因此,研究我国古代城市平面布局不仅是研究城市史本身的课题,而且是研究中国古代史、阐述我国古代政治制度的特点所必须的.本文就我国古代都城平面布局的几个特点以及形成这些特点的社空原因,作一初I步探讨Q根据地下考古发掘和古代文献的记载,我国古代都城平面布局上主要有以下四个特点£整齐划一性:'*中国古代都城平面布局的这一特点,在《考工记》中记载最为明确書「匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。

《考工记》的成书年代,多数学者认为在西汉,书中设计的都城布局蓝图,考其成书前I■后的历史•是有所依据的。

从上引《考工记》可知,古代的“国”,实指都城而言。

“国〃字的结构在金文中就是作方八’、•••「•:「.・b.b・J>樋围着持戈的人。

《说文》*:“国療也,从口从或”.国、邦、或在古文字中可以互训,都皋指国都,《说文》载之甚明*“□,回也,象回币之形”。

或“邦也,从口从戈,以守一,一地也。

”守卫着用墙回币而围着的一块地域,就7&r F=1o再把古文字向前推,商代的甲骨文中,把王都称作“大邑”、“天邑”、“终邑”。

安阳殷墟是商代后期的都城,而称作瘁天邑商S邑字卜辞写%”形,吴大徵云“上作口形,古围字,下 郎马形,古节宇也,亦持节出使之义。

”①罗振玉以为邑之下部应是人字,“卜辞及古今文皆作马,象屁形.邑为人所居,故从口从人2农邑字上部所以从口就是都城方形围墙的象形。

所以许慎《说文》曰*“邑*国也,从口”。

…我国古代城市用方形的墙围绕四周,地下发揭的古城址和至今仍保存的=些古城都具有这样的特色.河南淮阳平粮台龙山文化中期城址,是我国最早的城址(或称城堡〉之一童城址的平面呈正方形!③河南登封告城镇的王城岗,发现了一座龙山文化晚期的城址,①昊大徵:電憲斋古金录辛豳册7页髦围形节形爵②罗振玉:增订弋殷虚书契考释*7页邑字之释。

历史文化名城空间布局模式——以沈阳为例沈阳,是中国东北地区的重要城市之一,也是中国历史文化名城之一。

沈阳城的建设始于1625年,自此形成了独特的城市空间布局模式。

本文将以沈阳为例,详细探讨历史文化名城空间布局模式。

一、沈阳城的建设与发展沈阳城的建设始于1625年,当时的皇帝是明朝后期的明思宗朱权。

由于明朝当时经济、政治继承困难和对辽东地区的特殊战略需求,沈阳成为了国家防御的前哨。

1623年朝廷在这里开始了筑城工程,耗费巨资建成了长城、外城、内城、皇城、宫城、禁城等城池,同时修建了一系列的官署、寺庙、府第等设施。

沈阳城的建设历时15年,是中国历史上规模最大的城市建设工程之一。

沈阳城的城市空间布局模式经历了明清时期和民国时期的多次改变和补充。

从沈阳城最初的城池布局可以看出,沈阳城遵循“八卦”城池布局。

城池以长城为整体,由东南、西南、南、西北、东北、北、东、西等八个方向的城门和城墙组成。

这种城市空间布局直接反映了古代中国重视“天人合一”,将宇宙的方位纳入到城市建设规划中。

沈阳城的建设也受到当时的军事策略的影响。

其城池系统紧密结合驻防的军事需求,城墙高大厚实,城门笃固有力。

明清两代,随着经济、文化的发展,沈阳城也迎来了文化艺术的鼎盛时期,城市规模继续扩大,建筑样式更趋多样化,如明代的遗址、清代的古建筑、近现代的军事设施等。

二、历史文化名城空间布局模式历史文化名城空间布局模式是指一座城市在长时间底层历史文化影响下的城市形态、城市布局及其发展演变方式。

沈阳作为历史文化名城,其空间布局模式体现出了较强的历史、文化、时代特点。

1. 大马路住宅区沈阳城的城市空间布局模式中,大马路住宅区是一个非常独立和具有特色的空间。

它由一条长约1600米、宽约20米、铺着青石板的宽广街道组成,建设时期在清朝康熙年间。

在这条大马路上,许多富家大户、名人雅士的府第围绕而建,形成了成排的砖木结构、青灰瓦面的高大大院落,这里成为了清代沈阳城最具特色的住宅区之一。

中国古代城市的规划与布局中国古代城市是中国古代文明的重要组成部分,它们展示了古代中国人民在城市规划与布局方面的智慧和工艺水平。

在这些城市中,我们可以看到许多独特的设计和布局特点,它们展示了古代中国人民对城市空间的理解与运用。

本文将探讨中国古代城市的规划与布局,包括城市的地理选择、城市的门户布局、以及城市的街道与建筑。

首先,中国古代城市的地理选择是城市规划的重要考虑因素之一。

古代中国城市大多建立在平原地带或河流附近,因为这些地区提供了良好的生活和发展条件。

平原地带提供了广阔而肥沃的土地,适合农业生产和城市扩展。

河流的存在则为城市提供了水源和交通网络,方便人们的生活和商业活动。

例如,位于黄河流域的洛阳,作为古代中国的都城,其地理位置优越,为中国历史上多个朝代的政治、经济和文化发展提供了良好的条件。

其次,古代中国城市在门户布局方面也有独特的特点。

门户布局是指城市的主要出入口以及城市与外界连接的通道。

根据古代中国的传统观念,城市是国家的重要组成部分,城市的门户布局对城市的安全和繁荣具有重要影响。

因此,古代中国城市大多采取"四面水绕、三面山抱"的布局方式。

这种布局可以提供较好的自然防御条件,并使城市形成一个安全稳固的整体。

值得一提的是,这种布局方式也为城市的发展提供了良好的生态环境基础,例如水源和绿地。

此外,古代中国城市的街道与建筑也展现出丰富的设计与布局理念。

在街道方面,古代中国城市常常采用格网状的布局。

街道呈东西、南北交错的分布形式,使得城市的交通畅通,并方便人们的出行和交往。

这种布局方式也有利于商业活动的发展,形成了繁华的商业中心。

与此同时,古代中国城市的建筑通常遵循着中国传统建筑的特点,注重与环境的协调与融合。

例如,在城市中常常可以看到传统的庙宇、城墙和园林等建筑,它们与城市的环境相结合,形成了独特的城市景观。

最后,中国古代城市的规划与布局在一定程度上影响了中国现代城市的发展。

中国古代主要都城平面布局的演变一中国古代主要都城平面布局的演变1 汉长安城:①汉长安城为内城,城内主要为宫殿以及百官衙署,百姓大多居住在东门、北门外,渭河、禁苑、漕渠共同担任外城的功能。

②城内实行里坊制,“出不由里门,面大道者名曰第,爵虽列侯,食邑不满万户,不得作第,其舍在里中,皆不称第”。

③街道长短不一,宽度一致,方轨十二(一轨 1.8m)。

④横门附近为“西市”,杜门附近为“东市”。

⑤城市没有明显的中轴线与尊崇方向。

2 汉、魏洛阳城:①东汉洛阳城仍为内城,城内主要由南宫、北宫两大宫殿群组成。

②北魏省南宫,改建北宫。

铜驼街具有城市中轴线特征。

外城形成。

3 隋唐长安城:①先规划,后建城。

②有内城、郭城。

“筑城以卫君,造郭以居民”。

③实行内、中、外三朝制度。

④仍实行里坊制度。

4 北宋开封城:①三重城,宫城、里城、郭城。

②取消里坊制,商业区出现在交通便利的沿河、沿桥、近城门地带。

5 元明清北京城:①城址由莲花池水系转移到高梁河水系,从金中都到元大都。

②具有“前朝后寝,左祖右社”的格局特征。

③南城的发展与“凸”字型城市轮廓的形成。

二商业发展与宋以后城镇发展1 抑商政策对中国古代商业的影响。

2 宋明以后城市形态有了很多变化:1)以唐代规整的旧州县城为依托,以运河桥市为中心,形成与市河平行的商业街,并沿运河两岸而伸展,运河与平行市街构成城市新的成长轴线。

2)新城城墙的轮廓不再趋向于规整。

旧城受封闭的市坊制约的规整十字街区与自然发育未经规划的新市街对比强烈。

3明清时期江南近代化进程与城镇的发展:大量唐宋以来的草市与农村聚落转为市镇,形成以工商业为主的城镇经济结构。

一、我国古代都城的历史我国古代都城的建设模式是我国古代城市规划和建设的重要组成部分。

我国古代都城的建设模式受到了当时政治、经济、文化等多方面因素的影响,形成了独特的特点。

其中,北京城作为我国古代都城的代表之一,其建设模式具有典型性和代表性,对于研究我国古代都城的建设模式具有重要的参考价值。

二、北京城的建设模式1. 历史沿革北京城,又称燕京、京师,是我国历史悠久的古都之一,具有悠久的历史和丰富的文化积淀。

北京城的建设始于辽代金国,成型于元明清三代,经过了数百年的沧桑变迁,形成了独特的建设模式。

2. 地理环境北京城地处华北平原,地势平坦,气候温和,交通便利,资源丰富。

这种地理环境为北京城的建设提供了得天独厚的条件。

3. 规划布局北京城的规划布局呈现出“九九”字格局,主要有内城和外城两部分组成。

内城以紫禁城为中心,外城则以内城为中心向四周延伸。

城市规划紧凑有序,体现了中央集权的政治理念和权力结构。

4. 城墙建设北京城的城墙采用了传统的夯土城墙结构,城墙高大坚固,为城市的安全和防御提供了有力的保障。

城墙的建设模式对于我国其他古代城市的建设有着重要的借鉴意义。

5. 宫殿庙宇作为我国古代都城的代表之一,北京城内的宫殿庙宇建设规模宏大,气势磅礴,具有浓厚的宫廷文化特色。

6. 街巷坊市北京城的街巷坊市密布,大街小巷纵横交错,商贸繁荣,为城市的发展和繁荣注入了活力和动力。

7. 文化遗产作为我国古代都城的典型代表,北京城所留下的丰富的文化遗产,如紫禁城、天坛、圆明园等,为世人所瞩目,成为我国乃至世界的宝贵文化财富。

三、北京城的建设模式对现代城市规划的启示北京城作为我国古代都城的典型代表,其建设模式对于现代城市规划有着重要的启示作用。

在当代城市规划建设中,应当继承和发扬北京城的建设模式,努力构建宜居、宜业、宜游、宜学的现代都市。

1. 城市规划布局借鉴北京城的规划布局,现代城市规划应该注重中心城区的布局和建设,形成紧凑有序、功能齐全的城市中心。

中国古代城市规划布局的演变刘华安我国传统城市的规划布局,以方直平整的街道方格网系统最具有浓厚的东方特色。

当然在南方水乡也不乏弯曲幽隐的街巷;西南山区也有不少因山就势道路迂回逶迤的山城。

但在我国大部分地区,尤其是黄河流域一带,以方格网街道布局,使行政区、居住区、商业区等相对独立所组成的城市数量最多。

但是,我国古代城市规划布局的这种传统体系,也不是自始至终一成不变的,而是随时代和经济发展水平等的不同而表现出一定的差异。

我国城市规划科学及其布局结构体系是具有悠久的历史传统的。

从考古发掘郑州商城、湖北盘龙城及安阳殷都等处的遗址看,城市规划思想虽处于模糊的萌芽时期,但其布局已有一定的分区,一些都邑自中心向外周多依次为宫署区、居住区、农业区、城防区、作坊区等。

郑州商城城址规模据测已达周长约7公里,城内还发现有大面积夯土台基和大型房基以及手工作坊等遗址。

这些遗址布局表明,城市是经过简单的规划的。

进入西周盛世,营城建邑以前人的经验为基础,根据实际,周人还制定了一套城邑体制,自觉地把城市规划应用于城邑营建实践,从而为建立我国古代城市规划体系奠定了初步基础;同时也确定了我国传统城市内部分布结构的基本格局。

据《考工记·匠人》记载:西周的城邑规划体制主要是从城邑的等级、大小、内部布局等方面来进行规划并付诸实施的。

“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左卒右社,面朝后市,市朝一夫。

”意思是说:营建国都,规模为九里见方,每一面开设三个城门。

城内有九条南北大道,九条东西大道每条街道能并行九辆马车。

城邑以宫城为中心,左建祖庙,右置社稷坛,前为外朝办事之所,后设市场交易之处。

外朝与市场的面积都是一夫,即百步见方之地。

同时规定,诸侯城、卿大夫采邑城按王城礼制,依次降低一级规格。

这种体制不仅规定全国城邑分为天子王城、诸侯国都城和采邑都城三级,而且对各级城邑的建置数量以及分布格局包括城邑规模、城垣、城门、道路等的等级,都作了严格的规定。

中国古代城市的平面布局中国城市的平面布局中国的城址都是经过精心选择以后才建成的,而大多数城市的平面布局也是经过了专门规划,因此,显得整齐大方,宏伟壮观。

所谓平面布局,就是指城市总体结构的不同分区,即各个不同职能区之间的比例大小,占地多少,也就是一个城市的平面形态。

城墙圈定的区域也就是城市的总面积,对这一总面积划分成不同性质的小区,以显示城市各个职能区占地的多少和具体位置,也就是城市的平面布局。

近代城市突破城墙的限制,不断向郊区扩展,但仍要进行总体规划,设计平面图,使城市的平面布局井井有序,有计划地向前发展。

城市的平面布局是城市的整体形象,对指导城市的顺利发展有重大意义,绝不能随意布局,制约城市的发展。

1.中国著名都城的平面布局在中国历史上建过都的城市以数百计,但著名都城却屈指可数,现在有所谓六大古都与七大古都之争,但多数人认为应以六大古都相称为宜,因为它符合中国历史发展的基本事实。

直到现在,《人民日报》和中央电视台、电台的对外宣传中,仍以六大古都相称。

为了叙述方便,下面按历史顺序分别介绍在西安、洛阳、南京、开封、杭州和北京等地区建都时期著名朝代的都城布局,可以代表中国都城平面布局的总特点和基本趋势。

(3)西汉长安城汉长安城位于西安市西北的汉城乡一带,东南距西安城大约5千米,城墙遗址基本完好,夯土层次分明,异常结实。

根据实测,城的周长25.7千米,合汉代近63里,总面积约36平方千米①,其中东墙长6千米,南墙长7.6千米,西墙长4.9千米,北墙长7.2千米②。

用今天的地名来说,城的西北角在六村堡,东北角在三官庙,西南角在雁雀门,东南角在阁老门,范围极为清晰。

城的形状为不规则的正方形,南部为宫殿区,北部为居民、手工业和市场区。

城内槐、榆成荫,松、柏茂盛,景色葱郁,十分壮观③。

汉长安城墙所以不规则,完全是受渭河、潏河、地形高低和未央、长乐宫位置的影响,并非有意把城修成“北斗星”和“南斗星”的形状。

北墙达6处曲折,与渭河的走向完全一致。

中国古代的城市规划和城市设计有哪些特点知识点:中国古代的城市规划和城市设计特点中国古代的城市规划和城市设计具有丰富的文化内涵和历史特点,主要体现在以下几个方面:1.地理环境因素:中国古代城市规划充分考虑了地理环境因素,如地形、水系、气候等。

城市选址往往依山傍水,临近河流,既有交通便利的优势,又能防御自然灾害。

2.礼制与都城规划:中国古代城市规划深受礼制的影响,尤其是都城的规划。

如北京的故宫,严格按照封建礼制进行布局,体现了皇权的至高无上。

3.城市布局:中国古代城市布局一般分为内城和外城,内城为政治、经济、文化中心,外城则为居民居住和商业活动区。

城市街道宽敞整齐,有利于交通和市容美观。

4.水利工程:中国古代城市规划中,水利工程占有重要地位。

城市附近河流往往被疏导、利用,用于供水、灌溉、排水、防洪等。

5.防御设施:古代城市规划中,防御设施是重要组成部分。

城墙、护城河、城门等防御设施完备,既保障了城市安全,又体现了城市特色。

6.宗教建筑:古代城市规划中,宗教建筑占有重要地位。

如寺庙、道观、教堂等,既有宗教信仰的功能,又是城市景观的重要组成部分。

7.公共设施:古代城市规划中,公共设施齐全。

如官府、学堂、医院、市场等,满足了居民的生产、生活需求。

8.绿化与环境:古代城市规划注重城市绿化与环境美化。

公园、花园、庭院、山林等,使城市环境宜居宜人。

9.城市交通:古代城市规划中,城市交通布局合理。

道路宽广平整,有利于行人、车辆出行。

同时,城市内设有桥梁、隧道等,便于交通畅通。

10.城市发展方向:古代城市规划受历史时期和政治、经济、文化等因素影响,发展方向各有不同。

如唐代的长安城,东西发展;宋代的开封城,南北发展等。

总之,中国古代城市规划和城市设计具有丰富的文化内涵和历史特点,反映了古代人民对城市建设和居住环境的智慧与追求。

习题及方法:1.习题:古代城市选址的主要因素是什么?解题方法:回顾知识点中关于地理环境因素的描述,提取关键信息。

中国古代都城商业布局演变特征摘要我国作为世界五大文明古国之一,历史悠久,古代就先后经历了原始社会,奴隶社会,封建社会三个阶段。

这是段辉煌的历史,无论是他的政治还是经济,思想文化在世界上都是排在前列的。

而他的都城是反映他整个朝代的面貌的有力佐证又尤其是它的商业。

本文将从我国古代都城的商业布局这方面做个研究。

从他的商业产生,发展,繁荣以及进一步发展总结出我国古代商业布局的演变特征。

最后还与资本主义国家的商业市场进行一个粗略的对比,从而为我国现代商业布局提供些借鉴。

关键词:中国古代都城的商业布局比较借鉴一,引言:我国作为唯一一个现存至今的文明古国,拥有着辉煌的历史。

尤其是古代史,先后经历了夏朝,商朝,西周,春秋,战国,清朝、西汉、东汉、三国、西晋、东晋十六国,南北朝、隋朝、唐朝、五代、宋辽夏金、元朝、明朝和清朝等,每个朝代都展示了不一样的内容,而都城作为一个王朝或政权的政治中心,往往又是其经济和文化中心。

在经济方面,曾有过繁华的都市,也有过闭关锁国的悲哀。

其变幻的政治,思想文化亦是影响着经济的发展,而商业在中国古代也在不断的变化着。

使得我国古代都城的商业布局也在不断的演变,在中华大地上留下他繁华衰落的烙印。

二,商业市场的产生:在原始社会的漫长岁月中,人类过着完全依附自然采集的生活,到新石器时代,农业才逐渐发展并成为主要的生产方式,但就整个原始社会而言,并没有产生私有制,“天下为公”也就没有交换及商业。

因而更没有所谓的市。

到奴隶社会时期,随着生产力的发展,出现了私有,产生了商业。

起初夏时这种交换是不固定的,“交易而退,各得其所”。

后来因交易的扩大才产生了“市”或“市井”。

这类“市”集中在都城分散在各个居民点。

商代时,商业有了新的发展,在都城的北面及南面有手工作坊。

到周朝时,西周都城丰京及镐京已经有了形成了一城两区的格局,东周时有王都——国都——采邑三级城邑网。

《考工记》中记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,前朝后市,市朝一夫。