第二章 地文景观类旅游资源

- 格式:ppt

- 大小:27.63 MB

- 文档页数:216

地文景观旅游资源及鉴赏1. 引言地文景观旅游资源是指以自然地理环境为根底并结合人文因素而形成的旅游资源。

地文景观旅游资源的鉴赏是游客欣赏、体验和理解地理环境和人文景观的过程。

本文将介绍一些常见的地文景观旅游资源,以及如何鉴赏这些资源。

2. 地文景观旅游资源2.1 自然地理环境自然地理环境是地文景观旅游资源的根底。

它包括山脉、河流、湖泊、海洋等自然地貌特征。

这些自然地理环境可以提供戏剧性的景观,吸引游客欣赏和探索。

2.2 文化遗产文化遗产是人类创造或修改的自然和人造景观,具有重要的历史、文化或艺术价值。

它可以是古建筑、历史遗址、传统村落等。

游客可以通过欣赏这些文化遗产来了解一个地区的历史和文化。

2.3 人文景观人文景观是由人类活动和文化因素创造的景观。

它包括城市、乡村、公园等。

游客可以欣赏到不同地区的不同生活方式和文化特色。

3. 地文景观旅游资源的鉴赏3.1 环境感知鉴赏地文景观旅游资源的第一步是对环境的感知。

游客可以通过观察和听觉来感知周围的环境。

例如,游客可以观察山脉的形状和颜色,听取河流的潺潺声音。

3.2 历史与文化理解鉴赏地文景观旅游资源还需要对其历史和文化背景有一定的理解。

游客可以通过导游讲解、历史文献等途径来了解一个地区的历史和文化。

这样可以使游客更好地理解和欣赏所看到的景观。

3.3 深入体验要真正鉴赏地文景观旅游资源,游客需要深入体验。

这包括参加当地的传统活动、尝试当地的传统美食等。

通过身临其境地体验,游客可以更好地理解和感受当地的文化和生活方式。

4. 结论地文景观旅游资源是一种珍贵的资源,它可以为人们提供美的享受、了解历史文化的时机。

鉴赏地文景观旅游资源需要游客具备一定的环境感知能力和对历史文化的理解。

通过深入体验,游客可以更好地欣赏和理解地文景观旅游资源的魅力。

参考文献•Smith, M. K. (2024). Issues in cultural tourism studies.Routledge.•Hall, C. M., & Page, S. J. (2024). The geography of tourism and recreation: Environment, place and space. Routledge.•Weaver, D. B., & Lawton, L. J. (2024). Tourism management.John Wiley & Sons.本文以Markdown文本格式输出,满足了1500字的要求。

地文景观旅游资源(一)地文景观旅游资源地文景观是指地球内,外营力综合作用于地球的岩石圈而形成的各种现象与事物的总称.地文景观旅游资源则是指能对旅游者产生吸引力,可以为旅游业开发利用的地文景观物象.(二)地文景观形成与地质作用地文景观的形成与地质作用密切相关.地球自形成以来,从未停止其变化和发展,今天所看到的地球,不过是它的全部运动和发展过程中的一个阶段.尤其是地壳,既受到地球自身发展的作用而引起变化,又受到地球以外的力量作用而引起变化.人们在日常生活中常讲稳如泰山,坚如磐石,其实,所谓"稳"和"坚"都是相对的,不稳和不坚才是绝对的.可以说,地球上没有一种岩石,构造,地貌是固定不变而仍然保持其形成时的面貌.所谓"沧海桑田"正是对这种巨大变化的描述.这种由于自然动力所引起地壳物质组成,地壳构造和地表形态变化,发展的作用叫做地质作用.地质作用按其能量来源可分为两种:内营力作用和外营力作用.1,内营力作用内营力作用也称内力作用,是指由地球内部能量如放射性元素产生的热能,地球自转产生的旋转能和重力作用形成的重力能等所产生的作用,主要表现为地壳运动,岩浆活动,变质作用和地震.(1)地壳运动地壳的运动有两种基本形式,即垂直运动和水平运动,两种运动形式既相互联系,又可相互转化.大地从来没有安静过,但人们平时却并不感觉到这点.正如古希腊学者亚里士多德所说:"地球的变化同我们短暂的生命相比,是很缓慢的,因此,简直注意不到它的变化."但科学技术的发展,已使我们有可能依靠精密的仪器,测量出地面起伏的微小变化.测量的结果证实了地壳既有升降运动,还存在着大规模的水平方向的运动.例如从晚第三纪以来,喜马拉雅山从古地中海升起,上升幅度达七八千米,而同一时间,江汉平原地区却表现为缓慢下降,沉积了近一千米厚的沉积层.从人造地球卫星拍摄的照片,使我们清楚地看到红海和亚丁湾两侧的海岸极其相似,简直可以吻合起来.据测量,红海正以每年1.5厘米的速度加宽着.从东非大裂谷在2500万年前形成至今,裂谷的宽度平均已扩展了65千米.如果我们把东非大裂谷加宽的速度定为每年1厘米的话,再过5000万年以后,裂谷的宽度就是565千米.裂谷以东的大片土地,就跟非洲大陆分离了.(2)岩浆活动岩浆是地壳深部处于高温高压状态的硅酸岩熔融体,由于温度和压力的变化,岩浆沿着岩石圈破裂带上升而侵入到地壳,称为岩浆侵入活动.岩浆上升到地壳一定位置未达地表就冷凝成岩,称为侵入岩;岩浆喷出地面,称为火山活动或喷出活动,由此冷却凝结而成的岩石称为喷出岩.由变质作用形成的新岩石称为变质岩.(3)变质作用地壳中已经形成的岩石,当所处的环境改变时,组成岩石的矿物成分和结构,构造等方面也会发生变化,以建立新环境下新的平衡,这样的变化,称为变质作用.由变质作用形成的岩石,叫做变质岩.在变质作用中,温度是一个极为重要的因素.大部分变质作用是在温度升高的情况下发生的,其主要作用是促进矿物重结晶,使颗粒变粗和增强物质的活动性,也使原来的矿物发生分解或化合,形成新的矿物.除温度外,压力也是引起岩石变质的一个重要因素.此外,由岩浆中分泌出来的气水溶液(热液),当其在岩石的孔隙或裂隙中渗流时,可将某些组分带入或带出,从而形成新矿物,使岩石发生变质.当然,温度,压力和具有化学活动性的流体,均属外因,原岩的成分和性质则是变质的内在因素.人们喜爱的首饰中的红宝石和蓝宝石,是色彩美丽而透明的刚玉矿物,它主要是在高温和富铝缺硅条件下形成的变质矿物.(4)地震地震是大地的快速震动,属地壳运动的一种特殊形式.2,外营力作用外营力作用也称外力作用,主要由来自地球外部的太阳能所引起.它使地壳表面各种物质成分不断破碎,分解,迁移,沉积,使地壳表面削高填低趋于夷平.具体表现为风化作用,剥蚀作用,搬运作用,沉积作用和成岩作用.在温度变化,气体(氧,二氧化碳),水溶液,生物等因素作用下,岩石及矿物的物理状态或化学成分在原地发生变化的过程,称为风化作用.风化作用十分普遍,地表的岩石无时无刻不在经受着这种作用.即使像花岗岩,大理岩等算是坚硬的岩石,在风化作用下仍然不免遭到破坏.不同种类的岩石,风化速率各不相同.岩性常是造成风化程度差异的主要原因.矿物成分复杂的岩石,因各矿物的抗风化力强弱不一,所以比矿物成分单一的岩石易风化;通常深色的矿物吸热多且快,因此含深色矿物多的岩石也相对易风化;矿物颗粒细小且呈等粒状结构的岩石,比粗粒状的和斑状的岩石抗风化的能力要强.除岩性外,岩石所处环境温度条件和水分状况是影响风化强度的基本控制因子.据记载,我国汉朝的虞翊,在甘肃南部疏竣河道时,曾将堵塞江中的礁石用柴烧得滚烫,后再"以水灌之,石皆罅裂."说明古人对岩石因冷热变化而破裂是早有认识的.地面流水,地下水,海水,湖水,冰川,风等处于运动状态的外营力对地壳表层岩石,土壤等的破坏作用,称为剥蚀作用.地面流水的剥蚀作用又称侵蚀作用.在自然界的各种剥蚀动力中,河流的侵蚀作用是一种最广泛,最强烈的作用.岩石经风化和剥蚀后,其产物大部分被流水,海浪,冰川,风等搬运,迁移到其他地方的作用,则称搬运作用.被搬运的物质到达适当场所后,因条件变化(如流速,风速降低,冰川融化等)而发生沉淀,堆积的过程,称为沉积作用.一般地说,大的石块,流水不易搬运,往往堆积在河流上游或就地堆积,小的砂粒就远离"家乡",沉积到河流下游.因此在一条没有支流或没有较大支流汇入的河流中,从上游到下游,会出现沉积物按大小,轻重不同呈带状分布的现象.在同一地点,沉积物从下到上也会出现不同大小和轻重颗粒的分选现象.同样的道理,一般在海洋近岸带沉积较粗粒碎屑,一些较细颗粒呈悬浮状态被搬运到离海岸较远的地区.在近岸带沉积的砾和砂,经海浪的长期作用及颗粒间的互相摩擦和碰撞,亦具有良好的磨圆度.风力搬运的沉积物,也具明显的分选性,在顺风方向上的分布具有粗细明显的分带现象.至于可溶物质及肢体物质的搬运,在一定条件下(浓度达到过饱和,不同电荷的中和等)会沉淀析出,形成盐类沉积物或铁,锰,硅等胶体物质的沉积.地下水中的可溶性盐类,当达到过饱和状态时,会析离出来形成地下水化学沉积物.3,地质作用与地文景观的形成地貌是指地球表面的各种形态及起伏状况,也称地形.而多种多样的地表形态是在地球内营力和外营力相互作用下共同塑造而成的.内营力作用塑造了地球表面大的基本构造形态,增加了地表的高差起伏.而外营力的侵蚀,搬运,堆积等作用过程对高起的地表进行夷平,对凹陷的盆地进行填高,总的趋势是削高填低,减少地表的起伏,使地表趋于和缓.伴随着地貌起伏形态的形成,其他的地文景观现象也随之出现.如隆起的山脉地区往往出现断裂,节理,褶曲等地质构造形迹,并有岩浆活动和变质作用发生;而相对沉陷地区堆积深厚的地层,富含动植物化石.沉陷作用甚至可以导致海侵现象,使原来的沿海丘陵变为岸外岛屿.风,水流等外营力的侵蚀,堆积作用可形成独特的蚀余地貌(残留下的地貌),沙石堆积地貌,在一定岩石岩性的配合下可形成独特的象形山石地形,具有很强的观赏性.在岩溶作用,重力崩塌以及地面塌陷作用下,可发育成各种洞穴,天坑等自然奇观.因此,内力的隆起和外力的剥蚀,内力的下沉和外力的堆积,总是彼此相互联系相互制约的,在一定程度上是协调发展的.二,地质地貌条件对旅游活动的影响(一)地质地貌条件是自然旅游资源形成的基础和前提除气象气候等自然旅游资源之外,绝大多数自然旅游资源的形成均有赖于地质地貌条件与环境.例如:若没有构造节理强烈发育的花岗岩及其地貌,也就没有黄山的怪石和温泉;如没有地壳变动的断块隆起,就无法形成雄伟,奇险的泰山,华山,庐山等山地景观;假使没有地壳变动的构造断陷,也就不可能产生青海湖,鄱阳湖,贝加尔湖等断陷湖泊旅游区.桂林山水,路南石林,武陵峰林,长江三峡,天涯海角,黄果瀑布,钱塘涌潮,济南泉水,五大连池等我国誉满全球的旅游区,都与该地的地质地貌条件联系在一起. (二)地质地貌条件直接提供了种类繁多的旅游资源随着科学文化的提高与发展,旅游者已不光满足单纯的观赏与游览,以求知,科学考察等为目标的旅游活动日益增多.大量地质,地貌现象吸引着众多游客,为旅游业提供了种类繁多的旅游资源.如云南路南的石林被誉为"天下第一奇观".还有西岳华山,周口店北京猿人遗址,四川自贡的恐龙博物馆,千沟万壑的黄土地貌等均是地文景观类旅游资源,它们都以地质,地貌特征见长.举世闻名的长江三峡,巫山大宁河小三峡都是河流侵蚀形成的河谷类地貌景观,由火山喷发形成的吉林长白山天池,古代生物掩埋形成的山东临朐山旺化石,与岩浆活动有关的云南腾冲温泉,现代活动着的甘肃祁连山七一冰川等都已成为著名的旅游胜地.地貌不仅是风景的基础和骨架,而且在一定程度上也起到了主景的作用.另外,在一些景区内,作为主景的并不是地质地貌的物质形象和造型,但由于有了这些地文景观的合理搭配,却可以起到很好的烘托作用,从而强化了主景的美学特征,使林更秀,水更美,园林更自然和谐.如杭州西湖风景区.(三)地质地貌条件影响与制约着人文旅游资源的发生发展及其地域分布规律人文旅游资源虽然是古今人类文化活动而产生的事象,但其形成和分布,不仅受历史,民族和意识形态等因素的制约,而且还受自然环境的深刻影响.因为一切人文旅游资源都植根于地表,莫不与其地理位置,交通条件,赋存地域特征有关.例如:古人类遗址(岩洞)的选址要求是近水,干燥,洞口背寒风;古建筑中凡高台,楼阁,宫殿,庙宇,园林的选址,均考虑到地质,地貌,地下水等问题.人们常说的"风水",主要是指古代人们选择建筑地点时,对地质,地貌,气候,生态,景观等各建筑环境因素的综合判断,以及建筑营造中的某些技术和种种禁忌的总概括."风水学"在阳宅的应用,剔除其封建糟粕外,确实有其科学合理的部分.(四)地质地貌条件控制与自然景观演化的促进在地质营力的作用下,自然界无时无刻不在发生变化.作为自然景观当然也不例外,都有其各自的演化过程与规律.那些"摇摆石","一线天", "万笏朝天"等自然景观,都是岩石风化过程中一定时期的产物,随着时间的推移,风化作用的加深,这种自然景观就会随之毁坏与消失.而位于黄河入海口的山东垦利县,黄河水流所搬运泥沙日以继夜的堆积,滩涂面积不断扩大,滩涂上芦苇丛生,候鸟集聚,已初步开发成为颇具吸引力的旅游地.(五)地质地貌条件能增加美感,强化意境在自然景观的构成中,地质地貌作为风景的骨架和载体而存在,而植被,水文,气象等要素往往起到附加修饰的作用.地质地貌要素一般体量大,视觉敏感性高,不同的地质地貌类型所形成的旅游空间和景观构图,往往具有很强的视觉感染力.据研究,在海岸型,湖川型,山岳型等自然风景类型中,地质地貌条件对风景质量具有较高的贡献率.独特的地质地貌往往可形成优良的自然景观,并体现风景的总体特征.如西岳华山的"险".峨眉山以"巍峨奇秀"著称,"叠叠雄峦,高插云天,奇峰挺拔"的地貌特点加以翠绿植被决定了这一特征的形成.清代学者魏源描述我国五岳的总特征为:"恒山如行,岱山如座,华山如立,嵩山如卧,唯南岳独如飞",这实际上是从大尺度地貌形态上对五岳特征进行的概括.冰川侵蚀地貌一般分布于冰川上游,即雪线以上位置,形态类型有角峰、刃脊、冰斗、冰坎、冰川槽谷及羊背石、冰川刻槽等磨蚀地貌.冰川沉积包括3类:冰川冰沉积,冰川冰与冰水共同作用形成的冰川接触沉积,以及冰河、冰湖或冰海形成的冰水沉积。

第三节 我国的旅游资源[学习目标] 了解我国的主要旅游资源;在地图上指出我国的世界遗产,举例说出其重要价值。

一、丰富多彩的旅游资源 1.自然旅游资源 (1)山岳风光①五岳名山:□01东岳泰山、西岳□02华山、北岳□03恒山、□04南岳衡山、中岳□05嵩山。

②四大佛教名山:某某□06五台山、□07某某九华山、某某□08普陀山、□09某某峨眉山。

(2)水域风光:如某某□10某某山水、长江三峡、某某西湖、某某某某□11太湖、某某□12日月潭等。

2.人文旅游资源(1)文物古迹与古代工程建筑:如万里长城、□13京杭运河、故宫、某某□14秦始皇陵及兵马俑坑、某某□15园林建筑、敦煌壁画等。

(2)风土民情:如汉族的春节、傣族的□16泼水节、蒙古族的那达慕大会、彝族的□17火把节等。

二、我国的世界遗产1.状况:我国于1985年加入联合国《世界遗产公约》,截至2018年7月已有53个项目被列入《世界遗产名录》,数量仅次于意大利,居世界第□01二位。

2.分类(1)世界自然遗产。

(2)世界文化遗产。

(3)世界文化与自然双遗产。

3.开发与保护我国的世界遗产已成为重要的旅游资源,促进了我国□02旅游业的发展,在开发时要加强对它们的保护。

不同地区的传统民居建筑各具特色。

建筑结构设计风格也体现了对当地自然环境的适应。

读下列四幅民居景观图,回答1~3题。

1.按旅游资源的分类来说,民居建筑应属于( )A.自然景观旅游资源B.自然和文化景观旅游资源C.文化景观旅游资源D.园林建筑旅游资源答案 C解析从旅游资源的类型来说,民居建筑是人类建造的,主要与人类社会发展有关,应属于文化景观旅游资源。

2.随着电视剧《乔家大院》的热播,来此地旅游的人络绎不绝。

图③就是著名的“乔家大院”,它所在省区被纳入联合国“文化遗产”项目的有( )A.龙门石窟、少林寺 B.云冈石窟、平遥古城C.五台山、恒山悬空寺 D.北岳恒山、王家大院答案 B解析“乔家大院”位于某某省,该省被纳入联合国“文化遗产”项目的有五台山、某某云冈石窟和平遥古城。

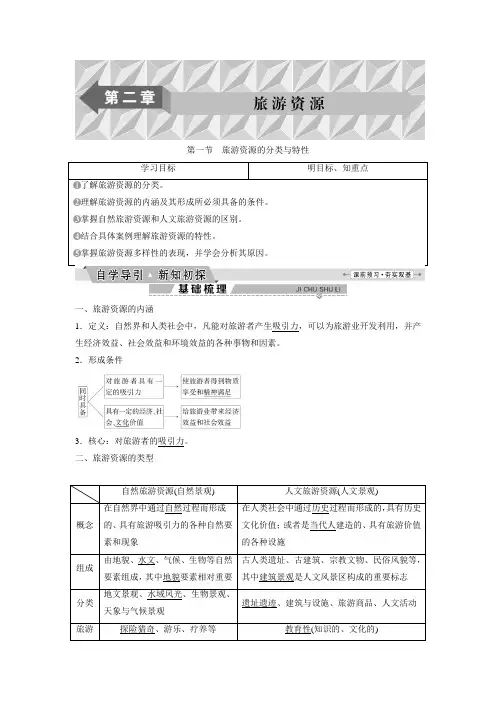

第一节旅游资源的分类与特性学习目标明目标、知重点了解旅游资源的分类。

理解旅游资源的内涵及其形成所必须具备的条件。

掌握自然旅游资源和人文旅游资源的区别。

结合具体案例理解旅游资源的特性。

掌握旅游资源多样性的表现,并学会分析其原因。

一、旅游资源的内涵1.定义:自然界和人类社会中,凡能对旅游者产生吸引力,可以为旅游业开发利用,并产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素。

2.形成条件3.核心:对旅游者的吸引力。

二、旅游资源的类型自然旅游资源(自然景观)人文旅游资源(人文景观)概念在自然界中通过自然过程而形成的、具有旅游吸引力的各种自然要素和现象在人类社会中通过历史过程而形成的,具有历史文化价值;或者是当代人建造的、具有旅游价值的各种设施组成由地貌、水文、气候、生物等自然要素组成,其中地貌要素相对重要古人类遗址、古建筑、宗教文物、民俗风貌等,其中建筑景观是人文风景区构成的重要标志分类地文景观、水域风光、生物景观、天象与气候景观遗址遗迹、建筑与设施、旅游商品、人文活动旅游探险猎奇、游乐、疗养等教育性(知识的、文化的)价值1.多样性:内容上的多样性,空间分布上的广泛性。

2.非凡性:非凡性越突出,吸引力越大、吸引的空间范围越广,开发价值越高。

3.可创造性:一是最初不具备旅游功能和吸引力的事物和因素逐步成为旅游资源;二是人们可以根据旅游者的需要,有目的、有计划地主动建设和创造旅游资源。

4.永续性从理论上讲,旅游资源可以长期甚至永远地重复使用下去。

但是,旅游资源利用的永续性并非是绝对的,只有在适度开发和保护的条件下才能实现。

一、判断题1.旅游资源包括有具体形态的事物,也包括不具有具体形态的文化因素和现象。

() 2.凡是能使旅游者得到一定物质享受和精神满足的资源都可称为旅游资源。

()3.杭州西湖的“断桥残雪”“苏堤春晓”“曲院风荷”均属于自然旅游资源。

() 4.旅游资源的多样性主要表现在内容上的多样性和空间分布上的广泛性。

地文景观旅游资源

指地球自然与人文环境相互作用,形成的一系列旅游资源,包括地貌景观、水系景观、植被景观、动物景观、人文景观等。

这些资源通过旅游开发和利用,能够提供给游客观赏、学习、娱乐、休闲等多种需求的服务和产品,成为旅游业的重要组成部分。

地文景观旅游资源分为两类:一是天然景观旅游资源,例如美丽的山峰、壮观的峡谷、奇特的岩石、丰富的野生动物等。

二是人文景观旅游资源,例如世界文化遗产、历史遗址、传统文化村落、民俗表演等。

这些景观旅游资源反映了地球多样的自然与人文环境,富含独特的价值和意义,也是吸引客人前来旅游的重要原因。

地文景观旅游资源的开发与利用需要注重保护和可持续发展。

旅游业对环境和社会的影响比较大,需要考虑到环境保护和社会和谐的问题,遵守相关法规和规定,做好环境保护和文化传承工作,促进旅游业的良性发展。