血清学反应

- 格式:ppt

- 大小:2.07 MB

- 文档页数:24

一、形态结构和培养特性观察1、微生物的形态结构观察主要是通过染色,在显微镜下对其形状、大小、排列方式、细胞结构(包括细胞壁、细胞膜、细胞核、鞭毛、芽孢等)及染色特性进行观察,直观地了解细菌在形态结构上特性,根据不同微生物在形态结构上的不同达到区别、鉴定微生物的目的。

2、细菌细胞在固体培养基表面形成的细胞群体叫菌落(colony)。

不同微生物在某种培养基中生长繁殖,所形成的菌落特征有很大差异,而同一种的细菌在一定条件下,培养特征却有一定稳定性。

,以此可以对不同微生物加以区别鉴定。

因此,微生物培养特性的观察也是微生物检验鉴别中的一项重要内容。

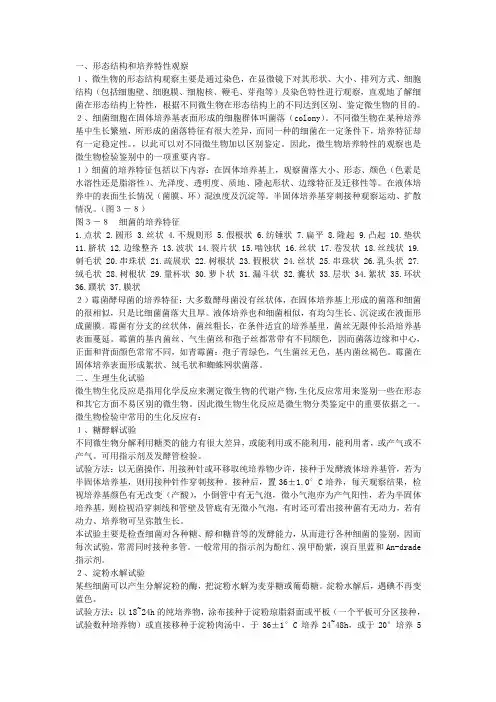

1)细菌的培养特征包括以下内容:在固体培养基上,观察菌落大小、形态、颜色(色素是水溶性还是脂溶性)、光泽度、透明度、质地、隆起形状、边缘特征及迁移性等。

在液体培养中的表面生长情况(菌膜、环)混浊度及沉淀等。

半固体培养基穿刺接种观察运动、扩散情况。

(图3-8)图3-8细菌的培养特征1.点状2.圆形3.丝状4.不规则形5.假根状6.纺锤状7.扁平8.隆起9.凸起 10.垫状11.脐状 12.边缘整齐 13.波状 14.裂片状 15.啮蚀状 16.丝状 17.卷发状 18.丝线状 19.刺毛状 20.串珠状 21.疏展状 22.树根状 23.假根状 24.丝状 25.串珠状 26.乳头状 27.绒毛状 28.树根状 29.量杯状 30.萝卜状 31.漏斗状 32.囊状 33.层状 34.絮状 35.环状36.蹼状 37.膜状2)霉菌酵母菌的培养特征:大多数酵母菌没有丝状体,在固体培养基上形成的菌落和细菌的很相似,只是比细菌菌落大且厚。

液体培养也和细菌相似,有均匀生长、沉淀或在液面形成菌膜。

霉菌有分支的丝状体,菌丝粗长,在条件适宜的培养基里,菌丝无限伸长沿培养基表面蔓延。

霉菌的基内菌丝、气生菌丝和孢子丝都常带有不同颜色,因而菌落边缘和中心,正面和背面颜色常常不同,如青霉菌:孢子青绿色,气生菌丝无色,基内菌丝褐色。

红细胞凝集反应要点概括红细胞凝集反应,简称血凝反应,是一种血清学反应,属于血型鉴定的一种方法。

主要应用于血型鉴定、免疫学检测、临床诊断、疾病预测等领域。

下面将对红细胞凝集反应的要点进行概括。

一、定义红细胞凝集反应是指在特定条件下,同种动物、人类或异种动物实验血清与红细胞混合后所引起的现象,是一种渐进性的凝集现象。

二、原理红细胞凝集反应是依据特异性抗体与血型抗原相互作用所引起的,相互作用一般分为两种类型:1. 血凝素型反应:红细胞面膜上的抗原与特异性抗体结合,该类反应是凝集现象的基础。

2. 不完全抗体型反应:通过不完全抗体与抗体相互作用所产生的凝集反应。

三、血型抗原和抗体1. 血型抗原血型抗原分为A、B、O、Rh等,抗原分布于红细胞的表面。

人类中O型血没有表面抗原。

2. 抗体抗体分为IgG、IgM、IgA、IgD、IgE。

不同种类的抗体可导致不同的凝集反应。

四、步骤1. 血清准备:准备好已知或未知的血清样品。

2. 红细胞准备:准备与血清样品相应的红细胞,一般红细胞来自于人类或动物等实验对象。

3. 混合试验:将血清和红细胞混合,在特定的温度和时间的条件下进行反应。

一般来说,反应温度为37°C,反应时间为30分钟。

4. 观察和分析:观察试管中的混合物是否出现凝集现象。

通过凝集程度、凝集规律等特征来分析反应结果。

五、操作注意事项1. 操作设备:准备好洁净无菌的试管、移液器等玻璃仪器。

2. 反应温度:温度控制应准确无误。

3. 反应时间:反应时间控制应合理,以保证反应结果的准确性。

4. 血清和红细胞的匹配:在选择血清样品和红细胞时,应注意它们之间的兼容性。

6. 结论红细胞凝集反应是一种可靠的血型鉴定方法,通过它可以了解血型抗原和抗体之间的相互作用关系,从而帮助临床医生做出正确诊断并采取针对性的治疗方法。

在操作过程中,应注意仪器设备的准备、操作流程的规范,以及反应结果的准确性,做好各项操作细节,从而保证测试的准确性和可靠性。

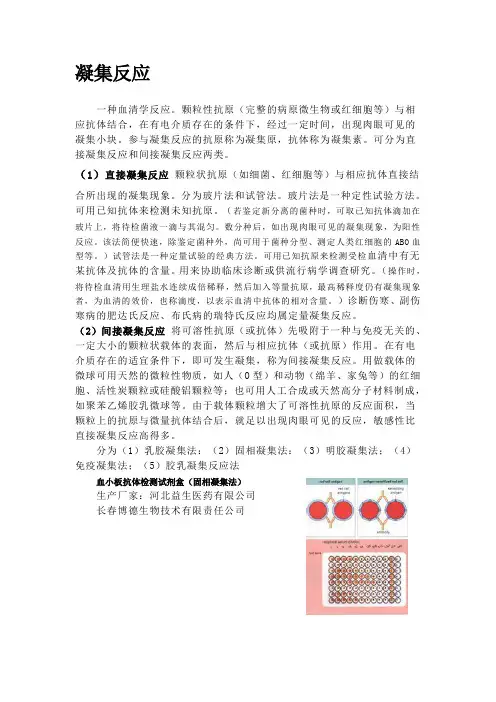

凝集反应一种血清学反应。

颗粒性抗原(完整的病原微生物或红细胞等)与相应抗体结合,在有电介质存在的条件下,经过一定时间,出现肉眼可见的凝集小块。

参与凝集反应的抗原称为凝集原,抗体称为凝集素。

可分为直接凝集反应和间接凝集反应两类。

(1)直接凝集反应颗粒状抗原(如细菌、红细胞等)与相应抗体直接结合所出现的凝集现象。

分为玻片法和试管法。

玻片法是一种定性试验方法。

可用已知抗体来检测未知抗原。

(若鉴定新分离的菌种时,可取已知抗体滴加在玻片上,将待检菌液一滴与其混匀。

数分种后,如出现肉眼可见的凝集现象,为阳性反应。

该法简便快速,除鉴定菌种外,尚可用于菌种分型、测定人类红细胞的ABO血型等。

)试管法是一种定量试验的经典方法。

可用已知抗原来检测受检血清中有无某抗体及抗体的含量。

用来协助临床诊断或供流行病学调查研究。

(操作时,将待检血清用生理盐水连续成倍稀释,然后加入等量抗原,最高稀释度仍有凝集现象者,为血清的效价,也称滴度,以表示血清中抗体的相对含量。

)诊断伤寒、副伤寒病的肥达氏反应、布氏病的瑞特氏反应均属定量凝集反应。

(2)间接凝集反应将可溶性抗原(或抗体)先吸附于一种与免疫无关的、一定大小的颗粒状载体的表面,然后与相应抗体(或抗原)作用。

在有电介质存在的适宜条件下,即可发生凝集,称为间接凝集反应。

用做载体的微球可用天然的微粒性物质,如人(O型)和动物(绵羊、家兔等)的红细胞、活性炭颗粒或硅酸铝颗粒等;也可用人工合成或天然高分子材料制成,如聚苯乙烯胶乳微球等。

由于载体颗粒增大了可溶性抗原的反应面积,当颗粒上的抗原与微量抗体结合后,就足以出现肉眼可见的反应,敏感性比直接凝集反应高得多。

分为(1)乳胶凝集法:(2)固相凝集法:(3)明胶凝集法;(4)免疫凝集法;(5)胶乳凝集反应法血小板抗体检测试剂盒(固相凝集法)生产厂家:河北益生医药有限公司长春博德生物技术有限责任公司。

第十一章免疫学技术概论免疫学技术是指利用免疫反应的特异性原理,建立各种检测与分析技术,以及建立这些技术的各种制备主意。

免疫学技术包括:①免疫血清学技术:用于检测抗原或抗体的体外免疫反应技术,或称免疫检测技术②细胞免疫技术:用于分析研究机体细胞免疫功能与状态的免疫学技术③免疫制备技术:用于建立免疫检测主意的技术第 1 节免疫血清学技术抗原与相应抗体在体内和体外均能发生特异性结合反应,因抗体主要来自血清,因此在体外举行的抗原抗体反应称为血清学反应或免疫血清学技术。

一、免疫血清学反应的基本原理抗原与抗体的特异性结合,主要是基于抗原与抗体分子结构及立体构型的互补,以及由多种因素造成的两者在分子间引力参加下发生的可逆性免疫化学反应。

1.抗原抗体的结合力①库仑引力/静电引力:是抗原与抗体带有相反电荷的氨基与羧基之间互相吸引的力。

其大小与两个电荷间距离的平方呈反比。

②范德华引力:是原子与原子、分子与分子互相临近时分子极化作用产生的一种吸引力,引力大小与分子空间构象的互补性有关。

③氢键作用:是供氢体上的氢原子和受氢体原子间的引力。

④疏水作用:在水溶液中两个疏水基团互相接触,因为对水分子的排斥而趋向聚拢的力。

疏水作使劲在抗原抗体结合力中作用最强。

2.抗原抗体的亲和力与亲合力①亲和力(affinity):指抗体的抗原结合位点与相应的抗原决定簇之间的结合强度,它是抗原抗体间固有的结合力。

亲和力可用平衡常数K表示:K=K1/K2 (K1为结合常数,K2为解离常数)②亲合力(avidity):指一个抗体分子与囫囵抗原表位之间结合的强度,与抗体结第 1 页/共7 页合价直接相关。

亲合力表现为多价优势。

3.抗原抗体的胶体特性及亲水性转化为疏水性①胶体特性:抗体和大多数抗原同属蛋白质,在通常的反应条件下均带有负电荷,使极化的水分子在其周围形成水化层,成为亲水胶体。

②亲水性改变:抗原抗体结合使表面电荷减少,水化层变薄,失去亲水性能,抗原抗体复合物由亲水胶体转化为疏水胶体。

血清学反应血清学反应介绍:血清学反应(serologic reactions)是指相应的抗原和抗体在体外进行的结合反应。

由于抗体主要存在于血清中,进行这类反应时一般都要用含有抗体的血清作为实验材料,所以把体外的抗原、抗体反应称为血清学反应。

这类反应是根据抗原、抗体具有高度特异性的原理来进行实验的,即用已知的一方来检测另一方的存在。

既可定性,又可定量。

可用已知抗体来检测未知抗原,如鉴定病原微生物;也可用已知抗原来检测未知抗体,如协助诊断某种疾病。

血清学反应正常值:异常结果:(1)抗原与抗体结合时没有交叉反应。

(2)解离后的抗原、抗体性质不变。

(3)没有未结合的抗原或抗体游离于上清液中。

血清学反应临床意义:异常结果:(1)抗原与抗体的结合具有高度特异性,但当两种不同抗原分子上有共同抗原决定簇存在时,则与抗体结合时可出现交叉反应。

(2)抗原与抗体的结合是分子表面的结合。

两者的结合虽相当稳定,但是可逆的,在一定条件下可发生解离,解离后的抗原、抗体性质不变。

(3)抗原、抗体的结合按一定比例,只有在比例适当时才会出现可见反应。

若抗原、抗体比例不合适,就会有未结合的抗原或抗体游离于上清液中,不能形成大块免疫复合物,故不能呈现可见反应。

需要检查的人群:血液病患者,接触传染病感染源的人群。

血清学反应注意事项:不合宜人群:反复溶血。

检查前禁忌:避免服用氧化性药物,保持空腹抽血。

检查时要求:无特殊要求。

血清学反应检查过程:用末梢血主要有耳垂取血和指尖取血两个部位,婴儿可在脚后跟取血。

耳垂取血痛感较轻,但取血量较少,特别是耳垂较小的人比较难于取血。

指尖取血痛感较明显,但采血量较多,特别是对于血常规化验,可得到较为稳定的测定结果。

采血前应将皮肤清洗干净。

在冬季寒冷的室外进到室内后不要立即取血,应使身体暖和以后,特别是应使采血的耳垂和手暖和起来。

在采指血前不要用热水烫手,保持手指干燥,如指尖有伤口、甲沟炎、红肿或皮肤病应避开使用此手指。

第五节中和试验抗原与相应抗体在体内和体外均能发生特异性结合,因抗体主要来自血清,因此在体外进行的抗原抗体反应称为血清学反应或免疫血清学技术。

第一节概述免疫血清学技术按抗原抗体反应性质不同可分为:1. 凝聚性反应包括凝集试验和沉淀试验。

2. 标记抗体技术包括荧光抗体、酶标抗体、放射性标记抗体、发光标记抗体技术等。

3. 补体参与的反应补体结合试验、免疫黏附试验等。

4. 中和反应病毒中和试验、毒素中和试验。

一、血清学反应的一般特点1. 特异性与交叉性血清学反应具有高度特异性,如抗猪瘟病毒的抗体只能与猪瘟病毒结合,而不能与口蹄疫病毒结合。

这是血清学试验用于分析各种抗原和进行疾病诊断的基础。

但若两种天然抗原之间含有部分共同抗原时,则发生交叉反应。

交叉反应是区分血清型和亚型的重要依据。

2. 抗原抗体结合机理抗原和抗体的结合为弱能非共价键结合,其结合力决定于抗原决定簇和抗体的抗原结合点之间形成的非共价键的数量、性质和距离。

常规的血清学反应,如凝集反应、沉淀反应、补体结合反应等,只有在抗原与抗体呈适当比例时,结合反应才出现凝集,沉淀等可见反应,在最适比例时,反应最明显。

这种因抗原过多或抗体过多而出现抑制可见反应的现象,称为带现象。

二、血清学反应的影响因素1.电解质特异性的抗原和抗体具有对应的极性基(羧基、氨基等),它们互相吸附后,其电荷和极性被中和因而失去亲水性,变为憎水系统。

易受电解质作用失去电荷而互相凝聚、发生凝集或沉淀反应。

2.温度较高的温度可以增加抗原和抗体接触的机会,从而加速反应的出现。

常用37℃水浴保温。

3.酸碱度血清学反应常用pH为6-8,过高或过低的pH可使抗原抗体复合物重新离解。

第二节凝聚性试验抗原与相应抗体结合形成复合物,在有电解质存在下,复合物相互凝聚形成肉眼可见的凝聚小块或沉淀物,根据此现象来测定相应抗体或抗原,称为凝聚性试验。

分为凝集试验和沉淀试验。

一、凝集试验细菌、红细胞等颗粒性抗原,与相应抗体结合,在有适当电解质存在下,形成肉眼可见的凝集团块,称为凝集试验。

习惯上把体内的抗原抗体反应称为免疫反应,体外的抗原抗体反应因为主要依靠于存在于血清中的抗体来进行,所以称为血清学反应。

1血清学反应的特点抗原抗体反应具有比较严格的特异性。

例如布氏杆菌的抗原只能与布氏杆菌的抗体发生反应;破伤风毒素只能与破伤风抗毒素反应等。

合适的比例。

一定量的抗原只能与一定量的抗体结合才出现可见反应。

一般认为抗原分子是多价的,可以结合多个抗体分子(一般可结合3~6个抗体分子),而抗体分子是双价的,可与两个抗原分子结合,只有两者比例合适,才能构成较大的集团,发生可见的凝集或沉淀反应。

可逆性。

抗原抗体结合是表面分子的结合,具有相对稳定性。

在某种情况下,能出现可逆反应。

例如毒素和抗毒素结合后仍可将其完整的分离开,并不影响毒素的毒性。

2实验方法2.1直接凝集反应(细菌凝集反应)有玻片法和试管法两种。

玻片法是将已知的免疫血清(或待检血清)与未知的抗原(或已知的抗原)各1滴,在玻片上混合,晃动玻片1~2min,出现可见的凝集现象者为阳性反应。

在兽医实践工作中,常用于传染病的诊断,如布氏杆菌病及鸡白痢等。

此外,还可用于各型沙门氏杆菌的定性。

试管法通常用已知抗原检查待检血清中相应抗体的有无及其含量(凝集价)。

在一系列试管中,将被检血清用生理盐水作倍比稀释,各加入等量已知抗原,以最高稀释度仍有明显凝集现象者为该被检血清的效价。

本法也常用于布氏杆菌及马副伤寒等病的诊断。

2.2间接凝集反应可溶性抗原与其相应的抗体不能发生肉眼可见的凝集反应,若将其吸附在颗粒性物体表面(称为致敏)再与相应抗体结合,便可出现可见的凝集现象,称为间接凝集反应。

若用红细胞作为载体,便称为间接血细胞凝集试验(简称间接血凝)。

本法敏感性极高,能测出极微量的抗体,兽医工作中常用来检查炭疽杆菌病、钩端螺旋体病等多种畜禽传染病的诊断和鉴定菌型的工作中。

2.2.1红细胞悬浮液的准备无菌采取绵羊脱纤维血,用pH7.2磷酸盐缓冲液洗涤3次,制成3%红细胞悬浮液。