第三章 病毒的复制

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:11

第三章病毒习题及答案一、名词解释1.包涵体:当病毒颗粒大量聚集并使宿主细胞发生病变时,形成了具有一定形态、构造并能用光镜观察的特殊群体,称为包涵体。

2.噬菌斑:将噬菌体与敏感宿主菌在固体培养基上培养一段时间后宿主细菌菌苔上出现的一个个透明圈或负菌落,称为噬菌斑。

3.烈性噬菌体:短时间内能在宿主细胞内增殖,产生大量子代噬菌体,并通过裂解寄主细胞而释放出来的噬菌体,被称为烈性噬菌体。

4.温和噬菌体:某些噬菌体侵染细菌后,将自身核基因组整合到宿主细胞核染色体上,随宿主细胞核基因组的复制而进行同步复制,并不引起寄主细菌裂解,称作温和噬菌体。

5.一步生长曲线:定量描述烈性噬菌体生长规律的实验曲线。

6.溶源性:温和噬菌体的侵入并不引起宿主细胞裂解,与宿主菌共存的特性称为溶源性或溶源现象。

7.溶源菌:是指在核基因组上整合有前噬菌体,能正常生长繁殖而不被裂解的细菌。

8.病毒多角体:多数昆虫病毒可在宿主细胞内形成光镜下呈多角形的包涵体,称为多角体。

9.类病毒:是由单链共价闭合环状RNA分子组成,专性寄生在活细胞内的分子病原体。

10.拟病毒:是一类包裹于真病毒粒中的有缺陷的类病毒。

11.朊病毒:朊病毒是一类不含核酸的传染性蛋白质分子。

二、包涵体和噬菌斑各有何实践意义?答:1、包涵体是病毒颗粒的群体形态,有助于对病毒的分离、纯化、鉴别和计数等许多实际工作。

由于不同病毒包涵体的大小、形状、组分以及存在于宿主细胞中的部位均不同,所以包涵体可用于病毒的快速鉴别和某些病毒疾病的辅助诊断指标。

2、噬菌斑有一定的形态,可用作该噬菌体的鉴定指标,也用于纯种分离纯化和计数。

三、简述测定噬菌体效价的双层平板法。

答:预先分别配制含2%和1%琼脂的底层培养基和上层培养基。

先用底层培养基在培养皿上浇一层平板,待凝固后,再把预先融化并冷却到45℃以下,加有较浓的敏感宿主和一定体积待测噬菌体样品的上层培养基,在试管中摇匀后,立即倒在底层培养基上铺平待凝,然后在37℃下保温。

医学微生物学教案第一章:微生物学基本概念1.1 微生物学的定义和发展史1.2 微生物的分类和特点1.3 微生物的观察和培养技术第二章:细菌2.1 细菌的形态与结构2.2 细菌的生理代谢2.3 细菌的遗传与变异2.4 细菌的分类与命名第三章:病毒3.1 病毒的形态与结构3.2 病毒的复制与感染机制3.3 病毒的分类与命名3.4 病毒与疾病的关系第四章:真菌4.1 真菌的形态与结构4.2 真菌的生理代谢4.3 真菌的分类与命名4.4 真菌与疾病的关系第五章:微生物与人类的关系5.1 微生物在自然界中的作用5.2 微生物在食品发酵中的应用5.3 微生物在药物研发中的应用5.4 微生物与人类健康的关联第六章:微生物实验室技术6.1 微生物实验室的安全与操作规范6.2 微生物的分离与纯化技术6.3 微生物的鉴定与计数方法6.4 常见微生物实验室检测案例分析第七章:抗生素与抗菌治疗7.1 抗生素的发现与发展史7.2 抗生素的分类与作用机制7.3 抗菌治疗的原则与策略7.4 抗生素的耐药性与防治措施第八章:感染性疾病8.1 感染性疾病的概述与分类8.2 传染病的传播途径与预防措施8.3 常见感染性疾病的临床表现与诊断8.4 感染性疾病的治疗与控制策略第九章:疫苗与免疫预防9.1 疫苗的原理与类型9.2 疫苗的研发与接种程序9.3 免疫记忆与疫苗的长期效果9.4 疫苗的不良反应与应对措施第十章:微生物学的前沿与发展10.1 微生物学的最新研究进展10.2 微生物组与人类健康的关系10.3 微生物病原体的进化与适应机制10.4 未来微生物学的发展方向与挑战重点和难点解析一、微生物学基本概念补充说明:微生物的分类包括原核生物、真核生物和病毒,特点包括微小、多样性、广泛分布等。

观察技术主要包括光学显微镜和电子显微镜,培养技术包括液体培养和固体培养等。

二、细菌补充说明:细菌的形态包括球形、杆形、螺旋形等,结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质等。

安徽农业大学《病毒学》PPT思考题第一章绪论1.与其他生物相比,病毒具有什么特点?病毒是一类既具有生物大分子属性和生物体基本特征,又具有细胞外感染性颗粒形式和细胞内繁殖性基因形式的十分独特的生物类群。

病毒:是介于生命和非生命之间的一种物质形式,是一类比较原始的、有生命特征的、能够自我复制和严格细胞内寄生的非细胞生物。

病毒的特点:(1)没有细胞结构;(2)仅有一种类型的核酸;(3)特殊的繁殖方式;(4)缺乏完整的酶系统和能量合成系统,也没有核糖体;(5)绝对的细胞内寄生。

2.简述病毒学研究内容及发展趋势。

病毒学研究的任务在于阐明病毒的性质及其与宿主的关系,研究的目的在于:(1)通过研究病毒,了解生命的一些基本问题;(2)预防和控制各种病毒性疾病的发生和流行;(3)利用病毒为人类造福。

现代病毒学研究出现以下发展趋势:(1)病毒功能基因组学和功能蛋白质组学的研究;(2)病毒分子病理学研究;(3)朊病毒分子生物学与疾病控制;(4)DNA疫苗的研究。

第二章病毒的形态、结构与分类1.病毒有哪些形态?如何测量病毒大小?(1)形态:电子显微镜下的病毒大小、形态多种多样,但多为对称结构,大致可分为球状、杆状和蝌蚪状3种基本形态。

随着电子显微镜技术的发展,不断发现新的病毒形态,如子弹状、丝状、卵圆形、砖状、多形性等。

(2)病毒体积极其微小,是亚显微的。

病毒大小可以用电子显微镜直接、准确地测量。

此外,也可通过分级过滤、超速离心、电泳等方法间接的测定。

【单位:nm(10-9m)或Å。

】【使用显微测微尺】2.病毒粒子对称体制有哪几种?(1)螺旋对称(烟草花叶病毒TMV)。

(2)二十面体对称(动物的腺病毒)。

(3)复合对称(大肠杆菌的T偶数噬菌体如T4噬菌体)。

(4)复杂对称(痘病毒)。

3.病毒的主要化学组成及其功能是什么?从化学组成上看,病毒粒子含有核酸、蛋白质,某些复杂的病毒,特别是动物病毒,除核酸和蛋白质外,还含有脂类、碳水化合物和少量的其他成分。

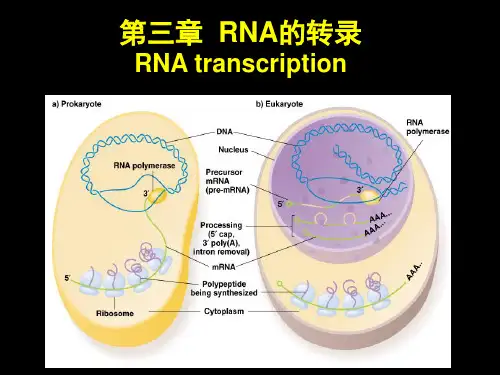

第三章病毒的复制第一节研究病毒复制的一般性方法1.1建立病毒复制的实验研究系统研究病毒的常用培养系统①噬菌体——细胞培养系统用该系统研究噬菌体复制的优点:敏感的宿主细菌易于在琼脂平板上培养,其数目易于控制;噬菌体在细菌内增殖导致细菌培养物变清亮,在合适的接种密度下很容易在琼脂平板上形成噬斑,其结果容易观察;噬菌体和细菌的增殖速度快、增殖周期短,在一定时间内可多次反复实验。

噬菌体同步感染敏感的细菌培养物—建立了测定一步生长曲线的实验方法,弄清了噬菌体的复制循环。

②动物病毒—动物细胞培养系统目前已建立了很多细胞株,包括脊椎动物细胞(哺乳动物细胞株)和无脊椎动物细胞(昆虫细胞株),为研究病毒复制打下了良好的基础。

在离体条件下,避免了机体内的控制机制及其他因素的影响,因此只能近似反映动物机体内病毒的复制过程。

③植物病毒—原生质体培养系统高活性的原生质体的分离和培养方法的建立,把病毒与植物机体或组织之间的复杂关系,转变为病毒与植物单细胞的简单关系,提高了感染效率。

植物体的单细胞体外培养目前无法实现。

在植物体外,有由纤维素组成的细胞壁,植物病毒感染植物体的感染效率要低很多。

前二者都是一个病毒感染一个细胞,但是要104~106个植物病毒才能感染一个植物体。

采用原生质体(去掉细胞壁),则病毒的感染效率大大提高。

但是总的效率还是比噬菌体和动物病毒差。

无论是哪种培养系统,都要考虑:①宿主细胞的敏感性与生理状态②注意感染复数病毒感染宿主细胞后,会导致宿主细胞出现裂缝,胞内的物质渗漏,使宿主细胞死亡。

要尽可能做到感染复数为1,即一个对一个。

感染复数(multiplicity of infection, m.o.i) :用以起始病毒感染的每个细胞所需的病毒颗粒数目。

单位(PFU/cell)1.2一步生长实验(定量描述烈性噬菌体的生长规律)以适量的病毒接种于标准培养的高浓度的敏感细胞,待病毒吸附后,再高度稀释病毒-细胞培养物(避免二次吸附),或以抗病毒抗血清处理病毒-细胞培养物(去除过量的噬菌体,也是为了避免二次吸附)以建立同步感染,然后继续培养,定时取样测定培养物中的病毒效价,并以感染时间为横坐标,病毒的感染效价为纵坐标,绘制出病毒特征性的繁殖曲线,即一步生长曲线。

病原微生物学与免疫教案(第一至第五章)第一章:病原微生物学概述1.1 病原微生物的定义和分类1.2 病原微生物的生物学特性1.3 病原微生物的传播途径1.4 病原微生物的诊断与控制第二章:细菌2.1 细菌的形态与结构2.2 细菌的生理生化特性2.3 细菌的分类与命名2.4 细菌的感染与免疫第三章:病毒3.1 病毒的形态与结构3.2 病毒的复制与生命周期3.3 病毒的分类与命名3.4 病毒感染与免疫第四章:真菌4.1 真菌的形态与结构4.2 真菌的生理生化特性4.3 真菌的分类与命名4.4 真菌感染与免疫第五章:寄生虫5.1 寄生虫的定义与分类5.2 寄生虫的生物学特性5.3 寄生虫的感染与免疫5.4 常见寄生虫感染疾病及防治第六章:免疫学基础6.1 免疫系统的组成6.2 抗原与抗体6.3 免疫应答的类型与机制6.4 免疫调节与免疫耐受第七章:感染与免疫7.1 感染过程的基本概念7.2 病原体与宿主的相互作用7.3 免疫记忆与免疫接种7.4 免疫缺陷与免疫增强第八章:实验室诊断与防控8.1 病原微生物的实验室检测方法8.2 血清学诊断技术8.3 分子生物学诊断技术8.4 病原微生物的防控策略第九章:常见病原微生物感染与疾病9.1 细菌性感染与疾病9.2 病毒性感染与疾病9.3 真菌性感染与疾病9.4 寄生虫性感染与疾病第十章:疫苗与生物制品10.1 疫苗的种类与作用机制10.2 疫苗的研发与生产10.3 疫苗的使用与安全性10.4 生物制品的应用与影响重点和难点解析重点环节一:病原微生物的定义和分类解析:病原微生物是引起传染病的微生物,包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。

对其定义和分类的了解是学习病原微生物学的基础,需要掌握各种微生物的特征和区别。

重点环节二:病原微生物的生物学特性解析:病原微生物的生物学特性包括形态、结构、生长条件、繁殖方式等,这些特性与其致病性和免疫原性密切相关。

学生需要理解不同微生物的生物学特性及其与疾病的关系。

第三章病毒和亚病毒病毒学(virulogy)研究病毒(virus)的本质及其与宿主的相互作用的科学,是微生物学的重要分支学科。

第一节病毒一、病毒的发现和研究历史第一个记载的植物病毒病当属郁金香碎色花病,至今荷兰阿姆斯特丹的博物馆还保存着一张1619年荷兰画家的一幅得病的郁金香静物画。

当时人们对郁金香病花的狂热了,一枚得病的郁金香球茎竟能换成吨的谷物或上千磅的奶酪。

1886年,A. Mayer 发现烟草花叶病具有传染性1898年,M W Beijerinck对烟草花叶病病原体的研究结果:能通过细菌滤器;可被乙醇沉淀而不失去其感染性,能在琼脂凝胶中扩散;用培养细菌的方法不能被培养出来,推测只能在植物活细胞中生活;结论:病原是一种比细菌还小的“有传染性的活的流质”。

真正发现病毒存在的是贝叶林克,给病毒起拉丁名叫“Virus”也是他。

一百多年以来,烟草花叶病毒在病毒学发展史乃至遗传学、生物化学以及当代基因工程中起到了里程碑的作用。

1917年迪海莱(F. D'Herelle)⏹痢疾杆菌培养液(浑浊)+ 污水⏹培养液变清澈⏹细菌过滤器⏹清液+痢疾杆菌培养液(浑浊)⏹培养液变清澈⏹引起细胞破裂的因子叫噬菌体二、病毒的特点和定义1. 特点1)不具有细胞结构,具有化学大分子的特征。

Eg. 一些简单的病毒仅由核酸和蛋白质外壳(coat)构成,故可把它们视为核蛋白分子。

朊病毒甚至仅由蛋白质构成3)大部分病毒不能进行独立的代谢作用。

4)严格的活细胞内寄生,必须依赖宿主细胞进行自身的核酸复制,形成子代。

5)个体微小,在电子显微镜下才能看见6)对大多数抗生素不敏感,对干扰素敏感。

7)在离体条件下,能以无生命的生物大分子状态存在,并可长期保持其侵染活力。

8)有些病毒的核酸还能整合到宿主的基因组中,并诱发潜伏性感染。

2. 定义★什么是病毒?病毒(virus)是一类由核酸和蛋白质等少数几种成分组成的超显微“非细胞生物”,其本质是一种只含DNA或RNA的遗传因子。

第三章病毒得复制第一节研究病毒复制得一般性方法1、1建立病毒复制得实验研究系统研究病毒得常用培养系统①噬菌体——细胞培养系统用该系统研究噬菌体复制得优点:敏感得宿主细菌易于在琼脂平板上培养,其数目易于控制;噬菌体在细菌内增殖导致细菌培养物变清亮,在合适得接种密度下很容易在琼脂平板上形成噬斑,其结果容易观察;噬菌体与细菌得增殖速度快、增殖周期短,在一定时间内可多次反复实验。

噬菌体同步感染敏感得细菌培养物—建立了测定一步生长曲线得实验方法,弄清了噬菌体得复制循环。

②动物病毒—动物细胞培养系统目前已建立了很多细胞株,包括脊椎动物细胞(哺乳动物细胞株)与无脊椎动物细胞(昆虫细胞株),为研究病毒复制打下了良好得基础。

在离体条件下,避免了机体内得控制机制及其她因素得影响,因此只能近似反映动物机体内病毒得复制过程。

③植物病毒—原生质体培养系统高活性得原生质体得分离与培养方法得建立,把病毒与植物机体或组织之间得复杂关系,转变为病毒与植物单细胞得简单关系,提高了感染效率。

植物体得单细胞体外培养目前无法实现。

在植物体外,有由纤维素组成得细胞壁,植物病毒感染植物体得感染效率要低很多。

前二者都就是一个病毒感染一个细胞,但就是要104~106个植物病毒才能感染一个植物体。

采用原生质体(去掉细胞壁),则病毒得感染效率大大提高。

但就是总得效率还就是比噬菌体与动物病毒差。

无论就是哪种培养系统,都要考虑:①宿主细胞得敏感性与生理状态②注意感染复数病毒感染宿主细胞后,会导致宿主细胞出现裂缝,胞内得物质渗漏,使宿主细胞死亡。

要尽可能做到感染复数为1,即一个对一个。

感染复数(multiplicity of infection, m、o、i) :用以起始病毒感染得每个细胞所需得病毒颗粒数目。

单位(PFU/cell)1、2一步生长实验(定量描述烈性噬菌体得生长规律)以适量得病毒接种于标准培养得高浓度得敏感细胞,待病毒吸附后,再高度稀释病毒-细胞培养物(避免二次吸附),或以抗病毒抗血清处理病毒-细胞培养物(去除过量得噬菌体,也就是为了避免二次吸附)以建立同步感染,然后继续培养,定时取样测定培养物中得病毒效价,并以感染时间为横坐标,病毒得感染效价为纵坐标,绘制出病毒特征性得繁殖曲线,即一步生长曲线。

体现3个时期: ①潜伏期②突破期③平稳期潜伏期中包含有隐蔽期(有感染性得病毒粒子从消失到出现这段时期)潜伏期:噬菌体吸附到细胞到释放出新噬菌体得时间隐蔽期:病毒在受染细胞内消失到细胞内出现新得感染性病毒得时间(1)潜伏期,这一时期几乎没有形成噬菌斑,进入裂解期后就形成了噬菌斑,也就就是有新得病毒粒子释放出来了,因此潜伏期就是指病毒吸附于细胞到受染细胞释放出子代病毒所需得最短时间。

不同病毒潜伏期长短不一,噬菌体一般有几分钟,动物病毒与植物病毒以小时或天计。

(2)裂解期:在潜伏期后,病毒效价急剧增加,这就是新合成得病毒核酸与蛋白质装配成大量病毒粒子,并释放得结果。

潜伏期后宿主细胞裂解释放出大量子代病毒得时期称为裂解期或成熟期。

这一点跟细菌得生长曲线不同,细菌得生长曲线中得延滞期就是为分裂做准备,对数期就是大量繁殖得时期,而病毒一步生长曲线中得裂解期则就是病毒大量释放得时期,而不就是繁殖(即复制)得时期(复制过程实际上就是在潜伏期完成得)。

(3)稳定期:裂解期末,受染细胞将子代病毒粒子全部释放出来,病毒效价稳定在最高处得时期,称为稳定期,即病毒粒子已经全部释放,没有新得病毒粒子释放了,所以形成得噬菌斑数量保持不变,不会下降,因此不会像细菌得生长曲线那样有衰亡期。

一步生长曲线得意义:(1)可获知潜伏期与裂解期。

(2)可获知裂解量:每一受感染细胞所产生得子代病毒粒子得平均数。

稳定期得病毒粒子数目裂解量= ————————————潜伏期受感染细胞得数目第二节病毒得复制周期病毒增殖(multiplication) 只在活细胞内进行,以病毒基因为模板,在酶作用下,分别合成其基因及蛋白质,再组装成完整得病毒颗粒,这种方式称复制。

从病毒进入宿主细胞开始,经过基因复制,到最后释放出子代病毒,称为一个复制周期。

病毒得复制周期依次包括吸附,穿入,脱壳,生物合成及组装,成熟与释放。

2、1吸附(adsorption)病毒附着于敏感细胞得表面,细胞表面能吸附病毒得物质结构称为病毒受体。

敏感得宿主细胞就是病毒复制得第一阶段。

该过程包含静电吸附及特异性受体吸附两阶段。

细胞及病毒颗粒表面都带负电荷,Ca2+、Mg2+等阳离子能降低负电荷,促进静电吸附。

静电吸附就是可逆得,非特异得。

可逆性吸附:又称为静电吸附,指病毒体与细胞接触,进行静电结合。

非特异性、可逆得,就是由随机碰撞、布朗运动、静电引力引起,其她得粒子也可以发生这种吸附,如灰尘得吸附等。

不可逆吸附:又称为真正得吸附,指病毒体表面位点(蛋白质结构)与宿主细胞膜上相应得受体结合。

就是决定病毒感染得真正开始。

如噬菌体通过尾丝与细菌表面得受体结合,再如流感病毒通过HA(血凝素蛋白)与宿主细胞表面得唾液酸受体结合。

吸附类型得转变:一般情况下病毒与宿主细胞通过不可逆吸附后即发生侵入过程,但有时也会由不可逆吸附变为可逆性吸附,这个过程主要取决于三方面得条件,即病毒吸附蛋白、病毒得细胞受体与环境因素。

病毒吸附蛋白:能够识别细胞表面特异性受体得病毒体表面结构蛋白称为病毒吸附蛋白(VAP)(virus attachment protein,BAP)。

它决定了病毒与敏感得细胞表面受体得特异性结合。

吸附后病毒粒子或病毒核酸能进入宿主细胞中。

实例:如:T-偶数噬菌体得吸附蛋白→噬菌体尾丝蛋白。

有包膜得动物病毒得吸附蛋白就是包膜上得糖蛋白突起(流感病毒→血凝素糖蛋白);无包膜得动物病毒腺病毒得吸附蛋白就是二十面体壳体上得五邻纤维。

病毒得细胞受体:能被病毒吸附蛋白识别,就是启动感染发生得特殊细胞位点。

它在很大程度上决定了病毒得宿主范围、组织亲与性,并影响病毒得致病性(不同得宿主上有不同得受体,不同得细胞上也有不同得受体)。

病毒受体可分为细胞受体单位与细胞受体位点细胞受体单位(cellular receptor unit):就是指能够识别一个病毒吸附蛋白得细胞分子。

通常由几个亚基单位构成,其活性依赖于分子得空间结构。

细胞受体位点(cellular receptor site):就是指由一个或几个受体单位组成,并能有效地结合一个病毒粒子得细胞表面结构。

具有种系特异性。

一些不同种系动物得细胞存在不同得病毒受体。

如多瘤病毒受体只存在于小鼠细胞上。

具有组织特异性。

动物不同组织细胞上存在不同得病毒受体,从而决定了病毒得组织嗜亲性。

如HIV可感染具有CD4抗原得T辅助性淋巴细胞,单核巨噬细胞。

而不能感染其她细胞。

实例:①细菌病毒:大多数噬菌体得细胞受体在细菌得细胞壁上,如LPS、脂蛋白、蛋白质等。

噬菌体得细胞受体特异性很强,因此噬菌体得专一性很强。

②动物病毒:多数动物病毒得细胞受体单位就是镶嵌在细胞质脂双层之间得糖蛋白,即细胞膜上得糖蛋白。

植物病毒没有吸附这一步,因此没有细胞受体,其感染就是通过昆虫得刺入或者胞间连丝完成得。

③病毒吸附蛋白与细胞受体结合得机制毒吸附蛋白与细胞受体结合得机制:氢键、离子间静电引力、范德华力等可逆性吸附:只就是静电引力引起,无化学键结合,易受pH影响不可逆性吸附:病毒吸附蛋白与细胞表面受体形成牢固得化学键植物病毒迄今尚未发现有特异性细胞受体,其病毒进入植物得机制就是通过伤口或媒介昆虫传播得。

④病毒外壳蛋白与寄主细胞受体之间得关系植物病毒不表现出外壳蛋白与寄主细胞表面受体之间得特异性1把不能侵染番茄得TMV株系得RNA包上一个能侵染番茄得TMV株系得外壳,所得杂种仍不能侵染番茄。

单独用不能侵染番茄得TMV毒株得RNA来接种也不能侵染番茄。

反过来,能侵染番茄得RNA与不能侵染番茄得外壳装配成得病毒仍然可以侵染番茄。

2用体外装配得方法把脊髓灰质炎病毒得RNA包上另一种同属肠道病毒组能侵染小鼠细胞得柯萨奇病毒得蛋白质衣壳,这种体外装配得杂种病毒就能侵染原来脊髓灰质炎病毒不能侵染得小鼠细胞。

⑤环境因素(1)温度:在一定范围内,病毒得吸附速率与温度成正比,例如:脊髓灰质炎病毒在1℃得吸附率仅就是37℃得十分之一。

(2)离子环境:在一定浓度得阳离子存在得条件下,能够促进病毒对细胞得吸附(二价阳离子能促进噬菌体得吸附)。

螯合剂可抑制吸附。

(3)pH:不同得病毒--细胞系统吸附反应得最适pH有很大得不同。

例如:腺病毒T型与红细胞结合得最适pH就是5、5~8、7;而柯萨奇病毒B4吸附HeLa细胞得最适pH就是3、0~3、5。

2、2侵入(penetration)病毒核酸或感染性核衣壳穿过细胞进入胞浆,开始病毒感染得细胞内期。

侵入就是病毒感染得第二阶段。

主要得方式有:①注射式侵入:就是有尾噬菌体得侵入方式。

T偶数噬菌体得尾丝与细胞表面受体结合→尾鞘蛋白收缩使基板上升→尾管在尾部溶菌酶得作用下插入细菌细胞壁→噬菌体头部得dsDNA分子通过尾管注入细胞大肠杆菌雄性菌株得丝杆状噬菌体也采取注射侵入细胞②细胞内吞——就是病毒穿入细胞得常见方式细胞内吞:就是种常见得动物病毒得侵入方式,如:流感病毒、痘病毒、多瘤病毒等。

细胞膜将病毒粒子包裹→膜内陷形成吞噬泡使病毒粒子进入细胞质→与细胞器(如溶酶体)等得内膜融合→释放病毒粒子③膜融合——常见包膜病毒膜融合:病毒包膜与细胞膜得融合过程,主要就是有包膜得病毒得侵入方式。

④直接侵入——常见无包膜病毒病毒直接侵入得方式分为三种类型。

部分病毒粒子直接侵入细胞,如脊髓灰质炎病毒、腺病毒许多无包膜病毒通过吸附蛋白与细胞受体结合后,宿主细胞膜得流动性可引起病毒衣壳蛋白得重排与构型变化,导致病毒粒子释放核酸进入细胞质内,病毒衣壳仍留在细胞膜外。

其她特殊方式:植物病毒未发现有特异性细胞受体,通过存在于植物细胞壁上得小伤口或天然存在得外壁孔侵入细胞,也可通过植物细胞之间得胞间连丝而侵入细胞,或者通过昆虫得口器侵入细胞。

2、3脱壳(virus uncoating)脱壳就是病毒感染得第三阶段。

指病毒感染性核酸从衣壳内释放出来得过程。

有包膜病毒与无包膜病毒脱壳方式随不同病毒而异。

病毒脱壳后并不完全裸露,而就是与一些特异得病毒蛋白或细胞蛋白连接以抵抗核酸酶得降解作用。

无包膜病毒脱壳:小RNA病毒、有尾噬菌体直接在细胞膜或细胞壁表面进行脱壳,其侵入与脱壳一次完成; 呼肠孤病毒粒子有双层衣壳,经细胞内吞作用进入细胞后被溶酶体中得酶水解脱掉外衣壳,再进一步脱壳;腺病毒粒子以内吞方式进入内吞泡,其结构会发生改变由二十面体变为球形颗粒,然后进入细胞质,进一步脱去六邻体蛋白。

有包膜病毒脱壳:由于以膜融合方式侵入细胞,其包膜在与细胞膜融合时已脱去,只剩核衣壳。