输血原则

- 格式:doc

- 大小:177.00 KB

- 文档页数:15

输血的四项基本原则

输血的四项基本原则包括:

1. 适应病情需要:输血应根据患者临床病情和实验室检查结果来决定是否需要输血,以及输血的血型和成分选择。

2. 安全性原则:输血应确保血液来源的安全性,包括对供血者进行血液标本检测,确保献血的安全性;同时也要确保输血的安全性,采取必要的血型鉴定和交叉配血等措施。

3. 指征明确原则:输血需要有明确的临床指征,如休克、无菌性溶血性贫血、严重创伤等,同时也需要根据患者自身情况进行评估,避免不必要的输血。

4. 尽可能减少并发症:输血过程中需要密切监测患者的病情和输血反应,及时处理并发症,如输血反应、感染等,同时避免输血引起的其他潜在风险,如输液反应、输血相关肺损伤等。

叙述输血原则

输血原则是确保输血安全和有效的一系列指导方针。

以下是一般的输血原则:

1. 相容性:输血前必须进行血型鉴定和交叉配血试验,以确保输血的相容性。

相容性是指供血者和受血者的血液在红细胞、白细胞和血小板等方面的匹配。

2. 用血安全:确保用血的安全性是首要原则。

输血必须使用经过严格检验和筛查的血液,以避免传播感染疾病和其他血液相关的并发症。

3. 用血合理性:输血应该根据患者的具体情况和需要进行合理用血。

输血并不是所有情况下的首选治疗方法,应根据患者的病情、失血程度和身体状况等综合考虑。

4. 用血适量:输血时应根据患者的需要和身体状况,确定合适的输血量。

过量输血可能导致不良反应,如循环超负荷和输血相关的并发症。

5. 输血速度和方法:输血的速度和方法应根据患者的病情和身体状况进行调整。

一般来说,输血速度不宜过快,以避免血液循环系统的不稳定。

6. 监测和并发症的观察:在输血过程中,需要密切监测患者的生命体征和病情变化。

及时发现和处理输血相关的并发症,如过敏反应、输血反应和感染等。

简述输血的基本原则输血是指将备有相关血液成分的血制品通过静脉注射输送到患者体内,以补充失去的血液并改善患者的血液状态。

输血是临床应用中常见的治疗手段之一,但同时也是一项有风险的操作,因此应遵循一些基本的原则来确保安全有效。

首先,血液供应应具备安全性和适宜性。

安全性是首要考虑的因素,供血者必须通过严格筛查以确保无传染性疾病的风险,如艾滋病病毒、乙型和丙型肝炎病毒等。

此外,供血者的血液应适合受血者的血型和Rh血型,以免发生输血后溶血反应。

其次,输血应个体化。

根据患者的具体病情和需求,决定输血的类型、量和速度。

血液成分的输血选择应根据患者实际需求,如红细胞悬浊液适用于贫血患者、新鲜血浆适用于凝血功能障碍等。

同时,输血量和速度应根据患者的耐受性和心脏功能等因素进行评估和监测。

再次,输血应经常监测。

输血过程中应密切监测患者的生命体征和病情变化,包括血压、脉搏、呼吸、体温等,以及监测输血后的血红蛋白、血小板计数、凝血功能等指标。

定期监测有助于及时发现可能的并发症或不良反应,并采取相应的处理措施。

此外,遵循无菌操作是输血的基本原则之一、在输血前、输血过程中和输血后,进行血制品的储存、准备、输送和注射时,必须遵循无菌操作的原则以防止交叉感染。

这包括消毒操作、使用一次性器材、流动单向性的操作等。

最后,血液成分的保存和运输应符合规范。

血液成分应保存在适宜的温度和湿度下,以避免血液成分的质量降低。

运输过程中,应采取适当的措施,如使用冰袋或运输箱等,以确保血液成分的稳定性。

总结起来,输血的基本原则是确保血液供应的安全性和适宜性,个体化输血的选择和监测,遵守无菌操作原则,以及符合规范的保存和运输。

这些原则的遵循可以最大程度地确保输血的安全有效,降低患者的并发症和不良反应发生的风险。

同时,医务人员在进行输血操作时,也应遵循相关的操作规范和流程,以确保输血过程的顺利进行。

临床输血原则的目的是保障患者科学、合理、安全用血,临床输血原则主要有不可替代原则、同型输注原则、生命权第一原则、成分输血原则以及个体化输血原则。

1、不可替代原则:只有在其他治疗方法无法纠正患者贫血或失血,以及出凝血功能障碍等情况下,才可选择输血治疗。

2、同型输注原则:一般情况下输注红细胞要求ABO和Rh(D)血型相同,而输注血浆、血小板、冷沉淀要求ABO血型相同。

3、生命权第一原则:在特殊紧急情况下,不立即输血将危及患者的生命时,抢救生命为第一要义,若患者的血型无法鉴别或缺乏同种血型的血源,可以选择相容性输血方法。

4、成分输血原则:输血是根据患者的实际需要,有针对性地输注一种或多种血液成分,这是一种高效、经济、科学、合理而安全的输血模式。

5、个体化输血原则:根据患者的不同年龄、性别、疾病诊断、希望达到的血液指标等多种因素,给予患者最适合的成分输血。

临床输血以输同型血为原则,并且在输血时需要安全、有效,减少输血的不良反应。

在输血前,要严格掌握输血的适应证,能不输就不输,能少输的尽量少输。

而且是同型相输,异型慎输。

在进行输血前,需要完成血型鉴定,以保证受血者与供血者的A、B、O 血型相同。

不同血液成分携带病毒的概率也不同,以白细胞最大,血浆次之,红细胞最小,需根据情况进行输血。

输血过程中,最常见的是对某种血浆蛋白产生过敏反应,所以输血的过程中密切监测患者的生命体征,一旦出现发热、皮肤瘙痒等过敏症状,需要尽快进行抗过敏治疗。

细菌感染也是常见的不良反应,如果患者输血过程中出现寒战、高热等细菌感染导致的症状,需要尽快停止输血,进行剩余血液里面血液涂片检查,明确有无细菌感染。

输血原则的名词解释

输血原则是指在进行输血治疗时,必须遵循的一系列规定和要求。

该原则包括以下几个方面:

1. 血型配对原则:在进行输血前,必须通过血型鉴定确定供者和受者的血型是否相同,以避免因ABO血型系统不匹配而导致的输血反应。

2. 微量试验原则:在实施输血前,必须进行微量试验来检测受者体内是否有不同类型的抗体,以避免因新的抗体介入而导致的输血反应。

3. 标记识别原则:在患者输血时,必须通过正确的标记识别程序,将血袋正确地与受血者相关联,避免输血出错。

4. 流速调节原则:在进行输血时,需要根据受者的年龄、身体状况和输血的情况,适当调节输血的流速,以减少输血反应的发生。

5. 安全保障原则:在输血过程中,必须严格遵守消毒、无菌操作等规定,以确保输血的安全性、有效性和正确性。

综上所述,输血原则是为了确保输血治疗的安全、有效和顺利,保护患者生命安全而制定的一系列规定和要求。

临床输血基本原则临床输血是指将血液或血液制品经过特定途径输给患者,以补充或替代机体缺乏的血液成分,达到治疗或矫正机体功能的目的。

临床输血的基本原则是确保输血的安全可靠,以最大限度地减少可能的并发症。

一、合理血液学指征:临床输血的基本原则是明确血液学指征。

血液学指征通常根据患者的血红蛋白、血细胞比容和血小板计数等指标来判断。

常见的血液学指征包括失血、贫血、凝血功能异常等。

在明确指征的基础上,还需综合考虑患者的病情、病史、血红蛋白下降速度等因素进行综合判断。

二、血型鉴定和交叉试验:在进行输血前,必须进行血型鉴定和交叉试验。

血型鉴定主要包括ABO血型和Rh血型两方面。

在进行输血时,应根据患者和供血者的血型匹配选择相应的血液制品。

交叉试验是用患者的血清和供血者的红细胞进行混合反应,以判断是否存在血型不合,以避免发生输血不良反应。

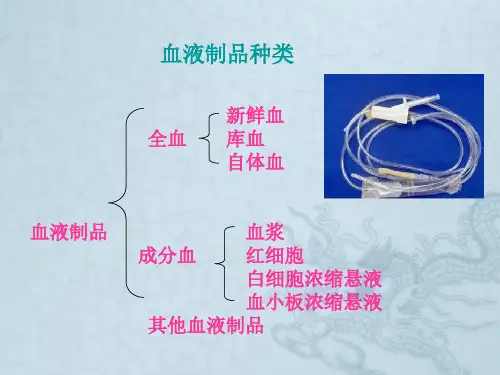

三、选择适当的血液成分:临床输血时,根据患者的具体需要选择适当的血液成分。

常见的血液成分包括全血、红细胞悬浮液、血小板浓缩物、血浆等。

全血适用于急性失血量大或伴有严重贫血的患者;红细胞悬浮液适用于贫血患者;血小板浓缩物适用于血小板功能异常或血小板减少的患者;血浆适用于凝血因子缺乏或凝血功能异常的患者。

四、遵循临床指南和血液制品使用指南:临床输血应遵循相关的临床指南和血液制品使用指南。

这些指南详细规定了输血的适应证、适宜血液成分的选择、输血的速度和剂量等具体要求。

遵循指南可以减少输血不当和错误的发生,提高输血的安全性。

五、注意传染性疾病的防控:在进行输血前,必须对供血者进行全面的传染性疾病筛查,以确保输血的安全性。

常见的传染性疾病包括艾滋病、梅毒、丙肝等。

另外,还应注意防止输血过程中可能引起的传染性疾病的传播,如严格控制输血设备的清洁和消毒。

六、监测输血反应和并发症:进行输血后,应密切观察患者的病情和生命体征变化,及时发现和处理可能的输血反应和并发症。

常见的输血反应和并发症包括过敏反应、输血相关肺损伤、输血相关感染等。

输血原则记忆口诀输血原则是指病人施行输血前要了解血型和Rh,以免影响治疗。

因此,为了更好地记住输血原则,研究人员提出了输血原则记忆口诀,以加深记忆。

具体口诀内容如下:1、血型要ABO,Rh阴性宜调整体;2、Rh阳性输血前我要先测,血型对错不犯错;3、A、B、O各有区别,Rh阳性要提防抗体;4、输血宜安全靠谱,给患者好福音。

以上口诀十分简洁,但是可以更深入地了解它们的含义,以便正确运用输血原则。

首先,血型要ABO,Rh阴性宜调整体。

血型分为A、B、AB、O四类,同时Rh血型有阳性和阴性之分。

只有在血型和Rh血型都一致的情况下,才能实施安全输血。

因此,在输血前需要先了解病人的血型,以及Rh血型,以确保安全输血。

其次,Rh阳性输血前我要先测,血型对错不犯错。

在Rh阳性血型病人进行输血时,有可能出现抗体现象,即由抗原性血型诱发产生的抗体。

抗体会对未来的输血造成一定的影响,所以在病人的血型测定中,要重点关注Rh反应。

此外,A、B、O各有区别,Rh阳性要提防抗体。

A血型中有A抗原,而B血型中有B抗原,O血型中则没有抗原。

因此,A血型可以安全输给A血型和O血型,B血型可以安全输给B血型和O血型,AB 血型可以安全输给任何血型,但是O血型只能安全输给O血型。

此外,Rh阳性血型在输血过程中要特别小心,需要在输血前先检查抗体,以确保安全输血。

最后,输血宜安全靠谱,给患者好福音。

安全输血可以改善病人的病情,让他们获得好处,因此,输血前一定要做详细的测试,确保安全输血,这样才能给患者带来好消息,让他们安心。

综上所述,输血原则记忆口诀是把输血原则概念用口诀化简表达,以加深记忆。

它对于对输血原则有所了解的医护人员提供了一定的帮助,使医护人员能够掌握输血原则,避免输血过程中的错误,从而为病人提供更安全的输血服务。

简述临床输血的基本原则

1. 引言

临床输血作为一种广泛应用于医疗领域的治疗技术,已经在很多严重疾病的治疗中得到广泛的应用。

但是,由于血液的来源和质量不同,输血的过程还存在一些安全性和有效性的问题。

2. 基本原则

为了保证输血的安全性和有效性,输血过程需要遵循以下基本原则:

2.1. 临床诊治指标原则

在实施输血治疗之前,需要根据病情和病人状态的具体情况,对输血的指征和治疗方案进行严格的确定和评估。

2.2. 血型学指标原则

输血时必须注意病人和供血者的血型,避免由于血型不匹配而导致输血反应的发生。

2.3. 供血质量控制原则

保证供血来源的良好质量,包括严格的疾病筛查、定期的捐献者检查和输血品的质量认证。

2.4. 输血剂量控制原则

输血剂量的设置需要根据病情和病人的具体需要进行调整和控制,以避免输血过量或不足导致的反应和并发症的发生。

2.5. 输血反应监测原则

在输血后需要对病人的生命体征、血常规和输血反应进行严格的

监测和评估,以及时发现和处理输血反应的发生。

3. 结论

综上所述,临床输血的基本原则是在严格控制预防输血反应的前

提下,通过科学合理的治疗方案,实现输血治疗的安全、有效和规范。

这一点为医务人员提出了更高的要求,通过不断地学习和实践,提高

自身的医疗水平,为患者提供更优质的医疗服务。

输血的五大基本原则输血是一种常见的医疗治疗方法,用于补充患者体内缺乏的血液成分,以维持生命的正常运转。

然而,输血并非毫无风险,必须遵循一系列严格的原则和规定,以确保安全和有效性。

本文将探讨输血的五大基本原则,帮助读者更好地理解这一治疗方法。

1. 按需输血输血应基于患者的具体需求进行,而不是盲目大量输血。

医生需要仔细评估患者的病情和血液检查结果,判断是否需要输血以及输血量的大小。

过度输血可能引发一系列并发症,如输血反应、感染和血液稀释等。

2. 液态血液制品的优先使用随着医学科技的发展,液态血液制品(如红细胞悬液和血小板悬液)已经广泛应用于输血。

相比于全血,液态血液制品可以更好地满足患者对单一成分的需求,减少输血过程中其他成分的负担。

液态血液制品还可以更好地储存和运输,提高血液的有效利用率。

3. 严格的血型配对在进行输血前,医务人员必须进行严格的血型和交叉配对,以确保输血的安全性。

患者的血型必须与输血血液的血型相匹配,避免因血型不匹配而引发的输血反应,甚至导致严重的输血不良事件。

血型鉴定的准确性和配对过程的严密性是输血安全的关键。

4. 非血筛不用血液供应者必须接受严格的血液筛查,以排除各种感染性疾病,如艾滋病、梅毒和乙肝等。

只有通过筛查并证明没有携带感染性疾病的人才可以成为合格的血液供应者。

这一措施确保输血过程中传播传染性疾病的风险最小化。

5. 定期监测在输血后,医院必须对患者进行定期监测,以确保输血治疗的有效性和安全性。

监测项目包括血液成分参数(如血红蛋白水平和血小板计数)、感染标志物和输血反应指标等。

及时发现并处理任何不良反应或并发症,对于患者的康复至关重要。

总结回顾:输血是一种常见的医疗治疗方法,但必须遵循一系列严格的原则和规定,以确保安全和有效性。

这五大基本原则包括:按需输血、优先使用液态血液制品、严格的血型配对、非血筛不用和定期监测。

只有在遵循这些原则和规定的前提下,输血才能发挥最大的疗效,为患者提供帮助。

临床输血供血制度原则临床输血是指将血液及其制品经过各种处理后输给需要的患者,是治疗疾病的重要手段之一。

为了保护患者的健康,临床输血需遵循一系列严格的供血制度原则。

下面将详细介绍基本原则、供血者选择、输血前检测、输血后监护、不良反应处理等方面的内容。

一、基本原则1.1 安全性原则血液是一种有感染性的生物制品,为确保供血和输血的安全性,必须采取一系列的检测和控制措施。

包括严格的供血者审查和筛选,对血液及其制品进行检测和处理,以及输血前后的监护和处理等。

1.2 质量原则临床输血需遵循严格的质量管理制度,包括对输血血液和相关制品的质量进行监控和控制,保障输血质量的稳定和优良。

1.3 经济效益原则在保障输血安全和质量的前提下,需要充分考虑经济效益,避免因过度或不必要的输血而浪费费用。

二、供血者选择2.1 供血者基本条件供血者必须满足以下基本条件:年龄在18-55岁之间,身体健康,没有输血史,没有乙肝、丙肝、艾滋病等传染病史,无严重心脏、肝肾等器官病变。

2.2 供血者筛选具体的供血者筛选包括疾病筛查、体格检查、实验室检测等环节,确保供血者的生命安全和输血质量。

同时还需要建立供血者档案,存储个人信息和输血相关检测结果等信息。

三、输血前检测输血前的检测是为了排除供血者或血液及其制品中存在的各种病原体和不良物质,确保输血的安全性和质量。

检测内容包括病毒学和细菌学检测、生化指标监测和血型学检测等。

四、输血后监护输血后的监护是为了及时发现任何不良反应和并发症,并采取相应的处理措施。

患者应在输血后严密观察,包括监测血液反应、生命体征、输血效果等指标。

五、不良反应处理输血后可能会出现一些不良反应和并发症,常见的有过敏反应、感染、输血反应等。

出现不良反应时,应及时采取相应的处理措施,如制定治疗方案,给予药物治疗等。

六、总结综上所述,临床输血需遵循一系列的供血制度原则,确保输血的安全性、质量和经济效益。

为了实现这一目标,需要完善制度规范,建立科学的管理框架,确保输血质量的稳定和优良。

叙述交叉配血及输血的基本原则交叉配血是一种实验室检测方法,用于确定是否有特定的抗体存在于受血者血液中,该抗体可能与供血者的红细胞抗原相匹配。

测试基本原则是将受血者的血液与已知红细胞抗原的人员的红细胞混合,观察是否发生凝集反应。

如果发生凝集反应,表示受血者的血液中存在与供血者的红细胞抗原相匹配的抗体。

输血的基本原则是将血液或血液成分从一个个体转移到另一个个体,以补充或替换受血者的损失。

以下是输血的基本原则:1. 无论是供血者还是受血者,都需要进行血型鉴定:血型鉴定是确定供血者和受血者之间血型兼容性的重要步骤。

只有血型相匹配的血液才能进行输血。

2. 交叉配血测试:在进行输血之前,需要对受血者的血液进行交叉配血测试,以确定是否有与供血者的血细胞抗原相匹配的抗体存在。

这可以帮助预测输血可能引起的不良反应。

3. 选择合适的血液成分:根据受血者的具体需要,可以选择输注全血、红细胞悬液、血小板浓缩物或新鲜冰冻血浆等血液成分。

4. 严格遵守无菌技术:输血时需确保使用无菌技术,以减少感染的风险。

供血者和受血者之间的输血器械应严格消毒,防止传播病原体。

5. 监测输血反应:在输血过程中,需要密切监测受血者的生命体征和症状,以及血红蛋白水平和凝血功能等指标。

这有助于及时发现并处理输血反应。

6. 个体化治疗:根据受血者的具体情况,可能需要个体化的输血治疗计划。

例如,特定疾病或过敏史的受血者可能需要特定的血液配型或特殊处理的血液成分。

总的来说,交叉配血和输血的基本原则是确保供血者和受血者之间的血型兼容性,以及输血过程的安全性和有效性。

这些原则的遵守可以减少输血引起的风险,并最大限度地提供所需的血液支持。

交叉配血是一种用于确定血型的实验方法,以确保输血过程中的安全性。

它的基本原则是根据供血者的血样与受血者的血样进行反应,以确定是否存在抗原抗体反应。

在交叉配血过程中,会首先将受血者的血样与供血者的血样混合,观察是否发生凝集或凝集抑制。

临床输血六个基本原则临床输血,听起来好像是一件大事,但其实我们可以把它讲得轻松点。

咱们得了解,输血可不是随随便便就能搞的事情。

咱们得尊重病人的身体。

每个人的血型就像个小秘密,不同的血型可不能混着来哦。

你想想,如果你的朋友不喜欢吃香菜,你偏要在他饭里放,结果只会引发一场“舌尖上的战争”。

所以,第一条原则,确认血型,绝对是重中之重。

然后,咱们得确保血液的安全性。

这就像买衣服,得看质量,别只顾着样子好看。

捐献的血液得经过严格检测,确保没有病毒和细菌,这样才能安心使用。

想象一下,如果用了一袋有问题的血,结果可就糟糕透顶,病人不仅身体不舒服,医生也得忙活一场。

要知道,咱们可不想让人感到痛苦。

输血的量也很重要,别一上来就往里面倒,像倒水一样。

这就得根据病人的情况来定,很多时候,医生会根据病人的体重、血量、甚至是情绪来调整输血的剂量。

你别说,情绪还真能影响身体,心情好,血液循环顺畅,输的量稍微少点,效果也能不错。

想想看,像你心情愉悦的时候,吃东西也会感觉美味多了,对吧?说到输血,还得关注输血的时机。

咱们可不能像赶集似的,随便就来输。

医生会在病人最需要的时候进行输血,打个比方,就像是上场打球的时候,关键时刻你得有人给你传球,这样才能得分。

等病人状态好转,血量恢复了,自然也就没必要继续输血了。

观察病人反应也是极为关键的。

输血时,医生和护士会全程盯着病人的反应,哪怕是轻微的不适也要及时处理。

这就像是在看一场精彩的比赛,每一秒都不能放松警惕。

你想啊,如果球场上有人受伤,裁判会立刻停下比赛,确保球员安全,输血也是这个道理,绝对不能马虎。

输血的记录也不能少。

这就好比打游戏,完成每个任务都得记下来,才能随时查看自己的进度。

输血的每一步都得记录清楚,包括输血的时间、剂量和反应等,以备后续医生查阅。

这样一来,病人的输血历史就能清晰可见,有助于后续的治疗。

咱们都知道,保持良好的记录能避免很多麻烦,谁也不想在关键时刻搞混了事情。

临床输血就像一场精心策划的盛宴,每一步都得小心翼翼,确保每个环节都没有问题。

输血原则、流程、不良反应及处理和输血注意事项静脉输血的原则:1.输血前必须做血型鉴定及交叉配血实验。

2.无论是输全血还是成分血,以输同型血原则,但在紧急情况下,如果没有同型血,输“O”型血给患者。

最好用“O”型血球,不用“O”型全血,因“O”型全血血浆中含抗A、抗B凝集素,可凝集“AB”型受血者的血球,在危重患者可发生DIC甚至肾衰竭。

输血前要求直接交叉配血试验阴性(不凝集),必须一次输入少量血(<400ml),放慢速度。

静脉输血的流程:1、备血:接到输血申请单-----与办班核对医嘱和病人血型等信息-----准备试管----采血2-3ml(核对姓名、年龄、床号、住院号)----将血标本和输血申请单送血库----做血型鉴定和交叉配血试验。

2、取血:护士与血库人员共同做好“三查八对”后---双签名取回血液---到病房后两名护士共同查对:“三查八对”------签写输血知情同意书------输血。

成分输血:红细胞、白细胞、血小板、血浆、凝血因子、清蛋白等。

成分输血特点及注意事项:1、红细胞每袋100ml/1u, 白细胞、血小板、凝血因子25ml/1u。

2、某些成分血白细胞、血小板、凝血因子,存活期短,为确保成分输血的效果,以新鲜血为宜,且必须在24h内输入体内(从采血开始计时)。

3、除血浆和清蛋白制剂外,其他各种成分血在输入前均需做交叉配血试验。

4、成分输血时,由于一次输入多个供血者的成分血,因此在输血前根据医嘱给予患者抗过敏药物,以减少过敏反应的发生。

5、由于成分血液每袋只有25ml,几分钟即可输完,故护士应全程守护在患者身边,进行严密监护,以免发生危险。

6、如患者在输成分血的同时,又输全血,则先输成分血,后输全血,以保证成分血能发挥最好的效果。

输血注意事项:1、血液自血库取出后,不要剧烈震荡,以免红细胞破坏而引起溶血,库血不能加温,以免血浆蛋白凝固变性而引起不良反应。

库存血可在室温下放置15—20分钟,室温放置不宜超过4小时2、输血前,须有两名护士再次核对(三查八对),确定无误并检查血液无凝块后方可输入。

输血的原则输血的原则是指在临床上进行输血时需要遵循的一系列规定和要求。

输血是一项涉及到病人生命安全的医疗技术,正确的输血原则能够确保输血过程的安全性和有效性。

本文将对输血的原则进行详细阐述,帮助读者更好地了解相关知识。

输血作为一项重要的医疗技术,在病人手术、创伤、贫血等情况下起到了不可替代的作用。

然而,由于输血涉及到病人之间的血液接触,因此需要非常谨慎地操作,以免造成不良后果。

下面将介绍一些常见的输血原则,供读者参考。

首先,输血的原则之一是确保输血的安全性。

在进行输血前,应先进行详细的临床评估和实验室检查,以明确患者的输血适应症和输血反应风险。

同时,应确保输血血液的质量合格,遵循严格的血液采集、保存和处理流程,以防止输血所带来的各类感染和其他不良反应。

其次,根据患者的具体情况,选择适当的输血成分也是输血的原则之一。

常见的输血成分包括红细胞悬液、新鲜冰冻血浆、血小板悬液等。

在选择输血成分时,需要根据患者的血液学指标、病情和相关病史等因素进行综合考虑,以确保输血的效果。

另外,输血的原则还包括遵循输血指征。

输血指征是指在一系列临床评估和实验室检查的基础上,根据患者的具体病情和输血适应症,确定输血的必要性和紧急程度。

临床上常见的输血指征包括贫血、出血、失血性休克等。

在确定输血指征时,需要综合考虑患者的病情和全身代偿能力,以科学合理地确定输血的时间、数量和速度。

此外,输血的原则还包括正确评估输血反应的发生风险。

输血反应是指输血过程中可能出现的各种不良反应,包括过敏反应、发热反应、输血相关急性肺损伤等。

为了降低输血反应的发生率,应在输血前进行全面的预防性评估,例如对患者的输血史、过敏史和既往输血反应等进行详细了解,以制定相应的预防措施。

最后,进行输血时,需要遵循适当的输血速度和输血量原则。

输血速度一般根据患者的具体情况和输血指征进行调整,过快的输血速度可能会导致输血反应的发生,而过慢的输血速度则可能会延误治疗的效果。

临床输血的基本原则在临床医学中,输血是一项常见的治疗措施,用于补充患者体内缺乏的血液成分。

然而,输血并非简单的将血液直接注入患者体内,而是需要遵循一系列的基本原则,以确保输血过程的安全和有效。

本文将介绍临床输血的基本原则,以便医务人员在实践中能够正确地进行输血操作。

一、确保输血的适应症和必要性在进行输血前,医务人员需要充分评估患者的病情和输血的必要性。

输血应仅用于治疗严重贫血、失血及其他血液疾病等情况,而不是用于纠正轻度的贫血或满足个人意愿。

确保输血的适应症和必要性是保障患者安全的首要原则。

二、正确选择输血成分和血型配对不同的疾病和病情需要输注不同的输血成分,如红细胞悬液、血小板悬液、新鲜冰冻血浆等。

医务人员需要根据患者的具体情况进行合理选择,并确保血型配对准确无误。

输血前要进行配血检测,以避免输错血型引发的不良反应。

三、严格执行无菌操作输血操作需要在无菌条件下进行,以防止细菌感染。

医务人员必须做好手部消毒和穿戴无菌手套,确保输血过程的无菌性。

四、仔细核对患者身份和输血相关信息在进行输血前,医务人员必须与患者核对身份,确认患者的姓名、年龄、性别等个人信息与输血记录一致。

同时,还要核对输血袋上的标签信息,确保输血成分的准确性。

五、监测患者的输血反应和输血速度在输血过程中,医务人员需要密切观察患者的生命体征,如血压、心率、呼吸等,并监测患者的输血反应情况。

如果出现过敏反应、输血反应等不良症状,应及时采取相应的处理措施。

此外,输血速度也需要控制在合理范围内,以避免输血过快导致的心脏负荷过重或输血过慢引发的输血效果不佳。

六、妥善处理输血后的废物和记录相关信息输血结束后,医务人员需要妥善处理输血过程中产生的废物,如输血袋、输血针头等,以确保环境的卫生和安全。

同时,还需要将输血的相关信息进行记录,如输血量、输血速度、输血反应等,以便后续的治疗和随访。

临床输血的基本原则是确保患者安全和促进治疗效果的重要保障。