12新文化运动(部编版).

- 格式:ppt

- 大小:2.56 MB

- 文档页数:20

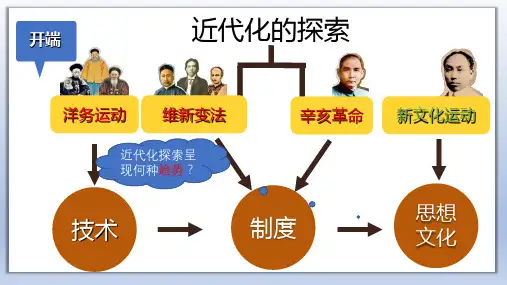

第12课新文化运动新

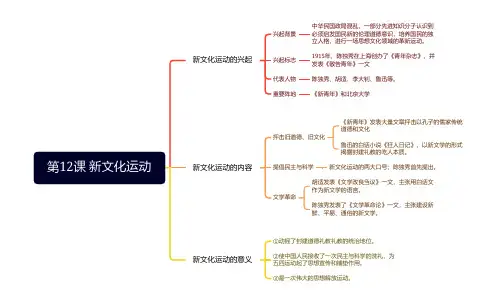

文化运动的兴起

新

文化运动的内容

兴起背景

兴起标志

代表人物

重要阵地

中华民国政局混乱,一部分先进知识分子认识到

必须启发国民新的伦理道德意识,培养国民的独

立人格,进行一场思想文化领域的革新运动。

1915年,陈独秀在上海创办了《青年杂志》,并

发表《敬告青年》一文

陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅等。

《新青年》和北京大学

抨

击旧道德、旧文化

提倡民主与科学

文

学革命

《新青年》发表大量文章抨击以孔子的儒家传统

道德和文化

鲁迅的白话小说《狂人日记》,以新文学的形式

揭露封建礼教的吃人本质。

新文化运动的两大口号;陈独秀首先提出。

胡适发表《文学改良刍议》一文,主张用白话文

作为新文学的语言。

陈独秀发表了《文学革命论》一文,主张建设新

鲜、平易、通俗的新文学。

新

文化运动的意义

①动摇了封建道德礼教礼教的统治地位。

②使中国人民接收了一次民主与科学的洗礼,为

五四运动起了思想宣传和铺垫作用。

③是一次伟大的思想解放运动。

第12课新文化运动-部编版八年级历史上册教案一、教学目标通过本节课的学习,学生应该能够:1.理解新文化运动的背景和主要内容;2.掌握新文化运动对中国近现代社会变革的影响;3.了解新文化运动中的重要人物和事件。

二、教学重点和难点教学重点:1.新文化运动的背景和主要内容;2.新文化运动对中国近现代社会变革的影响。

教学难点:了解新文化运动中的重要人物和事件。

三、教学内容及教学步骤1. 新文化运动的背景1.讲解五四运动后的社会背景,包括政治、经济、文化等方面的变化;2.引入新文化运动的主要精神和主张。

2. 新文化运动的主要内容1.讲解新文化运动的主要内容和影响范围,如“文以载道”、“白话文运动”等;2.分析新文化运动对传统文化的冲击和创新。

3. 新文化运动对中国近现代社会变革的影响1.分析新文化运动对中国传统文化和思想观念的冲击,如“民主”、“科学”、“自由”等提出的影响;2.讲解新文化运动对中国文学、思想和科学技术的发展的推动作用。

4. 新文化运动中的重要人物和事件1.简要介绍陈独秀等人物的生平和贡献;2.阐述新文化运动中的重大事件,如“新青年”杂志创办等。

四、教学方法1.讲授法:通过讲解、分析等方式,让学生了解新文化运动的背景、主要内容、影响等;2.认知导入法:通过视频、图片等媒介的呈现,引入学生的兴趣,激发学生的学习热情;3.问答法:通过问答方式,促进学生思考和深化认知。

五、教学评价1.检查学生对新文化运动和五四运动的理解程度;2.考查学生对新文化运动对中国近现代社会变革的影响的认识和理解程度;3.检查学生对新文化运动中的重要人物和事件的了解程度。

六、教学参考1.《部编版历史八年级上册》;2.《新文化运动小百科》;3.《陈独秀传》。

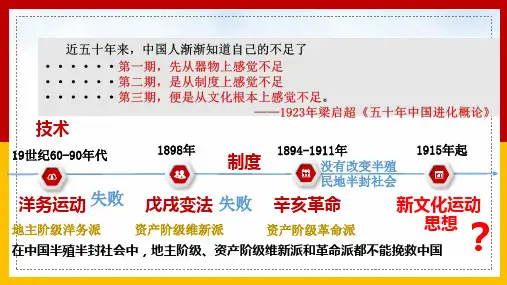

部编版:八上第12课《新文化运动》【学习目标】了解新文化运动兴起的历史背景、代表人物及著作;掌握新文化运动兴起的标志、基本内容、历史意义【重点难点】重点:新文化运动的基本内容及其意义难点:新文化运动的内容【课文解读】知识点一:新文化运动的兴起1、背景:(1)新生的中华民国很快陷入政治混乱的局面之中(2)一部分先进知识分子认识到,仅有政治制度的革新还不足以救中国,必须启发国民新的伦理道德意识,培养国民的独立人格,彻底荡涤封建旧文化的毒害,进行一场思想文化领域的革新运动。

背景延伸:①政治:以北洋军阀为首的反动势力妄图复辟帝制(辛亥革命并没有改变中国半殖民地半封建地社会性质,没有使中国独立富强)。

②经济:中国民族资本主义经济进一步发展,民族资产阶级强烈要求实行民主政治③思想:辛亥革命后,民主共和思想深入人心,与袁世凯复辟帝制的行径势不两立。

2.新文化运动的概况:开始时间及标志:1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》代表人物:陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅等主要阵地:北京大学和《新青年》口号:民主和科学知识点二:新文化运动的内容和意义1、新文化运动的内容:(1)抨击旧道德和旧文化针对尊孔复古的逆流,《新青年》强烈抨击以孔子为代表的儒家传统道德和文化,代表作是鲁迅的《狂人日记》。

(2)提倡民主与科学它是新文化运动的两大口号,由陈独秀首先提出来的。

(3)抨击旧文学,提倡新文学新文化运动也是一场文学革命。

代表作是胡适的《文学改良刍议》和陈独秀的《文学革命论》。

延伸理解:抨击旧道德和旧文化,提倡民主和科学,就是要提倡新的资产阶级的民主制度和民主思想,来反对封建思想和封建制度,是属于思想革命。

提倡白话文,建设新文学,即文学革命。

就是要通过简单、通俗、易懂的白话文,去宣传资产阶级的民主、科学,从而扩大新文化运动的影响力。

2、新文化运动的意义:陈独秀说:“吾国之维新,复古也,共和也,帝制也,皆政府党与在野党之所主张抗斗,而国民若观对岸之火,熟视而无所动心。

第12课新文化运动-部编版八年级历史上册教案教学目标1.了解新文化运动的发展历史和主要内容;2.掌握新文化运动对中国现代化进程的影响;3.加深对新文化运动对传统文化和思想的冲击及其意义的认识。

教学重点1.新文化运动的发展历史和主要内容;2.新文化运动的对传统文化和传统思想的冲击及其实现现代化的影响。

教学难点1.新文化运动的实现现代化的道路;2.新文化运动的思想对现代化的推动力量。

教学过程导入(5分钟)通过一些图片和引言,讲解新文化运动的大致背景和动因,让学生对新文化运动有大体的认识。

提出问题(10分钟)通过提问,引出以下问题:1.新文化运动是什么?有哪些主要内容?2.新文化运动的思想是如何推动中国现代化进程的?观看视频(15分钟)让学生观看与新文化运动相关的视频资料,了解新文化运动的发展历程和主要内容。

分组讨论(15分钟)将学生分成小组,让他们就新文化运动的主要内容展开讨论,发掘新文化运动的思想对中国现代化进程的推动力量,然后向全班汇报讨论结果。

知识讲解(20分钟)根据学生讨论的结果,对新文化运动的主要内容和其实现现代化的道路进行讲解,重点是对于新文化运动的影响力的讲解,以及如何从新文化运动所体现的思想中得到我们需要的知识。

思考练习(20分钟)让学生完成一些考试题目和思考练习,以检测对于新文化运动知识的掌握情况和思考能力。

教学总结(5分钟)对新文化运动的发展历史和主要内容进行简要总结,并强调新文化运动对中国现代化进程的推动力量和重要性。

教学反思本课的教学难点是对新文化运动的思想对现代化的推动力量进行讲解,这一部分需要学生具备一定的思辨能力。

因此,在分组讨论的环节中,需要加强鼓励学生积极参与讨论,展现个人思考和理解的能力。

另外,在课前需要做一些资料的准备,以便让学生更加深入地了解新文化运动的历史和背景。

通过本课的教学,学生将能够更全面地了解新文化运动的发展历史和主要内容,并对于新文化思想对中国现代化进程的推动力量有更深刻的体会。

部编版八年级历史(上)《第12课新文化运动》教学设计一. 教材分析《第12课新文化运动》是部编版八年级历史(上)中的一课。

本课主要介绍了新文化运动的背景、内容及其对中国历史的影响。

教材通过生动的图片、图表和文字,使学生了解新文化运动的发展过程,认识新文化运动的重要人物和主要思想,从而理解新文化运动对中国现代化进程的推动作用。

二. 学情分析八年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对新文化运动可能了解不多。

学生在学习本课内容时,需要结合已学知识,从多角度、多层面去理解和分析新文化运动。

此外,学生对本课的一些重要历史人物和思想可能较为陌生,需要通过课堂讲解和资料查询来加深认识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解新文化运动的背景、内容及其对中国历史的影响,认识新文化运动的重要人物和主要思想。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,培养学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识新文化运动对中国现代化进程的推动作用,培养学生热爱祖国、热爱人民、热爱社会主义的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:新文化运动的背景、内容及其对中国历史的影响。

2.教学难点:新文化运动中各种思想流派的辨析,以及新文化运动对中国历史的影响。

五. 教学方法1.讲授法:讲解新文化运动的背景、内容及其对中国历史的影响。

2.谈话法:引导学生思考新文化运动的重要性和意义。

3.自主学习法:让学生自主查阅资料,了解新文化运动的重要人物和思想。

4.合作探讨法:分组讨论,分析新文化运动对中国历史的影响。

六. 教学准备1.教材:部编版八年级历史(上)《第12课新文化运动》。

2.参考资料:相关的新文化运动的历史图片、图表、文献等。

3.教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体展示新文化运动的图片,引导学生回顾已学的历史知识,为新课的学习营造氛围。

2.呈现(10分钟)讲解新文化运动的背景、内容及其对中国历史的影响,让学生了解新文化运动的基本情况。