中原城市群的结构

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:2

中原城市群空间结构演变及布局优化中原城市群空间结构演变及布局优化对策摘要:城市群空间结构理论是研究城市群空间特征及其演化规律的基本理论,空间布局模式是实施区域开发的重要内容之一。

本文深入研究了中原城市群空间结构演化过程及其布局模式,提出相应的空间结构布局优化对策,以求更好地发挥中原城市群整体的经济优势,提升竞争力,促进区域经济的可持续发展。

关键词:中原城市群空间结构演变布局优化对策Abstract:Urban agglomeration spatial structure theory is the study of the basic theory of urban agglomeration spatial characteristics and evolution law, the space layout model is an important content of the implementation of regional development。

This paper studies deeply Central Henan Urban Agglomeration spatial structure evolution process and layout mode, put forward the corresponding spatial structure layout optimization countermeasures, in order to better play to the whole of Central Henan Urban Agglomeration urban agglomeration economic advantage, improve competitiveness, promote the sustainable development of regional economy.Key words:Central Henan Urban Agglomeration spatial structure evolution layout optimization countermeasure目录1选题背景及意义 (1)2 中原城市群演化进程及形成发展条件 (1)2.1中原城市群演化进程 (1)2.1.1 城市群萌芽阶段 (2)2.1.2 城市群缓慢发展阶段 (2)2。

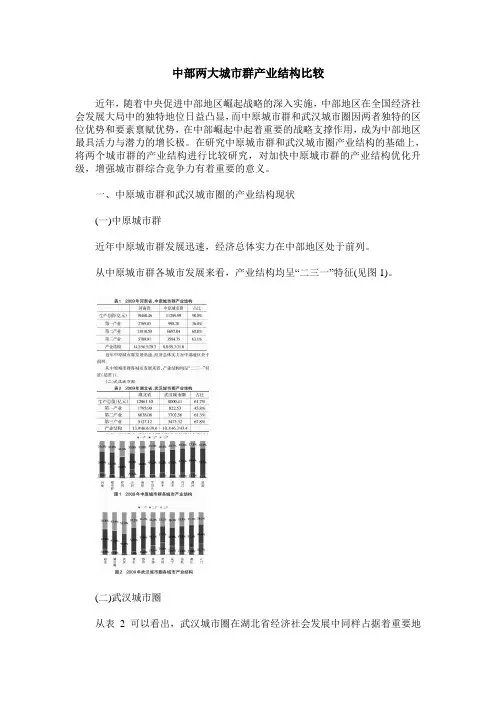

中部两大城市群产业结构比较近年,随着中央促进中部地区崛起战略的深入实施,中部地区在全国经济社会发展大局中的独特地位日益凸显,而中原城市群和武汉城市圈因两者独特的区位优势和要素禀赋优势,在中部崛起中起着重要的战略支撑作用,成为中部地区最具活力与潜力的增长极。

在研究中原城市群和武汉城市圈产业结构的基础上,将两个城市群的产业结构进行比较研究,对加快中原城市群的产业结构优化升级,增强城市群综合竞争力有着重要的意义。

一、中原城市群和武汉城市圈的产业结构现状(一)中原城市群近年中原城市群发展迅速,经济总体实力在中部地区处于前列。

从中原城市群各城市发展来看,产业结构均呈“二三一”特征(见图1)。

(二)武汉城市圈从表2可以看出,武汉城市圈在湖北省经济社会发展中同样占据着重要地位,二、三产业产值均占全省比重的六成以上。

从武汉城市圈各城市发展来看,武汉市一产比重最低,仅为3.2%,第三产业比重最高,为50.4%,产业结构继续保持“三二一”发展格局,其他城市均为“二三一”结构,但三产比重几乎都在30%以上(见图2)。

与武汉城市圈相比,中原城市群第二产业比重高出其13个百分点,显示出工业化程度较高,但第三产业发展明显落后于第二产业,较武汉城市圈的产业格局有较大差别,表明中原城市群的产业结构层次不高,可持续发展能力相对较弱。

另外,作为中原城市群中心城市的郑州,经济总量偏小,辐射带动作用不明显,2009年生产总值占全省的比重仅为17%,远低于武汉的35.6%。

二、中原城市群和武汉城市圈的二、三产业比较分析(一)第二产业1.中原城市群从部门结构上看,重工业比重高于轻工业。

第二产业主要是以有色、装备制造、煤炭、钢铁行业为主,可以看出重工业仍以原材料工业、初级加工业为主,高加工度及高附加值产业较少。

从经营方式来看,劳动密集特征较为显著,绝大多数行业呈现劳动密集的特征。

中原城市群第二产业从业人员为744.63万人,占全省第二产业从业人员总数的45%,规模以上工业企业单位资产占用劳动力为219人/47,元,高于全国平均水平(179人/亿元),可以看出中原城市群二产的劳动密集程度较高,呈现出较为明显的劳动密集特征。

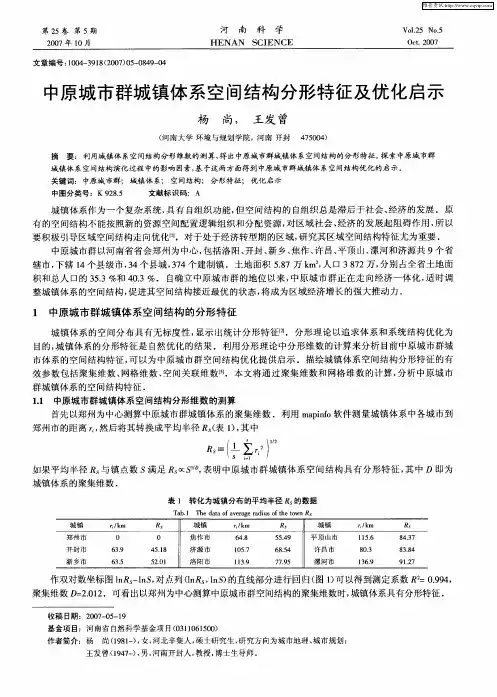

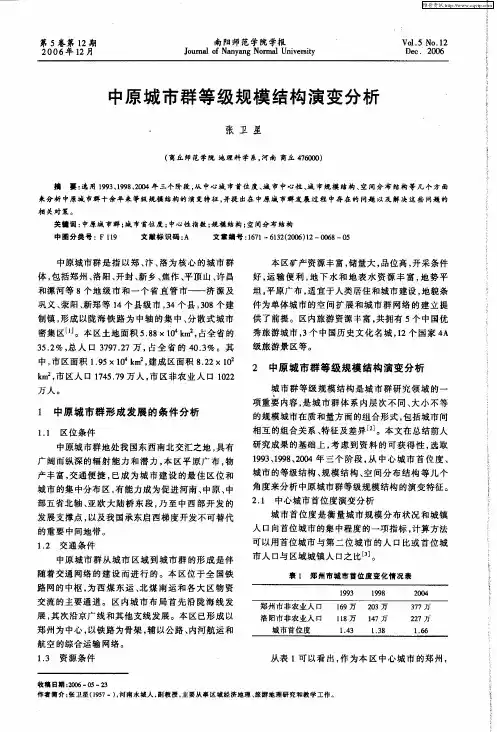

第26卷第4期2008年4月河南科学HENANSCIENCEVol.26No.4Apr.2008收稿日期:2007-12-18基金项目:国家自然科学基金资助(40671049)作者简介:苏朝阳(1977-),男,河南禹州人,硕士研究生,主要从事城市与区域综合发展、旅游资源开发与规划方面的研究通信作者:苗长虹(1965-),男,河南鄢陵人,教授,博士生导师,主要研究方向为经济地理学与区域发展.文章编号:1004-3918(2008)04-0478-04中原城市群地区城市规模结构与空间结构分析苏朝阳1,苗长虹1,赵俊远2(1.河南大学黄河文明与可持续发展研究中心,环境与规划学院,河南开封475001;2.西北师范大学地理与环境科学学院,兰州730070)摘要:基于分形理论对中原城市群地区的城市等级规模结构和空间结构进行分析和探讨,提出中原城市群城市体系的优化对策,并指出研究的不足之处.关键词:城市规模;空间结构;分形理论;中原城市群中图分类号:F291文献标识码:A随着中部崛起战略的实施,中部地区的中原城市群、长株潭城市群、武汉大都市圈、皖江城市带等一批城市群正在逐渐崛起.城市群的建设和发展已成为区域经济竞争的主要载体和区域经济发展空间组织的基本形式.如何使中原城市群在中部崛起的过程中起到极核作用,促进中部地区社会经济发展,同时带动河南省社会经济的快速发展,就必须考虑中原城市群地区城市体系的结构是否合理.城市体系是非线性的复杂的开放系统,但非线性研究方法在城市体系的研究中还不是很成熟,而近年来发展成熟起来的分形理论在非线性复杂系统研究中具有显著优势.因此,本文将非线性科学中的分形理论[1-3]引入到城市体系研究中,以中原城市群地区城市体系为研究对象,对中原城市群地区城市体系的城市规模空间结构进行分析.1中原城市群地区城市体系的等级规模结构分析1.1中原城市群地区城市体系等级规模中原城市群是以省会郑州为中心,包括洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、济源、平顶山、漯河在内共9个省辖(管)市,下辖14个县级市,34个县,374个建制镇.国土面积5.88万km2,2006年末总人口3950万人,分别占全省的35.3%和40.2%.2006年,该区域的GDP和财政收入分别占全省的57%和69.39%,人均GDP和人均财政收入分别比全省平均水平高35.33%和57.48%.该区域聚集了全省90%以上的高等院校和一批具有国内一流水平的科研院所,具有较雄厚的科技人才队伍和较强的技术创新能力.该区域有着较为发达的工业基础,是全省有色金属、能源、电力、机械制造、食品和纺织工业重要生产基地;区域内城市相互之间空间距离较近,距离郑州大都在100km以内,属于1小时经济圈的范围.第三产业比重、科技教育水平和城镇化进程均优或高于全省平均水平[4-5].依据我国的城市划分标准[6],中原城市群的城市体系的等级规模结构如表1所示.从表1可以看出,中原城市群所在区域缺少超大城市,其它级别城市齐全,城市规模级别比重基本正常,特大、大、中等城市和小城市各占一定比例.现有特大城市2个,分别为郑州和洛阳;大城市4个,分别为平顶山、开封、新乡和焦作;中等城市2个,分别为许昌和漯河;小城市15个,为荥阳、新密、辉县、卫辉、巩义、新郑、禹州、长葛、汝州、济源、偃师、沁阳、登封、舞钢和孟州(2006年标准).大致可为3个层表1中原城市群的城市体系的规模结构Tab.1ThesizeoftheurbansystemstructureinZhongyuanurbanagglomeration规模等级/万人城市>100郑州、洛阳50~100开封、平顶山、新乡、焦作20~50许昌、漯河10~20巩义、新郑、禹州、济源<10荥阳、新密、辉县、卫辉、长葛、汝州、偃师、沁阳、登封、舞钢、孟州资料来源:河南省城市统计年鉴(2005).2008年4月次:第1层次是大郑州都市圈;第2层次以大郑州都市圈为中心,以洛阳、济源、焦作、新乡、开封、许昌、平顶山、漯河等8个中心城市为结点,构成中原城市群紧密联系圈;第3层次为外围带.从形状上看,可将中原城市群形象地称为“钻石”城市群.根据M.Jefferson的城市首位律[7],以中原城市群2004年底各城市非农业人口数计算首位度指数为1.7411.中原城市群首位度指数比较小,说明城市规模分布具有首位度不明显的分布特征.1.2中原城市群地区城市体系的分形特征和城市一样,城市群也不具备明显的规则性,用传统的方法分析很难达到目的.但是由于它具有分形的特征,就可以用分形来加以研究.陈彦光、刘继生[8]等人的研究表明,城市体系具有分形特征,而城市群作为城市体系的一种,也同样具有自相似性.何剑,王良健,许抄军等人的研究已经证明城市群的等级规模分布具有分形特征[9].因此,城市群的空间结构也应该具有分形特征.下面就用分形理论对中原城市群城市体系的等级规模结构和空间结构进行研究.1.2.1中原城市群城市体系等级规模结构的分形特征研究表明城市体系在规模结构上具有分形特征[10-11],即城镇的等级规模分布具有自相似性.对于一个给定的区域范围,假设其由N个城市组成,用人口尺度r作为划分城市规模的标准,将这N个城市的规模从大到小进行排序(1,2,3,…,N),可以得到区域内城市数目N(r)与人口尺度r的关系满足下式:InN(r)=A-DInr.(1)式中:N(r)为区域内城市累计数目(或累计百分比);A为参数;D为分维数.上述模型表明,对于一个具体区域,可以由无标度区的城镇规模的点对序列(lnr,lnN(r))(r=1,2,…,n),用线性回归拟合求出其城市体系规模结构的分维数D.当D<1时,表示该区域的城市体系规模结构较为松散,人口呈不均衡状态分布,城市体系发育不够成熟,中间序位城市数目较少,此时首位城市的垄断性强;当D=1时,表示该区域的首位城市与最小城镇人口数之比恰为整个区域的城镇数目,Carroll称此种形态为约束型位序———规模分布[12];当D>1时,表示城市规模分布较为集中,人口分布比较均衡,整个城市体系发育已较成熟,中间位序城镇数目较多.当D趋于0时,区域内只有一个城市;当D趋于∞时,区域内所有城市一样大,城市体系人口规模分布无差别.这两种极端情况在现实社会中几乎不存在.按照以上测算方法,采用中原城市群23个城市的非农业人口数据,以lnr为横坐标,以lnN(r)为纵坐标做出散点图,确定无标度区(局部点列呈直线分布),进行线性回归拟合,得到图1.图1中原城市群城市规模分布双对数坐标图Fig.1Ln-lnplotofthecitysizedistributioninZhongyuanurbanagglomeration由图1可见,城市规模分布只在lnr∈[0.693,1.386]和[1.946,3.135]的区间上才具有自相似性,呈现人口规模的局部分形结构.显然,在此无标度区,分维数D=1.2747,测定系数R2=0.9351.分维数D>1,说明中原城市群城市体系小城市的规模分布较集中,城市发育较好.进一步分析,由于首位城市郑州人口规模不是很大,因此城市体系具有的首位分布特征不明显;小城市规模齐全,发育完全,呈现分形特征;而中间位序的城市规模偏低,数量较少,总的来说,该地区城市等级规模状态良好.1.2.2中原城市群地区城市体系空间结构的分形特征城市群的空间结构是指城市群内规模大小不一、职能类型不同的城市,在区域空间内通过某种空间联系方式,相互作用所组成的具有一定结构和功能的有机整体,即城市群的空间分布体系.它揭示的是区域内各城镇之间空间相互作用的状况.城市体系的空间分形特征,一般用空间关联维数来标度[13-14],同样适用于城市群的空间分形.基本模型如下:苏朝阳等:中原城市群地区城市规模结构与空间结构分析479--第26卷第4期河南科学定义城市体系的空间关联函数为:C(r)=1n2ni!ni!!(r-dij)(i≠j).(2)式中:r为码尺(yardstick),即r为给定的距离单位;dij为i和j两城镇的欧氏距离;θ为Heaviside函数,具有性质:!(r-dij)=1,当dij≤r时0,当dij>r$时.(3)如果城市体系的空间分布是分形的,则应具有标度不变性,即C("r)∝"#C(r),(4)从而C("r)∝r#.这里α=D即是分维,即可化为对数线性形式,可得:lnC(r)=A+Dlnr.(5)式中D可称之为空间关联维数,反映了城市体系要素空间分布的均衡性特征.一般情况下,其数值变化于0~2之间,当D→0时,表明城镇分布高度集中于一地(形成一个首位城市);当D→2时,表明城镇的空间分布很均匀.空间关联维数的独特用途在于可以反映城市体系各要素之间交通网络的通达性,从而指示城市之间的关联性.一般D在0~2之间变化,D越小,表示城镇之间联系越紧密,城镇分布高度集中于一个地方(形成一个首位城市);D越大,表示城镇之间相互联系越弱,城镇布局越均匀.为使空间关联维数更具有实际意义,将(5)式中dij的改为实际交通里程,计算出交通距离意义下的空间关联维数D′,它反映了交通网络的连通性状,从而定义空间关联维数比ρ:ρ=D′/D.(6)ρ越接近于1,表明城市之间交通网络通达性越好,城市体系各要素关联度越高.考察中原城市群城市的空间分布,借助GIS软件Arcinfo数字化中原城市群地图,测量计算出中原城市群23个城市间的交通距离矩阵,以步长Δr=25km为距离标度r,得到点列(r,C(r)),以lnr为横坐标,lnC(r)为纵坐标,做出散点图,确定分形无标度区,进行线性回归拟合,可以得到图2.由图2可知,城市空间分布只在lnr∈[3.9120,5.2983]的区间上才具有自相似性,呈现局部分形结构.显然,在此无标度区,交通距离意义下的空间关联维数D′=1.2997,测定系数R2=0.9566.同理,当dij取欧氏距离时,计算出城市体系空间分布的空间关联维数D=1.164,测定系数R2=0.9557,由此可得空间关联维数比ρ=D′/D=1.2997/1.164=1.1166.由上可知,首先,中原城市群城市体系空间结构属于局部分形结构,表现为无标度区较窄,城市体系空间结构的分形特征发育不够完全,这说明了城市与交通网络之间还不是很协调;其次,无标区内的分维数比ρ=1.1166,说明中原城市群城市体系交通网络的通达性较好,城市体系各要素关联度较高,城市间联系比较紧密,从而为中原城市群城市间物资、信息、人员等的大规模高效率流动提供了比较便利的条件.2结语2.1中原城市群地区城市规模空间结构分析及优化对策通过以上分析可知,中原城市群城市体系规模结构具有分形特征,总体上来看,城市体系发育比较完善;但首位城市的首位度不高,交通网络的发展有待完善,与城市———区域发展不是很协调.针对以上分析结果,中原城市群地区城市发展的根本在于:在发挥河南省比较优势的基础上,不断完善城市等级规模结构,逐步优化空间结构,从而促进中原城市群的健康发展,形成区域整合优势,最终实现中原图2中原城市群城市空间分布双对数坐标图Fig.2Ln-lnplotofthecityspatialdistributioninZhongyuanurbanagglomeration480--2008年4月崛起.具体措施如下:1)加速郑州城市化和国际化的进程,提高城市的首位度,发挥其在区域中的强大辐射力和吸引力;扩大开封、焦作、平顶山、新乡、许昌、漯河等城市的等级规模,提升其在各自范围内的集聚、辐射能力,使之成为中原城市群的次级区域中心城市;同时加强巩义、新郑、禹州等小城市的建设,使有条件的早日成为地方性中心城市,最终使中原城市群地区的城市体系更加合理和完善.2)建设和完善交通运输网络和信息通信网络,促进点、轴、面城镇空间构架的进一步完善,加强城市间的联系交流,加速中原城市群带状城市连绵区的形成.在郑汴一体化的推动和带动下,加快建设郑州到许昌、新乡、焦作、洛阳等城市的快速通道,形成1小时里程圈,同时逐步加快各城市间的信息通信网络建设,使信息通讯的交流更加及时和便捷.2.2方法评价作者运用分形理论对中原城市群的城市体系进行了研究,揭示了中原城市群城市体系的规模结构和空间结构,结果比较理想.尤其是随着分形理论本身的不断发展和完善,分形理论在城市体系研究中的实践意义将会逐步的得到体现.因此,城市体系研究中传统概率统计学方法与非线性科学方法相结合,是城市体系研究的新趋势.但是作者对中原城市群地区城市只进行了静态探讨,而其时间序列的动态变化则有待进一步研究.参考文献:[1]BattyM,LongleyP.Fractalcities:Ageometryofformandfunction[M].London:AcademicPress,1994.[2]徐建华.现代地理学中的数学方法[M].北京:高等教育出版社,2002.[3]凌怡莹,徐建华.基于分形理论和Kohonen网络的城镇体系的非线性研究———以长江三角洲地区为例[J].地球科学进展,2003,18(4):521-526.[4]中原城市群研究课题组.中原城市群如何隆起[N].河南日报,2004-04-16(5).[5]杨迅周,杨延哲,刘爱荣.中原城市群空间整合战略探讨[J].地域研究与开发,2004,23(5):33-37.[6]周一星.城市地理学[M].北京:商务印书馆,1995.[7]许学强,周一星,宁越敏.城市地理学[M].北京:高等教育出版社,1997.[8]陈彦光,刘继生.城镇体系等级结构的分形维数及其测算方法[J].地理研究,1998,17(1):82-89.[9]何剑,王良健,许抄军.长株潭城市群等级规模结构分形特征研究[J].西南农业大学学报:社会科学版,2004,2(2):30-33.[10]陈彦光,刘继生.城市规模分布的分形和分维[J].人文地理,1999,14(2):43-48.[11]岳文泽,徐建华,司有元,等.分形理论在人文地理学中的应用研究[J].地理学与国土研究,2001,17(2):52-56.[12]CarrollGR.NationalCity-sizeDistribution[J].ProgressinHumanGeography,1982,6(1):1-43.[13]刘继生,陈涛.东北地区城市体系空间结构的分形研究[J].地理科学,1995,15(2):463-476.[14]刘继生,陈彦光.城镇体系空间结构的分形维数及其测算方法[J].地理研究,1999,18(1):171-172.AnalysisontheCityScaleStructureandSpatialStructureinZhongyuanUrbanAgglomerationSuChaoyang1,MiaoChanghong1,ZhaoJunyuan2(1.ResearchCenterofYellowRiverCivilizationandSustainableDevelopment,CollegeofEnvironmentandPlanning,HenanUniversity,Kaifeng475001,HenanChina;2.CollegeofGeographyandEnvironmentalScience,NorthwestNormalUniversity,Lanzhou730070,China)Abstract:BasedonthefractaltheoryofZhongyuanurbanagglomerationgradingscalestructureandspatialstructurehasbeenanalyzedanddiscussedbytheZhongyuanurbanagglomerationurbansystemoptimizationmeasures,thepaperalsopointedoutthattheinadequaciesofthestudy.Keywords:cityscale;spatialstructure;fractaltheory;Zhongyuanurbanagglomeration苏朝阳等:中原城市群地区城市规模结构与空间结构分析481--。

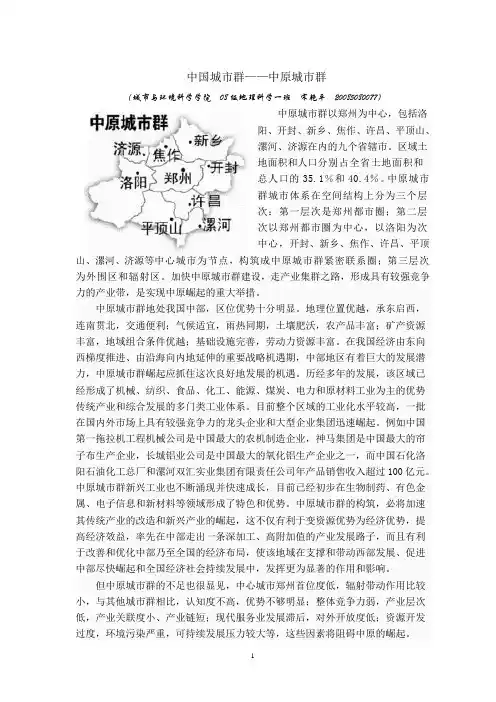

中国城市群——中原城市群(城市与环境科学学院08级地理科学一班宋艳平20085080077)中原城市群以郑州为中心,包括洛阳、开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源在内的九个省辖市。

区域土地面积和人口分别占全省土地面积和总人口的35.1%和40.4%。

中原城市群城市体系在空间结构上分为三个层次:第一层次是郑州都市圈;第二层次以郑州都市圈为中心,以洛阳为次中心,开封、新乡、焦作、许昌、平顶山、漯河、济源等中心城市为节点,构筑成中原城市群紧密联系圈;第三层次为外围区和辐射区。

加快中原城市群建设,走产业集群之路,形成具有较强竞争力的产业带,是实现中原崛起的重大举措。

中原城市群地处我国中部,区位优势十分明显。

地理位置优越,承东启西,连南贯北,交通便利;气候适宜,雨热同期,土壤肥沃,农产品丰富;矿产资源丰富,地域组合条件优越;基础设施完善,劳动力资源丰富。

在我国经济由东向西梯度推进、由沿海向内地延伸的重要战略机遇期,中部地区有着巨大的发展潜力,中原城市群崛起应抓住这次良好地发展的机遇。

历经多年的发展,该区域已经形成了机械、纺织、食品、化工、能源、煤炭、电力和原材料工业为主的优势传统产业和综合发展的多门类工业体系。

目前整个区域的工业化水平较高,一批在国内外市场上具有较强竞争力的龙头企业和大型企业集团迅速崛起。

例如中国第一拖拉机工程机械公司是中国最大的农机制造企业,神马集团是中国最大的帘子布生产企业,长城铝业公司是中国最大的氧化铝生产企业之一,而中国石化洛阳石油化工总厂和漯河双汇实业集团有限责任公司年产品销售收入超过100亿元。

中原城市群新兴工业也不断涌现并快速成长,目前已经初步在生物制药、有色金属、电子信息和新材料等领域形成了特色和优势。

中原城市群的构筑,必将加速其传统产业的改造和新兴产业的崛起,这不仅有利于变资源优势为经济优势,提高经济效益,率先在中部走出一条深加工、高附加值的产业发展路子,而且有利于改善和优化中部乃至全国的经济布局,使该地域在支撑和带动西部发展、促进中部尽快崛起和全国经济社会持续发展中,发挥更为显著的作用和影响。

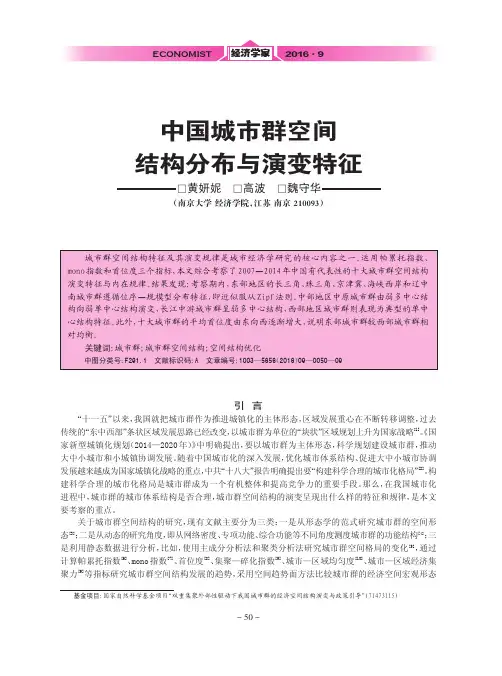

中国城市群空间结构分布与演变特征□黄妍妮□高波□魏守华(南京大学经济学院,江苏南京210093)基金项目:国家自然科学基金项目“双重集聚外部性驱动下我国城市群的经济空间结构演变与政策引导”(71473115)引言“十一五”以来,我国就把城市群作为推进城镇化的主体形态,区域发展重心在不断转移调整,过去传统的“东中西部”条状区域发展思路已经改变,以城市群为单位的“块状”区域规划上升为国家战略[1]。

《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》中明确提出,要以城市群为主体形态,科学规划建设城市群,推动大中小城市和小城镇协调发展。

随着中国城市化的深入发展,优化城市体系结构、促进大中小城市协调发展越来越成为国家城镇化战略的重点,中共“十八大”报告明确提出要“构建科学合理的城市化格局”[2]。

构建科学合理的城市化格局是城市群成为一个有机整体和提高竞争力的重要手段。

那么,在我国城市化进程中,城市群的城市体系结构是否合理,城市群空间结构的演变呈现出什么样的特征和规律,是本文要考察的重点。

关于城市群空间结构的研究,现有文献主要分为三类:一是从形态学的范式研究城市群的空间形态[3];二是从动态的研究角度,即从网络密度、专项功能、综合功能等不同角度测度城市群的功能结构[4];三是利用静态数据进行分析,比如,使用主成分分析法和聚类分析法研究城市群空间格局的变化[5],通过计算帕累托指数[6]、mono 指数[7]、首位度[8]、集聚—碎化指数[9]、城市—区域均匀度[10]、城市—区域经济集聚力[9]等指标研究城市群空间结构发展的趋势,采用空间趋势面方法比较城市群的经济空间宏观形态特征[11]。

前两类方法由于存在对商务流和信息流获取的困难以及研究方法不够成熟的问题,现有文献多采用静态数据进行研究分析。

目前对我国城市群空间结构进行测度的文献不多,并且大多数文献都仅针对某一城市群或特定地区城市群进行分析,缺乏对更大范围的城市群进行测度和更加详尽细致地比较分析。

中原城市群的结构,组合和功能地域范围中原城市群以郑州为中心、洛阳为副中心,包括开封、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、济源、巩义、新密、禹州、新郑、偃师、荥阳、登封、舞钢、汝州、辉县、卫辉、沁阳、孟州、长葛等23个城市,34个县城,374个建制镇,土地面积5.87万平方公里,人口3950万,分别占全省土地面积和总人口的35.3%和40.3%。

2008年实现地区生产总值10568亿元,位居中部地区第一位,二、三产业增加值占中原城市群范围GDP比重89.7%,人均地区生产总值21470.3元,地方一般预算财政收入544.30亿元,规模以上工业增加值3431.19亿元。

在中国15个城市群中综合实力名列第7位,位列中国中西部第一位。

中原城市群的形成为中原经济区建设打下了坚实的基础和提供了有力支撑。

城市体系第一层次:郑州都市圈,包括郑州下辖的中牟以及郑汴一体化区域;第二层:以郑州都市圈为中心,以洛阳、开封、焦作、新乡、许昌、平顶山、漯河、济源、巩义、禹州、新郑、新密、偃师等中心城市为结点,构成中原城市群紧密联系圈;第三层:外围带。

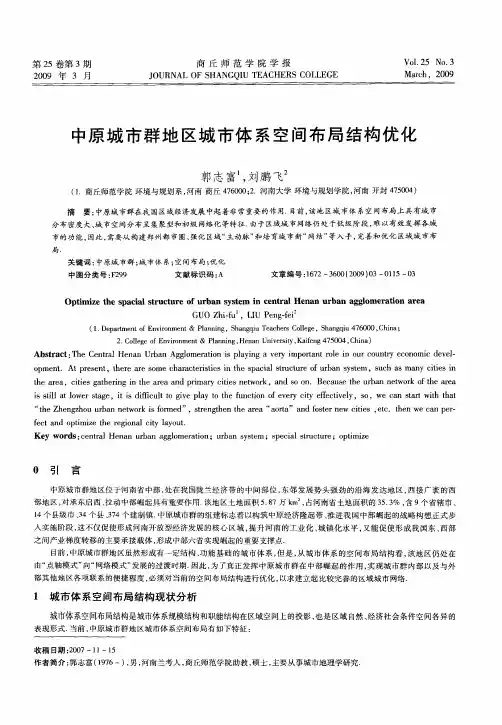

城市体系空间布局的结构特征城镇分布相对密集。

中原城市群是我国中部地区城镇最为密集的地区,设市城市数量约占河南省城市总数的60%, 23座城市的平均密度为3·9座/万km2,略低于珠江三角洲城市群(4座/万km2),高于长江三角洲城市群(2·9座/万km2)。

431个城市和建制镇分布密度为7·3座/千km2,低于珠三角(9·8个/千km2),高于长三角(6·8个/千km2)。

城市布局呈集聚型,交通指向和圈层状特征明显。

城市分布有较为明显的分形几何特征,经计算得到该区域城市空间分布的集聚维数为0·5127 (测定系数R2=0·9791),说明城市分布集中程度较高,城市中原城市群交通规划郑州为核心向外展开,具有较为明显的圈层式空间分布特征,有利于中心城市扩散效应的发挥和各城市之间功能的分工与协调。

中原经济区背景下中原城市群规模结构分析作者简介:王建鑫(1983-),河南焦作人,郑州航空工业管理学院信息科学学院教师,助教,研究方向:区域发展与城乡规划。

随着世界经济和国内经济的快速发展,经济区划分也日益凸显,作为我国中部重点开发区域,以中原城市群为支撑,以河南为主体的中原经济区逐渐被提出,国家发改委正式发布《中原经济区规划》,那么在新形势和新经济的背景下如何审视中原城市群也将是一个新的内容。

城市群的规模结构一方面指的是其内部不同层次的城市,另一方面是不同大小的城市,即质和量不等的城市的组合。

分析规模结构可以了解城市群内各城市之间的等级关系,及城市的规模特征。

标签:中原经济区;中原城市群;规模结构1分析方法与数据来源1.1分析方法本文将采用城市首位度(二城市指数、四城市指数和十一城市指数)、城市规模的分级分析和城市规模结构的分形分析三种方法从不同的角度对中原城市群的规模结构特征进行分析。

1.1.1城市首位度城市的首位度通常用二城市指数来表示,它表示城市群中城市发展要素在其最大城市的集中程度。

理论上一个城市群的城市首位度为2时,表明该城市群等级规模较为合理,资源的占有和分配合理;而首位度超过6就说明要素在最大城市过于集中,城市群处于一种失衡的发展状态。

二城市指数法(二城市指数S=P1/P2;四城市指数S=P1/(P2+P3+P4);十一城市指数S=2P1/(P2+P3+P4……+P11),其中P1,P2P3……P11为城市按规模从大到小排序后,某位序城市的人口规模)比较简便,而且容易理解,但具有片面性。

为了避免研究问题片面化,再用四城市指数法和十一城市指数法来计算和分析。

理想状态的城市群的四城市指数和十一城市指数都为1,可以通过对比,看出中原城市群的首位度。

1.1.2城市规模的分级分析城市规模(City size)通常指城市人口的数量。

以人口数量为准,将中原城市群内所有城(县)市划分为超大城市(超过200万)、特大城市(100—200万)、大城市(50—100万)、中等城市(20—50万)和小城市(20万以下)五个等级。

中原城市群的结构,组合和功能

地域范围

中原城市群以郑州为中心、洛阳为副中心,包括开封、平顶山、新乡、焦作、许昌、漯河、济源、巩义、新密、禹州、新郑、偃师、荥阳、登封、舞钢、汝州、辉县、卫辉、沁阳、孟州、长葛等23个城市,34个县城,374个建制镇,土地面积5.87万平方公里,人口3950万,分别占全省土地面积和总人口的35.3%和40.3%。

2008年实现地区生产总值10568亿元,位居中部地区第一位,二、三产业增加值占

中原城市群范围

GDP比重89.7%,人均地区生产总值21470.3元,地方一般预算财政收入544.30亿元,规模以上工业增加值3431.19亿元。

在中国15个城市群中综合实力名列第7位,位列中国中西部第一位。

中原城市群的形成为中原经济区建设打下了坚实的基础和提供了有力支撑。

城市体系

第一层次:郑州都市圈,包括郑州下辖的中牟以及郑汴一体化区域;第二层:以郑州都市圈为中心,以洛阳、开封、焦作、新乡、许昌、平顶山、漯河、济源、巩义、禹州、新郑、新密、偃师等中心城市为结点,构成中原城市群紧密联系圈;第三层:外围带。

城市体系空间布局的结构特征城镇分布相对密集。

中原城市群是我国中部地区城镇最为密集的地区,设市城市数量约占河南省城市总数的60%, 23座城市的平均密度为3·9座/万km2,略低于珠江三角洲城市群(4座/万km2),高于长江三角洲城市群(2·9座/万km2)。

431个城市和建制镇分布密度为7·3座/千km2,低于珠三角(9·8个/千km2),高于长三角(6·8个/千km2)。

城市布局呈集聚型,交通指向和圈层状特征明显。

城市分布有较为明显的分形几何特征,经计算得到该区域城市空间分布的集聚维数为0·5127 (测定系数R2=0·9791),说明城市分布集中程度较高,城市

中原城市群交通规划

郑州为核心向外展开,具有较为明显的圈层式空间分布特征,有利于中心城市扩散效应的发挥和各城市之间功能的分工与协调。

4条动脉为主干的初级城市网络格局。

一条主轴和3条副轴构成了中原城市群城市网络的4条动脉,而那些分布于由发达的省级公路和密集的县乡级公路构成的交通网上的城镇,构成了城市网络的支脉。

众多的支脉与4条动脉相互交错,构成了城市网络雏形。

其间东部地区网络支脉不够发育,城市网络密度相对较小,城市群整体网络功能降低。

功能

中原地处交通要道,靠近大都市群,在市场经济上具有重要集聚作用和回流效应

中原地区四带。

第一带为沿黄河由东向西的陇海铁路、连霍高速公路、310国道组成的复合发展轴;第二带为自北向南由京广铁路、京珠高速、107国道组成的复合发展轴;第三带是由连接新乡、焦作、济源、洛阳的铁路和公路构成的复合轴线;第四带是由连接漯河、平顶山等市的漯阜铁路和正在建设的洛阳至平顶山、漯河、周口、阜阳至上海高速公路组成的复合轴线。

与此对应,分别建设郑汴洛城市工业走廊(陇海产业发展带)、新郑漯京广产业轴、新焦济南太行产业轴、洛平漯产业轴等4个产业发展轴带。

这4条轴线和4个产业发展轴带相对应,构成中原城市群整合发展的4条重要的“经脉”。

一个三角。

指以平顶山、许昌、漯河三市为节点,依托其产业发展形成带动城市群西南部发展的“成长三角”。

中原城市群北部有郑州—开封—新乡—焦作—济源—洛阳组成的成长多边形,南部有平顶山—漯河—许昌组成的成长三角形。

相比之下,南部平-许-漯成长三角区位条件便利,有良好的合作基础,可进一步加强三市之间的经济联系,重点搞好产业整合和基础设施整合,做到一体化发展,形成城市群南部地区的“金三角”。