棉花黄萎病

- 格式:pptx

- 大小:674.01 KB

- 文档页数:12

浅谈棉花黄萎病的发生特点及防治措施0引言棉花黄萎病是棉花生产中的最主要病害之一,由于该病是由土壤传播的维管束病害,轻则叶片失绿变黄,蕾铃脱落,严重减产;重则整枝成片死亡,绝产绝收。

根据调查:凡90年代末的中、高产田使用外调种子较多的连队,棉田发病最重且发病相对较早;其次是连作8年以上的棉田和田管粗放,地势较低,地下水位较高,常积水的点片或条田发病较重;肥水运筹(土壤缺钾,氮肥量施用过多),叶面肥施用不当,杀虫剂使用量大,对叶功能造成损伤的条田发病也较重,大水漫灌的条田较细流沟灌和滴灌的条田发病重。

由于棉花黄萎病防治难度大,至今尚无特效防治药剂,只能依靠种植抗病品种进行防治。

该病在环境条件适宜时,流行为害,控制该病已成为棉花生产可持续发展的主要问题之一。

1棉花黄萎病发病原因1.1种子带菌种子带菌是造成棉花黄萎病病区扩展的最主要、最直接的原因。

因此,建立无病留种田,播种无病种子是保证无病区,限制该病迅速扩展的一项重要措施。

1.2抗病性差异棉花黄萎病的发生与品种抗病性密切相关,以长绒棉抗病性最强,陆地棉次之。

所谓的抗病品种并非种子完全不带菌,也并非完全不发病,而是种子常有一定的带菌率。

由于抗源较少,至今在新疆尚未有过硬的抗病、优质、高产、早熟品种。

只能讲种植抗病品种发病会明显减轻,甚至极少发病,种植感菌品种,则发病严重。

且品种间发病有明显差异,陆地棉抗病品种对黄萎病都有一定的抗性,而长绒棉则有对黄萎病有更高的抗性,发病率明显降低。

1.3气候条件黄萎病真菌在10~30℃均可生长,病菌生长的最适温度20~25℃,30℃以上绝大多数菌株不生长,故温度25~28℃、相对湿度在80%以上,此病容易发生流行。

近年来,根据在持续低温、阴雨的自然气候情况下可以发现,棉花黄萎病在现蕾时开始出现,6月上旬温度回升慢,病害发生缓慢;6月中旬至7月上旬,平均温度27~28℃、相对湿度44%~47%,出现第一次发病高峰(头水过后);7月中旬至8月中旬,平均温度30~35℃,极端最高气温37~40℃,相对湿度下降,病害发展受到抑制;8月下旬至9月中旬平均温度回落在25~18℃,出现第二次发病高峰,这一次比第一次发病面积大、程度重、时间长;9月下旬后发病减缓。

新疆棉花枯黄萎病的发生现状及其快速分离技术新疆地处我国西北部,是我国重要的棉花产区之一。

然而近年来,新疆棉花产区出现了棉花枯黄萎病的发生现状。

枯黄萎病是一种由真菌引起的病害,会对棉花的生长和产量造成严重影响。

为了应对棉花枯黄萎病的蔓延,研究人员们开发了快速分离技术,以帮助农民有效控制和管理病害,保障棉花产量和品质。

下面我们就来详细了解一下新疆棉花枯黄萎病的发生现状以及相关的快速分离技术。

让我们了解一下新疆棉花枯黄萎病的发生现状。

枯黄萎病是由黄萎病菌引起的,主要特征为叶片出现圆形或不规则形状的褐色或黄色斑点,严重感染的叶片会枯黄并凋萎。

枯黄萎病不仅会影响叶片的光合作用,还会阻碍水分和养分的输送,从而导致叶片凋萎。

严重的枯黄萎病感染会导致棉铃变小、纤维变短,影响棉花的产量和品质。

棉花是新疆的重要经济作物,枯黄萎病的蔓延不仅会直接影响农民的收益,也会对当地经济造成负面影响。

及时控制和管理枯黄萎病对新疆棉花产区的农业生产至关重要。

针对枯黄萎病的发生现状,研究人员们加大了对该病害的研究力度,并成功地开发了快速分离技术。

该技术基于分子生物学方法,通过检测寄主植物中病原菌的特定基因序列,快速准确地分离出病原菌,有助于及时采取针对性的防控措施。

快速分离技术的成功应用,为新疆棉花产区的抗病工作提供了重要的技术支持。

快速分离技术主要分为以下几个步骤:首先是样品的采集和处理。

样品可以是受感染的棉花叶片或其他组织,也可以是土壤样品。

其次是 DNA/RNA 的提取和纯化。

这一步是为了获取样品中的病原菌 DNA/RNA,为后续的分子生物学分析做准备。

接下来是 PCR 扩增。

PCR 是一种常用的 DNA 复制技术,可以快速扩增目标 DNA 片段。

研究人员们设计了特异性引物,使其只能与枯黄萎病菌的特定基因序列结合,从而实现对病原菌 DNA 片段的扩增。

最后是基因测序和分析。

对 PCR 扩增产物进行基因测序和分析,确认其中的病原菌 DNA 片段,从而实现对病原菌的快速准确分离。

试论棉花几种常见的病虫害识别与防治

棉花是我国主要的经济作物之一,但其生长期间会受到多种病虫害的威胁,导致产量和品质降低。

了解棉花几种常见的病虫害并采取有效防治措施对于保证产量、提高品质和增加经济效益具有重要意义。

1. 棉花黄萎病

棉花黄萎病是由黄萎菌引起的一种病害,感染后会引起棉花茎叶萎黄、凋谢,并导致整株棉花植株死亡。

防治措施包括采用病害抗性强的品种、加强田间管理、定期喷洒药剂等。

2. 棉铃虫

棉铃虫是棉花上比较常见的虫害之一,它会以棉花叶片和幼果为食,导致减产和质量下降。

防治措施包括采用生态防治、密植或间作、及时清除病虫害、喷洒药剂等。

3. 木棉蚧

4. 棉花舞毒蛾

棉花舞毒蛾是导致棉花减产、品质下降的重要害虫之一。

其幼虫以棉花嫩叶和花器为食,成虫在花冠花叶等部位产卵。

防治措施包括采用化学防治、生物防治、机械防治等方法。

综上所述,对于棉花的多种病虫害,我们应该了解它们的特点和危害,并采取科学、合理的防治措施,以提高棉花产量和品质,增加经济效益,保障广大农民的利益。

棉花枯黄萎病怎么防控棉花枯黄萎病的防控措施棉花枯、黄萎病是危害棉花生长的主要病害,随着棉花种植面积的快速增加,该病的发生严重影响了棉花种植产业的发展。

那么棉花枯黄萎病怎么防控呢?今天就来介绍一下棉花枯黄萎病的防控措施。

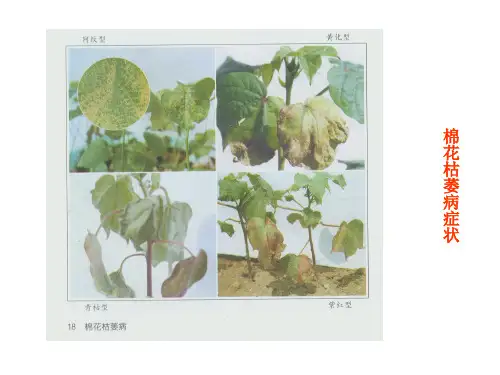

1、棉花枯黄萎病的发病症状剖开棉花茎秆可看到木质部导管变黑褐色,这是识别枯萎病的一种简易方法。

在潮湿的条件下,枯死的病株茎秆表面能产生大量粉红色霉层。

棉花黄萎病症状一般到现蕾后才出现,在花铃期大量发病。

常见的症状是:病株由下部叶片开始发生,逐渐向上发展,病叶边缘稍向上卷曲,叶脉间出现淡黄色不规则斑块,俗称“西瓜皮状”或“鸡爪状”,甚至整个叶片变枯焦,脱落成光秆。

潮湿时病叶上可以长出白色霉层,剖开茎秆,可见木质部导管变褐色,但较枯萎病株色浅。

2、棉花枯黄萎病的发病规律棉花枯、黄萎病均能在棉籽、病株残体和土壤中越冬,新病区通过调运带病棉种传播蔓延,老病区以土壤传播为主,土壤、粪便、粪肥、种子上携带病菌主要在棉花幼苗期从根系侵入,以后进入导管,在导管内部繁殖和向上扩展,导管受害阻碍水分的运输,使棉花表现出各种症状。

棉花枯、黄萎病的发生发展首先与温度关系密切。

枯萎病土壤温度20℃左右时开始发病,20℃~30℃最适宜,30℃以上时病情停止发展。

黄萎病最适宜温度25~28℃,低于25℃或高于30℃发展缓慢,35℃以上有症状隐退现象,因此苗期黄萎病一般很少发生,现蕾期开始发病,花铃期是发病盛期,吐絮期逐渐停止发展;其次是老棉区连作棉田菌源充足,田间适宜,枯、黄萎病发生相对严重。

3、棉花枯黄萎病的防控措施3.1养护根系棉花枯、黄萎病是以土传为主的顽固性病害,土壤中有病菌从棉苗根部侵入,到达根、茎部,病菌破坏植株的疏导组织,造成植株萎蔫、黄叶、枯死。

所以枯、黄萎病的防控先要保根。

7月上旬挑地膜,使根系下扎,并利于中耕,以增强棉花抗病能力;采用植物生长调节剂促进植物发根。

可用爱多收6000倍液在苗期喷,10d一次,连防3次。

棉花黄萎病生理小种棉花黄萎病是一种由真菌引起的农业病害,能够严重影响棉花的生长和产量。

其中,生理小种是指在形态、生长习性、繁殖方式等方面有一定区别的菌株。

今天我们就来了解一下关于棉花黄萎病生理小种的一些知识。

一、棉花黄萎病的病原菌棉花黄萎病的病原菌为立枯霉属(Fusarium),因此也叫做棉花立枯病。

立枯霉菌属于担孢菌门真菌,可以在土壤中生存并引起病害。

棉花立枯病在全球各地都有发生,对木棉、苘蒲、芦苇等多种植物也会产生影响。

二、生理小种的影响不同生理小种间可能有着差异,它们在感染宿主植物时的致病性、菌丝色、产生的外生酶等方面都不尽相同。

在种植抗病性棉花时,必须要针对具体病原菌的生理小种进行防治。

否则如果选用的抗病棉花与留种中的病原菌发生不匹配时,病害仍然会发生,抗病效果也会大打折扣。

三、防治措施棉花黄萎病的治疗比较难,因为立枯菌可以在土壤中长时间存活,并能造成对人健康有害的毒素。

因此对病害的防治主要是通过预防和消除病害传播的途径。

1. 清除病害部位:对已经感染的棉花植株,及时清除其病害部位以避免病害在植株中的传播。

2. 土壤消毒:使用有效的消毒剂来清除土壤中的有害病原物质,降低病害的发生率。

3. 种植抗病性棉花:选择抗病性棉花品种,利用分子生物学等技术手段进行优化育种,提高棉花的抗病能力。

小结:棉花黄萎病生理小种在病害预防和治疗上有着重要的意义,对棉花的种植和生产产生着复杂的影响。

只有加强对棉花黄萎病生理小种的研究探索,才能更好地保障我们棉花的生产和稳定发展。

2023-11-08CATALOGUE目录•棉花黄萎病的症状识别•棉花黄萎病的病原菌•棉花黄萎病的发病条件•棉花黄萎病的防治方法•棉花黄萎病的防治效果评估•棉花黄萎病防治的未来展望01棉花黄萎病的症状识别典型症状叶片枯萎01棉花黄萎病最典型的症状是叶片枯萎。

初期,病株叶片出现淡黄色或黄色斑块,斑块形状不规则,边缘不明显。

随着病情的发展,斑块逐渐扩大,最终导致叶片枯萎、脱落。

生长缓慢02受黄萎病影响的棉株,生长速度会明显减缓。

病株茎杆细弱,植株矮小,分支减少,铃数和铃重也明显下降。

根系发育不良03黄萎病还会影响棉花的根系发育,导致根系变小、萎缩,甚至出现黑根。

此时,土壤中的水分和养分吸收能力下降,进一步加剧了棉花的生长不良。

侵染性强棉花黄萎病是一种真菌性病害,具有很强的侵染性。

病菌可以通过土壤、灌溉水、肥料和农机具等传播,在棉花生长季节中不断侵染健康的棉株。

发病特点气候影响气候条件是影响棉花黄萎病发生的重要因素之一。

多雨、潮湿的天气有利于病菌的繁殖和传播,提高发病率。

而在高温、干旱的天气下,棉株的抗病能力会相对增强。

土壤因素土壤类型、pH值、含水量等因素也会影响棉花黄萎病的发生。

沙质土壤、低pH值、高含水量的土壤有利于病菌的生存和繁殖,增加病害发生的可能性。

发生规律侵染循环棉花黄萎病的发生规律主要包括侵染源、传播途径和易感棉株三个环节。

病菌以菌丝体形式在土壤中越冬,第二年春天当环境条件适宜时,菌丝体萌发产生新的分生孢子,通过气流、灌溉水、肥料和农机具等途径传播,侵染健康的棉株。

流行因素棉花黄萎病的流行与气候条件、土壤类型、耕作制度、品种抗性等因素密切相关。

在适宜的气候和土壤条件下,病害容易大发生。

此外,不合理的耕作制度、连作和缺乏抗病品种也会加重病害的流行。

02棉花黄萎病的病原菌棉花黄萎病病原菌的菌丝呈白色或浅灰色,表面光滑或略粗糙,有时产生分枝和隔膜。

菌丝病原菌的孢子呈卵圆形或椭圆形,无色透明,表面光滑或有突起物。

新疆棉花枯黄萎病的发生现状及其快速分离技术新疆是中国棉花的主要产区之一,其棉花产量占据全国的重要地位。

近年来,新疆棉花枯黄萎病的发生频率逐渐增加,给棉农造成了严重的损失。

为了有效应对新疆棉花枯黄萎病的发生,科研人员积极探索快速分离技术,以提高病原菌的检测效率。

本文将就新疆棉花枯黄萎病的发生现状以及其快速分离技术进行详细介绍。

一、新疆棉花枯黄萎病的发生现状1. 发病原因新疆棉花枯黄萎病是由真菌引起的一种病害,主要发生在棉花的生长期,尤其是在高温潮湿的环境下更易发生。

病原菌侵入植物体内后,会破坏植物的细胞结构,导致棉花枯黄、凋萎甚至死亡。

2. 发病特点新疆棉花枯黄萎病的发病特点主要表现在以下几个方面:(1)叶片出现黄化、枯黄、倒卷等症状;(2)受害部位出现褐色或黑色腐烂,并伴有瘪紧现象;(3)影响植株的生长,减少产量,严重时会导致植株死亡。

3. 严重性新疆棉花枯黄萎病的发生不仅严重影响了棉花的产量和品质,还给棉农带来了经济损失。

针对这一情况,科研人员积极探索新的防治方法和快速检测技术,以期减少病害对棉花生产的影响。

二、新疆棉花枯黄萎病快速分离技术针对新疆棉花枯黄萎病的发生现状,科研人员进行了大量的研究工作,提出了一种快速分离病原菌的技术,以提高病原菌的检测效率。

1. 样品处理在进行病原菌的分离技术之前,首先需要对植物组织样品进行处理。

科研人员通常会选择出现症状严重的植株作为分离样品,然后进行样品的表面消毒处理,以避免外源菌的干扰。

接下来,将植物组织样品切割成小块,利用特定的培养基进行培养。

2. 菌株分离科研人员通常会选择利用琼脂平板培养,利用特定的培养基诱导病原菌的生长。

在培养基上,将经过处理的植物组织样品放置并进行孵育,随后观察病原菌的生长情况,在出现纯培养的病原菌菌落后,进行单菌落分离。

3. 病原菌鉴定在分离到病原菌后,科研人员需要进行鉴定工作,确定病原菌的种属和特性。

通过形态学特征观察、生理生化实验和分子生物学方法,可以确定病原菌的种属和鉴定。

棉花种质资源黄萎病抗性剖秆鉴定一、黄萎病简介黄萎病是由黄萎病菌引起的棉花须根腐病,其病原菌主要攻击棉花的根系和下部茎秆,使植株萎蔫并最终死亡。

该病在我国南方地区较为普遍,在湿热季节尤为严重。

受黄萎病侵袭的棉花植株生长缓慢,花药不育,果铃不饱满,严重影响了棉花的产量和质量,研究黄萎病抗性具有重要的理论和实际意义。

二、剖秆鉴定原理剖秆鉴定是通过对棉花植株的根系和茎秆进行切割、观察,然后根据切面上的症状和内部组织的情况,来评价其对黄萎病的抗性能力。

剖秆鉴定主要包括以下几个方面的内容:1. 根系观察:观察根系部分是否有褐化、腐烂等病状,以及根系的数量和分布情况。

2. 茎秆切面观察:观察茎秆切面是否有黄化、分解、褐化等症状,并评价其茎秆内部组织的结构和状态。

3. 抗性级别评定:根据根系和茎秆的观察结果,评定棉花抗黄萎病的级别,一般分为高抗、中抗、中感和高感四个级别。

剖秆鉴定是一种直观、快速、准确的评价方法,对于筛选抗性材料、评价抗性水平以及指导抗性品种的选育具有重要的意义。

棉花种质资源黄萎病抗性剖秆鉴定是对不同种质资源的黄萎病抗性能力进行评价和比较,其意义主要包括以下几个方面:1. 评价抗性水平:通过剖秆鉴定,可以直观地观察和评价不同棉花种质资源对黄萎病的抗性水平,为选育抗性品种提供重要参考。

2. 筛选抗性材料:剖秆鉴定可以帮助选择出抗性较强的种质资源,为后续育种工作提供优良的遗传材料。

3. 指导抗性品种选育:剖秆鉴定可以及时发现和评价新品种的抗性水平,指导抗性品种的选育。

4. 研究抗性机制:通过对抗性材料的剖秆观察和分析,可以探索棉花抗黄萎病的内在机制,为抗性基因的克隆和应用奠定基础。

棉花种质资源黄萎病抗性剖秆鉴定对于筛选和选育抗性品种、了解抗性机制、促进棉花产业的健康发展具有重要的意义。

四、剖秆鉴定的技术要点1. 试验材料选择:选择不同种质的棉花材料,涵盖不同抗性水平,以便进行对照和比较。

2. 栽培管理:统一试验地的土壤条件和栽培管理措施,保证试验条件的一致性。

棉花枯萎病、黄萎病防治怎么防控防治策略是什么近几年,随着棉花种植日趋广泛,棉花种植产区深受枯萎病、黄萎病的侵害,给棉农造成不小的经济损失,那么棉花枯萎病、黄萎病怎么防治呢?下面跟随火爆农资招商网小编一起来学习一下吧。

一、棉花枯萎病(一)棉花枯萎病田间症状识别症状棉花感染枯萎病后,由于生育期及气候条件的不同,常表现出不同的症状类型。

(1)黄色网纹型:病苗从叶缘或叶尖开始,叶脉褪绿变成黄白色,而叶肉仍保持绿色,呈现黄白色网纹状斑块,可扩大到整个叶片,最后干枯脱落,棉苗死亡。

(2)紫红型:病苗子叶或真叶部分或全部变成紫红型,叶脉多呈现紫红色,随着病情发展,叶片枯萎脱落,棉苗死亡。

(3)黄化型:病苗子叶或真叶边缘开始部分或全部变黄,最后叶片萎蔫,干枯脱落。

(4)叶片突然失水,变软下垂,叶色稍显深绿,最后病株青枯干死,但叶片不脱落。

(5)矮缩型:棉株现蕾前后,顶部叶片可能发生皱缩、畸形,叶片暗绿变厚,棉株节间缩短,病株比健株明显变矮,但不枯死。

(6)萎蔫型:株型无明显变化,但叶片迅速失水,萎蔫下垂,有的叶片逐渐脱落,形成光杆。

不论是哪种症状状类型的病株,剖开其根、茎、叶柄后,木质部导管变深褐色是其共同特征。

(二)防治措施1、保护无病区(1)植物检疫:严格执行植物检疫制度。

病区棉种严禁外调,禁止由病区调入带菌棉种、棉籽饼和棉籽壳,坚决保护无病区。

(2)建立无病留种田和保种基地,生产无病棉种。

(3)种子消毒处理:外调棉种应用硫酸脱绒和药剂消毒处理。

(4)402药液温汤浸种:缸内装65℃左右热水100公斤,再加入50亳80%的402抗菌剂,搅匀,倒入硫酸脱绒棉种40公斤,药液温度在55--60℃之间,浸闷0.5小时后捞出,可直接播种或晾干后备用。

2、消灭零星病区:零星病区田间病株少,发病率在千分之一以下,应及时消灭零星病区。

(1)拔除病株,消灭病源,将病株带出棉田烧毁。

(2)病土处理:拔除病株后,对病土进行药剂处理,铲除病点。

棉花黄萎病及其防治棉花黄萎病是危害棉花生产的主要病害之一,这是一种危害棉株维管束的土传性病害,在我国棉产区的棉花黄萎病主要是由大丽轮枝菌引起的,它具有分布广、危害重、传播途径多、存活时间久等特点,也被称之为棉花的“癌症”。

棉花黄萎病发病的最适温度是22℃~28℃,当低于22℃或高于30℃时则发病缓慢,当温度达到35℃以上时症状则会暂时隐蔽。

一、发病规律棉花黄萎病的致病菌在我国主要是大丽轮枝菌,这是一种寄生兼腐生的植物病原菌。

病原菌以菌丝体、厚垣孢子、微菌核等形式在土壤中存活,其中土壤中的微菌核是主要的初侵染来源,主要分布在40cm之内的土层中,并且可以存活许多年。

当遇上适宜的温、湿度,大丽轮枝菌从病菌孢子萌发出菌丝体,接触到棉花的根系,菌丝体即可从根毛或伤口处(虫伤、机械伤)侵入根系内部,并在导管内迅速繁殖,产生大量小孢子,这些小孢子随着输导系统的液流向上运行,依次扩散到茎、枝、叶柄、叶脉和铃柄、花轴、种子等棉株的各个部位。

棉株感病枯死后,棉花黄萎病菌在土壤中能以腐殖质为生或在病株残体中存活,连作棉田土壤中不断积累菌源,就形成所谓的“病土”,也是黄萎病发生的主要根源。

不同棉花品种对黄萎病的抗性存在差异。

多雨的环境条件有利于棉花黄萎病的发生和流行,尤其是在雨季或湿度较高的环境中,病菌的侵染和传播速度会加快,发病最适宜的温度为25℃~28℃。

另外土壤中的微菌核数量及存活状况是影响黄萎病发生的重要因素,耕作层土壤中微菌核的存活和繁殖能力越强,病害发生程度越严重。

二、症状特征棉花黄萎病一般在3-5片真叶期开始显症,生长中后期棉花现蕾后田间大量发病,7-8月开花结铃期达发病高峰。

症状主要表现为从下部叶片开始发病,逐渐向上蔓延。

果枝上的病叶由内向外发展,初期病叶叶肉淡黄,随后叶缘向上卷曲,叶肉变厚。

发病严重时,整张叶片枯焦破碎,只留叶脉呈鸡爪状叶痕,后期叶片萎蔫、下垂、脱落成光秆,剖开茎秆可见维管束变为淡褐色。

棉花枯萎病和黄萎病的防治方法

棉花枯萎病和黄萎病是棉花生产中常见的病害,对棉花生长发育和产量产生严重影响。

以下是棉花枯萎病和黄萎病的防治方法:

1. 合理选择品种:选用抗病性强的品种进行种植,能有效降低病害发生的可能性。

2. 土壤消毒:使用化学或物理方法对土壤进行消毒,减少土壤中病菌的种子及病菌的数量。

常用的方法有熏蒸、高温烘烤等。

3. 轮作休闲:合理安排棉花的轮作休闲制度,减少病害在土壤中的传播和积累,降低发病风险。

4. 土壤改良:合理施用有机肥料或有机质改良剂,增加土壤有机质含量,提高土壤结构,增强土壤养分供应能力,提高棉花抗病能力。

5. 密植增密:适度密植棉花,增加棉田内棉花的遮阴效果,降低病原菌的传播速度,减少病害发生的风险。

6. 合理施肥:根据土壤检测结果进行施肥,合理掌握氮、磷、钾等养分的供应量,维持棉花生长发育的平衡,并增强棉花的抵抗力。

7. 及时发现病害:定期巡视田间,及时发现病害发生的迹象,采取相应的治疗措施,比如使用药剂进行农药喷施,控制病害

的蔓延。

8. 病部清除:发现病害植株及时将其拔除,避免病原菌通过继续感染其他植株。

请注意,具体的防治方法应根据病害的不同、当地的实际情况以及农业专家的建议来采取。

同时,合理施用农药应遵循农药使用安全规范,避免对环境和生态造成不良影响。